- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Цифровые измерительные устройства

- •Содержание

- •Различия между аналоговыми и цифровыми средствами измерений

- •Цифровые средства измерения напряжения

- •Измерение постоянного напряжения

- •Метод пространственного кодирования

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал (время-импульсный методы)

- •Метод двойного интегрирования

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения в частоту

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения в фазу

- •Кодово-импульсный метод (метод поразрядного кодирования)

- •Комбинированный метод преобразования

- •Автоматизация измерений

- •Автоматизация выбора предела (авп) измерений

- •Автоматическая коррекция погрешностей

- •Измерение переменного напряжения

- •Измерение частоты электромагнитных колебаний

- •Методы определения действительного значения частоты электромагнитных колебаний

- •Измерение параметров линейных элементов электрических цепей

- •Метод электронного счета

- •Цифровая обработка сигналов (dsp)

- •Типовые области применения dsp процессоров

- •Семейство 561хх. Основные характеристики

- •24 Разрядные dsp фирмы motorola

- •Обзор архитектуры и шинной организации dsp 560xx

- •Общая характеристика

- •Арифметико-логическое устройство данных

- •X0, x1, y0, y1 - буферные регистры; ак. Лу – аккумулятор логического устройства; ус – устройство сдвига; а, в – аккумуляторы процессора; шдх - шина данных х; усо – устройство сдвига-ограничения

- •Устройство генерации адресов (agu) и режимы адресации.

- •Блок регистров адреса r0-r7

- •Блок регистров смещения n0-n7

- •Блок регистров модификации м0-м7

- •Алу адресов

- •Линейный модификатор

- •Модульный модификатор

- •Модификатор реверсивного переноса

- •Программный контроллер

- •Структура программного контроллера

- •Регистр операционного режима (omr)

- •Таймер dsp56002

- •Программная модель таймерного модуля

- •Регистр таймера/счётчика tcr

- •Регистр статуса/управления tcsr

- •Литература

Кодово-импульсный метод (метод поразрядного кодирования)

В основе этого метода лежит РПП, выходы которого подключены к ЦАП, выход которого в свою очередь, подключен ко входу компаратора. На второй вход компаратора подается измеряемое напряжение. Выход компаратора подается на вход результата сравнения РПП.

Погрешность

определяется качеством ЦАП, аналогового

компаратора и стабильностью

.

.

Вольтметры, использующие этот метод, имеют погрешность от 0,05% до 0,001%.

Комбинированный метод преобразования

За счет аппаратурной избыточности происходит повышение точности, разрешающей способности и быстродействия. Совмещение двух и более методов в одном вольтметре необходимо для исключения недостатков каждого метода в отдельности.

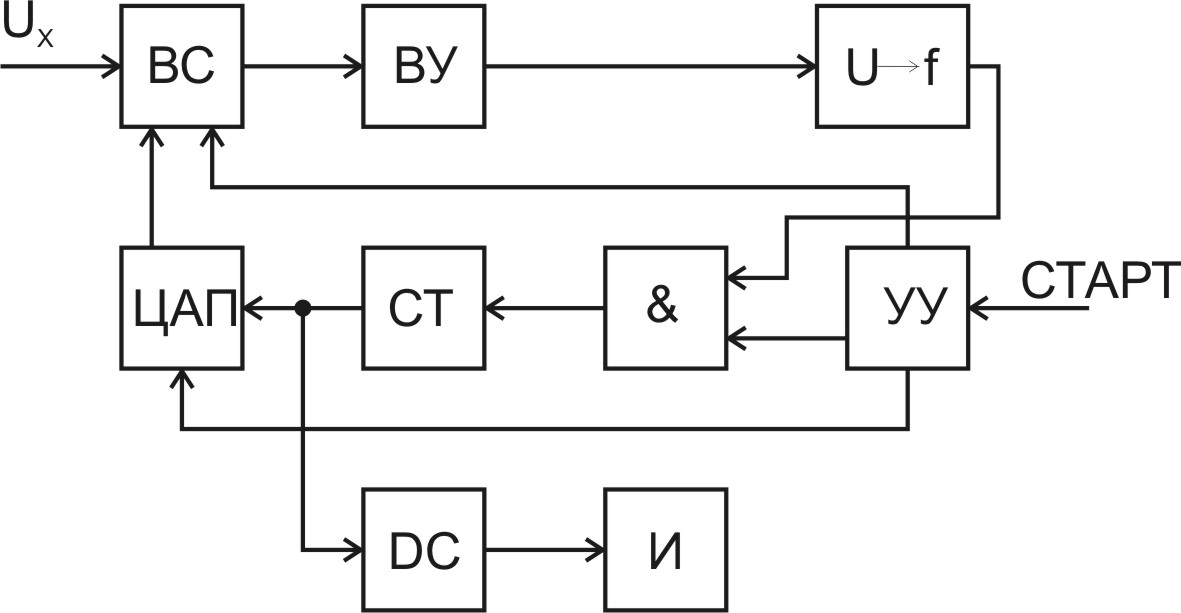

Наиболее широкое распространение на практике получил интегропотенциометрический метод, который совмещает частотно-импульсный и кодово-импульсный методы (рисунок 2.9).

ВС –

входной смеситель;

-

преобразователь напряжения в частоту;

ВУ - входное устройство

-

преобразователь напряжения в частоту;

ВУ - входное устройство

Рисунок 2.9 – Структурная схема интегропотенциометрического вольтметра

Измерение начинается с прихода сигнала СТАРТ. УУ коммутирует входной смеситель таким образом, чтобы просто пропускать UX. UX преобразовывается в частоту с помощью простого, дешевого и неточного блока преобразователя, и выходные импульсы подаются на счетчик через элемент И. Таким образом, в конце первого этапа счетчик хранит число пропорциональное входному напряжению, но с достаточно большой погрешностью. Это число преобразуется с помощью ЦАП в аналоговое напряжение и начинается второй этап преобразования. ВС настраивается таким образом, чтобы на выходе формировать разницу между напряжением на выходе ЦАП и UX. Получившаяся разница вновь преобразуется в частоту, и счетчик досчитывает некоторое количество импульсов, т.е. на втором этапе выполняется компенсация погрешностей первого этапа. С использованием двухэтапного измерения и аппаратной избыточности удается компенсировать погрешность и получить ее значения порядка 0,0001%.

Автоматизация измерений

В цифровых вольтметрах автоматизации подлежат следующие процессы:

управление процессом измерения;

выбор предела измерения;

установка нуля;

калибровка;

определение неисправностей и их диагностика и сообщение;

определение и индикация полярности;

дистанционное программное управление видом измерения и родом работы;

запуск прибора;

автоматизация времени измерения, как по длительности, так и по началу измерений;

обработка результатов измерений.

Автоматизация выбора предела (авп) измерений

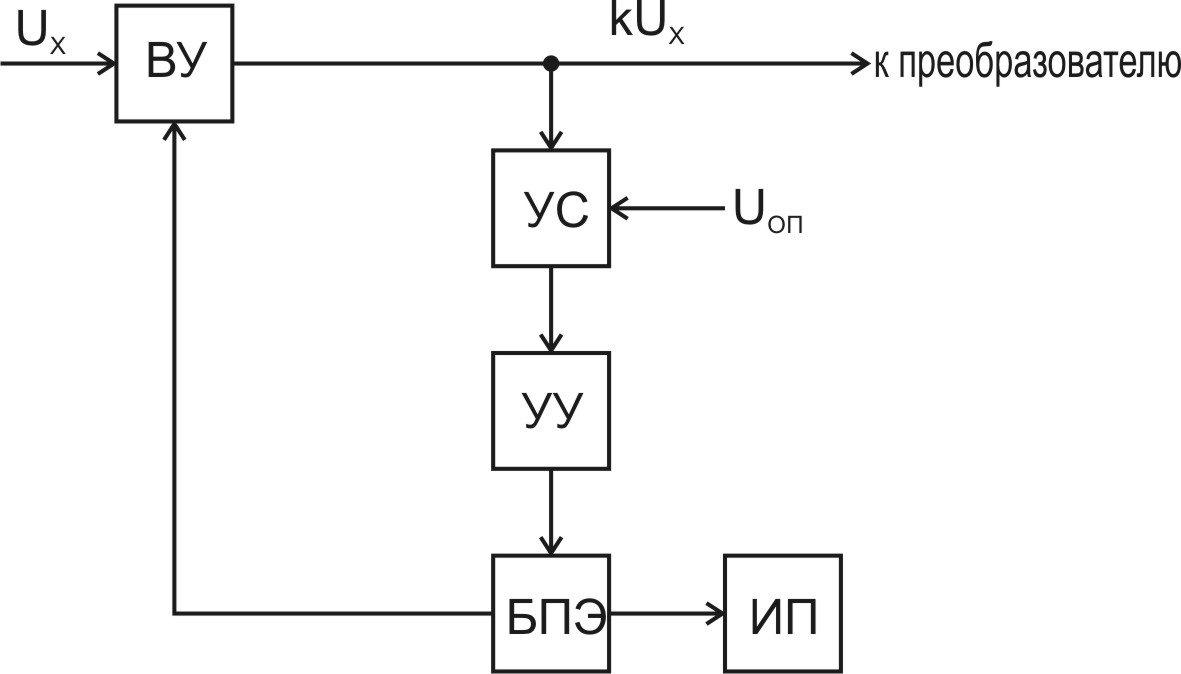

В основе всех схем выбора предела измерений лежит метод изменения чувствительности. Общая структурная схема для реализации АВП измерения представлена на рисунке 10.

БПЭ – блок переключающих элементов; ИП – индикатор предела

Рисунок 2.10 – Общая структурная схема АВП

Входной сигнал, проходя через ВУ, изменяется в k раз, причем перед началом поиска предела k заранее известно. k· UX сравнивается УС с константным опорным напряжением. Если заранее заложенное условие в УУ не выполняется, УУ коммутирует БПЭ, чтобы изменить k таким образом, чтобы k· UX стремилось к выполнению заложенного условия. Постепенное изменение k в нужном направлении продолжается до тех пор, пока не выполнится заложенное условие. При выполнении условия требуемый предел найден. Его отображает ИП.

Существует три типа алгоритмов выбора предела:

c постепенным увеличением чувствительности прибора;

с постепенным уменьшением чувствительности прибора;

с реверсивным изменением чувствительности прибора.

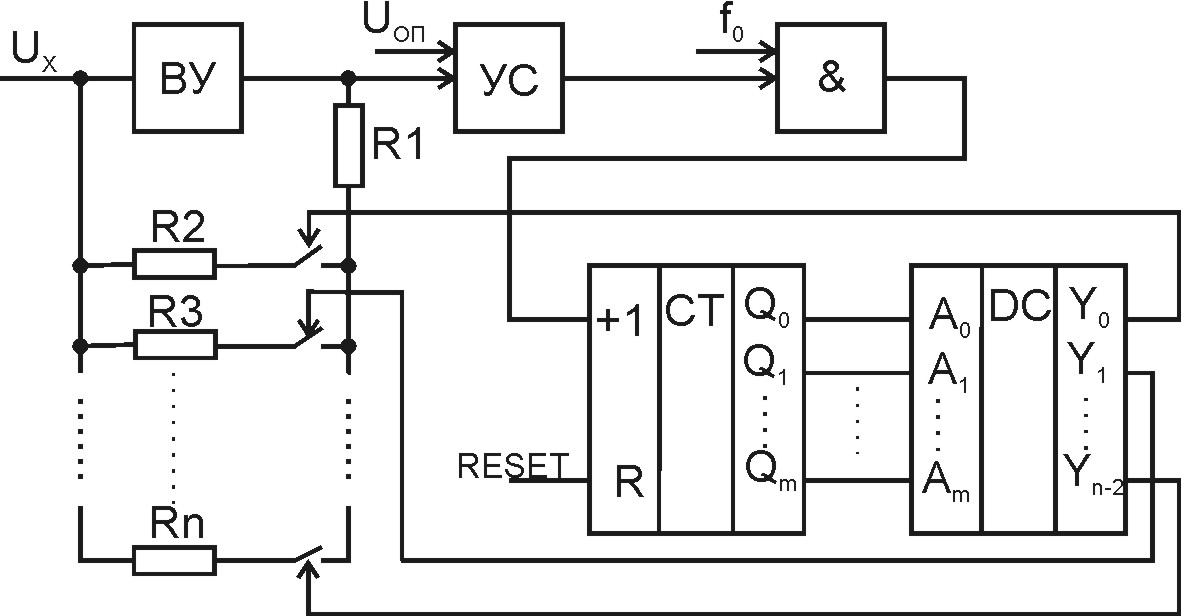

Тип 1. При этом типе АВП прибор сам начинает перебирать пределы с предела с наименьшей чувствительностью. На рисунке 2.11 представлена структурная схема с возможной реализацией данного метода.

Рисунок 2.11 - Структурная схема АВП с постепенным увеличением чувствительности

Начало работы всей схемы – это подача сигнала на вход сброса счетчика на выходах Q0-Qn. Появляются логические 0 и, следовательно, активный уровень появляется на входе Y0 дешифратора. Замыкается ключ возле резистора R2, при этом для ВУ выбирается минимальный коэффициент усиления. УС работает следующим образом. Если UОП. больше, чем k·UX, то на выходе формируется логическая единица, в противном случае логический 0. Если при kmin k·UX сразу больше, чем UОП., то дальнейший поиск предела не ведется, используется данный предел, иначе, на входе УС логическая единица, которая разрешает прохождение импульсов частотой f0 через элемент И на счетный вход счетчика. Счетчик считает на увеличение и, следовательно, активный уровень на выходах дешифратора перемещаемый от Y0 к Y1, далее к Y2 и т.д. Соответственно в схеме попеременно подключены резисторы R3, R4 и т.д. постепенно увеличивая коэффициент k. Это продолжается до тех пор, пока при очередном k k·UX не превысит UОП, и счет не остановится.

Недостатком схемы является большое количество прецизионных резисторов, а так же относительно большое время нахождения требуемого предела.

Второй тип аналогичен первому за исключением того, что сравнение начинается с максимальной чувствительности, т.е. с максимального коэффициента k. Для этого входы УС меняются местами, а кроме того, меняются местами выходы дешифратора.

Для схемы 3. ставится реверсивный счетчик и два устройства сравнения. Одно устройство сравнивает сигнал с выхода усилителя с верхним значением напряжения для предела, другое – с нижним значением напряжения для предела. По результатам сравнения счетчик считает либо на увеличение, либо на уменьшения, пока не будет выполнено неравенство

,

,

где UН - нижний предел;

UВ - верхний предел.

Такая модификация схемы позволяет уменьшить время нахождения требуемого предела измерения, т.к. новый поиск предела начинается не с 0, а от предыдущего предела.