- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Цифровые измерительные устройства

- •Содержание

- •Различия между аналоговыми и цифровыми средствами измерений

- •Цифровые средства измерения напряжения

- •Измерение постоянного напряжения

- •Метод пространственного кодирования

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал (время-импульсный методы)

- •Метод двойного интегрирования

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения в частоту

- •Метод с промежуточным преобразованием напряжения в фазу

- •Кодово-импульсный метод (метод поразрядного кодирования)

- •Комбинированный метод преобразования

- •Автоматизация измерений

- •Автоматизация выбора предела (авп) измерений

- •Автоматическая коррекция погрешностей

- •Измерение переменного напряжения

- •Измерение частоты электромагнитных колебаний

- •Методы определения действительного значения частоты электромагнитных колебаний

- •Измерение параметров линейных элементов электрических цепей

- •Метод электронного счета

- •Цифровая обработка сигналов (dsp)

- •Типовые области применения dsp процессоров

- •Семейство 561хх. Основные характеристики

- •24 Разрядные dsp фирмы motorola

- •Обзор архитектуры и шинной организации dsp 560xx

- •Общая характеристика

- •Арифметико-логическое устройство данных

- •X0, x1, y0, y1 - буферные регистры; ак. Лу – аккумулятор логического устройства; ус – устройство сдвига; а, в – аккумуляторы процессора; шдх - шина данных х; усо – устройство сдвига-ограничения

- •Устройство генерации адресов (agu) и режимы адресации.

- •Блок регистров адреса r0-r7

- •Блок регистров смещения n0-n7

- •Блок регистров модификации м0-м7

- •Алу адресов

- •Линейный модификатор

- •Модульный модификатор

- •Модификатор реверсивного переноса

- •Программный контроллер

- •Структура программного контроллера

- •Регистр операционного режима (omr)

- •Таймер dsp56002

- •Программная модель таймерного модуля

- •Регистр таймера/счётчика tcr

- •Регистр статуса/управления tcsr

- •Литература

Метод пространственного кодирования

В основе метода пространственного кодирования лежит использование в качестве преобразователя ЭЛТ. На горизонтальные пластины ЭЛТ подается пилообразное напряжение. На вертикальные через схему усилителя – измеряемое напряжение. Для практического использования данного метода обязательным условием является использование превышение частоты пилообразного напряжения над частотой измеряемого напряжения. На экран ЭЛТ наносится специальная сетка. Она составлена таким образом, чтобы горизонтальные участки имели уникальную комбинацию закрашенных и незакрашенных сегментов. Все сегменты имеют, как правило, одинаковую ширину и образуют вертикальные столбцы. На границах столбцов устанавливаются светонепроницаемые перегородки, между которыми размещаются фотоприемники. Высота горизонтальных участков определяет шаг квантования преобразователя. Совокупность сигналов с фотоприемников представляет собой цифровой эквивалент измеряемого сигнала.

Код в общем виде определяется по формуле

,

,

где

-

коэффициент, связывающий линейный

размер ЭЛТ и используемый код;

-

коэффициент, связывающий линейный

размер ЭЛТ и используемый код;

-

коэффициент, характеризующий

чувствительность пластин вертикального

отклонения;

-

коэффициент, характеризующий

чувствительность пластин вертикального

отклонения;

-

коэффициент усиления входного усилителя;

-

коэффициент усиления входного усилителя;

-

единица младшего разряда.

-

единица младшего разряда.

Основное достоинство данного метода - высокая частота дискретизации, которая позволяет вести преобразование с частотой до 100МГц.

Метод с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал (время-импульсный методы)

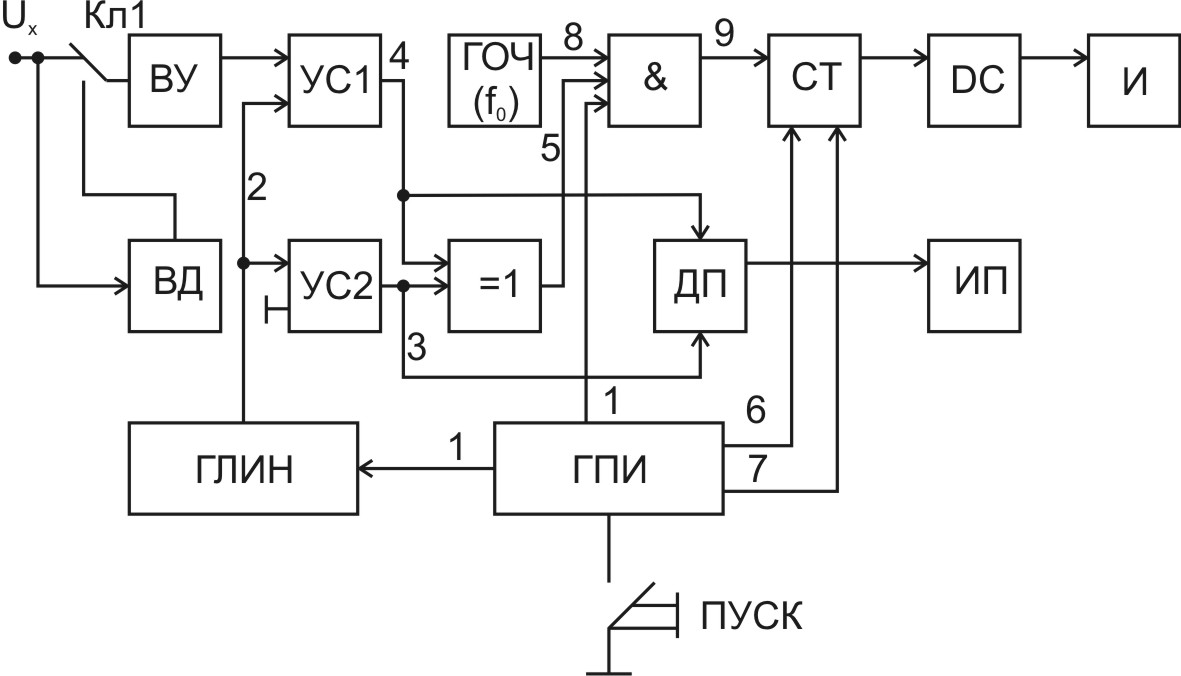

На рисунке 2.1 приведена типичная структурная схема, поясняющая построение вольтметров по время-импульсному методу

ВУ – входное устройство; ВД – входной делитель; ГЛИН – генератор линейно изменяющегося напряжения; УС1, УС2 – устройства сравнения; ГОЧ – генератор опорной частоты; ДП – датчик полярности; ИП – индикатор полярности; ГПИ – генератор периода измерений; СТ – счетчик; DC – дешифратор; И – индикатор

Рисунок 2.1 – Типичная структурная схема, поясняющая построение вольтметров по время-импульсному методу

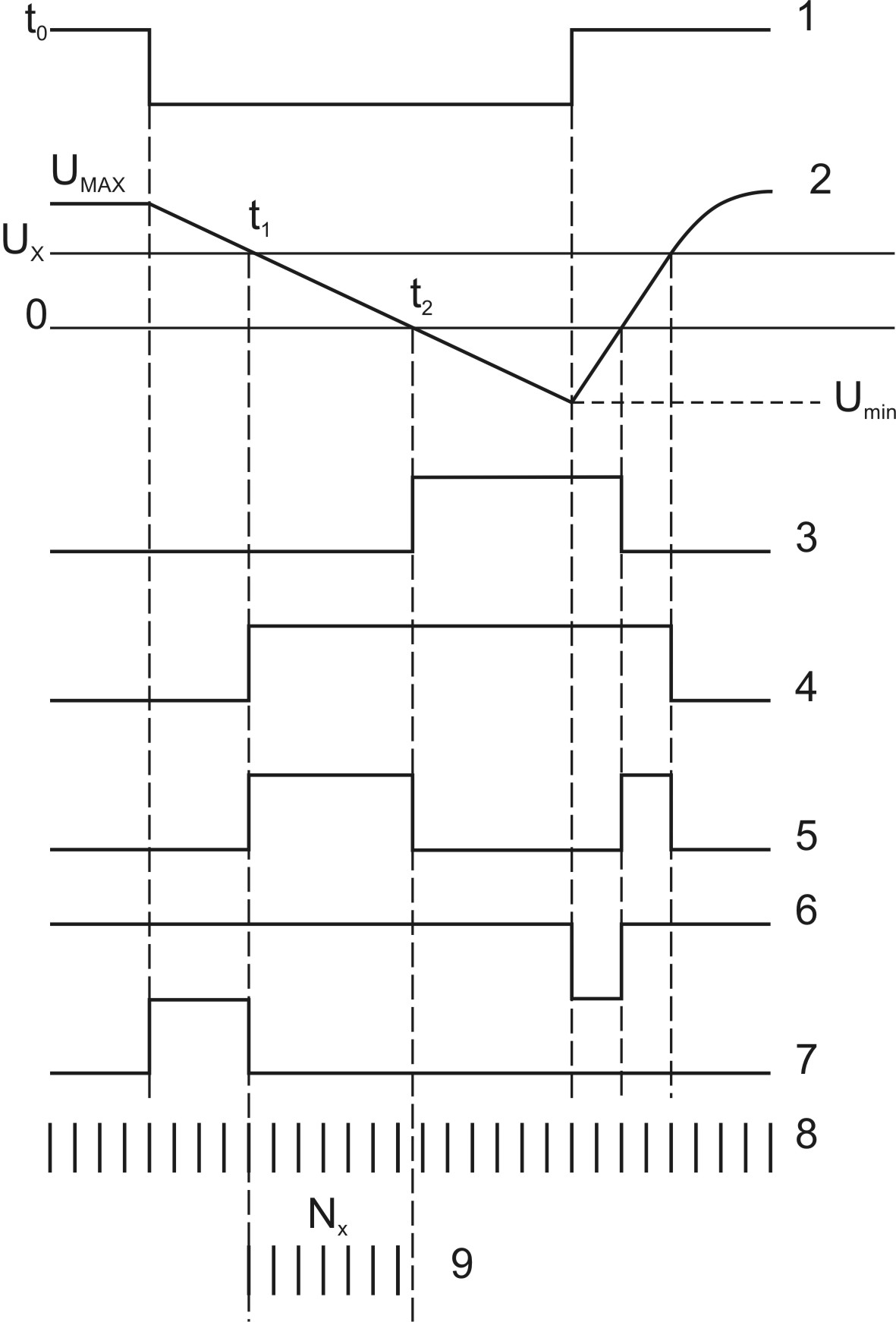

На рисунке 2.2 представлены временные диаграммы, поясняющие работу схемы.

Рисунок 2.2 – Временные диаграммы время-импульсного вольтметра

Начало измерения инициируется нажатием кнопки «пуск». ГПИ вырабатывает импульс 7, который передним фронтом сбрасывает счетчик в нулевое состояние, а также начинает формировать сигнал 1 равный 0. Этот сигнал заставляет ГЛИН вырабатывать линейно уменьшающееся напряжение 2. Время, а, следовательно, и значение Umin определяется длительностью отрицательного импульса 1. Устройства сравнения вырабатывают на своих выходах единицу в случае, если напряжение 2 меньше, чем напряжение на другом входе сравнения, поэтому сигнал 3 равен 1, когда сигнал 2 меньше 0, а сигнал 4 равен 1, когда входное напряжение, прошедшее через ВУ, либо ВУ и ВД, больше, чем напряжение 2. Сигнал 5 формируется из сигналов 3 и 4 с помощью элемента исключающее «ИЛИ» и этот сигнал разрешает прохождение импульса ГОЧ на счетчик. Ввиду того, что сигнал 5 имеет 2 части с логической единицей на элемент И, на 3-ий вход подается инвертированный сигнал 1. Таким образом, счетчик насчитывает число импульсов

где

-

частота ГОЧ;

-

частота ГОЧ;

- коэффициент преобразования входного напряжения;

- крутизна линейно изменяющегося

напряжения.

- крутизна линейно изменяющегося

напряжения.

Насчитанные показания с помощью дешифратора подаются на индикатор. Интересной особенностью прибора является то, что алгоритм его работы практически не изменяется при измерении отрицательного напряжения. Знак входного напряжения легко определить путем сравнения времени срабатывания УС1 и УС2. Если УС1 срабатывает первым, то напряжение положительно, иначе – отрицательно. В принципе, чтобы на индикаторе сразу отображалось напряжение между счетчиком и дешифратором можно поставить специальный блок преобразователя кодов, но проще подобрать f0 и K1, чтобы, например, когда напряжение 1 В соответствует 1000 импульсов, тогда измерение ведется с точностью до 1 мВ.

Достоинство данного метода – простота реализации.

Недостатки:

- погрешность из-за нелинейности и нестабильности ГЛИН;

- нестабильность порогов срабатывания УС1 и УС2 (меняется время TX и количество импульсов NX).

Все это приводит к тому, что прибор, построенный по данному принципу, имеет погрешность от 0,1 % до 0,05 %.