- •3.1 Организация деятельности фотоорганизации.

- •3.2 Анализ и оценка результатов деятельности

- •3.3.Организация продвижения услуг и работы с потребителями.

- •1. Литературный обзор

- •1.1. Что такое пейзаж?

- •1.2. История создания художественного пейзажа.

- •«Вид из окна».

- •Музей науки, Лондон».

- •1.3. Художественный пейзаж в России

- •1.4.Отечественные фотохудожники пейзажисты.

- •1.5. Пейзаж как жанр фотографии.

- •1.6. Особенности фотосъемки пейзажа

- •«Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург».

- •«Березовая роща».

- •«Начало жизни»

- •«Джанхот. Дорога к морю»

- •2. Экспериментальная часть Использованное в процессе выполнения дипломной работы фотографическое оборудование:

- •2.1. Проанализировать понятие и виды перспективы в пейзаже.

- •2.2.Показать особенности технологии использования перспективы в фотосъемке пейзажа.

- •Мостик. Река Ока.

- •2.3.Представить варианты колористического решения фотографического пейзажа.

- •2.4.Изучить особенности композиционного решения кадра в фотосъемке пейзажа.

- •2.5.Разработать рекомендации согласно технологии фотосъемки пейзажа в выполнении грамотного фотоснимка.

- •Выводы.

- •3. Экономическая часть.

- •3.1 Общая характеристика фотоорганизации.

- •3.2 Организация процесса производства фотоуслуг.

- •3.3 Материально-техническая база ооо «Фотоэлемент»

- •Интерьеры фотостудии. Зал №1. Три бумажных фона: белый, серый, черный.

- •3.3.1 Основные фонды фотостудии.

- •3.3.2 Оборотные фонды фотоорганизации.

- •3.4 Трудовые ресурсы фотостудии.

- •3.5 Анализ и оценка результатов деятельности в области фотографии

- •3.5.1 Определение цены фотоуслуги на примере выездной пейзажной фотосъемки.

- •3.5.2 Расчет цены

- •3.5.3 Рыночная корректировка цены.

- •3.6 Оценка эффективности деятельности в области фотографии.

- •3.7 Организация продвижения услуг и работы с потребителями

- •Список источников.

Музей науки, Лондон».

В последующие годы появились и другие фотопроцессы, но основным шагом вперед стало применение мокроколлодионного способа, который предложил в 1850 г. Фредерик Скотт Арчер. Вероятно, это был один из самых трудоемких и неудобных процессов, поскольку фотографу приходилось готовить эмульсию, наносить ее на стеклянную пластинку

непосредственно перед употреблением и затем экспонировать пластинку в мокром виде. Фотограф, занимавшийся съемкой пейзажа в то далекое время, поневоле напоминал вьючное животное, так как ему приходилось носить с собой не только большой и тяжелый фотоаппарат, но и портативную лабораторию для изготовления пластинок. Все это снаряжение обычно переносилось на спине или перевозилось в лаборатории на колесах, которая походила на большую тачку (Уэйд, 1989; Морозов, 1985; http://prophotos.ru/history).

От мокроколлодионного процесса оставался всего лишь один шаг до сухих пластинок, а затем и до первых катушечных пленок, появившихся в 1885 г (Уэйд, 1989; Морозов, 1985; http://prophotos.ru/history).

Важной чертой современного пейзажа стало разнообразие точек зрения на запечатлеваемую природу. Стали доступными для съёмки пейзажи, открывающиеся с больших высот (с воздушного шара, самолёта, космического корабля, межпланетных станций), в том числе пейзажи Луны и планет Солнечной системы. Кроме того, в свете новых знаний о природе, новых отношений к ней взгляд фотохудожника стал проницательнее, зорче, масштабнее, что позволяет ему более глубоко передавать через картины природы своё художественное видение мира и отражать в них множество других общественно значимых явлений, проблем, идеалов. Поэтому неудивительно, что пейзажная съемка, пережившая все превратности, связанные с изменением технологических процессов, продолжает существовать, не утратив прежней популярности и по сегодняшний день. Начинающего любителя-фотографа он привлекает кажущейся простотой, наглядной, присущей окружающей природе красотой (Морозов, 1985; Белов,2012).

Фотографов профессионалов возможностью сделать снимок, не торопясь, спокойно оценив точку съемки, и композицию, воспользоваться при необходимости штативом, сменной оптикой, фильтрами делает этот жанр прекрасной школой, где на естественных учебных этюдах фотограф может оценить и свои успехи, и свои ошибки (Белов 2012, Райт, 2010).

Из выше сказанного нетрудно понять, почему съемка пейзажа была столь популярной на первых этапах развития фотографии и почему она остается столь притягательной сегодня (Харман 2011, Райт, 2010).

Основная причина в том, что объектом съемки может быть все, что угодно. Все мы живем в окружении того или иного пейзажа, от холмистой сельской местности и до беспорядочно раскинувшихся городских кварталов. Для того чтобы найти объект съемки, достаточно лишь переступить порог своего дома (Белов. 2012).

1.3. Художественный пейзаж в России

Пониманию смысла жанра пейзажа фотографам следует учиться у великих русских художников – реалистов XIX века. Их великолепные картины воспевают красоту родной русской природы и всегда связаны с миром человека, с его чувствами и настроением (Аксенова, 1999).

В России XIX век в искусстве пейзажа начался постепенным завоеванием реалистических позиций. Как и в Европе, это выразилось в освоении пленэра и национального мотива. В начале века еще сохранялись многие традиции классического пейзажа. Русские художники ездили за пейзажами в Италию (Ротмистров. 1999).

Однако художников не устраивала статичная схема классицистического пейзажа-декорации с его безымянными деревьями. Стремясь передать жизнь природы ее живость, они вводят в свои работы романтические эффекты освещения, отходят от «кулисной» композиции и коричневого колорита, стремятся запечатлеть солнечный свет и конкретный характер природы (Аксенова, 1999; Ротмистров, 1999).

Колоссальный шаг в этом направлении сделал Александр Андреевич Иванов. Его картины характерны чистотой и естественностью цвета, богатством тонально-цветовых отношений. Иванова, как и других его современников, привлекали в природе приметы вечного, а не преходящего (Ротмистров. 1999).

Эпическое спокойствие идеального образа преобладает даже в тех случаях, когда русские художники брали за основу национальный ландшафт и стремились бесхитростно изобразить родную природу, как она есть. Таковы пейзажи А.Г. Венецианова, его учеников Г.В. Сороки, И.С. Крылова и других зачинателей национального русского пейзажа, увидевших размах и красоту «невзрачной» русской природы (Стасов, 1984).

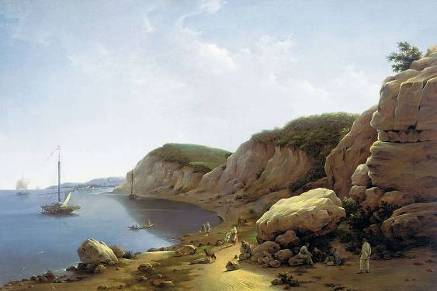

Среди этих художников оригинальное явление представляли первые художники Волги. Намереваясь написать панораму обоих берегов реки, они на специальной барже совершили путешествие от Рыбинска до Астрахани и

создали много оригинальных этюдов и зарисовок. Одним из них является «Вид Сюкеевских гор на Волге в Казанской губернии» (рис. 7) (Ротмистров. 1999).

Рис. 7. «Вид Сюкеевских гор на Волге в Казанской губернии».

Настоящее систематическое художественное освоение русской природы началось во второй половине XIX века, в творчестве художников 60-х годов. Русская природа, неброская и «не идеальная» – болотистые низменности, слякотные распутицы, однообразная равнинность, – стала главным героем пейзажей передвижников. Русские художники, наконец «открыли» Родину и перестали ездить за красотой в Италию. Они открыли красоту естественного проявления жизни и потеряли необходимость искать «идеальную» природу» (Стасов, 1984).

В середине XIX века идеализирующая эстетика романтизма и классицизма стала уходить в прошлое. Ведущее значение в русском искусстве начинает приобретать национальный пейзаж (Ротмистров. 1999).

Само понятие «национальный пейзаж» предполагает «портретирование» определенной географически конкретной природы, характерной для Голландии, Франции или Англии. Для русских художников такой натурой надолго стала средняя полоса России. Но, в отличие от европейцев, русские мастера нередко вкладывали в национальные мотивы социальный смысл (Ротмистров. 1999).

На характере русского пейзажа сказались принципы критического реализма. Скорбные мотивы присущи образам природы, например, на картине И.М. Прянишникова «Порожняки» (рис.8), где пейзаж имеет значение аккомпанемента к изображению негативных сторон русской жизни (Ротмистров, 1999).

Рис. 8. «Порожняки» И.М.Прянишников».

Характерно для русского национального пейзажа и влечение к эпическому, в некотором смысле идеальному образу русской земли, славной своими лесными богатствами, широкими полями, могучими реками и лесами (рис. 9) (Романовский, 2008).

Рис. 9. «Сосновый бор». И.И. Шишкин.

И.И. Шишкин. Считал, что «картина с натуры должна быть без фантазии». Полной иллюзии в пейзажах Шишкина нет. Краски здесь довольно условны и далеко не достигают того богатства, которое наблюдается в живой природе. Солнечные картины Шишкина не лишены поэзии, чувства эпического величия природы (Романовский, 2008).

Лирический пейзаж. Его начало обычно связывается с творчеством А.К. Саврасова и его широко известной картиной «Грачи прилетели» (рис.10) (Романовский, 2008; Ротмистров, 1999).

Рис. 10. «Грачи прилетели». А.К. Саврасов.

Трудно указать на другой пример пейзажа начала 70-х годов, в котором бы с такой полнотой и конкретностью была решена тема весны. Это изображение русской природы настолько правдивое, что кажется, будто пейзаж списан с натуры, будто в него вместилась вся Русь. С тонкой проникновенностью выражено весеннее настроение. Этот пейзаж по праву можно называть лирическим (Мальцева, 1984; Добровольский, 2001).

Вместе с тем в других работах Саврасова – «Проселок» или «Рожь» – жив дух романтизма (рис. 11, 12) (Мальцева, 1984; Добровольский, 2001).

Рис. 11. «Проселок». А.К. Саврасов.

Рис. 12. «Рожь». А.К. Саврасов.

Проникнуты романтическим чувством динамичные пейзажи талантливого художника Ф.А.Васильева. В картине «Болото в лесу. Осень» (рис.13) (Ротмистров, 1999).

Рис.13. «Болото в лесу». Ф.А. Васильев.

В просвете осенних туч выглянуло солнце, и лучи его брызнули на лесное болото. Деревья, травы будто заиграли драгоценным золотом, заискрилась влага недавнего дождя. Природа улыбнулась ненадолго. Скоро солнце уйдет, настанут сумерки, нахмуренное небо станет серым, ровным и безразличным, птицы улетят. Художник, спеша запечатлеть краткое состояние природы, энергичными мазками набрасывает золото осенних деревьев, не заботясь о подробном рисунке деталей (Стасов, 1984; Романовский, 2008).

А.И. Куинджи, художник эпико-романтического плана, считал, что художник должен писать пейзаж «наизусть», опираясь полностью на творческую фантазию. При полном впечатлении естественности его пейзажи отличаются продуманной уравновешенностью (Романовский, 2008).

Нередко художник вводит в картину почти стереоскопическое изображение объемных деталей на первом плане. Они служат для того,

чтобы еще более подчеркнуть иллюзию и размах пространства (Аксенова, 1999).

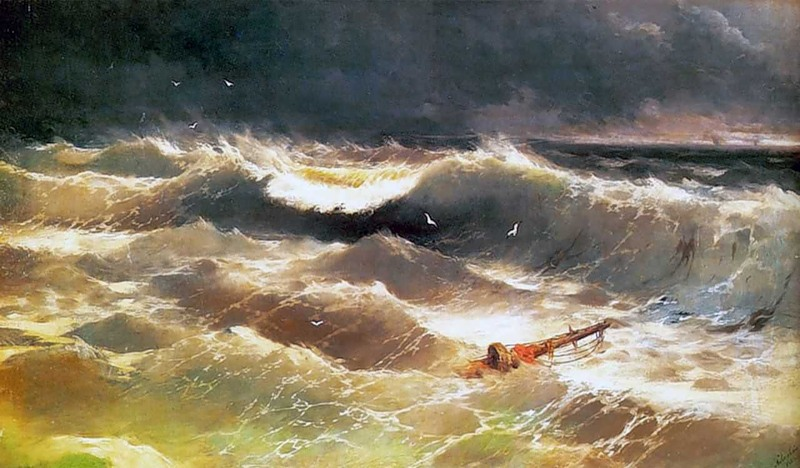

Менее распространен в русском искусстве морской пейзаж, который требует к себе особое внимание при изображении морской стихии. В этом нет ничего удивительного: море менее характерно для России, нежели равнины, леса и реки. Тем не менее, почти каждый крупный русский художник писал море. И.К. Айвазовский прошел долгий творческий путь от романтических до реалистически убедительной поэмы «Буря» (рис.14) или великолепной «Волны» (Романовский, 2008; Ротмистров, 1999).

Рис. 14. «Буря» И.К. Айвазовский.

Без подчеркнуто романтических эффектов, убедительно и правдиво писал свои «водные» пейзажи А.П. Боголюбов (рис.15) (Ротмистров, 1999).

Рис. 15. «Обстрел пароходом Прут турецкой крепости Силистрия на Дунае 1854 года. 1856» А.П. Боголюбов.

В последние десятилетия прошлого и в начале нашего века эпический пейзаж получил продолжение в творчестве таких известных мастеров, как ученик Саврасова И.И. Левитан, Н.К. Рерих, А.М. Васнецов. И, тем не менее, главенствующее место занял пейзаж интимный, лирический (Романовский, 2008; Ротмистров, 1999).

Уже в пейзажных этюдах И.Н. Крамского можно заметить признаки иного отношения к образу природы. Иван Николаевич, художник умный и дальновидный находил, что опыт французских мастеров имеет бесспорные достоинства. «Нам непременно нужно двигаться к свету, краскам и воздуху», – писал он в 1874 году под впечатлением работ, которые видел в Париже (Ротмистров, 1999).

Пейзаж также часто играет равноправную смысловую роль в картинах и других жанров. Например, в портретах В.А. Серова, сюжетных картинах М.В. Нестерова, этюдах К.А. Коровина, А.С. Степанова, а позже в работах Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юона, М.В. Добужинского, К.А. Сомова и многих других русских художников (Романовский, 2008).