- •Лекция 1. Составные высказывания. Основные понятия

- •Составные высказывания

- •Лекция 2. Основные логические операции. Формулы логики. Дизъюнктивная конъюнктивная нормальные формы. Логические операции.

- •Стрелка Пирса - ↓.

- •Формулы логики высказываний

- •Лекция 3. Изучение законов логики. Равносильные преобразования. Законы логики (свойства логических операций)

- •Логическое следствие

- •Лекция 4. Булевы функции.

- •Лекция 5. Совершенная дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы (сднф и скнф)

- •Лекция 6. Понятие полноты множества функций. Замкнутые классы.

- •Лекция 7. Множества и подмножества.

- •Сравнение множеств.

- •Лекция 8. Операции над множествами

- •Свойства операций над множествами.

- •Лекция 9. Понятие предикат.

- •Лекция 10. Логические операции над предикатами. Операции над предикатами.

- •Кванторы.

- •Операции с кванторами.

- •Лекция 11. Понятие бинарного отношения и его свойства. Отношения.

- •Отношения на множестве.

- •Виды отношений:

- •Инъекция.

- •Сюръекция.

- •Биекция.

- •Лекция 12. Отношение эквивалентности.

- •Лекция 13. Композиция отображений Равенство соответствий

- •Произведение соответствий (композиция)

- •Композиция отображений. Ее свойства

- •Лекция 14. Операции над подстановками.

- •1: Коммутативность.

- •2: Ассоциативност ь.

- •3: Единица.

- •4: Обратный элемент.

- •Лекция 15. Понятие вычета по модулю n. Операции над вычетами. Шифрование.

- •Лекция 16. Метод математической индукции

- •Лекция 17. Генерирование к-элементных подмножеств данного множества

- •Размещения.

- •Формула числа размещений без повторений.

- •Другой вид формулы числа размещений.

- •Перестановки.

- •Свойства сочетаний.

- •Размещения с повторениями.

- •Задача о числе подмножеств данного множества.

- •Перестановки с повторениями.

- •Сочетания с повторениями.

- •Лекция 18. Понятие графа. Способы задания графа. Методика выделения компонента связности в графе

- •Смежность и инцидентность

- •Лекция 19. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. Изоморфизм графов

- •Требования к представлению графов

- •Эйлеровы графы Вернемся к историческому примеру о Кенигсбергских мостах. В каком случае в графе можно найти цикл, в котором каждое ребро участвует ровно один раз?

- •Лекция 20. Плоские графы. Деревья и их свойства

- •Лекция 21. Понятие ориентированного графа

- •Орграфы и матрицы

- •Лекция 22. Сильносвязный орграф. Эйлеровы орграфы Ориентированные эйлеровы графы

- •Лекция 23. Базовые множества и принцип работы автоматов

- •Минимизация автоматов

- •Алгоритм минимизации автомата Мили

Лекция 14. Операции над подстановками.

Подстановка на множестве M – это биекция [7]:

![]() M

Nn,

n

= |M|

N.

M

Nn,

n

= |M|

N.

В случае конечного множества M (как выше) количество подстановок определяется как количество перестановок из n элементов:

![]()

Можно считать, n ящиков заполняются объектами x1, …, xn, xi M.

Поскольку M биективно Nn, можно определить подстановку как Nn Nn, т.е. иметь дело только с натуральными числами:

![]()

{i1, i2, … , in} = Nn.

Обычно подстановка задается в форме стандартной таблицы, имеющей две строки. Верхняя строка всегда содержит последовательные натуральные числа, начиная с 1. В нижней строке, конечно, не должно быть повторений.

Например:

![]()

Подстановка, как и любое бинарное отношение, может быть составной

![]()

![]() .

.

Видно, что в

«контрпримере»

![]() ,

т.е. «произведение» подстановок

некоммутативно.

,

т.е. «произведение» подстановок

некоммутативно.

В составе любой подстановки можно выделить циклы. Их длина может составлять 1, 2,…, n. Цикл длины 1 – это фактически вырожденный цикл, стационарный элемент.

Пример.

![]()

Здесь единственный цикл – типа RoL («Вращение влево»).

Пример.

![]()

Теорема.

Любая подстановка на конечном множестве A (т.е. биективному подмножеству Nn) может быть представлена как произведение непересекающихся циклов.

Действительно, начав слева, от 1 в верхней строке, формируем первый цикл по принципу «сверху вниз, снова вверх и т.д. до замыкания на начальное значение». На основе оставшихся элементов верхней строки формируем второй цикл и т.д. Поскольку множество А (или Nn) конечное, процесс рано или поздно останавливается.

Теперь нужно показать еще непересекаемость циклов. Это следует, например, из условия неповторяемости элементов (в нижней, например, строке рис. 1).

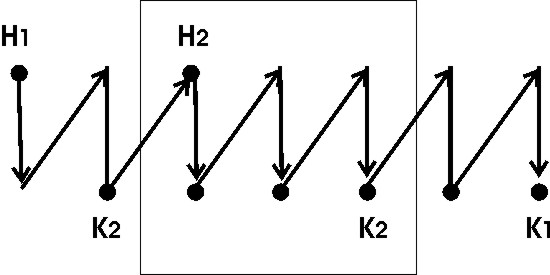

Рис. 1. К непересекаемости циклов

Доказательство от противного: пусть, наоборот, цикл 2 (H2, K2) вложен в цикл 1 (H1, K1). Тогда из-за обязательности равенств элементов на двойной стрелке (рис. 17) и K2 = H2 (замыкание) получаем в нижней строке запрещенное повторение элементов K2 .

На множестве М в отображении N M можно определить последовательность. Например,

![]()

Функционал – это функция, определенная на множестве не простых объектов (чисел), а на множестве тоже, например, функций:

![]()

Здесь после стрелки указано множество, например, всех функций из M2 в M3 .

Пример.

тогда:

Можно считать функционал функцией с нетривиальной областью значений.

Еще один специальный случай связан с отображением, сохраняющим эквивалентность.

Пусть М – множество с -отношением эквивалентности. Тогда М разбивается этим отношением на -эквивалентные классы:

![]() .

.

Итак, есть отношения

эквивалентности X

и Y

определенные соответственно на множествах

X

и Y,

и есть отображение

![]() .

Есть еще межклассовые

отношения:

.

Есть еще межклассовые

отношения:

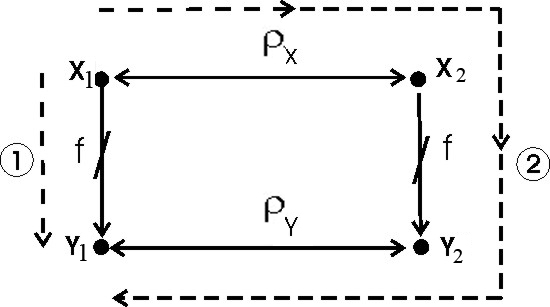

Отображение f сохраняет эквивалентность, если f1 – функция, т.е.

![]() .

.

Если же f1 – не функция, т.е. выходит за пределы класса эквивалентности (например, [х1]), то f – не сохраняет эквивалентность.

В благоприятном

же случае можно говорить: отображение

f:

X

Y

индуцирует

отображение

![]() (рис. 2).

(рис. 2).

Рис. 2. Графическая интерпретация отображения f, сохраняющего эквивалентность

Видно, что существуют 2 пути от х1 к y1:

1: y1 = f(x1);

2: x1X x2 y2 = f(x2) y2Y y1.

Пример.

X = {1, 2, 3}, Y = {1, 4, 9},

X : X / X = {{1}, {2, 3}},

Y : Y / Y ={{1},{4, 9}},

f: X Y: x x2.

Здесь получаем:

f1 ([1]) = [f(1)] = [1] = {1};

f1 ([2]) = [f(2)] = [4] = {4, 9};

f1 ([3]) = [f(3)] = [9] = {4, 9}.

Проверим f1 на функциональность. Должно быть f1 ([2]) = f1 ([3]), но так и есть.

Пример.

![]()

Теперь

f1 ([2]) = [f(2)] = [4] = {1,4};

f1 ([3]) = [f(3)] = [9] = {9} {1,4}.

Здесь f1 – не функция, и замыкания двух путей нет (рис. 3).

Рис. 3. Отображение f, не сохраняющее эквивалентность

Операции

Операция над (на) множеством M это функция [7]:

![]()

Из определения операции видно, что она замкнута на множестве М, т.е. результат операции не выходит за пределы этого множества.

Еще одно свойство операции – однозначность результата, т.е.

упорядоченный набор n элементов (операндов) дает в результате операции только один элемент.

Порядок операции – это количество ее операндов: n = 1 соответствует унарной (монадической) операции, n = 2 – бинарной (диаедической) операции и т.д.

Далее рассматриваются только бинарные операции. Они могут быть заданы в одной из трех форм:

infix ( например, x + y);

prefix ( +xy );

postfix ( xy+ ).

Последние две формы дают бесскобочную запись (скобки вводятся, в инфиксной форме, для явного указания порядка выполнения операций).

Пример.

Инфиксная (обычная) форма:

a + b * c – (d – e / f).

Префиксная форма (проход и запись выражения справа налево):

+ a – * bc – d / e f.

Постфиксная форма (проход и запись слева направо), по-другому – это обратная (инверсная) польская запись (по имени польского математика Я. Лукасевича):

a b c * + d e f / – – .

Последняя форма (ОПЗ) широко используется в вычислительной технике, в частности при построении так называемых прямых трансляторов с языков программирования (используется стек с приоритетами).

Бинарная операция удобно задается таблицей (табл. 1).

Таблица 1

Операция на множестве M={a, b, c}

|

a |

b |

c |

a |

a |

a |

b |

b |

b |

a |

c |

c |

a |

b |

b |

В дальнейшем будем говорить о некоторых замечательных свойствах операций, связывая эти свойства с фиксированными номерами (1, 2, …).