- •Глава 4. Принципы компенсации нелинейностей систем

- •Глава 1. Основы теории нечётких множеств.

- •Глава 2. Основы теории нечётких множеств. Элементы математической

- •Глава 3. Классические методы синтеза систем управления с нечёткой информацией

- •Глава 4. Принципы компенсации нелинейностей систем управления на основе нечёткого подхода

- •4.1. Метод компенсации естественных нелинейностей с использованием статических характеристик нелинейностей

- •Глава 5. Синтез многокаскадных нечётких систем управления технологическими процессами

- •5.1. Многокаскадные нечётких регуляторы систем управления пиролизными установками мобильного

- •Глава 6. Проектирование нечётких систем управления при помощи «fuzzy logic toolbox» для «Matlab»

В.А. Соловьев, С.П. Черный

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Комсомольск-на-Амуре

2010

Министерство образования и науки Российской Федерации Г осударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

В.А. Соловьев С.П. Черный

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛО- ГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Учебное пособие

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 220201 — «Управление и информатика в технических системах»; 140604 — «Электропривод и автоматика промышленных

установок и технологических комплексов»

Комсомольск-на-Амуре

УДК 681.51.011:004.89:002.53 ББК 31.2+32 А954

Рецензент:

М.П. Дунаев, доктор технических наук, профессор кафедры «Электропривод и электротранспорт» ГОУВПО «Иркутский государственный технический университет»;

А954 Соловьев В. А. Искусственный интеллект в задачах управле

ния. Интеллектуальные системы управления технологическими процессами : учеб. пособие / В. А. Соловьев, С.П. Черный. - Владивосток: Дальнаука, 2010. - 267 с.

ISBN 978-5-8044-1120-7

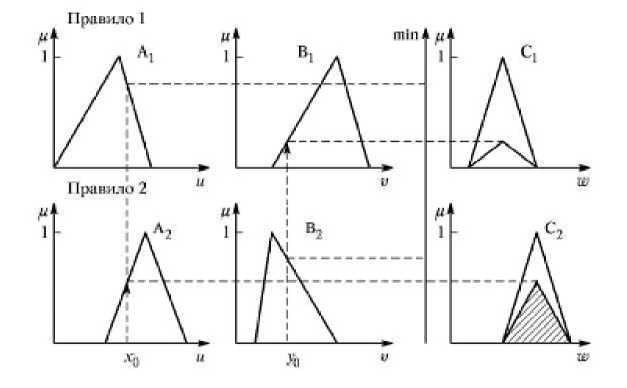

Представлены основные положения теории мягких вычислений. Рассмотрены методики безэкспертного синтеза основных блоков нечётких логических регуляторов с использованием различных алгоритмов нечёткого вывода для управления различными технологическими процессами, а также методики проектирования нечётких регуляторов для компенсации нелинейностей искусственного и естественного характера. Приведены имитационные модели различных нечётких систем с применением языка инженерных вычислений MatLab.

Для студентов, специалистов, магистров, аспирантов и научных работников, работающих в области исследования интеллектуальных систем управления технологическими процессами.

УДК 930.25:94(571)(07)

ББК 63.2я7

ISBN 978-5-8044-1120-7 © Г осударственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на- Амуре государственный технический университет», 2010

UDC 681.5.01:658.5; 681.5.01:658.512

Soloviev V.A.,Cherniy S.P. Artificial intelligence in the tasks of control. Intelligent control systems of technological processes. - Vladivostok: Dalnauka, 2010 - 267 p.

ISBN 978-5-8044-1120-7

Basic propositions of the theory of soft computing are presented. The methodologies of without-expert synthesis of main blocks of fuzzy logical controllers with using different algorithms of fuzzy inference for control various technological processes, as well as the methodologies of design of fuzzy controllers for compensation of the nonlinearities of artificial and natural character are considered. Simulation models of different fuzzy systems are given, using the language of technical computing MatLab.

For the students, specialists, masters, post-graduates, scientist working in the sphere of research intelligent control systems of technological processes.

Keywords: fuzzy logic, fuzzy controller, intelligent control system, compensation of nonlinearities, simulation model, technological process.

Scientific editor:

Doctor of engineering sciences, professor N.A.Taranukha. SEIHPE KnASTU

Art editor:

A.I. Nosachenko

Reviewer:

Doctor of engineering sciences, professor M.P.Dunaev. SEIHPE IrSTU

Translation into English: A.S.Meshkov, SEIHPE KnASTU

ISBN

978-5-8044-1120-7

Глава 4. Принципы компенсации нелинейностей систем

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 220201 - «Управление и информатика в технических системах»; 140604 - «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», а также рекомендуется преподавателям в качестве подготовительного материала к лекциям и студентам других специальностей самостоятельно изучающих принципы интеллектуального управления различными объектами.

Несмотря на большое количество технической литературы в области интеллектуальных систем управления имеется ряд аспектов, которые побудили авторов к написанию данного пособия:

отсутствует систематизированный подход к проектированию систем управления технологическими процессами базирующийся на теории мягких вычислений;

не изложены принципы синтеза нечётких логических регуляторов с использованием безэкспертной оценки основных параметров существенно снижающих влияние субъективного фактора;

не описаны принципы использования подхода с применением теории нечётких множеств для компенсации однозначных и неоднозначных нелинейностей, существенно влияющих на качественные показатели систем управления. Применение классических приёмов для компенсации нелинейностей не эффективно в тех случаях, когда при эксплуатации системы параметры нелинейности подвержены изменению;

не рассмотрены особенности нечётких логических регуляторов заключающиеся в расширении функциональных возможностей связанных с повышением их интеллектуальности, что существенно расширяет область применения систем управления на основе нечёткой логики.

В данном пособии изложена необходимая информация для анализа и синтез проектируемых нечётких систем управления с использованием языка инженерных вычислений Ма1;ЬаЬ. Приведена функциональная схема проектируемого нечёткого регулятора, описаны основные операторы, используемые для моделирования их параметров, рассмотрены правила настройки, как лингвистических переменных, так и выбора вида и количества нечётких термов.

Каждая глава пособия содержит большое количество примеров с иллюстрацией результатов моделирования, а также комментариями по выбору структуры и настройке параметров нечёткой системы управления.

При написании данного пособия авторы использовали как свои наработки, так и опубликованные материалы других авторов, указанных в библиографическим списке.

Глава 1. Основы теории нечётких множеств.

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Основные соотношения булевой алгебры и теории нечётких множеств

В автоматике и в компьютерах всегда использовалась как математическая основа алгебра логики, называемая также булевой алгеброй по имени её создателя английского математика Джорджа Буля (1815-1864). Математическая логика в её современном виде во многом базируется на том разделе математики, который называется теорией множеств.

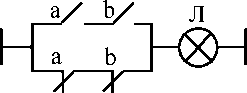

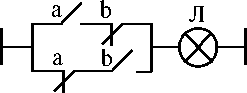

Рассмотрим кратко основные определения математической логики, относящиеся к алгебре логики и теории множеств. В алгебре логики логические переменные а, Ь, с ... и логические функции А, В, С ... могут принимать только два значения, обозначаемые цифрами 0 и 1. Двум указанным значениям ставятся в соответствие различные взаимоисключающие события, условия, состояния логических устройств в реле, компьютерах. Например, да - нет, замыкание контакта - размыкание контакта, наличие сигнала - отсутствие сигнала. Цифры 0 и 1 и буквенные обозначения переменных а, Ь, с ... в логике не числа, а символы, и алгебра логики - это алгебра состояний.

Л

![]() Л

Л

1—7—<8Н

1—7—<8Н

Рис. 1.1. Изображение логических схем: релейно-контактная

реализация:

а, б, в, г, д, е - операции И, ИЛИ, НЕ, импликации, эквивалентности,

неоднозначности соответственно а и б — контакты реле, Л - лампа

них

являются следующие: Обозначение

а;

0а

а

л Ь

; а ■

Ь

; а

& Ь

а V

Ь

;

а

+

Ь

а ®

Ь

а «

Ь

а

® Ь

Операция

Отрицание,

инверсия, НЕ Конъюнкция, И Дизъюнкция,

ИЛИ Импликация, если а, то Ь Эквивалентность

Неравнозначность

Любую логическую операцию можно задать с помощью таблиц истинности (табл. 1.1 задаёт операцию отрицания, табл. 1.2 - все другие перечисленные операции).

В простейшем случае, когда 0 - отсутствие сигнала, 1 - наличие сигнала, реализация логических операций может быть наглядно представлена в виде элементарных электрических контактных схем (рис. 1.1). Когда на

катушку реле (на рис. 1.1 не показана) подаётся напряжение, т.е. 1 (табл. 1.1, 1.2), то контакты срабатывают.

Таблица 1.1

a

0

1

a

1

0

Таблица 1.2

a

b

a

л

b

a

v

b

a

® b

a

-—® b

a

® b

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Алгебра логики, как и все алгебры, опирается на ряд аксиом (на основе которых и построены таблицы истинности): а + b = b + а; а (b + с) = ab + ас; а + bc = (а + Ь)(а + с); а + а/a = а; а +( a) = b + b ; a ( a) = bb.

Так как любая переменная алгебры логики может принимать значения только 0 или 1, то действительны также следующие выражения: 0 = Ï;

Ï =0; 0^0 = 0; Ы = 1; 0+0 = 0; 1+1 = 1; Ь0 = 0^1 = 0; 0+1 = 1+0 = 1.

В алгебре логики получен ряд законов. Приведём наиболее важные из них:

нулевого множества - 0 • a • b •... • w = 0 ;

универсального множества - 1 + a + b +... + w = 1;

идемпотентности (тавтологии) - a • a •... • a = an = a и

a + a +... + a = n • a = a ;

двойной инверсии - a = a ;

дополнительности - a • a = 0 и a + a = 1;

коммутативности - a • b = b • a и a + b = b + a ;

ассоциативности- a •(b • c) = (a • b) • c = abc и a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c ;

дистрибутивности - a •(b + c ) = ab + ac и a + bc = (a + b)a + c )

закон де Моргана a • b •... • w = a + b + ... + w и a + b +... + w = a • b •... • w .

Обратимся теперь к элементарным основам теории множеств. В теории множеств используются следующие обозначения: множество А = {а, Ь,с}; е - элемент принадлежит множеству (например, у е А означает, что элемент у принадлежит множеству А; & - элемент не принадлежит множеству.

Задание множества выполняется в виде перечисления элементов или описанием. Перечисление задаётся списком: А = {а1,а2,...,ап} или А = {аг}, I =& I = {1,2,3,..., п}. Описание имеет вид: если Р - некоторое свойство произвольного множества М, тогда А = {х е М / р(х)} - множество тех и только тех элементов х е М, которые обладают свойством Р. Например, если Р - свойство быть простым числом, то А = {х е N / р(х)} - множество всех простых чисел в множестве N.

В одноэлементном множестве А = {а, Ь, у} единственным элементом является множество {а, Ь, у}, состоящее из трёх элементов.

Множество А называется подмножеством множества В А с В ( - знак включения), если любой элемент; х е А принадлежит В. Если хотя бы один элемент А не принадлежит В, то А ё в. Если А с В и А ё В, то говорят, что А строго включается в В и записывают А е В, в противном случае А ё в, Множество А можно назвать подмножеством В, если А с В или А е В.

Пусть, например, В = {1, 2, 3} и А = {1, 3}, тогда А е В. Пусть В = {я,2,л/э,а}, А = {а,2} тогда А е В, а С = {а,2, {/э,а}} не содержится в В, так как элемент {/э ,а}, а следовательно, и С не являются элементами В.

Можно записать А = В, когда одинаковы все элементы множеств А и В (аксиома экстенсиональности). В противном случае А ё В. Число элементов в множестве называется мощностью множества и обозначается |А| для множества А.

Если множество не имеет элементов, то оно называется пустым и обозначается 0. Мощность пустого множества | 0|.

Между множествами и их элементами могут существовать различные отношения. Объединением (или суммой) двух, трёх и более множеств называется множество всех элементов, каждый из которых есть элемент хотя бы одного из данных множеств (слагаемых). Объединение мно-

п

жеств обозначается и. Например, и /' = 1, п

i=\

Пересечением двух, трёх и более множеств называется множество всех элементов, общих всем данным множествам. Пересечение двух непустых множеств может быть пустым. Пересечение множеств обозна-

п

чается п. Например, п /' = 1, п.

а)

А В

м

Рис. 1.2. Венн-диаграмма для множеств А и В: а - АиВ; б - АпВ

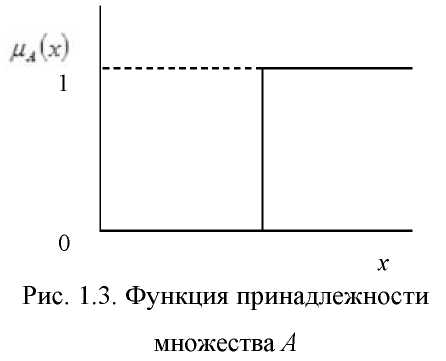

Объединение и пересечение множеств пояснены так называемыми Венн-диаграммами (рис. 1.2). Пусть А является подмножеством основного множества X(А с X) и, например, А = {а10,ап,...,а15} или А = {аг}, где / е {10,11,...,15} Тогда можно записать так называемую функцию принадлежности

/ ч Г1, если(х е А)

т а (х Н0 (£ А);

[0, если(х £ А)

то есть mA (x) = 1 в том случае, если

элемент

х принадлежит множеству А,

и тА

(х) = 0 в том случае, если х

не

принадлежит множеству А.

элемент

х принадлежит множеству А,

и тА

(х) = 0 в том случае, если х

не

принадлежит множеству А.

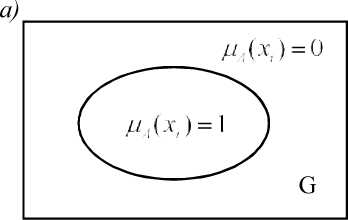

Функция принадлежности в классической («чёткой») теории множеств может принимать, таким образом, два значения (рис. 1.3). На рис. 1.3 показано также пунктиром множество А - инверсия множества А или его дополнение.

Основные понятия нечётких множеств

Для нечётких множеств появляется возможность более подробного рассмотрения функции принадлежности. При использовании аппарата нечётких множеств (Fuzzy Set) в нечёткой логике (Fuzzy Logic) элемент множества может только частично принадлежать к данному множеству и частично принадлежать к любому другому множеству.

Теория нечётких множеств представляет собой расширение классической теории множеств. Она нечёткая, но ни в коем случае не неточная. Она организована и математически строго обоснована, как и классическая теория множеств, которая в ней содержится и является её частью. Для облегчения понимания нечёткой теории множеств напомним, что человек, когда он размышляет, часто не считает правильным или просто не может принять решение: да или нет. Он принимает некоторое промежуточное решение: немного да или (и) немного нет. Вполне понятно, что между экспериментальными величинами или состояниями: да и нет, истина и ложь, включено и выключено, один и ноль, - могут быть промежуточные состояния (величины), которые как раз и являются очень важными и очень нужными.

Любой элемент нечёткого множества может полностью принадлежать некоторому нечёткому множеству (фаззи-множеству) или принадлежать ему только в определённой степени. Поэтому может быть введена очень важная для нечётких множеств количественная мера - степень принадлежности. При этом используются, как правило, только нормализованные множества.

В нормализованном множестве (или нормальном множестве) степени принадлежности всех элементов множества находятся (лежат) в диапазоне между 0 и 1:

тА (х) е [0,1], т.е. тах тА (х) = 1, х е X , где Х- основное множество.

Рис.

1.4. Изображение чёткого множества А (а)

и нечёткого множества В (б)

Для

того чтобы получить нормализованное

(нормальное) множество, достаточно

разделить все значения функции

принадлежности на её максимальное

значение. В дальнейшем будем рассматривать

только нормализованные множества,

максимальное значение функции

принадлежности тА

(х) = 1. Наглядное представление нормированных

чёткого и нечёткого множеств А

и В, которые являются подмножеством

основного множества О, дают Венн-диаграммы

(рис. 1.4).

Для

того чтобы получить нормализованное

(нормальное) множество, достаточно

разделить все значения функции

принадлежности на её максимальное

значение. В дальнейшем будем рассматривать

только нормализованные множества,

максимальное значение функции

принадлежности тА

(х) = 1. Наглядное представление нормированных

чёткого и нечёткого множеств А

и В, которые являются подмножеством

основного множества О, дают Венн-диаграммы

(рис. 1.4).

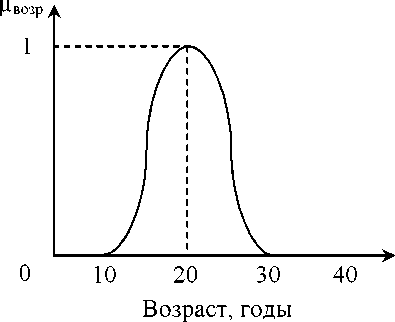

При введении математического понятия нечёткое множество в качестве наглядных примеров часто приводят обычное применение какого- нибудь обыденного понятия, категории. Например, типичное словесное

понятие юноша может моделироваться в виде, показанном на рис. 1.5.

ю

Любой элемент в определённом рассматриваемом множестве всегда

Рис.

1.5. Моделирование понятия юноша функцией

принадлежности возраст рвозр

т дорого {телевизоР' 8опу") = °,85,

Рис.

1.6. Моделирование нечёткой функции

принадлежности

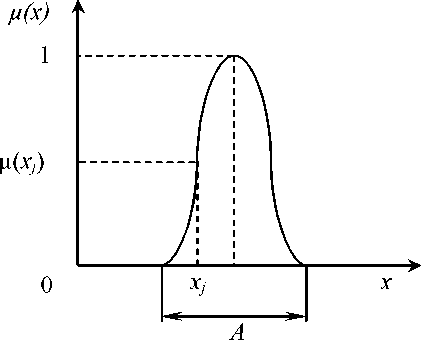

Форма изображения нечёткого множества может быть различной. Пусть А - нечёткое множество и - его элемент со степенью принадлежности р*. Запись для множества А может быть представлена в виде упорядоченных пар:

(1.1)

Здесь О - основное множество для элементов х (рис. 1.6), для упрощения записи элемент хг-, для которого степень принадлежности р = 0, опущен. Знак " - так называемый квантор общности. Запись "а читается

так: для всех а. Запись для множества А может быть представлена в более кратком виде:

А = {(х; т а (х)) Іх є °) •

Рис.

1.7. Функция принадлежности множества

«Приблизительно число 8»

множества А, представлено на рис. 1.6.

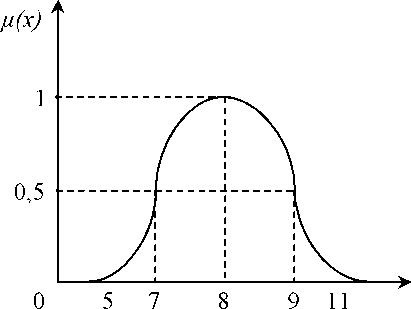

Нечёткое множество строго определяется с помощью функции принадлежности. Можно представить нечёткое множество, используя аналитическую запись функции принадлежности. Рассмотрим такую запись на примере. На рис. 1.7 показано множество А вещественных чисел и нечёткая функция принадлежности «Приблизительно равно числу 8». Нечёткое множество записывается в виде

А = ^; Аа (х ) 1 Аа (х )=1 + (х -8)4 ]1 [

Это довольно характерный для нечёткой логики случай. Как видим, числа 7 и 9 принадлежат нечёткой функции принадлежности «Приблизительно восемь» только со степенью принадлежности 0,5: тА (х = 7)= тА (х = 9)= 0,5, а число 13 - со степенью принадлежности ноль: т А (х = 13)= 0. Заметим, что в обыденной жизни часто нельзя, например, определить, каков точно возраст ребёнка: 8, 9 или 11 лет. Вот эту информацию и отражает функция принадлежности на рис. 1.7.

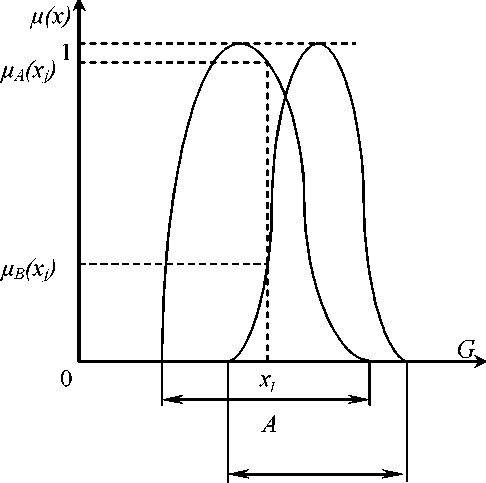

Элемент х)■ может принадлежать к нескольким множествам. Случай, когда элемент принадлежит одновременно к двум множествам А и В, показан на рис. 1.8.

Рис.

1.8. Элемент хі,

принадлежащий

двум нечётким множествам А

и В

Эта запись в общем виде аналогична предыдущей. Но её легче представить для одного, единичного значения множества. Такое множество, состоящее только из одного значения, получило название синглетон (или син- глет). Синглетон может быть записан, например, в виде тА (хк)/хк (рис. 1.9). Носителем такого множества является отдельная точка - элемент множества О. Поэтому любое множество А можно представить как интеграл

А = |Аа (х)/х, "е о,

а при конечном числе элементов (п) и как сумму:

а = т (*) / *1 + т (*2) / х2 + •••+а п (хп) / хп = Е т (х,) / х, , = 1,2,..., п.

Здесь, разумеется, нет действия деления - это только вид записи множества А через его функции принадлежности, каждая из которых представляет собой синглетон.

Цл(х)

м

1

-

0

Хк

Рис. 1.9. Единичное значение

сота уровня материала измеряется с дискретным шагом 0,1 м, поэтому функция принадлежности также задаётся в дискретном виде. Нечёткое множество А, соответствующее нечёткому словесному (лингвистическому) понятию «Пустой бункер», может быть представлено по выражению (1) в виде

А = {(0,1; 1), (0,2; 1), (0,3; 0,7), (0,4; 0,45), (0,5; 0,18), (0,6; 0,1), (0,7; 0,2), (0,8; 0), (0,9; 0)}.

Из этого примера видно, что понятие пустой бункер полностью отвечает обыденному восприятию. Если заглянуть в бункер, то заметим: при отметке 0,2 м и ниже - устройство разгрузки бункера полностью покрыто материалом, через 30 см на отметке 0,5 м уже только 18 % площади этого сечения бункера заполнено материалом, а на отметке 0,6 м - 10 % (у стенок), а выше материала нет.

Функции принадлежности

Таблица 1.3

Наименование

функции

Аналитическая

формула

1

2

Функция

принадлежности в виде разности между

двумя сигмоидными функциями

их)~

1

- 1

^

'

\+Є^а1(х-с1)

1+е-а2Іх-с2)

Продолжение табл. 1.3

1

2

Двухсторонняя

гауссовская функция принадлежности

если

С]<

т(х)=-

если

С]>

т

(х)=

'С2,

то

ехр(х

- с1)2/(-

2ц

)2

) х < с

1,

с

<

х < с2

ехр(х

- с2

)2/(-

2а2

)2

) х > с2

С2,

то ехр((х

- с1

)2/

(- 2а1

)2),

х < с2

ехр((х

- с1

)2

/(- 2а1

)2

)• ехр((х - с2

)2

/(- 2а2

)2)

с2

< х < с1

ехр((х

- с2

)2

/(- 2а2

)2)

х > с1

Симметричная

гауссовская функция принадлежности

(X

-

Ь

)2

т

(х)=е

2

с2

Обобщенная

колокообразная функция принадлежности

т(х

)

=

1

1

+

х

- С

а

2Ь

Пи-подобная

функция принадлежности

произведение

^-подобной и г-подобной функций

Произведение

двух сигмоидных функций

принадлежности

т

(х)

1 + е

~а1

(х-С1)

1 + е

а2

(х-С2)

Сигмоидная

функция принадлежности

т

(х

)= (

ч

1

1

+ е -а

(х-С)

^-подобная

функция принадлежности

' V ' II

х

<

а

аппроксимация,

а

<

х

<

Ь

х

>

Ь

Трапециевидная

функция принадлежности

р.{х)

=

г

0, х

< а х — а

- ,

а

< х < Ъ

Ь

— а

1,

Ь<х<с

с — х

г,

с

< х < й

с

— а

<

0, й

< х

Треугольная

функция принадлежности

р.{х)

=

г

0, х < а х — а

- ,

а

< х < Ъ

Ь

— а

Ъ

— х

,

Ъ

< х < с

Ь

— с

<

0, с

< х

7-подобная

функция принадлежности

' V ' II

1,

х <

а аппроксимация,

а

<

х

<

Ь

0,

х >

Ь

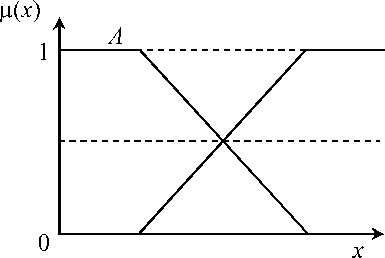

Соотношения и операции в нечёткой логике

Покажем, как выполняются операции объединения, пересечения и др. с чёткими и нечёткими множествами.

Пусть А, В - нечёткие нормализованные множества; ^А(х), ^в(х) - степени принадлежности элемента х к нечётким множествам А, В; х - рассматриваемый элемент; G - множество всех элементов х, основное множество; - минимум-оператор (из фигурных скобок выбирается

элемент с минимальным значением); тах{...} - максимум-оператор (из фигурных скобок выбирается элемент с максимальным значением).

Отметим, что операции с множествами: объединение множеств, пересечение множеств, а также операции дополнения множества, - можно поставить в соответствие с операциями алгебры логики. Если А и В - множества, то объединению А и В соответствует операция дизъюнкции (см. табл. 1.2) avb, пересечению множеств АпВ — операция конъюнкции алЬ, а так называемому дополнению множества A в алгебре логики соответствует инверсия а (см. табл. 1.1). Рассмотрим эти операции с множествами. Объединение множеств

A и B = {(х); mauв (х)} - Vx е G,

где множество G - основное (универсальное) множество, т.е. множество всех элементов х.

Подробнее объединение множеств А и В можно записать в виде

A и в ={(х); m Аив(х) I m aub (х) > о} Vx е G, (1.1

где maub (х) := max{mа (х) mв(х)}, "х е g .

Знак := означает по определению равно; в более подробной записи АиВ свойство mАив (х)> 0 указывает на то, что носителем 8(А) этого множества является тот элемент х, степень принадлежности которого больше нуля:

х е з (а) о т А (х) > о, где о — знак эквивалентности.

Рассмотрим объединение множеств для чёткой и нечёткой логики.

Пусть х е с и х е В, где С и В - чёткие множества; тс(х) = 1; тВ (х) = 0 . Степень принадлежности тсиВ (х) = тах{тс (х); тВ (х)}=шах(1;0)=1, что означает х е с и В .

Этот же результат для а V Ь получаем на основе таблицы истинности (см. табл. 1.2).

Пусть 0={а, Ь, с, й, е, /, к} - основное множество; А={(а; 0,7), (с; 0,3), (й; 0,2), ([; 0,5), (к; 0,1)} и В={(Ь; 1), (с; 0,6), (В; 0,7), (е; 0,2)}

- нечёткие множества. Тогда

АиВ={(а;0,7), (Ь; 1), (с;0,6), (й;0,7), (е;0,2), ([;0,5), (к;0,1)}. Пересечение множеств записывается в виде

А п В = ((х); тАпБ (х)}, "х е °

или подробней

А П В = {х; ВапБ (х) I ВапБ (х)>о}. "х е С , (3)

где тапв (х) := шш{та (х); тв (х)} "х е °.

Рассмотрим пересечение множеств для чёткой логики. Здесь возможны два случая:

хе С и х е в; С, В - чёткие множества. Пусть тс (х) = 1, т В (х) = 0. Пересечение ЦсгВ(х) = тт{ис(х);тв(х)} = тт{1;0} = 0, что означает х £ С п В 2

Обратимся к пересечению нечётких множеств. Пусть G = {a, b, c, d, e} - основное множество; A={(a;0,7),(c;0,3),(d;0,2)} и

B={(b;1),(с;0,6),(d;0,7),(е;0,2)} - нечёткие множества.

В пересечении A о B = {(c;0,3), (d;0,2)} элементы а, b, с отсутствуют, так как они содержатся не в обоих множествах, а только в одном: например, для элемента b mA (b)= 0 , mB (b)= 1. Тогда mAoB (b) := min{mA (b) mB (b)} = min{0,1} = 0.

Для дополнения множества можем записать

A = fe mA (b))} Vx e G . (4)

При нормированном множестве (см. рис. 1.3) тA (х) := 1 - тА (х) Ух е G. Рассмотрим два случая:

С и D - чёткие множества; х е C, тс (х) = 1. Следовательно, тс (х) := 1 - тс (х) = 1 -1 = 0, что означает х £ C .

х е D, тD (х) = 0. Следовательно, тО (х) := 1 - то (х) = 1 - 0 = 0, что означает х е О.

Пусть 0={а, Ь, с, а} - основное нечёткое множество;

С=((а;0,5),(с;0,1),(ё;1)}. Известно, что С = {(х;тс (х)) | тс (х) = 1 - тс (х)}.

Тогда С = {(а;0,5), (с;0,1), (<2;0)}, причём тс (а)= 0 означает d £ С и может быть опущено. Итак, С = {(а;0,5) (с;0,9)}.

Произведение двух множеств

А X В = {(х; тЛ,Б(х))}, Ух е G , где т ахв (х) := т а (х )т в (х), Ух е G.

Алгебраическое произведение двух множеств А и В можно представить и в виде конъюнкции. Например, если О = {а, Ь, с, а, е, /},

А={(а;0,7),(с;0,5),(А;0,2),(/;0,5)}, а В={(Ь;1),(с;0,6),(А;0,7),(е;0,2)}, то А х В = {(с;0,18), (а;0,14)}. Здесь элементы а, Ь, е, /выпали, так как они в обоих множествах не содержатся. Например, для элемента Ь т А (Ь) = 0, т в (Ь) = 1, следовательно, т Ахв (х) = т А (х)т в (х) = 0 1 = 0.

Логическая сумма двух множеств

А + в ={(х; та+в (х))} , "х е о,

где тА+в (х) = тА (х) + тв (х) — тА (х)тв (х) , "Х е 0 •

Логическую сумму А+В можно записать в виде дизъюнкции. Пусть 0={а,Ь,с,А,е}, А=((а;0,7),(с;0,3),(А;0,2)},

В={(Ь; 1), (с; 0,6), (А; 0,7), (е; 0,2)}. Тогда А + в = {(а; 0,7); (Ь;1) (с;0,72) (А ;0,7б); (е;0,2)}

Покажем вычисления для элемента с подробней:

На (с)+тв (с)—та (с)тв (с)=0,3+0,6—0,3 • 0,б = 0,72.

Отметим, что законы нечёткой логики отличаются от законов чёткой (классической) логики. Для нечётких множеств 0={а,Ь},

А={(а;0,7)} и в = А ={тА (а)}={(1 — тА )}={(а;0,3)}, произведение

А х в = А х А = тАтА = 0.7 • 0.3 = 0.21 ф 0, тогда как в булевой алгебре в соответствии с законом дополнительности А х А = 0 .

Очень часто и другие законы нечёткой логики отличаются от законов чёткой логики. Между логическими операциями И, ИЛИ, НЕ, когда они применяются к множествам и когда они применяются в алгебре логики, имеется различие. В первом случае, когда операторы используются для множеств, результат получается также в виде множества. Во втором случае оператор связывает или действует на наблюдаемые элементы с определёнными свойствами и в результате получаем также элемент. Так, например, множество импортных телевизоров связано операторами с множеством крупноэкранных телевизоров. В конце преобразований получаем опять множество, а именно множество телевизоров импортных, крупноэкранных.

Для элементов множеств, например, свойство «дорогой» одного телевизора (предположим, «Sony») связано с качеством «крупноэкранный». В результате получаем вновь один телевизор, например, с качествами «дорогой» и «крупноэкранный» (предположим, «Sony», 82 см по диагонали).

Переменные, функции и операции в нечёткой

логике

В нечёткой логике даже в одних и тех же ситуациях, при идентичных начальных условиях (в том числе производственных, технических) при вычислениях для одной и той же логической операции могут выбираться различные операторы.

Исследования в области нечёткой математики продолжаются, и в ближайшее время можно ожидать новых успехов, а пока тот или другой оператор выбирается на основе сравнения результатов его применения, т.е. в зависимости от того, даёт ли использование того или другого оператора удовлетворительное решение задачи. Кроме того, выбор оператора зависит от имеющихся в распоряжении вычислительных мощностей, специфики проблем и интуиции, опыта разработчика. Выбор того или другого оператора должен оправдываться достижением цели.

Рассмотрим применение операторов в логических операциях.

Конъюнкция — И. Для этой операции существует несколько операторов, из которых важнейшими являются следующие:

минимум-оператор mA Л B (х ) = min {mA (х ); fiB (х )};

оператор «произведение» mA Л B (х ) = jiA (х )mB (х)

Каждый из этих операторов имеет свою специфику, своё «поле деятельности». Чаще других используется минимум-оператор.

Пусть степени принадлежности нечётких множеств А и В соответственно mA (х) = 075; (х) = 0.85. Запишем решение для операторов 1 и

2: соответственно mAv в (х) = min{0.75;0.85}= 0.75.

Для оператора 2: jiA,,B (х) = mA (х = 0 75)mB (х = 0.85)= 0.75 • 0.85 = 0.6375

Как видно из примера, результаты применения операторов 1 и 2 отличаются на 11 %. Поэтому при выборе того или другого оператора следует учитывать специфику задачи.

Легко также проверить, что для чёткой логики (например, при m А (х) = m в (х) = 1 результаты будут соответствовать таблице истинности, т.е. будут одинаковы для всех операторов.

Для операции И, как и для пересечения множеств, во многих случаях применяются минимум-операторы, поэтому эти два отношения множеств чаще всего совпадают.

Дизъюнкция - ИЛИ. Для этой операции также установлено несколько операторов. Перечислим важнейшие:

максимум-оператор mAv в (х) = max{mA (х); тв (х)};

mAv в(х)=тА(х)+тв(х) - тА (хК(х);

mAv в(х)=min{l; (mA(х)+тв(х))}.

В этом случае - для операции ИЛИ - также каждый из операторов следует использовать в определённых ситуациях, и выбор данного оператора для подобных задач должен быть подтверждён опытом. Для операции ИЛИ, как и для объединения множеств, во многих случаях используется максимум-оператор, поэтому эти два отношения множеств чаще всего совпадают.

В повседневных размышлениях человек чаще всего использует не строгие операции И, ИЛИ, но некоторые другие, которые имеют промежуточные свойства и находятся между этими двумя операциями. Существуют такие компенсирующие, «смягчающие» суждения «да» (1) и «нет» (0), а следовательно, смягчающие и результаты операции операторы у и X. Операция компенсации с оператором X:

тллв (х)=Амл (хК ММ1 - 11мл (х)+тв (х)-тл (хК (х)], при я є[о,і].

Для Я = о получаем операцию ИЛИ:

тляв(х) 1я=о=тл(х)+тв(х) - тА (х К(х)=тА, в(х); для Я = 1 операцию И:

тляв(х) 1я=1 = тл (хК(х)=тллв(х);

Операция компенсации с оператором у:

тЛ1в(х)=\мл(х К(х )І-7 [1 -[1 - тл(х )][1 - тв(х )]Г, при у ^[о,1],

При у = 0 получаем операцию И

тл1в(х) у=о = тл(х К(х)=тА л в(х); при у = 1 - операцию ИЛИ

тлв(х) у=о=1 -[1 - тл(х )][1 - тв(х)]=тА (х)+тв(х) - тА (х К(х)=тА,в(х)

Гамма-оператор может быть использован и с различными весовыми коэффициентами (степенями): для множеств А и В

тЛ1в (*)=\та (*Г тв (* Г ] 71 -I1 - тА (х ГI1 - тв (х Г I

при о < тА (х); тв (х)< 1, о < у < 1; за > о, зв > о; за + зв = 1.

Операция отрицания —

Рис.

1.10. Функция принадлежности множества

А

и его дополнения Л

тА (х) = (х) = 0,5 являются цен

тральным значением (рис. 1.10) и чаще всего тА (х) и тА (х) принимают симметричные значения относительно 0,5. Операция отрицания может применяться и для нелинейных функций принадлежности.

Расширенное определение этой операции производится с применением оператора (коэффициента) р: тА (х) = [1 - тА (х)]р, р > 0.

ПРИМЕР 1. В магазине продаются телевизоры типа «Рекорд»: один в деревянном корпусе под красное дерево (экран 57 см), другой в чёрном пластмассовом корпусе (69 см), третий в сером пластмассовом корпусе (49 см). Для покупки проводится поиск одного телевизора в красивом корпусе и с большим экраном. При этом качества «красивый» и «большой экран» равнозначны.

Решение. Для телевизора в деревянном корпусе качество «красивый» выполнено полностью, но качество «большой экран» только частично. Запишем функции принадлежности для предлагаемых телевизоров и определим конъюнкцию множеств «красивый» и «большой» с помощью шт-оператора в табл. 1.4.

Таким образом, больше других подходит к множеству «красивых» и с «большим экраном» телевизор в деревянном корпусе. Отметим, что вы -

ражение больше других подходит - это обыденное выражение людей - нечёткие множества и нечёткая логика ближе к обыденному, а не к математическому мышлению.

Таблица 1.4

Телевизор

в корпусе

m

КРАС

^БОЛЬШ

m

КРАСиБОЛЬШ

деревянном

1

0,6

0,6

пластмассовом

:

чёрном

0,4

0,6

0,4

сером

0

0,2

0,2

В классической логике для нашего примера множество «красивых крупноэкранных» телевизоров было бы пустым множеством, так как оба качества «красивый» и «большой экран» одновременно не выполняются. Математическая строгость не соответствует таким, например, рассуждениям: «Да, конечно, экран 57 см - это не слишком большой экран, но красивый корпус так украсит комнату и можно согласиться на этот телевизор». Нечёткая логика позволяет учесть эти человеческие оценки и, что очень важно, придать им формализованную математическую форму, что необходимо в сложных многокомпонентных задачах.

Нулевой результат для телевизора в сером корпусе еще раз подтверждает, что классическая логика содержится в нечёткой логике как её раздел (этот телевизор абсолютно не принадлежит искомому множеству).

ПРИМЕР 2. С целью лучшего выполнения заданных в примере 1 требований согласимся, чтобы искомый телевизор был бы «не на 100 % красивым и не на 100 % крупноэкранным», т.е. будем считать возможным допустимость нестрогого подхода, что полностью соответствует постановке нашей повседневной задачи и введём компенсирующий оператор. Пусть 1 = 0.8 .

Решение. Обозначим для краткости записи множество красивый - А, множество большой экран - В, переменную телевизор - х.

Тогда для телевизоров в деревянном, чёрном и сером корпусе соответственно по формуле (5)

тАВ (*) = 0.8(1 ■ 0.б)+(1 - 0.8)[1 + 0.6 -1 ■ 0.6] = 0.68;

тАВ (*) = 0.8(1 ■ 0.4)+(1 - 0.8)[1 + 0.4 -1 ■ 0.4] = 0.52; тА1В (х) = 0.8(0 ■ 0.2)+(1 — 0.8)[0 + 0.2 - 0 ■ 0.2] = 0.04.

Сравним результаты вычислений без компенсирующего, «сглаживающего» требования покупателя оператора X и с этим оператором: в первом случае отношение для телевизоров с деревянным и черным корпусом 0,6/0,4=1,5, во втором 0,68/0,5=1,36; аналогично для телевизоров с деревянным и серым корпусом 0,6/0=¥ и 0,6/0,04=15.

Значения отношений сблизились. Если с телевизором с серым корпусом, который в 15 раз меньше «подходит» покупателю, все ясно, то между двумя другими телевизорами различие невелико, хотя закономерность та же.