- •Е.В. Серебрякова химия биологически активных веществ

- •1 )Изомерия углеродного скелета

- •2) Изомерия положения аминогруппы

- •3) Межклассовая изомерия

- •2) Реакции по карбоксильной группе

- •3) Образование амидов по карбоксильной группе

- •4)Реакции по аминогруппе

- •5) Специфические реакции

- •1) Биуретовая реакция

- •2) Нингидриновая реакция на α-аминокислоты

- •4) Реакция с азотно-ртутным реактивом Миллона

- •5) Реакция Адамкевича на триптофан

- •6) Реакция Сакагучи на аргинин

- •7)Реакция Фоля на серосодержащие аминокислоты

- •1) Восстановительное

- •2)Гидролитическое

- •1 По числу аминокислотных остатков:

- •4 Классификация может сочетаться:

- •1) Регулирующая функция:

- •1 Структурные белки

- •2 Каталитическая (ферментативная) функция

- •3 Транспортные белки

- •4 Защитные белки

- •7 Рецепторная (сигнальная) функция белков

- •9 Энергетическая функция

- •2. Реакция спиртовых гидроксидов:

- •4. Образование хелатных комплексов.

- •Крахмал

- •6.1 Гидролиз или омыление, жиров

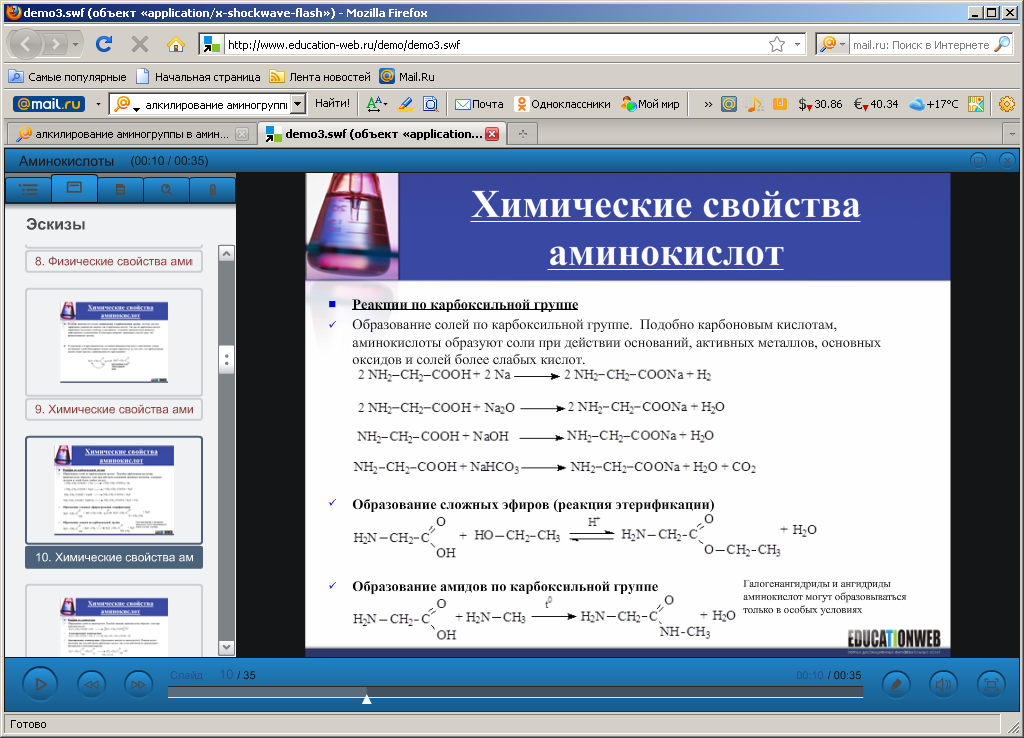

2) Реакции по карбоксильной группе

Образование солей по карбоксильной группе. Подобно карбоновым кислотам, аминокислоты образуют соли при действии оснований, активных металлов, основных оксидов и солей более слабых кислот.

3) Образование амидов по карбоксильной группе

4)Реакции по аминогруппе

В растворе аминокислоты могут выступать в роли, как кислот, так и оснований, т. е. они являются амфотерными соединениями. Карбоксильная группа -СООН способна отдавать протон, функционируя как кислота, а аминная - NH2 — принимать протон, проявляя таким образом свойства основания.

Реакциями алкилирования называют реакции, включающие замену атома водорода органического соединения алкильным радикалом.

Алкилы (алкильные радикалы) — одновалентные радикалы насыщенных углеводородов (алканов), например метил - СН3 — это радикал метана CH4, этил -C2H5 — радикал этана C2H6.

Подобно аминам, аминокислоты образуют соли при действии кислот:

Н2N–CH2–COOH + HCl [H3N–CH2–COOH]+ Cl–

а) Алкилирование аминогруппы

Н2N–CH2–COOH CH3–J CH3–NH–CH2–COOH + HJ

б) Ацилирование аминогруппы (образование амидов по аминогруппе).

Реакция может протекать как под действием карбоновых кислот, так и под действием их производных – ангидридов и галогенангидридов.

H2N–CH2–COOH + CH3–COCl HN–CH2–COOH + HCl

CH3–C = O

с) Реакция с азотистой кислотой

CH3–CH–COOH + HO–N=O CH3–CH–COOH + N2 + H2O

NH2 OH

5) Специфические реакции

Образование пептидов. Аминогруппа одной аминокислоты может взаимодействовать с карбоксильной группой второй, образуя пептиды (соединения, состоящие из остатков аминокислот, связанных пептидной связью):

O

H

пептидная связь

глицин аланин CH3

дипептид глицилалании

Дипептид имеет свободные –NH2 и –COOH группы и может взаимодействовать еще с одной молекулой аминокислоты, образуя трипептид, затем еще с одной молекулой – тетрапептид и т.д. При соединении друг с другом большого числа аминокислот образуются полипептиды.

дипептид глицилалании серин трипептид глицилаланинсерин

Полипептидная цепь – основа белковых молекул, белки – это природные полипептиды.

Поликонденсация. Поликонденсацией ε – аминокапроновой кислоты (6-аминогексановой кислоты) получают синтетическое волокно «капрон».

Как мы увидим далее, поликонденсация аминокислот (отличных от тех, которые образуют полипептиды и белки) используется при получении очень ценных синтетических волокон, например капрона.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ

1)Гидролиз белков:

Если в недавнем прошлом α-аминокислоты получали в небольших количествах, преимущественно для научных исследований, то в настоящее время налажено их многотоннажное промышленное производство. Это связано, например, с тем, что α-аминокислоты являются необходимым компонентом комбикормов и синтетической пищи на углеводной основе.

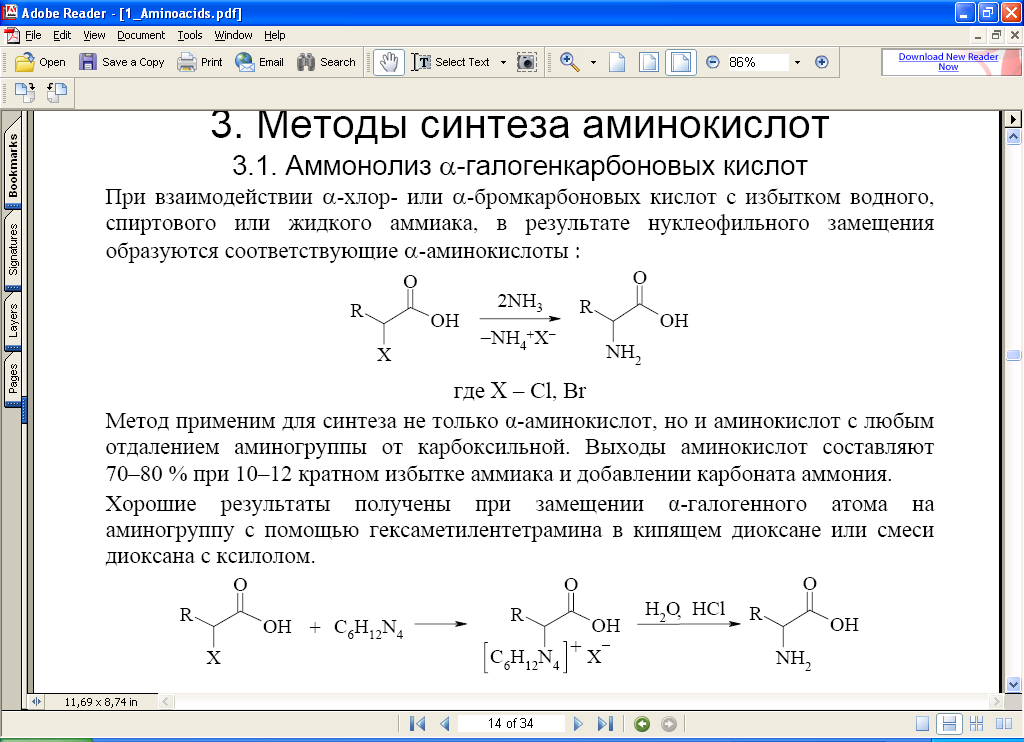

2) Из галогенопроизводных карбоновых кислот

где:

Х – Cl,

Br

где:

Х – Cl,

Br

Монохлорпропионовая Аланин,

к-та α-аминопропионовая кислота

NH3

C H2–COOH

CH2COOH

H2–COOH

CH2COOH

–HCl

Cl NH2

Монохлоруксусная Глицин

кислота α-аминоуксусная кислота

Метод применим для синтеза не только α-аминокислот, но и аминокислот с любым отдалением аминогруппы от карбоксильной. Выход аминокислот составляют 70-80% при 10-12 кратном избытке аммиака и добавлении карбоната аммония.

При взаимодействии α-хлор- или α-бромкарбоновых кислот с избытком водного, спиртового или жидкого аммиака, в результате нуклеофильного замещения образуются соответствующие α-аминокислоты.

2) В лабораторных условиях химический синтез аминокислот осуществляют при взаимодействии галогенокарбоновых кислот с аммиаком.

Исходные α-галогенокислоты обычно получают по реакции Гелля–Фольгарда–Зелинского:

По этому методу из аммиака, альдегидов и синильной кислоты получают α-аминонитрилы, гидролиз которых дает α-аминокислоты.

3) Синтез Штреккера

В синтезе Штреккера альдегид превращают в α-аминокислоту с удлинением углеродной цепи на один атом углерода.

По этому методу из аммиака, альдегидов и синильной кислоты получают α-аминонитрилы, гидролиз которых дает α-аминокислоты.

Процесс проходит в две стадии.

На первой стадии в результате реакции альдегида с NH4Cl и NaCN получают α-аминонитрил, на второй – при гидролизе нитрильной группы α-аминонитрила получают аминокислоту.

а) получение аланина:

б) получение фенилаланина:

Основными недостатками метода являются:

- относительно низкий выход α – аминокислот,

- применение токсичного цианистого водорода.

4) Очень распространен способ получения α-аминокислот с использованием малонового эфира.

При этом один из атомов водорода метиленовой группы малонового эфира замещается на аминогруппу, а другой – на соответствующий требуемой аминокислоте углеводородный радикал. В результате гидролиза полученного диэтилового эфира и последующего декарбоксилирования дикислоты получают нужную аминокислоту:

5) Еще один способ синтеза аминокислот заключается в восстановительном аминировании (восстановлении водородом в присутствии аммиака) α-оксокарбоновых кислот:

(

Pd, t

O NH2

4- метил-2-оксипентановая лейцин

кислота

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМИНОКИСЛОТ

В растворе аминокислоты могут выступать

в роли как кислот, так и оснований, т. е.

они являются амфотерными соединениями.

Карбоксильная группа -СООН способна

отдавать протон, функционируя как

кислота, а аминная - NH2

— принимать протон, проявляя таким

образом свойства основания.

растворе аминокислоты могут выступать

в роли как кислот, так и оснований, т. е.

они являются амфотерными соединениями.

Карбоксильная группа -СООН способна

отдавать протон, функционируя как

кислота, а аминная - NH2

— принимать протон, проявляя таким

образом свойства основания.

1)Аминокислоты взаимодействуют с кислотами:

NH2 – CH2 – COOH + HCI → HCI• NH2 – CH2 –COOH

(хлороводородная соль глицина)

2)Аминокислоты взаимодействуют с щелочами:

NH2 —CH2 —COOH + NaOH → NH2 —CH2 —COONa + H2O

(натриевая соль глицина)

3) Дезаминирование азотистой кислотой:

H 2N-CH(R)-COOH

+ HNO2 →

HO-CH(R)-COOH + N2↑+

H2O

2N-CH(R)-COOH

+ HNO2 →

HO-CH(R)-COOH + N2↑+

H2O

Подобно первичным аминам, аминокислоты реагируют с азотистой кислотой, при этом аминогруппа превращается в гидроксогруппу, а аминокислота — в гидроксикислоту:

Измерение объема выделившегося азота позволяет определить количество аминокислоты (метод Ван-Слайка).

4) Реакция этерификации (со спиртами в присутствии газообразного хлороводорода (НСI)

H2N-CH(R)-COOH + R'OH → H2N-CH(R)-COOR' + Н2О.

Аминокислоты могут реагировать со спиртами в присутствии газообразного хлороводорода, превращаясь в сложный эфир (точнее, в хлороводородную соль эфира).

Сложные эфиры аминокислот не имеют биполярной структуры и являются летучими соединениями.

Реакция этерификации – реакция между спиртом и кислотой с выделением воды и образованием сложного эфира. Эта реакция имеет внешнюю аналогию с реакцией нейтрализации кислоты щелочью, хотя сложные эфиры по свойствам нисколько не напоминают соли.

NH2–CH2– COOH+CH3OH → H2O+NH2–CH2 COOCH3

(метиловый эфир глицина)

Реакция этерификации – реакция между спиртом и кислотой с выделением воды и образованием сложного эфира. Эта реакция имеет внешнюю аналогию с реакцией нейтрализации кислоты щелочью, хотя сложные эфиры по свойствам нисколько не напоминают соли.

6) Алкилирование аминогруппы:

Реакциями алкилирования называют реакции, включающие замену атома водорода органического соединения алкильным радикалом.

Алкилы (алкильные радикалы) — одновалентные радикалы насыщенных углеводородов (алканов), например метил -СН3 — это радикал метана CH4, этил -C2H5 — радикал этана C2H6.

7) Превращение аминокислот в различных средах

1) Аминокислоты - это органические амфотерные соединения. Они содержат в составе молекулы две функциональные группы противоположного характера: аминогруппу с основными свойствами и карбоксильную группу с кислотными свойствами. Аминокислоты реагируют как с кислотами, так и с основаниями:

2) При растворении аминокислот в воде карбоксильная группа отщепляет ион водорода, который может присоединиться к аминогруппе. При этом образуется внутренняя соль, молекула которой представляет собой биполярный ион:

+NH3– CH COO —

|

R

3) Кислотно-основные превращения аминокислот в различных средах можно изобразить следующей общей схемой:

4) Водные растворы аминокислот имеют нейтральную, щелочную или кислую среду в зависимости от количества функциональных групп.

Так, глутаминовая кислота образует кислый раствор (две группы -СООН, одна -NH2), лизин - щелочной (одна группа -СООН, две -NH2).

8) Важнейшее свойство аминокислот — их способность к конденсации с образованием пептидов.

А миногруппа

одной аминокислоты может взаимодействовать

с карбоксильной группой второй, образуя

пептиды (соединения, состоящие из

остатков аминокислот, связанных пептидной

связью):

миногруппа

одной аминокислоты может взаимодействовать

с карбоксильной группой второй, образуя

пептиды (соединения, состоящие из

остатков аминокислот, связанных пептидной

связью):

Дипептид имеет свободные –NH2 и –COOH группы и может взаимодействовать еще с одной молекулой аминогруппы, образуя трипептид, затем еще с одной молекулой – тетрапептид и т.д. При соединении друг с другом большого числа аминокислот образуются полипептиды.

Полипептидная цепь – основа белковых молекул, белки – это природные полипептиды.

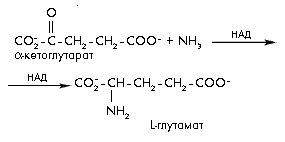

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМИНОКИСЛОТ

В живых организмах аминокислоты синтезируются без участия неорганических катализаторов и высоких температур с помощью ферментативных процессов включения аммиака в органические соединения.

Известны три основные реакции такого включения:

аминирование,

переаминирование и

включение аммиака в пиримидины и мочевину.

Реакция первого типа – образование глутамата из α-кетоглутарата и аммиака – катализируется ферментом глутаматдегидрогеназой.

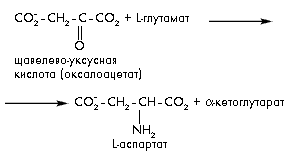

В реакциях переаминирования аминокислоты

образуются из органических кислот в

результате переноса аминогруппы от

другой аминокислоты-донора при участии

пиридоксальфосфата:

реакциях переаминирования аминокислоты

образуются из органических кислот в

результате переноса аминогруппы от

другой аминокислоты-донора при участии

пиридоксальфосфата:

3) Наконец, большое значение имеют реакции третьего типа, приводящие к включению аммиака в мочевину и катализируемые карбамоилфосфатсинтазой:

С

O2

+

NH3

+ 2AТФ

+ H2O

NH2–C–OPO3H–

+ 2АДФ + Ф

O2

+

NH3

+ 2AТФ

+ H2O

NH2–C–OPO3H–

+ 2АДФ + Ф

O

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМИНОКИСЛОТ

Аминокислоты — бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде, нерастворимые в неполярных растворителях, растворы многих аминокислот имеют сладкий вкус. Аминокислоты при нагревании разлагаются, поэтому не имеют точных температур кипения и плавления.

ПЕПТИДЫ

А миногруппа

одной аминокислоты способна вступать

в реакцию с карбоксильной группой другой

аминокислоты. Образующаяся при этом

молекула представляет собой дипептид,

а связь -CO-NH- называется пептидной связью.

миногруппа

одной аминокислоты способна вступать

в реакцию с карбоксильной группой другой

аминокислоты. Образующаяся при этом

молекула представляет собой дипептид,

а связь -CO-NH- называется пептидной связью.

На одном конце молекулы дипептида находится свободная аминогруппа, а на другом — свободная карбоксильная группа. Благодаря этому дипептид может присоединять к себе другие аминокислоты, образуя олигопептиды. Если таким образом соединяется много аминокислот (более десяти), то получается полипептид.

Пептиды играют важную роль в организме. Многие олиго- и полипептиды являются гормонами, антибиотиками, токсинами.

К олигопептидам относятся окситоцин, вазопрессин, тиреотропин, а также брадикинин (пептид боли) и некоторые опиаты («естественные наркотики» человека), выполняющие функцию обезболивания. Принятие наркотиков разрушает опиатную систему организма, поэтому наркоман без дозы наркотиков испытывает сильную боль — «ломку», которая в норме снимается опиатами. К олигопептидам относятся и некоторые антибиотики (например, грамицидин S).

Многие гормоны (инсулин, адренокортикотропный гормон и др,), антибиотики (например, грамицидин А), токсины (например, дифтерийный токсин) являются полипептидами.

Образование пептидной связи

В природе в составе белков встречается 20 аминокислот, при этом все они обычно являются левовращающими (L-изомеры), т.е. закручивают угол поляризации плоскополяризованного света влево при прохождении им раствора АК.

Постройка полипептидной (белковой) цепи происходит путем образования между молекулами АК пептидных связей. Белки, в зависимости от последовательности АК в их составе, образуют сложные пространственные структуры, соответствующие их клеточным функциям. Для нас важно, что и в процессе репликации, и в процессе трансляции в современных организмах белки принимают непосредственное участие, реализуя свою ферментативную функцию.

Синтезировать можно многие тысячи различных аминокислот, и множество различных аминокислот встречается в природе, но для синтеза белков используется только 20 видов аминокислот: аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин и цистеин (в белках цистеин может присутствовать в виде димера - цистина). Правда, в некоторых белках присутствуют и другие аминокислоты, помимо регулярно встречающихся двадцати, но они образуются в результате модификации какой-нибудь из двадцати перечисленных уже после того, как она включилась в белок.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА АМИНОКИСЛОТЫ