- •Владимир Николаевич Петров Юрий Избачков Информационные системы

- •Аннотация

- •Юрий Сергеевич Избачков, Владимир Николаевич Петров Информационные системы: Учебник для вузов Введение

- •Информационные системы

- •База данных

- •Case‑средства

- •Средства разработки

- •Для кого предназначена эта книга

- •Как составлена книга

- •Часть I. Анализ и проектирование информационных систем

- •Часть II. Delphi – система быстрой разработки приложений

- •Часть III. Выборка данных и отображение ее результатов

- •Часть IV. Компоновка приложения и управление проектом

- •Часть V. Технология com

- •Часть VI. Программирование для Интернета

- •Факторы, влияющие на развитие корпоративных информационных систем

- •Развитие методик управления предприятием

- •Развитие общих возможностей и производительности компьютерных систем

- •Развитие подходов к технической и программной реализации элементов информационных систем

- •Основные составляющие корпоративных информационных систем

- •Соотношение между составляющими информационной системы

- •Классификация информационных систем

- •Классификация по масштабу

- •Классификация по сфере применения

- •Классификация по способу организации

- •Области применения и примеры реализации информационных систем

- •Бухгалтерский учет

- •Управление финансовыми потоками

- •Управление складом, ассортиментом, закупками

- •Управление производственным процессом

- •Управление маркетингом

- •Документооборот

- •Оперативное управление предприятием

- •Предоставление информации о фирме

- •Требования, предъявляемые к информационным системам

- •Гибкость

- •Надежность

- •Эффективность

- •Безопасность

- •Глава 2 Жизненный цикл информационных систем

- •Общие сведения об управлении проектами

- •Понятие проекта

- •Классификация проектов

- •Основные фазы проектирования информационной системы

- •Концептуальная фаза

- •Подготовка технического предложения

- •Проектирование

- •Разработка

- •Ввод системы в эксплуатацию

- •Процессы, протекающие на протяжении жизненного цикла информационной системы

- •Основные процессы жизненного цикла

- •Разработка

- •Эксплуатация

- •Сопровождение

- •Вспомогательные процессы жизненного цикла

- •Организационные процессы

- •Структура жизненного цикла информационной системы

- •Начальная стадия

- •Стадия уточнения

- •Стадия конструирования

- •Стадия передачи в эксплуатацию

- •Модели жизненного цикла информационной системы

- •Каскадная модель жизненного цикла информационной системы

- •Основные этапы разработки по каскадной модели

- •Основные достоинства каскадной модели

- •Недостатки каскадной модели

- •Спиральная модель жизненного цикла

- •Итерации

- •Преимущества спиральной модели

- •Недостатки спиральной модели

- •Глава 3 Методология и технология разработки информационных систем

- •Методология rad

- •Основные особенности методологии rad

- •Объектно‑ориентированный подход

- •Визуальное программирование

- •Событийное программирование

- •Фазы жизненного цикла в рамках методологии rad

- •Фаза анализа и планирования требований

- •Фаза проектирования

- •Фаза построения

- •Фаза внедрения

- •Ограничения методологии rad

- •Профили открытых информационных систем

- •Понятие профиля информационной системы

- •Принципы формирования профиля информационной системы

- •Структура профилей информационных систем

- •Профиль прикладного программного обеспечения

- •Профиль среды информационной системы

- •Профиль защиты информации

- •Профиль инструментальных средств

- •Стандарты и методики

- •Виды стандартов

- •Методика cdm фирмы Oracle

- •Общая структура

- •Особенности методики cdm

- •Международный стандарт iso/iec 12207: 1995‑08‑01

- •Общая структура

- •Основные и вспомогательные процессы жизненного цикла

- •Особенности стандарта iso 12207

- •Универсальный язык моделирования

- •Предшественники uml

- •Структура uml

- •Глава 4 Реляционные базы данных

- •Общие сведения о базах данных

- •Основные функции систем управления базами данных

- •Непосредственное управление данными во внешней памяти

- •Управление буферами оперативной памяти

- •Управление транзакциями

- •Протоколирование

- •Поддержка языков баз данных

- •Эволюция систем управления базами данных

- •Субд первого поколения

- •Реляционные субд

- •Объектно‑ориентированные субд

- •Реляционная модель данных

- •Базовые понятия реляционной модели данных

- •Тип данных

- •Атрибуты, схема отношения, схема базы данных

- •Пустые значения

- •Ключи отношения

- •Связанные отношения

- •Внешние ключи отношения

- •Условия целостности данных

- •Типы связей между таблицами

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Реляционная модель данных

Реляционная модель данных была предложена уже упоминавшимся Э. Коддом, известным американским специалистом в области баз данных. Основные концепции этой модели были впервые опубликованы в 1970 г. в статье «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks» (CACM, 1970, Vol. 13 № 6). Реляционная модель позволила решить одну из важнейших задач в управлении базами данных – обеспечить независимость представления и описания данных от прикладных программ, следствием чего стало бы существенное упрощение проектирования и программирования баз данных. Поэтому после опубликования работ Кодда начались активные исследования по созданию реляционной системы управления базами данных. В результате этих исследований во второй половине 70‑х годов был создан ряд коммерческих и некоммерческих реляционных СУБД.

К основным достоинствам реляционного подхода к управлению базой данных следует отнести:

• наличие небольшого набора абстракций, которые позволяют сравнительно просто моделировать большую часть распространенных предметных областей и допускают точные формальные определения, оставаясь интуитивно понятными;

• наличие простого и в то же время мощного математического аппарата, опирающегося главным образом на теорию множеств и математическую логику и обеспечивающего теоретический базис реляционного подхода к организации баз данных;

• возможность манипулирования данными без необходимости знания конкретной физической организации баз данных во внешней памяти.

Несмотря на все свои достоинства, реляционные системы далеко не сразу получили широкое признание. Хотя уже во второй половине 70‑х годов появились первые прототипы реляционных СУБД, долгое время считалось невозможным добиться эффективной реализации таких систем. Однако постепенное накопление методов и алгоритмов организации реляционных баз данных и управления ими привели к тому, что уже в середине 80‑х годов реляционные системы практически вытеснили с мирового рынка ранние СУБД.

В настоящее время реляционные СУБД остаются одними из наиболее распространенных, несмотря на некоторые присущие им недостатки. Сейчас основным предметом критики реляционных СУБД является не их недостаточная эффективность, а также некоторая ограниченность таких систем при использовании в так называемых нетрадиционных областях (наиболее распространенными примерами являются системы автоматизации проектирования), в которых требуются предельно сложные структуры данных. Причем эта ограниченность реляционных СУБД является прямым следствием их простоты и проявляется лишь в отдельных предметных областях. Вторым часто отмечаемым недостатком реляционных баз данных является невозможность адекватного отражения семантики предметной области – средства представления знаний о семантической специфике предметной области в реляционных системах очень ограничены.

На устранение именно этих недостатков в основном и направлены исследования по созданию объектно‑ориентированных баз данных.

Базовые понятия реляционной модели данных

Термин «реляционный» указывает, прежде всего, на то, что такая модель хранения данных построена на взаимоотношении составляющих ее частей, которые удобно представлять в виде двухмерной таблицы. Как показал Кодд, набор отношений (таблиц) может быть использован для хранения данных об объектах реального мира и моделирования связей между ними. Таким образом, реляционная модель данных представляет информацию в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, которые принято называть отношениями, или реляциями.

Основными понятиями реляционной модели данных являются:

• тип данных;

• домен;

• атрибут;

• кортеж;

• ключ.

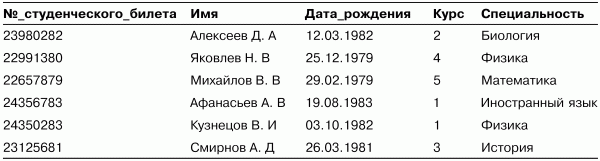

Рассмотрим смысл этих понятий на примере отношения (таблицы) СТУДЕНТЫ, содержащего информацию о студентах некоторого вуза (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Пример отношения СТУДЕНТЫ реляционной базы данных