- •Содержание

- •1. Использование системы Microwave Office для решения задач радиофизики 6

- •2. Использование программной среды hfss для решения задач радиофизики 55

- •3. Использование системы matlab для решения задач радиофизики 64

- •Введение Общие требования к выполнению лабораторных работ

- •Основные рекомендации по использованию инструктивно-методических материалов

- •1. Использование системы Microwave Office для решения задач радиофизики Основные сведения о системе Microwave Office

- •Элементы пользовательского интерфейса программной среды Microwave Office

- •Основы работы в Microwave Office

- •Лабораторная работа № 1.1 Анализ пассивных цепей на основе сосредоточенных элементов в среде Microwave Office Задания к работе

- •Пояснения к работе

- •9 Баллов

- •Пояснения к работе

- •12 Баллов

- •Пояснения к работе

- •17 Баллов

- •Пояснения к работе

- •14 Баллов

- •Пояснения к работе

- •20 Баллов

- •Лабораторная работа № 2.1 Проектирование волноводного делителя средствами hfss Задания к работе

- •Пояснения к работе

- •18 Баллов

- •Программные единицы matlab

- •Символы и знаки matlab

- •Основные операторы и команды matlab

- •Ввод-вывод данных matlab

- •Математические функции matlab

- •Операции с матрицами в matlab

- •Графические функции matlab

- •2D графики.

- •2D графики 3d данных.

- •3D графики.

- •Вспомогательные графические функции matlab

- •Функции обработки звука matlab

- •Вспомогательные команды и функции matlab

- •Символьная математика matlab

- •Работа в среде matlab

- •Лабораторная работа № 3.1 Расчет полей в прямоугольном резонаторе средствами matlab Задания к работе

- •Варианты заданий

- •Пояснения к работе

- •7 Баллов

- •Пояснения к работе

- •5 Баллов

- •Пояснения к работе

- •Максимальное число баллов за работу

- •Литература

14 Баллов

Лабораторная работа № 1.5

Проектирование микрополоскового диплексора в среде Microwave Office

Задания к работе

Выполнить все этапы проектирования микрополоскового диплексора (рис. 1.5.1) на подложке толщиной h = 2 мм с ε = 9.8 (tg δ = 0.0001), предназначенного для выделения из приемопередающего тракта одного частотного канала с полосой 1.85÷2.35 ГГц и второго частотного канала с полосой 2.5÷3.0 ГГц, при помощи среды Microwave Office. На входе диплексора должен стоять режекторный фильтр на базе квадратного кольцевого резонатора для подавления частотного воздействия на частоте 2.425 ГГц. Для соединения использовать полосковые линии шириной 2 мм.

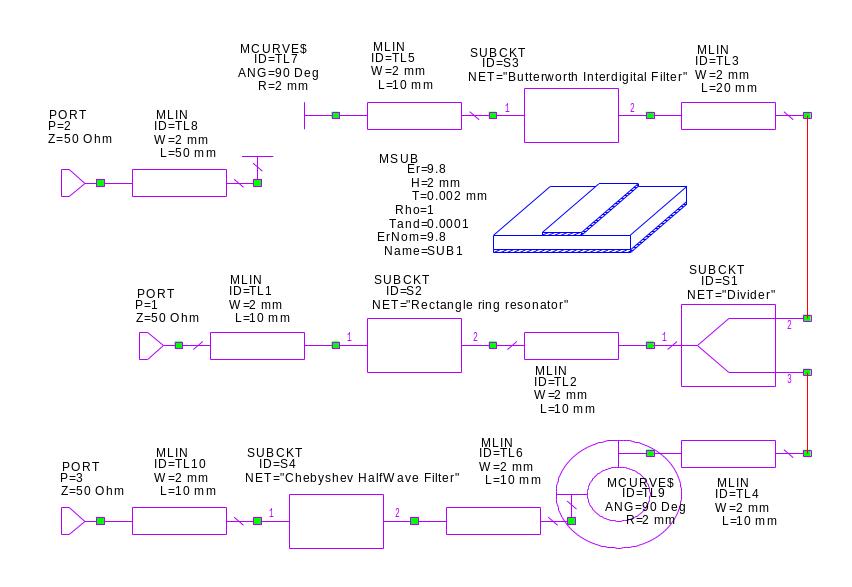

Рис. 1.5.1. Схема проектируемого микрополоскового диплексора

Фильтром первого канала должен быть полосно-пропускающий баттервортовский фильтр на встречно-гребенчатой структуре (interdigital filter). Фильтром второго канала должен быть полосно-пропускающий чебышевский фильтр на связанных полуволновых резонаторах (Half-Wave Parallel-Coupled-Line Resonators).

При помощи Visual System Simulator проанализировать прохождение через первый канал рассматриваемого диплексора QPSK-сигнала с несущей 2.1 ГГц со скоростью передачи данных 108 символ/с, рассматривая тракт до диплексора как канал с аддитивным белым гауссовским шумом (AWGN) с уровнем шума 0 дБВт. Получить вид временных сигналов, их спектров, определить степень искажения, вносимую трактом, вычислить BER.

Пояснения к работе

Проектирование микрополоскового диплексора следует провести методом последовательной компоновки. Каждый элемент, составляющий диплексор – квадратный кольцевой резонатор, равноплечевой микрополосковый делитель Уилкинсона (рис. 1.5.2), полосно-пропускающие баттервортовский фильтр на встречно-гребенчатой структуре и чебышевский фильтр на связанных полуволновых резонаторах – следует сначала спроектировать, подготовить и оптимизировать по отдельности, и лишь затем собирать все устройство из этих элементов и связывающих отрезков микрополосковой линии. Начать работу следует со стандартных действий создания проекта (например, Filtered diplexer), определения основных единиц (mm и GHz), задания частот анализа для проекта: рекомендуется выбрать начальную частоту 0.5 ГГц, конечную частоту 4 ГГц, шаг изменения 0.02 ГГц (как это сделать см. Основы работы в Microwave Office).

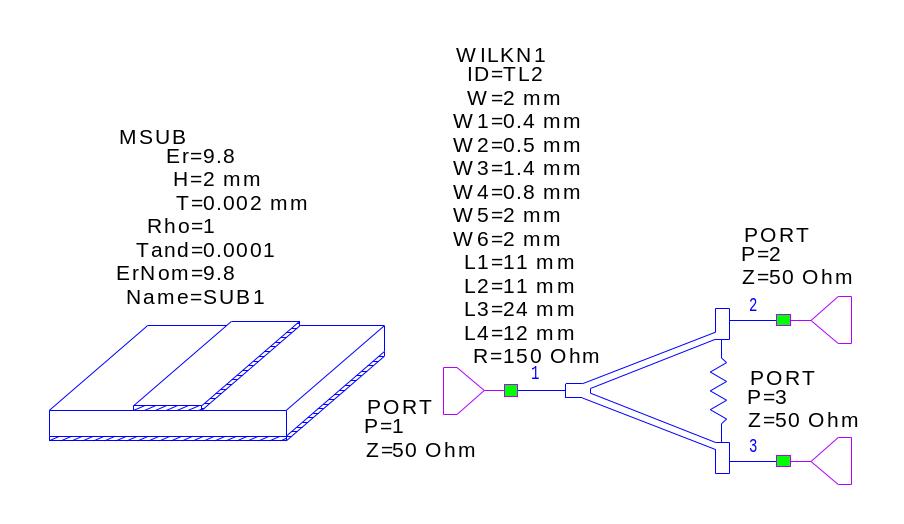

Рис. 1.5.2. Схема анализа делителя для диплексора

Основным элементом диплексора является делитель. Рекомендуется использовать равноплечевой микрополосковый делитель мощности Уилкинсона (кольцевой делитель с шунтирующим балластным резистором), который можно найти в библиотеке элементов Microstrip\PwrDivider под именем WILKN1. Для подготовки этого устройства рекомендуется создать схему Divider, вид которой представлен на рис. 1.5.2.

Использование

балластного резистора предполагает

согласование делителя на одной частоте,

однако характеристики диплексора

требуют согласование и оптимизации

работы делителя в рассматриваемой

полосе частот 0.5÷4 ГГц. Для реализации

широкополосного согласования делителя

необходимо использовать возможности

оптимизатора Microwave Office.

Чтобы сделать это, необходимо создать

графики Divider reflection

(содержащий зависимость

![]() )

и Divider transmission

(содержащий зависимости

)

и Divider transmission

(содержащий зависимости

![]() и

и

![]() ).

Затем параметрам W1–W4,

L1–L4 и R

элемента WILKN1

следует задать атрибут Opt

для изменения их при оптимизации

(начальные значения параметров можно

взять с рис. 1.5.2). Параметры W,

W5 и W6,

определяющие ширину микрополосковой

линии на входе и выходах устройства, не

должны оптимизироваться и им следует

задать значение 2 мм. Перед проведением

оптимизации необходимо сформировать

ее цели (Optimizer

Goals) –

).

Затем параметрам W1–W4,

L1–L4 и R

элемента WILKN1

следует задать атрибут Opt

для изменения их при оптимизации

(начальные значения параметров можно

взять с рис. 1.5.2). Параметры W,

W5 и W6,

определяющие ширину микрополосковой

линии на входе и выходах устройства, не

должны оптимизироваться и им следует

задать значение 2 мм. Перед проведением

оптимизации необходимо сформировать

ее цели (Optimizer

Goals) –

![]() и

и

![]() во

всей полосе частот, а для измерения

задать несколько целей: жесткое условие

во

всей полосе частот, а для измерения

задать несколько целей: жесткое условие

![]() для рабочей полосы частот 1.8÷3.1 ГГц,

менее жесткое

для рабочей полосы частот 1.8÷3.1 ГГц,

менее жесткое

![]() – для прилегающей полосы частот 1.35÷3.5

ГГц и более мягкое

– для прилегающей полосы частот 1.35÷3.5

ГГц и более мягкое

![]() – для всей анализируемой полосы частот

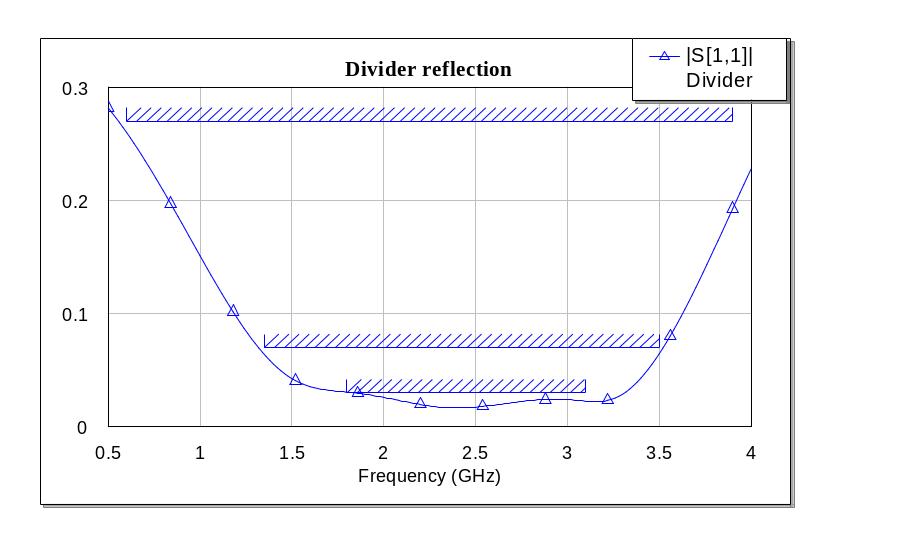

0.6÷3.9 ГГц. После оптимизации график

Divider reflection

может выглядеть, как на рис. 1.5.3.

– для всей анализируемой полосы частот

0.6÷3.9 ГГц. После оптимизации график

Divider reflection

может выглядеть, как на рис. 1.5.3.

Рис. 1.5.3. Примерный вид зависимости отражения от делителя после оптимизации

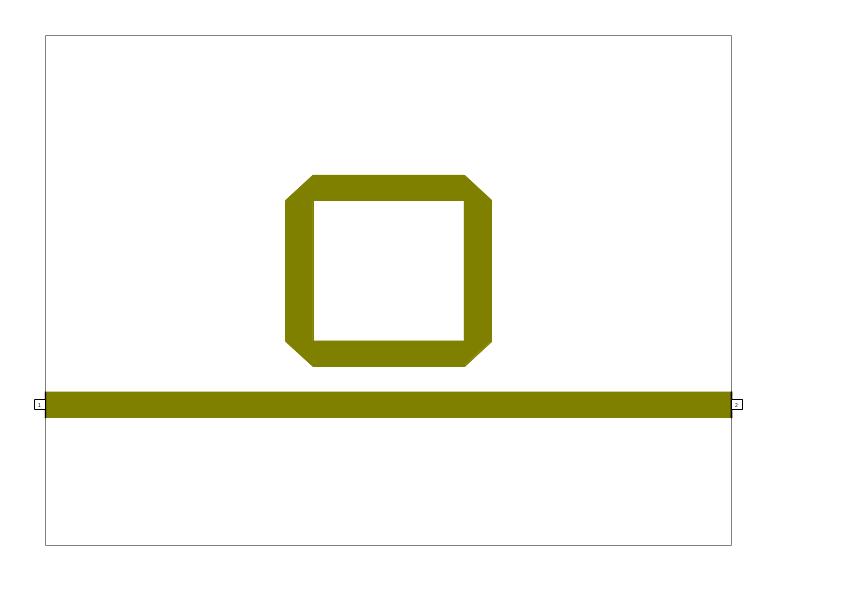

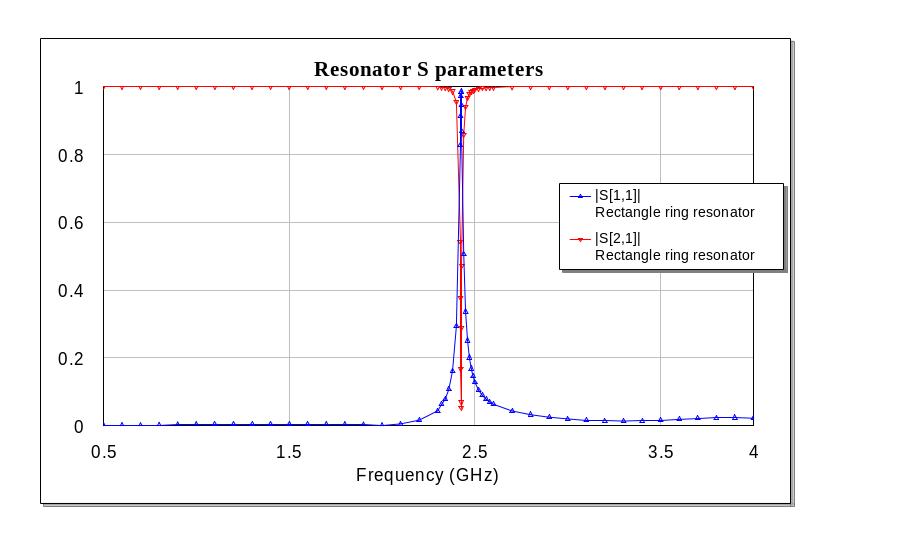

Затем следует приступать к проектированию квадратного кольцевого резонатора, настроенного на частоту 2.425 ГГц. Он должен быть реализован как отдельная электромагнитная структура Rectangle ring resonator, примерный вид которой представлен на рис. 1.5.4. Она должна иметь поперечные размеры 50×40 мм и состоять из двух слоев: верхний слой воздуха с толщиной 20 мм и нижний слой подложки с толщиной h = 2 мм и с ε = 9.8 (tg δ = 0.0001). Ширина подводящей микрополосковой линии и отрезков, из которых формируется резонатор, должна составлять 2 мм. Для формирования трапецеидальной формы необходимо двойным нажатием мышки войти в режим редактирования прямоугольной формы и сдвинуть мышкой угловой маркер. Величину зазора между подводящей линией и резонатором рекомендуется выбрать из диапазона значений 1÷3 мм (проанализировать, как влияет размер связи на характеристики резонатора). Размер стороны квадратного резонатора определяет его резонансную частоту и его необходимо подобрать. Указанный подбор рекомендуется производить в диапазоне значений 10÷20 мм, а успешность выбора контролировать по графику Resonator S parameters, отображающему характеристики и анализируемой структуры.

Рис. 1.5.4. Электромагнитная структура в виде квадратного кольцевого резонатора

Для ускорения анализа структуры Rectangle ring resonator рекомендуется задать для нее более ограниченный набор частот, чем он есть у проекта. Для этого следует открыть контекстное меню на имени структуры в дереве проекта и выбрать команду Options…. В появившемся диалоговом окне следует убрать галочку в переключателе Use project frequency и задать частоты в полосе 0.5÷4 ГГц, например, с шагом 0.1 ГГц. Чтобы резонансный пик не проскакивал между точками анализа, в диапазоне 2.3÷2.6 ГГц рекомендуется командой Add добавить дополнительные частоты с шагом 0.02 ГГц, а в диапазоне 2.42÷2.43 ГГц – с шагом 0.002 ГГц, и окончательно следует добавить частоту 2.425 ГГц. После подбора оптимальных значений резонатора его характеристики должны выглядеть, как на рис. 1.5.5.

Рис. 1.5.5. Желательный вид характеристик квадратного кольцевого резонатора

Теперь можно приступать к проектированию полосно-пропускающих фильтров, которые будут располагаться в выходных плечах диплексора. Для проектирования указанных фильтров рекомендуется использовать мастер Filter Synthesis Wizard, который входит в состав Microwave Office. Данный мастер представляет собой добавку (plug-in) к Microwave Office и реализован при помощи средств COM/API interface данного продукта. Он дает возможность синтезировать основные типы фильтров с минимальным участием проектировщика, позволяя ему специфицировать параметры фильтра (порядок фильтра, полосу частот, уровень пульсаций и т.п.), технику реализации фильтра (hairpin-line, interdigital, stub-loaded и т.п.), ограничивающие условия (импеданс резонаторов, тип связи и т.п.), тип направляющей структуры (полосковая, микрополосковая или щелевая линия и т.п.), а также определить схему и график для работы с фильтром, которые будут созданы автоматически мастером.

Для запуска мастера Filter Synthesis Wizard необходимо в окне просмотра проектов раскрыть ветвь Wizards и двойным щелчком мышки запустить Filter Synthesis Wizard (пошаговый мастер синтезирования фильтров). В начальном окне мастера следует нажать кнопку Далее и перейти на следующий шаг Transmission Response Shapes, в котором необходимо выбрать переключатель Bandpass (полосно-пропускающий фильтр) и опять нажать кнопку Далее. В следующем окне мастера Filter Approximation Selection необходимо выбрать тип аппроксимации отклика фильтра. Для фильтра первого канала необходимо выбрать Butterworth (Maximally Flat Magnitude), а для фильтра второго канала – Chebyshev (Equal Ripple Passband Magnitude).

Затем следует нажать кнопку Далее и перейти на следующий шаг Bandpass Parameter Specifications, который определяет полосу пропускания фильтра и в котором можно задать порядок фильтра, параметры полосы пропускания фильтра и пульсаций, эквивалентные импедансы входного генератора и выходной нагрузки. Для обоих фильтров рекомендуется выбрать порядок фильтра (Filter order), равный 5. Для фильтра первого канала необходимо выбрать нижнюю частоту полосы пропускания (Lower Edge of Passband), равную 1.85 ГГц, а для фильтра второго канала – 2.5 ГГц; верхнюю частоту полосы пропускания (Upper Edge of Passband) для фильтра первого канала необходимо выбрать, равной 2.35 ГГц, а для фильтра второго канала – 3.0 ГГц. Тип дополнительно специфицируемого параметра определяется в поле ввода Passband Parameter. Рекомендуется оставить имеющийся по умолчанию тип Ripple (dB), определяющий уровень пульсаций в полосе пропускания, а также его значение 0.5 дБ, задаваемое следующим полем ввода Passband Parameter Value. Также можно оставить без изменений два следующих поля Source Resistance и Load Resistance со значениями 50 Ом. После выполнения указанных спецификаций для перехода к следующему окну мастера следует нажать кнопку Далее.

Следующий шаг мастера Bandpass Microwave Filter Technologies определяет схемотехнически-технологический тип реализации фильтра. В соответствии с заданием для фильтра первого канала следует выбрать Interdigital Resonators (встречно-гребенчатая структура связанных резонаторов), а для фильтра второго канала –Parallel Coupled Half-Wave Resonators (параллельно-связанные полуволновые резонаторы). Следующий шаг мастера Bandpass Filter Constraints, который определяет ограничения для синтезируемого фильтра, в соответствии с условием задания можно пройти без изменений (для первого фильтра рекомендуется Minimum Resonator Spacing установить равным 0.05 мм и Minimum Resonator Width – равным 0.1 мм). На следующем шаге мастера Transmission Line Selection необходимо выбрать тип используемой планарной физической структуры резонаторов – Microstrip. Следующий предпоследний шаг мастера Microstrip Substrate Parameter Specifications задает параметры подложки и на нем надо сделать следующий выбор: диэлектрическая проницаемость Er = 9.8; тангенс потерь Tand = 0.0001; толщина подложки H = 2 мм. На последнем шаге мастера Schematic Specification необходимо выбрать название для схемы с синтезированным фильтром (рекомендуется для первого выбрать название Butterworth Interdigital Filter, для второго – Chebyshev HalfWave Filter), название сохраняемого шаблона синтеза фильтра Design Name (для первого можно выбрать ButterworthDesign, для второго – ChebyshevDesign) и название графика с характеристиками синтезированного фильтра (рекомендуется для первого выбрать название Butterworth Interdigital Filter Response, для второго – Chebyshev HalfWave Filter Response); в пункте Include Optimization Goals рекомендуется убрать галочку.

По окончанию работы

мастера будет создана схема с

синтезированным фильтром и рассчитаны

его характеристики. Однако, как показывает

опыт использования этого мастера,

полученные характеристики фильтра

могут немного отличаться от заданных.

Для преодоления этой проблемы необходимо

выполнить дополнительную оптимизацию

характеристик фильтра с тем, чтобы выйти

на заданные характеристики. Для

оптимизации первого фильтра рекомендуется

задать условия (Optimizer

Goals):

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

Для второго фильтра рекомендуется

задать следующие условия (Optimizer

Goals):

.

Для второго фильтра рекомендуется

задать следующие условия (Optimizer

Goals):

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

Перед тем как задавать условия оптимизации

необходимо убрать свойство dB

из измерений, сформированных мастером,

а в опциях созданных схемах фильтров

на вкладке Frequencies

выбрать Use project

defaults. Для успешной

оптимизации необходимо отменить свойство

Constrain для параметров,

по которым проводиться оптимизация (на

схеме они выделены синим цветом). Для

этого в контекстном меню для этих

параметров надо выбрать команду

Properties… и

в соответствующем диалоговом окне

убрать галочку в переключателе Constrain.

.

Перед тем как задавать условия оптимизации

необходимо убрать свойство dB

из измерений, сформированных мастером,

а в опциях созданных схемах фильтров

на вкладке Frequencies

выбрать Use project

defaults. Для успешной

оптимизации необходимо отменить свойство

Constrain для параметров,

по которым проводиться оптимизация (на

схеме они выделены синим цветом). Для

этого в контекстном меню для этих

параметров надо выбрать команду

Properties… и

в соответствующем диалоговом окне

убрать галочку в переключателе Constrain.

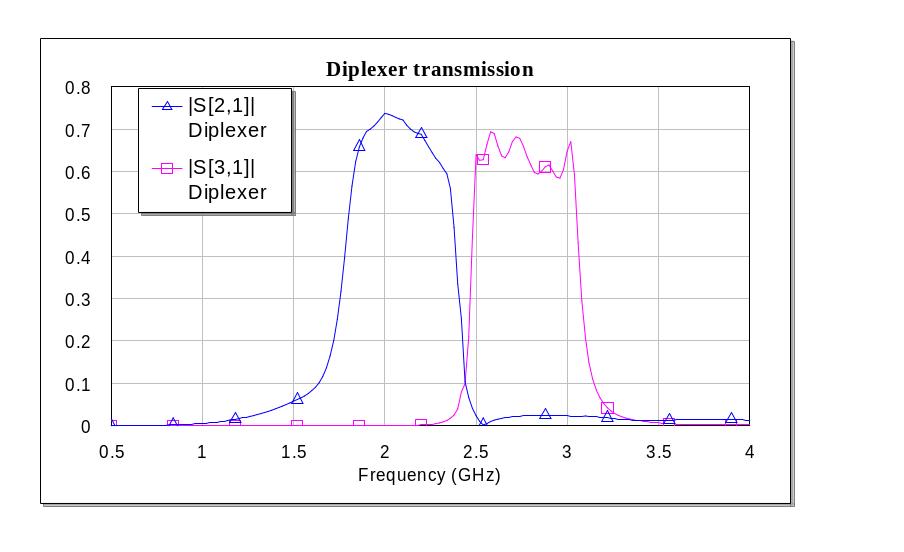

По завершению оптимизации фильтров можно переходить к компоновке общей схемы диплексора Diplexer, объединяя созданные структуры и схемы отдельных составляющих в общую схему в соответствии с рис. 1.5.1. Параметры соединяющих отрезков линий следует взять с рис. 1.5.1. Необходимость использования поворотов микрополосковой линии и выбор длины связывающих участков станет очевидным при использовании к полученной схеме средства View Layout. Для анализа характеристик полученного устройства необходимо построить графики зависимостей его коэффициентов отражения и передачи.

Рис. 1.5.6. Желательный вид коэффициентов передачи на выходы диплексора

Желательный вид коэффициентов передачи в оба выходных плеча изображен на рис. 1.5.6. Если полученные характеристики не удовлетворяют поставленным требованиям, то необходимо провести дополнительную оптимизацию всего устройства.

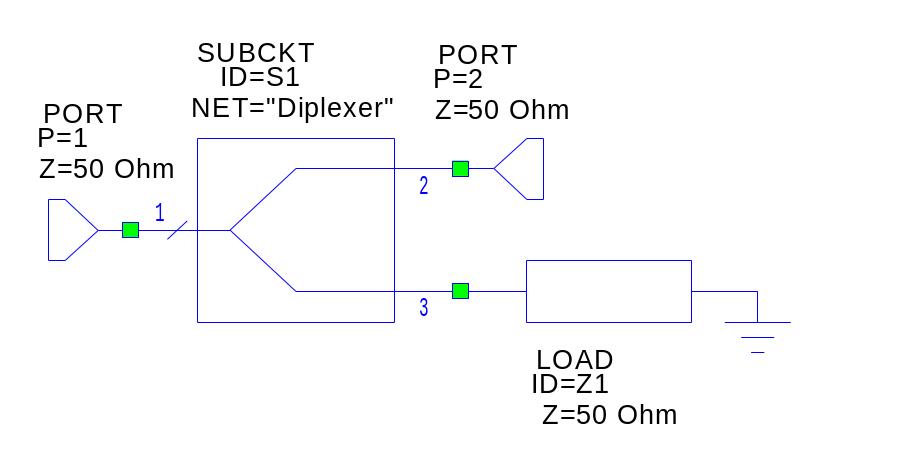

На последнем этапе работы следует при помощи Visual System Simulator (VSS), входящего в состав Microwave Office, проанализировать прохождение через первый канал диплексора QPSK-сигнала с несущей 2.1 ГГц со скоростью передачи данных 108 символ/с. Для этого сначала надо подготовить схему четырехполюсника, моделирующего тракт первого канала диплексора. Новую схему можно назвать Diplexer channel 1 и для ее реализации необходимо использовать схему диплексора Diplexer, разместив на входе диплексора входной порт, на первом выходе диплексора (плечо 2) – выходной порт, а на втором выходе диплексора (плечо 3) следует расположить согласованную нагрузку (см. рис. 1.5.7), которую можно найти в библиотеке элементов Lumped Element\Resistor под именем LOAD.

Рис. 1.5.7. Схема первого канала диплексора

Для проведения системного анализа средствами VSS необходимо создать схему системы (системную диаграмму, system diagram), содержащую анализируемые объекты и связи между ними. Для этого необходимо использовать последовательность команд Project > Add System Diagram > New System Diagram или выбрать команду New System Diagram в контекстном меню для ветви System Diagrams в окне просмотра проекта. Созданную схему системы можно назвать QPSK in channel 1.

Перед работой со схемой системы следует определить параметры системного симулятора. Для этого в контекстном меню на ветви System Diagrams в окне просмотра проекта следует выбрать команду Options…, которая запустить диалоговое окно. Для задания параметров симуляции в нем следует перейти на вкладку Simulator. Здесь следует задать продолжительность симуляции Simulation stop time, равную 50000 нс; задать скорость передачи данных Data rate, равной 0.1 ГГц (108 символ/с); задать параметр Oversampling, равным 50, что определить частоту дискретизации Sampling frequency, равной 5 ГГц.

Для создания системной диаграммы (схемы системы) используются те же принципы, что и для создания обычной схемы. Нужные для анализа блоки находятся в библиотеке System Blocks на вкладке Elements, откуда они перетягиваются и размещаются в нужном месте создаваемой схемы системы. Как один из таких блоков, в схеме системы может быть размещена схема устройства, для которого необходимо провести системный анализ. Visual System Simulator имеет богатые средства для его проведения, включая необходимые типы источников цифровых сигналов, модуляторы/демодуляторы и передатчики/приемники всевозможных типов, модели различных каналов, блоки для реализации арифметических и логических операций над сигналом, средства для снятия необходимых характеристик системы, в том числе BER (частоты появления ошибочных битов) и SER (частоты появления ошибочных символов).

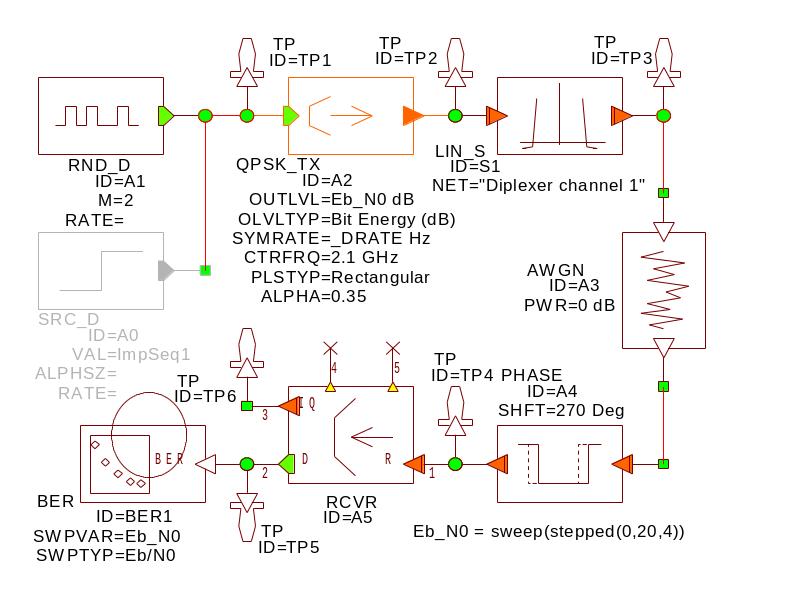

Схема системы для проведения заданного анализа должна содержать источник цифрового сигнала, формирователь QPSK-сигнала, блок со схемой первого канала диплексора Diplexer channel 1, блок для моделирования аддитивного белого гауссовского шума, компенсатор сдвига фазы диплексором, приемник QPSK-сигнала, блок для вычисления BER и точки тестирования для снятия контрольных и анализируемых характеристик. Примерный вид схемы системы, необходимый для проведения указанного анализа, представлен на рис. 1.5.8.

Рис. 1.5.8. Схема системы для анализа прохождения QPSK-сигнала через диплексор

В качестве источника цифрового сигнала при снятии статистических характеристик работы системы следует использовать источник случайной последовательности цифровых символов RND_D, который можно найти в библиотеке System Blocks\Sources\Random. На первых этапах работы с моделью системы, когда требуется проконтролировать прохождение через блоки системы предопределенных сигналов известной формы, возможно использование источника повторяющихся последовательностей цифровых значений SRC_D, который также изображен на схеме на рис. 1.5.8, включенным параллельно блоку RND_D. Для переключения между блоками необходимо использовать команду Toggle Enable, меняющую состояние блока с активного на неактивное (и обратно): на рис. 1.5.8 блок SRC_D изображен как неактивный. Для блока RND_D необходимо задать его параметр M (Alphabet size) как 2, определяющий двухпозиционность исходного цифрового сигнала. Для контроля формы этого цифрового сигнала можно создать график Digital signals. Для связи графика с цифровым сигналом необходимо на выходе блока RND_D вставить точку тестирования TP1 (test point), используя для этого команду Add Test Point, и при связывании графика (при помощи команды Add Measurement…) с отображаемой характеристикой следует выбрать Meas. Type = System; Measurement = WVFM (временная зависимость сигнала); Block Diagram = QPSK in channel 1; Test Point = TP.TP1; Time Span = 100 Symbols.

Исходный цифровой сигнал (обозначается зеленым цветом) должен быть подан на вход формирователя (модулятора) QPSK-сигнала QPSK_TX, который можно найти в библиотеке System Blocks\Modulation\QPSK. Для этого блока должны быть заданы его основные параметры: уровень выходного сигнала OUTLVL = Eb_N0 дБ; интерпретация значения выходного уровня OLVLTYP = Bit Energy; частота несущей CTRFRQ = 2.1 ГГц; форма импульса на выходе задающего фильтра PLSTYP = Rectangular. Для задания уровня выходного сигнала использована переменная Eb_N0, значение которой может быть использовано и другими блоками системы. Чтобы ввести переменную в схему, необходимо воспользоваться командой Add Equation, разместив курсор в нужном месте схемы, а затем в появившемся поле ввода ввести выражение присваивания значения переменной: Eb_N0 = 0. На рис. 1.5.8 использовано выражение Eb_N0 = sweep(stepped(0,20,4)), нужное на конечном этапе анализа системы при определении зависимости BER от отношения сигнал/шум и формирующее переменную Eb_N0 как вектор изменяющихся значений от 0 до 20 с шагом 4. Поэтому, если не предполагается использование блока BER для определения BER, переменной Eb_N0 следует задать скалярное значение, например, Eb_N0 = 0. Сигнал с выхода блока QPSK_TX является комплексным (что отображается оранжевым цветом), поскольку модулируются обе квадратурные компоненты сигнала. На выходе блока QPSK_TX можно разместить точку наблюдения TP2 для контроля за формой QPSK-сигнала, для отображения которой можно создать отдельный график QPSK signal (связывание графика с измерением полностью аналогично рассмотренному выше). Точку TP2 можно также использовать для определения формы спектра входного QPSK-сигнала. Для этого необходимо создать график Spectrum of QPSK signal, который следует связать с измерением следующим образом: Meas. Type = System\Spectrum; Measurement = V_SPEC (спектр напряжения); Block Diagram = QPSK in channel 1; Test Point = TP.TP2; RBW/#Bins = 1000, VBW/#Avg. = 1; в группе переключателей Complex Modifier следует выбрать Mag.

Затем сформированный QPSK-сигнал можно подать на блок, моделирующий первый канал диплексора. Для вставки этого блока необходимо обратиться к библиотеке System Blocks\Subcircuits\LIN_S, в которой следует выбрать модель схемы Diplexer channel 1. Далее следует расположить блок AWGN (его можно найти в библиотеке System Blocks\Channels), моделирующий внесение в передаваемый сигнал аддитивного белого гауссовского шума. Для него следует определить уровень шума PWR, равным 0 дБВт. Затем следует расположить блок PHASE (его можно найти в библиотеке System Blocks\Signal Processing) для компенсации фазового сдвига, вносимого трактом диплексора. Компенсирующий фазовый сдвиг SHFT следует задать равным 270º. На выходе этого блока можно расположить точку наблюдения TP4 для контроля за QPSK-сигналом на выходе высокочастотного тракта системы. Вид формы временного сигнала, проходящего через эту точку наблюдения, можно разместить на графике QPSK signal для сравнения его с входным QPSK-сигналом, а вид его спектра на графике Spectrum of QPSK signal для сравнения спектров. Сравнение спектров QPSK-сигнала на входе и на выходе должно демонстрировать обрезание трактом составляющих выходного спектра, не попадающих в рабочую полосу анализируемого устройства.

Для обратного преобразования QPSK-сигнала в выходной цифровой сигнал в схему системы следует добавить обобщенный приемник I/Q модуляции RCVR, который можно найти в библиотеке System Blocks\Modulation\General Receivers. На цифровом выходе этого приемника (выход D) следует расположить точку наблюдения TP5, а на выходе IQ следует расположить точку наблюдения TP6. Вид формы временного сигнала в точке наблюдения TP5 следует поместить на графике Digital signals для сравнения выходного цифрового сигнала с входным. Для анализа искажений QPSK-сигнала, вносимых трактом, следует создать график IQ diagram в виде звездной диаграммы (Graph Type = Constellation), который следует связать с измерением следующим образом: Meas. Type = System; Measurement = IQ (System I/Q – отображение на комплексной плоскости значений принятого сигнала); Block Diagram = QPSK in channel 1; Test Point = TP.TP6; Time Span = 100 Symbols. В случае малых искажений принятые значения для QPSK-сигнала будут группироваться в четырех точках (созвездиях) одинаково удаленных от центра и удаленных друг от друга по углу на 90º.

Для анализа влияния диплексора с точки зрения увеличения ожидаемого значения BER (bit error rate – частота появления ошибочных битов) из-за искажений, вносимых устройством, в системную диаграмму следует вставить блок BER, который можно найти в библиотеке System Blocks\Meters\BER. Вставленному блоку следует задать значения его параметров: SWPVAR = Eb_N0; SWPTYP = Eb/N0 (дополнительные параметры должны иметь значения: MNERR = 25; TBLKSZ = 1e4; MXTRL = 500). Чтобы проанализировать, как изменяется BER при изменении уровня полезного сигнала при фиксированном уровне шума, необходимо изменить выражение, задающее уровень полезного сигнала: Eb_N0 = sweep(stepped(0,20,4)). Такое задание Eb_N0 означает, что симуляция работы системы будет проводиться многократно для каждого изменяемого значения Eb_N0, и для каждой такой симуляции будет определяться BER.

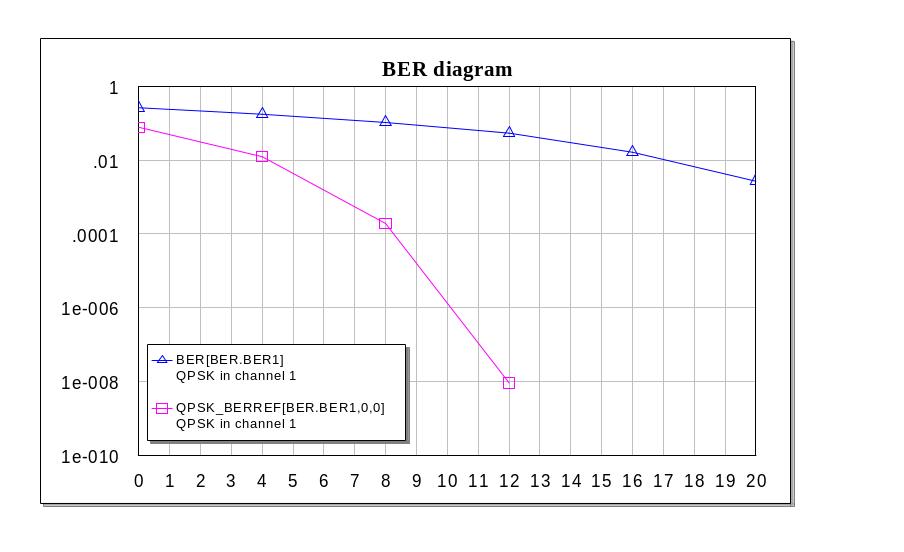

Для отображения получаемой зависимости BER от уровня полезного сигнала следует создать график BER diagram, который должен быть связан с измерением следующим образом: Meas. Type = System BER; Measurement = BER; Block Diagram = QPSK in channel 1; BER/SER Meter = BER.BER1. Для сравнения получаемого BER с идеальным случаем прохождения сигнала по тракту, не вносящему искажений, на данный график следует добавить еще одно измерение с параметрами: Meas. Type = System BER; Measurement = QPSK_BERREF; Block Diagram = QPSK in channel 1; Error Meter = BER.BER1; Modulation Type = Coherent QPSK; Statistic Type = Auto. Полученный в результате проделанной работы график для BER должен иметь вид, подобный тому, который представлен на рис. 1.5.9.

Рис. 1.5.9. Примерный вид зависимости BER от уровня полезного сигнала

Максимальное число баллов за работу