- •Содержание

- •7.1.Переменный ток

- •1. Электростатика. Электрическое поле в вакууме

- •1.1. Электрические заряды и их взаимодействие

- •1.2. Электризация тел

- •1.3. Закон Кулона. Системы единиц

- •1.4. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле

- •1.5. Напряженность электрического поля

- •1.6. Электрическое поле диполя

- •1.7. Теорема Гаусса

- •1.8. Потенциал электрического поля

- •1.9. Эквипотенциальные поверхности

- •1.10. Связь между напряженностью и разностью потенциалов

- •2. Электрическое поле в веществе

- •2.1. Проводники в электростатическом поле

- •2.2. Проводники во внешнем электрическом поле

- •2.3. Емкость проводников

- •2.4. Конденсаторы. Емкость конденсаторов

- •2.5. Соединение конденсаторов

- •2.6. Энергия плоского конденсатора

- •2.7. Диэлектрики в электростатическом поле

- •2.8. Молекулярная картина поляризации диэлектриков

- •2.9. Влияние поляризации на электрическое поле

- •3. Постоянный электрический ток

- •3.1. Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока

- •3.2. Электродвижущая сила

- •3.3. Закон Ома

- •3.4. Правила Кирхгофа

- •3.5 Последовательное и параллельное соединение проводников

- •3.6 Последовательное и параллельное соединение источников тока

- •3.7. Закон Джоуля–Ленца

- •4. Магнитное поле в вакууме

- •4.1. Магнитное поле

- •4.2. Закон Био–Савара

- •4.3. Теорема о циркуляции

- •4.4. Сила Ампера

- •4.5. Сила Лоренца

- •4.6. Контур с током в магнитном поле

- •4.7. Теорема Гаусса для магнитных полей

- •4.8. Механическая работа в магнитном поле

- •5. Магнитное поле в веществе

- •5.1. Магнитная проницаемость

- •5.2. Виды магнетиков

- •6. Электромагнитная индукция

- •6.1. Явление электромагнитной индукции

- •6.2. Универсальный закон электромагнитной индукции

- •6.3 Явление самоиндукции

- •6.4. Энергия магнитного поля

- •6.5. Взаимная индукция

- •6.6. Примеры на применение явления электромагнитной индукции

- •7. Переменный ток

- •7.1. Переменный ток

- •7.2. Квазистационарные токи

- •7.3. Сопротивление в цепи переменного тока

- •7.4. Индуктивность в цепи переменного тока

- •7.5. Цепь с емкостью

- •7.6. Цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, индуктивность и емкость

- •7.7. Работа и мощность переменного тока

- •7.8. Эффективные значения тока и напряжения

- •7.9. Резонансы в цепи переменного тока

5. Магнитное поле в веществе

5.1. Магнитная проницаемость

До сих пор рассматривалось магнитное

поле, которое создавалось проводниками

с током или движущимися электрическими

зарядами, находящимися в вакууме. Если

же магнитное поле создается не в вакууме,

а в какой-то другой среде, то магнитное

поле изменяется. Это объясняется тем,

что различные вещества, помещенные в

магнитное поле, намагничиваются и сами

становятся источниками магнитного

поля. Вещества, способные намагничиваться

в магнитном поле, называются магнетиками.

Намагниченное вещество создает магнитное

поле с индукцией

![]() ,

которое накладывается на магнитное

поле с индукцией

,

которое накладывается на магнитное

поле с индукцией

![]() ,

обусловленное токами. Оба поля в сумме

дают результирующее поле, магнитная

индукция которого равна

,

обусловленное токами. Оба поля в сумме

дают результирующее поле, магнитная

индукция которого равна

![]() .

.

Для объяснения намагничивания тел Ампер предположил, что в молекулах вещества циркулируют круговые токи. Каждый такой ток обладает магнитным моментом и создает в окружающем пространстве магнитное поле. В отсутствие внешнего магнитного поля молекулярные токи ориентированы хаотически, поэтому суммарный магнитный момент вещества равен нулю. В магнитном поле молекулярные токи ведут себя подобно рамке с током, то есть ориентируются так, чтобы магнитные моменты были преимущественно ориентированы вдоль магнитного поля, вследствие чего магнетик намагничивается. Природа молекулярных токов стала понятной только в начале ХХ в., когда Резерфордом было установлено, что атомы всех веществ состоят из положительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряженных электронов. В 1913 г. Нильс Бор развил теорию, согласно которой электроны в атомах движутся по круговым орбитам. Это движение можно рассматривать как круговой ток, обладающий магнитным моментом, называемым орбитальным магнитным моментом электрона. Позднее было показано, что теория Бора имеет ограниченную применимость и во многих отношениях совершенно неверна. Тем не менее, согласно современным представлениям, электроны в атомах обладают орбитальным магнитным моментом. Кроме того, электрон имеет собственный магнитный момент, называемый спиновым магнитным моментом. Магнитный момент многоэлектронного атома будет векторной суммой орбитальных и спиновых моментов всех его электронов.

Именно взаимодействием магнитных

моментов атомов с внешним магнитным

полем и обусловлено намагничивание

веществ и, следовательно, изменение

магнитного поля в веществе. Для описания

этого поля вводят величину m, которая

называется относительной магнитной

проницаемостью или просто магнитной

проницаемостью вещества. Магнитная

проницаемость

![]() показывает,

во сколько раз значение магнитной

индукции в веществе отличается от ее

значения в вакууме при тех же значениях

токов, создающих магнитное поле. Магнитная

проницаемость зависит от рода вещества

и от его состояния, например, от

температуры.

показывает,

во сколько раз значение магнитной

индукции в веществе отличается от ее

значения в вакууме при тех же значениях

токов, создающих магнитное поле. Магнитная

проницаемость зависит от рода вещества

и от его состояния, например, от

температуры.

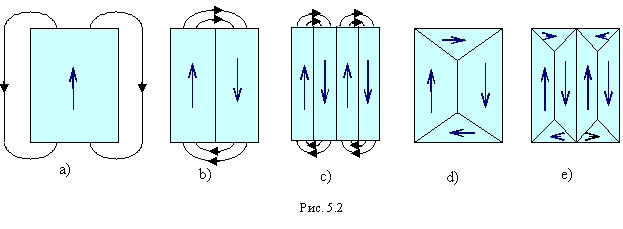

5.2. Виды магнетиков

Магнитные свойства различных веществ весьма разнообразны. Все магнетики принято делить на три класса:

1) парамагнетики – вещества, которые слабо намагничиваются в магнитном поле, причем результирующее поле в парамагнетиках сильнее, чем в вакууме, магнитная проницаемость парамагнетиков m > 1; Такими свойствами обладают алюминий, платина, кислород и др.;

2) диамагнетики – вещества, которые слабо намагничиваются против поля, то есть поле в диамагнетиках слабее, чем в вакууме, магнитная проницаемость m < 1. К диамагнетикам относятся медь, серебро, висмут и др.;

3) ферромагнетики –

вещества, способные сильно намагничиваться

в магнитном поле,

![]() .

Это железо, кобальт, никель и некоторые

сплавы.

.

Это железо, кобальт, никель и некоторые

сплавы.

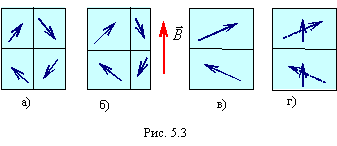

Диамагнетики. Влияние магнитного

поля на движение электронов в атомах

вещества упрощенно состоит в следующем.

В магнитном поле на движущийся электрон

помимо силы Кулона

![]() ,

действующей со стороны ядра, действует

еще сила Лоренца

,

действующей со стороны ядра, действует

еще сила Лоренца

![]() .

Если плоскость орбиты электрона

перпендикулярна вектору индукции

магнитного поля

.

Если плоскость орбиты электрона

перпендикулярна вектору индукции

магнитного поля

![]() ,

то это приводит только к изменению

угловой скорости его вращения по орбите

и, следовательно, к появлению дополнительного

магнитного момента

,

то это приводит только к изменению

угловой скорости его вращения по орбите

и, следовательно, к появлению дополнительного

магнитного момента

![]() ,

направление которого противоположно

вектору индукции

(рис. 5.1а).

Если же орбита электрона расположена

произвольным образом относительно

вектора

,

так что орбитальный магнитный момент

электрона составляет с вектором

угол

a, то влияние поля оказывается более

сложным. В этом случае вся орбита приходит

в такое движение, при котором угол a

сохраняется неизменным, а вектор

,

направление которого противоположно

вектору индукции

(рис. 5.1а).

Если же орбита электрона расположена

произвольным образом относительно

вектора

,

так что орбитальный магнитный момент

электрона составляет с вектором

угол

a, то влияние поля оказывается более

сложным. В этом случае вся орбита приходит

в такое движение, при котором угол a

сохраняется неизменным, а вектор

![]() вращается

вокруг вектора

с

определенной угловой скоростью. Такое

движение в механике называется прецессией

(рис. 5.1б). Изменение угловой скорости

вращения электрона или, в общем случае,

вращается

вокруг вектора

с

определенной угловой скоростью. Такое

движение в механике называется прецессией

(рис. 5.1б). Изменение угловой скорости

вращения электрона или, в общем случае,

появление прецессии эквивалентно

дополнительному орбитальному току

![]() ,

которому соответствует индуцированный

орбитальный момент электрона

.

Этот вектор противоположен по направлению

вектору индукции магнитного поля

.

Если в атоме имеется несколько электронов,

то общий индуцированный орбитальный

момент атома равен векторной сумме

индуцированных орбитальных магнитных

моментов всех электронов:

,

которому соответствует индуцированный

орбитальный момент электрона

.

Этот вектор противоположен по направлению

вектору индукции магнитного поля

.

Если в атоме имеется несколько электронов,

то общий индуцированный орбитальный

момент атома равен векторной сумме

индуцированных орбитальных магнитных

моментов всех электронов:

![]() .

.

С помощью этого результата, применимого

к атому любого вещества, помещенного в

магнитное поле, может быть объяснено

явление диамагнетизма. Магнитный момент

многоэлектронного атома зависит от

количества электронов и взаимной

ориентации их магнитных моментов. У

диамагнетиков магнитные моменты атомов

при отсутствии магнитного поля

![]() равны

нулю. При внесении диамагнитного вещества

в магнитное поле в каждом его атоме

индуцируется магнитный момент,

направленный противоположно вектору

индукции внешнего магнитного поля.

Магнитные свойства диамагнетиков

обусловлены только индуцированными

магнитными моментами. Именно поэтому

диамагнетики намагничиваются против

поля.

равны

нулю. При внесении диамагнитного вещества

в магнитное поле в каждом его атоме

индуцируется магнитный момент,

направленный противоположно вектору

индукции внешнего магнитного поля.

Магнитные свойства диамагнетиков

обусловлены только индуцированными

магнитными моментами. Именно поэтому

диамагнетики намагничиваются против

поля.

Парамагнетики. К парамагнетикам относятся вещества, атомы которых имеют результирующий магнитный момент, отличный от нуля в отсутствие внешнего магнитного поля. Внешнее магнитное поле стремится установить магнитные моменты атомов вдоль вектора , а тепловое движение стремится разбросать их равномерно по всем направлениям. В результате устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов вдоль поля, тем большая, чем больше индукция магнитного поля и чем меньше температура Т. Поэтому намагничивание парамагнетиков зависит от температуры.

В результате прецессии электронных орбит в парамагнетиках также индуцируется магнитный момент , направленный против вектора магнитной индукции внешнего поля. Диамагнетизм имеет место во всех веществах. Однако решающую роль в намагничивании парамагнетика играют столкновения атомов, происходящие в результате теплового движения. Причем толчки в направлении прецессионного вращения увеличивают угол между векторами и , а в направлении против прецессионного вращения уменьшают его. Толчки первого типа размагничивают, а второго – намагничивают парамагнетик. Эффект намагничивания будет преобладать над эффектом размагничивания, так как толчки против прецессионного вращения в среднем сильнее толчков противоположного направления (подобно тому, как сила сопротивления, испытываемая человеком, будет больше, когда он бежит против ветра, а не по ветру). Возникающий при этом суммарный магнитный момент парамагнетика, направленный по полю, бывает значительно больше, чем суммарный, индуцированный в результате прецессии магнитный момент, направленный против поля. Поэтому результирующий магнитный момент оказывается положительным и направленным вдоль вектора индукции магнитного поля .

Ферромагнетики. Ферромагнетики

получили свое название благодаря

наиболее распространенному представителю

этого класса – железу. Ферромагнетики

являются сильномагнитными веществами,

магнитная проницаемость

![]() для

ферромагнитных металлов и их сплавов

зависит от индукции внешнего магнитного

поля и может достигать очень больших

значений – от 5 000 (для Fe) и до 800 000

(для супермаллоя). Такие материалы при

сравнительно слабых полях могут сильно

намагничиваться.

для

ферромагнитных металлов и их сплавов

зависит от индукции внешнего магнитного

поля и может достигать очень больших

значений – от 5 000 (для Fe) и до 800 000

(для супермаллоя). Такие материалы при

сравнительно слабых полях могут сильно

намагничиваться.

Ферромагнетики теряют свои магнитные свойства при температурах выше температуры, называемой точкой Кюри (770 °С для Fe, 358 °С для Ni, 1120 °С для Co), и ведут себя как парамагнетики. Парамагнитные вещества характеризуются тем, что намагничиваются во внешнем магнитном поле; если же это поле выключить, парамагнетики возвращаются в ненамагниченное состояние. Намагниченность в ферромагнетиках сохраняется и после выключения внешнего поля, их намагничивание в огромное число раз превышает намагничивание парамагнетиков. Особенностью ферромагнитных веществ является не только большое значение m, но и ряд других свойств. Если ферромагнетик был намагничен, то при размагничивании (уменьшении ) обнаруживается, что при = 0 ферромагнетик остается намагниченным, то есть обладает остаточным намагничиванием. Возможность иметь в ферромагнитных веществах остаточное намагничивание позволяет осуществить постоянные магниты, то есть такие тела, которые остаются намагниченными в отсутствие каких-либо внешних источников магнитного поля. Экспериментально было доказано, что ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов (а не орбитальные, как у диа- и парамагнетиков).

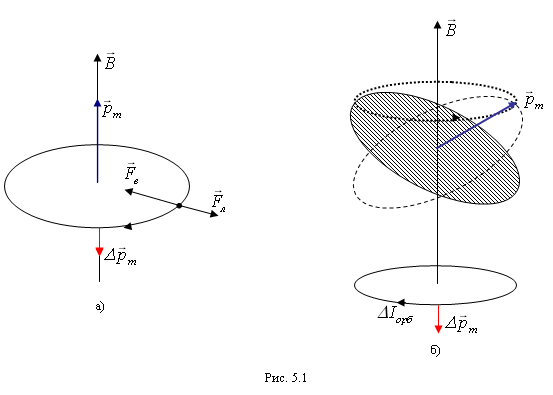

При определенных условиях в кристаллах могут возникать силы, которые называются обменными. Их объяснение дается квантовой механикой. Эти силы заставляют собственные магнитные моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате возникают области спонтанного (самопроизвольного, то есть возникающего в отсутствие внешнего поля) намагничивания. Эти области называются доменами. Теоретическое объяснение существования доменной структуры было дано Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем. Причина разбиения ферромагнетика на домены заключается в том, что этот процесс энергетически выгоден. При параллельной ориентации магнитных моментов электронов всего образца, то есть когда ферромагнитный образец состоит из одного домена, он создает в окружающем пространстве магнитное поле, обладающее энергией.

При распаде ферромагнетика на домены и возникновении доменов различной ориентации внешнее магнитное поле уменьшается, что и видно из рис. 5.2. Уменьшается и соответствующая ему энергия. Таким образом, дробление ферромагнетика на домены приводит к уменьшению магнитной энергии. Очевидно, дробление прекращается, когда полная энергия достигает минимального значения.

Доменную структуру ферромагнетиков можно наблюдать экспериментально, например, методом порошковых фигур. В этом методе поверхность ферромагнетика покрывается тонким слоем жидкости, в которой взвешены мельчайшие частицы ферромагнитного вещества (например, Fe2O3). Частицы оседают в местах наибольшей неоднородности магнитного поля, то есть на границах между доменами. Получившиеся при этом «порошковые фигуры» хорошо видны в микроскоп небольшого увеличения.

|

Рост доменов и их поворот можно эффектным способом обнаружить на опыте. На железный стержень намотайте катушку в несколько тысяч витков из тонкой проволоки. Подсоедините катушку к усилителю низкой частоты, на выход которого подсоединен громкоговоритель. К железному стержню медленно приближайте или удаляйте магнит. При этом стержень будет намагничиваться и перемагничиваться. Перемагничивание осуществляется резким поворотом или опрокидыванием вектора магнитного момента всего домена. Такие скачкообразные опрокидывания магнитного момента домена называются скачками Баркгаузена. При каждом опрокидывании момента скачкообразно меняется магнитный поток через катушку, в ней возбуждается индукционный ток, и громкоговоритель издает звуки, похожие на радиопомехи.

Следует заметить, что кроме рассмотренных типов магнетиков существуют еще антиферромагнетики и ферриты, для которых характерны более сложные закономерности магнитной структуры.

Магнитные материалы широко применяются в науке и технике, начиная от всем известных радио- и электротехнических устройств до современной микроэлектроники и вычислительной техники.