- •Содержание

- •7.1.Переменный ток

- •1. Электростатика. Электрическое поле в вакууме

- •1.1. Электрические заряды и их взаимодействие

- •1.2. Электризация тел

- •1.3. Закон Кулона. Системы единиц

- •1.4. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле

- •1.5. Напряженность электрического поля

- •1.6. Электрическое поле диполя

- •1.7. Теорема Гаусса

- •1.8. Потенциал электрического поля

- •1.9. Эквипотенциальные поверхности

- •1.10. Связь между напряженностью и разностью потенциалов

- •2. Электрическое поле в веществе

- •2.1. Проводники в электростатическом поле

- •2.2. Проводники во внешнем электрическом поле

- •2.3. Емкость проводников

- •2.4. Конденсаторы. Емкость конденсаторов

- •2.5. Соединение конденсаторов

- •2.6. Энергия плоского конденсатора

- •2.7. Диэлектрики в электростатическом поле

- •2.8. Молекулярная картина поляризации диэлектриков

- •2.9. Влияние поляризации на электрическое поле

- •3. Постоянный электрический ток

- •3.1. Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока

- •3.2. Электродвижущая сила

- •3.3. Закон Ома

- •3.4. Правила Кирхгофа

- •3.5 Последовательное и параллельное соединение проводников

- •3.6 Последовательное и параллельное соединение источников тока

- •3.7. Закон Джоуля–Ленца

- •4. Магнитное поле в вакууме

- •4.1. Магнитное поле

- •4.2. Закон Био–Савара

- •4.3. Теорема о циркуляции

- •4.4. Сила Ампера

- •4.5. Сила Лоренца

- •4.6. Контур с током в магнитном поле

- •4.7. Теорема Гаусса для магнитных полей

- •4.8. Механическая работа в магнитном поле

- •5. Магнитное поле в веществе

- •5.1. Магнитная проницаемость

- •5.2. Виды магнетиков

- •6. Электромагнитная индукция

- •6.1. Явление электромагнитной индукции

- •6.2. Универсальный закон электромагнитной индукции

- •6.3 Явление самоиндукции

- •6.4. Энергия магнитного поля

- •6.5. Взаимная индукция

- •6.6. Примеры на применение явления электромагнитной индукции

- •7. Переменный ток

- •7.1. Переменный ток

- •7.2. Квазистационарные токи

- •7.3. Сопротивление в цепи переменного тока

- •7.4. Индуктивность в цепи переменного тока

- •7.5. Цепь с емкостью

- •7.6. Цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, индуктивность и емкость

- •7.7. Работа и мощность переменного тока

- •7.8. Эффективные значения тока и напряжения

- •7.9. Резонансы в цепи переменного тока

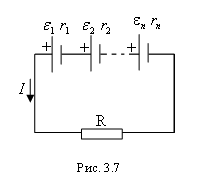

3.6 Последовательное и параллельное соединение источников тока

|

![]() .

.

Отсюда

![]() .

.

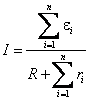

В общем случае при последовательном соединении нескольких источников с различными ЭДС сила тока определяется отношением суммы ЭДС всех источников тока к полному сопротивлению всей цепи:

,

,

где

![]() –

внутреннее сопротивление i-го

источника, R – сопротивление нагрузки.

–

внутреннее сопротивление i-го

источника, R – сопротивление нагрузки.

|

.

.

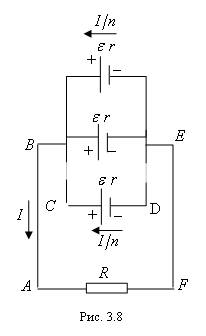

Рассмотрим параллельное соединение в

батарею n одинаковых элементов с

ЭДС

и

внутренним сопротивлением r

(рис. 3.8). Пусть батарея замкнута на

внешнее сопротивление R. Сопротивлением

соединительных проводов пренебрегаем.

Согласно первому правилу Кирхгофа сила

тока

![]() в

неразветвленной части цепи равна сумме

сил токов во всех элементах батареи.

Поэтому через каждый из элементов в

отдельности протекает ток силой

в

неразветвленной части цепи равна сумме

сил токов во всех элементах батареи.

Поэтому через каждый из элементов в

отдельности протекает ток силой

![]() .

Применим второе правило Кирхгофа к

замкнутому участку цепи ABCDEF. Тогда

получим

.

Применим второе правило Кирхгофа к

замкнутому участку цепи ABCDEF. Тогда

получим

![]() .

Отсюда

.

Отсюда

![]() .

Таким образом, при параллельном соединении

n одинаковых элементов в батарею

ЭДС не меняется, а внутреннее сопротивление

уменьшается в n раз. Легко видеть,

что параллельное соединение элементов

выгодно при малом внешнем сопротивлении.

Действительно, если

.

Таким образом, при параллельном соединении

n одинаковых элементов в батарею

ЭДС не меняется, а внутреннее сопротивление

уменьшается в n раз. Легко видеть,

что параллельное соединение элементов

выгодно при малом внешнем сопротивлении.

Действительно, если

![]() ,

то им можно пренебречь, и формула

приближенно принимает вид

,

то им можно пренебречь, и формула

приближенно принимает вид

![]() ,

то есть сила тока возрастает в n раз

по сравнению с силой тока от одного

элемента.

,

то есть сила тока возрастает в n раз

по сравнению с силой тока от одного

элемента.

3.7. Закон Джоуля–Ленца

Исследуя тепловое действие электрического

тока, Джоуль (1818–1889) провел эксперимент,

который подвел прочную основу под закон

сохранения энергии. Джоуль впервые

показал, что химическая энергия, которая

расходуется на поддержание в проводнике

тока, приблизительно равна тому количеству

тепла, которое выделяется в проводнике

при прохождении тока. Он установил

также, что выделяющееся в проводнике

тепло пропорционально квадрату силы

тока. Это наблюдение согласуется как с

законом Ома (

),

так и с определением разности потенциалов

(![]() ).

В случае постоянного тока за время t

через проводник проходит заряд

).

В случае постоянного тока за время t

через проводник проходит заряд

![]() .

Следовательно, электрическая энергия,

превратившаяся в проводнике в тепло,

равна:

.

Следовательно, электрическая энергия,

превратившаяся в проводнике в тепло,

равна:

![]()

Таким образом, если проводник, по которому

течет ток, неподвижен, и в нем не

совершается химических превращений,

то при протекании тока в проводнике

будет выделяться тепло, то есть будет

увеличиваться его внутренняя энергия.

Джоулем и независимо от него Ленцем

было установлено, что в этом случае

количество тепла, выделившееся за время

![]() ,

будет равно:

,

будет равно:

![]() .

.

Для того чтобы найти количество тепла, выделяющееся за время в каком-то конкретном месте проводника, окружим интересующую нас точку цилиндрической поверхностью с образующей, параллельной вектору . Согласно закону Джоуля–Ленца, за время в этом объеме выделится тепло:

![]() ,

,

где

![]() .

Количество тепла, выделяющееся в единице

объема за единицу времени, будет

.

Количество тепла, выделяющееся в единице

объема за единицу времени, будет

![]() .

.

Величину

![]() называют

удельной тепловой мощностью.

называют

удельной тепловой мощностью.

Это интересно.

Тепловое действие электрического тока впервые наблюдалось в 1801 г., когда током удалось расплавить различные металлы. Первое промышленное применение этого явления относится к 1808 г., когда был предложен электрозапал для пороха. Первая угольная дуга, предназначенная для обогрева и освещения, была выставлена в Париже в 1802 г. К полюсам вольтова столба, представлявшего собой гальваническую батарею из 120 последовательно соединенных электрохимических элементов, подсоединялись электроды из древесного угля, и, когда оба угольных электрода приводились в соприкосновение, а затем разводились, возникал «сверкающий разряд исключительной яркости».