- •Содержание

- •5.1. Неинерциальные системы отсчета

- •Введение

- •1. Кинематика материальной точки

- •1.1. Системы отсчета

- •1.2. Материальная точка

- •1.3. Описание движения

- •1.4. Относительность перемещений и скоростей

- •1.5. Кинематика движения точки по окружности

- •2. Динамика материальной точки и системы материальных точек

- •2.1. Первый закон ньютона. Инерциальные системы отсчета

- •2.2. Сила. Масса тела

- •2.3. Второй закон ньютона

- •2.4. Типы сил

- •2.5. Роль начальных условий

- •2.6. Третий закон ньютона

- •2.6. Третий закон ньютона

- •2.7. Второй закон ньютона для системы материальных точек. Закон сохранения импульса

- •2.8. Теорема о движении центра масс системы материальных точек

- •2.9. Принцип относительности галилея. Преобразования галилея

- •3. Законы сохранения

- •3.1. Закон сохранения импульса

- •3.2. Движение тел с переменной массой

- •3.3. Работа и энергия

- •3.4. Энергия

- •3.5. Кинетическая энергия

- •3.6. Примеры на вычисление работы

- •3.7. Потенциальные и непотенциальные силы

- •3.8. Потенциальная энергия частицы в поле

- •3.9. Закон сохранения полной механической энергии частицы

- •3.10. Силы и потенциальная энергия

- •3.11. Одномерное движение частицы

- •4. Динамика твердого тела

- •4.1. Вращательное движение твердого тела

- •4.2. Закон сохранения момента импульса

- •4.3. Механическое равновесие

- •4.4. Кинетическая энергия вращательного движения твердого тела

- •5. Неинерциальные системы отсчета

- •5.1. Неинерциальные системы отсчета

- •5.2. Силы инерции

- •5.3. Нахождение сил инерции

- •5.4. Вращающиеся системы отсчета

- •5.5. Сила кариолиса

- •6. Гидродинамика

- •6.1. Кинематическое описание движения жидкости

- •6.2. Уравнение неразрывности

- •6.3. Стационарное движение идеальной жидкости. Уравнение бернулли

- •6.4. Формула торричелли

- •6.5. Реакция вытекающей струи

- •6.6. Движение тел в жидкостях и газах

- •6.7. Эффект магнуса

- •7. Гармонические, затухающие, вынужденные колебания. Резонанс

- •7.1. Колебательное движение

- •7.2. Гармонические колебания

- •7.3. Энергия гармонического осциллятора

- •7.4. Векторная диаграмма и сложение колебаний

- •7.5. Затухающие колебания

- •7.6. Вынужденные колебания

- •7.7. Резонанс

- •7.8. Автоколебания

- •8. Упругие волны

- •8.1. Образование волн

- •8.2. Уравнение плоской упругой волны

- •8.3. Энергия, переносимая упругой волной

- •8.4. Эффекты сложения волн. Стоячие упругие волны

- •8.5. Звуковые волны

8. Упругие волны

8.1. Образование волн

Как происходит распространение колебаний? Необходима среда для передачи колебаний или они могут передаваться без нее? Как звук от звучащего камертона доходит до слушателя? Каким образом быстропеременный ток в антенне радиопередатчика вызывает появление тока в антенне приемника? Как свет от далеких звезд достигает нашего глаза? Для рассмотрения подобного рода явлений необходимо ввести новое физическое понятие – волна. Волновые процессы представляют общий класс явлений, несмотря на их разную природу.

Источниками волн, будь то морские волны, волны в струне, волны землетрясений или звуковые волны в воздухе, являются колебания. Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной. Например, в случае звука колебательное движение совершает не только источник звука (струна, камертон), но также и приемник звука – барабанная перепонка уха или мембрана микрофона. Колеблется и сама среда, через которую распространяется волна.

Волновой процесс обусловлен наличием связей между отдельными частями системы, в зависимости от которых мы имеем упругую волну той или иной природы. Процесс, протекающий в какой-либо части пространства, вызывает изменения в соседних точках системы, передавая им некоторое количество энергии. От этих точек возмущение переходит к смежным с ними и так далее, распространяясь от точки к точке, то есть создавая волну.

Упругие силы, действующие между элементами любого твердого, жидкого или газообразного тела, приводят к возникновению упругих волн. Примером упругих волн является волна, распространяющаяся по шнуру. Если движением руки вверх-вниз возбудить колебания конца шнура, то соседние участки шнура, за счет действия упругих сил связи, также придут в движение, и вдоль шнура будет распространяться волна. Общим свойством волн является то, что они могут распространяться на большие расстояния, а частицы среды совершают колебания лишь в ограниченной области пространства. Частицы среды, в которой распространяется волна, не вовлекаются волной в поступательное движение, они лишь совершают колебания около своих положений равновесия. В зависимости от направления колебаний частиц среды по отношению к направлению распространения волны различают продольные и поперечные волны. В продольной волне частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны; в поперечной – перпендикулярно к направлению распространения волны. Упругие поперечные волны могут возникнуть лишь в среде, обладающей сопротивлением сдвигу. Поэтому в жидкой и газообразной средах возможно возникновение только продольных волн. В твердой среде возможно возникновение как продольных, так и поперечных волн.

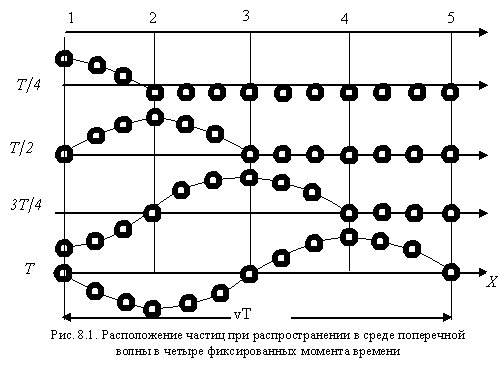

На рис. 8.1 показано движение частиц

при распространении в среде поперечной

волны и расположение частиц в волне в

четыре фиксированных момента времени.

Номерами 1, 2 и т.д. обозначены частицы,

отстоящие друг от друга на расстояние,

проходимое волной за четверть периода

колебаний, совершаемых частицами. В

момент времени, принятый за нулевой,

волна, распространяясь вдоль оси слева

направо, достигла частицы 1, вследствие

чего частица начала смещаться из

положения равновесия вверх, увлекая за

собой следующие частицы. Спустя четверть

периода частица 1 достигает крайнего

верхнего положения; одновременно

начинает смещаться из положения

равновесия частица 2. По прошествии

еще четверти периода первая частица

будет проходить положение равновесия,

двигаясь в направлении сверху вниз,

вторая частица достигнет крайнего

верхнего положения, а третья частица

начнет смещаться вверх из положения

равновесия. В момент времени, равный

![]() ,

первая частица закончит полное колебание

и будет находиться в таком же состоянии

движения, как и в начальный момент. Волна

к моменту времени

достигнет

частицы 5.

,

первая частица закончит полное колебание

и будет находиться в таком же состоянии

движения, как и в начальный момент. Волна

к моменту времени

достигнет

частицы 5.

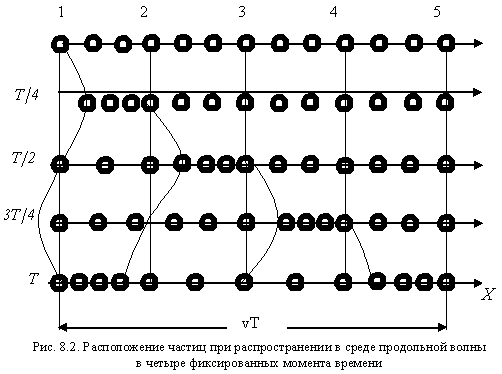

На рис. 8.2 показано движение частиц при распространении в среде продольной волны. Все рассуждения, касающиеся поведения частиц в поперечной волне, могут быть отнесены и к данному случаю с заменой смещений вверх и вниз смещениями вправо и влево. Из рис. 8.2 видно, что при распространении продольной волны в среде создаются чередующиеся сгущения и разрежения частиц, перемещающиеся в направлении распространения волны со скоростью .

Тела, которые воздействуют на среду, вызывая колебания, называются источниками волн. Распространение упругих волн не связано с переносом вещества, но волны переносят энергию, которой обеспечивает волновой процесс источник колебаний.

Геометрическое место точек, до которых доходят возмущения к данному моменту времени, называется фронтом волны. То есть фронт волны представляет собой ту поверхность, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченного в волновой процесс, от области, которую возмущения еще не достигли.

Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковых фазах, называется волновой поверхностью. Волновую поверхность можно провести через любую точку пространства, охваченного волновым процессом. Волновые поверхности могут иметь любую форму. В простейших случаях они имеют форму плоскости или сферы. Соответственно волна в этих случаях называется плоской или сферической. В плоской волне волновые поверхности представляют собой множество параллельных друг другу плоскостей; в сферической волне – множество концентрических сфер.

Расстояние, на которое распространяется

волна за время, равное периоду колебаний

частиц среды, называется длиной волны.

Очевидно, что

![]() ,

где

–

скорость распространения волны.

,

где

–

скорость распространения волны.

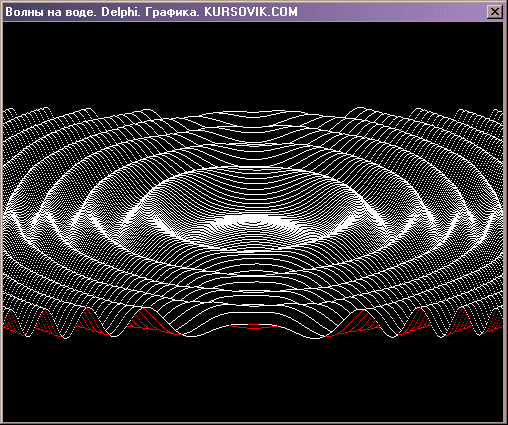

На рис. 8.3, выполненным с помощью компьютерной графики, приведена модель распространения поперечной волны на воде от точечного источника. Каждая частица совершает гармонические колебания около положения равновесия.

Рис. 8.3. Распространение поперечной волны от точечного источника колебаний

Примеры волновых процессов

Пример 1

Пример 2

|

Колебания, распространяющиеся из очага землетрясения, представляют собой упругие волны, характер и скорость распространения которых зависят от упругих свойств и плотности пород. Землетрясения являются источниками так называемых сейсмических волн, распространяющихся в земной коре в виде как продольных, так и поперечных волн. Первыми на регистрирующую станцию приходят продольные волны, затем – поперечные.

|

Крупные подводные вулканические извержения обладают таким же эффектом, что и землетрясения. При сильных вулканических взрывах образуются кальдеры, которые моментально заполняются водой, в результате чего возникает длинная и невысокая волна. Классический пример – цунами, образовавшееся после извержения Кракатау в 1883 г. Огромные цунами от вулкана Кракатау наблюдались в гаванях всего мира и уничтожили в общей сложности 5000 кораблей, погибло 36 тысяч человек.

В наш век атомной энергии у человека в руках появилось средство вызывать по своему произволу сотрясения, раньше доступные лишь природе. В 1946 г. США произвели в морской лагуне глубиной 60 м подводный атомный взрыв с тротиловым эквивалентом 20 тыс. тонн. Возникшая при этом волна на расстоянии 300 м от взрыва поднялась на высоту 28,6 м, а в 6,5 км от эпицентра еще достигала 1,8 м.

Падение метеорита или астероида также может вызвать огромное цунами.