- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

1) , Тогда и ;

2) , Тогда и .

В первом случае интерференция отсутствует,

то есть суммарная интенсивность равна

сумме интенсивностей волн, испускаемых

каждым источником. Во втором имеет место

интерференция, поскольку суммарная

интенсивность не равна сумме интенсивностей

волн, испускаемых каждым источником.

Таким образом, необходимым условием

интерференции является неравенство

нулю интерференционного члена,

![]() .

.

Заметим, что если векторы

![]() и

и

![]() взаимно

перпендикулярны, то

взаимно

перпендикулярны, то

![]() ,

и интерференция не наблюдается. Поэтому

можно утверждать, что интерференция

наблюдается только для волн, в которых

векторы напряженности электрического

поля параллельны друг другу.

,

и интерференция не наблюдается. Поэтому

можно утверждать, что интерференция

наблюдается только для волн, в которых

векторы напряженности электрического

поля параллельны друг другу.

Можно показать, что интерференционный член равен нулю, если разность фаз складываемых колебаний хаотически изменяется за время наблюдения. Следовательно, необходимое условие интерференции можно сформулировать так: для возникновения интерференции необходимо, чтобы разность фаз складываемых колебаний сохраняла свое значение за время усреднения. Очевидно, что два любых гармонических колебания одинаковой частоты являются когерентными. Они порождают монохроматические волны, бесконечные в пространстве и во времени.

Таким образом, для наблюдения интерференции необходимо постоянство во времени разности фаз складываемых колебаний, равенство частот интерферирующих волн, параллельность векторов и и независимость от времени амплитуд световых волн.

В действительности идеально гармонические

колебания неосуществимы, так как в

реальных колебательных процессах

амплитуда, частота и фаза колебаний

непрерывно хаотически изменяются во

времени. Если разность фаз двух колебаний

изменяется очень медленно, то говорят,

что колебания остаются когерентными в

течение некоторого времени

![]() ,

пока их разность фаз не успела измениться

на величину, сравнимую с

,

пока их разность фаз не успела измениться

на величину, сравнимую с

![]() .

За это время волна распространится на

расстояние

.

За это время волна распространится на

расстояние

![]() ,

и колебания напряженности электрического

поля волны в точках, удалённых друг от

друга на расстояние

вдоль

направления распространения волны,

оказываются некогерентными. Расстояние,

равное

вдоль

направления распространения плоской

волны, на котором случайные изменения

фазы колебаний достигают величины,

сравнимой с

,

называют длиной когерентности.

,

и колебания напряженности электрического

поля волны в точках, удалённых друг от

друга на расстояние

вдоль

направления распространения волны,

оказываются некогерентными. Расстояние,

равное

вдоль

направления распространения плоской

волны, на котором случайные изменения

фазы колебаний достигают величины,

сравнимой с

,

называют длиной когерентности.

В оптике наиболее распространённым способом получения двух когерентных волн является расщепление волны, излучаемой одним источником, на две волны, распространяющиеся по разным путям, но, в конце концов, встречающиеся в одной точке, где и происходит их сложение. Если запаздывание одной волны по отношению к другой, связанное с разностью пройденных ими путей, меньше длины когерентности, то колебания в точке сложения будут когерентными, и будет наблюдаться явление интерференции. Когда разность оптических путей двух волн приближается к длине когерентности, интерференционная картина исчезает, и интенсивность в каждой точке пространства становится равной сумме интенсивностей двух волн.

2.2. Интерференция двух монохроматических волн

Рассмотрим идеализированный случай сложения двух монохроматических волн одинаковой частоты. Уравнение плоской монохроматической волны, распространяющейся в положительном направлении оси X, имеет вид:

![]() .

.

Если амплитуда

![]() и

начальная фаза

и

начальная фаза

![]() одинаковы

во все моменты времени во всем пространстве,

то волна называется однородной. Строго

монохроматические волны никогда не

могут быть точно реализованы в

действительности и представляют

идеализацию реальных волновых процессов.

Условия применимости этой идеализации

в каждой конкретной задаче требуют

специального рассмотрения.

одинаковы

во все моменты времени во всем пространстве,

то волна называется однородной. Строго

монохроматические волны никогда не

могут быть точно реализованы в

действительности и представляют

идеализацию реальных волновых процессов.

Условия применимости этой идеализации

в каждой конкретной задаче требуют

специального рассмотрения.

П усть

две плоские монохроматические волны

одной частоты, накладываясь друг на

друга, возбуждают в некоторой точке

пространства колебания одинакового

направления:

усть

две плоские монохроматические волны

одной частоты, накладываясь друг на

друга, возбуждают в некоторой точке

пространства колебания одинакового

направления:

![]() и

и

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() .

.

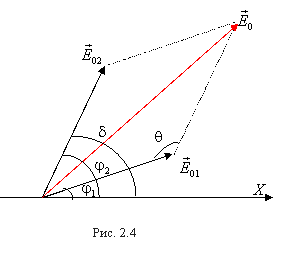

Для сложения колебаний воспользуемся методом векторной диаграммы. Как видно из рис. 2.4, согласно теореме косинусов амплитуда результирующего колебания будет равна

![]() .

.

Так как угол

![]() ,

то амплитуда результирующего колебания

в данной точке определится выражением:

,

то амплитуда результирующего колебания

в данной точке определится выражением:

![]() ,

а интенсивность:

,

а интенсивность:

|

(2.4) |

где ![]() .

.

Если

![]() ,

,

![]() ,

то интенсивность максимальна:

,

то интенсивность максимальна:

![]() ,

если

,

если

![]() ,

то интенсивность минимальна:

,

то интенсивность минимальна:

![]() .

.

Таким образом, при наложении двух

монохроматических волн происходит

устойчивое во времени перераспределение

светового потока в пространстве, в

результате чего в одних местах возникают

максимумы, а в других – минимумы

интенсивности. В тех точках пространства,

для которых

![]() ,

результирующая интенсивность

,

результирующая интенсивность

![]() ;

в точках, где

;

в точках, где

![]() ,

результирующая интенсивность

,

результирующая интенсивность

![]() .

.

Особенно отчетливо проявляется

интерференция в том случае, когда

интенсивности обеих интерферирующих

волн одинаковы:

![]() .

Тогда в максимумах

.

Тогда в максимумах

![]() ,

в минимумах же

,

в минимумах же

![]() .

Для некогерентных волн при том же условии

получается всюду одинаковая интенсивность

.

Для некогерентных волн при том же условии

получается всюду одинаковая интенсивность

![]() .

.

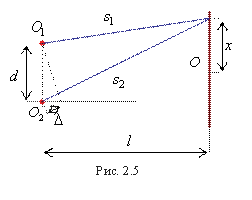

Определим положения максимумов и

минимумов интерференционной картины

в пространстве, рассмотрев два одинаковых

синфазных монохроматических точечных

источника

![]() и

и

![]() ,

находящихся на расстоянии

,

находящихся на расстоянии

![]() друг

от друга (рис. 2.5). Каждый из источников

излучает сферическую волну, при этом,

если

друг

от друга (рис. 2.5). Каждый из источников

излучает сферическую волну, при этом,

если

![]() ,

то можно считать амплитуды обеих волн

в точке

,

то можно считать амплитуды обеих волн

в точке

![]() одинаковыми

и суммарная напряженность поля в этой

точке запишется:

одинаковыми

и суммарная напряженность поля в этой

точке запишется:

![]() ,

,

г де

де

,

,

,

и

,

и

![]() в

случае распространения волн в разных

средах. Интенсивность результирующего

колебания имеет вид

в

случае распространения волн в разных

средах. Интенсивность результирующего

колебания имеет вид

|

(2.5) |

где

![]() .

.

В оптике вводится понятие оптического

пути. Для среды с постоянным показателем

преломления оптический путь равен

![]() .

Величина

.

Величина

![]() называется

оптической разностью хода. Следовательно,

разность фаз

называется

оптической разностью хода. Следовательно,

разность фаз

![]() может

быть выражена через оптическую разность

хода

может

быть выражена через оптическую разность

хода

![]() :

:

|

(2.6) |

где

;

;

![]() –

длина волны в вакууме.

–

длина волны в вакууме.

Таким образом, условия максимума и минимума определяются следующим образом:

|

(2.7) |

|

(2.8) |

Если волны распространяются в средах

с одинаковым показателем преломления,

то поверхность равных фаз, соответствующих

постоянной интенсивности складывающихся

волн, определяется уравнением

![]() .

На экране, параллельном линии источников

.

На экране, параллельном линии источников

![]() ,

интерференционные полосы будут

гиперболами. При этом в небольшой

центральной части экрана интерференционная

картина состоит из равноотстоящих почти

параллельных светлых и темных полос.

Найдем положение этих полос относительно

точки

,

интерференционные полосы будут

гиперболами. При этом в небольшой

центральной части экрана интерференционная

картина состоит из равноотстоящих почти

параллельных светлых и темных полос.

Найдем положение этих полос относительно

точки

![]() на

экране. Из рис. 2.5 видно, что

на

экране. Из рис. 2.5 видно, что

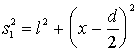

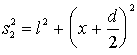

,

,

,

,

![]() .

.

Для получения различимой интерференционной

картины расстояние между источниками

должно

быть значительно меньше расстояния до

экрана

![]() ,

,

![]() .

Расстояние

,

в пределах которого наблюдаются

интерференционные полосы, также должно

быть значительно меньше

.

Расстояние

,

в пределах которого наблюдаются

интерференционные полосы, также должно

быть значительно меньше

![]() ,

,

![]() .

При этих условиях можно положить

.

При этих условиях можно положить

![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() .

Если оба луча распространяются в одной

среде, то, умножив

.

Если оба луча распространяются в одной

среде, то, умножив

![]() на

показатель преломления этой среды

на

показатель преломления этой среды

![]() ,

получим оптическую разность хода:

,

получим оптическую разность хода:

|

(2.9) |

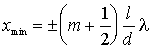

Подставляя это значение в условие для

максимума интенсивности (2.7), получим,

что максимумы интенсивности будут

наблюдаться при значениях

![]() ,

равных

,

равных

|

(2.10) |

где

![]() –

длина волны в среде, заполняющей

пространство между источниками и

экраном. Подставив значение (2.9) в (2.8),

получим координаты минимумов интенсивности

–

длина волны в среде, заполняющей

пространство между источниками и

экраном. Подставив значение (2.9) в (2.8),

получим координаты минимумов интенсивности

|

(2.11) |

Расстояние между двумя соседними минимумами или двумя соседними максимумами будут одинаковыми и равными

|

(2.12) |

Величина

![]() называется

шириной интерференционной полосы. Из

формулы (2.12) видно, что ширина полосы

растет с уменьшением расстояния между

источниками. При расстоянии между

источниками

,

сравнимом с

,

ширина полосы будет порядка l, и отдельные

интерференционные полосы для

электромагнитных волн оптического

диапазона совершенно неразличимы.

Поэтому для того, чтобы интерференционная

картина была достаточно отчетливой,

необходимо соблюдение условия

.

называется

шириной интерференционной полосы. Из

формулы (2.12) видно, что ширина полосы

растет с уменьшением расстояния между

источниками. При расстоянии между

источниками

,

сравнимом с

,

ширина полосы будет порядка l, и отдельные

интерференционные полосы для

электромагнитных волн оптического

диапазона совершенно неразличимы.

Поэтому для того, чтобы интерференционная

картина была достаточно отчетливой,

необходимо соблюдение условия

.

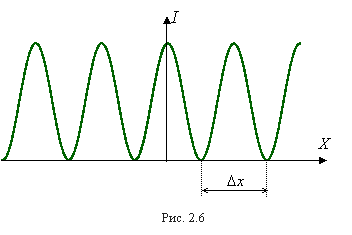

Т ак

как разность фаз d пропорциональна

оптической разности хода D, то в

соответствии с (2.6) d растет пропорционально

.

Следовательно, как видно из (2.5),

интенсивность изменяется вдоль экрана

по закону квадрата косинуса. Для

монохроматического света зависимость

I от х имеет вид, представленный

на рис. 2.6.

ак

как разность фаз d пропорциональна

оптической разности хода D, то в

соответствии с (2.6) d растет пропорционально

.

Следовательно, как видно из (2.5),

интенсивность изменяется вдоль экрана

по закону квадрата косинуса. Для

монохроматического света зависимость

I от х имеет вид, представленный

на рис. 2.6.

Отметим, что поскольку среднее значение

![]() ,

то среднее значение интенсивности на

экране в интерференционной картине

согласно формуле (2.5) равно удвоенной

интенсивности от одного источника. Это

значит, что при интерференции происходит

только перераспределение энергии в

пространстве, а полный поток энергии

остается неизменным.

,

то среднее значение интенсивности на

экране в интерференционной картине

согласно формуле (2.5) равно удвоенной

интенсивности от одного источника. Это

значит, что при интерференции происходит

только перераспределение энергии в

пространстве, а полный поток энергии

остается неизменным.

В действительности это условие

приближенное и выполняется тем точнее,

чем больше отношение

![]() .

В противном случае, при

.

В противном случае, при

![]() ,

то есть когда расстояние между источниками

много меньше длины волны, во всех точках

пространства от обоих источников

происходит сложение колебаний с

практически одинаковыми фазами. Это

значит, что повсюду интенсивности

результирующих колебаний, а вместе с

тем и полный поток энергии почти в четыре

раза больше, чем при одном источнике.

Однако это не противоречит закону

сохранения энергии, так как близко

лежащие источники, взаимодействуя через

создаваемое ими поле излучения, вместе

излучают больше энергии, чем в том

случае, когда они находятся далеко друг

от друга. Так для радиоволн, излучаемых

близко расположенными антеннами,

увеличение полного потока энергии

происходит за счет работы генератора,

поддерживающего неизменные амплитуды

колебаний в антеннах.

,

то есть когда расстояние между источниками

много меньше длины волны, во всех точках

пространства от обоих источников

происходит сложение колебаний с

практически одинаковыми фазами. Это

значит, что повсюду интенсивности

результирующих колебаний, а вместе с

тем и полный поток энергии почти в четыре

раза больше, чем при одном источнике.

Однако это не противоречит закону

сохранения энергии, так как близко

лежащие источники, взаимодействуя через

создаваемое ими поле излучения, вместе

излучают больше энергии, чем в том

случае, когда они находятся далеко друг

от друга. Так для радиоволн, излучаемых

близко расположенными антеннами,

увеличение полного потока энергии

происходит за счет работы генератора,

поддерживающего неизменные амплитуды

колебаний в антеннах.

,

,

,

,

.

.