- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

7. Оптические приборы

7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

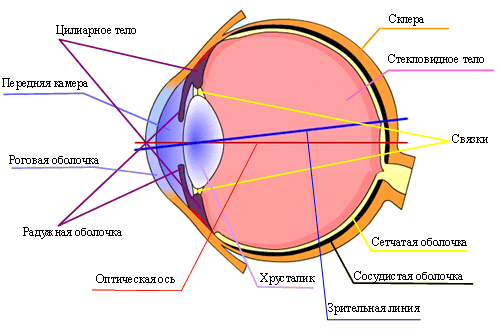

Глаз человека – сложная и совершенная

оптическая система (рис. 7.1). Глазное

яблоко – почти шарообразное тело,

диаметром около 25 мм, заключенное

в непрозрачную защитную оболочку белого

цвета – склеру, которая в передней части

переходит в выпуклую прозрачную роговицу,

показатель преломления которой

![]() .

Внутренняя поверхность глаза выстлана

сосудистой оболочкой, которая в передней

части глаза переходит в радужную

оболочку, окрашенную у разных людей

по-разному и имеющую в центре небольшое

отверстие – зрачок.

.

Внутренняя поверхность глаза выстлана

сосудистой оболочкой, которая в передней

части глаза переходит в радужную

оболочку, окрашенную у разных людей

по-разному и имеющую в центре небольшое

отверстие – зрачок.

Рис. 7.1. |

Радужная оболочка является своеобразной

диафрагмой, регулирующей диаметр зрачка

и тем самым – световой поток, попадающий

в глаз. Пространство между радужной

оболочкой и роговицей – передняя камера

– заполнено прозрачной жидкостью;

непосредственно за зрачком расположен

хрусталик – упругое прозрачное тело,

имеющее форму двояковыпуклой линзы

(![]() ).

С помощью круговой ресничной мышцы

кривизна хрусталика может плавно

меняться. Одним из замечательных свойств

хрусталика является его упругость. Если

окружающие его мышцы напрягаются, то

хрусталик растягивается и становится

тоньше. Его преломляющая способность

уменьшается, и мы можем четко видеть

более удаленные предметы Вся внутренняя

полость глаза заполнена прозрачной

студенистой жидкостью – стекловидным

телом (

).

С помощью круговой ресничной мышцы

кривизна хрусталика может плавно

меняться. Одним из замечательных свойств

хрусталика является его упругость. Если

окружающие его мышцы напрягаются, то

хрусталик растягивается и становится

тоньше. Его преломляющая способность

уменьшается, и мы можем четко видеть

более удаленные предметы Вся внутренняя

полость глаза заполнена прозрачной

студенистой жидкостью – стекловидным

телом (![]() ).

Глазное дно выстлано светочувствительной

сетчатой оболочкой – сетчаткой,

образованной разветвлениями волокон

зрительного нерва, который связывает

глаз с мозгом. Окончания зрительного

нерва образуют мельчайшие рецепторные

клетки – палочки и колбочки, обеспечивающие

сумеречное и цветовое зрение. Свет

вызывает фотохимические реакции в этих

клетках, изменяет их электрическое

состояние, за счет чего возникает нервный

импульс, передающийся в мозг, где и

формируется зрительное ощущение.

Сетчатка служит световоспринимающим

экраном, на котором получаются

действительные уменьшенные перевернутые

изображения предметов, рассматриваемых

глазом. Всем процессом зрения управляет

мозг – координирует движения глаз,

фокусирует хрусталики, приводит в

действие «диафрагму», при необходимости

полностью прекращает процесс видения,

закрывая веки. Причем все это происходит

за миллионную долю секунды! Нельзя не

восхищаться тем, насколько же умна и

рациональна эта биологическая система

– глаз!

).

Глазное дно выстлано светочувствительной

сетчатой оболочкой – сетчаткой,

образованной разветвлениями волокон

зрительного нерва, который связывает

глаз с мозгом. Окончания зрительного

нерва образуют мельчайшие рецепторные

клетки – палочки и колбочки, обеспечивающие

сумеречное и цветовое зрение. Свет

вызывает фотохимические реакции в этих

клетках, изменяет их электрическое

состояние, за счет чего возникает нервный

импульс, передающийся в мозг, где и

формируется зрительное ощущение.

Сетчатка служит световоспринимающим

экраном, на котором получаются

действительные уменьшенные перевернутые

изображения предметов, рассматриваемых

глазом. Всем процессом зрения управляет

мозг – координирует движения глаз,

фокусирует хрусталики, приводит в

действие «диафрагму», при необходимости

полностью прекращает процесс видения,

закрывая веки. Причем все это происходит

за миллионную долю секунды! Нельзя не

восхищаться тем, насколько же умна и

рациональна эта биологическая система

– глаз!

Преломляющая система глаза – роговица, влага передней камеры, хрусталик и стекловидное тело – это центрированная система с оптической осью, проходящей через геометрические центры хрусталика, зрачка и роговицы. Здоровый глаз приспосабливается к рассматриванию предметов, расположенных от него на расстоянии от 10 см до бесконечности. Аккомодация глаза – его способность изменять оптическую силу за счет изменения кривизны хрусталика – позволяет получать на сетчатке четкое изображение предметов. В целом оптическая система глаза действует как собирающая линза с переменным фокусным расстоянием. Для нормального глаза наиболее благоприятным для рассматривания предмета оказывается расстояние около 25 см, при котором глаз достаточно хорошо различает детали без чрезмерного утомления. Это расстояние называется расстоянием наилучшего зрения.

Наибольшей чувствительностью к свету

и максимальной разрешающей способностью

обладает участок сетчатки, расположенный

на дне глаза напротив зрачка, – желтое

пятно. Разрешающую способность глаза

принято характеризовать минимальным

углом зрения

![]() ,

под которым две соседние точки предмета

видны раздельно. Угол зрения

образован

лучами, идущими от крайних точек объекта

через оптический центр глаза, расположенный

внутри глаза, на расстоянии около 5 мм

от вершины роговицы. Именно этот угол

и определяет размер изображения на

сетчатке. Чем больше угол зрения, тем

большее количество деталей можно

различить при наблюдении объекта. В

пределах желтого пятна при хорошей

освещенности зрение человека начинает

воспринимать две точки, если

,

под которым две соседние точки предмета

видны раздельно. Угол зрения

образован

лучами, идущими от крайних точек объекта

через оптический центр глаза, расположенный

внутри глаза, на расстоянии около 5 мм

от вершины роговицы. Именно этот угол

и определяет размер изображения на

сетчатке. Чем больше угол зрения, тем

большее количество деталей можно

различить при наблюдении объекта. В

пределах желтого пятна при хорошей

освещенности зрение человека начинает

воспринимать две точки, если

![]() .

.

Величина

![]() характеризует

максимальную остроту зрения и определяется

структурой сетчатки. Две соседние точки

видны раздельно только тогда, когда их

изображения попадают на разные рецепторы.

Это условие и ставит предел разрешающей

способности глаза. При нормальном зрении

человек может с расстояния 25 см видеть

раздельно две точки, отстоящие друг от

друга не менее чем на 0,05–0,07 мм.

характеризует

максимальную остроту зрения и определяется

структурой сетчатки. Две соседние точки

видны раздельно только тогда, когда их

изображения попадают на разные рецепторы.

Это условие и ставит предел разрешающей

способности глаза. При нормальном зрении

человек может с расстояния 25 см видеть

раздельно две точки, отстоящие друг от

друга не менее чем на 0,05–0,07 мм.

Зрение двумя глазами позволяет получить два изображения одного и того же предмета с разных позиций. Оптические оси глаз усилием мышц поворачиваются и направляются на объект. В результате формируется стереоскопическое (пространственное) изображение предмета. Одновременная аккомодация и сведение осей глазных яблок на некоторый угол позволяют достаточно четко оценить расстояние до предметов. Стереоскопический эффект наблюдается при рассматривании предметов, удаленных от глаз на расстояние 0,25–200 м. Зрение одним глазом дает плоское изображение.

Недостатки глаза. Наиболее часто встречающиеся недостатки глаз – близорукость и дальнозоркость.

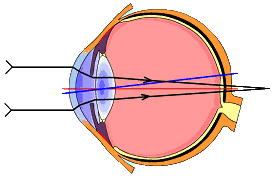

У близорукого человека преломляющая способность оптической системы глаза, больше, чем при нормальном зрении, а задний ее фокус находится перед сетчаткой (рис. 7.2). Поэтому изображения удаленных предметов не фиксируются на сетчатке и получаются расплывчатыми. Близорукие люди отчетливо видят лишь близкие предметы, а расстояние наилучшего зрения составляет всего 15–20 см.

Рис. 7.2 |

Представьте, что вы находитесь под водой с открытыми глазами. Будете ли вы видеть окружающие предметы в прозрачной воде так же хорошо, как и в воздухе? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к цифрам. Показатель преломления воды равен 1,33, а показатели преломления прозрачных сред человеческого глаза имеют следующие значения: роговица и стекловидное тело – 1,34, хрусталик – 1,43, водянистая влага – 1,34. Как видно, преломляющая способность хрусталика всего на 0,1 сильнее, чем у воды, у остальных же частей нашего глаза она почти такая же, как и у воды. Поэтому под водой падающие в глаз лучи фокусируются далеко позади сетчатки; следовательно, на самой сетчатке изображение будет расплывчатым, и различать окружающие предметы можно лишь с трудом. А вот очень близорукие люди видят окружающий мир под водой более или менее нормально.

|

Теперь понятно, почему у рыб хрусталик шарообразен, и показатель его преломления самый большой из всех, какие известны в глазах животных. Такие глаза позволяют рыбам нормально видеть в сильно преломляющей прозрачной среде.

Но тогда почему мы так хорошо видим рыб, плавающих в аквариуме? Почему не испытывают неудобств водолазы, работающие под водой в шлемах с плоскими стеклами?

Ответ заключается в том, что в этих случаях вода отделена от глаза плоским стеклом и слоем воздуха. Лучи света, вышедшие из воды, пройдя через стекло, попадают сначала в воздух и уже из воздуха в глаз. Но лучи, падающие под каким-либо углом на плоскопараллельную пластинку, выходя из нее, не меняют направления. Далее они распространяются в воздухе и преломляются на границе раздела воздух-глаз в соответствии с законом преломления, то есть также, как и на суше. Поэтому, наблюдая за рыбами в аквариуме, мы видим мир аквариума вполне отчетливо.

При ночном освещении все яркие предметы – фонари, лампы, освещенные окна – разрастаются для близорукого до огромных размеров, превращая картину в хаос бесформенных ярких пятен и туманных силуэтов. Вместо линий фонарей на улице близорукие видят 2–3 огромных ярких пятна, которые заслоняют для них всю остальную часть улицы. Приближающийся автомобиль они не различают, вместо него видят только два ярких ореола (фары), а позади них темноту. Даже ночное небо имеет для близоруких людей совсем другой вид: они видят лишь звезды первых трех-четырех величин. Луна представляется им огромной и очень близкой, полумесяц же принимает замысловатую, фантастическую форму.

Рис. 7.3 |

Рис. 7.4 |

Коррекция близорукости делается с помощью рассеивающих линз. Если поместить перед глазом рассеивающую линзу (очки), она сделает пучок лучей от предмета более расходящимся, и четкое изображение рассматриваемого предмета вновь окажется на сетчатке глаза. Таким образом, очки с рассеивающими линзами помогают близоруким людям четче видеть удаленные предметы.

У дальнозоркого человека фокус оптической системы глаза, находящегося в ненапряженном состоянии, удален за сетчатку (рис. 7.3). Дальнозоркий глаз преломляет лучи слабее нормального. Аккомодация позволяет хорошо различать лишь сравнительно далекие предметы. Чтобы видеть близкие предметы, человек должен значительно увеличить свою оптическую силу; однако аккомодационная способность оказывается недостаточной для этого. Для дальнозоркого человека расстояние наилучшего зрения возрастает до 40–60 см. Дальнозоркость объясняется слабой аккомодацией хрусталика или укороченностью глазного яблока. Возрастная дальнозоркость вызвана потерей эластичности хрусталика. Коррекция дальнозоркости производится при помощи очков с собирающими линзами, приводящими фокус глаза в спокойном состоянии на сетчатку (рис. 7.4).

Это интересно