- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

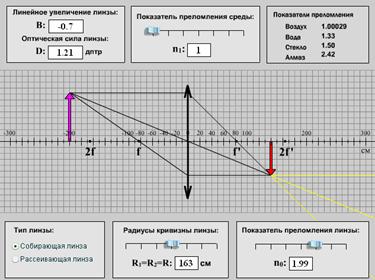

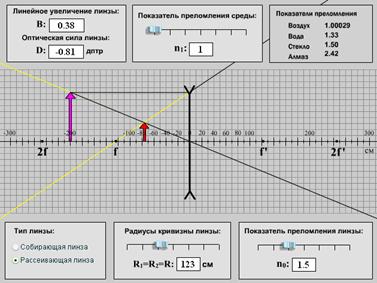

6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

Рис. 6.25

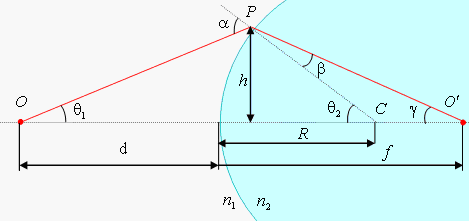

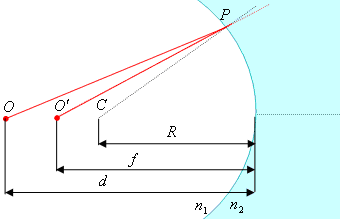

Преломление на сферической поверхности. Когда луч падает на сферическую границу раздела двух сред, построение отраженного и преломленного лучей производится следующим образом: строится плоскость касания в точке падения луча на сферическую поверхность и восстанавливается нормаль к этой плоскости в точке падения (рис. 6.25). Далее преломленный луч проводится в соответствии с законом преломления.

Рассмотрим преломление лучей на

сферической поверхности прозрачной

среды, такой, например, как одна из

поверхностей линзы. Предположим, что

источник света О находится в среде

с показателем преломления

![]() ,

и лучи, исходящие из него, попадают в

среду с показателем преломления

,

и лучи, исходящие из него, попадают в

среду с показателем преломления

![]() (рис. 6.26).

Пусть R – радиус кривизны сферической

границы раздела этих сред, С – центр

сферы. Покажем, что все лучи, выходящие

из точки О, соберутся в одной точке

(рис. 6.26).

Пусть R – радиус кривизны сферической

границы раздела этих сред, С – центр

сферы. Покажем, что все лучи, выходящие

из точки О, соберутся в одной точке

![]() ,

являющейся изображением точки О,

если ограничиться лучами, составляющими

малый угол с осью и друг с другом. Такие

лучи называются параксиальными.

Геометрическая оптика – наука неточная,

и одно из важнейших ее упрощений –

приближение параксиальной оптики.

Суть его заключается в том, что

рассматриваются только те лучи, которые

на своем пути незначительно отклоняются

от оптической оси системы. Тогда угол

между оптической осью и падающим лучом

настолько мал, что можно считать, что

,

являющейся изображением точки О,

если ограничиться лучами, составляющими

малый угол с осью и друг с другом. Такие

лучи называются параксиальными.

Геометрическая оптика – наука неточная,

и одно из важнейших ее упрощений –

приближение параксиальной оптики.

Суть его заключается в том, что

рассматриваются только те лучи, которые

на своем пути незначительно отклоняются

от оптической оси системы. Тогда угол

между оптической осью и падающим лучом

настолько мал, что можно считать, что

![]() .

.

Рис. 6.26

Рассмотрим один из лучей, выходящих из точки О. Луч преломится в точке Р на границе раздела двух сред, согласно закону преломления:

![]() .

.

Поскольку мы рассматриваем параксиальные лучи, то закон преломления можно записать следующим образом:

![]() .

.

Из рис. 6.26 видно, что

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

|

(6.3) |

Вследствие малости углов

![]() можно

считать, что

можно

считать, что

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Подставляя значения углов в (6.3) и поделив

все члены на h, получим

.

Подставляя значения углов в (6.3) и поделив

все члены на h, получим

|

(6.4) |

|

|

|

|

Рис.6.27 |

На рис. 6.26 лучи падают на выпуклую часть сферической поверхности. Но полученное соотношение (6.4) справедливо и для вогнутой поверхности. Это видно из рис. 6.27, если считать, что R и f являются отрицательными. Заметим, что в случае вогнутой поверхности изображение получается мнимым.

а) б) Рис. 6.28. А) двояковыпуклая линза, б) двояковогнутая линза. |

Рис. 6.29 |

|

Рис. 6.31 |

|

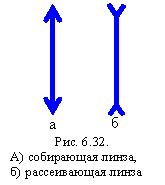

На оптических схемах тонкие линзы изображают в виде отрезков со стрелками на концах. В зависимости от направления стрелок, на схемах различают собирающие и рассеивающие линзы (рис. 6.32).

Изображение данного объекта тонкой линзой можно построить, начертив три луча, исходящие из каждой точки объекта (рис. 6.33). Один луч проведен параллельно главной оптической оси линзы. Преломившись в линзе, он пройдет через задний фокус. Второй луч проведен через передний фокус, после преломления он пойдет параллельно главной оптической оси. Третий луч проведен через центр линзы, где обе ее поверхности по существу параллельны друг другу, поэтому этот луч преломляться не будет. В действительности для нахождения изображения точки достаточно провести любые два из этих лучей. Изображения всех остальных точек можно найти аналогично. В рассмотренном случае преломленные лучи проходят через изображение. Такое изображение называется действительным.

Рис. 6.33 |

Рис. 6.34 |

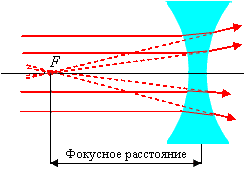

С помощью таких же лучей можно построить изображение, даваемое рассеивающей линзой (рис. 6.34). В этом случае луч, параллельный главной оптической оси, преломившись, пойдет так, что его продолжение пройдет через передний фокус линзы. Луч, идущий через центр линзы, не преломляется. Точка пересечения продолжений преломленных лучей и будет мнимым изображением рассматриваемой точки.

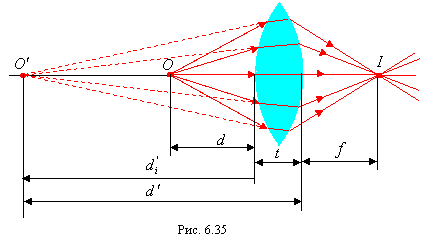

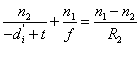

Формула линзы. Получим уравнение, связывающее расстояния от линзы до объекта и его изображения со свойствами и размерами тонкой линзы. Рассмотрим линзу, толщина которой в центре равна t (рис. 6.35). Лучи из точки О объекта проходят через линзу и фокусируются в точке I изображения. Будем считать лучи параксиальными. Для передней поверхности линзы уравнение (6.4) имеет вид

|

(6.5) |

где

![]() –

радиус кривизны этой поверхности,

–

показатель преломления среды, окружающей

линзу,

–

показатель преломления вещества линзы.

Расстояния d и

–

радиус кривизны этой поверхности,

–

показатель преломления среды, окружающей

линзу,

–

показатель преломления вещества линзы.

Расстояния d и

![]() (расстояние

от передней поверхности линзы до

изображения) измеряются от передней

поверхности линзы. Для случая, изображенного

на рис. 6.35, величина

отрицательна,

так как в точке

находится

мнимое изображение точки О.

(расстояние

от передней поверхности линзы до

изображения) измеряются от передней

поверхности линзы. Для случая, изображенного

на рис. 6.35, величина

отрицательна,

так как в точке

находится

мнимое изображение точки О.

Применим уравнение (6.4) ко второй

поверхности линзы. На эту поверхность

падают лучи, которые как будто исходят

из точки

.

Расстояние от этой точки до второй

поверхности равно

![]() (знак

минус поставлен потому, что величина

отрицательна).

Тогда уравнение (6.4) примет вид:

(знак

минус поставлен потому, что величина

отрицательна).

Тогда уравнение (6.4) примет вид:

|

(6.6) |

где

![]() –

радиус кривизны второй поверхности. В

рассматриваемом случае

–

отрицательная величина. Если толщина

линзы мала, то есть

–

радиус кривизны второй поверхности. В

рассматриваемом случае

–

отрицательная величина. Если толщина

линзы мала, то есть

![]() ,

то, полагая

,

то, полагая

![]() и

исключая

из

соотношений (6.5) и (6.6), получим

и

исключая

из

соотношений (6.5) и (6.6), получим

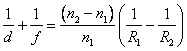

|

(6.7) |

Это соотношение и требовалось получить. Оно связывает расстояния от линзы до объекта и изображения с радиусами кривизны передней и задней поверхности линзы и ее показателем преломления. Полученное соотношение справедливо только для тонких линз и параксиальных лучей. В (6.7) расстояние от линзы до изображения f не зависит от углов, которые лучи образуют с осью, именно поэтому все параксиальные лучи собираются после прохождения через линзу в одной точке.

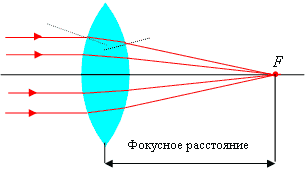

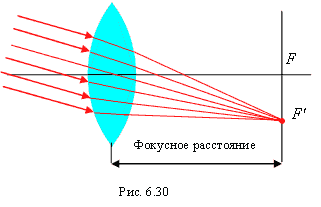

Если объект удален на бесконечность,

![]() ,

то расстояние до изображения совпадает

с фокусным расстоянием

,

то расстояние до изображения совпадает

с фокусным расстоянием

![]() .

Уравнение (6.7) при этом принимает вид:

.

Уравнение (6.7) при этом принимает вид:

|

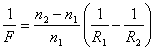

(6.8) |

Это уравнение связывает фокусное

расстояние линзы с ее радиусами кривизны

и показателями преломления вещества

линзы и среды, в которой она находится.

Как уже указывалось, радиус кривизны

считается положительным, если свет

падает на выпуклую поверхность, и

отрицательным, если свет падает на

вогнутую поверхность. Одна и та же линза

может быть и рассеивающей, и собирающей,

в зависимости от соотношения показателей

преломления

и

.

Так, двояковыпуклая линза, для которой

,

может стать рассеивающей, если

.

Если свет будет падать на линзу с

противоположной стороны, радиусы

кривизны в уравнении (6.8) поменяются

ролями, но фокусное расстояние F

останется прежним, то есть оба фокуса

находятся на одинаковом расстоянии от

линзы, если по обе стороны от линзы

находится одна и та же среда. Если же по

разные стороны от линзы расположены

среды с различными показателями

преломления слева

,

а справа

,

может стать рассеивающей, если

.

Если свет будет падать на линзу с

противоположной стороны, радиусы

кривизны в уравнении (6.8) поменяются

ролями, но фокусное расстояние F

останется прежним, то есть оба фокуса

находятся на одинаковом расстоянии от

линзы, если по обе стороны от линзы

находится одна и та же среда. Если же по

разные стороны от линзы расположены

среды с различными показателями

преломления слева

,

а справа

![]() ,

то переднее и заднее фокусные расстояния

будут различными. Их отношение определится

формулой:

,

то переднее и заднее фокусные расстояния

будут различными. Их отношение определится

формулой:

![]() .

.

Следует отметить, что в случае

![]() центр

линзы не будет оптическим центром: луч,

проходящий через него, будет преломляться.

центр

линзы не будет оптическим центром: луч,

проходящий через него, будет преломляться.

Чем сильнее линза изменяет направление

лучей, тем меньшим получается ее фокусное

расстояние. Поэтому оптическая сила

линзы обратно пропорциональна ее

фокусному расстоянию. Величина

![]() называется

оптической силой линзы и характеризует

ее преломляющую способность:

называется

оптической силой линзы и характеризует

ее преломляющую способность:

|

(6.9) |

Для собирающих линз

![]() ,

а для рассеивающих

,

а для рассеивающих

![]() .

Оптическая сила не зависит от направления

хода лучей: слева направо или наоборот.

Оптическая сила линзы измеряется в

диоптриях. Одна диоптрия – это оптическая

сила линзы, фокусное расстояние которой

составляет 1 м.

.

Оптическая сила не зависит от направления

хода лучей: слева направо или наоборот.

Оптическая сила линзы измеряется в

диоптриях. Одна диоптрия – это оптическая

сила линзы, фокусное расстояние которой

составляет 1 м.

Из уравнений (6.7) и (6.8) следует:

|

(6.10) |

Эта формула называется формулой линзы. Она справедлива как для собирающих, так и для рассеивающих линз. При известном фокусном расстоянии линзы она позволяет легко вычислить расстояние до изображения при любом расстоянии до объекта, если придерживаться тех соглашений, которые были использованы при ее выводе:

фокусное расстояние положительно для собирающих и отрицательно для рассеивающих линз;

радиус кривизны считается положительным, если свет падает на выпуклую поверхность, и отрицательным, если свет падает на вогнутую поверхность;

расстояние до объекта положительно, если свет падает на линзу со стороны объекта (это обычный случай, но при использовании комбинации линз ситуация может быть иной), и отрицательно в противном случае;

расстояние до изображения положительно, если свет падает на противоположную сторону линзы; если свет падает с той же стороны, где находится изображение, то величина f отрицательна; другими словами, это означает, что расстояние от линзы до изображения положительно в случае действительного изображения и отрицательно в случае мнимого изображения.

Увеличение линзы. Линейным увеличением линзы называется отношение величины изображения предмета h к величине самого предмета H:

![]() .

.

Из рис. 6.33 видно, что вследствие подобия треугольников:

![]() .

.

В астрономии чаще применяют угловое

увеличение, которое определяют как

отношение угла, под которым видно

изображение

![]() ,

к углу, под которым виден объект

:

,

к углу, под которым виден объект

:

![]() .

.

,

, .

. .

. .

.