- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

4.4. Свет и цвет

Окружающий нас мир всегда полон разнообразнейших красок. Как же возникает это цветовое богатство? Почему каждое вещество окрашено в свой цвет? Изумрудная зелень лугов, золотистые цветы одуванчиков, яркое оперение птиц, крылья бабочек, рисунки и иллюстрации – все это создается особенностями взаимодействия света с веществом и цветовым зрением человека. Окружающие нас предметы, будучи освещенными одним и тем же белым солнечным светом, представляются нашему взору различно окрашенными.

Падая на освещаемый предмет, волна обычно разделяется на три части: одна часть отражается от поверхности предмета и рассеивается в пространстве, другая часть поглощается веществом, и третья проходит сквозь него.

Рис. 4.16 |

Рис. 4.17 |

Верхняя часть яблока, изображенного на рис. 4.16, имеет красный цвет. Это означает, что она отражает волны, соответствующие длине волны красной части спектра. Нижняя часть яблока не освещена, и потому поверхность его кажется черной. А вот яблоко на рис. 4.17, освещенное светом с тем же спектральным составом, отражает зеленую часть спектра, поэтому мы видим его зеленым.

Рис. 4.18 |

Рис.4.19 |

А как изменится цвет вещества, если заменить солнечное излучение, например, на излучение обычной электрической лампочки?

В спектре лампы накаливания по сравнению с солнечным спектром заметно больше доля желтых и красных лучей. Поэтому и в отраженном свете возрастет их доля по сравнению с тем, что получается при солнечном свете. Значит, освещаемые лампочкой предметы будут выглядеть «желтее», чем при солнечном освещении. Лист растения станет уже желто-зеленым, а синий василек – сине-зеленым или даже совсем зеленым.

Таким образом, понятие «цвет вещества» не является абсолютным, цвет зависит от освещения. Поэтому лишены смысла сообщения о способностях некоторых людей узнавать цвет предмета, помещенного в светонепроницаемую кассету. Понятие цвета в темноте лишено всякого смысла.

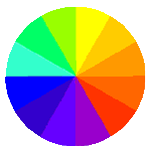

Механизм формирования цвета подчиняется вполне конкретным законам, которые открыли сравнительно недавно – около 150 лет назад. Дисперсия света приводит к тому, что, когда белый свет проходит через призму, он разлагается на семь основных спектральных цветов – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий. И наоборот, если смешать цвета спектра, получится луч белого света. Cемь основных спектральных цветов и составляют тот довольно узкий диапазон электромагнитных волн (примерно от 400 до 700 нанометров), которые способен улавливать наш глаз, но и этих трехсот нанометров оказывается достаточно для того, чтобы породить цветовое многообразие окружающего нас мира.

Световые волны попадают на сетчатку глаза, где воспринимаются светочувствительными рецепторами, передающими сигналы в мозг, и уже там складывается ощущение цвета. Это ощущение зависит от длины волн и интенсивности излучения. Длина волны формирует ощущение цвета, а интенсивность – его яркость. Каждому цвету соответствует определённый диапазон длины волн.

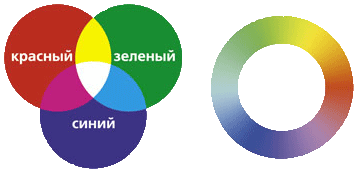

Рис. 4.20. Формирование оттенка из трех базовых цветов |

Цвета, с помощью которых воспроизводится цветное изображение, называются основными цветами. В качестве основных цветов могут быть выбраны самые различные сочетания из трех независимых цветов. Однако в соответствии со спектральной чувствительностью глаза в качестве основных цветов чаще всего принимают или синий, зеленый и красный, или желтый, пурпурный и голубой. Цвета, которые при смешивании дают белый цвет, называются дополнительными цветами. В смешанном цвете мы не можем увидеть отдельные его составляющие.

Рис. 4.21 |

Будем вращать диск вокруг его оси. По мере увеличения скорости вращения заметим, что границы между секторами размываются, цвета становятся смешанными и блеклыми. И при какой-то скорости вращения диска наши глаза воспринимают проходящий сквозь него свет белым, то есть перестают различать цвета.

Это можно объяснить так. На сетчатке глаза расположены рецепторы, которые и воспринимают световые сигналы. Пусть вначале глаз воспринимает, например, синий цвет. При этом рецепторы находятся в соответствующем возбужденном состоянии. Выключим синий свет. Рецепторы перейдут в основное состояние за некоторый интервал времени. Цветовое ощущение исчезнет. Если теперь включить, например, красный свет, то рецепторы его воспримут как один цвет. Если же синий и красный свет будут чередоваться через очень малый интервал времени, то рецепторы будет воспринимать эти цвета одновременно. Следовательно, вращая диск Ньютона со скоростью, при которой глаз перестает различать отдельные цвета секторов, мы «заставляем» глаз суммировать все эти цвета, и видим белый свет.

Таким образом, при совместном воздействии на глаз двух или более световых волн разной частоты, соответствующих разным цветам, получается качественно новый субъективно воспринимаемый цвет. Ощущение цвета складывается в мозге человека, куда идет сигнал из глаза. В глаз же свет попадает, проникнув через роговую оболочку и зрачок, «регистрируясь» на сетчатке, на которой расположены нервные клетки. Получая сигнал, нейроны отправляют электрические импульсы в мозг, где из информации о пропорциях и интенсивности основных цветов складывается полноцветная картина мира с огромным количеством оттенков.