- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

4. Дисперсия и поглощение света

4.1. Дисперсия света

Электромагнитные волны могут

распространяться не только в пустоте,

но и в различных средах. Но только в

вакууме скорость распространения волн

постоянна и не зависит от частоты. Во

всех остальных средах скорости

распространения волн различной частоты

неодинаковы. Так как абсолютный показатель

преломления зависит от скорости света

в веществе

![]() (

(![]() ),

то экспериментально наблюдается

зависимость показателя преломления от

длины волны – дисперсия света.

),

то экспериментально наблюдается

зависимость показателя преломления от

длины волны – дисперсия света.

Отсутствие дисперсии света в вакууме с большой достоверностью подтверждается наблюдениями за астрономическими объектами, так как межзвездное пространство является наилучшим приближением к вакууму. Средняя плотность вещества в межзвездном пространстве составляет 10-2 атомов на 1 см3, тогда как в лучших вакуумных приборах она не меньше 104 атомов на 1 см3.

Убедительными доказательствами отсутствия дисперсии в космосе являются исследования затмения удаленных двойных звезд. Излучаемый звездой световой импульс не является монохроматическим. Предположим, что он состоит из красных и синих лучей, и красные лучи распространяются быстрее синих. Тогда при начале затмения свет звезды должен изменяться от нормального до синего, а при выходе из него – от красного до нормального. При огромных расстояниях, которые проходит свет от звезды, даже ничтожная разница в скоростях красных и синих лучей не могла быть незамеченной. Тем не менее, результаты опытов показали, что никаких изменений в спектральном составе излучения до и после затмения нет. Араго, наблюдая за двойной звездой Альголь, показал, что разница в скоростях красных и синих волн не может превышать одной стотысячной скорости света. Эти и другие эксперименты убеждают, что следует признать отсутствие дисперсии света в межзвездном пространстве (с точностью, которую достигает современный эксперимент).

Во всех остальных средах дисперсия имеет место. Среды, обладающие дисперсией, называются диспергирующими. В диспергирующих средах скорость световых волн зависит от длины волны или частоты.

Таким образом, дисперсией света называется зависимость показателя преломления вещества или зависимость фазовой скорости световых волн от частоты или длины волны. Эту зависимость можно охарактеризовать функцией

|

(4.1) |

где

![]() –

длина световой волны в вакууме.

–

длина световой волны в вакууме.

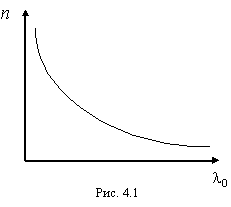

Д ля

всех прозрачных бесцветных веществ

функция (4.1) в видимой части спектра

имеет вид, представленный на рис. 4.1.

С уменьшением длины волны показатель

преломления увеличивается со все

возрастающей скоростью. В этом случае

дисперсия называется нормальной.

ля

всех прозрачных бесцветных веществ

функция (4.1) в видимой части спектра

имеет вид, представленный на рис. 4.1.

С уменьшением длины волны показатель

преломления увеличивается со все

возрастающей скоростью. В этом случае

дисперсия называется нормальной.

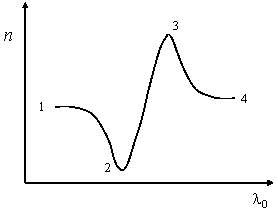

Если вещество поглощает часть лучей, то в области поглощения и вблизи нее ход дисперсии обнаруживает аномалию. На некотором интервале длин волн показатель преломления растет с увеличением длины волны. Такой ход зависимости от называется аномальной дисперсией.

На рис. 4.2 участки 1–2 и 3–4 соответствуют нормальной дисперсии. На участке 2–3 дисперсия аномальна.

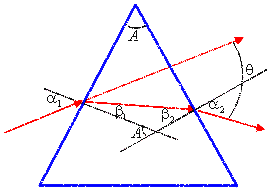

Первые экспериментальные исследования дисперсии света принадлежат Ньютону (1672 г.). Они были выполнены по способу преломления солнечного луча в призме.

Рис. 4.2 |

Получившуюся в результате преломления света в призме цветную полосу Ньютон назвал спектром. В спектре условно различают семь главных цветов, постепенно переходящих из одного в другой, занимая в нем участки различного размера (рис. 4.3).

Рис. 4.3 |

Вышедшие из призмы цветные лучи спектра можно собрать линзой или второй призмой и получить на экране пятно белого света. Если же из спектра выделить цветной пучок лучей одного какого-либо цвета, например, красного и пропустить его через вторую призму, то пучок вследствие преломления отклонится, но уже не разлагаясь на составные тона и не изменяя цвета. Отсюда следует, что призма не меняет белый свет, а разлагает его на составные части. Из белого света можно выделить пучки различных цветов, и лишь совместное действие их вызывает у нас ощущение белого света.

Метод Ньютона и сейчас является хорошим методом исследования и демонстрации дисперсии. При сравнении спектров, полученных с помощью призм с равными преломляющими углами, но из разных веществ, можно увидеть отличие спектров, которое состоит не только в том, что спектры отклонены на разный угол из-за разного показателя преломления для одной и той же длины волны, но и растянуты неодинаково из-за разной дисперсии, то есть разной зависимости показателя преломления от длины волны.

Рис. 4.4 |

Наглядным методом, позволяющим исследовать

дисперсию в призмах из различного

материала, является метод скрещенных

призм, который также впервые применялся

Ньютоном. В этом методе свет проходит

последовательно через две призмы Р1

и Р2, преломляющие ребра

которых расположены перпендикулярно

друг другу (рис. 4.4). С помощью линз L1

и L2 свет собирается на

экране AB. Если бы была только одна призма

Р1, то на экране получилась

бы цветная горизонтальная полоска

![]() .

При наличии второй призмы каждый луч

будет отклонен вниз и тем сильнее, чем

больше его показатель преломления в

призме Р2. В результате

получится изогнутая полоска

.

При наличии второй призмы каждый луч

будет отклонен вниз и тем сильнее, чем

больше его показатель преломления в

призме Р2. В результате

получится изогнутая полоска

![]() .

Красный конец

.

Красный конец

![]() будет

смещен менее всего, фиолетовый

будет

смещен менее всего, фиолетовый

![]() –

больше всего. Вся полоска

наглядно

представит ход дисперсии в призме Р2.

–

больше всего. Вся полоска

наглядно

представит ход дисперсии в призме Р2.

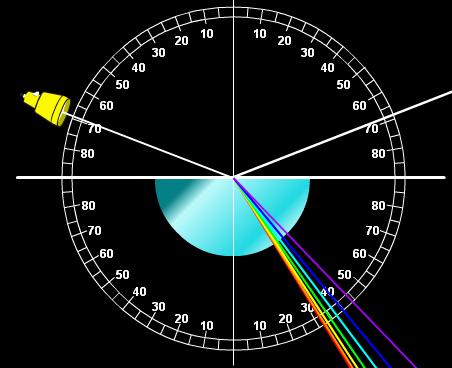

На рис. 4.5 представлено преломление белого света на плоской границе раздела вакуума и прозрачного вещества с очень большим показателем преломления. Для наглядности спектр, получившийся в результате дисперсии, представлен отдельными лучами, соответствующими основным цветам спектра. Проведенный расчет позволяет увидеть, какие из лучей будут отклоняться на большие, а какие – на меньшие углы.

Рис. 4.5 |

В 1860 г. французский физик Леру, проводя измерения показателя преломления для ряда веществ, неожиданно обнаружил, что пары йода преломляют синие лучи в меньшей степени, чем красные. Леру назвал обнаруженное им явление аномальной дисперсией света. Если при нормальной дисперсии показатель преломления с ростом длины волны уменьшается, то при аномальной дисперсии показатель преломления, наоборот, увеличивается. Явление аномальной дисперсии было детально исследовано немецким физиком Кундтом в 1871–1872 гг. При этом Кундт воспользовался методом скрещенных призм, который был предложен в свое время Ньютоном.

Систематические экспериментальные исследования Кундтом аномальной дисперсии показали, что явление аномальной дисперсии связано с поглощением, то есть аномальный ход дисперсии наблюдается в области длин волн, в которой свет сильно поглощается веществом.

Наиболее отчетливо аномальная дисперсия наблюдается в газах (парах), имеющих резкие линии поглощения. Все вещества поглощают свет, однако для прозрачных веществ область поглощения, а следовательно, и область аномальной дисперсии лежит не в видимой, а в ультрафиолетовой или инфракрасной области.

Согласно электромагнитной теории света фазовая скорость электромагнитной волны связана со скоростью света в вакууме соотношением

![]() ,

,

где

![]() –

диэлектрическая проницаемость,

–

диэлектрическая проницаемость,

![]() –

магнитная проницаемость. В оптической

области спектра для всех веществ

очень

близко к 1. Поэтому показатель преломления

вещества будет равен

–

магнитная проницаемость. В оптической

области спектра для всех веществ

очень

близко к 1. Поэтому показатель преломления

вещества будет равен

![]() ,

,

и, следовательно, дисперсия света объясняется зависимостью от частоты. Эта зависимость связана с взаимодействием электромагнитного поля световой волны с атомами и молекулами вещества.

С классической точки зрения дисперсия света возникает в результате вынужденных колебаний заряженных частиц – электронов и ионов – под действием переменного поля электромагнитной волны. Переменное поле электромагнитной волны периодически ускоряет многочисленные микроскопические заряды вещества. Ускоренные полем заряды теряют полученный избыток энергии двумя путями. Во-первых, они передают энергию среде, а во-вторых, как всякие ускоренные заряды, они излучают новые волны. В первом случае происходит поглощение излучения, а во втором – распространение излучения в среде вследствие непрерывного поглощения и переизлучения электромагнитных волн зарядами вещества.

Все электроны, входящие в атом, можно разделить на периферийные, или оптические, и электроны внутренних оболочек. На излучение и поглощение света оказывают влияние только оптические электроны. Собственные частоты электронов внутренних оболочек слишком велики, так что их колебания полем световой волны практически не возбуждаются. Поэтому в теории дисперсии можно ограничиться рассмотрением одних только оптических электронов.

Дисперсия света в веществе объясняется тем, что оптические электроны в атомах совершают под действием электрического поля электромагнитных волн вынужденные колебания с частотой падающих волн. Колеблющиеся электроны излучают вторичные электромагнитные волны той же частоты. Эти волны, складываясь с приходящей волной, образуют распространяющуюся в среде результирующую волну, которая распространяется в среде с фазовой скоростью, отличающейся от скорости света в вакууме.

Особым образом волна ведёт себя в области частот, близких к собственной частоте колебаний электронов. В этом случае имеет место явление резонанса, в результате которого сдвиг фаз первичной волны и вторичных волн равен нулю, резко возрастает амплитуда вынужденных колебаний электронов и наблюдается значительное поглощение средой энергии падающих волн.

Вдали от резонанса фазовая скорость уменьшается с ростом частоты, а показатель преломления увеличивается, и, следовательно, наблюдается нормальная дисперсия. В области частот, близких к собственным колебаниям оптических электронов, фазовая скорость увеличивается с ростом частоты, а показатель преломления уменьшается, то есть наблюдается аномальная дисперсия.

Рис. 4.6 |

Так как показатель преломления зависит от длины волны, то лучи разных длин волн после прохождения призмы отклонятся на разные углы, что и наблюдал Ньютон.

Разлагая свет в спектр с помощью призмы,

можно определить его спектральный

состав, так же, как и с помощью дифракционной

решетки. Цвета в спектрах, полученных

с помощью призмы и с помощью дифракционной

решетки, располагаются по-разному.

Дифракционная решетка, как следует из

условия для главного максимума

![]() ,

сильнее отклоняет лучи с большей длиной

волны. Призма же разлагает свет в спектр

в соответствии с показателем преломления,

который в области нормальной дисперсии

уменьшается с увеличением длины волны.

Поэтому красные лучи отклоняются призмой

меньше, чем фиолетовые.

,

сильнее отклоняет лучи с большей длиной

волны. Призма же разлагает свет в спектр

в соответствии с показателем преломления,

который в области нормальной дисперсии

уменьшается с увеличением длины волны.

Поэтому красные лучи отклоняются призмой

меньше, чем фиолетовые.

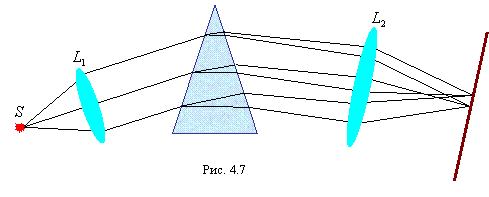

Принципиальная схема простейшего

спектрального прибора, действие которого

основано на явлении дисперсии, представлена

на рис. 4.7. Источник излучения S

находится в фокальной плоскости линзы

![]() .

Выходящий из линзы параллельный пучок

света падает на призму. Вследствие

дисперсии света в веществе призмы лучи,

соответствующие разным длинам волн,

выходят из призмы под разными углами.

В фокальной плоскости линзы

.

Выходящий из линзы параллельный пучок

света падает на призму. Вследствие

дисперсии света в веществе призмы лучи,

соответствующие разным длинам волн,

выходят из призмы под разными углами.

В фокальной плоскости линзы

![]() находится

экран, на котором отображается спектр

падающего излучения.

находится

экран, на котором отображается спектр

падающего излучения.

Это интересно!

Радуга

Гало

Зеленый луч

Радуга

Р адуга

– это красивое небесное явление,

возникающее во время дождя, – всегда

привлекала внимание человека. У радуги

различают семь основных цветов, плавно

переходящих один в другой. Вид дуги,

яркость цветов, ширина полос зависят

от размеров капелек воды и их количества.

адуга

– это красивое небесное явление,

возникающее во время дождя, – всегда

привлекала внимание человека. У радуги

различают семь основных цветов, плавно

переходящих один в другой. Вид дуги,

яркость цветов, ширина полос зависят

от размеров капелек воды и их количества.

Впервые теория радуги была дана в 1637 г. Рене Декартом. Он объяснил возникновение радуги отражением и преломлением света в дождевых каплях. Образование цветов и их последовательность были объяснены позже, после разгадки сложной природы белого света и его дисперсии в среде. Попадая внутрь капли, солнечный луч преломляется и вследствие дисперсии разлагается в спектр; отраженные от задней полусферы капли цветные лучи спектра солнечного излучения выходят обратно через переднюю поверхность капли. Поэтому видеть радугу можно лишь тогда, когда Солнце находится с одной стороны от наблюдателя, а дождь идет с другой стороны.

Из-за дисперсии каждый цвет в отраженных лучах собирается под своим углом, поэтому радуга образует в небе дугу. Цвета в дождевой радуге разделены не очень четко, поскольку капли имеют разный диаметр, и на одних каплях дисперсия проявляется сильнее, на других – слабее. Большие капли создают более узкую радугу, с резко выделяющимися цветами, малые – дугу расплывчатую и неяркую. Поэтому летом после грозового дождя, во время которого падают крупные капли, видна особенно яркая и узкая радуга.

Гало

Гало вокруг Луны |

Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения кристаллов. Преломленный ледяными кристаллами свет вследствие дисперсии разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Гало следует отличать от венцов, которые внешне схожи с ним, но имеют другое, дифракционное, происхождение.