- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

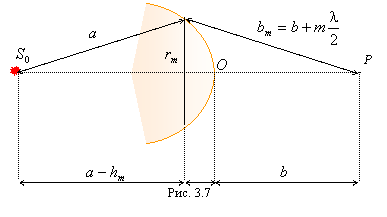

3.3. Зоны Френеля

Вычисления по формуле (3.2) представляют в общем случае трудную задачу. Однако, как показал Френель, в случаях, отличающихся симметрией, нахождение амплитуды результирующего колебания может быть осуществлено простым алгебраическим или геометрическим суммированием.

Ч тобы

понять суть метода, разработанного

Френелем, определим амплитуду светового

колебания, возбуждаемого в точке

тобы

понять суть метода, разработанного

Френелем, определим амплитуду светового

колебания, возбуждаемого в точке

![]() сферической

волной, распространяющейся в изотропной

однородной среде от источника

сферической

волной, распространяющейся в изотропной

однородной среде от источника

![]() (рис. 3.7).

Фронт такой волны симметричен относительно

прямой

(рис. 3.7).

Фронт такой волны симметричен относительно

прямой

![]() .

Разобьем поверхность фронта на кольцевые

зоны, построенные так, что расстояния

от краев каждой зоны до точки

отличаются

на

.

Разобьем поверхность фронта на кольцевые

зоны, построенные так, что расстояния

от краев каждой зоны до точки

отличаются

на

![]() (где

–

длина волны в той среде, в которой

распространяется волна). Обладающие

таким свойством зоны называются зонами

Френеля.

(где

–

длина волны в той среде, в которой

распространяется волна). Обладающие

таким свойством зоны называются зонами

Френеля.

Если расстояние от вершины поверхности

О до точки Р равно b, то

расстояние от внешнего края

![]() -й

зоны до точки Р равно

-й

зоны до точки Р равно

![]() .

Колебания, приходящие в точку Р от

аналогичных точек двух соседних зон

(то есть от точек, лежащих в середине

зон или у внешних краев зон и тому

подобное), находятся в противофазе.

Поэтому и результирующие колебания,

создаваемые каждой из зон в целом, будут

для соседних зон отличаться по фазе на

.

.

Колебания, приходящие в точку Р от

аналогичных точек двух соседних зон

(то есть от точек, лежащих в середине

зон или у внешних краев зон и тому

подобное), находятся в противофазе.

Поэтому и результирующие колебания,

создаваемые каждой из зон в целом, будут

для соседних зон отличаться по фазе на

.

Покажем, что площади всех зон Френеля

примерно одинаковы. Внешняя граница

-й

зоны выделяет на волновой поверхности

сферический сегмент высоты

![]() .

Обозначим площадь этого сегмента

.

Обозначим площадь этого сегмента

![]() .

Тогда площадь

-й

зоны можно представить в виде

.

Тогда площадь

-й

зоны можно представить в виде

![]() ,

где

,

где

![]() –

площадь сферического сегмента, выделяемого

внешней границей

–

площадь сферического сегмента, выделяемого

внешней границей

![]() -й

зоны. Из рис. 3.7 видно, что

-й

зоны. Из рис. 3.7 видно, что

![]() ,

где

,

где

![]() –

радиус волнового фронта,

–

радиус волнового фронта,

![]() –

радиус внешней границы m-й зоны.

Тогда

–

радиус внешней границы m-й зоны.

Тогда

|

(3.3) |

|

(3.4) |

Для не слишком больших значений

и

ввиду малости l можно пренебречь в

(3.4) слагаемым, содержащим

![]() .

В этом приближении

.

В этом приближении

|

(3.5) |

Площадь сегмента равна произведению длины окружности, ограничивающей сегмент, на высоту сегмента. Следовательно, площадь -й зоны будет равна:

|

(3.6) |

Полученное выражение не зависит от m. Это означает, что при принятых допущениях площади зон Френеля примерно одинаковы.

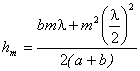

Из равенства (3.3) легко найти радиусы

этих зон. Высота сегмента

![]() ,

поэтому можно считать, что

,

поэтому можно считать, что

![]() .

Подставив значение (3.5) для

,

получим, что радиус внешней границы

-й

зоны равен:

.

Подставив значение (3.5) для

,

получим, что радиус внешней границы

-й

зоны равен:

|

(3.7) |

Так как расстояние от зоны до точки Р

медленно растет с увеличением номера

зоны m, и угол j между нормалью к

элементам зоны и направлением на точку

Р также растет, то амплитуда колебания,

возбуждаемого зонами Френеля в точке

Р, монотонно убывает с ростом номера

зоны. Даже при очень больших

,

когда площадь зоны начинает заметно

расти с увеличением

,

убывание множителя

![]() перевешивает

рост

перевешивает

рост

![]() ,

так что амплитуда продолжает убывать.

В результате амплитуды колебаний,

возбуждаемых в точке Р зонами

Френеля, монотонно убывают:

,

так что амплитуда продолжает убывать.

В результате амплитуды колебаний,

возбуждаемых в точке Р зонами

Френеля, монотонно убывают:

![]()

Фазы колебаний, возбуждаемых соседними зонами, отличаются на . Поэтому амплитуда результирующего колебания в точке Р может быть представлена в виде

|

(3.8) |

В это выражение все амплитуды от нечетных зон входят с одним знаком, а от четных – с другим. Сгруппируем члены в (3.8) следующим образом:

|

(3.9) |

при последнем члене будет знак плюс,

если число зон нечетное, знак минус –

при четном числе зон. Вследствие

монотонного убывания амплитуды

приближенно можно считать, что

![]() .

Тогда выражения в скобках равны нулю.

При полностью открытом фронте последний

член суммы стремится к нулю, так как

.

Тогда выражения в скобках равны нулю.

При полностью открытом фронте последний

член суммы стремится к нулю, так как

![]() .

Поэтому

.

Поэтому

|

(3.10) |

Таким образом, при свободном распространении

волны волновое возмущение в точке Р

от всего фронта составляет половину

возмущения, даваемого только одной

первой зоной Френеля. Амплитуда

результирующего колебания, получающегося

вследствие взаимной интерференции

волн, идущих к точке Р от различных

участков сферической волны, меньше

амплитуды, создаваемой действием

центральной зоны. Действие всей волны

на точку Р сводится к действию ее

малого участка, меньше, чем центральная

зона с площадью

![]() .

.

Оценим размеры зон Френеля. Длина

световой волны очень мала,

![]() .

Поэтому для расстояния

.

Поэтому для расстояния

![]() ,

примерно равного 1 м, площадь

действующей части волны меньше 1 мм2.

Следовательно, распространение света

от источника

к

точке Р происходит так, как если бы

световой поток шел внутри очень узкого

канала вдоль

,

то есть прямолинейно.

,

примерно равного 1 м, площадь

действующей части волны меньше 1 мм2.

Следовательно, распространение света

от источника

к

точке Р происходит так, как если бы

световой поток шел внутри очень узкого

канала вдоль

,

то есть прямолинейно.

Хорошей иллюстрацией, подтверждающей

рассуждения Френеля, может служить опыт

с зонной пластинкой. Зонная пластинка

представляет собой экран, состоящий из

последовательности чередующихся

прозрачных и непрозрачных колец, радиусы

которых при выбранных значениях a,

b и l удовлетворяют соотношению

![]() .

Приготовленный таким образом экран

называется амплитудной зонной пластинкой.

.

Приготовленный таким образом экран

называется амплитудной зонной пластинкой.

Если расположить такую пластинку на

расстоянии

от

точечного источника и на расстоянии

от

точки наблюдения на линии, соединяющей

эти две точки, то для длины волны

пластинка

прикроет все четные зоны и оставит

свободными все нечетные, начиная с

центральной. Тогда амплитуда результирующего

колебания в точке Р определится

соотношением

![]() ,

то есть окажется значительно больше,

чем при полностью открытом фронте.

Усиление интенсивности света зонной

пластинкой эквивалентно фокусирующему

действию собирающей линзы.

,

то есть окажется значительно больше,

чем при полностью открытом фронте.

Усиление интенсивности света зонной

пластинкой эквивалентно фокусирующему

действию собирающей линзы.

Ещё большего эффекта можно добиться,

не перекрывая зоны, а изменяя их фазу

на π. В этом случае

![]() .

Впервые это было осуществлено Робертом

Вудом.. Он покрыл стекло тонким слоем

лака и выгравировал на нем зонную

пластинку так, что оптическая толщина

нечетных зон отличалась от толщины

четных зон на

.

Такие пластинки называют фазовыми

зонными пластинками.

.

Впервые это было осуществлено Робертом

Вудом.. Он покрыл стекло тонким слоем

лака и выгравировал на нем зонную

пластинку так, что оптическая толщина

нечетных зон отличалась от толщины

четных зон на

.

Такие пластинки называют фазовыми

зонными пластинками.

Зонные пластинки, так называемые линзы Френеля, находят применение не только в оптике, но и в акустике и радиотехнике для достаточно малых длин волн, при которых размеры линз получаются не слишком большими (сантиметровые радиоволны, ультразвуковые волны).

.

.