- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

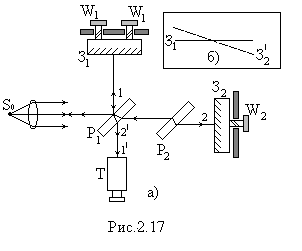

2.6. Двухлучевые интерферометры

Явление интерференции лежит в основе устройств, которые называются интерферометрами. Принцип действия всех интерферометров одинаков, и различаются они лишь методами получения когерентных волн. Пучок света с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее число когерентных пучков, которые проходят различные оптические пути, а затем сводятся вместе. В точке схождения пучков наблюдаются интерференционные максимумы или минимумы. Форма и взаимное расположение интерференционных максимумов и минимумов зависит от способа разделения пучка света на когерентные пучки, от числа интерферирующих пучков, их оптической разности хода, спектрального состава света.

Интерферометры позволяют с высокой точностью измерять линейные и угловые размеры, показатели преломления веществ, исследовать структуру спектральных линий и т.д. В зависимости от назначения они отличаются конфигурацией.

Интерферометр Майкельсона. Рассмотрим подробно схему и принцип действия интерферометра Майкельсона – ученого, сыгравшего большую роль в истории науки.

В интерферометре Майкельсона (рис. 2.17)

свет от источника

интерферометре Майкельсона (рис. 2.17)

свет от источника

![]() падает

на полупрозрачную пластинку

падает

на полупрозрачную пластинку

![]() ,

расположенную под углом 45° к направлению

распространения луча. На пластинке

он

разделяется на две волны, распространяющиеся

к зеркалам

,

расположенную под углом 45° к направлению

распространения луча. На пластинке

он

разделяется на две волны, распространяющиеся

к зеркалам

![]() и

и

![]() .

После отражения от зеркал

и

волны

распространяются в направлении трубы

Т и могут интерферировать. Пластинка

.

После отражения от зеркал

и

волны

распространяются в направлении трубы

Т и могут интерферировать. Пластинка

![]() ,

тождественная с пластинкой

,

компенсирует разность хода, возникающую

из-за того, что один пучок пересекает

пластинку

три

раза, а другой – только один раз. В

результате разность хода лучей,

распространяющихся строго вдоль оси

интерферометра, определяется разностью

длин плеч

,

тождественная с пластинкой

,

компенсирует разность хода, возникающую

из-за того, что один пучок пересекает

пластинку

три

раза, а другой – только один раз. В

результате разность хода лучей,

распространяющихся строго вдоль оси

интерферометра, определяется разностью

длин плеч

![]() и

и

![]() (расстояний

от

до

и

):

(расстояний

от

до

и

):

![]() .

.

Возникающая при этом разность фаз

![]() .

Здесь не учитывается изменение фаз при

отражении от зеркал и пластин. Это можно

сделать, но ничего нового в этом случае

не наблюдается, так как вносимая при

этом дополнительная разность хода

кратна

.

Здесь не учитывается изменение фаз при

отражении от зеркал и пластин. Это можно

сделать, но ничего нового в этом случае

не наблюдается, так как вносимая при

этом дополнительная разность хода

кратна

![]() .

.

Распределение интенсивности зависит

от разности фаз

![]() .

Суммарная интенсивность максимальна,

когда

.

Суммарная интенсивность максимальна,

когда

![]() ,

то есть

,

то есть

![]() ,

,

![]() ,

и равна нулю при

,

и равна нулю при

![]() и

и

![]() .

.

Главная особенность интерферометра

Майкельсона заключается в том, что,

передвигая одно из зеркал с помощью

винтов

![]() ,

можно непрерывно изменять разность

хода, наблюдая при этом интерференционную

картину. Если зеркала расположить под

углом друг к другу (рис. 2.17б), то можно

наблюдать полосы равной толщины.

,

можно непрерывно изменять разность

хода, наблюдая при этом интерференционную

картину. Если зеркала расположить под

углом друг к другу (рис. 2.17б), то можно

наблюдать полосы равной толщины.

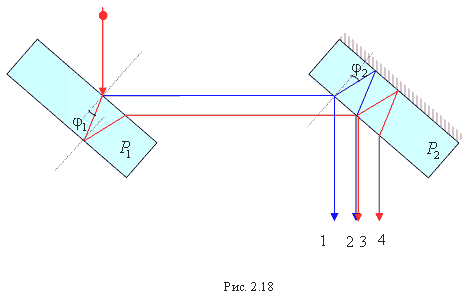

Интерферометр Жамена. В интерферометре

Жамена деление лучей происходит в

толстых, не менее 20 мм, пластинах,

изготовленных из однородного стекла

или кварца (рис. 2.18). П ластины

располагаются под углом 45° к направлению

падающего луча. В результате отражения

от передней и задней граней пластин

и

образуются

четыре луча. Лучи 2 и 3 пространственно

совмещены и могут интерферировать.

Каждая пластина вносит разность хода

ластины

располагаются под углом 45° к направлению

падающего луча. В результате отражения

от передней и задней граней пластин

и

образуются

четыре луча. Лучи 2 и 3 пространственно

совмещены и могут интерферировать.

Каждая пластина вносит разность хода

![]() .

Поэтому разность хода лучей 2 и 3 равна

.

Поэтому разность хода лучей 2 и 3 равна

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() –

углы преломления в пластинах

и

.

Разность хода тем больше, чем толще

пластины. Если пластины установлены

параллельно друг другу, то

–

углы преломления в пластинах

и

.

Разность хода тем больше, чем толще

пластины. Если пластины установлены

параллельно друг другу, то

![]() –

поле будет равномерно освещено. При

юстировке одну из пластин немного

наклоняют, поворачивая вокруг

горизонтальной оси. Тогда углы

и

будут

немного отличаться, и интерференционная

картина представляет горизонтальные

полосы равной толщины малых порядков,

которые можно наблюдать в зрительную

трубу, установленную на бесконечность.

Пучки между пластинами пространственно

разделены, что позволяет поместить на

их пути кюветы длиной

–

поле будет равномерно освещено. При

юстировке одну из пластин немного

наклоняют, поворачивая вокруг

горизонтальной оси. Тогда углы

и

будут

немного отличаться, и интерференционная

картина представляет горизонтальные

полосы равной толщины малых порядков,

которые можно наблюдать в зрительную

трубу, установленную на бесконечность.

Пучки между пластинами пространственно

разделены, что позволяет поместить на

их пути кюветы длиной

![]() с

исследуемыми веществами. При этом

оптическая разность хода лучей изменится

на величину

с

исследуемыми веществами. При этом

оптическая разность хода лучей изменится

на величину

![]() ,

что вызовет смещение интерференционной

картины на m полос. Из условия

,

что вызовет смещение интерференционной

картины на m полос. Из условия

![]() можно

определить

можно

определить

![]() с

точностью до

с

точностью до

![]() и

более.

и

более.

Интерферометр Жамена труден в изготовлении, так как сложно получить однородные толстые пластины. Кроме того, толстые пластины медленно прогреваются, и интерференционная картина ползет часами. Трудно проводить исследования в ультрафиолетовой области, для нее требуются кварцевые пластины (обычное стекло поглощает ультрафиолетовое излучение), а они хрупкие.

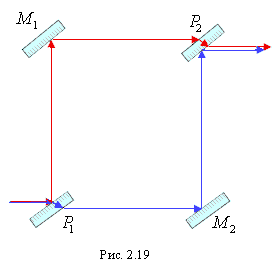

От всех этих недостатков свободен интерферометр Рождественского.

И нтерферометр

Рождественского. В интерферометре

Рождественского роль делителей пучков

играют полупрозрачные пластины

нтерферометр

Рождественского. В интерферометре

Рождественского роль делителей пучков

играют полупрозрачные пластины

![]() и

зеркала

и

зеркала

![]() (рис. 2.19).

Здесь пучки значительно пространственно

разведены без использования толстых

пластин, и можно легко ввести кюветы с

исследуемым веществом. Таким образом,

можно изучать физические процессы,

которые ведут к изменению показателя

преломления, например, при нагревании.

(рис. 2.19).

Здесь пучки значительно пространственно

разведены без использования толстых

пластин, и можно легко ввести кюветы с

исследуемым веществом. Таким образом,

можно изучать физические процессы,

которые ведут к изменению показателя

преломления, например, при нагревании.