- •Содержание

- •1. Электромагнитные волны

- •1.1. Плоские электромагнитные волны и их свойства

- •1. Векторы и перпендикулярны направлению распространения волны (вектору ).

- •3. В электромагнитной волне модули векторов и связаны между собой . Это соотношение выполняется в любой точке пространства в любой момент времени.

- •1.2. Опыт Герца

- •1.3. Энергия электромагнитных волн

- •1.4. Излучение диполя

- •1.5. Световое давление

- •1.6. Шкала электромагнитных волн

- •2. Интерференция света

- •2.1. Интерференция света. Когерентность

- •1) , Тогда и ;

- •2) , Тогда и .

- •2.2. Интерференция двух монохроматических волн

- •2.3. Интерференционные устройства

- •2.4. Интерференция света в тонких пленках

- •2.5. Кольца Ньютона

- •Просветление оптики

- •2.6. Двухлучевые интерферометры

- •3. Дифракция света

- •3.1. Явление дифракции

- •3.2. Принцип Гюйгенса–Френеля

- •3.3. Зоны Френеля

- •3.4. Графическое вычисление результирующей амплитуды. Спираль Френеля

- •3.5. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •3.6. Дифракция Френеля от непрозрачного экрана

- •3.7. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •3.8. Дифракционная решетка

- •3.9. Физические принципы голографии

- •4. Дисперсия и поглощение света

- •4.1. Дисперсия света

- •Зеленый луч

- •4.2. Поглощение света

- •4.3. Рассеяние света

- •Голубое Солнце

- •4.4. Свет и цвет

- •5. Поляризация света

- •5.1. Естественный и поляризованный свет. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса

- •5.2. Поляризация при отражении и преломлении

- •5.3. Двойное лучепреломление

- •5.4. Искусственная анизотропия

- •Это интересно! 6. Геометрическая оптика

- •6.1. Основные законы геометрической оптики

- •6.2. Полное внутреннее отражение

- •6.3. Линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Формула линзы

- •7. Оптические приборы

- •7.1. Глаз как оптический прибор. Угол зрения

- •7.2. Лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов

- •1. Приборы, служащие для рассматривания очень мелких предметов (лупа, микроскоп). Эти приборы зрительно увеличивают рассматриваемые предметы.

- •2. Приборы, предназначенные для рассматривания удаленных объектов (зрительная труба, бинокль, телескоп и т.П.). Эти приборы зрительно приближают рассматриваемые предметы.

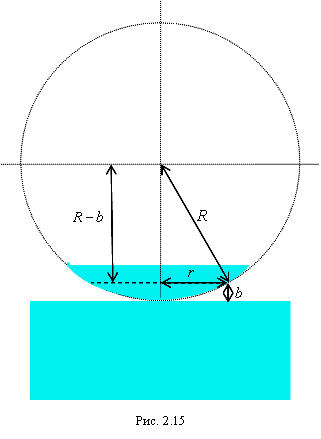

2.5. Кольца Ньютона

К лассическим

примером полос равной толщины являются

кольца Ньютона. Они наблюдаются при

отражении света от соприкасающихся

друг с другом плоскопараллельной

стеклянной пластинки и плоско-выпуклой

линзы с большим радиусом кривизны

(рис. 2.15). Роль тонкой пленки, от

поверхности которой отражаются волны,

играет воздушный зазор между пластинкой

и линзой (вследствие большой толщины

пластинки и линзы за счет отражений от

других поверхностей интерференционные

полосы не возникают). При нормальном

падении света полосы равной толщины

имеют вид окружностей, при наклонном –

эллипсов.

лассическим

примером полос равной толщины являются

кольца Ньютона. Они наблюдаются при

отражении света от соприкасающихся

друг с другом плоскопараллельной

стеклянной пластинки и плоско-выпуклой

линзы с большим радиусом кривизны

(рис. 2.15). Роль тонкой пленки, от

поверхности которой отражаются волны,

играет воздушный зазор между пластинкой

и линзой (вследствие большой толщины

пластинки и линзы за счет отражений от

других поверхностей интерференционные

полосы не возникают). При нормальном

падении света полосы равной толщины

имеют вид окружностей, при наклонном –

эллипсов.

Найдем радиусы колец Ньютона, получающихся

при падении света по нормали к пластинке.

В этом случае

![]() и

и

![]()

![]() .

Из рис. 2.15 видно, что

.

Из рис. 2.15 видно, что

![]() ,

где

,

где

![]() –

радиус кривизны линзы,

–

радиус кривизны линзы,

![]() –

радиус окружности, всем точкам которой

соответствует одинаковый зазор

.

Величиной

–

радиус окружности, всем точкам которой

соответствует одинаковый зазор

.

Величиной

![]() можно

пренебречь, тогда

можно

пренебречь, тогда

![]() .

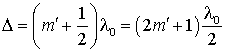

Чтобы учесть возникающее при отражении

от пластинки изменение фазы на p, нужно

добавить к разности хода

:

.

Чтобы учесть возникающее при отражении

от пластинки изменение фазы на p, нужно

добавить к разности хода

:

|

(2.17) |

В точках, для которых

![]() ,

возникнут максимумы интенсивности, а

в точках, для которых

,

возникнут максимумы интенсивности, а

в точках, для которых

–

минимумы интенсивности. Оба условия

можно объединить в одно:

–

минимумы интенсивности. Оба условия

можно объединить в одно:

|

(2.18) |

четным

![]() будут

соответствовать максимумы, а нечетным

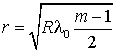

– минимумы интенсивности. Подставив

(2.18) в (2.17), получим радиусы темных и

светлых колец Ньютона:

будут

соответствовать максимумы, а нечетным

– минимумы интенсивности. Подставив

(2.18) в (2.17), получим радиусы темных и

светлых колец Ньютона:

|

(2.19) |

Четным

соответствуют

радиусы светлых колец, нечетным

–

радиусы темных колец. Значению

![]() соответствует

соответствует

![]() ,

то есть в месте касания пластинки и

линзы наблюдается минимум интенсивности,

обусловленный изменением фазы на p при

отражении световой волны от пластинки.

,

то есть в месте касания пластинки и

линзы наблюдается минимум интенсивности,

обусловленный изменением фазы на p при

отражении световой волны от пластинки.

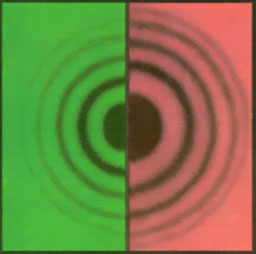

Рис. 2.16 |

Если в установке Ньютона линзу перемещать вверх параллельно самой себе, то из-за увеличения толщины воздушной прослойки каждая окружность, соответствующая постоянной разности хода, будет стягиваться к центру картины. Достигнув центра, интерференционное кольцо превращается в кружок, исчезающий при дальнейшем перемещении линзы. Таким образом, центр картины будет попеременно становиться то светлым, то темным. Одновременно на периферии поля зрения будут зарождаться и перемещаться к центру новые интерференционные кольца, пока каждое из них не исчезнет в центре картины. При перемещении линзы непрерывно вверх пропадают кольца самых низких порядков интерференции и зарождаются кольца более высоких порядков.

Пример

Просветление оптики

Просветление оптики делается для уменьшения коэффициентов отражения поверхностей оптических деталей путём нанесения на них одной или нескольких непоглощающих плёнок. Без просветляющих плёнок потери на отражение света могут быть очень большими. В системах с большим числом поверхностей, например, в сложных объективах, потери света могут достигать 70 % и более, что ухудшает качество изображений, формируемых такими оптическими системами. Устранить это можно с помощью просветления оптики, которое является одним из важнейших применений интерференции в тонких пленках.

При отражении света от передней и задней

поверхности пленки, нанесенной на

оптическую деталь, в отраженном свете

образуется минимум интенсивности в

результате интерференции, а следовательно,

в проходящем свете будет максимум

интенсивности для этой длины волны. При

нормальном падении света эффект будет

максимален, если толщина тонкой плёнки

равна нечётному числу четвертей длины

световой волны в материале плёнки.

Действительно, в этом случае потери

половины длины волны при отражении не

происходит, так как и на верхней, и на

нижней поверхностях пленки волна

отражается от границы раздела среды

оптически менее плотной и оптически

более плотной. Поэтому условие максимума

интенсивности примет вид

![]() .

Отсюда получим

.

Отсюда получим

![]() .

.

Изменяя толщину просветляющей плёнки, можно сместить минимум отражения в различные участки спектра.

.

.