- •Валентин Никифорович Зуев Владимир Алексеевич Логинов Нормативно‑правовое регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта

- •Аннотация

- •Владимир Алексеевич Логинов, Валентин Никифорович Зуев Нормативно‑правовое регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта Введение

- •Глава 1 Эволюция нормативно‑правовых основ сферы физической культуры и спорта в России

- •1.1. Формирование и регулирование нормативно‑правовой базы в рамках военного ведомства в конце XVII – начале XX в

- •Военачальники Российской империи, способствовавшие формированию нормативно‑правовой базы в сфере физической культуры и спорта

- •1.2. Деятельность Министерства народного просвещения по формированию нормативно‑правовой базы в сфере физического воспитания в XVII – начале XX в

- •1.3. Создание нормативно‑правовой базы в условиях победы и утверждения Советской власти (1917–1930 гг.)

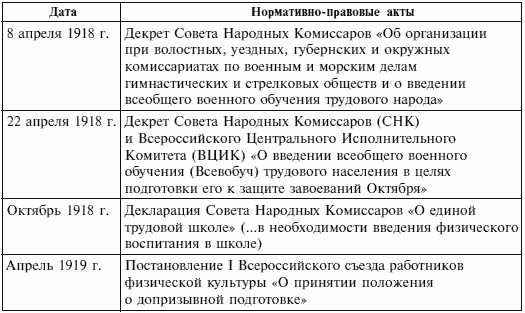

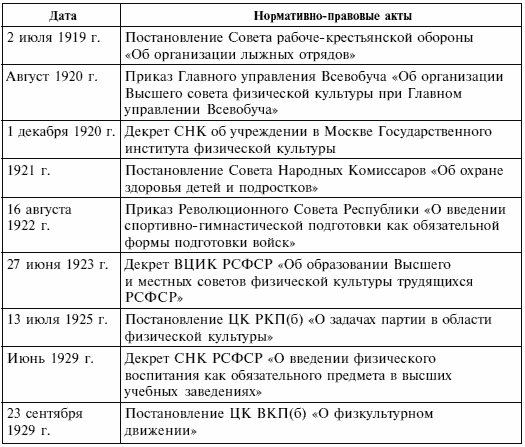

- •Нормативно‑правовая база физической культуры и спорта в первые годы Советской власти (1917 1930 гг.)

- •1.4. Формирование административно‑командных основ управления сферой физической культуры и спорта в 1930–1940 гг

- •Нормативно‑правовая база, регулирующая сферу физической культуры и спорта в период 1930 1940 гг.

- •1.5. Нормативно‑правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941–1950 гг.)

- •Конец ознакомительного фрагмента.

Нормативно‑правовая база физической культуры и спорта в первые годы Советской власти (1917 1930 гг.)

Постановление ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 г. «О задачах партии в области физической культуры» определило пути дальнейшего развития спорта и явилось программным документом по физическому воспитанию. Парторганизациям предлагалось усилить руководство физкультурными организациями, обеспечивая политическое воспитание и не допуская их отрыва от массовых профессиональных организаций; придать физкультурному движению массовый характер с вовлечением в него не только рабочих, но и крестьян, не только молодежи, но и взрослых рабочих и работниц; особое внимание обратить на связь задач физической культуры и социалистического строительства. В постановлении указывалось, что физкультуру необходимо рассматривать не только с точки зрения оздоровления и военной подготовки рабочих и крестьянских масс, но и как одну из сторон культурно‑хозяйственной деятельности и воспитания молодежи, сплочения вокруг партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций.

Существовали параллелизм и разнобой по организационным вопросам, главным образом между профсоюзами и комсомолом.

В 1928 г. на VIII съезде ВЛКСМ было отмечено, что главным тормозом в физкультурной работе является организационная структура физкультурного движения. На съезде было высказано предложение о создании единого Всесоюзного добровольного спортивного общества. Решение съезда по этому вопросу вызвало оживленную дискуссию среди физкультурной общественности.

Конец дискуссии положило постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физкультурном движении». Признав работу неудовлетворительной (слабый охват широких масс рабочего класса, рекордсменский уклон, ведомственный разнобой и др.), ЦК ВКП(б) предложил усилить и централизовать государственное руководство, с тем чтобы ликвидировать параллелизм и разнобой в физкультурной работе, подчеркнул необходимость организовать при ЦИК СССР Всесоюзный совет физической культуры на правах государственного органа в физкультурном движении (В.В. Столбов).

ЦК ВКП(б) указал, что «…без усиления государственного централизованного руководства, с одной стороны, и без участия в физкультурном движении широкой рабочей общественности – с другой, сдвинуть дело развития физкультурного движения нельзя». Комсомолу и профсоюзам было рекомендовано усилить работу по физической культуре, по втягиванию в нее широких рабочих масс, особенно молодежи, по подготовке руководителей и инструкторов физкультуры из рабочих путем создания соответствующих курсов. ЦК ВКП(б) признал нецелесообразным создание Всесоюзного добровольного общества физкультуры. Организация общества повлекла бы за собой отрыв физкультурных кружков от общественных организаций, от их культурно‑воспитательной работы.

1.4. Формирование административно‑командных основ управления сферой физической культуры и спорта в 1930–1940 гг

Система правового регулирования в государстве, как правило, определяется Конституцией и изданными в соответствии с ней законодательными и подзаконными актами.

В 1930‑е гг. в СССР сформировалась административно‑командная система управления, которая имела такую структуру: политическое руководство и его аппарат, государственные органы исполнительной и законодательной власти, органы управления по делам физической культуры и непосредственные исполнители.

Эта управленческая структура не способствовала творческой работе специалистов, так как подробные инструкции сковывали их инициативу. Делегаты VIII съезда ВЛКСМ (1928), воодушевленные первой наградой комсомолу (за мужество и отвагу в годы Гражданской войны ему был вручен орден Красного Знамени), отмечали, что развитие физической культуры замедлилось из‑за отсутствия единого в стране добровольного спортивного общества (ДСО), что «пагубно отражается» на общественно‑воспитательной работе, а это, в свою очередь, «…вызывает такие нежелательные, болезненные явления среди физкультурников, как пьянство, грубость, хулиганство».

Разнобой в деятельности многочисленных учреждений в профсоюзах и ведомствах, осуществлявших физическое воспитание, затрудняли управление физкультурным движением со стороны Советов физкультуры – общественных образований при государственном органе здравоохранения. Усиление и централизация руководства, отмечалось в постановлении ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физкультурном движении», необходимы потому, что состояние физкультурной работы неудовлетворительно из‑за слабого охвата широких масс рабочего класса, рекордсменского уклона, ведомственного параллелизма и пр. Было признано «…необходимым устранить разнобой в физкультурной работе, внести в нее больше организованности и плановости, максимально расширить общий масштаб физкультурной работы, обеспечив вовлечение в физкультурное движение рабочих масс и усилив физкультурную работу в деревне».

Во исполнение этого решения президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 1 апреля 1930 г. принял постановление об учреждении Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР. ВСФК наделялся правами государственного органа руководства и контроля в области физической культуры и спорта.

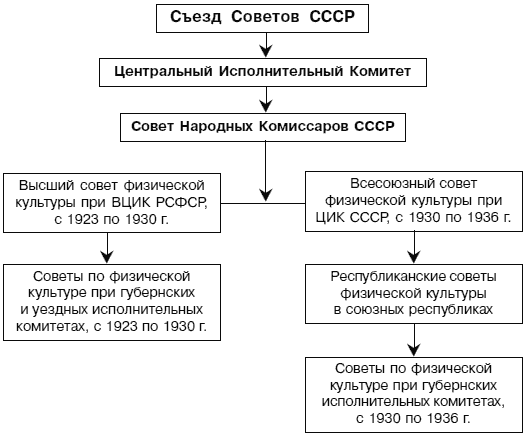

В союзных и автономных республиках, краях и областях, городах и районах были созданы органы с правами государственного руководства и контроля по физкультуре. С созданием Всесоюзного совета физической культуры устанавливалась единая общесоюзная система государственного управления физкультурным движением в СССР (рис. 3).

Рис. 3. Управление физической культурой и спортом в 1923–1936 гг.

В ноябре 1930 г. Всесоюзная конференция профсоюзов по физической культуре приняла решение о переходе от клубно‑территориального принципа построения физкультурной работы к производственному. Взамен кружков физкультуры при рабочих клубах были созданы коллективы физической культуры на заводах, фабриках и в учреждениях. Коллектив физкультуры стал основным звеном советского физкультурного движения. Переход на производственный принцип приблизил коллективы физкультуры к партийным, комсомольским, профсоюзным и хозяйственным организациям предприятий и учреждений. Многие физкультурники становились передовиками производства. Широкую популярность получил лозунг: «Каждый физкультурник – ударник и каждый ударник – физкультурник». Отвечая на этот призыв, тысячи физкультурников и спортсменов приняли активное участие в строительстве Магнитки и Кузбасса, помогали молодым колхозам и совхозам в проведении посевных и уборочных работ, создавали ударные бригады, физкультурные цеха.

В марте 1931 г. ВСФК при ЦИК СССР утвердил Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) I ступени, ставший основой советской системы физического воспитания. В комплекс были включены испытания по 15 видам физических упражнений (бег, прыжки, метания, плавание, лыжный спорт и др.) и требования: знать самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и уметь оказывать первую медицинскую (доврачебную) помощь, а также участвовать в ударном труде, знать основы советского физкультурного движения и др. Значок ГТО стал отличием передовика в труде, науке, боевой подготовке, и носили его с гордостью.

Среди первых значкистов ГТО I ступени были И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов, ударники труда А. Стаханов и П. Ангелина, академики Лепешинская и Штерн, выдающиеся легкоатлеты братья Серафим и Георгий Знаменские. Миллионам людей сдача норм ГТО открыла путь к здоровью и спорту. Нормативы ГТО сдавали мужчины старше 18 лет, женщины – с 17 лет.

Популярность комплекса ГТО I ступени способствовала введению II ступени, более сложной (1932). В нее входили 3 теоретических требования и 22 вида практических испытаний без учета климатических условий, а также знание национально‑воспитательных и других традиций физкультурного движения.

В 1934 г. была введена ступень «Будь готов к труду и обороне» (Б ГТО) для школьников. Старшеклассник, желающий сдать нормы БГТО, проводил занятия с малышами или с товарищами по одному из 13 видов физических упражнений, должен был знать правила спортивных соревнований и уметь судить спортигры (баскетбол, волейбол, футбол и др.).

Конституция СССР 1936 г. закрепляла право трудящихся на создание различных общественных организаций, в том числе и спортивных обществ (табл. 3). В течение 1935–1936 гг. в СССР была создана система добровольных спортивных обществ (ДСО). Учитывая положительный опыт работы «Динамо» (1923), «Спартака», «Локомотива», «Красного Знамени» (все 1935 г.), в 1936 г. по решению ВЦСПС в стране были организованы 64 ДСО при Центральных комитетах соответствующих профсоюзов.

В июне 1936 г. ВСФК и местные советы физической культуры были реорганизованы. Вместо них был образован Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР (ВКФКС). Комитеты по делам физической культуры и спорта были образованы в союзных и автономных республиках, краях и областях, городах и районах всей страны.

Таблица 3