- •Предоперационная оценка и подготовка к операции

- •Характер заболевания, повторная госпитализация

- •Больничное окружение

- •234 Анестезия в педиатрии

- •Особенности страхов у детей

- •Отношения с родителями и понимание их беспокойства

- •Психологическая подготовка к операции

- •236 Анестезия в педиатрии

- •250 Мг/м2 (или 150 мг/м2 при облучении средостения), контроль эхокардиограмм

- •238 Анестезия в педиатрии

- •Физикальное обследование

- •240 Анестезия в педиатрии

- •242 Анестезия в педиатрии

- •Препараты антихолинергического действия

- •Атропин

- •Гиосцин

- •Гликопирролат

- •Седативные препараты

- •246 Анестезия в педиатрии

- •Мидазолам

- •Квтамин, барбитураты и другие Препараты снотворного действия

- •Продукция двуокиси углерода

- •Сопротивление, создаваемое анестезиологическим оборудованием

- •Клапаны

- •Канистры, коннекторы и эндотрахеальные трубки

- •Вентиляционные реакции во время наркоза

- •Избыточная вентиляция (компрессионный объем)

- •Дыхательные контуры без клапанов

- •258 Анестезия в педиатрии

- •Контуры с клапаном сброса (Popoff)

- •Контуры типа а по Mapleson

- •Контуры типа о по Mapleson

- •262 Анестезия в педиатрии

- •264 Анестезия в педиатрии

- •Контур Бейна (Bain)

- •266 Анестезия в педиатрии

- •Комбинация контуров Mapleson типа Аи d

- •Контуры с клапанами вдоха, выдоха и сброса ("Popoff")

- •268 Анестезия в педиатрии

- •Циркуляторные системы, обычно применяемые у взрослых

- •Циркуляторные системы в педиатрической практике

- •Специальные приспособления для циркуляционных систем

- •270 Анестезия в педиатрии

- •Выбор дыхательного контура

- •272 Анестезия в педиатрии

- •Трубки с манжетками

- •Материалы

- •Конфигурации эндотрахеальной трубки

- •Выбор эндотрахеальной трубки

- •274 Анестезия в педиатрии

- •276 Анестезия в педиатрии

- •Тренированные руки

- •278 Анестезия в педиатрии

- •Воздушные компрессоры

- •Ротаметры

- •Клапаны положительного давления конца выдоха (peep)

- •Приспособления для сбора теряемого анестетика

- •280 Анестезия в педиатрии

- •Возраст

- •Осмотр перед операцией

- •Привлечение родителей

- •288 Анестезия в педиатрии

- •Мониторинг во время индукции в анестезию

- •Техника индукции Гипноз

- •Ректальный способ введения в наркоз

- •Назальный способ введения в наркоз

- •290 Анестезия в педиатрии

- •Способ введения в наркоз с помощью внутримышечных инъекций

- •Внутривенный способ введения в наркоз

- •Ингаляционный способ введения в наркоз

- •292 Анестезия в педиатрии

- •Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •Эндотрахеальная интубация

- •294 Анестезия в педиатрии

- •Неадекватный доступ к дыхательным путям

- •296 Анестезия в педиатрии

- •Ларингоспазм

- •Бронхоспазм

- •Болезни легких

- •Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

- •Гиповолемия

- •298 Анестезия в педиатрии

- •Гипотензия

- •Полный желудок

- •300 Анестезия в педиатрии

- •Галотан

- •Севофлуран

- •302 Анестезия в педиатрии

- •Изофлуран

- •Десфлуран

- •304 Анестезия в педиатрии

- •Седативные снотворные

- •Миорелаксанты

- •306 Анестезия в педиатрии

- •Вентиляция и оксигенация

- •Гемодинамика

- •Температура

- •Жидкости

- •310 Анестезия в педиатрии

- •Рутинное восстановление

- •312 Анестезия в педиатрии

- •Транспортировка в послеоперационное отделение (поо)

- •Послеоперационное (постанестезиологическое) отделение

- •I I т 314 Анестезия в педиатрии

- •316 Анестезия в педиатрии

- •Тошнота и рвота

- •318 Анестезия в педиатрии

- •Бронхоспазм

- •Гиповентиляция

- •Отек легких

- •320 Анестезия в педиатрии

- •Ателектаз

- •Аспирация

- •Гипертензия *

- •Аритмии

- •Аномальные температурные реакции

- •Кровотечение после операции

- •Мониторинг во время операции

- •Частота сердечных сокращений: мониторинг выслушиванием и экг

- •328 Анестезия в педиатрии

- •330 Анестезия в педиатрии

- •Давление в легочной артерии

- •334 Анестезия в педиатрии

- •Сердечный выброс

- •Газы и рН крови

- •336 Анестезия в педиатрии

- •338 Анестезия в педиатрии

- •Газы в конце дыхательного объема

- •340 Анестезия в педиатрии

- •Регионарная анестезия в педиатрии

- •Показания

- •Противопоказания

- •Общие положения Фармакология

- •1 Таблица 12.1 I

- •Локальные анестетики ряда эфиров

- •352 Анестезия в педиатрии

- •Бупивакаин

- •Левобупивакаин

- •Ропивакаин

- •Тест-дозирование локальных анестетиков

- •354 Анестезия в педиатрии

- •Стимулятор периферического нерва

- •Показания

- •356 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующие растворы, объемы, дозы

- •Продолжительность спинальной анестезии

- •358 Анестезия в педиатрии

- •Изменения вентиляции

- •Реакции сердечно-сосудистой системы

- •Техника

- •360 Анестезия в педиатрии

- •Ведение пациента во время спинальной анестезии

- •Мониторинг после спинальной анесте;

- •Осложнения

- •362 Анестезия в педиатрии

- •Анатомия

- •Техника

- •364 Анестезия в педиатрии

- •Технические трудности

- •Анестезирующие растворы, дозы, объемы и концентрация

- •366 Анестезия в педиатрии

- •Оптимальная концентрация бупивакаина

- •Продолжительность аналгезии

- •Дополнительное назначение эпинефрина

- •Присоединение клонидина

- •Каудальное введение ропивакаина

- •368 Анестезия в педиатрии

- •Каудальное введение опиоидов

- •Другие препараты для каудального введения

- •370 Анестезия в педиатрии

- •Каудальные эпидуральные инфузии

- •Продолжительная каудальная анестезия у недоношенных младенцев в прошлом

- •Техника

- •Продвижение кверху катетеров, введенных каудально или в поясничной области

- •П аравертебральная торакальная блокада

- •376 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Анестезирующий раствор, доза, концентрация и объем

- •Осложнения

- •378 Анестезия в педиатрии

- •Продолжительная аналгезия плечевого сплетения

- •Блокада шейного сплетения

- •380 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Осложнения

- •382 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Параваскулярный паховый блок

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •384 Анестезия в педиатрии

- •386 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •390 Анестезия в педиатрии

- •Подкожная кольцевая блокада полового члена

- •Подлобковая блокада полового члена

- •Местная пенильная аналгезия

- •392 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •394 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •396 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Осложнения

- •398 Анестезия в педиатрии

- •Эвтектические смеси локальных анестетиков (эсла)

- •Аметокаиновый гель

- •Другие локальные анестетики

- •400 Анестезия в педиатрии

- •Местная анестезия лидокаином

Техника

Расстояние от поверхности кожи до эпидураль-ного пространства в поясничном и грудном отделах у младенцев и маленьких детей невелико [169, 175]. Тем не менее идентификация межпозвонкового промежутка и желтой связки, а также установка эпидурального катетера в этих отделах обычно облегчаются ощущением преодоленного сопротивления при их проколе. Ребенка укладывают в положение на боку, используют иглы Tuohy 18—19-го калибров и катетеры 20—21-го

калибров [169, 175]. По нашему мнению, более пригодны иглы 18-го калибра и катетеры 20-го калибра. Один из авторов (N. F. S.) предпочитает постепенное проведение иглы по этапам с частым контролем преодоленного сопротивления, а другой (С. В. В.) вводит ее, не останавливаясь с постоянным надавливанием, используя захват Bromage [176].

Установку эпидурального катетера у детей проводят либо после введения в наркоз, либо после внутривенной седации. Выбор того или иного метода определяется степенью сотрудничества со стороны ребенка и способностью анестезиолога предвидеть его поведение. Установка эпидурального поясничного катетера у ребенка в состоянии глубокой седации или под наркозом обычно расценивается как безопасная процедура. Тем не менее при ней сохраняется небольшой, но не равный нулю риск неврологических осложнений. Непосредственное введение катетера в грудном отделе у младенцев и детей, находящихся под наркозом, сопряжено со значительно более высоким риском (см. раздел о побочном действии и осложнениях).

Продвижение кверху катетеров, введенных каудально или в поясничной области

Эпидуральные инфузии оказываются наиболее эффективными при расположении верхушки катетера на уровне дерматома, обеспечивающего иннервацию тех участков, где проводится операция. Локальные анестетики обеспечивают обезболивание как в спокойном состоянии, так и при движениях. Они не распространяются на большие расстояния от места инфузии. Если же верхушка катетера остается на уровне крестцовых или поясничных сегментов, то при операциях на брюшной или грудной полостях разумно наряду с локальным анестетиком вводить гидрофильные опиоиды типа гидроморфона, легко распространяющегося в направлении к голове.

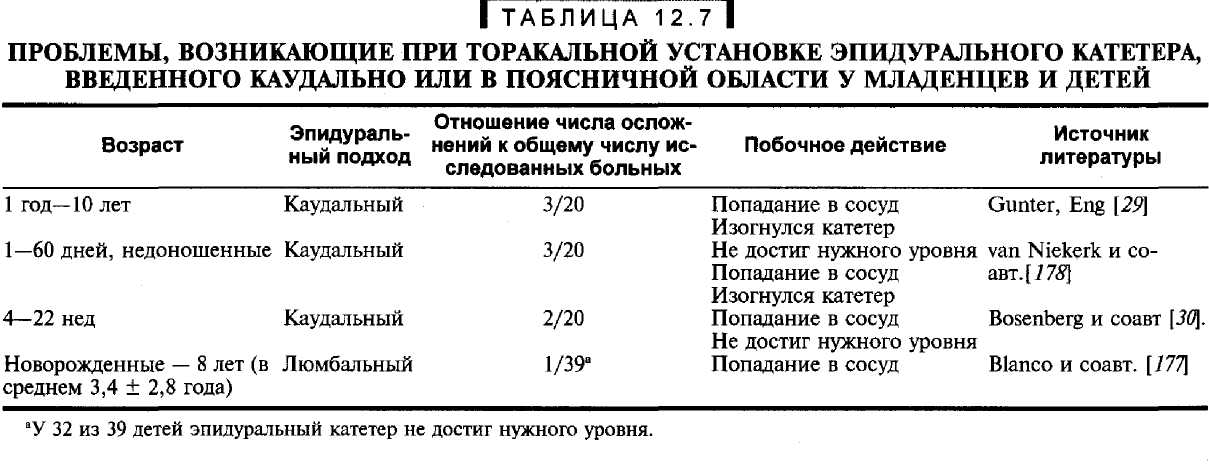

Верхушку эпидурального катетера лучше всего устанавливать на уровне соответствующего дерматома. Однако в случае грудных дерматомов это сопряжено с немалыми трудностями. Поэтому многие исследователи изучали возможность продвижения катетера, введенного каудально или в поясничной области, кверху до уровня грудных сегментов. Ранние исследования Bosenberg и Schulte-Steinberg по продвижению каудально введенного катетера до уровня грудных сегментов были вполне успешными, особенно у младенцев. Последующие авторы получали противоречивые результаты. Разный успех в продвижении катетера мог зависеть от возраста наблюдаемых пациентов (большая успешность у младенцев по срав-

13-S

372 Анестезия в педиатрии

нению

с детьми), от выбора типа катетеров

(предпочтительны

катетеры со стилетом), а также от

различий в определении достаточности

продвижения

и высоты расположения верхушки катетера

[29, 30, 177,

178\. Продвижение

катетера должно

проводиться без применения силы, чтобы

не допустить повреждения спинальных

нервов

или самого спинного мозга [30\.

Сведения

о трудностях

и ошибках при установке эпидураль-ного

катетера приведены в табл. 12.7.

нению

с детьми), от выбора типа катетеров

(предпочтительны

катетеры со стилетом), а также от

различий в определении достаточности

продвижения

и высоты расположения верхушки катетера

[29, 30, 177,

178\. Продвижение

катетера должно

проводиться без применения силы, чтобы

не допустить повреждения спинальных

нервов

или самого спинного мозга [30\.

Сведения

о трудностях

и ошибках при установке эпидураль-ного

катетера приведены в табл. 12.7.

Проведение эпидурального катетера в грудной отдел из поясничного доступа было менее успешным, чем из каудального [177\. Более удачным было продвижение из доступа на уровне L,_n, по сравнению с Lm-LIV или LjV— Ly> а также при использовании иглы, изогнутой в направлении к голове, не направленной перпендикулярно к ходу спинного мозга. Важно отметить, что расстояние от поверхности кожи до эпидурального пространства на уровне TXII—Lj и Lj—Ln короче, чем на уровне Lm—LIV или LIV—-Ly Недоучет этого фактора может привести к неадекватной пункции эпидурального пространства на соответствующих уровнях.

Проверка правильности установки верхушки продвинутого вслепую катетера возможна двумя способами: с помощью рентгеноскопии или стимуляции нервов. Первый из этих методов более надежен. Содержащий проволоку стилет катетера 20-го калибра хорошо просматривается при рентгеноскопии. В альтернативном случае можно ввести небольшое количество рентгеноконтраст-ного вещества. Недостатками этого метода остаются его дороговизна, облучение и часто недоступность в условиях операционной. Рентгенологическое подтверждение мы обычно применяем при паллиативной терапии у онкологических больных.

Недавно Tsui и соавт. разработали новый под-

ход для подтверждения уровня продвижения катетера. Он состоит в электрической стимуляции нервов непосредственно через катетер [179—181]. Стилет с включенной в него проволокой, оборудованный специальным коннектором для ЭЭГ и проведенный через заполненный солевым раствором катетер, способен проводить электрический ток к верхушке эпидурального катетера. Благодаря чувствительности и точности полученных результатов заметно повысилась эффективность метода в продвижении катетера из каудального доступа до грудного отдела. При выполнении метода необходимо соблюдать ряд технических требований: 1) избегать нейромышечной блокады, чтобы проследить за двигательными реакциями; 2) тщательно устранять пузырьки из катетера и коннектора, чтобы обеспечить прохождение тока на всем протяжении катетера; 3) использовать неметаллические или защищенные иглы, чтобы предотвратить рассеивание электрического тока; 4) обеспечить, чтобы проводник постоянного тока в катетере был отрицательным полюсом, а проводник на коже ребенка — положительным. Если приведенные результаты будут подтверждены другими группами исследователей, то это значительно повысит безопасность и эффективность проведения эпидурального катетера на уровень грудных сегментов.

Мониторинг пациентов

при продолжительной эпидуральной

инфузии

Правила, принятые в нашем учреждении, предусматривают проведение обезболивания в послеоперационном отделении с привлечением врача-специалиста этой службы. Согласно этим правилам, каждые 4 ч регистрируются основные жизненные параметры, оцениваются степень седа*

Регионарная анестезия в педиатрии 373

Двигательная блокада и невозможность ходить на протяжении около 6 ч отмечены у 31 % мальчиков, которым операция циркумцизии была проведена под каудальной анестезией 0,5 % бу-пивакаином [121, 184, 187\. Мышечная слабость при этом отмечалась значительно реже, а способность ходить восстанавливалась быстрее при использовании 0,125 %, чем 0,25 % бупивакаина при одинаковой степени послеоперационной аналгезии. Эти концентрации анестетика наиболее удобны при операциях в амбулаторных условиях [123]. По мнению авторов, нет или почти нет показаний для использования бупивакаина в концентрациях выше 0,25 % для эпидуральной аналгезии у младенцев и детей.

Сообщалось о трудностях в идентификации хиатуса, частота которых варьировалась в зависимости от опыта анестезиолога (см. раздел по технике каудальной анестезии).

Одностороннее и неравномерное распространение локального анестетика при каудальном его введении наблюдается в отдельных случаях и не зависит от объема инъецированного раствора. Данное осложнение чаще развивается у детей более старшего возраста и зависит от разделения эпидурального пространства и уплотнения перемычек соединительной ткани, развивающихся с возрастом [108].

Введение препарата в просвет сосуда происходит в редких случаях, обычно это имеет место при использовании иглы с длинным срезом или при ее продвижении более чем на 1 — 2 см от места входа в крестцовый канал. Случайные проколы сосудов значительно чаще происходят при пункциях острой иглой с удлиненным срезом (10,6 % случаев), чем при использовании иглы с затупленным коротким срезом (1,6 %) [108].

Отсутствие крови, поступающей из иглы при аспирации, уменьшает, но не исключает полностью ее расположение в просвете сосуда [108, 114]. По данным некоторых исследований, проколы сосуда почти исключаются при использовании затупленных игл с коротким срезом [108]. В общем частота случайных проколов эпидуральных сосудов зависит от опыта анестезиолога, используемой техники и от трудностей, встречаю-

13-

374 Анестезия в педиатрии

щихся при идентификации крестцового хиатуса [114].

Если при аспирации из иглы поступает кровь, то пункцию следует переделать заново. После введения тест-дозы необходим тщательный мониторинг за ребенком, поскольку добавление эпинефрина к раствору анестетика может задержать проявление общих токсических реакций [114]. Поэтому общую дозу анестетика затем следует вводить малыми порциями, повторно проделывать пробу с аспирацией из иглы и выявлять признаки общей токсической реакции.

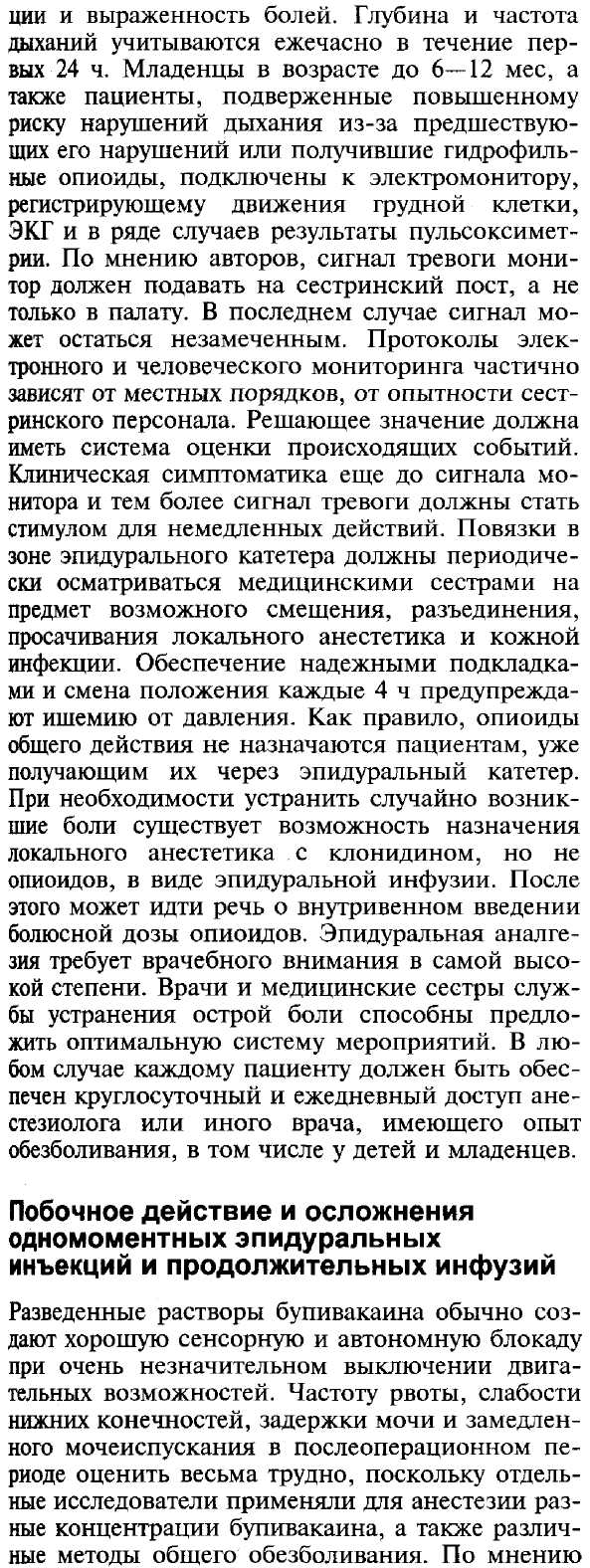

Прокол твердой мозговой оболочки в последнее время является весьма редким осложнением, наблюдающимся у детей и младенцев при пункциях иглой с удлиненным заостренным концом и при ее глубоком введении (табл. 12.8). При нераспознанном проколе и введении анестетика ин-тратекально возможно развитие нарушений дыхания и тотального субарахноидального блока [188, 189\. Избежать подобного осложнения помогает неглубокое введение иглы и аспирация на предмет поступления ликвора перед инъекцией раствора анестетика [190, 191]. Ранняя диагностика наступающего субарахноидального блока возможна при тщательном мониторинге апноэ у ребенка со спонтанным дыханием в случаях поверхностного наркоза.

Прокол самого крестца и введение локального анестетика в костный мозг могут вызвать общую токсическую реакцию. Признаки ее появляются так же быстро, как и при внутривенной инъекции. Попадание иглы в костный мозг можно распознать по сопротивлению, ощущаемому во время инъекции и по общему эффекту после введения тест-дозы [116].

По мнению авторов, небольшая, но все же сохраняющаяся вероятность случайного введения локального анестетика в просвет сосуда или под твердую мозговую оболочку делает необходимым выполнение эпидурального и каудального блоков

в условиях стандартного мониторинга (ЭКГ, ок-симетрия, артериальное давление, капнография). Необходимо также обеспечение быстрого доступа к внутрисосудистым инфузиям, препаратам и оборудованию, обеспечивающим реанимацию.

Проникновение в полость таза и прокол тазовых органов при каудальной пункции бывают крайне редко, но все случается, особенно при использовании иглы с острым концом [116, 192].

Симпатическая блокада на уровне до Тх при проведении каудально-эпидурального блока у большинства детей не сопровождается симптоматической гипотензией и брадикардией. Минимальная симпатическая денервация в области нижних конечностей отмечена у детей в возрасте 6 мес при выполнении эпидуральной анестезии на уровне Туиз каудального доступа. Она не сопровождалась изменениями сердечного ритма, кардиального индекса и артериального давления [108, 193, 194]. Возможен случайный разрыв каудального катетера [195].

Инфекционные осложнения при введении эпидурального катетера у взрослых наблюдаются редко. Однако описаны случаи развития эпидурального абсцесса, инфицирования глубоких тканей и менингита после кратковременных эпи-дуральных инфузий с целью обезболивания [196]. У детей, по имеющейся информации, случаи клинически выраженной инфекции, связанные с послеоперационными эпидуральными инфузия-ми, встречаются крайне редко. Ретроспективные обзоры большой серии подобных сообщений не отмечают инфекций после кратковременных инфузий. Подобные осложнения имеют место только при длительном введении растворов детям с ослабленным иммунитетом [197]. Недавно опубликовано два сообщения о бактериальном инфицировании эпидуральных катетеров, введенных через каудальный и поясничный доступы, а также кожи в местах прокола [198, 199]. Высокая частота бактериального загрязнения отмечена в исследовании, охватившем 45 случаев каудального и 46 — поясничного введения эпидуральных катетеров детям с целью послеоперационной аналгезии. Загрязнение значительно чаще имело место при каудальном доступе (20 %), чем при поясничном (4 %). Инфицирование кожи в месте прокола наблюдалось одинаково часто (в 66 % при каудальном и 52 % при поясничном досту-* пах) [199]. Доминирующей флорой, как на коже, так и в области верхушки катетера, был Staphylo-coccus epidermidis, однако в 4 случаях в верхушке катетера были найдены и грамотрицательные палочки.

Второе исследование, охватившее 210 детей в возрасте старше 1 года, отметило бактериальное загрязнение верхушки катетера в 35 % случаев. Грамположительные бактерии одинаково часто

Регионарная анестезия в педиатрии 375

OK-

обнаруживались как при каудальном (25 %), так и при поясничном (23 %) введении эпидураль-ного катетера. Грамотрицательные бактерии при Каудальном доступе встречались чаще (16 %), чем при поясничном (3 %). Целлюлит в месте прокола наблюдался в 11 % случаев и одинаково часто во всех возрастных группах [198\. Примечательным было отсутствие признаков серьезной общей или местной инфекции при кратковременном пребывании катетера (<5 дней), несмотря на весьма частое бактериальное загрязнение. Профилактическое назначение антибиотиков, проводившееся пациентам при обоих исследованиях, повлияло на результаты посевов и предупредило развитие общей инфекции у большинства хирургических больных. Тем не менее описано несколько случаев развития тяжелых инфекционных осложнений у детей [ 198, 200-202).

Острые кожные абсцессы развились у двух младенцев после 5 дней непрерывной эпидураль-ной аналгезии из поясничного доступа. Повторные кожные абсцессы возникали у 4-летнего ребенка после 29 дней непрерывной каудальной аналгезии [200, 202]. В последнем случае потребовалось хирургическое дренирование абсцесса. Обширный эпидуральный абсцесс развился у ребенка 1 года после кратковременных, но повторных установок катетера через поясничный и торакальный доступы. Назначение антибиотиков привело к выздоровлению [201]. Эти сообщения подчеркивают необходимость строгого соблюдения требований асептики, атравматичного проведения манипуляций, ежедневных осмотров кожи в местах проколов, а также использования эпиду-ральных игл с мандренами и закрытых систем для инфузий.

Частота развития неврологических нарушений после проведения эпидуральной анестезии и аналгезии у детей остается неизвестной. Наиболее значительное исследование по данной проблеме было проведено неконтролируемым методом и охватило 14 507 случаев каудальной и поясничной блокады, выполненных в нескольких лечебных центрах. Авторы наблюдали всего два случая непродолжительной парестезии [203]. Несмотря на столь небольшой риск осложнений, многие клиницисты предпочитают прибегать к периферической блокаде или к местной анестезии, если последние обеспечивают такой же эффект и безопасность. Необходимы дальнейшие контролируемые исследования эффективности и частоты неврологических осложнений при ней-роаксиальном и периферическом подходе к обезболиванию у детей.

Существенные противоречия сохраняются в оценке соотношений между степенью риска и преимуществами прямого торакального введения

эпидурального катетера детям с целью обезболивания [204, 205]. Несколько серий исследований по данной проблеме указывают на эффективность и безопасность подобного метода. Однако общее число наблюдений невелико и позволяет дать обоснованную оценку степени риска неврологических осложнений. По нашему мнению, прямая установка эпидурального катетера в грудном отделе должна проводиться избирательно и применяться при обширных операциях на органах грудной и брюшной полостей у детей, подверженных повышенной опасности легочных осложнений в послеоперационном периоде. Авторы возражают против рутинного использования этого метода, особенно при малом опыте или у пациентов при небольших операциях. Решение ввести эпидуральный катетер в верхнем поясничном или в грудном отделах ребенку, находящемуся под наркозом, должно приниматься с учетом соотношения между ожидаемыми преимуществами и возможными осложнениями. Данную процедуру должен проводить анестезиолог, имеющий большой опыт проведения регионарной анестезии у детей [165, 205].