- •Предоперационная оценка и подготовка к операции

- •Характер заболевания, повторная госпитализация

- •Больничное окружение

- •234 Анестезия в педиатрии

- •Особенности страхов у детей

- •Отношения с родителями и понимание их беспокойства

- •Психологическая подготовка к операции

- •236 Анестезия в педиатрии

- •250 Мг/м2 (или 150 мг/м2 при облучении средостения), контроль эхокардиограмм

- •238 Анестезия в педиатрии

- •Физикальное обследование

- •240 Анестезия в педиатрии

- •242 Анестезия в педиатрии

- •Препараты антихолинергического действия

- •Атропин

- •Гиосцин

- •Гликопирролат

- •Седативные препараты

- •246 Анестезия в педиатрии

- •Мидазолам

- •Квтамин, барбитураты и другие Препараты снотворного действия

- •Продукция двуокиси углерода

- •Сопротивление, создаваемое анестезиологическим оборудованием

- •Клапаны

- •Канистры, коннекторы и эндотрахеальные трубки

- •Вентиляционные реакции во время наркоза

- •Избыточная вентиляция (компрессионный объем)

- •Дыхательные контуры без клапанов

- •258 Анестезия в педиатрии

- •Контуры с клапаном сброса (Popoff)

- •Контуры типа а по Mapleson

- •Контуры типа о по Mapleson

- •262 Анестезия в педиатрии

- •264 Анестезия в педиатрии

- •Контур Бейна (Bain)

- •266 Анестезия в педиатрии

- •Комбинация контуров Mapleson типа Аи d

- •Контуры с клапанами вдоха, выдоха и сброса ("Popoff")

- •268 Анестезия в педиатрии

- •Циркуляторные системы, обычно применяемые у взрослых

- •Циркуляторные системы в педиатрической практике

- •Специальные приспособления для циркуляционных систем

- •270 Анестезия в педиатрии

- •Выбор дыхательного контура

- •272 Анестезия в педиатрии

- •Трубки с манжетками

- •Материалы

- •Конфигурации эндотрахеальной трубки

- •Выбор эндотрахеальной трубки

- •274 Анестезия в педиатрии

- •276 Анестезия в педиатрии

- •Тренированные руки

- •278 Анестезия в педиатрии

- •Воздушные компрессоры

- •Ротаметры

- •Клапаны положительного давления конца выдоха (peep)

- •Приспособления для сбора теряемого анестетика

- •280 Анестезия в педиатрии

- •Возраст

- •Осмотр перед операцией

- •Привлечение родителей

- •288 Анестезия в педиатрии

- •Мониторинг во время индукции в анестезию

- •Техника индукции Гипноз

- •Ректальный способ введения в наркоз

- •Назальный способ введения в наркоз

- •290 Анестезия в педиатрии

- •Способ введения в наркоз с помощью внутримышечных инъекций

- •Внутривенный способ введения в наркоз

- •Ингаляционный способ введения в наркоз

- •292 Анестезия в педиатрии

- •Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •Эндотрахеальная интубация

- •294 Анестезия в педиатрии

- •Неадекватный доступ к дыхательным путям

- •296 Анестезия в педиатрии

- •Ларингоспазм

- •Бронхоспазм

- •Болезни легких

- •Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

- •Гиповолемия

- •298 Анестезия в педиатрии

- •Гипотензия

- •Полный желудок

- •300 Анестезия в педиатрии

- •Галотан

- •Севофлуран

- •302 Анестезия в педиатрии

- •Изофлуран

- •Десфлуран

- •304 Анестезия в педиатрии

- •Седативные снотворные

- •Миорелаксанты

- •306 Анестезия в педиатрии

- •Вентиляция и оксигенация

- •Гемодинамика

- •Температура

- •Жидкости

- •310 Анестезия в педиатрии

- •Рутинное восстановление

- •312 Анестезия в педиатрии

- •Транспортировка в послеоперационное отделение (поо)

- •Послеоперационное (постанестезиологическое) отделение

- •I I т 314 Анестезия в педиатрии

- •316 Анестезия в педиатрии

- •Тошнота и рвота

- •318 Анестезия в педиатрии

- •Бронхоспазм

- •Гиповентиляция

- •Отек легких

- •320 Анестезия в педиатрии

- •Ателектаз

- •Аспирация

- •Гипертензия *

- •Аритмии

- •Аномальные температурные реакции

- •Кровотечение после операции

- •Мониторинг во время операции

- •Частота сердечных сокращений: мониторинг выслушиванием и экг

- •328 Анестезия в педиатрии

- •330 Анестезия в педиатрии

- •Давление в легочной артерии

- •334 Анестезия в педиатрии

- •Сердечный выброс

- •Газы и рН крови

- •336 Анестезия в педиатрии

- •338 Анестезия в педиатрии

- •Газы в конце дыхательного объема

- •340 Анестезия в педиатрии

- •Регионарная анестезия в педиатрии

- •Показания

- •Противопоказания

- •Общие положения Фармакология

- •1 Таблица 12.1 I

- •Локальные анестетики ряда эфиров

- •352 Анестезия в педиатрии

- •Бупивакаин

- •Левобупивакаин

- •Ропивакаин

- •Тест-дозирование локальных анестетиков

- •354 Анестезия в педиатрии

- •Стимулятор периферического нерва

- •Показания

- •356 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующие растворы, объемы, дозы

- •Продолжительность спинальной анестезии

- •358 Анестезия в педиатрии

- •Изменения вентиляции

- •Реакции сердечно-сосудистой системы

- •Техника

- •360 Анестезия в педиатрии

- •Ведение пациента во время спинальной анестезии

- •Мониторинг после спинальной анесте;

- •Осложнения

- •362 Анестезия в педиатрии

- •Анатомия

- •Техника

- •364 Анестезия в педиатрии

- •Технические трудности

- •Анестезирующие растворы, дозы, объемы и концентрация

- •366 Анестезия в педиатрии

- •Оптимальная концентрация бупивакаина

- •Продолжительность аналгезии

- •Дополнительное назначение эпинефрина

- •Присоединение клонидина

- •Каудальное введение ропивакаина

- •368 Анестезия в педиатрии

- •Каудальное введение опиоидов

- •Другие препараты для каудального введения

- •370 Анестезия в педиатрии

- •Каудальные эпидуральные инфузии

- •Продолжительная каудальная анестезия у недоношенных младенцев в прошлом

- •Техника

- •Продвижение кверху катетеров, введенных каудально или в поясничной области

- •П аравертебральная торакальная блокада

- •376 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Анестезирующий раствор, доза, концентрация и объем

- •Осложнения

- •378 Анестезия в педиатрии

- •Продолжительная аналгезия плечевого сплетения

- •Блокада шейного сплетения

- •380 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Осложнения

- •382 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Параваскулярный паховый блок

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •384 Анестезия в педиатрии

- •386 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •390 Анестезия в педиатрии

- •Подкожная кольцевая блокада полового члена

- •Подлобковая блокада полового члена

- •Местная пенильная аналгезия

- •392 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •394 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •396 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Осложнения

- •398 Анестезия в педиатрии

- •Эвтектические смеси локальных анестетиков (эсла)

- •Аметокаиновый гель

- •Другие локальные анестетики

- •400 Анестезия в педиатрии

- •Местная анестезия лидокаином

338 Анестезия в педиатрии

рая все петли кабеля или используя фиброопти-ческие пульс-оксиметры (Nellcor, Hayward, CA). Однако последние приборы иногда трудно приспособить к конечности маленького ребенка. Получение точных данных часто требует немалой настойчивости.

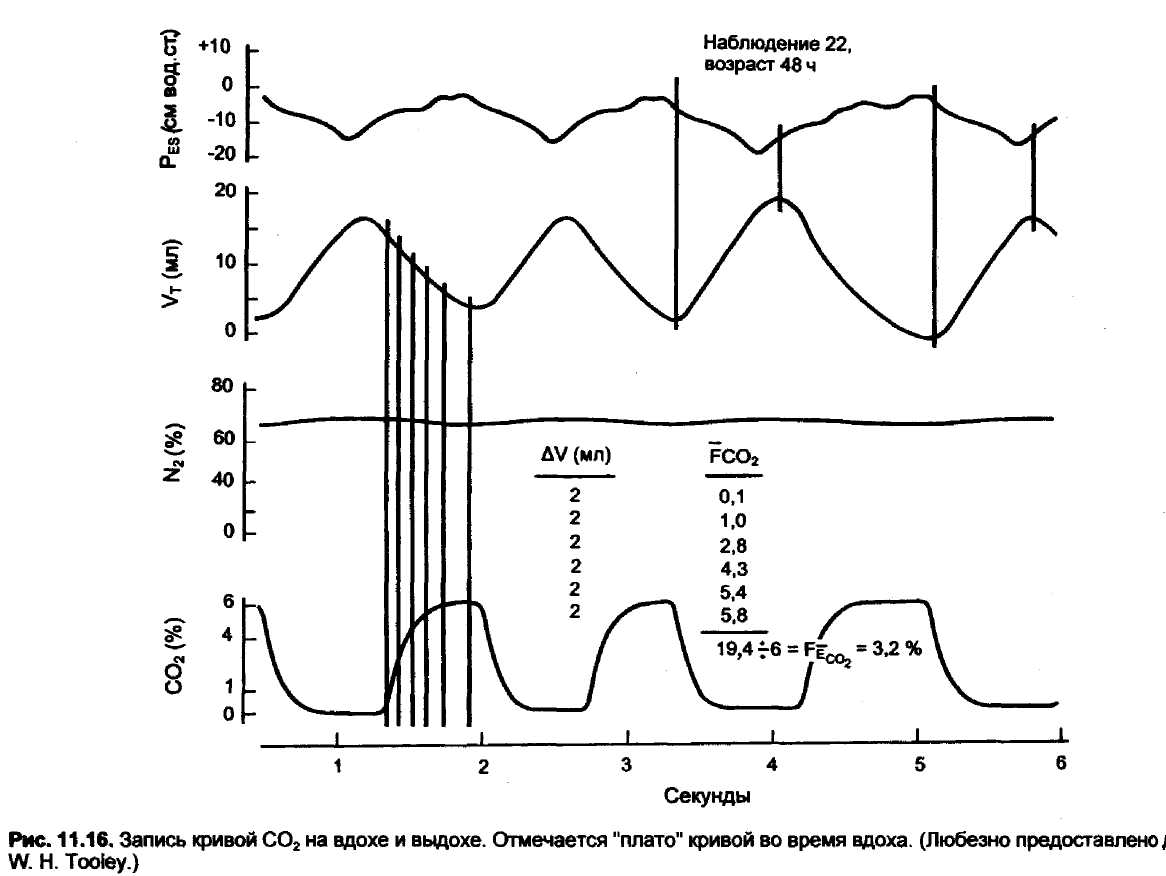

Газы в конце дыхательного объема

Мониторинг состава газов в конце выдоха дает важные сведения об изменениях в концентрациях кислорода, СО2 и анестетика (см. гл. 9). Характеристика систем мониторинга и их значение многократно обсуждались [75]. Такие системы должны быть достаточно быстродействующими, чтобы получать образцы воздуха в конце выдоха у ребенка на спонтанном дыхании. Если запись уровня СО2 в конце дыхательного объема (ЕТСОз) приобретает форму плато во время выдоха (рис. 11.16), то это отражает адекватность работы системы. Скорость потока в катетере должна быть эквивалентна примерно 60 % дыхательного объема. При слишком большой скорости насасывается также и инспирируемый воздух, образуя смесь

с выдыхаемым воздухом. Разница между артериальным (Р„со2) и альвеолярным СО2 в конце вы^ доха составляет во время наркоза 2—10 мм рт.ст. (в среднем 5 мм рт.ст.). Повышенное различие бывает результатом ущербной вентиляции. Опре? деление ЕТСОг приобретает особое значение при проведении краниотомии в положении сидя. Внезапное падение этого показателя обычно уюи зывает на воздушную эмболию. При этом опера-; цию прекращают и локализуют пораженный учат сток (см. гл. 16). Падение ЕТСОг обычно предше?' ствует появлению сердечных шумов, падению артериального давления или изменениям на ЭКГ.

Определение концентраций анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе позволяет анестезиологу судить о темпах и путях их выравнивания. Вызывает удивление быстрота сглаживания различий между ними у детей младшего возраста [74\.

Точность определения ETCOj зависит от того, какая порция газа взята для анализа из трахеи или из конца эндотрахеальной трубки (ЭТТ). Это особенно важно у детей с массой тела менее 12 кг [75]. Образцы, взятые из дистального кош»

ЭТТ, более информативны, чем полученные из ее проксимального конца [61]. Это остается справедливым и при механической вентиляции.

Корреляция ЕТСОз и РаСо2 весьма невелика у ослабленных младенцев [76]. Эта корреляция несколько лучше у нормальных новорожденных при механической вентиляции не чаще 20 дыханий в мин, дыхательном объеме 15 мл/кг и взятии проб воздуха из дистального отдела ЭТТ. При столь невысокой частоте вентиляции необходимо дыхание по методу PEEP при 2—5 см вод.ст. для профилактики ателектазирования. Величины ЕТСО2 могут быть важным дополнительным критерием злокачественной гипертермии, если взяты наиболее оптимальные пробы выдыхаемого воздуха [77, 78]. В данном случае важны не столько абсолютные величины СО2, сколько темпы нарастания ЕТСОг Поэтому даже при слабой корреляции РаСОг с ЕТС02 именно скорость повышения последнего показателя приобретает ведущее значение.

![]()

Изменения метаболизма во время операции являются закономерностью у детей, но редко становятся предметом внимания. Некоторые происходящие при операциях "срывы", в том числе и остановка сердца, связаны именно с метаболическими сдвигами, прежде всего с гипокальциеми-ей или гипогликемией. Больной ребенок, особенно в состоянии гипоксии, часто страдает и от гипокальциемии (менее 8 мг/100 мл), хотя это редко проявляется соответствующими сдвигами на ЭКГ [79—82]. Первыми проявлениями гипокальциемии являются снижение кровяного давления и сердечного выброса (ослабление периферической перфузии, капиллярного наполнения и пульса) и развитие кардиомегалии. Алкалоз на фоне гипервентиляции усиливает эффект гипокальциемии, снижая фракцию ионизированного кальция. Введение глюконата кальция по 100— 200 мг/кг в 2—3 раза увеличивает содержание

кальция в сыворотке крови, но этот эффект удерживается всего 10—15 мин. В подобной ситуации необходимо назначение повторных доз или непрерывная инфузия глюконата кальция в дозе 100—400 мг/кг/сут. Предпочтительнее после назначения начальной дозы продолжать постоянную инфузию глюконата кальция, что обеспечивает более стабильное содержание кальция в сыворотке крови. Введение растворов кальция должно проводиться с постоянной скоростью и не включаться в расчеты по замещению потери тканевой жидкости. Все другие растворы и кровь должны вводиться отдельно от кальция. Места введения кальция должны быть постоянно доступны осмотру, особенно если это мелкие сосуды на скальпе, так как попадание раствора под кожу вызывает некроз тканей [83]. Гипокальциемия, существовавшая до операции, сохраняется или усиливается во время нее. Повторные определения концентрации кальция в крови необходимы, если операция продолжается более часа или у пациента развивается гипотензия без видимых причин. Разработаны приборы, способные наряду с определением газов крови и рН проводить исследование на концентрацию ионизированного кальция в крови.

Гипогликемия (сахар ниже 40 мг/100 мл) весьма часто возникает у младенцев, особенно у недоношенных, малого гестационного возраста и при гипоксемии. Утверждения ряда авторов о том, что уровень глюкозы в крови 20 мг/100 мл является нормой, неверны, учитывая улучшенные режимы кормления.

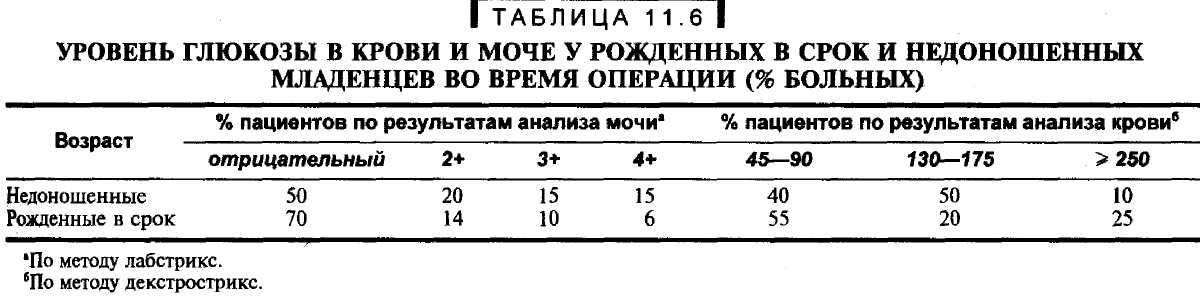

Гипогликемия также характерна для многих ослабленных младенцев и детей [84, 85]. По данным Berry (см. гл. 21), максимальный тубуляр-ный клиренс (ТМ) глюкозы в почках весьма низок, особенно у недоношенных. Поэтому при гликемии, равной 125—150 мг/100 мл, у них развиваются глюкозурия и дегидратация. Во многих случаях гипергликемия возникает даже после ин-фузии 2,5 % раствора глюкозы. В табл. 11.6 приведены данные о гликемии и глюкозурии у доношенных и недоношенных младенцев во время