- •Предоперационная оценка и подготовка к операции

- •Характер заболевания, повторная госпитализация

- •Больничное окружение

- •234 Анестезия в педиатрии

- •Особенности страхов у детей

- •Отношения с родителями и понимание их беспокойства

- •Психологическая подготовка к операции

- •236 Анестезия в педиатрии

- •250 Мг/м2 (или 150 мг/м2 при облучении средостения), контроль эхокардиограмм

- •238 Анестезия в педиатрии

- •Физикальное обследование

- •240 Анестезия в педиатрии

- •242 Анестезия в педиатрии

- •Препараты антихолинергического действия

- •Атропин

- •Гиосцин

- •Гликопирролат

- •Седативные препараты

- •246 Анестезия в педиатрии

- •Мидазолам

- •Квтамин, барбитураты и другие Препараты снотворного действия

- •Продукция двуокиси углерода

- •Сопротивление, создаваемое анестезиологическим оборудованием

- •Клапаны

- •Канистры, коннекторы и эндотрахеальные трубки

- •Вентиляционные реакции во время наркоза

- •Избыточная вентиляция (компрессионный объем)

- •Дыхательные контуры без клапанов

- •258 Анестезия в педиатрии

- •Контуры с клапаном сброса (Popoff)

- •Контуры типа а по Mapleson

- •Контуры типа о по Mapleson

- •262 Анестезия в педиатрии

- •264 Анестезия в педиатрии

- •Контур Бейна (Bain)

- •266 Анестезия в педиатрии

- •Комбинация контуров Mapleson типа Аи d

- •Контуры с клапанами вдоха, выдоха и сброса ("Popoff")

- •268 Анестезия в педиатрии

- •Циркуляторные системы, обычно применяемые у взрослых

- •Циркуляторные системы в педиатрической практике

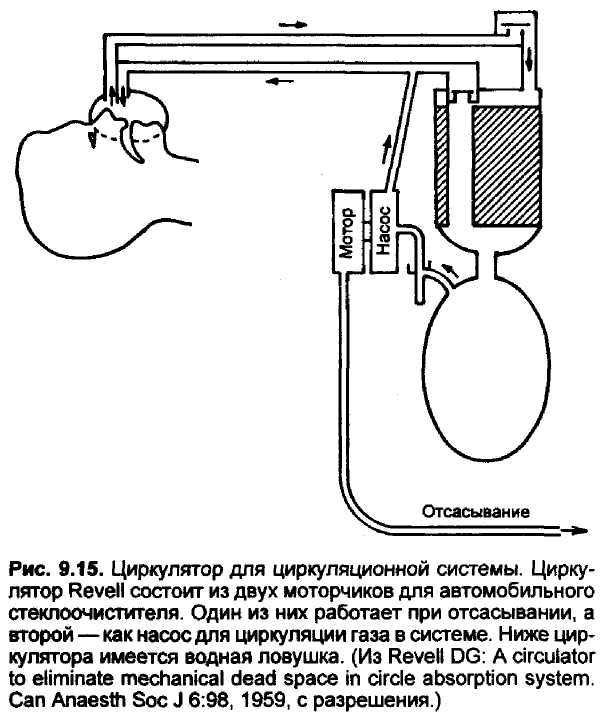

- •Специальные приспособления для циркуляционных систем

- •270 Анестезия в педиатрии

- •Выбор дыхательного контура

- •272 Анестезия в педиатрии

- •Трубки с манжетками

- •Материалы

- •Конфигурации эндотрахеальной трубки

- •Выбор эндотрахеальной трубки

- •274 Анестезия в педиатрии

- •276 Анестезия в педиатрии

- •Тренированные руки

- •278 Анестезия в педиатрии

- •Воздушные компрессоры

- •Ротаметры

- •Клапаны положительного давления конца выдоха (peep)

- •Приспособления для сбора теряемого анестетика

- •280 Анестезия в педиатрии

- •Возраст

- •Осмотр перед операцией

- •Привлечение родителей

- •288 Анестезия в педиатрии

- •Мониторинг во время индукции в анестезию

- •Техника индукции Гипноз

- •Ректальный способ введения в наркоз

- •Назальный способ введения в наркоз

- •290 Анестезия в педиатрии

- •Способ введения в наркоз с помощью внутримышечных инъекций

- •Внутривенный способ введения в наркоз

- •Ингаляционный способ введения в наркоз

- •292 Анестезия в педиатрии

- •Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •Эндотрахеальная интубация

- •294 Анестезия в педиатрии

- •Неадекватный доступ к дыхательным путям

- •296 Анестезия в педиатрии

- •Ларингоспазм

- •Бронхоспазм

- •Болезни легких

- •Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

- •Гиповолемия

- •298 Анестезия в педиатрии

- •Гипотензия

- •Полный желудок

- •300 Анестезия в педиатрии

- •Галотан

- •Севофлуран

- •302 Анестезия в педиатрии

- •Изофлуран

- •Десфлуран

- •304 Анестезия в педиатрии

- •Седативные снотворные

- •Миорелаксанты

- •306 Анестезия в педиатрии

- •Вентиляция и оксигенация

- •Гемодинамика

- •Температура

- •Жидкости

- •310 Анестезия в педиатрии

- •Рутинное восстановление

- •312 Анестезия в педиатрии

- •Транспортировка в послеоперационное отделение (поо)

- •Послеоперационное (постанестезиологическое) отделение

- •I I т 314 Анестезия в педиатрии

- •316 Анестезия в педиатрии

- •Тошнота и рвота

- •318 Анестезия в педиатрии

- •Бронхоспазм

- •Гиповентиляция

- •Отек легких

- •320 Анестезия в педиатрии

- •Ателектаз

- •Аспирация

- •Гипертензия *

- •Аритмии

- •Аномальные температурные реакции

- •Кровотечение после операции

- •Мониторинг во время операции

- •Частота сердечных сокращений: мониторинг выслушиванием и экг

- •328 Анестезия в педиатрии

- •330 Анестезия в педиатрии

- •Давление в легочной артерии

- •334 Анестезия в педиатрии

- •Сердечный выброс

- •Газы и рН крови

- •336 Анестезия в педиатрии

- •338 Анестезия в педиатрии

- •Газы в конце дыхательного объема

- •340 Анестезия в педиатрии

- •Регионарная анестезия в педиатрии

- •Показания

- •Противопоказания

- •Общие положения Фармакология

- •1 Таблица 12.1 I

- •Локальные анестетики ряда эфиров

- •352 Анестезия в педиатрии

- •Бупивакаин

- •Левобупивакаин

- •Ропивакаин

- •Тест-дозирование локальных анестетиков

- •354 Анестезия в педиатрии

- •Стимулятор периферического нерва

- •Показания

- •356 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующие растворы, объемы, дозы

- •Продолжительность спинальной анестезии

- •358 Анестезия в педиатрии

- •Изменения вентиляции

- •Реакции сердечно-сосудистой системы

- •Техника

- •360 Анестезия в педиатрии

- •Ведение пациента во время спинальной анестезии

- •Мониторинг после спинальной анесте;

- •Осложнения

- •362 Анестезия в педиатрии

- •Анатомия

- •Техника

- •364 Анестезия в педиатрии

- •Технические трудности

- •Анестезирующие растворы, дозы, объемы и концентрация

- •366 Анестезия в педиатрии

- •Оптимальная концентрация бупивакаина

- •Продолжительность аналгезии

- •Дополнительное назначение эпинефрина

- •Присоединение клонидина

- •Каудальное введение ропивакаина

- •368 Анестезия в педиатрии

- •Каудальное введение опиоидов

- •Другие препараты для каудального введения

- •370 Анестезия в педиатрии

- •Каудальные эпидуральные инфузии

- •Продолжительная каудальная анестезия у недоношенных младенцев в прошлом

- •Техника

- •Продвижение кверху катетеров, введенных каудально или в поясничной области

- •П аравертебральная торакальная блокада

- •376 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Анестезирующий раствор, доза, концентрация и объем

- •Осложнения

- •378 Анестезия в педиатрии

- •Продолжительная аналгезия плечевого сплетения

- •Блокада шейного сплетения

- •380 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •Осложнения

- •382 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Параваскулярный паховый блок

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •384 Анестезия в педиатрии

- •386 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •390 Анестезия в педиатрии

- •Подкожная кольцевая блокада полового члена

- •Подлобковая блокада полового члена

- •Местная пенильная аналгезия

- •392 Анестезия в педиатрии

- •Техника

- •394 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •396 Анестезия в педиатрии

- •Анестезирующий раствор, доза, объем и концентрация

- •Осложнения

- •398 Анестезия в педиатрии

- •Эвтектические смеси локальных анестетиков (эсла)

- •Аметокаиновый гель

- •Другие локальные анестетики

- •400 Анестезия в педиатрии

- •Местная анестезия лидокаином

270 Анестезия в педиатрии

мости в дополнительном оборудовании, непрерывный поток газа в циркуляционной системе увеличивает вероятность просачивания, может вызывать потерю анестетика или же поступление в систему окружающего воздуха.

Циркуляционные системы в настоящее время представляют в основном исторический интерес, однако их принципы могут быть использованы в революционных анестезиологических аппаратах будущего (личное сообщение A. Berssenbrugge, Ph.D., Ohmeda).

Выбор дыхательного контура

Выше было описано несколько типов дыхательных контуров, их преимущества и недостатки. Наиболее простой из них Т-образный контур Ауте в настоящее время применяется редко, вытесненный контурами, обеспечивающими мониторинг спонтанной вентиляции и облегчающими проведение управляемой вентиляции. Контуры типа А по Mapleson изредка применяют при спонтанной вентиляции. В противоположность этому контуры типа D, лишенные клапанов, весьма популярны в педиатрической анестезиологии. Альвеолярная вентиляция, обеспечиваемая этими контурами, зависит от величины газового потока, частоты дыханий и продукции СО2. Влияние этих факторов весьма сложно, но впол-

не поддается расчету и позволяет исключить реверсию. Коаксиальный вариант контура D, а именно контур Бейна, возродил его популярность среди анестезиологов.

Другим типом дыхательных контуров, обычно применяемым при анестезии у детей, является циркуляционная система взрослого типа. Клапаны вдоха и выдоха в этой системе увеличивают сопротивление по сравнению е контурами типа D, однако в современных устройствах это сопротивление даже меньше, чем создаваемое ЭТТ [86\. Идеальным было бы измерение работы дыхания у детей во время наркоза при спонтанной вентиляции с помощью современных циркуляционных систем или контуров типа D. Однако подобных данных не существует. Правда, работа дыхания измерялась на моделях легких с использованием дыхательного объема в 500 мл, что не позволяет экстраполировать полученные выводы на детей. Эти экспериментальные исследования на моделях легких дали результаты, аналогичные полученным у взрослых при использовании циркуляционных систем, а также дыхательных контуров типа А и D [87\. Помимо этого, Conterato и соавт. [88] проводили исследования у детей от 1 года до 3 лет во время галотанового наркоза с использованием либо циркуляционной системы, либо контура типа D. Минутная вентиляция была несколько выше при пользовании циркуляционной системой, но показатели Ретсо2 оказались одинаковыми при анестезии с применением того и другого контуров. При циркуляционной системе, вероятно, мертвое пространство было больше, но нельзя было исключить и влияния различных дыхательных объемов. Как динамическая растяжимость, так и общее легочное сопротивление были одинаковыми при наркозе обоими типами дыхательных контуров. Эти данные позволяют считать несущественной разницу, существующую между разными типами контуров, если речь идет о детях старше 1 года. Оценка относительных преимуществ разных контуров у маленьких пациентов требует дополнительной информации. Наконец, при проведении управляемой вентиляции (а это стало обычной практикой у детей и, вероятно, всегда будет обязательным у новорожденных) имеются весьма незначительные различия между контурами типа D и циркуляционной системой.

Внедрение в клиническую практику все более новых и дорогих ингаляционных анестетиков делает необходимым повышение знаний и умений в овладении используемой наркозной аппаратурой, позволяющей снизить поток свежего газа. Необходимо учитывать тот очевидный факт, что циркуляторные контуры типа D по Mapleson (а также их варианты) дают весьма мало преимуществ по сравнению с циркуляторными система-

Оборудование для анестезии у детей 271

ми, но требуют гораздо более значительного потока свежего газа для предотвращения гиперкап-нии. Это делает вполне предсказуемым снижение их популярности и более редкое применение контуров типа D по Mapleson в недалеком будущем.

Наконец, анестезиолог должен постоянно иметь в виду важность факторов, влияющих на вентиляцию альвеол, на работу дыхания и на адекватность оксигенации. Современное оборудование для мониторинга, обеспечивающее пульс-оксиметрию и капнографию, предоставляет анестезиологу полную возможность проведения адекватной вентиляции и оксигенации.

Правильный выбор ЭТТ для ребенка требует от анестезиолога решения нескольких серьезных вопросов. Трубка должна быть достаточно длинной для обеспечения спонтанной или контролируемой вентиляции, но не настолько длинной, чтобы создавать опасность повреждения трахеи. Трубка также должна закрывать трахею, предохраняя ее от аспирации. Это достигается либо раздуванием манжетки, либо подбором трубки, наружный диаметр которой почти заполнял бы трахею. Кроме того, трубка должна быть выполнена из материала, не вызывающего воспалительной реакции.

Повышенное сопротивление, создаваемое узкими трубками, побуждает анестезиолога выбирать трубки с более широким просветом, способные поместиться в трахее. Дополнительными доводами в пользу широких трубок являются более полное прекращение секреции, возможность более легкого и полного отсасывания секрета при возникновении такой необходимости и надежная профилактика аспирации инородного материала в легкие. Однако установка более широких трубок повышает опасность травмирования из-за усиленного давления на ее слизистую. Поэтому анестезиолог должен выбирать трубку достаточно, но не слишком широкую.

Повреждение трахеи возникает в тех случаях, когда давление трубки на стенки трахеи превышает давление в капиллярах слизистой оболочки трахеи. У взрослых это давление равно 25—35 мм рт.ст. [89\. Величина этого давления у детей остается неизвестной, но среднее артериальное давление у доношенных новорожденных составляет от Уз до половины соответствующего показателя у взрослых. Анестезиолог может определять давление, оказываемое на стенку трахеи у интубиро-ванных пациентов, путем постепенного раздувания мешка-резервуара. Давление, при котором начинают прослушиваться звуки просачивания

(слышны над шеей и надо ртом пациента), соответствует давлению, оказываемому на стенку трахеи [90\. Помимо размеров ЭТТ, существуют и другие факторы, влияющие на давление, при котором начинают прослушиваться хрипы просачивания. Поворот головы пациента в сторону или проведение каких-либо измерений при неполной миорелаксации повышает давление, при котором начинается просачивание. В то же время глубина введения трубки и величина воздушного потока в ней не влияют на это давление [90\. Роль глубины наркоза при этом не изучена.

Если просачивание начинается при высоких показателях давления, то скорее всего введенная трубка слишком велика [97] и может вызвать ишемические поражения. Если же, напротив, просачивание возникает при очень небольшом давлении, то значит трубка недостаточно защищает дыхательные пути от аспирации и может создать дополнительные трудности при вентиляции под положительным давлением, особенно в случаях нарушенной растяжимости легких. К сожалению, отсутствуют сведения о давлении просачивания, при котором возникает повышенная опасность повреждения трахеи у детей. Просачивание при давлении 10 см вод.ст. указывает на недопустимо малые размеры введенной ЭТТ, а давление более 40 см вод.ст. — на очень большую трубку. Приемлемыми величинами давления считаются 15, 20, 25 и 30 см вод.ст. По моему опыту, предпочтительно более высокое давление просачивания (25—35 см вод.ст.), так как во время наркоза может потребоваться повышение инспи-раторного давления или увеличение минутного объема вентиляции (особенно при торакотомии, краниотомии, операциях на верхнем отделе брюшной полости или у больных с нарушенной растяжимостью легких). При отсутствии необходимости в повышении давления в дыхательных путях достаточными величинами давления просачивания, не создающими опасность осложнений, можно считать 10—25 см вод.ст.

Известно несколько методов подбора соответствующей ЭТТ. Два из них, основанные на измерении дистального сустава указательного пальца или просвета ноздри [33], весьма популярны, но формально не могут считаться признанными. Клинические исследования дали множество таблиц и формул для подбора размеров ЭТТ в зависимости от возраста и массы тела [33, 92~96\. Разноречивость этих рекомендаций позволила Chodoff и соавт. [97\ усомниться в самой возможности правильного выбора ЭТТ исходя из физи-кальных характеристик или возраста. Последовательно применяя трубки все большего размера, легко проникавшие в трахею, автор пришел к выводу о наибольшем ориентировочном значении возраста ребенка, а не его роста, массы тела