I таблица 3.2 I

ВРЕМЯ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОКСИДАЦИИ

И ЭЛИМИНАЦИИ

Лекарственное |

Время полувыведения (ч) |

|

средство |

новорожденные |

взрослые |

Амилобарбитон |

17-60 |

12-27 |

Бупивакаин |

25 |

1,3 |

Кофеин |

95 |

4 |

Диазепам |

25-100 |

15-25 |

Индометацин |

14-20 |

2-11 |

Мепивакаин |

8,7 |

3,2 |

Меперидин |

22 |

3-4 |

Фенитоин |

21 |

11—29 |

Теофиллин |

24-36 |

3-9 |

Из Rane A: Basic principles of drug disposition and action in infants and children. In Yaffee SJ (ed): Pediatric Pharmacology: Therapeutic Principles in Practice. New York, Grune & Stratton, 1980, p 15, с разрешения.

32 Анестезия в педиатрии

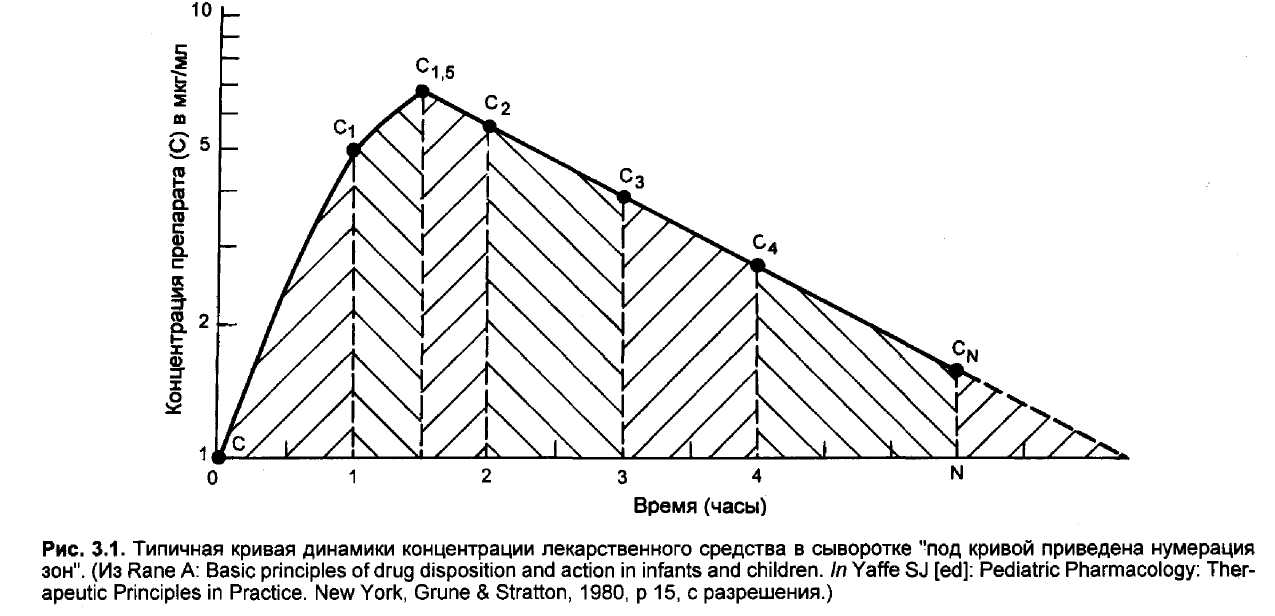

При необходимости быстро создать нужную концентрацию препарата в крови вначале вводят его болюсную дозу, переходя затем на продолжительную инфузию. Величина болюсной дозы определяется по средней терапевтической дозе, а скорость инфузии устанавливают по следующей формуле:

К, = DO(DO) = 0,63/ti/2,

где Do — это доза препарата. Данная формула весьма удобна для быстрого создания и поддержания на постоянном уровне в крови таких лекарственных средств, как аминофиллин, антибиотики и миорелаксанты у младенцев и детей.

Дозировки препаратов необходимо пересматривать у пациентов с заболеваниями почек или печени, поскольку у них могут возрастать величины Vd. В подобных случаях начальная (или нагрузочная) доза препарата должна повышаться для получения желаемого эффекта. Введение повышенных дозировок препарата увеличивает их задержку в организме и удлиняет сроки полувыведения. Единственным способом установить, создался ли желаемый уровень препарата в плазме крови таких больных, остается его непосредственное определение. Так, период полувыведения кураре из организма новорожденных удлинен из-за относительно увеличенного объема

внеклеточной жидкости у них и снижения функции почек (см. ниже).

Желаемая величина концентрации лекарственного средства на постоянной стадии (плато) Срй может быть установлена у пациентов с почечной патологией по следующей формуле:

Ср^ = F х доза/С1 х Т,

где Cpss — это концентрация лекарственного средства на стабильной стадии, F — фракция абсорбированного препарата (при внутривенном введении F = 1), С1 — клиренс лекарственного средства, установленный по динамике его концентрации в крови, и Т — интервал между введением отдельных доз лекарственного средства. Поражение почек вызывает замедление клиренса, поэтому при реаранжировании уравнения следует особо вычислять сроки между введением доз лекарственного средства.

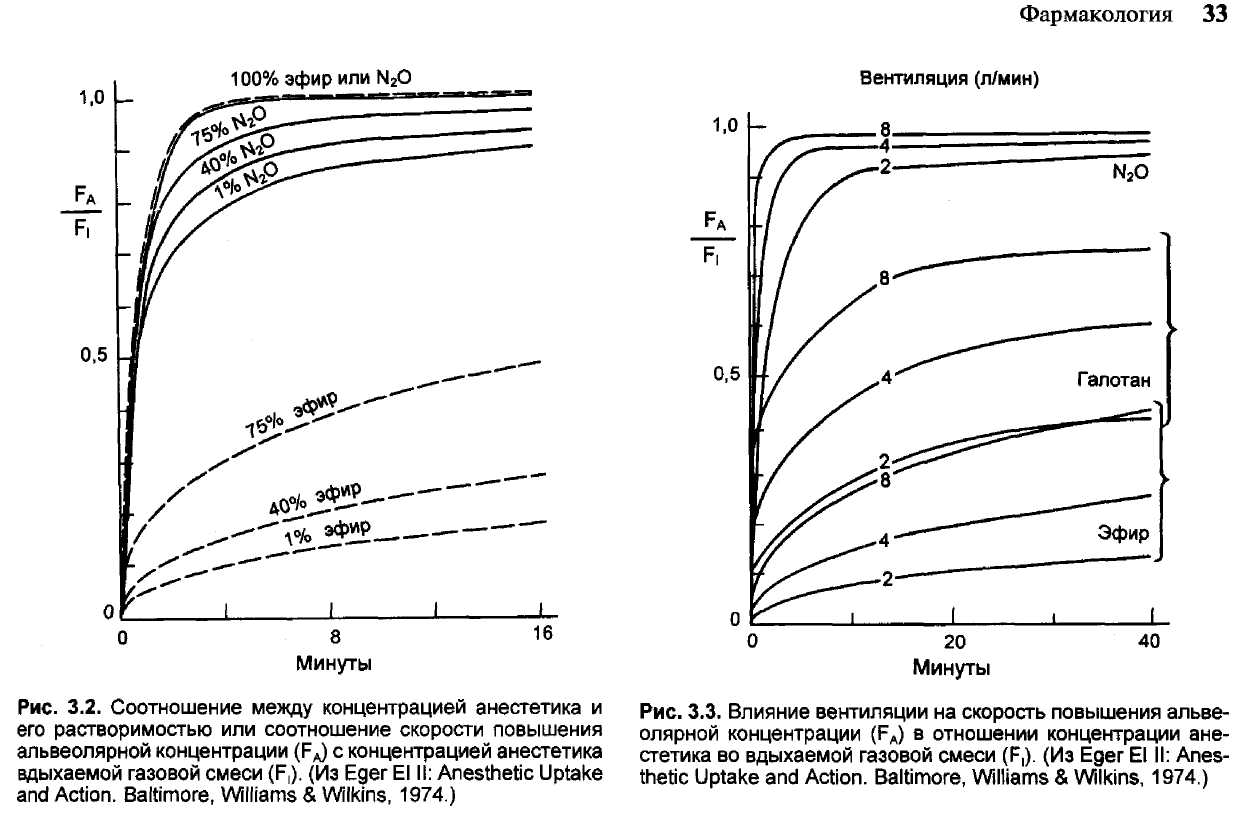

Поступление препаратов, вводимых ингаляционным путем, зависит от ряда факторов и в первую очередь от их концентрации во вдыхаемой газовой смеси (анестетики) (F,); от альвеолярной вентиляции; коэффициента разделения на границе газ/кровь (X); от сердечного выброса и его распределения. Все указанные факторы влияют

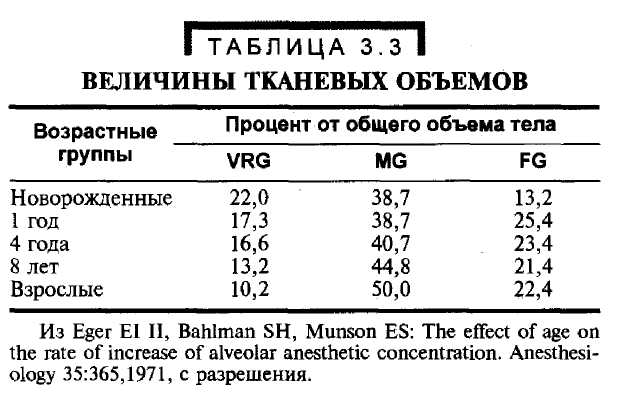

Органы человека можно разделить на несколько групп в зависимости от их обеспеченности кровотоком. Это группа органов с богатым сосудистым обеспечением (VRG), представленная мозгом, сердцем и внутренними органами; мышечная группа (MG), куда включены поперечнополосатые мышцы, кроме сердца; группа жировой ткани (FG), включающая все ткани с отложением жира; и группа органов с наиболее бедным сосудистым обеспечением (VPG), включающая кости, сухожилия и другие слабо перфузи-руемые ткани. В табл. 3.3 приведено соотношение этих тканей в организме человека. Как видно

из представленных в ней данных, у новорожденных величина VRG больше, a MG и FG меньше, чем у взрослых.

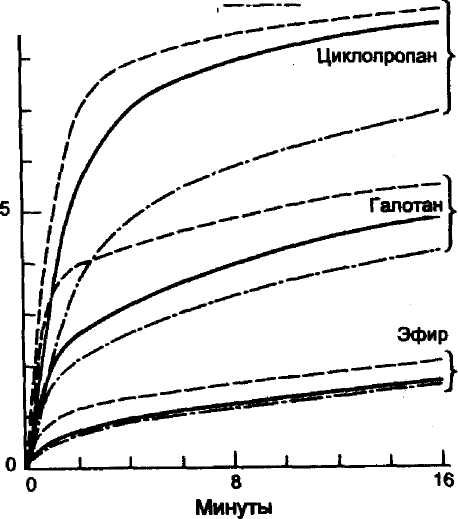

Концентрация анестетика во вдыхаемой газовой смеси влияет на скорость повышения соотношения FE/Fj (рис. 3.3). Чем выше концентрация анестетика во вдыхаемой смеси, тем быстрее возрастает FE по отношению к Fj (концентрационный эффект), так как соответственно большее количество препарата вымывается из легких. При этом имеет место снижение легочных объемов и увеличение концентрации газа в альвеолах. Чем меньше концентрация анестетика в альвеолах,

34

Анестезия в педиатрии

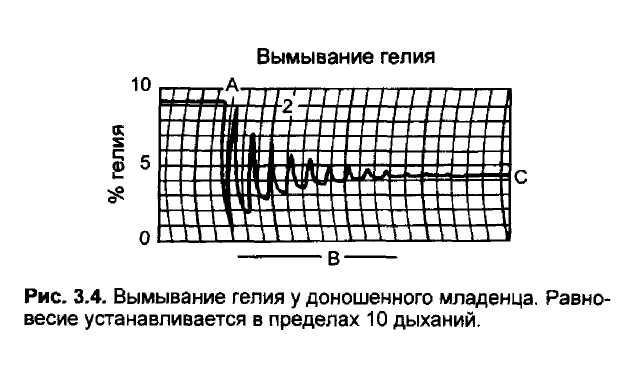

Изменения вентиляции влияют на скорость повышения FE по отношению к Ft (см. рис. 3.3). Увеличение минутной вентиляции ускоряет темпы этого роста (при стабильном сердечном выбросе), особенно выраженные при назначении хорошо растворимых газов. Соотношение FE/Fr также в значительной степени зависит от величин дыхательного объема и от остаточного объема легких (FRC). Чем меньше последний показатель, тем быстрее растет соотношение Fe/Fj (при стабильном сердечном выбросе). Величина FRC у младенцев заметно меньше, чем у взрослых, но дыхательный объем в расчете на килограмм массы тела такой же, как и у взрослых [81]. На рис. 3.4 представлена скорость вымывания из легких новорожденных малорастворимого газа (гелия).

Шунтирование кровотока справа налево через легкие значительно увеличивает соотношение ¥ъ/¥ь так как при каждом дыхании из альвеол удаляется меньшее количество газа, чем в норме. Вводный наркоз в подобных условиях наступает медленнее, поскольку соответственно замедляется рост концентрации анестетика в крови. Шунтирование справа налево весьма часто имеет место у новорожденных, младенцев и детей (см. гл. 18).

Степень растворимости анестетика в крови также влияет на скорость повышения соотношения Fe/F]. Нарастание его происходит быстрее при использовании нерастворимых газов типа закиси азота и медленнее при ингаляции галотана и других хорошо растворимых в крови анестетиков. Коэффициент разделения галотана, энфлу-рана и изофлурана в крови у новорожденных ни-

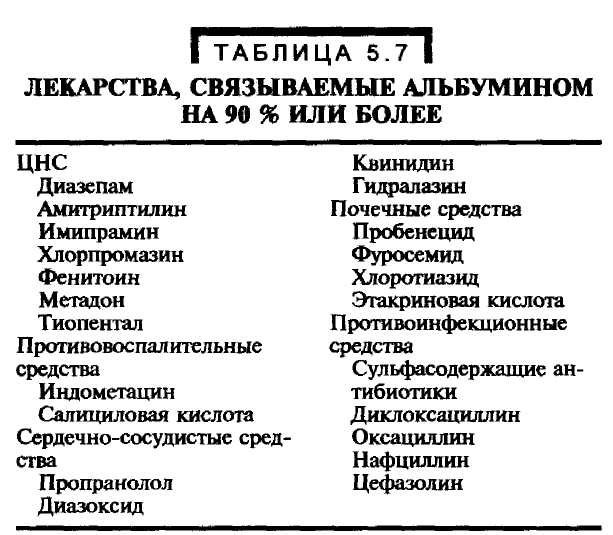

же на 18 % (метоксифлурана — на 12 %), чем у взрослых (от 20 до 40 лет). У детей (от 1 года до 7 лет) этот показатель ниже, чем у взрослых на 12 % [82—84\. Подобные различия в некоторой степени обусловлены меньшей концентрацией альбумина в крови новорожденных, способствующей более быстрому повышению соотношения Fe/Fj. Однако при этом замедляются темпы повышения концентрации анестетика в тканях.

Связывание анестетика тканями мозга, сердца и печени у новорожденных на 50 % ниже, чем у лиц среднего возраста [85]. Это в некоторой степени обусловлено уменьшением содержания воды и увеличением липидов в этих органах по мере взросления [86].

Повышение растворимости ингаляционных анестетиков в мышечной ткани происходит в четкой линейной зависимости от возраста. Это объясняется скорее всего увеличением содержания белков в мышцах на протяжении первых 5 десятилетий жизни и нарастанием жировых отложений в них на последующих этапах [87].

Скорость нарастания парциального давления анестетиков в тканях у новорожденных примерно на 30 % выше, чем у взрослых, что частично связано с более быстрым повышением у них соотношения Fe/Fj. Парциальное давление анестетика в тканях, крови и альвеолах у новорожденных возрастает быстрее, чем у взрослых, также благодаря более высоким показателям кровотока в расчете на единицу тканевой массы. Соответственно у них быстрее наступает и наркоз. Во время поддерживающей анестезии коэффициент распределения на границе газ/кровь снижается примерно на 10 % из-за гемодилюции инфузируемыми растворами кристаллоидов и соответствующего уменьшения гематокрита [87].

Пониженная растворимость галотана в крови новорожденных лишь незначительно снижает его концентрацию в крови (17,1 против 18,5 мг/100 мл у взрослых) при минимальной анестезирующей концентрации (MAC). Тем не менее содержание галотана в конечном объеме выдыхаемого воздуха у новорожденных следует поддерживать на более высоком уровне, чтобы повысить концентрацию анестетика в крови до уровня, имеющего место у взрослых. Cook и соавт. [88] отметили пониженную концентрацию галотана, создающуюся в мозге 15-дневных крыс по сравнению с взрослыми животными, несмотря на введение молодым крысам более высокой средней эффективной дозы (ED50) этого анестетика. Данное различие исчезало после снижения содержания воды в мозге молодых животных. По заключению авторов, для обеспечения анестезии у молодых крыс требуется такое же, как и у взрослых, количество галотана в расчете на сухую массу мозговой ткани, а для достижения необходимой

Фармакология 35

концентрации необходимо повышение парциального давления газа. Повышение кардиального выброса замедляет темпы повышения концентрации анестетика в альвеолах, так как при этом большее количество газа вымывается из легких с током крови. Положение с кардиальным выбросом имеет противоположные характеристики. В норме у новорожденных он вдвое выше, чем у взрослых, при расчете на килограмм массы тела (см. гл. 18) [89]. Распределение крови по органам влияет на скорость повышения FE по отношению к Fj. Преимущественное направление кровотока к обильно васкуляризированным органам (VRG) и ослабленное — к другим тканям (как это происходит у детей младшего возраста) обильно насыщает первые и затем снижает экстракцию препарата из крови. Концентрация анестетика в крови легочной артерии возрастает, а это снижает градиент концентрации анестетика на границе альвеолярного воздуха и крови, а затем ускоряет повышение его альвеолярной концентрации. Распределение кардиального выброса у младенцев преимущественно среди органов группы VRG способствует более быстрому росту соотношения FE/F[.

Врожденная сердечная патология также влияет на поглощение ингаляционных анестетиков. При шунтировании справа налево (рис. 3.5) концентрация анестетика в крови нарастает медленнее, соответственно и вводный наркоз наступает позднее. Это запаздывание выражено тем сильнее, чем значительнее величина шунтирования. Изменения Fe/F[ при шунтировании слева направо зависят от величины последнего. При массивном шунтировании (свыше 80 % кардиального выброса) рециркулирующая кровь содержит такое же количество анестетика, как и кровь, покидающая левый желудочек, т. е. концентрация анестетика в крови альвеолярных капилляров оказывается высокой, и соотношение Fe/Fj быстро возрастает. Если шунтируется не более 50 % кардиального выброса, то Fe/F, изменяется незначительно, так как содержание анестетика в общем кровотоке почти не отличается от его концентрации в нормальных условиях.

Альвеолярная концентрация галотана [90], закиси азота [91] и циклопропана [92] у детей возрастает быстрее, чем у взрослых, что сокращает у них сроки наступления вводного наркоза. Это объясняется более значительной минутной вентиляцией у детей, меньшей величиной FRC, а также пониженной растворимостью анестетика в крови. По данным Deming [93], концентрация циклопропана в крови у детей была выше, чем у взрослых, при одинаковой глубине наркоза. Потребность в анестетиках (минимальная анестезирующая концентрация — MAC), например для галотана, четко зависит от возраста. Она равна

0,55 ± 0,02 % у младенцев до 33 нед гестации; 0,87 ± 0,03 % — у новорожденных от 0 до 1 мес жизни и 1,20 ± 0,06 % — от 1 до 6 мес жизни [94]. Подобная же закономерность прослеживается и в отношении изофлурана [95, 96]. После 6-месячного возраста величина MAC прогрессивно снижается [97, 98]. Аналогичные сдвиги имеют место в отношении севофлурана и десфлурана [99-101].

Новорожденные нуждаются также в более высоких дозах кетамина (в расчете на 1 кг массы тела) для обеспечения поддерживающего наркоза [102]. Причины подобной повышенной потребности остаются нерасшифрованными. Возможно, эта особенность объясняется более высокой скоростью метаболизма анестетика, большим количеством нейронов на единицу массы мозга, повышенным потреблением кислорода мозговой тканью, усиленным кровотоком или всеми указанными факторами одновременно. Вполне возможно, что концентрация анестетика в мозге у детей оказывается такой же, как и у взрослых (см. выше) [88]. Предпочтительное распределение сердечного выброса к органам VRC группы у новорожденных связано с тем, что именно они составляют значительную

Конечный

1,0

дыхательный объем, " 50 % шунтирование Норма

"ет

- Артериальная

кровь

50%

шунтирование

Артериальная

кровь

50%

шунтирование

ИЛИ

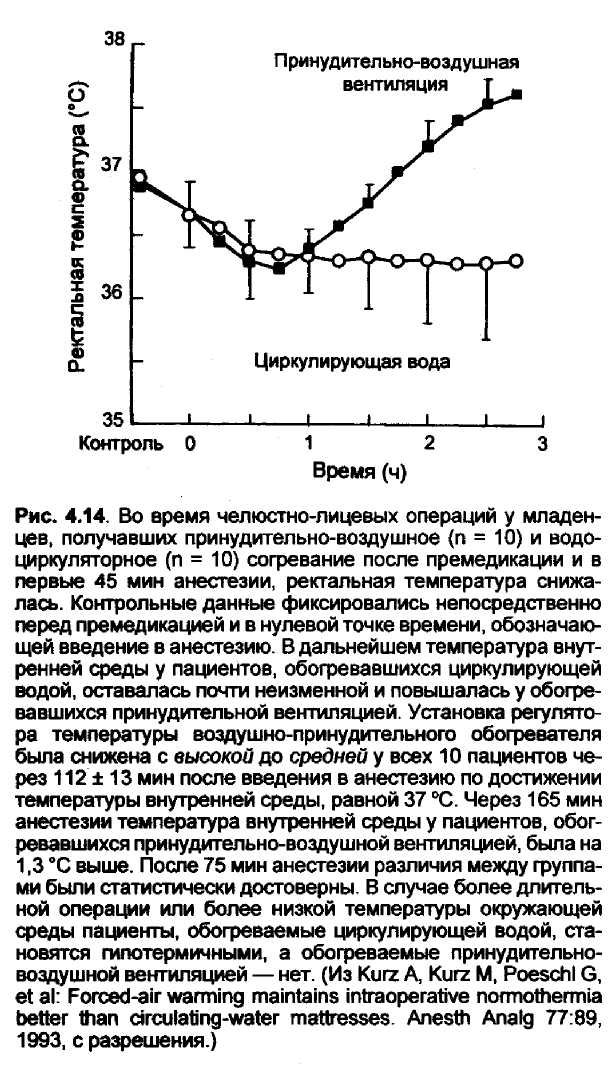

Рис. 3.5. Влияние 50 % шунтирования крови справа налево на отношение скорости повышения концентрации анестетика в конечном объеме выдыхаемого воздуха (Pet) к его концентрации во вдыхаемой газовой смеси (Р,) либо отношение концентрации анестетика в артериальной крови (Р.) к его концентрации во вдыхаемой газовой смеси (Р,). (Из Едет EIII: Anesthetic Uptake and Action. Baltimore, Williams & Wilkins, 1974.)

36 Анестезия в педиатрии

часть всего их тела (см. табл. 3.3). В результате этого VRC быстрее насыщаются анестетиком, что сокращает сроки наступления вводного наркоза. Препараты проникают в ЦНС новорожденных легче и быстрее, чем у взрослых. Это можно объяснить повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера у них [103] либо же замедленным кровотоком в мозге, предрасполагающим к более полному высвобождению препаратов от связи с протеинами плазмы [57\. Кроме того, гипоксия и ацидоз оказывают на гематоэнцефалический барьер у новорожденных гораздо более разрушительное воздействие, чем у взрослых.

Метаболизм анестетиков у детей происходит заметно медленнее, чем у взрослых. В моче детей обнаруживают достоверно меньшее количество продуктов распада метоксифлурана, чем у взрослых [104]. Четыреххлористый углерод и хлороформ оказывают менее токсическое действие на печень молодых животных по сравнению со старыми [105]. Еще одним из подтверждений меньшей скорости метаболизма анестетиков в препу-бертатном возрасте может считаться редкость развития вызванного галотаном гепатита, несмотря на повторное применение этого анестетика при процедурах типа смены повязок или при проведении лучевой терапии у детей. В определенной степени эту особенность можно объяснить снижением под влиянием галотана печеночного кровотока у детей, в то время как у взрослых этот анестетик, напротив, усиливает кровоток в печени [106]. Соответственно у детей меньшее количество препарата попадает в печень, и в ней продуцируется меньшее количество токсичных метаболитов. Метаболизм галотана у младенцев происходит в меньшей степени (образуется меньше бромидов), чем у взрослых, а пик концентрации метаболитов в крови наступает раньше (через 12—24 ч), чем у взрослых (через 48 ч) [107]. Приведенные сведения подтверждают, что биотрансформация галотана у младенцев происходит в меньшей степени, а очищение их организма от ингаляционных анестетиков происходит быстрее, чем у взрослых.

Влияние ингаляционных анестетиков на дыхание

Ингаляционные анестетики подавляют дыхание у младенцев и у детей точно так же, как и у взрослых, в прямом соответствии с величиной их дозировки [108]. Смесь из 1,5 % галотана с 70 % закиси азота снижает минутную вентиляцию примерно на 25 %, дыхательный объем — на 35 %, среднюю величину потока на вдохе — на 20 %, функциональный цикл (время вдоха/общее респираторное время) — менее чем на 5 %. Содер-

жание СО2 в выдыхаемом воздухе и частота дыханий возрастают соответственно на 15 и 10 %. Общее действие анестетиков также снижает альвеолярную вентиляцию и увеличивает содержание СО2. Оно наиболее выражено у галотана, а при ингаляции энфлурана может иметь место не только влияние на ЦНС, но и на периферические структуры [109]. Севофлуран снижает минутную вентиляцию и частоту дыхания значительно сильнее, чем галотан [110]. Торакоабдо-минальная асинхрония на фоне приема севофлу-рана выражена слабее. Повышение Ретсо2 остается умеренным в обеих группах.

Под влиянием 0,75 MAC галотана смеси с кислородом у новорожденных снижается дыхательный объем (на 20 %), минутная вентиляция (на 34 %), работа дыхания (на 20 %) и функциональная остаточная емкость (на 32 %) [111]. Сопротивление в дыхательных путях при этом возрастает на 59 %, хотя растяжимость легких остается неизменной. Величина РаСО2 увеличивается на 50 %, a (AA)DO2 — на 26 %. Нарастание СО2 становится следствием снижения вентиляции и повышения сопротивления в дыхательных путях даже при неизменной работе дыхания.

Дополнительное введение небольших концентраций СО2 при наркозе галотаном в смеси с закисью азота несколько увеличивает минутную вентиляцию, однако повышение содержания галотана смещает кривую реакции на СО2 вправо и уплощает ее, что сопровождается снижением минутной вентиляции и дыхательного объема. Следовательно, повышение дозировки галотана снижает чувствительность к СО2. При MAC галотана 1,1 петля кривой реакции на СО2 составляет всего 38 % от нормы, а при MAC галотана, равном 2, понижается до 17 % контрольной величины. Подобные сдвиги обусловлены прямым влиянием галотана на ЦНС и на ее механизмы регулирования дыхания [112].

Анестезия 0,5 % галотаном у детей увеличивает дыхательную нагрузку и в течение первых 5 мин снижает дыхательный объем [113]. Скорость потока воздуха при дыхании и продолжительность вдоха при этом не меняются, а это указывает на то, что снижение дыхательного объема не связано с нарушениями рецепторных механизмов легких, реагирующих на их растяжение. Компенсация дыхания, наступающая после 5 мин анестезии, скорее всего объясняется стимуляцией хеморецепторов или рефлексами со стороны рецепторных соединений или гладких мышц дыхательных путей.

Все приведенные данные убеждают в том, что наркоз подавляет вентиляцию у младенцев и детей младшего возраста, и указывают на необходимость соответствующего контроля дыхания во время общей анестезии.

Влияние ингаляционных анестетиков на сердечно-сосудистую систему

Все ингаляционные анестетики подавляют функцию клеток миокарда при исследованиях in vitro в прямой зависимости от их дозировки. Подобное же действие прослеживается в опытах in vivo.

В опытах на ягнятах 0,5 MAC галотана снижает потребление кислорода на 25 %, а под влиянием 1,0 MAC происходит его снижение на 43 % [114\. Точно так же последняя доза галотана уменьшает величину кардиального выброса на 48 % по сравнению с контролем. Правда, при этом потребность тканей в кислороде удовлетворяется и ацидоз не развивается. Можно полагать, что снижение кардиального выброса становится результатом снижения потребности тканей в кислороде. Кровоток в органах не изменяется при наркозе 0,5 MAC галотана, но значительно сокращается при 1,0 MAC. Концентрация эпинеф-рина и норэпинефрина в плазме значительно снижается при наркозе 1,0 MAC галотана, что указывает на снижение стрессовых воздействий в этот период. Подобные же сдвиги прослеживаются при назначении фентанила [115] и галотана [776].

Гипоксия, сопровождающая наркоз 0,5 или 1,0 MAC галотана, снижает потребление кислорода по сравнению с нормой, но не вызывает метаболического ацидоза [1Щ. Сердечный выброс остается таким же, как и при нормоксии. Распределение кровотока между периферическими органами, мозгом и сердцем остается таким же, как и при гипоксии у бодрствующих животных. Соответственно поступление кислорода к мозгу и сердцу сохраняется в пределах нормы. При 1,0 MAC галотана и гипоксии снижается концентрация катехоламинов в плазме у животных. По нашему мнению, гипоксия не угнетает перераспределения кровотока от периферии к мозгу и к сердцу во время галотанового наркоза и не препятствует функционированию этого протектив-ного механизма.

Наркоз снижает артериальное давление у новорожденных в гораздо большей степени, чем у взрослых, не изменяя при этом частоту сердечных сокращений [117—120]. Это подтверждает угнетающее влияние ингаляционных анестетиков на барорецепторные рефлексы, имеющиеся уже у недоношенных младенцев [ 121] и животных [ 122, 123]. По наблюдениям Ebert и соавт. [124], гало-тан подавляет кардиопульмональные и артериальные барорецепторные рефлексы у взрослых. Кгапе и Su [125] показали, что галотановый наркоз в более значительной степени подавляет пиковое напряжение мышц правого желудочка у новорожденных по сравнению с взрослыми. Возможно, это различие связано с особенностями

Фармакология 37

клеточного строения сердечных миоцитов у новорожденных [126]. Wolf и соавт. [118] показали, что галотан угнетает функцию миокарда у детей от 2 до 7 лет гораздо сильнее, чем изофлуран. Оба этих анестетика оказывают одинаковое воздействие на частоту сердечных сокращений и на артериальное давление. Ни один из анестетиков не изменяет конечной диастолической величины и преднагрузки левого желудочка. Ухудшение функции миокарда во время галотанового наркоза, вероятнее всего, вызвано ухудшением его сократительной способности. Влияние изофлурана в этом отношении остается недостаточно изученным, но в любом случае угнетающее воздействие этого анестетика на миокард менее выражено, чем у галотана. Похожая закономерность прослежена в отношении воздействия анестетиков на папиллярные мышцы взрослых кроликов [127]. У младенцев как 1,0 MAC галотана, так и 1,0 MAC изофлурана снижают кардиальный выброс на 25 %, а ударный объем — примерно на 20 %. Извергаемая фракция при этом уменьшается на 25 % [128].

Закись азота также оказывает влияние на функцию сердечно-сосудистой системы у новорожденных. При ее назначении отмечается угнетение барорецепторных рефлексов у новорожденных кроликов [123], а также повышение сосудистого сопротивления в легких у ягнят [129] с гипоксией и без, а также у детей [130].

Севофлуран

Севофлуран (Ултан) является относительно новым анестетиком из группы галогенов, обладающим низким коэффициентом разделения между кровью и газом (слабое растворение в крови). Следовательно, при вдыхании 8 % севофлурана введение в наркоз происходит на 1 мин быстрее, чем при использовании 5 % галотана. Весьма интересно, что при сравнительном тестировании севофлурана и галотана 56 % анестезиологов совершенно четко идентифицировали, в каких случаях введение в наркоз осуществлялось каждым из этих анестетиков [131]. Наркоз наступает быстрее, если с самого начала используется 8 %, а не 1 % севофлуран с последующим повышением его концентрации через каждые 2—3 вдоха [132]. Запах севофлурана воспринимается большинством пациентов чуть менее едким, чем галотана. Гладкая интубация трахеи может быть произведена при MAC севофлурана в выдыхаемом воздухе, равной 1,87 % [133].

Прохождение севофлурана через натриевую известь, абсорбирующую двуокись углерода, приводит к возникновению потенциально токсичного компонента А. Продукция этого компонента зависит от габитуса, величины тела пациента, а

38 Анестезия в педиатрии

также от температуры натриевой извести. Не менее двух проведенных исследований показали, что назначение севофлурана детям сопровождается возникновением низких концентраций этого компонента [134] и что концентрация падает на 2/з в течение 24 ч [135]. Максимальная концентрация компонента А во вдыхаемом воздухе была 5,5 ± 4,4 ррт (частиц на миллион), а выдыхаемом — 3,7 ± 2,7 ррт. Максимальная концентрация его, зарегистрированная у отдельного пациента, равнялась 15 ррт. Во время наркоза концентрация компонента А остается относительно постоянной. Пик концентрации неорганического фторида у больных во время наркоза севофлура-ном бывает выше, чем при использовании гало-тана [135]. Спустя 24 ч концентрация фторида снижается на 2/3. Концентрация как компонента А, так и фторида не столь высока, чтобы представлять какую-либо опасность для ребенка. Ни у одного из детей не отмечено признаков повреждения печени или почек. Оба анестетика — се-вофлуран и изофлуран ассоциируются с заметным возрастанием креатининфосфатазы, наступающим вслед за назначением сукцинилхолина [136]. Значение отмеченных сдвигов остается неясным.

Преимуществами севофлурана являются более быстрое введение в наркоз и интубация трахеи. Однако, по данным нескольких исследований, при использовании галотана интубацию трахеи удается выполнить быстрее и с меньшим кашле-вым раздражением, чем при назначении севофлурана [137, 138]. Следующим достоинством севофлурана является быстрый выход из наркоза. Данное преимущество обнаруживается, если в операционной пациенту не вводят наркотики. В этих случаях время пробуждения после наркоза, выполненного севофлураном, такое же, как и при использовании галотана. Посленаркозный делирий при использовании севофлурана наблюдается чаще, чем в случае галотана, возможно, именно из-за более быстрого выхода из наркоза [139—140]. Необходимость в назначении наркотиков после операции чаще возникает после наркоза, выполненного севофлураном. Следовательно, время перевода из послеоперационной палаты оказывается одинаковым в случае наркоза как севофлураном, так и галотаном (примерно 2 ч)

Ц41\-

Степень снижения вентиляции под влиянием

севофлурана выше, чем при действии галотана [110]. Действительно, при назначении высоких его концентраций нередко наблюдаются периоды апноэ у младенцев и детей. Величины вентиляции в минуту (4,5 против 5,4 л/м2) и частота дыханий в минуту (37,5 против 47,6 bpm) при использовании севофлурана достоверно ниже, чем галотана. Характер дыхательных движений при

этом остается одинаковым, хотя форма дыхательных волн меняется по-разному под влиянием этих двух анестетиков. Пик потока на выдохе наступает быстрее в случае севофлурана. Торакоаб-доминальная асинхрония отмечается значительно реже во время наркоза севофлураном.

Различия во влиянии севофлурана и галотана на сердечно-сосудистую систему весьма невелики. По данным одного сопоставления действия севофлурана и галотана, первый из этих препаратов повышал частоту сердечных сокращений и артериальное давление на 20 % [142]. Однако в большинстве работ не отмечалось подобных различий во влиянии севофлурана и галотана на пульс и артериальное давление [143]. Отмечено также, что оба сравниваемых анестетика могут в одинаковой степени снижать артериальное давление и повышать скорость церебрального кровотока, измеренную транскраниально по методу Допплера [144]. Не отмечено никаких различий между двумя этими агентами по показателям Spor

Несмотря на отсутствие различий в скорости кровотока, у некоторых детей во время наркоза севофлураном развиваются подергивания мышц и аномальные движения. По меньшей мере у одного во всех отношениях нормального ребенка было документально подтверждено развитие судорог [145].

Отсутствуют какие-либо подтверждения нарушений со стороны функции печени и почек, связанные с севофлураном. У нескольких больных отмечено развитие злокачественной гипертермии при назначении севофлурана.

Миорелаксанты Недеполяризующие миорелаксанты

В течение многих лет продолжаются споры по вопросу, не обладают ли новорожденные и младенцы более высокой чувствительностью к неде-поляризующим миорелаксантам, чем взрослые. Некоторые исследования дают на этот вопрос положительный ответ [146—151], а другие — отрицательный [152, 153]. По некоторым данным, младенцы обладают повышенной резистентно-стью к rf-тубокурарину (кураре). Эти противоречия в значительной степени вызваны различиями в методологии исследований и неточным определением концентрации анестетиков. Заключение о повышенной чувствительности новорожденных к недеполяризующим миорелаксантам основано на более выраженном снижении вентиляции да-

Фармакология 39

же при назначении пониженных доз этих препаратов. Данную особенность можно объяснить также меньшими размерами диафрагмы у младенцев и более быстрым ее утомлением при стрессовой нагрузке, чем у взрослых [154\. Само строение диафрагмальной мышцы у младенцев отличается от ее структуры у взрослых [155\. Кроме того, паралич диафрагмы под воздействием миорелаксантов у новорожденных наступает одновременно с параличом периферических мышц, а не позднее, как это имеет место у взрослых.

Если чувствительность к недополяризующим миорелаксантам изучается с использованием метода стимуляции периферического нерва и учета сокращений соответствующих мышц, то заметных различий реакции у новорожденных и взрослых не удается отменить. Однако все подобные исследования проводились без учета концентрации анестетиков, существенно влияющей на результаты получаемой реакции [156]. Если же дозировки ингаляционных анестетиков у детей и взрослых были одинаковыми, то глубина наркоза оказывалась гораздо меньшей у новорожденных и младенцев, чем у взрослых. Соответственно подавление мышечных реакций на раздражение нерва было более значительным у взрослых, чем у новорожденных.

Fisher и соавт. [757] разрешили этот вопрос, использовав фармакодинамическую-фармакоки-нетическую модель, позволяющую определять как действие препарата (подавление интенсивности мышечного сокращения), так и чувствительность нейромышечных синапсов. По их данным, новорожденные дети действительно обладают повышенной чувствительностью к кураре, но дозировка миорелаксантов у них в расчете на величину поверхности тела (м2) должна быть такой же, как и у взрослых в связи с более значительным объемом распределения препаратов у них. Элиминация препаратов кураре у новорожденных происходит более медленно из-за большего объема распределения и сниженной клубочковой фильтрации. У взрослых кураре выводится преимущественно с мочой (40 %) в неизмененном виде [158\ и около 12 % выделяется с желчью. В отношении детей соответствующие сведения отсутствуют.

По наблюдениям Kroenigsberger и соавт. [159\, постсудорожное истощение наступает у недоношенных детей при стимуляции нерва током в 20 Гц, а у доношенных — лишь при 60 Гц. У взрослых подобного истощения при таком раздражении не наступает. Закись азота и метокси-гекситал (Бревитал) также ослабляют нейромы-шечную трансмиссию у новорожденных [160\. Приведенные данные, а также исследования Fisher и соавт. [157\ подтвердили более высокую

чувствительность новорожденных и младенцев к производным кураре, а также показали, что их нейромышечные синапсы не только отличаются от синапсов взрослых, но и более восприимчивы к действию анестетиков. Поэтому каждое исследование действия миорелаксантов у детей должно проводиться с учетом глубины создаваемого наркоза.

Действие кураре у новорожденных проявляется раньше (1,56 ± 0,34 мин), чем у детей от 3 до 10 лет (5,20 ± 1,16 мин) [161\. Сроки ликвидации паралича у них также удлинены. Назначение панкурониума (0,07 мг/кг) за 3 мин до введения кураре ускоряет наступление паралича у больных любого возраста, но ликвидация паралича в этих случаях у младенцев происходит гораздо медленнее, чем у взрослых. Аминогликозиды потенцируют наступление нейромышечного блока, вызываемого кураре и другими недеполяризующими миорелаксантами. В основе подобного действия аминогликозидов лежит угнетение высвобождения ацетилхолина из пресинаптических мембран и стабилизации постсинаптических мембран.

По наблюдениям Cameron и соавт. [162], d-ту-бокурарин и панкурониум (Павулон) не влияют на потребление кислорода ягнятами в условиях нормоксии. Однако в условиях гипоксии оба этих препарата снижали потребление кислорода на 35 %. Гипоксия приводила к повышению содержания молочной кислоты в плазме вне зависимости от того, наблюдался ли паралич мышц. Величина кардиального выброса не изменялась при параличе мышц. Неожиданным оказалось повышение давления в правом желудочке, рост сопротивления в сосудах легких и среднего давления в легочной артерии под влиянием rf-тубо-курарина и панкурониума. Механизм этих сдвигов остался неизвестным, но связь его с высвобождением гистамина была исключена, так как панкурониум не способствует его нарастанию. Кроме того, под влиянием гистамина происходит расширение легочных сосудов у новорожденных. Более вероятным представляется потенцирование миорелаксантами действия ангиотензина и катехоламина, нарастающих при гипоксии. Ожоговые больные нуждаются в повышенных дозах миорелаксантов для получения такой же степени расслабления мышц, как у пациентов с другой патологией. Последняя особенность скорее всего связана с циркуляцией в крови ингибиторов миорелаксантов [163\.

Панкурониум

Миорелаксирующее действие бромида панкурониума выражено в 5—10 раз сильнее, чем у кураре, хотя сроки его наступления оказываются почти одинаковыми у обоих препаратов (1,5 + 0,2 мин

40 Анестезия в педиатрии

с колебаниями от 0,5 до 3,0 мин). Панкурониум в дозе 0,06 мг/кг на 95 % устраняет сокращения мышц, вызываемые стимуляцией локтевого нерва у больных, находящихся под наркозом галота-ном или закисью азота [164\. Восстановление сократительной способности мышц у детей, как и у взрослых, наступает спустя 54,7 ±11,1 мин. По наблюдениям Meretoja и Luosto [165], младенцам требуется меньшая дозировка панкурониума, чем детям более старшего возраста, хотя сроки прекращения действия препарата остаются одинаковыми в любом возрасте. Более длительная миоре-лаксация у ненаркотизированных младенцев отмечается при недоношенности, при почечной недостаточности или при анасарке. Goudsouzian и соавт. [ 166] отметили, что ликвидация миорелак-сации у младенцев, поддерживавшейся несколько дней, может быть устранена через 3 ч после введения последней дозы препарата. Чем глубже недоношенность, тем медленнее ликвидируется миорелаксация у младенцев. По мнению авторов, это объясняется более значительным количеством волокон типа I (замедленные сокращения, высокое потребление кислорода) в периферических мышцах недоношенных младенцев U67].

Действие миорелаксантов, клиренс которых зависит в основном от функции почек, может быть таким же или отличаться от действия препаратов, подвергающихся метаболизму или выделяющихся другими путями [168]. Около 30— 40 % панкурониума выделяется в неизмененном виде с желчью [169]. Еще около 45 % метаболи-зируется преимущественно под влиянием гид-ролизации. Треть образовавшихся метаболитов сохраняет активность, хотя и вдвое меньшую, чем исходный препарат. Гидроксилирование ослаблено у новорожденных, но это компенсируется другими путями его инактивации и выведения. Указанные особенности фармакокинетики панкурониума у новорожденных затрудняют предсказание его действия. Если альтернативные пути метаболизма не функционируют, то продолжительность действия панкурониума увеличивается. Если же они сохраняются, то и метаболизм препарата может проходить в обычные сроки. В условиях клиники эти эффекты могут быть слабо выражены.

У некоторых детей панкурониум вызывает умеренную или тяжелую тахикардию как в состоянии наркоза [170], так и без него [171]. Иногда подобная тахикардия становится причиной развития застойной сердечной недостаточности. Оба препарата — кураре и панкурониум — угнетают повышение кардиального выброса, возникающего как реакция на гипоксию, и заметно усиливают кровоток в миокарде. Они не влияют на перераспределение кровотока от перифериче-

ских органов к мозгу и сердцу у животных с гипоксией [162].

Панкурониум повышает артериальное давление у недоношенных. Это обстоятельство в сочетании с увеличением концентрации эпинефрина и норэпинефрина в общей циркуляции, также спровоцированное панкурониумом, увеличивает опасность внутричерепных кровоизлияний [172]. Однако в условиях адекватного наркоза панкурониум не оказывает заметного влияния на артериальное давление. Миорелаксация, вызванная панкуронием, не влияет на волемию плазмы у недоношенных младенцев [173]. Однако при этом отмечается снижение вариабельности мозгового кровотока [174], которое ассоциируется с меньшей вероятностью внутричерепных геморрагии у таких пациентов [175—177].

Панкурониум не изменяет показатели потребления кислорода во время наркоза у собак [178]. Общее потребление кислорода у детей в состоянии седации под влиянием панкурониума снижается, особенно если перед миорелаксацией дети активно двигались. Если же они оставались спокойными, то потребление кислорода оставалось на прежнем уровне [179].

Атракуриум

Атракуриум (Тракриум) представляет собой че-тырехаммониевое соединение. Элиминация его из организма наполовину происходит за счет эфирного гидролиза и элиминации по Гофману, а оставшаяся половина подвергается малоизученным процессам метаболизма в тканях [180]. Атракуриум сохраняет стабильность в нормальном солевом растворе, но постепенно разрушается (на 6 % за каждые 5 ч) в лактированном растворе Рингера. Последнее обстоятельство приобретает значение при продолжительной инфузии препарата [181]. Нейромышечная блокада под влиянием атракуриума наступает у детей, как и у взрослых, через 3,8 ± 0,09 мин [182]. Величина ED50 понижена у новорожденных [183], а также у детей [184—186] и заметно возрастает в подростковом возрасте. Эти данные подтверждают более высокую чувствительность новорожденных к ат-ракуриуму, чем взрослых. Влияние анестетиков на ED50 атракуриума зависит от их дозировки: 170 мкг/кг у тиопентала/фентанила, 130 мкг/кг у галотана и 120 мкг/кг у изофлурана. Действие атракуриума прекращается через 20—30 мин и не зависит от возраста пациентов. Возможно, подобное сходство объясняется единым механизмом элиминации препарата во всех возрастных группах. У новорожденных эффект действия атракуриума зависит не только от времени после рождения, но и от температуры [187].

Полная миорелаксация у новорожденных пер-

). Падение температуры тела новорожденных ниже 36 "С удлиняет сроки миорелакса-ции (до 47,5 ± 11,8 мин). Следовательно, при необходимости восстановить спонтанное дыхание к концу операции у новорожденного температура тела к этому сроку должна быть нормальной.

Паралич, вызываемый атракуриумом, продолжается около 32 мин, а восстановление мышечных подергиваний при нейростимуляции на 25— 95 % по сравнению с контролем происходит в течение 10 мин. Отличия атракуриума от панкуро-ниума и векурониума в этом отношении зависят от особенностей его метаболизма.

Введение атракуриума взрослым сопровождается высвобождением гистамина, но у новорожденных, младенцев и детей это не вызывает заметных проблем, так как ритм сердечных сокращений и артериальное давление у них не изменяются даже после введения удвоенной ED95 дозы атракуриума. Остается неизвестным, проникает ли лауданосин (препарат судорожного действия и один из главных антагонистов атракуриума) через гематоэнцефалический барьер новорожденных быстрее, чем у взрослых, однако после его введения младенцам судороги обычно не развиваются. Незрелость почек у новорожденных не оказывает заметного влияния на кинетику атракуриума, так как и у взрослых его фармакодина-мика остается одинаковой при почечной недостаточности и при нормальной функции почек [188].

Векуроний

Векуроний (Норкурон) — моночетвертичное соединение, почти в 10 раз активнее панкурониу-ма, но оказывает кратковременное действие [189], что делает его особенно ценным при непродолжительных хирургических вмешательствах. У младенцев влияние препарата проявляется гораздо быстрее (1,5 + 0,6 мин), чем у детей и взрослых (2,4 ± 1,4 и 2,9 + 0,2 мин соответственно) при анестезии адекватными дозировками га-лотана/закисью азота. Миорелаксант весьма удобен при выполнении интубации трахеи, однако его приходится назначать в дозе 0,4 мг/кг для обеспечения таких же условий интубации, как и при введении сукцинилхолина [190]. Величина ED50 векурония у новорожденных равна 0,16 мг/кг, у младенцев — 0,19 мг/кг и у детей — 0,15 мг/кг, что иллюстрирует почти одинаковую чувстви-

Фармакология 41

тельность к нему в разных возрастных группах. Значительно более высокие ED50, указанные Meretoja и соавт. [191] по сравнению с данными Fisher и соавт., можно объяснить разной методикой исследований. Первые из этих авторов применяли методику, предусматривающую кумулятивное введение препарата, a Fisher и соавт. использовали однократное болюсное введение мио-релаксанта [ 191, 192\. Продолжительность нейро-мышечной блокады различается в зависимости от возраста пациентов [193, 194\. У новорожденных примерно вдвое дольше (73 ± 23 мин), чем у взрослых, и примерно на 30 % выше у новорожденных, чем у детей. Причиной этих различий можно считать более значительный объем распределения препарата у новорожденных и замедленное его выведение. Сроки восстановления движений наиболее продолжительные у новорожденных (20 ± 8 мин) по сравнению с детьми (9 + 3 мин) и взрослыми (13 ± 7 мин). Это скорее всего обусловлено большим объемом распределения препарата, а не замедленным его клиренсом. Правда, время полувыведения векурония у младенцев больше, чем у детей и взрослых, но клиренс одинаков. Так, сроки восстановления движений у новорожденных составляют 55 мин, а у детей от 3 до 15 лет — 20—24 мин [195]. Показатель Vd векурония оказался гораздо выше, а концентрация его в крови — заметно ниже при подавлении на 50 % судорожной реакции мышц на раздражение. В этом отношении векуроний не отличается от кураре, возможно, благодаря одинаковым механизмам действия. Введение векурония не отражается на частоте сердечных сокращений и на артериальном давлении. Препарат можно без опасений применять у пациентов, склонных к злокачественной гипертермии [196].

Мивакуриум

Действие мивакуриума, недеполяризующего мио-релаксанта из группы бензилизохинолина, было недавно изучено у детей [197]. Величина ED95 этого препарата оказалась одинаковой в условиях наркоза галотаном/закисью азота и закисью азота/наркотиками (0,051 и 0,059 мг/кг соответственно). Ликвидация нейромышечной блокады в 95 % случаев происходила спустя 10 мин. Введение атропина (0,03 мг/кг) или эдрофониума (0,3 мг/кг) ревертировало миорелаксацию. Препарат не вызывал достоверных изменений сердечного ритма и артериального давления. Эти данные были подтверждены и другими наблюдениями [198]. Никаких различий не было отмечено во времени наступления максимального мышечного блока или во времени его устранения на 90 % при наркозе 66 % закисью азота и 1,5 MAC севофлурана, или изофлурана, или пропофола

42 Анестезия в педиатрии

[199\. У больных с ожогами мивакуриум в дозе 0,2 мг/кг обеспечивал хорошую миорелаксацию в ожидаемые сроки [200\. При этом отмечено замедление метаболизма мивакуриума, связанное со снижением активности холинэстеразы в плазме крови ожоговых больных. Данное свойство делает мивакуриум полезной альтернативой сук-цинилхолину, противопоказанному у больных с ожогами. Markakis и соавт. [201] продемонстрировали положительную взаимозависимость между активностью псевдохолинэстеразы и темпами инфузии рокурониума. Степень выраженности патологии печени не влияет на продолжительность миорелаксации, обеспечиваемой миваку-риумом [202]. У пациентов с заболеваниями печени через 2 мин после введения мивакуриума создавались такие же условия для интубации, как и через 1 мин после введения сукцинилхолина. Сроки ликвидации мышечного блока находились в обратной зависимости от активности холинэстеразы в плазме крови.

Рокурониум

Продолжаются поиски препарата, способного заменить сукцинилхолин. В последнее время разработан рокурониум, миорелаксатор из группы аминостероидов. По данным нескольких исследований, рокурониум в дозах 1,0—1,2 мг/кг создает такие же условия для интубации, какие обеспечивает сукцинилхолин примерно через 60 с после его внутривенного введения [203, 204]. Восстановление после внутривенного введения рокурониума наступает примерно в 8 раз медленнее, чем после использования сукцинилхолина [204, 205]. Reynolds и соавт. [206] указали на создание хороших условий для интубации под влиянием рокурониума, введенного в дельтовидную мышцу младенцев в дозе 1 мг/кг, а у детей — в дозе 1,8 мг/кг. Хорошие и даже отличные условия для интубации удерживались на протяжении 3 и 2,5 мин у младенцев и детей соответственно. Время устранения релаксации и появления первых подергиваний после внутримышечного введения препарата равнялось 70 ± 23 мин у детей и 57 ± 13 мин у младенцев. При данном пути введения биодоступность рокурониума достигает 80 % [206].

Фармакокинетика рокурониума изучена как у младенцев, так и у детей. Младенцы отличаются от детей по клиренсу препарата в плазме крови (4,2 ± 0,4 против 6,7 ± 1,1 мл/кг/мин) и по объему распределения в стабильном состоянии (Vdss) (231 ± 32 против 165 ± 44 мл/кг), а также по петле соотношения концентрация — эффект (5,7 ± 1,3 против 3,9 ± 0,5 соответственно) [207— 209]. Нарушения функции печени и почек не оказывают видимого влияния на клиренс препарата

[210]. Наиболее высокая активность препарата по показателю ED95 отмечается у младенцев и меньшая — у детей (251 ± 73 и 409 ± 71 мкг/кг соответственно) [211].

Рокурониум повышает частоту сердечных со-кращений (в среднем на 6 дыханий в минуту, bpm) и несколько снижает артериальное давление [212]. Тем не менее среднее артериальное давление остается достоверно выше у младенцев на фоне применения рокурониума, чем при использовании векурониума. Однако при неглубоком наркозе может наблюдаться значительное учащение пульса и подъем артериального давления. Миорелаксация, индуцированная рокуро-ниумом, легче устраняется неостигмином [213]. Двадцати микрограммов неостигмина достаточно, чтобы уже через 10 мин устранить паралич более чем у 80 % младенцев. Для достижения подобного эффекта у 90 % взрослых требуется не менее 50 мкг/кг этого препарата. Период времени, необходимый для устранения мышечного блока примерно на 94 %, равен 6,6 мин у младенцев, детей и взрослых [277].

Рапакурониум

Рапакурониум — это новый препарат, разработанный для замены сукцинилхолина. Он один из стероидных недеполяризующих миорелаксантов, назначаемых внутримышечно или внутривенно. Благоприятные условия для интубации трахеи при наркозе галотаном наступают при внутривенном введении препарата новорожденным в дозе 1,5 мг/кг и детям — в дозе 2,0 мг/кг [214]. Устранение мышечного блока на 3/4 происходит не позднее 10 мин у обеих групп пациентов. При сбалансированной анестезии мышечный блок наступает и достигает максимума в одинаковые сроки у новорожденных, младенцев и детей, начинающих ходить, под влиянием препарата в дозе 1 или 2 мг/кг [215]. Максимальная миорелаксация наступает в одинаковые сроки (через 1 ± 0,5 мин) после внутривенного введения препарата. Степень блокады уже через 60 с оказывается одинаковой во всех возрастных группах. Устранение мышечного блока по показателю 4/1 наступает через 10—11 мин. По сравнению с сук-цинилхолином, рапакурониум в дозе 1—1,5 мг/кг уже за 60 с устраняет мышечные сокращения на 98—100 %. Восстановление при использовании сукцинилхолина наступает скорее (5,7 мин) по сравнению с рапакурониумом (8 мин). Meakin и соавт. [214] сообщили о нескольких осложнениях при внутривенном введении рапакурониума, в том числе о бронхоспазме, тахикардии и усиленной саливации [214]. Ни одно из этих осложнений не было тяжелым.

Reynolds и соавт. [216] изучали фармакокине-

тику рапакурониума после его внутривенного и внутримышечного введения младенцам и детям, находившимся под неглубоким галотановым наркозом. При этом установлено, что клиренс препарата был самым быстрым у младенцев, несколько замедленным — у детей и еще более медленным — у взрослых. Клиренс препарата в плазме крови равнялся 5 мг/кг/мин, а его биодоступность — 56 %. Пик концентрации рапакурониума в плазме крови наступал через 4—5 мин после внутримышечного его введения. Метаболиты рапакурониума также обладают выраженным миорелаксирующим действием. Однако в связи с быстрым падением концентрации препарата в крови его метаболиты не играют заметной роли. Соответствующая проблема может возникнуть при повторном введении паракурониума или же при его продолжительном применении в отделении интенсивной терапии.

Устранение действия паракурониума возможно с помощью эндрофониума в дозе 1 мг/кг или неостигмина в дозе 0,05 мг/кг [217\, хотя пока не сообщалось о подобных исследованиях у младенцев и детей. Повторные введения паракурониума в дозах 0,5 мг/кг замедляют устранение мышечного блока.

Реверсия миорелаксации, вызванной недеполяризующими препаратами

До работ Fisher и соавт. [2Щ не было исследований, посвященных дозировкам препаратов, необходимых для реверсии миорелаксации у детей. По данным этих авторов, EDso неостигмина (Простигмина) равнялась 13,1 мкг/кг у детей, 15,5 мкг/кг у младенцев и 22,0 мкг/кг у взрослых. Время развертывания антагонистического действия в 70 % случаев оказалось одинаковым во всех трех возрастных группах (5—8 мин). Единственное различие в кинетике этого препарата состояло в более коротком времени его полувыведения (*'/гр) У младенцев и у детей по сравнению со взрослыми. Клиренс препарата был дольше у младенцев и детей, чем у взрослых. В соответствии с этими данными реверсия миорелаксации у детей и младенцев требует введения от половины до Уз дозы неостигмина, необходимой взрослым для преодоления действия кураре.

Подобное же исследование, проведенное с эд-рофониумом (Тензилон), показало, что его ED^, у младенцев и детей заметно выше, чем у взрослых (соответственно 145, 233 и 128 мкг/кг) [219\. Среднее время полного устранения нейромы-шечной блокады у младенцев оказалось вдвое выше, чем у взрослых (2,5 и 1,5 мин соответственно). В то же время продолжительность действия антагонистов оставалась одинаковой во всех возрастных группах. Введение атропина в дозе

Фармакология 43

10—20 мкг/кг за 30 с до назначения эдрофониума устраняло влияние последнего на ритм сердечных сокращений и на артериальное давление. Если же оба препарата вводились одновременно, то отмечалось снижение частоты пульса и систолического давления. Предварительное же введение атропина в дозе 20 мкг/кг увеличивало частоту пульса и повышало артериальное давление примерно в течение следующих 5 мин или более у всех пациентов. Авторы рекомендуют применять адрофониум у младенцев и детей в дозе 1 мг/кг, вводя его через 30 с после инъекции атропина в дозе 10—20 мкг/кг.

Действие эдрофониума у младенцев и детей наступает значительно быстрее (менее 1 мин), чем действие неостигмина (7—8 мин). Последняя особенность может сделать эдрофониум более предпочтительным, чем неостигмин, препаратом при устранении лекарственной миорелаксации.

Паралич, индуцированный недеполяризующими миорелаксантами, должен быть устранен к концу каждой операции (если после нее не планируется механическая вентиляция). По наблюдениям Rackow и Salanitre [220\, дыхательная недостаточность, потребовавшая проведения вспомогательной вентиляции, сохранялась у 20 % новорожденных, оперированных с использованием кураре и не подвергшихся после него реверсии нейромышечной блокады. В целом дыхательная недостаточность регистрировалась у 30 % детей в возрасте до 8 дней, подвергшихся действию кураре. Падение температуры тела ребенка ниже 35,5 "С провоцировало дыхательную недостаточность и требовало вспомогательной вентиляции у 48 % таких детей, в то время как при нормальной температуре это наблюдалось всего у 12 % пациентов. Респираторная поддержка была необходима чаще всего после продолжительных операций. Механическая вентиляция требовалась для большинства недоношенных новорожденных, оперированных с использованием миорелаксации [221]. Потребность в продленном нейромышеч-ном блоке снижалась или полностью устранялась, если имелась возможность мониторинга степени миорелаксации с помощью нейростиму-ляции и при наличии достаточного количества препаратов для поддержания блокады на желаемом уровне.

Деполяризующие миорелаксанты

Сукцинилхолин (Анекгин) является единственным из деполяризующих миорелаксантов, повседневно применяемых в настоящее время. При внутривенном (по 2 мг/кг детям до 1 года, 1 мг/кг — старше 1 года) или внутримышечном введении (2—4 мг/кг) сукцинилхолин вызывает деполяризацию постсинаптических мембран в течение 3—

44 Анестезия в педиатрии

10 мин. Неостигмин не ревертирует действие этого миорелаксанта. Новорожденные и младенцы менее чувствительны к действию сукцинилхо-лина при тестировании по дыханию и нейрости-муляции [222, 223\. Их реакция на одинаковые дозы препарата оказывается на 50 % слабее, чем у взрослых. Действие препарата обнаруживается через 20—30 с после его внутривенного и через 40—60 с после внутримышечного введения при условии нормального периферического кровотока.

Около 90 % внутривенно введенной дозы сук-цинилхолина подвергается быстрому гидролизу в плазме крови под воздействием псевдохолинэ-стеразы, и только 10 % достигает места приложения действия в мышцах. Дефицит псевдохолин-эстеразы (например, при патологии печени или в результате генетического дефекта) замедляет гидролиз препарата, в результате чего ускоряется наступление нейромышечного блока и увеличивается его продолжительность. Концентрация псев-дохолинэстеразы в плазме как доношенных, так и недоношенных новорожденных равна примерно 50 % величины соответствующего показателя у взрослых [224, 225]. Наблюдается схожая активность псевдохолинэстеразы у недоношенных и доношенных новорожденных [226\. Правда, у значительного числа недоношенных активность этого фермента оказывается аномально низкой, что тем не менее существенно не отражается на сроках наступления и на продолжительности действия сукцинилхолина. К возрасту 2 нед концентрация псевдохолинэстеразы в крови новорожденных становится такой же, как и у взрослых.

Продолжительность нейромышечной блокады возрастает у пациентов с аномальными вариантами псевдохолинэстеразы. Однако дибукаин угнетает активность даже нормального фермента значительно сильнее (на 80 % по сравнению с 20 % при аномальной псевдохолинэстеразе) [227, 228\. Этот факт используют для идентификации аномальной псевдохолинэстеразы.

Продленная реакция на сукцинилхолин при нормальном уровне псевдохолинэстеразы в крови и низкой дозе дибукаина указывает на ати-пичность фермента. В других случаях нормальная или слегка удлиненная реакция на сукцинилхолин может иметь место при низком уровне псевдохолинэстеразы и обычной дозе дибукаина (это типично для недоношенных и для больных с патологией печени) [229\. Эти примеры указывают на принадлежность всех форм псевдохолинэстеразы к вариантам нормы лишь с количественными различиями между ними. Дибукаиновый показатель отражает лишь способность фермента к гидролизу сукцинилхолина, но не указывает на количество псевдохолинэстеразы.

Фасцикуляция мышц при назначении сукци-

нилхолина в дозе 1 мг/кг отмечалась примерно у 75 % пациентов с аномалиями хотя бы одного из генов синтеза псевдохолинэстеразы (Viby-Mogensen [230\). При одном нормальном и одном аномальном гене продолжительность апноэ лишь слегка удлинялась по сравнению с гомозиготными пациентами, имеющими нормальные гены. Если же оба гена были аномальными, то время восстановления после миорелаксации удлинялось пятикратно. Остальные показатели такие же, как во время II фазы блока при аномалии обоих генов.

По данным исследований Viby-Mogensen [230\, 46 % пациентов с аномалиями одного из генов требуется от 15—20 мин для восстановления нормальной реакции мышц на нейростимуляцию. Для 11 % пациентов требуется более 20 мин. Подобное удлинение миорелаксации редко приобретает клиническое значение. Правда, при низкой активности псевдохолинэстеразы (например, у новорожденных, пациентов с патологией печени) в сочетании с аномалиями генов продолжительность блокады может возрастать весьма значительно. Если же у пациента с генетическими аномалиями восстановление функции мышц (дыхание и движения) наступает раньше срока введения повторной дозы сукцинилхолина, то это позволяет исключить вероятность продленной миорелаксации.

Продолжительность миорелаксации под воздействием сукцинилхолина у новорожденных и детей значительно ниже, чем у взрослых. Это может быть связано с различиями объемов внеклеточного пространства в разных возрастных группах.

Устойчивость к сукцинилхолину новорожденных значительно выше, чем взрослых (в расчете на массу тела). Если же ориентироваться на величину поверхности тела (четко коррелирующей с объемом внеклеточной жидкости), то различия между этими возрастными группами нивелируются. По наблюдениям Cook и Fischer [231], сукцинилхолин в дозе 0,5 мг/кг создает у новорожденных и младенцев менее выраженную нейро-мышечную блокаду, чем у взрослых. Вероятно, это обусловлено различиями в объеме экстрацел-люлярной жидкости. Восстановление функции мышц после введения указанных доз сукцинилхолина у младенцев происходит быстрее, чем у взрослых. Это можно объяснить более быстрым перераспределением и удалением препарата из зоны приложения его действия благодаря относительно большему объему сердечного выброса у младенцев.

Тахифилаксия у новорожденных может развиться при введении сукцинилхолина в дозе 3,0 ± 0,4 мг/кг [232]. Поэтому повышение дозировки для поддержания адекватной миорелакса-

Фармакология 45

ции, приводившей к фазе II блокады, потребовалось у 21 из 22 пациентов в возрасте от 1 года до 15 лет. По данным контроля нейромышечной проводимости, восстановление ее у 75 % пациентов наступило в пределах 41 мин. Однако при продолжительных инфузиях сукцинилхолина эти сроки оказались более вариабельными (3—81 мин), а само восстановление проходило в две фазы. Первая из них проходила довольно быстро и отражала инактивацию препарата холинэстеразой плазмы. Вторая фаза протекала более медленно и была обусловлена, вероятнее всего, связыванием препарата в нейромышечных соединениях или "собственно повреждением рецепторов". Во всех случаях эта вторая фаза блокады ликвидировалась спонтанно. Значительная вариабельность в длительности паралича требует корректировки доз при инфузиях сукцинилхолина, позволяющей реакции мышц восстанавливаться через 60— 90 с после его отмены. Использование метода нейростимуляции позволяет своевременно идентифицировать фазу II нейромышечной блокады и соответственно корректировать дозировку сукцинилхолина. При наркозе изофлураном фаза II блокады наступает раньше и под влиянием меньших доз сукцинилхолина, чем при наркозе закисью азота/фентанилом [233]. Новорожденные и младенцы в большей степени, чем взрослые, предрасположены к развитию II фазы миорелак-сации под влиянием деполяризующих препаратов. Эта особенность не была отмечена лишь в одном из исследований [232].

Фасцикуляция мышц редко развивается у новорожденных и младенцев после внутривенного введения им сукцинилхолина в дозе 1—2 мг/кг. Возможно, это связано с разведением препарата в относительно большем объеме внеклеточной жидкости у них, а также с малой мышечной массой. Возникшая под влиянием сукцинилхолина фасцикуляция мышц и повышение давления в желудке устраняются при назначении алфента-нила в дозе 50 мкг/кг [234].

Сукцинилхолин может оказывать побочное действие на организм ребенка. Так, Ryan и соавт. [235] отметили нарастание уровня миоглобина в плазме крови у 60 % детей препубертатного возраста после внутривенного введения им сукцинилхолина в дозе 1—2 мг/кг. Видимая фасцикуляция мышц при этом отсутствовала. Отмеченные сдвиги могли отражать повышение исходного напряжения мышц, прослеженное под влиянием галотана и сукцинилхолина в условиях эксперимента in vitro. Концентрация миоглобина в сыворотке не увеличивается в пубертатном возрасте.

Нарастание уровня креатининфосфокиназы, показателя повреждения мышечной ткани, отмечено после введения сукцинилхолина у 75 % па-

циентов вне зависимости от возраста. Боли в мышцах имели место у 46 % из них даже в отсутствие фасциляции. Саму фасциляцию мышц изредка наблюдали у детей после внутримышечного введения или при продолжительной инфузии сукцинилхолина. Внутривенное болюсное введение этого препарата могло спровоцировать бра-дикардию, а при повторном его назначении эти состояния наблюдались особенно часто. При наркозе галотаном приступы брадикардии развивались чаще, чем при наркозе изофлураном. Атропин в дозе 0,03 мг/кг предотвращал развитие брадикардии [236].

Уровень калия в сыворотке крови после внутривенного введения сукцинилхолина в норме превышает 0,5 мг-экв/л [237]. У ожоговых больных это повышение еще более выражено и может создавать предпосылки для остановки сердца [238]. Содержание калия также возрастает при назначении сукцинилхолина больным с обширными травмами мышц, столбняком и поражением верхних или нижних двигательных нейронов [239]. Подобное возрастание чувствительности к сукцинилхолину возникает через 5—15 дней после травмы, сохраняясь в течение 2—3 мес у больных с ожогами и травмами и 3—6 мес — при нейромоторных поражениях. Миорелаксацию у таких пациентов следует проводить недеполяри-зующими препаратами, а не сукцинилхолином. Назначение малых доз недеполяризующих мио-релаксантов перед введением сукцинилхолина отнюдь не гарантирует от повышения уровня калия в крови.

Сукцинилхолин у пациентов с аномалиями мышц (например, миодистрофия Дюшенна) может спровоцировать остановку сердца из-за массивного сокращения измененных мышц [240]. Концентрация креатининфосфокиназы (СРК) при этом иногда возрастает до 17 850 ЕД/л. Повышенный уровень СРК у таких пациентов может сохраняться даже при хорошем самочувствии. Lavach и соавт. [241] также отмечали, что у маленьких мальчиков, выглядящих вполне нормальными, может наступать остановка сердца после назначения ацетилхолина, если они страдали системным заболеванием мышц.

Назначение сукцинилхолина способно вызывать спазм жевательной мышцы (затрудненное открывание рта), что считалось признаком повышенной предрасположенности к злокачественной гипертермии [242, 243]. Последние исследования опровергли существование подобной зависимости. Van Der Spek и соавт. [244] показали, что спровоцированное сукцинилхолином напряжение жевательных мышц и затрудненное открывание рта не связаны с опасностью злокачественной гипертермии. Точно так же Carroll, обследовавший 1468 оперированных детей, наблюдал

46 Анестезия в педиатрии

учащение

спазма жевательных мышц, имеющее место

при наркозе галотаном и сукцинилхоли-ном,

но не сопровождающееся повышением

частоты злокачественной гипертермии

[245\.

Спазм

жевательной мышцы отмечается у 2,8 %

детей с косоглазием

и всего у 1,02 % обычных детей. Повышение

СРК также не связано со злокачественной

гипертермией.

учащение

спазма жевательных мышц, имеющее место

при наркозе галотаном и сукцинилхоли-ном,

но не сопровождающееся повышением

частоты злокачественной гипертермии

[245\.

Спазм

жевательной мышцы отмечается у 2,8 %

детей с косоглазием

и всего у 1,02 % обычных детей. Повышение

СРК также не связано со злокачественной

гипертермией.

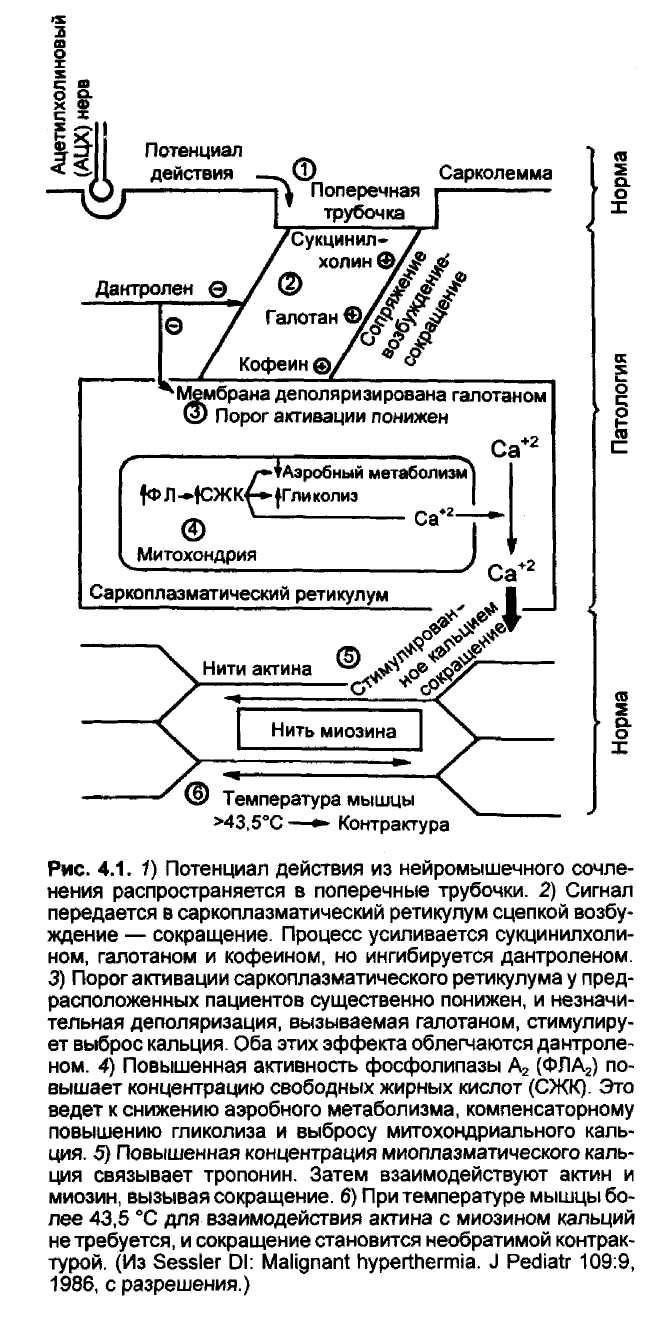

Наблюдения Van Der Spek и соавт. [244\ не совпадают с результатами исследований Rosenberg и Fletcher [246], отметившими у 50 % пациентов со спазмом жевательных мышц положительную реакцию на кофеиновый сократительный тест, указывающий на предрасположенность к злокачественной гипертермии. Повышение уровня СРК установлено-у всех 52 обследованных последними авторами пациентов. Однако повышенное содержание СРК имело место всего у 6 из 30 пациентов, рассматриваемых как наиболее предрасположенных к злокачественной гипертермии. Оценка значимости возможной корреляции между спазмом жевательных мышц и предрасположенностью к злокачественной гипертермии позволила считать, что спазм может иметь место у больных при развитии злокачественной гипертермии, но он редко указывает на возможность развития этого заболевания. Последние исследования Meaken и соавт. [247\ продемонстрировали необходимость использования более высоких доз сукцинилхолина у младенцев для быстрого наступления миорелаксации. Можно полагать, что спазм жевательных мышц у них был связан с неадекватной дозировкой сукцинилхолина, которая у младенцев и детей младшего возраста должна равняться 3 мг/кг, а не 2 мг/кг, как считалось ранее.

Сукцинилхолин повышает глубину наркоза у детей \248\. В то же время кураре в дозе 80 мкг/кг, назначенный за 1 мин до вводного наркоза, заметно снижает сонливость перед введением тио-пентала (у 2,8 % пациентов, получивших кураре, и у 16,8 %, не получивших его).

Барбитураты

Барбитураты обычно назначают больным детям как средство премедикации, вводного наркоза, а также для устранения судорог. Абсорбция большинства препаратов данной группы происходит быстро и в полном объеме. Выделение препаратов почками играет относительно небольшую роль по крайней мере в отношении препаратов, не подвергшихся метаболизму. Доза тиопентала при его внутривенном введении детям ранее определялась как 1—2 мг/кг. Эти рекомендации были пересмотрены после работ Cote и соавт. [249\, отметивших сохранение моргательного рефлекса (рефлекса с век) и возбуждение при на-

кладывании маски у всех детей, получивших тио-пентал в дозе не более 2 мг/кг. Лишь доза в 6 мг/кг устраняет моргательный рефлекс у всех детей в возрасте от 5 до 15 лет. При этом роговичный рефлекс подавляется лишь у 62,5 % детей. При дозе тиопентала 5 мг/кг у всех детей пропадает реакция возбуждения во время накладывания маски.

Подобные же данные были приведены Brett и Fisher [250\ в отношении детей от 1 мес до 5 лет. Таким образом, дозировки тиопентала, необходимые для устранения нежелательных реакций у детей младшего возраста, должны быть такими же, как и у взрослых [251].

Время полувыведения тиопентала у детей вдвое меньше^ чем у взрослых (6 ± 3 и 12 ± 6 ч соответственно), в то время как величины клиренса препарата из плазмы оказываются, напротив, вдвое больше, чем у взрослых (6,6 ± 2,2 и 3,1 ± 0,5 мл/кг/мин) [252]. При этом между возрастными группами не отмечено различий в показателях Vdss и в величинах объема центрального компонента. Около 13 % препарата оставалось несвязанным в обеих возрастных группах.

Дети с ожогами более 9 % поверхности тела нуждались в более высоких дозировках тиопентала для вводного наркоза, чем обычные пациенты того же возраста [24Щ. Подобное различие было связано с развитием резистентности к препарату. Даже спустя 1 год после ожогов детям в возрасте от 6 до 16 лет требовалось вводить значительно более высокие дозировки тиопентала для подавления моргательного и рого-вичного рефлексов. Лишь у 50 % таких детей наложение маски проходило спокойно после введения тиопентала в дозе 8 мг/кг, в то время как остальным пациентам было вполне достаточно дозы 6 мг/кг. Даже подобные "повышенные" дозы тиопентала не вызывали у ожоговых больных реакции со стороны сердечного ритма или артериального давления.

До сих пор не получены объяснения столь значительных различий в требующихся дозировках тиопентала у ожоговых больных, однако можно предполагать повышенную инактивацию препарата в сыворотках таких пациентов.

Тиопентал в дозе 10,3 ± 0,9 мг/кг не нарушает функцию сердца и не влияет на величину сердечного выброса [253]. Не происходит изменений частоты сердечного ритма и артериального давления. Назначение пентотала в дозе 6 мг/кг новорожденным при интубации трахеи в отделении реанимации сопровождается усилением сердечного ритма без изменения показателей артериального давления [254]. В действительности сердечный ритм и артериальное давление остаются более близкими к норме, чем это имеет место, если интубацию производят без седации.

Фармакология 47

Domek и соавт. [257\ обнаружили более высокое содержание пентобарбитала в мозге новорожденных котят по сравнению со взрослыми кошками. При этом отмечена обратная зависимость между проникновением препарата в мозг и степенью миелинизации нервов. Время полувыведения амобарбитала из плазмы новорожденных примерно в 2,5 раза длиннее, чем у взрослых, по-видимому, из-за слабой способности новорожденных к метаболизму и конъюгированию препарата. Содержание ферментов, обеспечивающих эти превращения амобарбитала, резко снижено у новорожденных, но возрастает к концу 1-го месяца жизни в 10—30 раз [258\. Под влиянием фенобарбитала или бензопирена этот процесс еще более потенцируется. Активность микросомаль-ных ферментов и печеночный метаболизм пентобарбитала весьма низкие у новорожденных крыс, но достигают уровня, характерного для взрослых, уже к концу 1-го месяца жизни [259]. Кривые величины реакции в зависимости от дозировки барбитуратов оказываются параллельными у новорожденных и взрослых, но у новорожденных они смещены влево, что указывает на более высокую чувствительность к препаратам в этом возрасте. Концентрации барбитуратов, вызывающие сон, пробуждение, атаксию и гибель, у новорожденных значительно ниже, чем у взрослых животных. Печеночный метаболизм фенобарбитала

у новорожденных составляет всего 10 % этой величины у взрослых. Различия в продолжительности сна и в количестве препарата, накапливающегося в мозге новорожденных, вероятно, объясняются более высоким содержанием воды в их мозге (89 против 78 %), а также разными соотношениями между глиальными клетками и нейронами (1:1 у новорожденных против 2:1 у взрослых животных). Если допустить равномерное распределение препарата между этими двумя типами клеток, то в нейронах взрослых животных будет накапливаться меньше барбитуратов, чем у новорожденных.

Onishi и соавт. [260] изучали содержание фенобарбитала в сыворотке и в органах погибших детей (недоношенные, доношенные новорожденные и дети) при аутопсии. Соотношение концентраций препарата в мозге и сыворотке у них было от 0,82 до 0,95, в то время как в печени, легких, почках и селезенке оно всегда было выше 1,0.

Gal и соавт. [261] отметили существенные различия в фармакокинетике фенобарбитала у младенцев с показателями по шкале Апгар 3 и менее через 1—5 мин после рождения, у младенцев при остановке сердца или при состоянии апноэ, длящемся более 1 мин и требующим вентиляционной поддержки, по сравнению с младенцами, у которых РаО2 было 30 мм рт.ст. или ниже (F,o2=l,0). При этом две выделенные группы не отличались по величине Vd, варьировавшейся от 0,66 до 1,22 л/кг. У новорожденных без асфиксии вымывалось на 60 % меньше фенобарбитала (4,1 + 1,0 против 8,7 ±3,9 мг/кг/мин). Во время гипотермии у младенцев величины Vd повышались на 30—40 % по сравнению с состоянием нормотермии [212]. Сроки полувыведения препарата увеличивались, метаболизм нарушался и экскретировалось вдвое больше неизмененного фенобарбитала. В то же время содержание метаболитов этого препарата (гидроксифенобарбита-ла, конъюгированного гидроксифенобарбитала и ЛГ-гликозида фенобарбитала) снижалось вдвое по сравнению с детьми в состоянии нормотермии. Восстановление нормальной температуры тела сопровождалось повышением концентрации препарата в сыворотке до максимального уровня. Снижение скорости экскреции фенобарбитала во время гипотермии в определенной степени было обусловлено одновременным назначением фуро-семида (Лазикса).

Пропофол (Диприван)

Пропофол представляет собой 2,6-диизопропил-фенол. Из-за плохой растворимости в воде его растворяют в смеси соевого масла, лецитина и глицерина. Величина его рН варьируется от 7,0 до 8,5. В связи с неполным анестезирующим дей-

48 Анестезия в педиатрии

ствием пропофол обычно назначают в сочетании с другими парентерально или ингаляционно вводимыми анестетиками. В распределении пропо-фола выделяют три фазы [263]. Фаза I соответствует быстрому распределению препарата и продолжается 2—3 мин. Фаза II характеризуется выраженным клиренсом препарата и длится от 34 до 56 мин. Последняя III фаза — клиренс препарата из плохо перфузируемых тканей — занимает от 184 до 480 мин. Более 70 % препарата выводится в фазах I и II и преимущественно печенью, где происходят процессы конъюгирования препарата с его глюкуронизацией и сульфонацией. Глюкуронизация может быть слабо выражена в периоде новорожденности, но это компенсируется усилением сульфонации. Дозировка пропофо-ла, необходимая для вводного наркоза, возрастает у детей младшего возраста, вероятно, в связи с увеличением объема распределения препарата. Величина Vdss достигает 0,0394 л/кг/мин, а концентрация в сыворотке ко времени пробуждения — 2,3 мкг/мл [264\.

Вводный наркоз обеспечивается у 95 % пациентов при введении пропофола в дозе 2,4 мг/кг. По мере взросления эта дозировка снижается до 1,5 мг/кг. Апноэ может развиваться преимущественно у пациентов более старшего возраста и при введении повышенных дозировок пропофола. Пропофол редуцирует минутную вентиляцию в большей степени, чем галотан [265\. Имеет место уменьшение торакального объема без изменения абдоминального объема, что позволяет объяснить снижение функционального остаточного объема дыхания [266], Поддерживающая дозировка у лиц молодого возраста колеблется от 50 до 200 мкг/кг/мин. Пробуждение от наркоза происходит быстрее у детей, анестезированных пропо-фолом в дозе 3 мг/кг, чем при наркозе тиопента-лом в дозе 5 мг/кг [267]. Подобно другим анестетикам, пропофол способствует снижению артериального давления [268]. Это снижение артериального давления происходит примерно на 30 % и наблюдается уже через 5 мин после назначения пропофола. Одновременно отмечается урежение частоты сердечных сокращений примерно на 20 %. У поросят частота сердечных сокращений и конечное диастолическое давление в левом желудочке остаются такими же, как в контроле. Максимальные и минимальные показатели dp/dt незначительно снижаются. Показатели функции правого желудочка остаются такими же, как в контрольной группе. Рвота в первые 24 ч после операции при анестезии пропофолом отмечается значительно реже, чем после наркоза ингаляционными препаратами [269]. В то же время сроки проведения трахеальной интубации, восстановление после наркоза и послеоперационные боли остаются одинаковыми при обоих методах наркоза.

Продолжительные инфузии пропофола применяют с целью седативного эффекта пациентов в отделениях интенсивной терапии. Однако при этом у отдельных пациентов могут развиваться не поддающиеся объяснению метаболический ацидоз и сердечная недостаточность, иногда приводящие к летальному исходу [270]. Не исключено развитие неврологических осложнений после продолжительных инфузий пропофола [271]. У некоторых пациентов после анестезии пропофолом возникает мышечная дрожь, наблюдающаяся также и после применения других анестетиков [272].

Наркотики

Морфин и меперидин

Наркотики часто применяются у детей для устранения боли, для седации и наркоза. Новорожденные и младенцы реагируют на введение наркотиков по-иному, чем взрослые. Так, в ЦНС молодых животных накапливается в 2—4 раза больше морфина, чем в ЦНС взрослых, хотя концентрация этого препарата в плазме крови остается одинаковой [273]. Вероятно, это связано с "дефектностью" гематоэнцефалического барьера у новорожденных.

Морфин абсорбируется из мест подкожного его введения у .молодых крыс быстрее, чем у более старых. Меперидин появляется в крови еще не родившихся ягнят уже через 2 мин после внутривенного введения этого препарата матери [274] и поэтому задерживается в мозговой ткани плода более короткое время. Равновесие концентраций препарата в организмах матери и плода наступает лишь через 20—25 мин после инъекций мепередина матери.

Новорожденные дети в течение первых 2 дней жизни экскретируют с мочой мепередин в большем количестве, чем нормепередин [275]. К 3-му дню после рождения это соотношение изменяется, что указывает на развитие способности к N-деметилированию мепередина новорожденными, происходящему не столь эффективно, как у взрослых. Кинетика морфина у оперируемых детей от 0 до 15 лет не зависит от возраста [276]. Однако соответствующие сведения были получены у детей старше 1 мес, при этом все возрастные группы анализировались совместно, что могло замаскировать существующие различия. По данным авторов, показатель Ь/р был равен 133 мин, а скорость клиренса — 6,2—6,7 мл/мин/кг. Чувство боли возникало при падении концентрации меперидина в плазме ниже 65 нг/мл.

Когеп и соавт. [277] отметили существенные различия фармакокинетики сульфата морфина у новорожденных и детей более старшего возраста

при продолжительных инфузиях препарата в дозе от 6,2 до 40 мкг/кг/ч. Концентрация препарата в крови новорожденных была в 3 раза выше, чем у детей более старшего возраста. У многих детей судороги развивались при дозировке морфина от 18,2 до 24 мкг/кг/ч. Время полувыведения морфина у новорожденных было гораздо более длительным (13,9 ± 6,4 ч), чем у более старших детей и у взрослых (около 2 ч). В некоторых случаях концентрация морфина в крови возрастала уже после прекращения его инфузии, что позволяло предполагать внутрипеченочную циркуляцию препарата. Высокая активность р-глюкуро-нидазы в кишечнике новорожденных позволяет предполагать процессы гидролиза морфинглюко-ронида с последующей реабсорбцией морфина. Подобная реабсорбция морфина и высокая концентрация его в сыворотке указывают на необходимость особо повышенного внимания при продолжительной инфузии этого препарата младенцам, находящихся на спонтанном дыхании.

Сроки полувыведения морфина из сыворотки у детей от 2 до 15 лет [278\ значительно короче, чем у новорожденных [277\. Ускорение клиренса препарата в молодом возрасте следует объяснять относительным увеличением у них размеров печени, а также повышением активности микросом печеночных клеток (Р450) [279].

Морфин и меперидин подавляют реакцию дыхательного центра на СО2 у новорожденных заметно сильнее, чем у взрослых. Эти препараты изменяют как ориентиры, так и сам ход реакции на СО2, в результате чего повышаются показатели Расо2 в покое и ослабевают вентиляционные реакции на избыточные концентрации СО2. Различия в реакции на морфин и на меперидин частично обусловлены разной растворимостью этих препаратов и соответственно разным накоплением их в ЦНС. Морфин как лучше растворимый препарат в большем количестве накапливается в тканях мозга, что объясняет и меньшую его LD50 у молодых животных. У детей более старшего возраста морфин подавляет реакцию дыхательного центра на СО2 в такой же степени, как и общая анестезия. Однако угнетающее действие морфина на дыхание бывает более продолжительным.

Морфин часто использовался для седации у младенцев, нуждающихся в механической вентиляции. Это не оказывало какого-либо неблагоприятного влияния на интеллект, двигательную функцию и на поведение детей, обследованных в возрасте 5—6 лет [280].

Бупренорфин

Бупренорфин (Бупренекс) является анальгетиком сильного и продолжительного действия, его назначают перорально или сублингвально для обез-

Фармакология 49

боливания в послеоперационном периоде [281]. Продолжительность действия вдвое больше, чем у морфина. Однако тошнота и рвота также наблюдаются в 2 раза чаще (28 против 16 %).

Метадон

Метадон относится к наркотикам продолжительного действия, его обычно используют при лечении наркомании. В последнее время его применяют и для устранения послеоперационной боли [282]. Введение метадона в дозе 0,2 мг/кг во время операции устраняет послеоперационные боли на 6—9 ч. Благодаря этому потребность в наркотиках для обезболивания оказывается ниже, чем при использовании морфина в соответствующих дозировках. Вводный наркоз при использовании метадона (0,08 мг/кг) в сочетании с тримепрази-ном (1 мг/кг) и дроперидолом (0,15 мг/кг) наступает быстрее и требует меньших количеств тио-пентала [283]. Метадон успешно используется для лечения пациентов с хронической болью [284]. Важным является то обстоятельство, что использование этого препарата снижает общее количество наркотиков, необходимых для наилучшего устранения боли. Назначение метадона в дозе 0,1 мг/кг после офтальмологических операций сопровождалось более частым развитием небольшой гиперкапнии и незначительным снижением насыщения крови кислородом [285]. Berde и соавт. [286] не наблюдали серьезных осложнений при назначении метадона в дозе 0,2 мг/кг детям в возрасте 3—7 лет, нуждающимся в обезболивании после операций.

Фентанил

Фентанил (Инновар, Сублимаз) является сильнодействующим синтетическим наркотиком, широко применяемым при анестезии у младенцев и детей. Эффективная (или MAC) доза препарата у взрослых крыс равна 52 ± 7 мкг/кг [287]. Предварительное введение фенобарбитала повышает MAC примерно на 50 %. Пониженные концентрации меперидина не производят достаточного анестезирующего эффекта [288], но в сочетании с закисью азота они устраняют тахикардию и повышение артериального давления во время операции. Метаболизм фентанила осуществляется преимущественно в печени путем реакций JV-деалкилирования и гидроксили-рования. Только 6 % препарата выводится почками.