I таблица 2.1 I

УРОВЕНЬ ЗАБОТЫ О ПАЦИЕНТЕ И ПОЛИТИКА МЕДИЦИНСКОГО ШТАТА - ОБОЗНАЧЕНИЕ

Операционных процедур/категорий пациентов детского возраста, подвергающихся анестезии: минимальное число случаев ежегодно, достаточное для поддержания клинической компетентности

С юда

должны включаться политика обозначения

и разделения по категориям типов операций

у детей, диагностические

и лечебные процедуры, требующие анестезии

планового и неотложного характера, а

также минимальное количество

соответствующих случаев, необходимое

для поддержания клинической компетентности

при осуществлении процедур каждой

из категорий. Подобная политика должна

основываться на возможностях всего

медицинского персонала обеспечить

помощь детям, нуждающимся в анестезии.

Категории должны идентифицировать

пациентов в соответствии со степенью

увеличения риска анестезии. Они должны

использоваться для определения степени

квалификации: способен ли анестезиолог

осуществить или непосредственно

контролировать анестезию у соответствующей

категории пациентов, нуждающихся в

особых условиях. Категории устанавливаются

с учетом возраста пациента, процедуры,

требующей послеоперационной

интенсивной терапии, особого риска

анестезии, связанного с сопутствующей

патологией. Доступная информация

о неблагоприятных исходах анестезии

подтверждает, что новорожденные

представляют собой группу более высокого

риска по сравнению с младенцами более

старшего возраста. В свою очередь более

старшие младенцы подвержены

более высокому риску, чем дети в возрасте

2 лет. Рекомендовано выделять следующие

возрастные категории: 0— 1

мес, 1—6 мес, 6 мес — 2 года и старше 2 лет.

Анатомические, физиологические и

психологические различия между детьми

и взрослыми служат основанием для

дальнейшей дифференциации по возрастным

группам.

юда

должны включаться политика обозначения

и разделения по категориям типов операций

у детей, диагностические

и лечебные процедуры, требующие анестезии

планового и неотложного характера, а

также минимальное количество

соответствующих случаев, необходимое

для поддержания клинической компетентности

при осуществлении процедур каждой

из категорий. Подобная политика должна

основываться на возможностях всего

медицинского персонала обеспечить

помощь детям, нуждающимся в анестезии.

Категории должны идентифицировать

пациентов в соответствии со степенью

увеличения риска анестезии. Они должны

использоваться для определения степени

квалификации: способен ли анестезиолог

осуществить или непосредственно

контролировать анестезию у соответствующей

категории пациентов, нуждающихся в

особых условиях. Категории устанавливаются

с учетом возраста пациента, процедуры,

требующей послеоперационной

интенсивной терапии, особого риска

анестезии, связанного с сопутствующей

патологией. Доступная информация

о неблагоприятных исходах анестезии

подтверждает, что новорожденные

представляют собой группу более высокого

риска по сравнению с младенцами более

старшего возраста. В свою очередь более

старшие младенцы подвержены

более высокому риску, чем дети в возрасте

2 лет. Рекомендовано выделять следующие

возрастные категории: 0— 1

мес, 1—6 мес, 6 мес — 2 года и старше 2 лет.

Анатомические, физиологические и

психологические различия между детьми

и взрослыми служат основанием для

дальнейшей дифференциации по возрастным

группам.

Анестезия у детей должна проводиться анестезиологом, имеющим более высокую квалификацию (клинические привилегии), охарактеризованную ниже. Минимальное количество больных каждой из указанных категорий, проводимых ежегодно и необходимых для поддержания клинической компетентности, должно быть установлено отделением анестезиологии.

Клинические привилегии анестезиологов

/. Регулярные клинические привилегии

Анестезиолог, обеспечивающий заботу о детских контингентах, должен пройти программу обучения в резидентуре по анестезиологии и получить соответствующую аттестацию Аккредитационным советом по высшему медицинскому образованию (АСВМО) или равного ему учреждения.

И. Особые клинические привилегии

Помимо указанного выше требования, анестезиолог, выполняющий или непосредственно контролирующий анестезию у детей категорий, установленных отделением анестезиологии, особенно в отношении детей с высоким риском анестезии, должен быть дополнительно аттестован тем же АСВМО по программе усовершенствования или по ее эквиваленту или документально подтвердить сохранение компетентности в отношении таких пациентов.

И з Hackel A, Badgwell JM, Binding RR et al. Guidelines for the pediatric perioperative anesthesia environment. American Academy of Pediatrics. Section on Anesthesiology. Pediatrics 103:512,1999.

комендации

данного документа в отношении возможностей

медицинской бригады и ведения пациента

приведены в табл. 2.1. Существуют также

и другие рекомендации по ведению больных

в разных

отделениях, в том числе в периопераци-онных

отделениях, в самой операционной, в

палатах

(кроме анестезиологических), в клинических

лабораториях и в ренттенорадиологических

кабинетах, а также по оборудованию и

препаратам,

требующимся при анестезии у детей.

комендации

данного документа в отношении возможностей

медицинской бригады и ведения пациента

приведены в табл. 2.1. Существуют также

и другие рекомендации по ведению больных

в разных

отделениях, в том числе в периопераци-онных

отделениях, в самой операционной, в

палатах

(кроме анестезиологических), в клинических

лабораториях и в ренттенорадиологических

кабинетах, а также по оборудованию и

препаратам,

требующимся при анестезии у детей.

Какое влияние окажут подобные изменения на практику анестезии у детей? Мы надеемся на улучшение. Различия между общим анестезиоло-

гом и анестезиологом-педиатром были установлены, а задачи, стоящие перед каждой их этих групп, были дифференцированы более четко. Благодаря этим инструкциям анестезиолог, считающий неоптимальным проведение анестезии у больного ребенка в каком-либо госпитале или в амбулаторных условиях, имеет возможность указать администрации на соответствующие инструкции. Облегчается оказание помощи госпитальным и амбулаторным больным со стороны администрации, ориентированной в необходимой помощи и имеющей возможность оказать ее оперируемым детям в своем учреждении. Означает ли это, что анестезиолог-педиатр необходим в каждом случае, касающемся ребенка? Определенно нет! Детям проводится примерно 25 % общего числа наркозов, выполняемых ежегодно в США. Число анестезиологов, специализирующихся в педиатрии, явно недостаточно, чтобы обеспечить наркоз во всех соответствующих случаях, как бы

этого

ни хотелось. Означает ли это, что

анестезиолог-педиатр

должен быть в штате каждого госпиталя

или амбулатории, где проводится анестезия

у детей? Практически это зависит от

характера

патологии и профиля лечебного учреждения,

его оснащенности и возможностей, от

политики,

выбранной отделением анестезиологии

в отношении

его компетентности и возможностей.

Естественно,

в штате не может быть специалиста по

анестезии у детей, если у него нет

возможности

выполнять не менее одного наркоза у

ребенка

еженедельно. Полноценная нагрузка

педиатра-анестезиолога

невозможна в отношении немногочисленного

сельского населения, когда ежегодно

может представиться один или менее

случаев

проведения наркоза у ребенка. Что может

произойти, если пациент с серьезным

поражением

попадает в такой госпиталь, а его тяжелое

состояние исключает транспортировку

в госпиталь

с соответствующими возможностями?

Какая

помощь может быть оказана в подобном

случае?

Что делать, если в штате нет специалиста

по анестезии

в педиатрии? Как обычный анестезиолог

будет обеспечивать минимум помощи

больному

ребенку, если до этого у него было очень

мало

или вообще отсутствовал опыт ведения

подобных

случаев? Это вполне реальная и серьезная

проблема для будущего выполнения

анестезии у младенцев и детей. Решение

данной проблемы

адресуется каждому отделению

анестезиологии

и интенсивной терапии. Государство и

национальные

организации также обязаны принять

участие

в ее решении. Правительство штатов

Флорида

и Калифорния разработали определенную

политику, основы которой приведены

ниже.

этого

ни хотелось. Означает ли это, что

анестезиолог-педиатр

должен быть в штате каждого госпиталя

или амбулатории, где проводится анестезия

у детей? Практически это зависит от

характера

патологии и профиля лечебного учреждения,

его оснащенности и возможностей, от

политики,

выбранной отделением анестезиологии

в отношении

его компетентности и возможностей.

Естественно,

в штате не может быть специалиста по

анестезии у детей, если у него нет

возможности

выполнять не менее одного наркоза у

ребенка

еженедельно. Полноценная нагрузка

педиатра-анестезиолога

невозможна в отношении немногочисленного

сельского населения, когда ежегодно

может представиться один или менее

случаев

проведения наркоза у ребенка. Что может

произойти, если пациент с серьезным

поражением

попадает в такой госпиталь, а его тяжелое

состояние исключает транспортировку

в госпиталь

с соответствующими возможностями?

Какая

помощь может быть оказана в подобном

случае?

Что делать, если в штате нет специалиста

по анестезии

в педиатрии? Как обычный анестезиолог

будет обеспечивать минимум помощи

больному

ребенку, если до этого у него было очень

мало

или вообще отсутствовал опыт ведения

подобных

случаев? Это вполне реальная и серьезная

проблема для будущего выполнения

анестезии у младенцев и детей. Решение

данной проблемы

адресуется каждому отделению

анестезиологии

и интенсивной терапии. Государство и

национальные

организации также обязаны принять

участие

в ее решении. Правительство штатов

Флорида

и Калифорния разработали определенную

политику, основы которой приведены

ниже.

Ответ должен основываться на обеспечении максимально качественной анестезии у младенцев и детей в пределах многообразия аспектов современной жизни. Современная резидентура по анестезиологии готовит общих анестезиологов, способных осуществить наркоз у ребенка в случае экстренной ситуации. Выше было уже отмечено, что обучение в резидентуре, количество больных определенного возраста и со специфическими типами патологии, наблюдаемых ежегодно и особенно требующих интенсивной терапии в периоперационном периоде, может быть недостаточным для полноценного ведения подобных пациентов на постоянной основе. Указанные факторы должны влиять на тактику ведения больных и на определение политики отделения анестезиологии в отношении анестезии в педиатрии.

Региональная политика, политика штата и национальная политика по организации интенсивной терапии у младенцев и детей могут служить моделью для хирургии и периоперационнои анестезии в данных возрастных группах. Первона-

Обучение и практика анестезии в педиатрии 21

чально все младенцы и дети, нуждающиеся в интенсивной терапии, направлялись в малоспециализированные региональные центры. Со временем, по мере развития интенсивной терапии и большей ее доступности для новорожденных и детей возрастало и число региональных центров интенсивной терапии. Изменялись и требования к ним. Интенсивная терапия новорожденных и детей стала многообразной, постепенно существенно возросли требования к этой службе. В настоящее время имеет место "дерегионализация" интенсивной терапии новорожденных и детей. Со временем то же самое может произойти и с периоперационнои анестезией в педиатрии.

Концепции демографии, используемые в разработке многих проблем современной жизни, например при централизации бизнеса и создания торговых центров, привлекаются и для решения данных медицинских проблем. Разумно ли, чтобы в каждом госпитале, амбулатории или даже в стоматологическом или хирургическом учреждении имелись все возможности для оказания в полном объеме периоперационнои анестезии детям? Даже не принимая во внимание степени нагрузки и периоперационнои обстановки, важно решить, что мы хотим для нашего общества и для самих себя? В состоянии ли мы достичь этого? Что значат наши культурные центры, обеспечивающие наилучший уровень помощи пациентам по сравнению с 30-минутной или даже часовой поездкой, чтобы получить ее?

Ответы на вопрос о том, где и кто будет про водить анестезию детям, должны быть даны на нескольких уровнях. Прежде всего эти ответы должны основываться на соответствующей ин формации и быть логически доступными для нас в настоящее время. Это служит базисом новой политики, которая продолжает разрабатываться. Со временем результаты наших современных действий будут оценены полученными результа тами. '-

Dowries JJ: What is a paediatric anaesthesiologist? The American perspective. Paediatr Anaesth 5:277', 1995

Directory of Fellowship Programs in Pediatric Anesthesia: Society for Pediatric Anesthesia, Richmond, Virginia, 1998

Rackow H, Salanitre E, Green L: Frequency of cardiac arrest associated with anesthesia in infants and children. Pediatrics 28:697, 1961

Cohen MM, Cameron CB, Duncan PG: Pediatric an esthesia morbidity and mortality in the perioperative pe riod. Anesth Analg 70:160, 1990

Morray JP, Geiduschek JM, Caplan RA, et al: A compar ison of pediatric and adult anesthesia closed malpractice claims. Anesthesiology 78:461, 1993

Campling FA, Devlin HB, Lunn JN: The Report of the National Confidential Enquiry into Perioperative Deaths

Д ЖОРДЖ А. ГРЕГОРИ (GEORGE A. GREGORY)

Недостаточное знание педиатрической фармакологии ведет к катастрофам, таким как синдром "серого ребенка" [7], который бывает, когда врачи не помнят о низких уровнях глюкуранил-трансферазы у новорожденных, что снижает их способность к удалению хлорамфеникола. Развитие действенных аналитических методов дало возможность определения концентрации лекарственных средств в малых объемах крови и подходящих доз лекарственных средств для каждого пациента, а также снижения потенциала таких катастроф.

Неблагоприятные лекарственные реакции широко распространены у новорожденных, особенно у недоношенных [2, 3\. В одном исследовании по крайней мере 30 % новорожденных имели одну или более острых реакций на лекарственные средства и в 8 % случаев по крайней мере одна из этих реакций угрожала жизни. Частота подобных побочных реакций, по всей видимости, не снижается.

Aranda и соавт. [4\ обнаружили, что 27 % из 1200 пациентов, поступивших в отделение реанимации новорожденных, имели по крайней мере одну острую лекарственную реакцию. Эти пациенты были менее зрелыми и находились в стационаре более долгое время; рожденные в срок менее 28 нед беременности имели большинство таких реакций. Новорожденные с респираторным дистресс-синдромом, кровоизлиянием в же-

лудочки мозга, некротическим энтероколитом, апноэ новорожденных имели больше лекарственных реакций, чем дети без этих проблем.

Вероятно, именно из-за того, что они задерживались в стационаре на более длительные сроки, им требовалось соответственно большее количество медикаментов.

Недоношенные получают в 3—4 раза больше лекарств, чем доношенные [5\, что, вероятно, следует принимать во внимание при многих из этих реакций, но незрелость их почек, пезени, иммунной системы может также быть важным фактором.

В этой главе обсуждаются некоторые из различий между младенцами, детьми постарше и взрослыми, а также пути влияния этих различий на лекарственные реакции. В данной главе под новорожденным понимается любой новорожденный, доношенный или недоношенный, в возрасте от момента рождения до 1 мес, под младенцем — младенец в возрасте от 1 до 12 мес и под ребенком — ребенок в возрасте от 1 года до половой зрелости.

Большинство лекарственных средств проявляет свой эффект, обратимо связываясь с рецепторами. Доступность лекарственного средства для ре-

23

24 Анестезия в педиатрии

цепторов зависит от его концентрации в жидкости, окружающей рецептор, которая в свою очередь зависит от концентрации препарата в плазме. Чтобы достичь рецептора, лекарственное средство должно активно или пассивно пересечь несколько фосфолипидных мембран. Активное движение требует энергии, пассивное — нет. Последнее имеет место, когда концентрация или электрохимический градиент образуется через мембрану клеток. Скорость, с которой эти градиенты создаются, зависит от нескольких факторов. Жирорастворимые (липофильные) средства пересекают мембраны быстрее, чем липофобные. Маленькие молекулы пересекают мембраны быстрее больших. Только неионизированные жирорастворимые лекарственные средства пересекают липидные оболочки с помощью пассивной диффузии в значительных количествах. Ионизированные молекулы слабо преодолевают мембраны, если вообще способны на это. Степень ионизации лекарственного средства зависит от его константы диссоциации (рКа) и от местного рН. Изменения рН наиболее часто влияют на лекарственные средства, неионизированная фракция которых может быть снижена или повышена при физиологических значениях рН. При равновесии требуется, чтобы неионизированные фракции вне и внутри мембраны были равны. Наступление равновесия замедляется или предотвращается, когда лекарственное средство диффузирует из маленького пространства в большое или когда оно быстро удаляется из пространства внутри мембран вследствие быстрого метаболизма.

Лекарственные средства подвергаются реакциям первого порядка, когда скорость перехода лекарственного средства пропорциональна его количеству, остающемуся в плазме. Полулогарифмическая диаграмма концентрации против времени представляет вид прямой линии. Реакции нулевого порядка имеют место, когда переход лекарственного средства через мембраны постоянен и не зависит от концентрации. Облегченная диффузия имеет место, когда лекарственные средства, в норме слишком большие для пересечения оболочек клетки, могут делать это после образования связи с веществом-носителем. Для облегченной диффузии не требуется энергии. Активный транспорт дает возможность лекарственным средствам пересекать мембраны клеток против градиента концентрации; этот процесс требует энергии, получаемой в результате метаболизма. Изменения метаболизма или температуры изменяют и скорость активного транспорта. Неизвестно, отличаются ли мембраны клеток новорожденных от мембран клеток взрослых. Определенно некоторые лекарственные средства (например, барбитураты и наркотики) поступают в центральную нервную систему (ЦНС) новорож-

денных быстрее, чем у взрослых, возможно из-за !

большей "пористости" гематоэнцефалического I

барьера (ГЭБ) у новорожденных. Повышенное |

поступление этих лекарственных средств не обу- |

словлено активным транспортом. |

Пероральное введение

Эффективность перорального введения лекарственных средств зависит от скорости и степени их абсорбции из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), от того, насколько хорошо лекарственное средство растворимо в физиологических жидкостях, и от его физико-химической природы. Она также зависит от состава мембран, через которые лекарственное средство должно пройти, природы желудочно-кишечных соков, скорости эвакуации содержимого желудка, моторики ЖКТ и степени кровотока в кишечнике. Некоторые из этих факторов изменены у молодых пациентов. При рождении желудочный рН обычно составляет 6—8, но падает до 1—2 в течение 24 ч [6]. Это снижение желудочного рН не зависит от возраста [7]. Имеется большая вариабельность желудочного рН в течение нескольких первых месяцев жизни [8]. Некоторые новорожденные ахлоргидричны (у них недостаточно соляной кислоты в желудочном соке), другие — нет. К возрасту 6 нед все имеют рН менее 4. Уровни рН, характерные для взрослых, отмечаются у всех пациентов старше 3 лет. Концентрации гастрина в сыворотке повышены у рожденных в срок новорожденных в течение нескольких дней после рождения [9], но секреция желудком кислот меньше, чем ожидаемая [10\. Стимуляция пентагастрином имеет минимальный эффект на секрецию желудком кислот в течение по меньшей мере первых 2 дней жизни [11]. Ахлоргидрия развивается после первых 24 ч внеутробной жизни, и рН желудка повышается, постепенно снижаясь до уровня взрослых к возрасту 3 лет. Недоношенные младенцы секретируют меньше кислот желудком в течение перинатального периода, чем рожденные в срок, но стимуляция пентагастрином почти удваивает продукцию желудком кислот после 1 нед жизни [12]. Базальная концентрация кислот достигает таковой у рожденного в срок ребенка после 4 нед независимо от гестационного возраста. Объем желчных кислот может быть снижен у новорожденных [13, 14] и способен поэтому снижать скорость и степень абсорбции жирорастворимых лекарственных средств. Болезни печени могут влиять на продукцию желчных кислот и

еще больше снижать абсорбцию жирорастворимых лекарственных средств.

Большинство лекарственных средств, вводимых перорально, абсорбируется в тонком кишечнике, и замедленная эвакуация содержимого желудка замедляет их абсорбцию. Скорость освобождения желудка варьирует в течение неонаталь-ного периода. Количество 5 % глюкозы и воды, удерживаемой в желудке, обратно пропорционально возрасту [15]. Эвакуация содержимого желудка замедляется повышенной калорийной ценностью, но не осмолярностью [16] у недоношенных новорожденных. Жирные кислоты с длинными цепями (которые входят в некоторые смеси для новорожденных) замедляют эвакуацию содержимого желудка, а жирные кислоты с короткой цепью — нет. Это следует иметь в виду при установлении режима голодания перед операцией для недоношенных новорожденных.

Некоторые лекарства, используемые для пре-медикации, влияют на рН и объем желудочного сока у детей [17]. Ни премедикация с сульфатом морфина или пентобарбиталом, ни включение атропина или скополамина вместе с этими лекарственными средствами не меняют объем желудочной жидкости [18]. Гликопирролат (Роби-нул) снижает объем желудочной жидкости на '/з и повышает рН 68 % образцов желудочной жидкости для анализа до уровня выше 2,5; атропин повышает рН желудочной жидкости у 32 % пациентов; у 60 % образцов с желчью рН составлял менее 2,5. Следовательно, мы не можем предполагать, что рН желудочной жидкости "безопасен", если там есть желчь. Вследствие того что эти исследования проводились с введением назо-гастральной трубки и сбором желудочной жидкости, объемы желудочной жидкости были, вероятно, больше измеренных вследствие разведения веществом-маркером.

Только слабокислые или щелочные жирорастворимые лекарственные средства, неионизиро-ванные при физиологических значениях рН, абсорбируются в желудке и тонком кишечнике. Высокоионизированные сильные кислоты плохо всасываются, умеренно сильные (например, аспирин) абсорбируются хорошо. Лекарственные средства обычно лучше усваиваются из верхних отделов ЖКТ вследствие их большей поверхности.

Внутримышечное и подкожное введение лекарственных средств

Внутримышечное (в/м) или подкожное (п/к) введение лекарственных средств гарантирует, что пациент получит назначенное количество препарата. Однако доступность лекарственного средства для рецепторов зависит еще от усвоения ле-

Фармакология 25

карства в месте введения и доставки к рецепторам. Средства, вводимые этими путями, быстро всасываются, если они стабильны в водных растворах и липофильны. Абсорбция плохо растворимых кислот или оснований может быть замедленной, и лекарственные средства с высоким или низким рН могут осаждаться при нормальных значениях рН тканей. Лекарственные средства с высокими значениями рН часто вызывают боль (мидазолам, пентобарбитал), некроз ткани и асептические (стерильные) абсцессы при внутримышечных инъекциях.

Капиллярная перфузия изменяет абсорбцию лекарственных средств, вводимых внутримышечно или подкожно. Периферическая вазо-констрикция (например, связанная с шоком, гипотермией или ацидозом) замедляет усвоение лекарственного средства в месте введения. Артериальное давление и тканевая перфузия низки при рождении и повышаются в течение первых 2 нед жизни, что увеличивает и скорость усвоения лекарства с места введения [19]. Скорость всасывания и количество абсорбированного лекарственного средства также зависят от площади поверхности, способной к абсорбции ткани, которая снижена у новорожденных, младенцев и маленьких детей.

Важное значение имеет также и место, выбранное для инъекции. Препараты, введенные в ногу, абсорбируются медленнее, чем те же препараты, введенные в руку [20]. Препараты, вводимые под язык, рассасываются быстрее всего [21].

Чрескожная абсорбция лекарственных средств

Чрескожная абсорбция лекарственных средств обратно пропорциональна толщине stratum cor-пеипг и прямо пропорциональна гидратации кожи [22]. Новорожденные имеют большее соотношение площади поверхности и массы тела. Следовательно, если то же самое количество лекарственного средства вводится через кожу, новорожденные усваивают в 2,7 раза больше лекарства на 1 кг массы тела [23]. Большее количество лекарственного средства абсорбируется при дегидратированной коже [24]. Такой путь введения повышает риск передозировки лекарственных средств у новорожденных. Использование чрескожного введения препаратов сделало возможным благодаря применению 2,5 % лидокаина и 2,5 % при-локаина (ЭСЛА) для предотвращения боли при инъекциях или при установке внутривенного катетера [25]. Однако смесь этих лекарственных средств (2,5 % лидокаина и 2,5 % прилокаина) следует наносить на кожу примерно за 1 ч до болезненной процедуры, чтобы надежно предотвратить боль от укола. Чрескожное введение таких

26 Анестезия в педиатрии

препаратов,

как клонидин и фентанил, также

используется

для устранения острой и хронической

боли [26\.

Внутривенное (в/в) введение лекарственных средств устраняет проблемы усвоения с места введения и является предпочтительным путем введения для большинства лекарственных средств в операционной, послеанестетической палате, отделении интенсивной терапии (реанимации). Внутривенное введение лекарственных средств должно проводиться медленно, и при этом следует тщательно следить за основными жизненными показателями пациента в связи с возможностью неблагоприятных эффектов (например, гипотензия, остановка сердца и дыхания, анафилактические реакции).

Некоторые лекарственные средства, вводимые непосредственно в системы или бутыли, могут быть потеряны вследствие адсорбирования стеклом и пластиком или в фильтре [27]. Более того, лекарство может теряться при смене системы. Когда скорость введения медленная, большие количества лекарственного средства могут быть потеряны. Даже когда лекарственное средство не потеряно, его эффект может быть отложен на несколько часов при внутривенном введении в линию малого потока. Это может вести к неправильным заключениям о потребности пациента в больших или меньших дозах и может влиять на высокий уровень передозировок лекарственных средств у младенцев. Лекарства должны вводиться стандартным путем для гарантии того, что пиковый и другие уровни были достигнуты в соответствующее время [28\.

Ректальное введение лекарственных средств

Лекарственные средства часто вводятся педиатрическим пациентам per rectum, чтобы избежать внутримышечных или чрескожных инъекций. Однако следует стремиться избежать этого пути введения при проведении химиотерапии, а также у детей, страдающих иммунодефицитом. Проблемы остаточного количества лекарственных средств в желудке (как это бывает с барбитуратами и диазепамом) и аспирация содержимого желудка при вводной анестезии снижаются. Лекарственные средства могут вводиться per rectum пациентам с тошнотой и рвотой или заболеваниями верхних отделов ЖКТ. Лекарственные средства пересекают слизистую оболочку прямой киш-

ки, но, поскольку площадь ее поверхности маленькая, абсорбция введенного ректально лекарственного средства медленная и неустойчивая.

Прямая кишка — обычно пустой полый орган, выстланный в основном цилиндрическим или кубическим эпителием. Ее главное кровоснабжение идет из нижних артерий, берущих начало от половой и средней прямокишечной артерий. Нижняя прямокишечная вена дренирует канал ануса ниже аноректальной линии, включая геморроидальное сплетение. Ствол прямой кишки дренируется в среднюю и нижнюю прямокишечные вены, и нижняя и средняя прямокишечные вены впадают в нижнюю полую вену, что устраняет проход через печень и метаболизм первого прохода через печень. Верхние прямокишечные вены дренируются в портальную вену, и лекарства, абсорбируемые этими венами, подлежат метаболизму первого прохода. Имеются, однако, значительные анастомозы между этими венами. Вариабельное всасывание лекарств из прямой кишки может зависеть от количества лекарства, абсорбированного каждой частью венозной системы прямой кишки. Кровоснабжение и другие факторы, влияющие на абсорбцию лекарственных средств из прямой кишки, рассматриваются в другой публикации [29\.

Некоторые лекарственные средства хорошо абсорбируются из прямой и сигмовидной кишки, но их всасывание может быть неустойчивым. Начало сна варьируется от 4 до 22 мин у пациентов с премедикацией для операции барбитуратами ректально, что частично объясняется местом депонирования средства в прямой кишке. Лекарственные средства, депонированные ниже зубчатой линии, не имеют эффекта первого прохода из-за их поступления в подвздошные вены и попадание в мозг и сердце до поступления в печень. Лекарственные средства, депонированные выше этой линии, поступают в печеночную циркуляцию до поступления в центральную циркуляцию. Поэтому часть лекарственных средств метаболи-зируется, что замедляет начало действия.

Усвоение лекарственного средства из прямой кишки также зависит от того, в какой форме оно вводится: свечи, капсулы или с помощью клизм. Метаболизм лекарственных средств в стенках кишки микроорганизмами, живущими в просвете прямой кишки, может снизить всасывание лекарственного средства из прямой кишки [30].

Некоторые лекарства, применяемые для пре-медикации, включая тиопентон (Пентотал), ме-тогекситон (метогекситал, Бревитол), диазепам (Валиум) и атропин, часто вводятся ректально детям, в том числе младенцам. Метогекситал ректально в дозе 18—25 мг/кг используется для введения в сон перед тем, как дети поступят в операционную [31, 32]. Goresky и Steward [33] ре-

комендовали

давать 22—31 мг/кг. Liu

и соавт. [34]

отмечали,

что 93 % детей без премедикации засыпали

при введении ректально 30 мг/кг

мето-гекситола.

Недавние исследования навели на мысль,

что более разведенные 1—2 %

растворы

в дозе

25 мг/кг метогекситола лучше по сравнению

с

той же дозой при более высокой концентрации

[35\.

Потеря

сознания после ректального введения

метогекситала соотносится с концентрацией

этого лекарства в плазме [36,

37\. У

здоровых пациентов нет

значительных эффектов метогекситола

на показатели

работы сердечно-сосудистой системы

[38\

или

сатурацию кислородом крови [39\.

комендовали

давать 22—31 мг/кг. Liu

и соавт. [34]

отмечали,

что 93 % детей без премедикации засыпали

при введении ректально 30 мг/кг

мето-гекситола.

Недавние исследования навели на мысль,

что более разведенные 1—2 %

растворы

в дозе

25 мг/кг метогекситола лучше по сравнению

с

той же дозой при более высокой концентрации

[35\.

Потеря

сознания после ректального введения

метогекситала соотносится с концентрацией

этого лекарства в плазме [36,

37\. У

здоровых пациентов нет

значительных эффектов метогекситола

на показатели

работы сердечно-сосудистой системы

[38\

или

сатурацию кислородом крови [39\.

Ректальное введение метогекситала не замедляет перевода пациента из комнаты пробуждения после операции [33]. Высокие концентрации ректально введенного метогекситала ассоциируются с проктитом [40\. Метогекситал ассоциировался с апноэ у 2 пациентов с менингомиелоцеле [41].

Тиопентан успешно использовался ректально в форме водной суспензии [42]. Начало его действия быстрое, но выход из анестезии задерживается. Следовательно, для премедикации обычно используется метогекситон.

Диазепам в дозе 0,75 мг/кг (максимум 20 мг) также вводится ректально для седативного воздействия на детей перед операцией [43]. Хотя большинство детей спокойны при введении в анестезию, 2/з возбуждены (кричат и плачут) после пробуждения. Это возбуждение значительно снижается введением литической смеси (28 мг меперидина, 7 мг хлоропромазина и 7 мг проме-тазина на 1 мл смеси) в дозе 0,25 мл/кг либо для премедикации (за 30 мин до введения диазепа-ма), либо после введения в анестезию. Добавление морфина в дозе 0,15 мг/кг и гиосцина в дозе 0,01 мг/кг к вводимому ректально диазепаму [44] также снижает возбуждение при пробуждении.

Атропин может вводиться ректально для премедикации детей перед операцией [45], но в больших дозах, чем для взрослых для достижения таких же эффектов [46]. При введении ректально максимальная концентрация атропина в крови меньше у пациентов с массой тела менее 15 кг, чем у более крупных пациентов [47\, и концентрация атропина в плазме падает намного быстрее у пациентов с меньшей массой тела. Концентрация атропина в плазме составляла около 0,1 нг/мл по сравнению с 0,5 нг/мл у более крупных пациентов через 240 мин после введения лекарственного средства. Неясно, вызвано ли это различие отличиями в кинетике или эффектом первого прохода через печень. Максимальная депрессия слюноотделения имеет место позднее, чем максимальный эффект на частоту сердечных сокращений, и позже, чем максимальная концентрация атропина в плазме.

Ацетаминофен обычно назначают ректально

Фармакология 27

для устранения послеоперационной боли у младенцев и детей [48], прежде всего чтобы избежать введения наркотиков недоношенным младенцам и детям и разлученным с домом на короткое время после операции. За прошедшие годы дозы ректально назначаемого ацетаминофена прогрессивно нарастали. В настоящее время средняя суточная его доза равна примерно 40 мг/кг. Время полуабсорбции препарата равно примерно 35 мин, а клиренс — 13,5 л/ч [49\. Это вполне сопоставимо со временем полуабсорбции ацетаминофена из желудка, равным 4,5 мин. Относительная биодоступность препарата при ректальном введении равна 0,54 при его назначении через рот. Снижение степени боли с 10 до 3,6 достигается при концентрации ацетаминофена в крови, равной 10 мг/л. Если ацетаминофен после операции тонзиллэктомии назначается в дозе 60 мг/кг/сут через рот или в дозе 90 мг/кг/сут ректально, то 22—73 % детей характеризуют свои болевые ощущения как сильные [48]. Естественно, что подобная дозировка недостаточна. Фармакокинетика ацетаминофена у младенцев и детей при ректальном введении продолжает изучаться [49, 50].

Распределение

Перед тем как лекарственные средства проявят свой эффект, они должны быть усвоены с места введения и распределены по местам эффекторно-го действия. И усвоение, и распределение зависят от сердечного выброса, тканевой перфузии и коэффициента распределения кровь/ткань [51]. При равновесии лекарственные средства распространяются по их явному объему распределения Vd — объем жидкости и ткани, в которых лекарство кажется распределенным в концентрации, равной плазменной. Vd предполагает, что тело — это единое пространство в отношении лекарственного средства. Но это не так, и поэтому Vd часто больше (0,5—500 л), чем всего воды в организме. Vd — это продукт коэффициента распределения лекарственного средства ткань/плазма и объема ткани. Высокосвязываемые белком и слишком водорастворимые лекарственные средства (например, салицилаты, пенициллин) обычно имеют низкий Vd. Значения Vd оснований обычно большие.

Связывание лекарственных средств белками

Лекарственные средства образуют связи с белками в разной степени, что снижает их эффект, уменьшает их проникновение в клетки и задер-

28 Анестезия в педиатрии

живает очищение от них (клиренс) плазмы. Только несвязанная фракция лекарственного средства диффундирует через мембраны, доступна для связывания с рецепторами и оказывает фармакологическое действие.

Связанная с белком фракция — это резервуар, помогающий поддерживать концентрацию свободной формы лекарственного средства в плазме и тканях. Кофеин и дигоксин [52\ сильно связываются белками, и их концентрация в тканях, таких как сердце, выше, чем в плазме. Барбитураты [53\, лидокаин (Ксилокаин) [54] и теофиллин [55] менее сильно связаны. Диазепам плохо связан [56\. Когда все белковые места в плазме для связи заняты, добавление лекарственного средства повышает свободную фракцию (салицилаты), делая большее количество лекарственного средства доступным для тканей. Последнее может быть проблемой, когда концентрация альбумина в сыворотке ниже, как это наблюдается у новорожденных и больных детей, или когда другие вещества занимают места для связывания (например, билирубин, сульфаниламидные препараты) [57\.

Связывание белками обычно определяется в исследованиях in vitro, но такие исследования могут продемонстрировать ложную картину того, как лекарство распространяется в организме. Например, Vd при таких исследованиях ограничено, но in vivo может быть очень большим. Связывание может также изменяться мозговым кровотоком. Снижение мозгового кровотока повышает экстракцию некоторых лекарственных средств [например, фенитоина (Дилантина), фенобарбитала] из плазмы, поскольку при более медленных потоках крови у лекарственного средства больше времени для отделения от белков [58]. Это может вызывать накопление некоторых лекарственных средств в мозге новорожденных (см. ниже).

Несколько факторов влияет на связывание лекарственных средств белками у новорожденных.

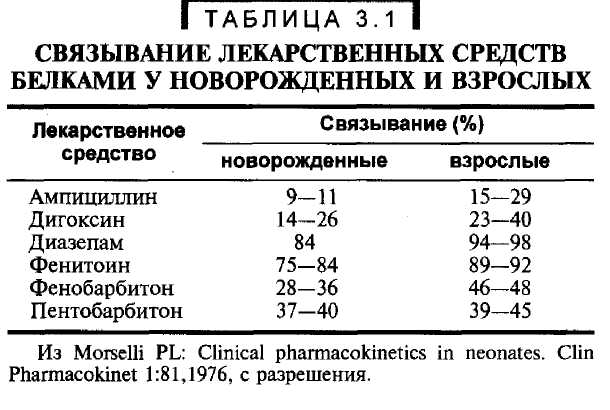

Во-первых, у них низкая концентрация альбумина в сыворотке, которая возрастает до уровня взрослых к возрасту 5 мес (табл. 3.1) [59]. Во-вторых, их альбумин имеет меньше мест для связывания и сродство с лекарственными средствами [60, 61]. В-третьих, некоторые вещества, часто присутствующие в плазме новорожденных, снижают белковое связывание лекарственных средств (свободные жирные кислоты, билирубин, стероиды матери и лекарственные средства, такие как сульфонамиды).

а,-Кислый гликопротеин находится в плазме в значительно меньших концентрациях, чем альбумин, и связывает щелочные вещества, включая многие, представляющие интерес для анестезиолога [62]. fif-Тубокурарин, метокурин, пропрано-лол и лидокаин менее сильно связаны с агкис-лым гликопротеином у детей, чем у взрослых; диазепам более сильно связан у детей, чем у беременных женщин и менее сильно, чем у небеременных женщин или у мужчин. Имеется сильная корреляция между количеством несвязанного лекарственного средства и концентрацией о^-ки-слого гликопротеина в плазме. У младенцев очень низкая концентрация этого белка. Поскольку альбумин отвечает только за небольшую фракцию связывания лекарственного средства [63], сниженные количества агкислого гликопротеина, вероятно, ответственны за значительную долю несвязанного лекарственного средства.

Многие лекарственные средства имеют сниженное связывание в плазме, повышенную концентрацию в свободной форме и увеличенный Vd, среди таких лекарственных средств салицилаты [64], ампициллин, нафциллин (Нафцил), пен-тобарбитал, бупивакаин, лидокаин [54], диазепам [56] и фенобарбитал [53\. Сниженное связывание белками плазмы повышает явный Vd и количество свободного (активного) лекарственного средства в тканях новорожденных. Например, морфина и барбитуратов в ЦНС новорожденных накапливается вдвое больше по сравнению со взрослыми, поскольку связывание этих веществ белками плазмы снижено у новорожденных и ге-матоэнцефалический барьер новорожденных менее эффективно предотвращает проникновение веществ в мозг. Несмотря на то что оба лекарственных средства сильно растворимы в жирах, ме-перидин меньше морфина накапливается в ЦНС новорожденных, хотя жирорастворимость мепе-ридина превышает таковую морфина. Сочетание сниженного усвоения вещества ЦНС и сниженной чувствительности ЦНС к меперидину приводит к меньшей депрессии дыхания (Vj0) и к значительно меньшему седативному эффекту у новорожденных, чем при использовании морфина [65]. Активность меперидина может быть также

меньше,

поскольку опиоидные рецепторы мозга

более примитивны и не распознают

структурных аналогов.

меньше,

поскольку опиоидные рецепторы мозга

более примитивны и не распознают

структурных аналогов.

Ферменты, осуществляющие окисление, восстановление, гидролиз и связывание (реакции фазы I) лекарственных средств, расположены в эндо-плазматическом ретикулуме клеток печени, почек, ЖКТ и в плазме на ранней стадии развития плода, но эти ферменты относительно неактивны [66\. Они переводят лекарственные средства в водорастворимые, неполярные, способные к экскреции формы. Вещества матери могут также быть переведены в активные вещества (например, теофиллин в кофеин). Конъюгация (реакции фазы II) достигается связыванием веществ с ацетатом, глицином, сульфатом и глюкуроновой кислотой. Некоторые из этих путей менее активны у новорожденных (глюкуронидация), другие активны (сульфирование).

Клиренс лекарственного средства выражается как кровоток через печень, умноженный на разность количества поступившего в печень и покинувшего ее вещества.

Q(Ca - Cv),

где Q — кровоток в печени, а Са и Cv — концентрации лекарственного средства в артериальной и венозной крови соответственно. Только несвязанное лекарственное средство выделяется. Лекарства с высокими соотношениями экстракции почти полностью удаляются из крови до того, как она покинет печень, и их метаболизм ограничен печеночным кровотоком. Лекарственные средства с низким уровнем экстракции не зависят от печеночного кровотока или диффузии соединения к месту метаболизма. Лекарственные средства с очень низким уровнем экстракции имеют маленький печеночный клиренс. Когда все участки для связей ферментов заняты, скорость метаболизма лекарственного средства достигает максимума, становится постоянной (процесс нулевого порядка) и не зависит от его дозы. Микросомальный эндоплазматический рети-кулум печени катализирует многие лекарственные реакции обычно оксидацией (цитохром Р45о), но также и восстановлением и конъюгацией. И реакции фазы I [цитохром (Р450-зависимые, окси-дазы со смешанными функциями), и реакции фазы II (конъюгация) снижены у новорожденных, но могут индуцироваться барбитуратами. Некоторые реакции, такие как глюкуронидация, могут быть снижены у новорожденных, но компенсироваться другими реакциями, например сульфонацией]. Новорожденные способны деме-

Фармакология 29

тилировать диазепам [67] и мепивакаин (Карбо-каин) [68\, но они гидроксилируют эти вещества плохо, что продлевает периоды полувыведения этих средств. Способность новорожденных к конъюгации салициловой кислоты глюкурони-дом снижена, а глицином равна таковой для взрослых [69\. Развитие этих ферментных систем и способность метаболизировать лекарственные средства — это функция скорее постнатального возраста, чем плода. Степень развития также может зависеть от приема соответствующих лекарственных средств матерью во время беременности. Воздействие некоторых лекарственных препаратов на плод способно повысить его способность к их метаболизму и предопределить некоторую вариабельность метаболизма медикаментов в неонатальном периоде.

Эти различия метаболизма изменяют путь, которым новорожденные и младенцы снижают концентрации лекарственных средств в плазме. Например, новорожденные гидроксилируют и N-де-метилируют диазепам менее хорошо, чем взрослые или дети постарше, что продлевает периоды полувыведения диазепама (75 + 38 ч у недоношенных, 31 ± 2 ч у рожденных в срок, 18 ± 3 ч у детей) и удлиняет их эффект [67\. Если гидрокси-лирующие ферменты новорожденных индуцировать фенобарбиталом, то период полувыведения диазепама снижается у них до уровня детей.

Теофиллин деметилируется. Активность пути фазы I также снижена в неонатальном периоде, что продлевает периоды полувыведения теофил-лина у новорожденных (30 ч у недоношенных, 17 ч у доношенных, 3 ч у детей, 5 ч у взрослых) [70]. Функция ферментов фазы I достигает уровней взрослых к возрасту 6 мес.

Некоторые метаболические пути фазы II — зрелые при рождении (сульфонация), некоторые — нет (ацетилирование, глицинация, глюкуронидация). Все они становятся зрелыми к возрасту 1 года [71].

Салицилат — пример лекарственного средства, которое метаболизируется другим путем у новорожденных, но его период полувыведения увеличен в меньшей степени, чем можно было ожидать, вследствие функционирования параллельных путей метаболизма. Глюкуронидный путь составляет 34 % метаболизма этого лекарственного средства у взрослых, но менее 10 % у новорожденных. Однако глициновый путь составляет 74 % метаболизма салицилата у новорожденных и только 49 % у взрослых. Путь гентизиковой кислоты составляет 12 % метаболизма этого лекарственного средства у новорожденных и 4 % — у взрослых. Вследствие этих параллельных путей метаболизма период полувыведения салицилата только немного больше у новорожденных, чем у взрослых (4—11 ч по сравнению с 2—3 ч) [69].

30 Анестезия в педиатрии

Ацетаминофен конъюгирует как с глюкуроно-вой кислотой, так и с сульфатом [72]. Первый путь снижен у новорожденных, второй — нет. Следовательно, период полувыведения этого лекарственного средства одинаков у новорожденных и взрослых (3,5 ч).

Почки взрослого получают 20—25 % всего сердечного выброса, в то время как у новорожденного только 5—6 % (см. гл. 21). Только 2—3 % почечного кровотока фильтруется клубочками. Менее 1 % фильтрата появляется в моче. Скорость клубочковой фильтрации новорожденных ниже, чем взрослых [73]. Младенцы, рожденные ранее 34 нед беременности, имеют сниженный уровень клубочковой фильтрации и уменьшенную реабсорбцию канальцами почек воды, бикарбоната, глюкозы и солей [74]. После 34 нед беременности почечная функция новорожденного более зрелая, хотя и менее зрелая, чем у взрослых [75]. Незрелые почки препятствуют способности младенцев выводить лекарственные средства, которые выделяются почками. Кроме того, почечный клиренс зависит от уровня почечной экстракции (количество лекарственного средства, удаляемого из почечных капилляров за единицу времени) и от размера пор клубочка. Размер пор увеличивается с возрастом. Когда уровень почечной экстракции низкий (0—0,2), клиренс чувствителен к изменениям в связывании белками. Когда уровень высокий (0,9—1,0), клиренс зависит от почечного кровотока, но не от связывания белками или проникновения лекарственного средства в клетки крови. В большинстве случаев скорость экстракции прямо зависит от концентрации лекарственного средства в плазме (скорость экстракции = почечный клиренс х концентрация в плазме). Клиренс может быть выше, ниже или равен скорости клубочковой фильтрации. Когда клиренс лекарственного средства постоянный, скорость экскреции прямо пропорциональна концентрации в плазме. Жидкая часть и рН фильтрата те же, что и плазмы, а содержание белков меньше. Очищение от лекарственных средств также происходит с помощью канальце-вой секции в почках.

Ренальный клиренс многих лекарственных средств может оставаться низким из-за нарушения резорбции в почечных канальцах даже при адекватной клубочковой и канальцевой секреции. Величина резорбции зависит от растворимости соответствующего препарата в липидах и от его концентрации в жидкости канальцев. По мере резорбции воды из жидкости канальцев концентрация препарата в ней возрастает, и это

создает благоприятные предпосылки для уско ренного всасывания лекарственного средствг Величина рН крови и почечной жидкости влияе на клиренс лекарственного средства в почках что выражается в зависимости от рКа. Препара ты с выраженной кислой реакцией (рКа менее 2 присутствуют в моче преимущественно в ионизи рованной форме и плохо резорбируются вне за висимости от их концентрации в жидкости клу бочков и от рН крови. Почечный клиренс обыч но бывает высоким. Препараты со слабокисло! реакцией (рКа более 7, например барбитал) ш ионизируются в значительной степени при физиологических величинах рН и почти полностьк резорбируются в почечных канальцах. Резорбция кислот со значением рКа от 3,0 до 7,5 подвержена особому влиянию рН. То же самое относится и к слабощелочным препаратам (рКа менее 6,0). Они резорбируются из канальцев при всех значениях рН. Препараты со значением рКа от 6 до 12 более чувствительны к колебаниям рН, а при рКа свыше 17 колебания рН мало отражаются на показателях резорбции. Почечная недостаточность или незрелость почечных структур нарушают клиренс и приводят к необходимости снижать дозировки препаратов, увеличивать промежутки между их назначением либо применять оба этих приема.

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) у доношенных младенцев составляет около 40 % соответствующей величины у взрослых и соответствует гестационному возрасту [75—77]. У недоношенных младенцев СКФ составляет 20— 30 % от ее величины у взрослых (на 1,73 м2). Уже в течение первой недели после рождения СКФ существенно возрастает наряду с повышением артериального давления и почечного кровотока, однако канальцевая секреция достигает показателей, характерных для взрослого человека, лишь к концу 1-го года жизни.

Достижение оптимальных величин СКФ, канальцевой секреции и канальцевой резорбции, характерных для полностью сформировавшегося органа, происходит разными темпами. У доношенных новорожденных имеются уже все компоненты почечных клубочков, чего нельзя сказать о недоношенных детях. Почечный кровоток к моменту рождения еще весьма низок у обеих этих групп детей, но его нарастание, весьма выраженное в течение первой недели после родов, продолжается весь 1-й год жизни. Слабокислая реакция мочи к моменту рождения (рН 6,0—6,5) снижается при удалении слабокислых продуктов (см. выше).

Сниженная функция почек у новорожденных замедляет элиминацию лекарственных средств, выделяемых главным образом почками (например, естественного и синтетических пеницилли-

нов) [77\. Выделение аминогликозидов остается замедленным и после рождения, так как оно зависит от величины клубочковой фильтрации. Поэтому дозировки аминогликозидов следует корректировать в зависимости от показателей СКФ, заметно возрастающих в течение первой недели жизни.

Препараты, вводимые внутривенно, сразу же разбавляются кровью и приносятся ею в ткани. Ранее всего при этом лекарственные средства попадают в хорошо перфузируемые органы (например, сердце, мозг, печень, почки) и лишь затем — в хуже перфузируемые ткани и органы. Так, тио-пентал, обладающий высокой растворимостью в липидах, быстро проникает в мозг и вызывает сон. Однако даже медленный метаболизм этого препарата не обеспечивает сон более 10—20 мин у взрослых. Это обусловлено быстрым перераспределением тиопентала из мозга в менее перфузируемые ткани. Жировая ткань захватывает небольшие количества тиопентала, несмотря на высокую его липофильность, что объясняется слабым кровотоком в ней. Относительно сниженное количество жировой и мышечной ткани у новорожденных обусловливает незначительный захват ими тиопентала, поэтому его концентрация в ЦНС остается высокой более длительное время, замедляя сроки пробуждения.

Первоначальная фаза распределения лекарственного препарата сменяется затем фазой его элиминации (ti/2fJ), на протяжении которой происходит экспоненциальное снижение концентрации препарата в плазме и тканях. Кинетика этого процесса имеет первостепенное значение на данной фазе. Если известны доза введенного препарата и константа скорости элиминации (К^), то можно вычислить количество препарата, имеющегося в организме в любой период времени. Показатель К^ определяется по кривой полулогарифмической зависимости падения концентрации препарата в плазме. Этот показатель используют для установления сроков полувыведения препарата из плазмы (ti/2 = 0,693 К^) (табл. 3.2). При асфиксии у новорожденных объем распределения считают равным 66 мл/ч/кг, а клиренс — 36 ч (от 29 до 70 ч). Назначение вазопрессорных средств необходимо 8 из каждых 10 новорожденных для поддержания артериального давления в границах нормы [78\.

Клиренс лекарственного средства определяется как количество препарата, разрушаемого при метаболизме и экскретируемого за единицу времени. Скорость элиминации, клиренс (С1) можно

Фармакология 31

выразить как уравнение между константой скорости выведения и концентрацией препарата в плазме крови:

С1 = К, х Vd или

С1 = 0,693 Vd/ti/2.

Величину Vd можно вычислить, если известны клиренс и ti/2. Максимальный клиренс обычно достигается при суммировании кровотока в почках и печени. Показатели клиренса удается также определять по распределению болюсной дозы препарата в целостном организме по вычерченной кривой его концентрации в плазме крови от момента перед назначением препарата и его полного выведения из крови:

С1 = доза препарата/ЗВК,

где ЗВК — это зона внутри кривой (рис. 3.1).

Некоторые лекарственные средства (например, изопротеренол, дофамин, аминофиллин) лучше всего вводить постепенно и медленно, избегая пиков концентрации препаратов, возникающих после болюсного их назначения. Продолжительное введение лекарственных средств позволяет создать в плазме крови их стабильную концентрацию (или плато), когда скорость инфузии равна скорости элиминации. Поскольку в подобных условиях клиренс остается постоянным, то удвоение скорости инфузии повысит уровень препарата в плазме крови вдвое. В условиях продолжающейся инфузии к сроку, равному трем периодам полувыведения препарата (срок полувыведения — это время, необходимое для снижения уровня препарата в крови на 63 %), его концен-