- •1. Изгнание из рая.

- •2. Чудо со статиром.

- •3. Крещение неофитов.

- •4. Святой Пётр исцеляет больного своей тенью.

- •5. Раздача имущества и смерть Анании.

- •6. Воскрешение сына Теофила и святой Пётр на кафедре

- •1. Мадонна с младенцем

- •2. Распятие

- •3. Апостолы Павел и Андрей

- •4. Святой Августин, святой Иероним и два кармелитских монаха

- •5. Пределла

Мазаччо

Мазаччо |

|

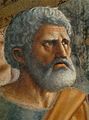

Автопортрет (в центре), фрагмент фрески «Св. Петр на кафедре» из капеллы Бранкаччи |

|

Имя при рождении: |

Томмазо ди сер Джованни ди Гвиди |

Дата рождения: |

21 декабря 1401({{padleft:1401|4|0}}-{{padleft:12|2|0}}-{{padleft:21|2|0}}) |

Место рождения: |

Сан-Джованни-Вальдарно |

Дата смерти: |

осень 1428 г. |

Место смерти: |

Рим |

Гражданство: |

Италия

|

|

|

Мазаччо (итал. Masaccio; устар. вариант — Мазаччьо, собственно Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи (Гвиди), Томмазо ди сер Джованни ди Гвиди; 21 декабря 1401, Сан-Джованни-Вальдарно, Тоскана — осень 1428, Рим) — знаменитый итальянский живописец, крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи кватроченто.

Содержание

1 Биография

2 Триптих Сан Джовенале (Триптих из ц. Святого Ювеналия)

3 Sagra (Освящение)

4 Портрет

5 Мазаччо и Мазолино

6 Мадонна с младенцем и св. Анной

7 Капелла Бранкаччи

8 Пизанский полиптих

9 Моление о чаше

10 Мадонна с младенцем

11 История св. Юлиана

12 Троица

13 Берлинское тондо

14 Последний период

15 Двусторонний триптих из ц. Санта Мария Маджоре

16 Фрески в церкви Сан Клементе

17 Краткая библиография

18 Произведения

Биография

Мазаччо родился 21 декабря 1401 года в день св. Фомы, в честь которого и был назван, в семье нотариуса по имени Сер Джованни ди Моне Кассаи и его супруги Якопы ди Мартиноццо. Симон, дед будущего художника (со стороны отца), был мастером художественного ремесла, изготовлявшим сундуки-кассоне и другие предметы мебели. Исследователи видят в этом факте семейную художественную преемственность, возможность того, что будущий живописец столкнулся с искусством и получил свои первые уроки у деда. Дед Симон был состоятельным ремесленником, имел несколько садовых участков и собственный дом.

Через пять лет после рождения Томмазо отец, которому было всего 27 лет, внезапно умер. Его супруга, бывшая на тот момент беременной, вскоре родила второго сына, которого назвала в честь отца – Джованни (впоследствии он тоже стал художником, известным под именем ло Скеджа). Оставшись с двумя детьми на руках, Якопа вскоре вторично вышла замуж, на сей раз за аптекаря Тедеско ди Мастро Фео – вдовца, имевшего двух дочерей. Второй муж Якопы скончался 17 августа 1417 года, когда Мазаччо не исполнилось и 16 лет. После этого он стал старшим мужчиной в семье, т.е. фактически её кормильцем. Архивные документы сообщают о винограднике и части дома, оставшихся после смерти второго мужа Якопы, однако она ими не пользовалась и доходов с них не имела. Одна из сестёр Мазаччо впоследствии вышла замуж за художника Мариотто ди Кристофано.

Мазаччо рано переехал во Флоренцию. Исследователи предполагают, что переезд произошёл до 1418 года. Сохранились документы, согласно которым мать Мазаччо снимала жилое помещение в районе Сан Никколо. Вероятно, мастерская, в которой работал художник, находилась где-то неподалёку. Вазари утверждает, что его учителем был Мазолино, однако это ошибка. Мазаччо получил звание мастера живописи и был принят в цех 7 января 1422 года, т.е. раньше Мазолино, принятого в 1423 году. Кроме того, в его произведениях не видно никаких следов влияния этого художника. Некоторые исследователи считают, что в 1421 году он работал в мастерской Биччи ди Лоренцо, и приписывают ему терракотовый раскрашенный рельеф из церкви Сан Эджидио. Однако стилистика произведений этих художников слишком разная, чтобы говорить об их близком контакте. Тем не менее, в мастерской Биччи ди Лоренцо с 1421 года работал младший брат Мазаччо - Джованни (Ло Скеджа).

Настоящими учителями Мазаччо были Брунеллески и Донателло. Сохранились сведения о личной связи Мазаччо с этими двумя выдающимися мастерами раннего Возрождения. Они были его старшими товарищами, и к моменту созревания художника уже сделали свои первые успехи. Брунеллески к 1416 году был занят разработкой линейной перспективы, следы которой можно видеть в его рельефе «Битва св. Георгия с драконом». У Донателло Мазаччо позаимствовал новое осознание человеческой личности, характерное для статуй, выполненных этим скульптором для церкви Орсанмикеле.

В искусстве Флоренции начала XV века доминировал стиль известный как «интернациональная готика». Художники этого стиля создавали в своих картинах выдуманный мир аристократичной красоты, полный лиризма и условностей. В сравнении с ними произведения Мазаччо, Брунеллески и Донателло были полны натурализма и суровой жизненной прозы. Следы влияния старших друзей можно видеть в самой ранней из известных работ Мазаччо.

Триптих Сан Джовенале (Триптих из ц. Святого Ювеналия)

![]()

Триптих Св. Ювеналия.

Все современные исследователи считают этот триптих первым достоверным произведением Мазаччо (его размеры: центральная панель 108х65см, боковые 88х44см). Он был обнаружен в 1961 году итальянским учёным Лючано Берти в небольшой церкви Св. Ювеналия, расположенной недалеко от городка Сан Джованни Вальдарно, в котором родился Мазаччо, и показан на выставке «Ancient sacred Art» (Старинное священное искусство). Вскоре Берти пришёл к заключению, что это оригинальная работа Мазаччо, поскольку изображение персонажей триптиха обладает сильным сходством с другими работами этого мастера - «Мадонной с младенцем и св. Анной» из музея Уффици, Флоренция, с «Мадонной» из Пизанского полиптиха, и с Полиптихом Санта Мария Маджоре в Риме.

В центре алтаря Мадонна с младенцем и двумя ангелами, справа от неё святые Варфоломей и Блез, слева – святые Амвросий и Ювеналий. В нижней части произведения есть надпись, сделанная уже не готическим шрифтом, а современными буквами, применявшимися гуманистами в своих письмах. Это первая по времени неготическая надпись в Европе: ANNO DOMINI MCCCCXXII A DI VENTITRE D’AP(PRILE). (23 апреля 1422 года от Рождества Христова). Однако, реакция против готики, от которой остались в наследство золотые фоны триптиха, заключалась не только в надписи. При высокой точке зрения, обычной для треченто, композиционное и пространственное построение триптиха подчинено законам перспективы, может быть даже чрезмерно геометрически-прямолинейно (как это и должно быть в ранних опытах). Пластика форм и смелость ракурсов создают впечатление массивной объёмности, какого в итальянской живописи не существовало до этого.

Согласно исследованным архивным документам, произведение было заказано флорентийцем Ванни Кастеллани, который патронировал церковь Сан Джовенале. Монограмму его имени – букву V, исследователи видят в сложенных крыльях ангелов. Триптих был написан во Флоренции, и оставался там несколько лет, пока не появился в инвентарной описи церкви Сан Джовенале в 1441 году. Об этом произведении не сохранилось никаких мемуарных свидетельств, хотя Вазари упоминает две работы молодого Мазаччо в районе Сан Джованни Вальдарно.

После реставрации триптих был показан на выставке «Metodo a Sienza» в 1982 году, где вновь привлёк внимание критики. Сейчас он хранится в церкви Сан Пьетро а Кашья ди Реджелло.

Триптих св. Ювеналия. Левая створка. Св. Варфоломей и св. Блез.

Триптих св. Ювеналия. Мадонна с младенцем.

Триптих св. Ювеналия. Правая створка. Св. Амвросий и св. Ювеналий.

Sagra (Освящение)

Флорентийский художник 2-й пол. XVIв. Рисунок "Сагры" Мазаччо. Кабинет рисунков, Флоренция.

7 января 1422 года Мазаччо был принят в гильдию Арте деи Медичи э дельи Специали (гильдия врачей и аптекарей, куда входили и художники), а 19 апреля того же года он вместе с Донателло, Брунеллески и Мазолино принимал участие в торжественной церемонии освящения церкви Санта Мария дель Кармине, находившейся при кармелитском монастыре Флоренции. Позднее Мазаччо получил заказ на увековечение этой церемонии во фреске. Однако до этого (исследователи обычно датируют Sagra 1424 годом) художник, вероятно, побывал в Риме на праздновании Юбилея 1423 года, потому что только этой поездкой можно объяснить то, что изображённая на фреске процессия сильно напоминала античные римские рельефы. Он внимательно изучал искусство Древнего Рима и раннее христианское искусство.

Фреска «Освящение» была написана на стене кармелитского монастыря, и просуществовала примерно до 1600 года. На ней, согласно Вазари, Мазаччо изобразил сцену на площади перед церковью, к которой двигалась большая процессия, развернутая под некоторым углом и образующая несколько рядов. До наших дней дошли только рисунки разных художников, (в частности и Микеланджело), копирующие фрагменты этой фрески. Для своего времени она обладала большой новизной, и, вероятно, не понравилась заказчикам в силу слишком большого впечатления реальности, которое она производила. В ней не было ничего от привычной готики с её аристократичностью, узорчатыми дорогими тканями, золотыми украшениями. Напротив, Мазаччо изобразил процессию горожан в очень простой одежде. Среди участников процессии, по словам Вазари, можно было видеть не только его друзей – Донателло, Брунеллески и Мазолино, но и тех представителей флорентийской политики, которые выступали за преобразования в республике и боролись против миланской угрозы – Джованни ди Биччи Медичи, Никколо да Уццано, Феличе Бранкаччи, Бартоломео Валори, Лоренцо Ридольфи, сумевшего как раз в 1425 году достичь договора с Венецией против Милана. Лючано Берти считает, что Мазаччо изобразил вовсе не религиозную церемонию, а использовал сюжет для воплощения актуальных гражданских, республиканских, политико-патриотических идей. Вполне возможно, что реализм Мазаччо воспринимался в то время не просто как антитеза готике, но и как демократическое искусство средних слоёв, служившее неким идейным противовесом аристократии.

Портрет

В своём «Жизнеописании Мазаччо» Вазари упоминает три портрета. Историки искусства впоследствии отождествили их с тремя «портретами молодого человека»: из Музея Гарднер, Бостон, из Музея изящных искусств, Шамбери, и из Национальной галереи, Вашингтон. Большинство современных критиков считает, что два последние не являются работами Мазаччо, поскольку в них ощущается вторичность и более низкое качество. Они были написаны позже, или, возможно, скопированы с работ Мазаччо. Целый ряд исследователей считает достоверным только портрет из музея Изабеллы Гарднер, а Берти и Раггьянти утверждают, что на нём изображен молодой Леон Баттиста Альберти. Портрет датируют периодом между 1423 и 1425 годами; Мазаччо создал его раньше, чем другой портрет Альберти, характерный профиль которого можно видеть в его фреске «Св. Пётр на троне» в капелле Бранкаччи, где тот изображён справа от самого Мазаччо.

Мазаччо. Портрет молодого человека (Альберти?)Музей Изабеллы Гарднер, Бостон.

Портрет молодого человека. Вашингтон, Национальная галерея.

Портрет молодого человека. Музей изящных искусств, Шамбери.

Мазаччо и Мазолино

Мазаччо и Мазолино. Мадонна с младенцем и св. Анной. ок. 1424. Уффици, Флоренция.

Мазаччо. Мадонна с младенцем. (после реставрации) 1424-25гг, Вашингтон, Национальная галерея

Мазаччо участвовал в нескольких совместных проектах с Мазолино, и похоже, что их связывала дружба. По своему темпераменту и мировидению это были достаточно разные художники. Мазолино тяготел к аристократичной интернациональной готике с её религиозной сказочностью, плоскостностью и нарядностью, Мазаччо же, по замечанию гуманиста Кристофоро Ландино, был полон жадного интереса к земному миру, к его познанию и утверждению его величия, выступая как выразитель стихийно-материалистических форм раннеренессансного пантеизма. Исследователи считают, что новации Мазаччо повлияли на творчество Мазолино, который, вне сомнения, принадлежал к крупнейшим мастерам первой половины XV века. По всей вероятности, манера Мазолино, более близкая и понятная большинству современников, давала ему больше шансов на получение хороших заказов, поэтому в дуэте ему принадлежала ведущая роль организатора работ, в то время как Мазаччо выступал в роли его помощника, хоть и очень талантливого. Первая известная ныне их совместная работа – «Мадонна с младенцем и св. Анной» из галереи Уффици.

Мадонна с младенцем и св. Анной

В 1424 году имя Мазаччо появляется в списках компании Св. Луки – организации флорентийских художников. Этим годом критики также обозначают начало совместной работы Мазаччо и Мазолино (более точно – между ноябрём 1424 года и сентябрём 1425-го).

«Мадонна с младенцем и св. Анной» (разм.175х103см) была написана для церкви Сант Амброджо и находилась там до тех пор, пока не была передана во флорентийскую Галерею Академии, а затем в галерею Уффици. Вазари считал её полностью работой Мазаччо, но уже в XIX веке Масселли (1832), а следом Кавальказелле (1864) заметили в картине отличия от стиля Мазаччо. Роберто Лонги, тщательно исследовавший кооперацию Мазолино и Мазаччо (1940), пришёл к выводу, что Мадонна с младенцем и правый ангел, держащий занавес, принадлежат руке Мазаччо, а всё остальное исполнено Мазолино, которому, вероятно, и была заказана эта картина (предполагают, что в связи с тем, что вскоре он отбыл в Венгрию, Мазолино поручил завершение произведения Мазаччо). Другие исследователи – Сальми (1948), и Сальвини (1952) считают, что кисти Мазаччо принадлежит и фигура св. Анны, поскольку её левая рука, простёртая над головой младенца Христа, написана ракурсом, необходимым для передачи пространственной глубины. Картине присуща и декоративная красота, свойственная Мазолино, и желание передать физическую массу и пространство, характерное для Мазаччо.

Средневековая иконография сюжета обычно именуемого «Св. Анна втроём» требовала изображения Анны, на коленях которой сидит Мария, а на коленях последней - младенец Христос. Иконографическая схема здесь сохранена, три фигуры слиты в трёхмерную, правильно построенную пирамиду. Грубоватыми формами масс, и прочной, лишённой грации посадкой Мария напоминает «Мадонну смирения» из Национальной галереи, Вашингтон, которую некоторые исследователи достаточно проблематично приписывают юному Мазаччо (очень плохая сохранность не даёт возможности точно определить её авторство, несмотря на то, что Бернсон в своё время считал её работой Мазаччо).

Пространство картины состоит из параллельных планов (этот приём Мазаччо повторяет в некоторых композициях капеллы Бранкаччи): на первом плане колени Мадонны, на втором – младенец Христос и руки Мадонны, на третьем- туловище Мадонны, на четвёртом - трон, св. Анна, занавес и ангелы, и на последнем – золотой фон. Присутствие св. Анны в картине, возможно, имеет особый смысл; она символизирует дочернее послушание монахинь-бенедиктинок по отношению к матушке-настоятельнице (Вердон, 1988).

Совместная работа Мазолино и Мазаччо была продолжена в следующем крупном проекте – росписи капеллы Бранкаччи.

Капелла Бранкаччи

Основная статья: Капелла Бранкаччи

Фрески капеллы Бранкаччи являются главным произведением, созданным Мазаччо за свою короткую жизнь. С XV века и по сей день, они вызывают неизменное восхищение, как у профессионалов, так и у обычной публики. Тем не менее, дискуссии вокруг этих фресок не прекратились до сих пор.

Капелла Бранкаччи была пристроена к южному трансепту кармелитской церкви Санта Мария дель Кармине (построена в 1365 году) около 1386 года. Пожелание о строительстве выразил умерший в 1367 году Пьетро Бранкаччи – об этом сообщает в своём завещании от 20 февраля 1383 года его сын Антонио ди Пьетро Бранкаччи, и уточняет, что отец оставил на сооружение капеллы 200 флоринов. В 1389 году представитель другой ветви этого семейства Серотино Бранкаччи пожертвовал ещё 50 флоринов для того, чтобы «adornamento et picturas fiendo in dicta capella» («украсить и расписать указанную капеллу»). В 1422 году попечительством над делами капеллы был занят преуспевающий торговец шёлком Феличе ди Микеле Бранкаччи, об этом он сообщает в своём завещании от 26 июня того же года, когда его отправили с посольством в Каир. Именно Феличе считают заказчиком росписей. Этот человек был весьма заметной фигурой в жизни Флоренции. Он принадлежал к правящему классу республики: по меньшей мере, с 1412 года занимал видные должности в правительстве. Позднее он упоминается как посол в Луниджане, затем был послом в Каире. В 1426 году Феличе занимал пост комиссара, офицера, руководившего войсками при осаде Брешии во время войны с Миланом. Его жена Лена принадлежала к другому видному флорентийскому семейству - Строцци. По всей вероятности Бранкаччи заказал роспись капеллы вскоре после приезда из Каира в 1423 году. Большинство исследователей согласно с тем, что Мазолино и Мазаччо приступили к работе в конце 1424 года (Мазолино был занят заказом в Эмполи до ноября 1424 года), и работа продолжалась с перерывами до 1427 или 1428 года, когда Мазаччо уехал в Рим, оставив фрески незавершёнными. Гораздо позднее, в 1480-х годах, неоконченную работу завершил Филиппино Липпи.

Мазаччо. Изгнание из рая.

Фрески капеллы посвящены истории жизни св. Петра, но не имеют хронологически последовательного изложения его жития, а представляют собой набор разновременных сюжетов. Вероятно, это связано с тем, что сами сюжеты были взяты из трёх источников – «Евангелий», «Деяний Апостолов» и «Золотой легенды» Иакова Ворагинского. Однако начинаются они с первородного греха. В капелле Бранкаччи Мазаччо участвовал в исполнении шести фресок.

1. Изгнание из рая.

На фреске изображён библейский сюжет – изгнание первых людей, Адама и Евы, из рая после того, как Ева нарушила божий запрет. Они, рыдая, удаляются из Эдема, над их головами путь на грешную землю указывает ангел на красном облаке с мечом в руке. Размеры фрески 208х88см.

Все исследователи согласны с тем, что она целиком выполнена Мазаччо. Присущий фреске драматизм резко контрастирует со сценой Искушения, написанной Мазолино на противоположной стене. Вопреки готической традиции, сцене Изгнания придана совершенно новая для того времени психологическая глубина. Адам изображён грешником, не утратившим своей духовной чистоты. Позу горько плачущей Евы Мазаччо явно позаимствовал у скульптуры олицетворяющей Воздержание, выполненной Джованни Пизано для кафедры пизанского собора. В качестве источника вдохновения для изображения Евы исследователи приводят также греко-римскую статую «Венеры Пудика». Аналогии среди скульптуры были найдены и для позы Адама – от «Лаокоона» и «Марсия» до более современных примеров, таких как «Распятие», созданное Донателло для флорентийской церкви Санта Кроче.

Во время перестройки храма в 1746-48 годах верхняя часть фрески была утрачена. Однако ещё раньше, около 1674 года, благочестивые священники распорядились прикрыть гениталии Адама и Евы листьями. В таком виде фреска существовала до последней реставрации, проведённой в 1983-1990х годах, когда они были удалены.

2. Чудо со статиром.

Мазаччо. Чудо со статиром.

Фреска «Чудо со статиром» со времён Вазари считается лучшим произведением Мазаччо (в некоторых русских книгах её именуют «Подать»).

Этот эпизод из жизни Христа взят из Евангелия от Матфея (17: 24-27). Иисус и апостолы, путешествуя с проповедями, пришли в город Капернаум. Для того, чтобы войти в город, надо было заплатить пошлину в один статир. Поскольку у них не было денег, Христос приказал Петру поймать рыбу в близлежащем озере и сотворить чудо, достав монету из её чрева. На фреске изображены сразу три эпизода. В центре - Христос в окружении апостолов указывает Петру то, что предстоит сделать; слева – Пётр, поймавший рыбу, достаёт монету из её чрева; справа – Пётр отдаёт монету сборщику налогов возле его дома.

Многие исследователи задавались вопросом, почему сюжет с уплатой налога был включён во фресковый цикл. Существует несколько интерпретаций этого эпизода, который словно бы намеренно подчёркивает законность требования уплаты налога. Прокаччи (1951), Мисс (1963) и Берти (1964) согласны с тем, что включение сюжета было вызвано спорами вокруг налоговой реформы, которые велись во Флоренции в 1420х годах и завершились в 1427 году принятием Catasto (итал. "кадастр") – свода законов, установившего более справедливое налогообложение. Штайнбарт (1948) считал, что сюжеты из деятельности Петра, основателя римской церкви, могли быть намёком на политику папы Мартина V, нацеленную на мировое господство Римской церкви, а монета из Генисаретского озера является намёком на прибыльные морские предприятия Флорентийской республики, проводившиеся под руководством Бранкаччи, который, кроме прочего, служил во Флоренции морским консулом. Меллер (1961) предположил, что сам евангельский сюжет со статиром, возможно, скрывает в себе идею, что Церковь всегда должна платить дань не из собственного кармана, но используя какие-то внешние источники. Касацца (1986) вслед за Миллардом Миссом (1963) считал этот эпизод одним из элементов historia salutis («история спасения»), поскольку именно так интерпретировал этот сюжет Блаженный Августин, утверждавший, что религиозный смысл этой притчи – спасение через церковь. Существуют и другие мнения.

Мазаччо выстроил фигуры персонажей вдоль горизонтальной линии, однако группа апостолов в центре образует явный полукруг. Исследователи считают, что этот полукруг имеет древнее происхождение, поскольку в античную эпоху так изображался Сократ с учениками, затем этот паттерн был перенесён в раннехристианское искусство (Иисус с апостолами), а в эпоху раннего Ренессанса у таких художников как Брунеллески он обрёл новый смысл – круг символизирует геометрическое совершенство и законченность. Круговое построение использовал Джотто в падуанских фресках, а также Андреа Пизано в флорентийском Баптистерии.

Все персонажи фрески наделены яркой индивидуальностью, в них воплощены разные человеческие характеры. Их фигуры одеты в туники на античный манер – с перекинутым через левое плечо окончанием. Только Пётр, доставая монету из пасти рыбы, снял и положил тунику рядом, чтобы не испачкать. Позы персонажей напоминают позы греческих статуй, а также рельефы с этрусских похоронных урн.

Мазаччо. Пётр, деталь фрески.

Мазаччо.Фома, деталь фрески.

Мазолино (?). Христос, деталь фрески.

Мазолино. Голова Адама.

Роберто Лонги в 1940 году пришёл к выводу, что не вся фреска была исполнена рукой Мазаччо, голова Христа была написана Мазолино (голова Адама на фреске «Искушение» созданной Мазолино в этой же капелле крайне похожа на голову Христа). Большинство исследователей согласились с этим заключением (Мисс, 1963; Берти, 1964-68; Парронки и Болонья, 1966). Благодаря реставрации, проведённой в 1980х годах, эта точка зрения нашла своё подтверждение – живописная техника в исполнении головы Христа отличается от всей остальной фрески. Однако Бальдини (1986) утверждает, что голова Адама и голова Христа выполнены в разной живописной технике.