- •Глава 1. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному

- •Введение

- •Глава I. Мультидисциплинарная феноменология вариативности глобального развития человечества

- •1. 1. Демографическая вариативность vs. Демографический переход

- •1. 2. Экономическая вариативность

- •1. 3. Вариативность формирования социального государства

- •Социальная вариативность традиционного аграрного общества (Западная Европа, Россия, Китай)

- •1. 4. Вариативность корпоративного управления

- •Классификация типов деловой активности184

- •1.5. Политическая вариативность200

- •1.6. Вариативность института права293

- •1.7. Парадигма цивилизационной вариативности

- •Глава II. Мегацикл и цикличность глобального развития

- •2. 1. Методология социальной синергии (традиция и модернизация)

- •2. 2. Угрозы человечеству и модернизационные перспективы

- •2.3. Синергийная перспектива

- •2. 4. Принципы синергийного традиционализма

- •2.5. Традиция и модернизация в цикличности «цивилизационного маятника»

- •Цивилизационная матрица модернизации.

- •Соотношение исторической ритмики и фаз онтогенеза по ряду стран мира

- •2.6. Возможности конструирования будущего

- •2.7. Спектральный анализ исторических циклов

- •2.8. О новом классе циклических исторических процессов

- •Глава III. От глобализационной унификации к цивилизационному полилогу

- •3. 1. Вызовы глобализации

- •3. 2. Теория и практика диалога цивилизаций в формировании современных международных отношений

- •Договоры о дружбе и союзе России с конца XV - по начало XX вв., заключенные с иноконфессиональными государствами.

- •Заключение

- •Литература

Классификация типов деловой активности184

Характеристика |

Моноактивная культура |

Полиактивная культура |

Реактивная культура |

Отношение к планированию |

Систематическое планирование будущего |

Планирование в самых общих чертах |

Планирование на общих принципах (т.е. сверяются с принципами). |

Отношение к бизнесу |

В данный момент заняты одним делом |

Выполнение нескольких задач одновременно, параллельно |

Реагируют в соответствии с ситуацией |

Режим рабочего дня |

Работают в фиксированное время. Различают рабочее и личное время |

Не разделяют личное и профессиональное время. Работают в любое время. |

Сторонники гибкого графика |

Отношение к коррективам |

Строго придерживаются планов (которые бывают, как правило, долгосрочными) |

Достаточно активно меняют планы |

Сторонники небольших корректив, эволюций, изменений |

Отношение к фактам |

В качестве нормы – строгая приверженность фактам |

Подгоняют факты под свои цели |

Утверждения носят, как правило, общий характер |

Эмоциональность |

Достаточная бесстрастность |

Высокая степень эмоциональности |

Ненавязчивая забота |

Отношение к работе |

Работают в рамках своего подразделения |

Не любят ограничивать себя никакими рамками. Деятельность протекает в рамках всего предприятия |

Характерная черта – функциональная многозадачность. |

Делегирование полномочий |

Допустимо делегирование компетентным людям |

Частая опора на родственников |

Дело поручается надежным (т.е. преданным фирме) людям |

Стиль общения |

Предпочтение отдается деловому стилю. Коммуникации осуществляются по существу, часто белично, по телефону |

Любят поговорить на отвлеченные темы, перепрыгивают с предмета на предмет. Могут разговаривать часами.

|

Умело обобщают |

Отношение к собственным ошибкам |

Не любят «терять лицо» |

Могут вспылить, но и легко извиняются |

Не могут «терять лицо» |

Система аргументации в деловом мире |

Стараются опираться на логику (в основе убеждения лежит логика) |

Убеждение на эмоциональном уровне |

Избегают конфронтации |

Отношение к партнеру в процессе переговоров |

Редко перебивают |

Часто перебивают |

Никогда не перебивают |

|

|

|

|

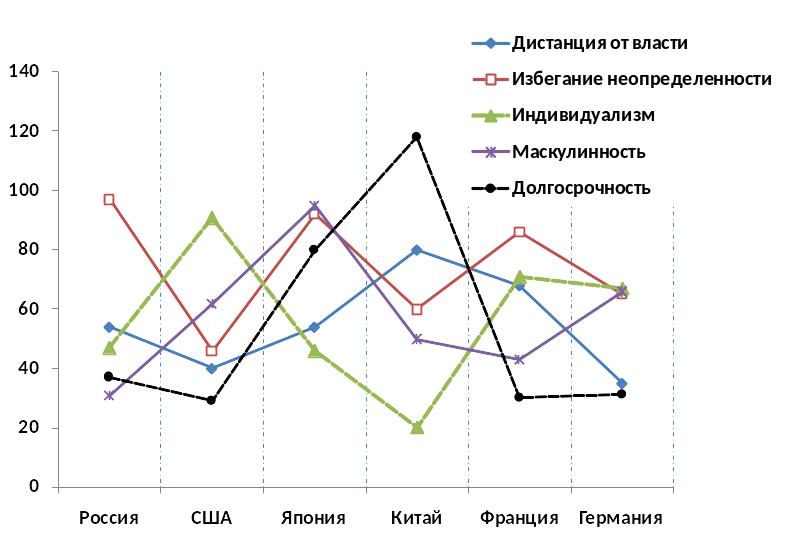

Классической для сравнительного менеджмента признается в настоящее время многолетняя работа голландского исследователя Г. Хофстеде, введшего широкий спектр эмпирических измерителей деловых культур. Все они были объединены в четырех индикативных показателя: 1. дистанция власти (степень централизованности и авторитарности); 2. избежание неопределенности (степень тревожности в виду неопределенного или двусмысленного положения); 3. индивидуализм (степень индивидалистичности как антитеза коллективистским ориентирам); 4. маскулинность (степень «мужественности» как антитеза женским культурным ориентирам. Иногда в рамках методологии Г. Хофстеде используется также индекс долгосрочности. Сам голландский исследователь определял свой подход как экологический, имея в виду проистекающую из него необходимость смены экстраполяционной модели развития на адаптационную.185

Акцентированных данных по России у Г. Хофстеде, оперировавшего в основном материалами опросов сотрудников IBM, отделения которого в СССР отсутствовали, не имелось. Индексирование российской деловой культуры осуществлялось им по косвенным признакам. Инструментарий Г. Хофстеде, впрочем, был апробирован в дальнейшем отечественными исследователями. Однако разброс полученных результатов индексации оказался весьма существенным: дистанция власти – 62, избегание неопределенности – 53, индивидуализм – 15; маскулинность – 53, долгосрочность – 49. Высокая амплитуда индексаций лишь подтверждает тезис об уникальности культур, параметрический подход к классификации которых абстрагируется от их цивилизационной самобытности в пользу применяемых универсалий.186

Авторы в данном случае в целях соотношения хофстедовских индексов России и других стран оперируют усредненными показателями различных индексов. Из перечня сравниваемых стран по индексу дистанции власти Россия обнаруживает наибольшую близость к Японии, наибольшее удаление от Китая; по индексу избегания неопределенности – наибольшая близость к Японии, наибольшая удаленность от США; по индексу индивидуализма – наибольшая близость к Японии, наибольшая удаленность от США; по индексу маскулинности – наибольшая близость к Франции, наибольшая удаленность от Японии; по индексу долгосрочности – наибольшая близость к Германии, наибольшая удаленность от Китая. Параметры классификации, таким образом, не совпали. Будучи связаны друг с другом, их отношения не носили детерминационный характер. По трем из критериев Россия демонстрирует фактически тождественные показатели с Японией, однако по двум оставшимся их индексы оказались на разных полюсах принятой условной шкалы (рис. 1.4.3). 187

Рис. 1.4.3. Индексы «деловых культур» по ряду стран мира

Максимум и минимум России приходятся, соответственно, на индексы избегания неопределенности и маскулинности. По данным показателям она занимает полярное положение в спектре ведущих стран мира. В связи с обнаруживаемым весомым значением для России индекса избегания неопределенности особую настороженность вызывают отрицательные показатели предпринимательской уверенности организаций промышленного сектора. За весь постсовесткий период только на интервале 1999 – 2000 гг. они имели положительную величину.188 Впрочем, российский бизнес по этой статистике принципиально не отличается от западного. А между тем, отличия должны быть. На Западе неопределенность положения традиционно является мотиватором деловой активности, в России же ментальным фактором угрожающего типа.

Минимизация показателей маскулинности соотносится с традиционным философским дискурсом о «женской душе» России. Вероятно как следствие игнорирования данного фактора в России наивысший в мире разрыв в продолжительности жизни между женским и мужским населением – 13 лет.189 Традиционный патриархальный тип семьи в России выступал компенсирующим механизмом имманентной женственности страны. Разрушение же ее обернулось соответствующими демографическими последствиями.

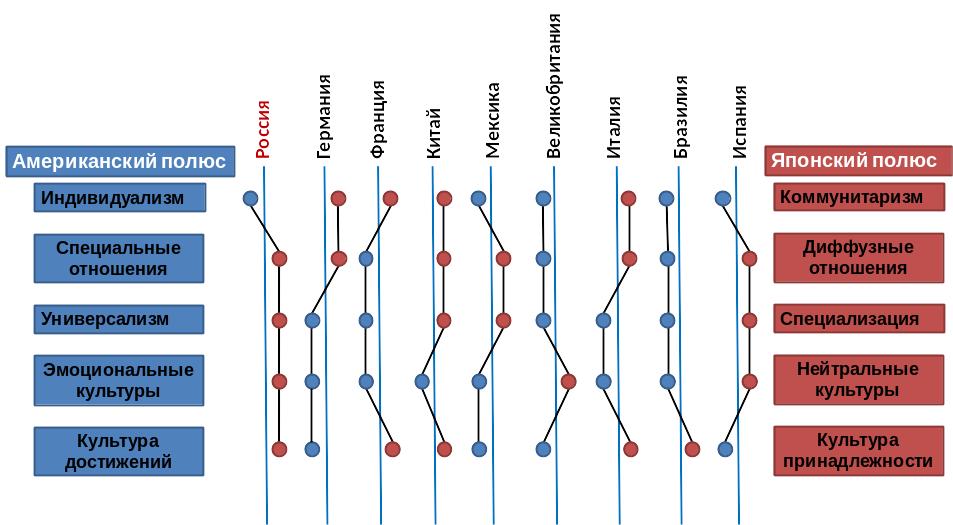

Модифицированнным вариантом применения методологии Г. Хофстеде стала модель классификации, созданная другим голландским исследователем Ф. Тромпенаарсом. Пятнадцать тысяч анкет, распространенных среди менеджеров по 28 странам мира, придавали ей особую фундаментальность. Базовые индикаторы выстраивались в диапазоне следующих ценностных дихотомий: 1. универсализм – специализация (дифференциация по вопросу об универсальности применения идей и практик); 2. индивидуализм – коммунитаризм (дифференциация по характеру самоидентификации – индивидуальной или групповой); 3. эмоциональные культуры – нейтральные культуры (дифференциация по степени чувственной экспрессии); 4. специальные культуры – диффузные культуры (дифференциация по наличию разграничения публичного и приватного личностного пространства); 5. культура достижений – культура принадлежности к группе (дифференциация по способу обретения статуса).190

Полярные культурные типы, судя по предложенной индикативной шкале, представляют Япония и США. Ни по одному из пяти индикаторов условной оси координат их показатели знаково ( «+» или «-») не совпадают. Динамика всех других рассматриваемых стран выражается амплитудой колебаний между японским и американским полюсами. Ни одна из культур целиком не тождественна условным группам Японии и США. Большие сомнения, вызывает, впрочем, у исследователей вынесение для России знака плюс по индикатору индивидуализма. На характер индекса повлияло в данном случае, во-первых, время завершения исследования Ф. Тромпенаарса – 1994 г., совпавшего с периодом ломки советской коллективистки ориентированной системы; и, во-вторых, с рассмотрением бывших республик СССР в качестве единого культурного пространства. При коммунитаристской идентификации России ее индексная принадлежность целиком бы совпадала с японской. Это позволяет говорить о ней, наряду с Японией и США, как о полюсе культурных классификаций. Классификационное тождество с японским культурым типом при очевидном ментальном различии русских и японцев лишь указывает на ограниченность используемых Ф. Тромпенаарсом параметров. Следовательно, несмотря на крайне широкий спектр введенных голландским исследователем индикаторов, индексной полноты достигнуто не было (рис.1.4.4). 191

Рис. 1.4.4. Индексы «деловых культур» по ряду стран мира (по методологии Ф. Тромпенаарса)

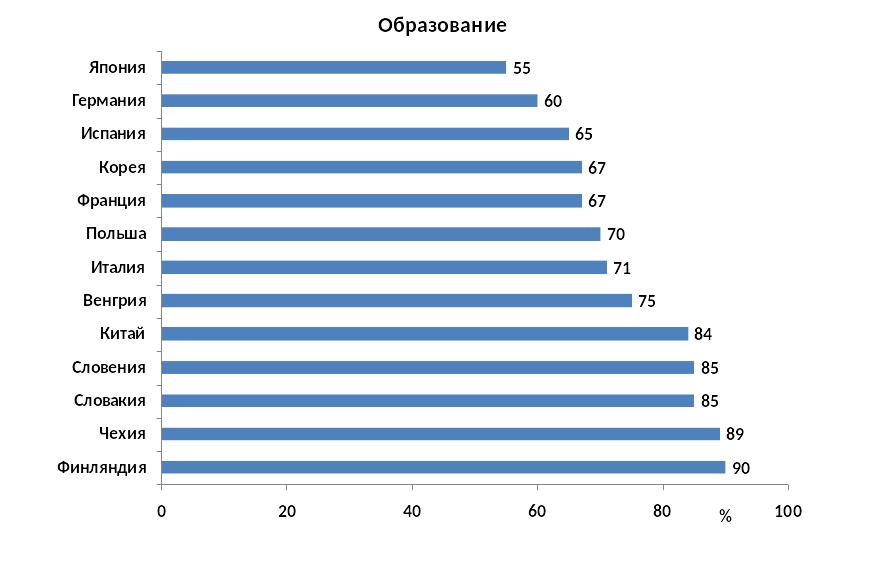

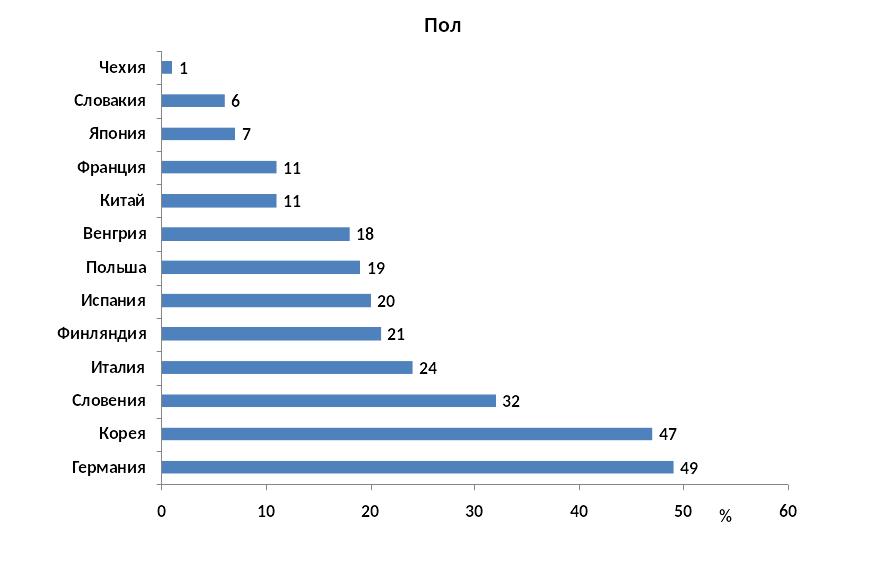

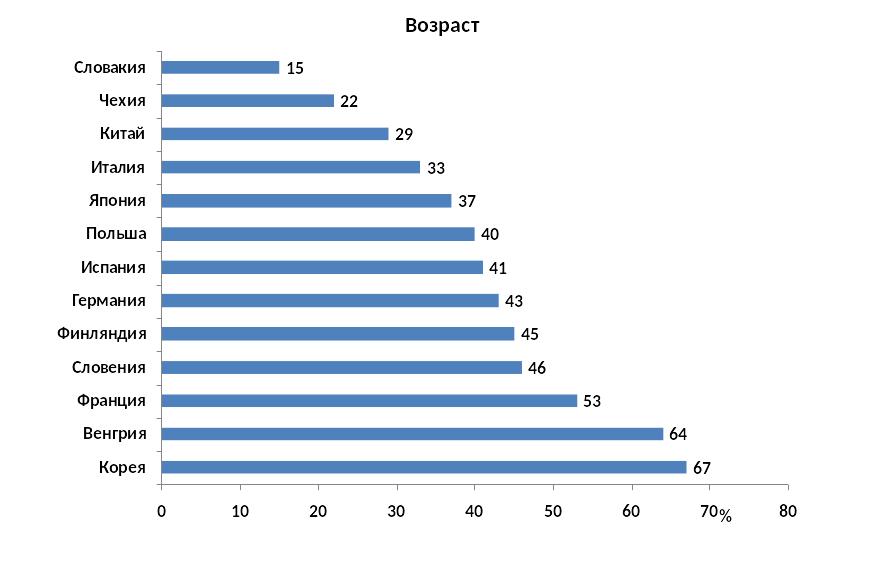

Вариативность моделей подготовки

квалифицированных кадров

Кто должен обеспечивать ротацию квалифицированных кадров? Ответ на этот вопрос также демонстрирует существующие в мире культурные различия. Причем обнаруживаются они среди стран, относящихся в одной когорте «золотого миллиарда». Вариативность менеджерских подходов выходит здесь на различие моделей организации образования. Для США характерно представление, что обретение квалификации работником есть исключительно его личная проблема. Образование составляет один из факторов глобальной системы американской конкуренции.

В Германии, напротив, финансирование и организацию подготовки квалифицированных кадров берет на себя государство. Японская система получения профессиональной квалификации включает в себя стадию базового и специального образования, первая из которых проводится в ВУЗе (или других образовательных учреждениях), вторая – на рабочем месте.

Только в России реализована де-факто абсурдная по своей сути модель антогонизации учебы и производства. При существующей государственной поддержке или при личном финансировании студент, получив образование в вузе, вынужден далее переучиваться.192

Вариативность ценностных иерархий

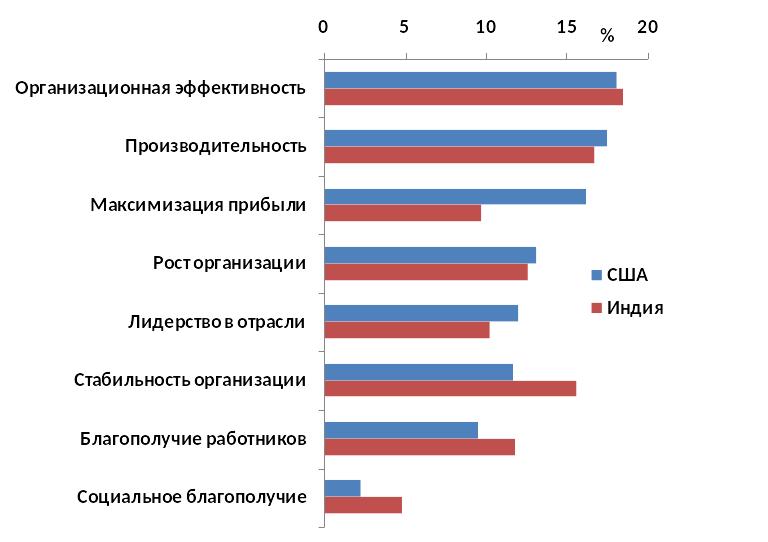

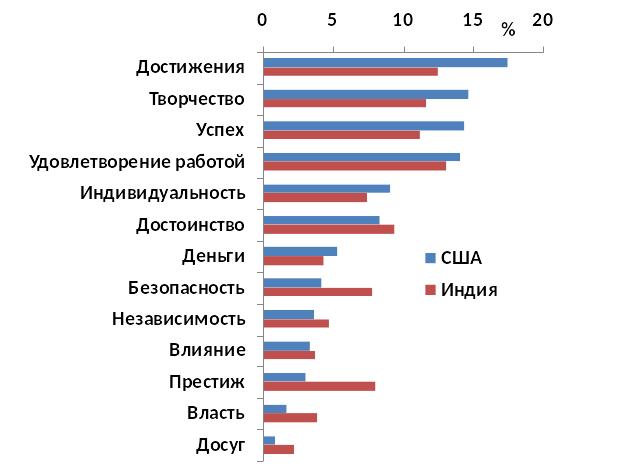

Помимо отраженных в классификациях феноменологических отличий различается по странам и иерархия менеджерских ценностных установок. Иллюстрацией их расхождения явилось, в частности, проведенное Дж. Энгландом на базе специальных социологических опросов сопоставление по шкалам организационных ценностей и ценностей, связанных с личными целями менеджеров. При сравнении американской и индийской деловых культур обнаружено, что американцы в большей степени ориентированы на материально и индивидуально выражаемое представление об успешности, тогда как индусы – на нормативы социальной статусности (рис. 1.4.5, 1.4.6)193.

Рис. 1.4.5. Иерархия организационных ценностей в США и Индии (в %)

Рис. 1.4.6. Ценности, связанные с личными целями менеджеров в США и Индии (в %)

Специфика трудовых мотиваторов

Выше уже говорилось о веберовской дифференциации культурных установок работника на отдых и доход.194 Но рассмотрим вошедший в учебник по сравнительному менеджменту пример, относящийся к шестидесятым годам двадцатого века. Повышение расценок на труд у работающих на Западе танзанийских рабочих привел к прямо пропорциональному снижению трудовой интенсивности. Столкнувшись с такой непрогнозируемой реакцией западные менеджеры стали первоначально пенять на традиционную лень выходцев из Африки. Однако некоторое время спустя было выяснено, что единственной целью работы танзанийцев в соответствующих фирмах является получение определенной суммы денег, необходимой для выкупа невесты. Других мотиваторов труда для них не существовало. Если размер выкупной суммы возможно получить при минимизации трудовых затрат, то это для работника лучше.195

Учитывает ли либеральная теория такого рода этнические особенности? Отрицательный ответ очевиден. А между тем, тип трудовой деятельности при наличии такого фактора как племенная традиция, менялся принципиальным образом.

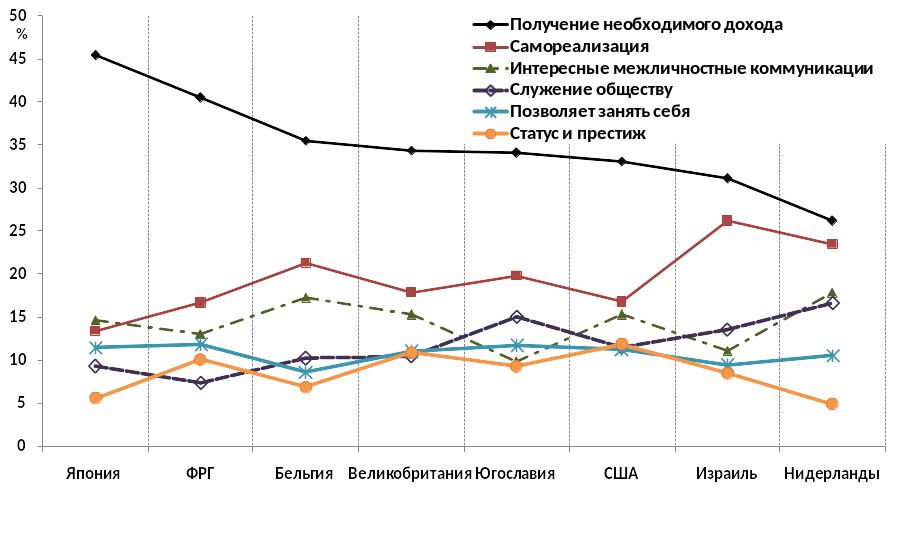

В ходе анализа страновой вариативности менеджерской аксиологии важным является вопрос о различии национальных мотиваторов трудовой деятельности. Комплексное исследование на этот счет по ряду стран мира было проведено под эгидой Международной организацией труда еще в 1980-е гг. На первом месте, как и следовало ожидать, оказался везде мотиватор получения необходимого дохода. Однако ни в одной из стран он не составлял и половины мотивационной значимости. Остальные факторы варьировали по своей весомости для разных стран, указывая на необходимость отказа от универсалистских рецептур побуждения труда.

Симптоматично, что в то же самое время в СССР предлагались концепты, утверждавшие универсализм материального стимулирования. Но обнаруживалось и весомое значение в качестве мотиватора фактора служения обществу, имевшего прежде реноме социалистической пропаганды. Удивляла вместе с тем особо высокая значимость материальной составляющей труда для Японии, которая, казалось бы, добилась особых успехов в применении механизмов неэкономического стимулирования. Вероятно здесь сказывалось недифференцированное рассмотрение доходности как «необходимого дохода». В Японии, имеющей сравнительно ограниченный пакет социальных обязательств, заработная плата является едва ли не единственным источником существования. Распространенный в Европе и США феномен жизни за счет пособий там отсутствует (рис. 1.4.7). 196

Рис. 1.4.7.Мотивационное значение функции труда по ряду стран мира, в %.

Идейно-духовные мотиваторы

Проблема труда не может быть ограничена вопросами материального обеспечения трудящихся. Более того, сугубо материализованный подход к трудовой деятельности обрекает экономическую политику в целом на неуспех. Если стимулы к труду исчерпываются доходом, то еще более предпочтительным может оказаться получение дохода и вовсе без трудового напряжения. Потребительская, да и криминальная мораль подменяет таким образом трудовую, что в целом негативно сказывается на состоянии экономической системы.

При применении методологии рассмотрения экономики, идущей от человека, а не наоборот, выявляются и другие аспекты природы труда. Во-первых, наряду с материальным стимулированием применяется и идейно-духовная мотивация трудовой деятельности. Для базирующейся на религиозных ценностях традиционной морали труд есть божественная заповедь, процесс сакральный, а в определенных культурах даже теургичный. Во-вторых, труд выступает в качестве одной из форм общественного служения. Понятие трудовой подвиг относится именно к данному ресурсу мотиваций. Вряд ли может быть названа подвигом деятельность, определяемая мотивом личного стяжания, вероятно это только та, которая осуществляется во имя всего общества. Государство задает формат воплощения общественных функций труда.

В-третьих, через труд, как базовый компонент общественных отношений, осуществляется социальная самореализация человека. Критерии признания профессионального или карьерного роста зачастую оказываются более значительными, чем материальное стимулирование. Пример эффективности целенаправленного использования в качестве катализаторов трудовой деятельности психологических установок самореализации являет собой экономическая система Японии. Из признания многофакторной природы мотивировки труда следуют концепты управленческих решений: во-первых, разработка комплекса воспитательно-пропагандистских мер по развитию идейных основ трудовой этики (трудовое воспитание, трудовая пропаганда); во-вторых, установление государственных мобилизационных механизмов реализации трудового общественного долга (общественные работы); в-третьих, совершенствование практики нематериального поощрения, согласованной с психологическими амбициями человека (механизм устойчивого карьерного роста, коэффициенты профессионализма, почетные звания, награды).

Наряду с этической природа труда содержит и эстетическую составляющую. Богатым опытом эстетизации трудовой деятельности обладал Советский Союз. Героизация производственной тематики являлась одним из функциональных назначений соцреализма. При всей справедливости упреков о лакировке действительности советская художественная культура решала важную общественную миссию создания привлекательного образа человека труда. Госсоцзаказ на пропаганду художественными средствами эстетики труда может рассматриваться как одно из управленческих решений в новой конструируемой экономической политике России.

Народная афористическая мудрость содержит в своем арсенале двоякий образ трудовой мотивации - «кнутом и пряником». Восток, исторически репродуцируя государственно-патерналистскую систему азиатского способа производства, избрал в качестве основного средства «кнут» (= государственное принуждение). Запад в своем экономическом развитии сделал ставку на «пряник» (материальное стимулирование).

Россия, имея в виду ее евразийскую цивилизационную специфику, равнообращенность как к Востоку, так и Западу, может гармонизировать крайности обоих подходов, восстановив амбивалентную природу трудовой мотивации. Предлагаемая авторами версия экономической политики равно отрицает абсолютизацию и «кнуто-командной» модели коммунистического эпохи, и «прянично-либеральной» системы постсоветского периода. Ее принципиальным подходом, обеспечивающим шансы на долгосрочный успех, является синтез позитивного потенциала обоих мотивационных механизмов.

Зарплата и производительность труда

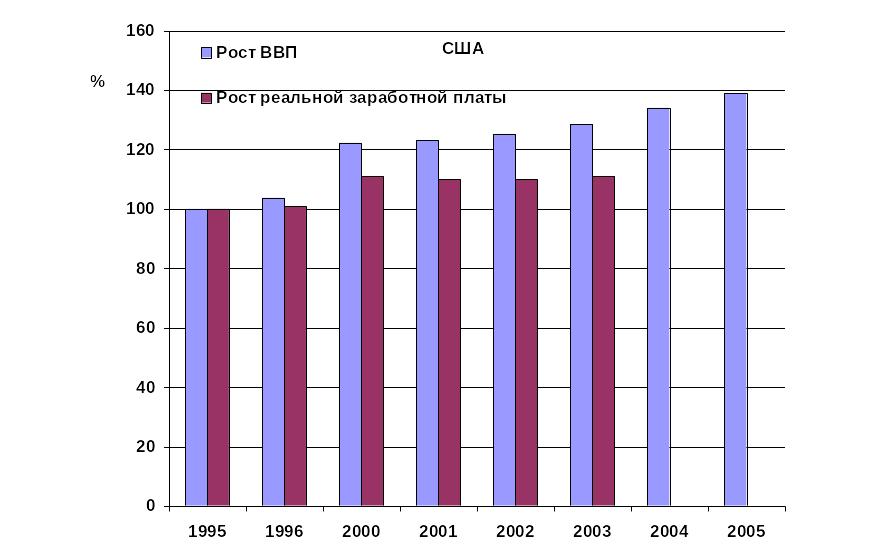

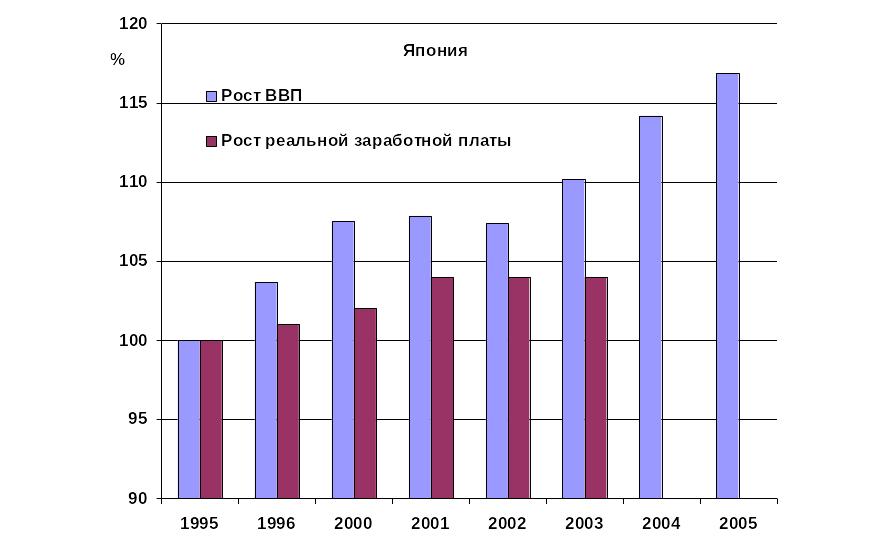

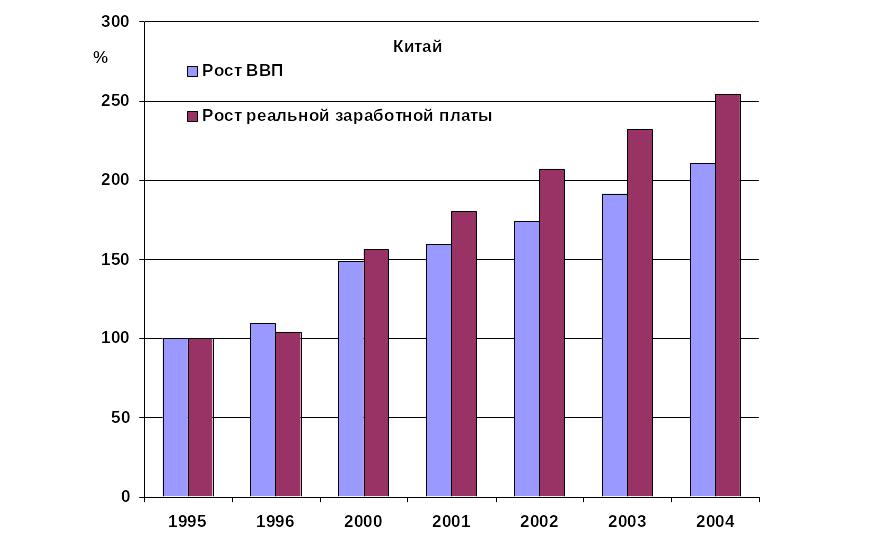

Одним из стереотипов современной экономической теории является сформулированное в виде закона положение, требующее превышения темпов роста производительности труда по отношению к темпам роста заработной платы. Причем данный тезис рассматривается как нечто аксиоматическое, не требующее доказательства или детального учета иных связанных показателей.

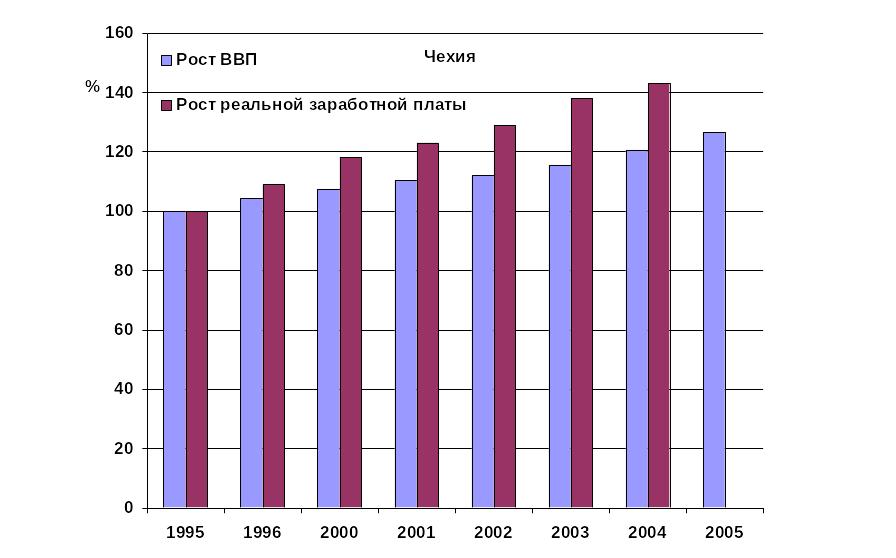

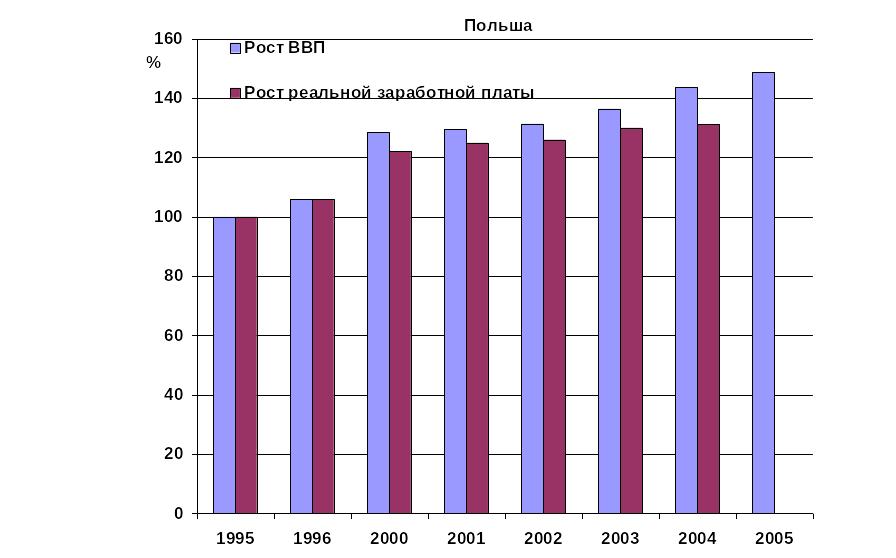

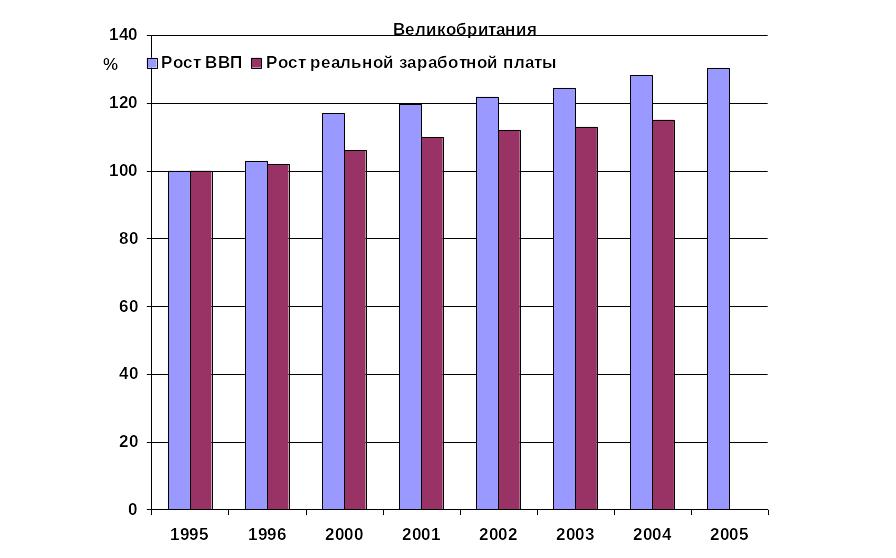

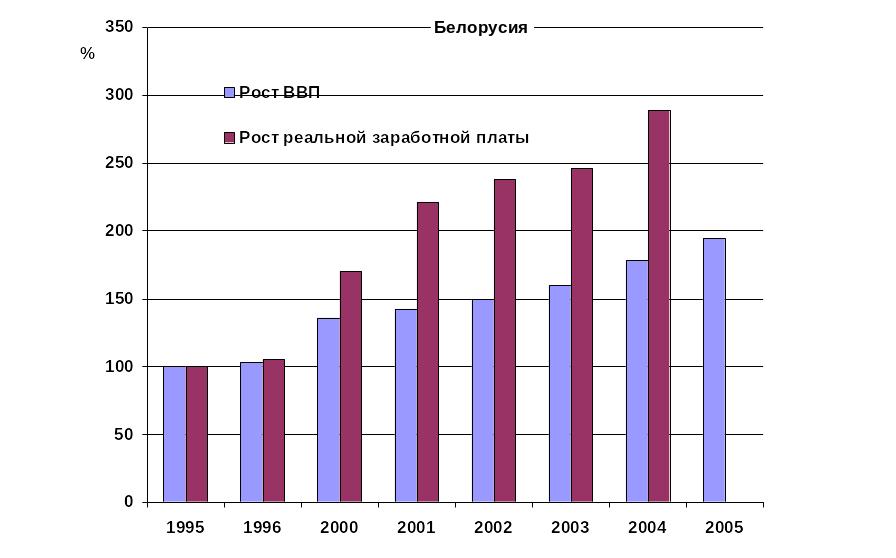

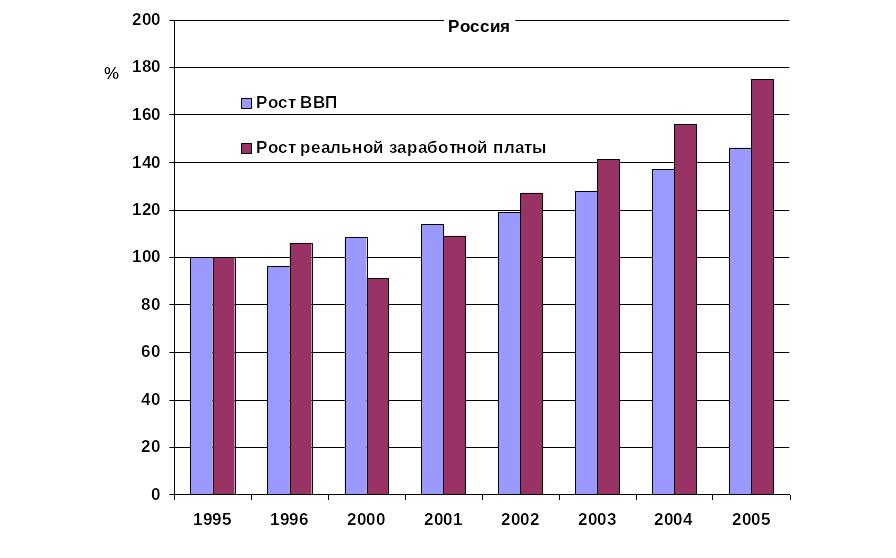

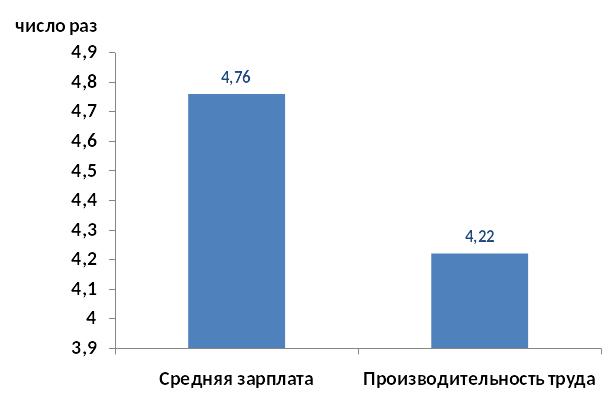

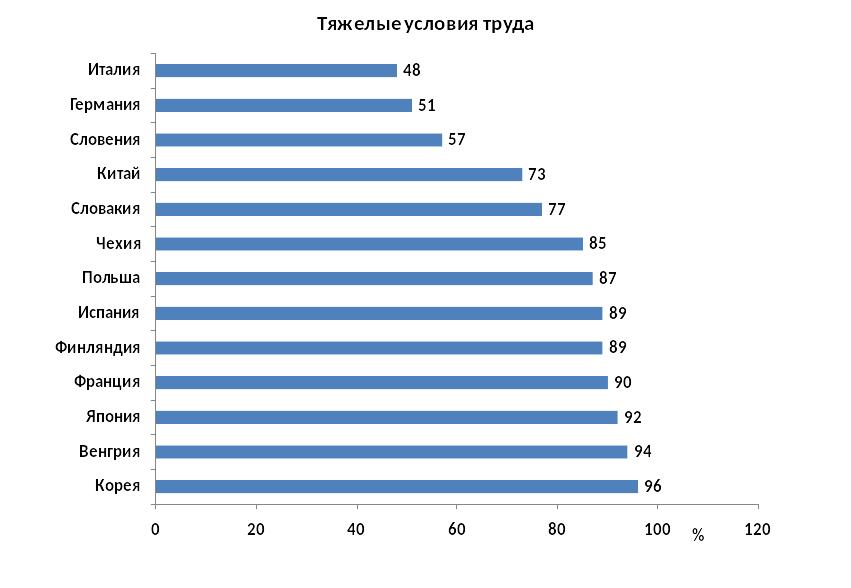

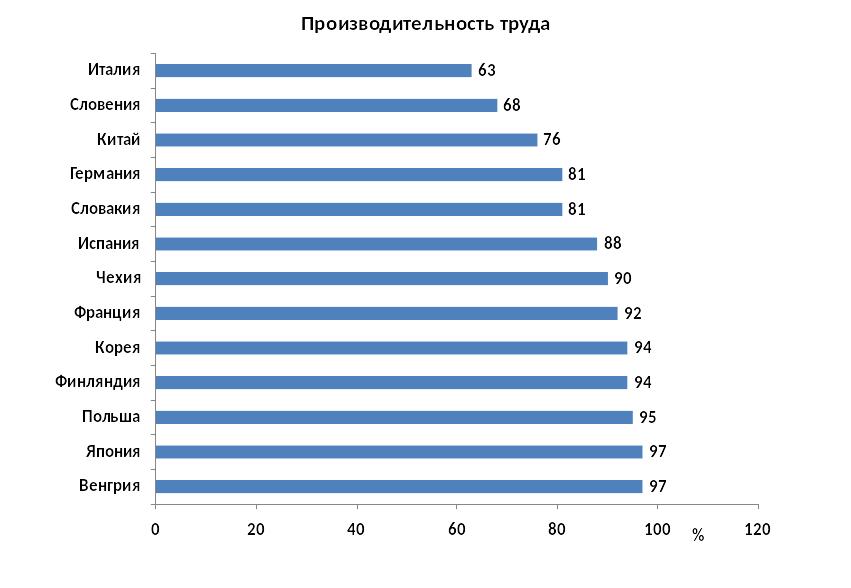

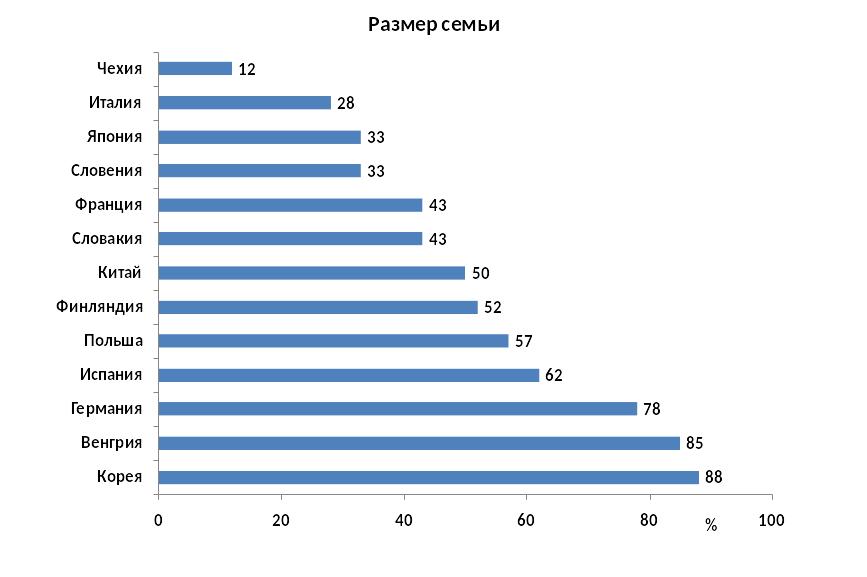

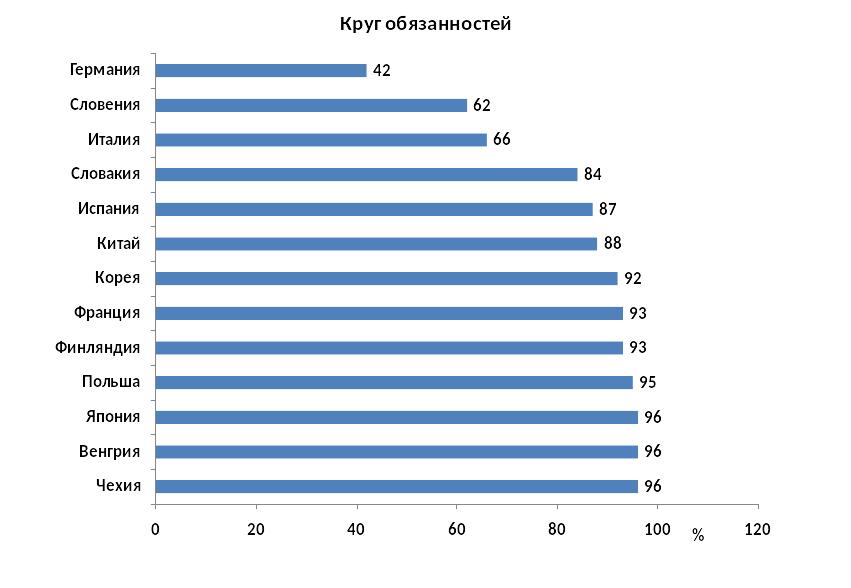

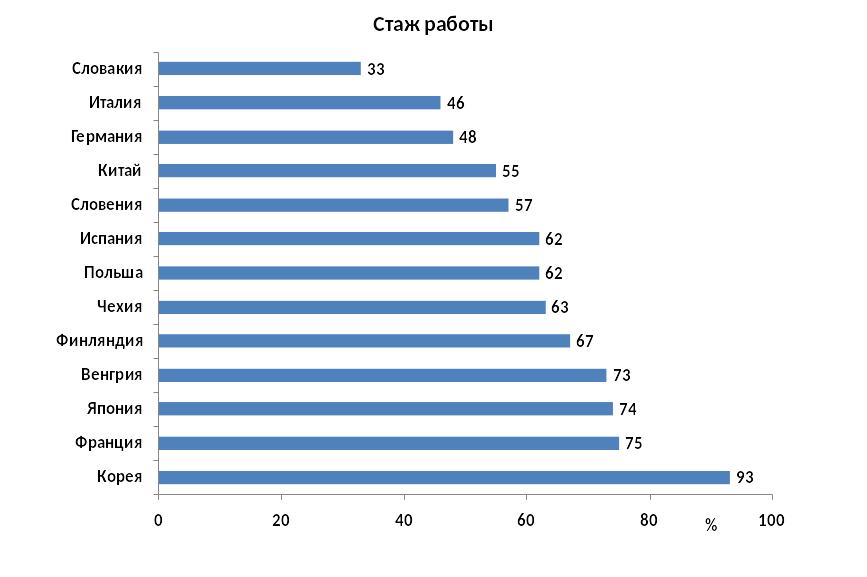

В действительности же соотношение зарплаты и производительности труда также как и многие другие параметры управленческих механизмов обнаруживают высокую страновую вариативность (рис. 1.4.8-1.4.15). По ряду государств прослеживается опережающий рост заработной платы, являющейся стимулом интенсификации трудовых усилий. Причем указанные страны находятся на разной ступеньке социально-экономической развитости, что не позволяет объяснить данные различия стадиальной разнородностью. Показательно обнаружение опережающего роста заработной платы по отношению к производительности труда в коммунистическом Китае (рис. 1.4.16). Несмотря на идеологию коммунизма, связываемую с нематериальным стимулированием, фактор реальных денежных доходов в сознании китайского населения оказывается весьма значим. Данная черта согласуется с данными этнологов, утверждающих об идущей из глубины веков ментальной прагматике китайцев. Труд не может быть не мотивируем. Это, казалось бы, тривиальное положение для теоретиков «закона» об опережающем росте производительности труда лишено своей очевидности. Другое дело, что иерархия мотиваторов может иметь существенные различия. Если труд не стимулируется заработной платой, он должен стимулироваться иными средствами.

Рис. 1.4.8. Динамика роста заработной платы и ВВП в США (1995 =100%)

Рис.1.4.9. Динамика роста заработной платы и ВВП в Японии (1995 =100%)

Рис. 1.4.10. Динамика роста заработной платы и ВВП в Китае (1995 =100%)

Рис. 1.4.11. Динамика роста заработной платы и ВВП в Чехии (1995 =100%)

Рис. 1.4.12. Динамика роста заработной платы и ВВП в Польше (1995 =100%)

Рис. 1.4.13. Динамика роста заработной платы и ВВП в Великобритании (1995 =100%)

Рис. 1.4.14. Динамика роста заработной платы и ВВП в Белоруссии (1995 =100%)

Рис. 1.4.15. Динамика роста заработной платы и ВВП в России (1995 =100%)

Рис.1.4.16. Рост заработной платы и производительности труда на гос. предприятиях КНР за 1985 – 1995 гг.

В свою очередь, заработная плата имеет различаемую по странам природу формирования. Производительность труда есть далеко не единственный измеритель зарплатных объемов. Спектр различий в весомости различных факторов в определении заработной платы составляет по группе обследованных стран со сравнительно высоким уровнем экономического различия 47 % (рис. 1.4.17). 197

Рис. 1.4.17. Факторы, оказывающие влияние на систему оплаты труда в разных странах, %

Исламский банкинг: иллюстрация эффективности

национально-вариативных управленческих моделей

Каждая из традиционных религий имела свою модель организации идеальной экономики. Религиозные заповеди вполне сочетаются с национальной корпоративно-управленческой практикой. Феномен «исламского банка», основанного на представлении о недопустимости ростовщического, по оценке мусульман, ссудного процента, представляет яркую иллюстрацию современных возможностей адаптирования экономики к высшим моральным установлениям. Процентная ссуда, утверждают мусульманские богословы, есть прямая эксплуатация единоверцев. Кредитор в традиционном банкинге получает доход без божественно заповеданных трудовых усилий. В исламской же банковской системе полученная прибыль, как и понесенные убытки, распределяются между тремя товарищескими по отношению друг к другу (принцип «мушарака») сторонами – банком, вкладчиком и предпринимателем. Доходы первых двух субъектов возникающих отношений изначально не гарантированы. Они являются результатом их последующих совместных усилий с бизнесом. Кредитование, таким образом, превращается в инвестирование, а банки и вкладчики берут на себя нехарактерную для традиционной западной системы миссию организационного и морального содействия представляющим их интересы бизнес-структурам.

В настоящее время система исламского банкинга охватывает более 40 государств. Эксперты говорят о «триумфальном шествии» исламских банков на кредитно-финансовых рынках мира. По оценке «Ситибэнк» темпы роста аккумулированного ими капитала составляют от 10 до 15% в год. Исламские подразделения открывают в своем составе ведущие западные банковские структуры: упомянутый «Ситибэнк», «Чейз Манхэттен», «Голдэн Сакс», «Ай-Эн-Джи», «Номура Секьюритиз», «Джей Пи Морган», «Дойче бэнк», HSBC и др. Получателями беспроцентных кредитов Исламского банка являются такие транснациональные гиганты как «Дженерал Моторс», «Ай-Би-Эм», «Алкатель», «Дэу», финансовые холдинги Societe и др. Такое сотрудничество крупнейших мировых корпораций, вероятно, не случайно. Применительно же к российскому экономическому контексту вывод из данного опыта заключается, естественно, не в призыве исламизировать банковскую систему России, а в доказательстве принципиальной возможности выстраивания управленческих систем в соответствии с традиционными нравственными императивами, и, более того, в эффективности такого строительства .198

Философия национального менеджмента

Соответственно с особенностями национального менталитета варьирует по странам философия менеджмента. Различия проявляются, в частности, в определении парадигмальных основ, в генезисе организационных форм. Интересен вопрос осуществовании изначальной категории, послужившей базой для генерации соответствующей деловой культуры ( табл. 1.4.2). 199

Таблица 1.4.2.

Национальные парадигмы организационных теорий

-

Страна

В начале было…

США

…рынок

Франция

…власть

Германия

…порядок

Нидерланды

…консенсус

Скандинавские страны

…равенство

Китай

…семья

Япония

…Япония

Арабские страны

…заповедь

Россия

…государство (государь)

Полученные результаты в комплексе подтверждают авторскую гипотезу о применимости теории вариативности развития к сфере корпоративного менеджмента. При использовании различных параметров состав классификационных групп, в которые входит Россия, изменяется. Устойчивой типологической привязанности к какому-либо государству, как и устойчивой антагонистичности не обнаружилось.

Следовательно, феноменология российской деловой культуры может быть признана цивилизационно уникальной и самодостаточной. Данная констатация доказывает справедливость определения России как самостоятельной цивилизации. Отсюда следует вывод о противопоказанности по отношению к ней иноцивилизационных рецептурных экстраполяций. Это не означает принципиального отказа от обращения к опыту мира. Другое дело, что заимствования должны осуществляться в каждом конкретном направлении политики из близких по соответствующему классификационному критерию стран.