![]() Министерство

высшего и среднего специального

образования РСФСР

Министерство

высшего и среднего специального

образования РСФСР

Красноярский ордена Трудового Красного Знамени

Институт Цветных металлов им. М. И. Калинина

Флотационные методы обогащения

Методические указания по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности 09.03

«Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения

КИЦМ

Красноярск 1989

Министерство высшего и среднего специального образования

РСФСР

Красноярский ордена Трудового Красного Знамени

Институт Цветных металлов им. М. И. Калинина

Флотационные методы обогащения

Методические указания по выполнению лабораторных работ

для студентов специальности 09.03 «Обогащение

полезных ископаемых» всех форм обучения КИЦМ

Красноярск 1989

УДК 622:622.765.001

Флотационные методы обогащения: Метод.указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 09.03 «Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения / Сост. В. И. Брагина: КИЦМ, - Красноярск, 1989. – 44 с.

Методические указания включают 9 лабораторных работ по основным темам курса «Флотационные методы обогащения».

Выполнение этих работ позволит закрепить теоретические знания, полученные студентами на лекциях, привить практические навыки для ведения самостоятельной работы.

Рис. 7, табл. 8, библиогр. 15 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета института

Красноярский институт Цветных металлов, 1989

Оглавление

Предисловие 4

Лабораторная работа 1. Измерение краевых углов смачивания 5

Лабораторная работа 2. Изучение влияния свойств пены на показатели

флотации 15

Лабораторная работа 3. Определение неизбежных ионов пульпы

(качественный анализ) 21

Лабораторная работа 4. Изучение кинетики флотационного процесса 25

Лабораторная работа 5. Изучение влияния рН пульпы на флотацию

сульфидных минералов 29

Лабораторная работа 6. Изучение влияния концентрации собирателя

на флотацию сульфидных минералов 32

Лабораторная работа 7. Изучение влияния концентрации сернистого

натрия на флотацию сульфидных и окислен-

ных минералов 35

Лабораторная работа 8. Флотация графитсодержащей руды 38

Лабораторная работа 9. Флотация сульфидной Cu-Pb-Zn руды 41

Предисловие

Выполнение лабораторного практикума в заданном объеме является обязательным при изучении курса «Флотационные метолы обогащения».

Студенты допускают к лабораторным работам только после инструктажа по технике безопасности и особенностям проведения каждой работы, инструктаж проводит преподаватель, ведущий занятия.

Лабораторные работы каждый студент выполняет самостоятельно или бригадой состоящей из 2-3 человек. После чего составляют отчет по лабораторной работе в соответствие с требованиями СТП-КИЦМ-4-82(Лабораторные работы. Структура и правила оформления отчетов).

До начала работы студент должен познакомится с ее содержанием и теоретическим материалом по данной теме (из бюджета времени, отводимого ему на самостоятельную работу) и пройти автоматизированный контроль знаний. При наличии оформленной предыдущей работы и успешной ее защите, преподаватель допускает к следующей лабораторной работе. Неподготовленного, по любому из перечисленных пунктов, студента к выполнению лабораторной работы не допускают, оставляют на занятиях до ликвидации имеющихся задолжностей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИЗМЕРЕНИЕ КРАЕВЫХ УГЛОВ СМАЧИВАНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить методику измерения краевых углов на приборе

П. А. Ребиндера и изучить действие различных классов флотационных реагентов на смачиваемость минералов и их флотационное поведение.

Введение

При оценке вероятности образования комплекса минерал-пузырек и смачиваемости минералов водой наиболее часто используют результаты измерения краевых углов смачивания, прочности и скорости прилипания (времени индукции) частиц минералов к пузырькам воздуха, а также сил отрыва.

Кажущаяся простота измерения краевого угла смачивания и поверхностного натяжении на границе жидкость-газ обусловили рассмотрение убыли свободной энергии при прилипании в качестве меры флотируемости:

ΔWσжг (1-cosp) (1.1)

где p – равновесный краевой угол смачивания;

σжг – поверхностное натяжение на границе раздела жидкость-газ.

В последнее время в работах по флотации рассматривают, по крайней мере, пять видов краевых углов, измеряемых различным образом у трехфазной границе раздела жидкость – твердое – газ. Значения этих углов используют в основном для решения следующих задач:

определение смачиваемости исследуемой поверхности и оценки величины ее изменения под влиянием различных реагентов или разнообразных внешних воздействий (отмывки, облучения, поляризация и т.д.);

вычисление гистерезиса смачивания и сравнения активности отдельных реагентов и селективности их воздействия по отношению к разделяемым минералам при флотационных концентрациях реагентов в растворе;

оценка прочности закрепления минеральных частиц на пузырьках и на плоской границе раздела жидкость-газ;

изучение механизма многократного упрочнения контакта частица-пузырек с целью интенсификации процесса пенной флотации крупных частиц в метах завихрения в потоках пульпы.

Для решения перечисленных задач следует использовать значения разных углов. Рассмотрим эти углы, снабдив их для различия соответствующими индексами.

Краевой угол смачивания р входит в выражения закона Юнга, треугольника Неймана или второго закона капиллярности, который выражает особое равновесие трех направленных сил, каковыми являются векторы поверхностного натяжения на трехфазовой границе раздела. В простейшем случае плоской подложки (рис 1.1а), указанное условие равновесия имеет вид:

σгт = σжт + σжг · cos (1.2)

где σгт,σжт,σжг – значение поверхностных натяжений на границах газ-твердое, жидкость-твердое, жидкость-газ соответственно.

Для измерения равновесия краевых углов смачивания требуется столь высокая чистота поверхности и раствора, что в настоящее время она практически недостижима при работе с полированными минеральными поверхностями.

Краевой угол к – это угол, который обычно наблюдается при наличии дополнительной силы (рис. 1.1), тормозящий перемещение контакта до его равновесного значения. Согласно П.А.Ребиндеру величины к и р связаны количественным соотношением

cos Cк = cosq / σжг, (1.3)

где / σжг – гистерезис смачивания, который по вышеперечисленных причинам мешает установлению равновесия, знак «плюс» соответствует оттеканию, а «минус» - натеканию.

Величина qк может изменятся под влиянием внешних воздействий не в результате изменения смачиваемости поверхности (какр ), а за счет изменения или σжг.

Краевые углы оттекания о и натекания н были введены Салманом, который установил, что в зависимости от условий измерения краевые углы могут иметь максимальное значение (рис. 1.1. в, г и рис. 1.2а).

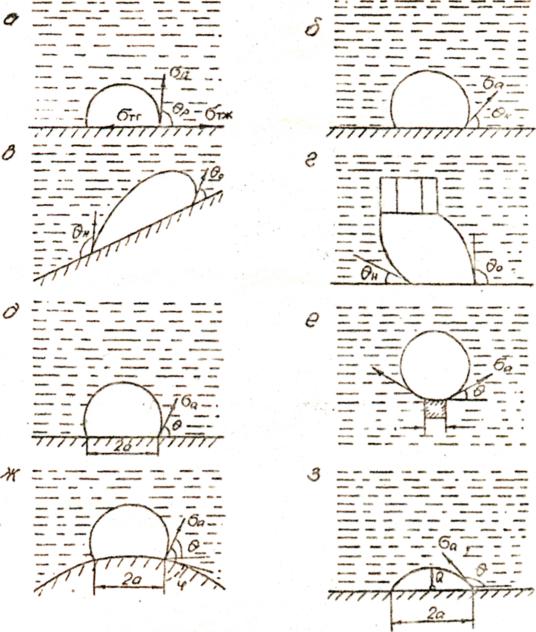

Рис.1.1, Схемы, поясняющие значения различных углов у периметра контакта пузырька с подложкой:

а - краевой угол смачивания qр ; б- гистерезисный краевой угол Qк. ;

краевые углы натекания и оттекания qн, q 0 на наклонной (в) и горизонтальной (г) подложках; угол Q наклона поверхности пузырька к горизонту на плоской горизонтальной подложке (д), у прилипшей частицы (е) на выпуклой подложке (ж) и при окаймлении периметра контакта пузырька маслом (з)

Разность между ними Δ н р была названа гистерезисом краевого угла (не путать с гистерезисом смачивания).

Описание установки.

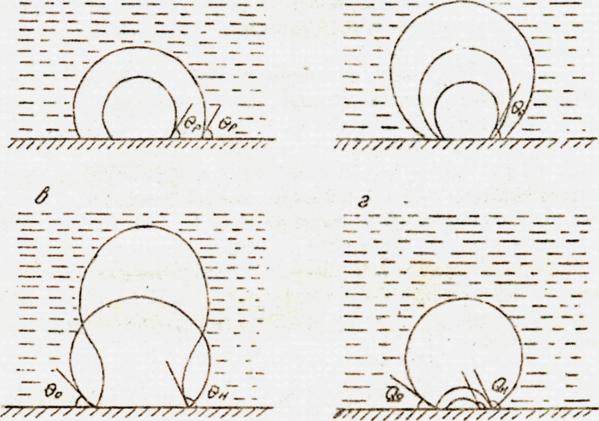

Измерение краевых углов производят на приборе П.А. Ребиндера (рис. 1.3)

Перед замером краевых углов поверхность шлифов тщательно полируют порошком корунда, который предварительно смешивают с водой до тестообразованной массы. Затем шлиф тщательно промывают дистиллированной водой и высушивают грушей или фильтрованной бумагой, укрепляют с помощью пластилина на стеклянной или плексигласовой пластинке и устанавливают в горизонтальном положении с помощью ручного пресса.

Пластинку со шлифом помещают на предметный столик, затем пипеткой наносят каплю воды на шлиф и проектируют на экран. Контрастность изображения на экране достигают регулированием конденсатора. К рамке экрана прикреплен механизм перемещения транспортира. Поверхность шлифа совмещают с горизонтальной линией на экране, точку пересечения нитей с делением совмещают с точкой пересечения на проекции контура капли с поверхностью шлифа. Затем транспортир поворачивают так, чтобы вертикальная линия приняла положение касательной к капли и отсчитывают угол поворота транспортира по косинусу. Это будет уже краевой угол. Поскольку размер пузырька или капли влияет на величину краевого угла, необходимо стремится посадить на шлиф пузырьки или капли одинакового размера.

Методика проведения опытов.

1. На трех шлифах (один -сульфидного минерала, второй-типа окисленного минерала тяжелого металла и третий-представитель минералов пустой породы-кварц ) изучают зависимость краевого угла капли или пузырька воздуха от угла наклона шлифа минерала, поверхность которого модифицируется.

На сульфидном минерале угол замеряют на необработанной поверхности минерала, затем на обработанной 0,1% раствора ксантагената в течение 5 минут и после десорбции собирателя 0,1% раствором сернистого натрия в течение 10 минут.

Рис. 1..2. Схемы, поясняющие характер изменения: р и к от объема пузырька воздуха (равновесный угол смачивания р) (а); гистерезисный угол к (б); углов натекания Qн и оттекания о на плоской горизонтальной поверхности при раздувании (в) и сокращения (г) объема пузырька.

На окисленном минерале угол замеряют также на необработанной поверхности минерала, затем на обработанной 0,01% раствором серистого натрия в течение 10 минут и 0,1% раствором ксантогената в течение 5 минут, потом после десорбции собирателя 0,1% раствором сернистого натрия в течение 10 минут.

На кварце угол замеряют на необработанной поверхности минерала, затем на обработанной 0,01% раствором сернокислого железа в течение 5 минут и 0,1% раствором олеата натрия в течение 10 минут и после десорбции собирателя 0,1% раствором серной кислоты в течении 10 минут.

Каждый опыт проводят по следующей схеме. На предметном столике горизонтально устанавливают шлиф. На его поверхность пипеткой наносят несколько капель воды или снизу подводят пузырек воздуха (различного диаметра). Краевой угол измеряют с двух сторон каждой капли (пузырька). Капель должно быть шесть, трех размеров по две одинакового размера. Результаты замеров заносят в табл. 1Д, затем изменяют угол наклона шлифа и измерения повторяют до тех пор, пока при определенном угле наклона капли не начнут скатываться.

Определяют критические значения краевого, угла натекания и оттекания на каждом шлифе при тех состояниях поверхности (исходной, обработанной собирателем и после десорбции), результаты измерений заносят в табл. I.2.

Меры безопасности

1. Работая с растворами кислот и сернистого натрия необходимо соблюдать осторожность, чтобы они не попали на кожу рук. При попадании слабых растворов на руки необходимо обмыть руки водой под водопроводным краном.

Необходимое количество реагента определяют либо с помощью ; мерного цилиндра, либо пипеткой, на конце которой надета груша нельзя отбирать требуемое количество реагента пипеткой через рот.

По окончании работы необходимо вымыть руки.

Рис, 1,3. Прибор Ребиндера:

1 - станина; 2 - источник света;

- основание предметного столика;

- линза; 5 - экран; 6 - транспортир; 7 - предметный столик

Таблица 1.1

Результаты измерения краевого угла на горизонтальной поверхности шлифа (галенита, малахит, кварца) капель (пузырьков) различного диаметра

№ п/п |

минерал |

условия обработки |

диаметр капли 1.5мм |

краевой угол |

диаметр капли 2.3мм |

краевой угол |

диаметр капли 3.5мм |

краевой угол |

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

галенит |

без реагентов |

капля 2 капля 1 |

1 пр=45 лпр=50 л |

капля 2 капля 1 |

пр=35 лпр=30 л |

капля 2 капля 1 |

пр=25 лпр=25 л |

10 |

20 |

10 |

100 |

400 |

100 |

Сумма |

|

190 |

|

140 |

|

100 |

40 |

80 |

40 |

600 |

1650 |

550 |

||

Среднее |

|

45 |

|

35 |

|

25 |

10 |

20 |

10 |

|

|

|

||

|

галенит |

с собирателем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сумма |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Среднее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

галенит |

с дисорбентом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сумма |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Среднее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Угол наклона |

n |

o |

Cosa |

Cosn |

Cosp |

p |

p= (n+o/2 ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Оформление работы

1. По результатам опытов, проведенных на горизонтально установленных шлифах, проверяют гипотезу независимости краевого угла от диаметра капли или пузырька воздуха по критерию Стьюдента для разности =i - j . Для этого вычисляют отношение

t = --------- t , где

S

i , j среднее значение разности краевого угла по замерам на двух каплях (пузырьках) сравниваемых диаметров;. t- табличное значение критерия Стьюдента.

Дисперсию определяют по формуле

1 -

S 2/ = ---------------------; (1.4)

n (n - 1)

Где

1- текущая разность краевых углов;

n - число определений , равное четырем, т.к. усредняются замеры яа двух каплях с двух сторон. Если t при доверительной 95% вероятности будет больше табличного, то различие имеется. Число степеней свободы при применении критерия Стьюдента равно

f = n – 1 , где

n - число сопряженных пар измерений.

Например, для результатов измерение, представленных в табл. 1.1 имеем

i - Ji – 1/nJ=600 – (40,0)2 /4 = 200

- 14 -

А. Для капель диаметром 1,5 и 2,3 мм

S I= 200 / 4 3 4,1; t = 10/4,1 = 2,44 t 95,3 = 3,18 (1,6)

т.е. с 95% вероятностью можно утверждать, что краевые углы на каплях диаметром 1,5 и 2,3мм одинаковы.

Б. Для капель диаметром 1,5 и 3,3мм имеем

t2 = 20/2,04 9,98 > t 95,3 = 3,18;

т.е. краевые углы различны.

В. Для капель диаметром 2,3 и 3,5мм

t3 =10/3,83 2,62 t 95,3 = 3,18

т.е. значения краевых углов не различимы.

Общий вывод по результатам измерений краевых углов на горизонтальной поверхности шлифа, необработанного реагентами, при изменении диаметра капли примерно в два раза заметна разница в их краевых углах. Следовательно, мы замерили статические и гистерезисные краевые углы Аналогичные оценки производятся при другой обработке поверхности и для других шлифов.

2. Из результатов измерений краевого угла натекания и оттекания

(табл. 1.2) оцениваем разновесное значение краевого угла смачивания, а из предельных значений краевых углов натекания и оттекания оцениваем разницу в значениях работ прилипания к отрыва пузырька воздуха от шлифа изученных минералов по формуле (1,1), в которую вместо равновесного краевого угла соответственно подставляем значения *n и *о.

3. Пишут отчет, который включает: краткую теорию, схему установки методику измерения краевых углов, результаты измерений, их анализ и выводы.

Контрольные вопросы

Почему определение краевых углов смачивания проводят на полированной поверхности?

Какой угол имеет максимальное и минимальное значение?

Какие причины вызывают гистерезис краевого угла?

Какова необходимая степень покрытия минерала собирателем для полной флотации?

Как зависим необходима» степень, покрытая собирателем от длины его аполярной части и исходное гидрофобности поверхности минерала?

Значение, какого краевого угла входит в уравнение Фрумкина-Кабанова?

Литература

Мелик-Гайказян. Краевые углы и их применение в работах по флотации. Обогащение руд. - 1981, .№5. - С. 13-20.

Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. М. : Недра, 1984. - С. 29-32.

Лабораторная работа 2

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПЕНЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФЛОТАЦИИ

Цель работы: освоить динамический метод измерения устойчивости пены и выяснить зависимость показателей флотации от устойчивости пены.

Введение

Флотационная пена должна удерживать всплывшие с пузырьками частицы флотируемых минералов. Опытами установлено, что значительная часть сфлотированного материала (около половины) выпадает из пены обратно в пульпу, в результате чего резко замедляется Флотация и снижается извлечение. В пене должно происходить дополнительное обогащение концентрата вследствие. Избирательного выпадания частиц пустой породы. Пена не должна слишком быстро разрушаться и не должна быть слишком устойчивой. Недостаточная устойчивость пены приводит к снижению извлечения ценных минералов в концентрат вследствие разрушения пены прямо в камере, т.к. пеногон не успевает сбросить ее в желоб. Чрезмерная устойчивость пены затрудняет транспортировку, снижает селективность перечистных операций, ухудшает процесс сгущения, приводит к механическим потерям со сливом сгустителей. Оптимальные свойства пены создаются правильным подбором вспенивателя и его расхода. Что достигается

путем постановки опытов с применением различных расходов различных вспенивателей.Такие опыты суммарно оценивают все свойства пенообразователя.

Для изучения свойств пенообразователя (изменение объема и устойчивости пены) применяют два метода: статический и динамический.

Статический метод заключается в наблюдении за скоростью разрушения пены в заданных условиях. Для этой цели в лабораторной флотационной машине или в стакане с мешалкой создают пену и наблюдают время ее разрушения.

Динамический метод заключается в измерении объема и времени существования пены. Сильные пенообразователи создают устойчивую и обильную пену и применяются при флотации крупных частиц, а слабые при селективной флотации.

Оптимальный расход пенообразователя устанавливается в зависимости от выхода ценного продукта, от концентрации вспенивателя, которая имеет вид экспоненты. Место, где зависимость становится пологой, как правило, соответствует оптимальной концентрации пенообразователя.

Методика проведения опытов

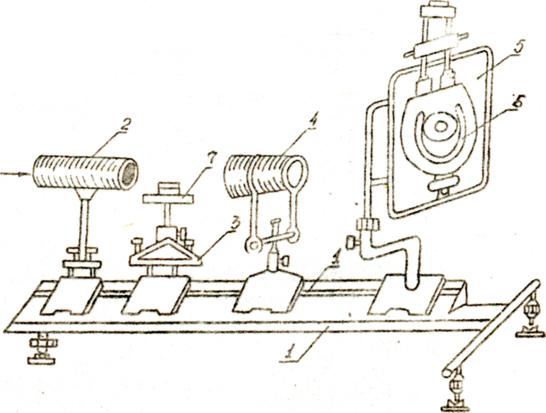

Устойчивость пены определяют динамическим методом на установке, изображенной на рис.2.1, для пенообразователей:

сосновое масло концентрации 10,20,40,80 мг/л

ОПСБ то же

0П-01 то же

Э - 1 то же

аэрофлот то же

ИМ-68 то же.

Взаимосвязь устойчивости пены с показателями флотации устанавливают путем проведения флотационных опытов во флотомашине механического типа при постоянной концентрации собирателя и значения pH.

Определение устойчивости пены осуществляют на установке (рис.2.1), которая состоит из стеклянной трубки I, соединенной резиновым кольцом II с фильтром 2. Фильтр вставлен в пробку, закрывающую колбу 3. В колбу 3 по резиновой

трубке 4 поступает воздух из бутыли 5, вытесняемый водой, поступающей из напорной бутыли 7 по резиновой трубке 8. В напорную бутыль вода поступает по резиновому шлангу из водопровода, избыток воды сливается в раковину по трубке 6. Трубка 4 состоит их двух частей, соединенных тройником 9 с манометром 10. Все соединения должны бить плотными, что достигается с помощью вакуумной замазки.

Опыты проводят следующим образом: открывают водопроводный кран так, чтобы во время опыта был перелив воды из напорной бутыли в раковину, затем открывают зажим на трубке 8 и вода из напорной бутыли начинает поступать в бутыль 5, вытесняя из нее воздух в колбу 3, когда давление в колбе 3 станет достаточным для преодоления берут 25мл. заранее приготовленного раствора пенообразователя определенной концентрации и вливают в трубку I. Когда давление воздуха в колбе, отмечаемое манометром, поднимется до необходимой при данной пористости фильтра величины, воздух начинает проходить через фильтр и через раствор, и в трубке I начинается пенообразование. Слой пены начинает подниматься и достигнет определенной высоты, которая затем остается постоянной. Отмечают высоту столба пены, давление по манометру и расход воздуха в литрах в минуту. Расход воздуха определяют по расходу воды. Для этого вылив пенообразователь в трубку I, пускают секундомер, который оставляют в конце опыта, и измеряют объем воды в бутыли 5. Затем открывают пробку и выливают воду из бутыли 5 в мерный цилиндр. Зная объем воды Q ( в литрах ), поступающей в бутыль 5 за время t ( в минутах ), равное количеству воздуха, прошедшего через трубку I, определяют расход воздуха V (л/мин)

V = Q / t, л/мин (2,1)

В опытах при сравнении отдельных пенообразователей расход воздуха должен быть одинаковым.

Когда уровень пены достигает постоянного значения, трубку 4 разъединяют, одновременно пускают секундомер и наблюдают за разрушением пены. Когда вся пена разрушится и появится поверхность чистой воды, снова засекают время секундомером и определяют устойчивость пены или продолжительность жизни пены в секундах. Опыт повторяют с различными концентрациями пенообразователей, которые

В раковину •

Рис. 2.1. Прибор для определения устойчивости пены:

I - стеклянная трубка; 2 - фильтр; 3- колба; 4- резиновая трубка; 5 - бутыль; 6 - трубка ; 7-напорная бутыль; 8 - резиновая трубка; 9 - Тройник; 10 - манометр; 11 - резиновое кольцо; 12 - стеклянная трубка; 13 - зажим; 14 - пробка

подлежат сравнению, результата опытов записывают в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Результаты опытов

Пенообразователь |

Концентрация мг/л |

Избыточное давление, мм водного столба |

расход воздуха л/мин |

Характеристика пены |

||

максимальн. Высота слоя пены, мм |

время образования, сек |

время разрушения, сек. |

||||

Флотационные опыты

Флотационные опыты проводят на чистых миноратах во флотомашине механического типа с объемом камеры 75 мл в одной последовательности:

поочередное перемешивание с реагентами (без подачи воздуха) при заполнении камеры пульпой на 1/3 ее объема;

открывают воздух;

доливают камеру водок, с рН. при котором ведут флотацию, до сливного порога;

включают пеносъемник и ведут флотацию до истошения пены;

во время флотации уровень пульпы в камере поддерживают

постоянным путем подачи воды, с рН пря котором ведут

флотацию;

по окончании флотация обмывают сливной порог камеры и пеносъемник водой;

выключают флотомашину и пеносъёмник, закрывают воздух;

разгружают камеру в приемник;

продукты опыта маркируют и ставят сушить;

камеру обмывают и приступают к проведению следующего

опыта; Результаты опытов заносят в табл. 2,2.

Таблица 2.2 Результаты опытов

Объект исследования Продукт |

Выход |

Содержание, % |

Извлечение % |

Концентрация пенообразователя, мг/л |

Постоянные условия опытов |

|

|

г |

% |

|

|

|

|

Пенный продукт 1 Камерный 1 продукт- |

|

|

|

|

|

|

Исходный материал

|

|

|

|

|

|

|

Меры безопасности

Работать в косынке и халате .

При работе флотомашины нельзя снимать ограждение привода импеллера.

При включенном электродвигателе нельзя изменять число оборотов импеллера.

При обрыве ремня клиноременной передачи привода импеллера необходимо выключить двигатель, а затем проводить работу по сшивке ремня.

Соблюдать все правила работы с реагентами (см. работу I).

Оформление работы

Дать краткое описание хода работы, рассчитать в каждом опыте для всех продуктов выход и извлечение металла.

привести полученные результаты в виде таблицы.

Сопоставить результаты опытов по флотации с измерениями устойчивости и объема пены.

Сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы

С какой целью используются пенообразователи?

Какие пенообразователи лучше применять при Флотации крупных, мелких частиц и в цикле селекции?

Объясните экстремальный характер зависимости устойчивости пены от концентрации пенообразователя.

Как снизить объем и устойчивость пены?

Как определить оптимальный расход пенообразователя?

Какими свойствами должна обладать хорошая пена?

Литература

Глембоцкий В.А., Классен в.и. Флотационные методы обогагсения. -М.: 1981. - С. 120-129

Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. - М.: Недра, 1984. -С. 1984.–С. 193-204

Лабораторная работа 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗБЕЖНЫХ ИОНОВ ПУЛЬПЫ (качественный анализ )

Цель работы: определить в пульпе катионы Fe+++, Zn+++, анионы S04 , S03 и установить взаимосвязь ионного состава пульпы с минералогическим составов руды.

Введение

Взаимодействие воды с минералам проявляющееся, в частности, в смачивании последнего и образовании на его поверхности гидратного слоя, может приводить также к растворению минерала. Вследствие того, что в состав полезного ископаемого всегда входит несколько минералов, в жидкой фазе пульпы обычно присутствует некоторое количество молекул и ионов, входящих в состав этих минералов. Состав перешедших в раствор ионов может быть сложным и разнообразным.

Ионы ( или молекулы) минералов, перешедшие в раствор, активно воздействуют на флотационный процесс; они могут вступать во взаимодействие с поверхностью частиц минералов и с вводимыми в пульпу флотационными реагентами.

Эти ионы называются " неизбежными ионами", поскольку они всегда присутствуют в том или ином количестве в жидкой фазе флотационной пульпы.

Методика проведения опытов

Навески железное и медно-свинцово-цинковой руды (по 250г) флотационной крупности в течение З0 минут перемешивают с водой в механической мешалке при Т:Ж = I : 3. После чего отфильтровывает твердую фазу. Наливают в пробирку 6мл. фильтра и определяют присутствие того или иного иона.

Обнаружение ионов в Fe+++ осуществляют путем реакции с роданидом аммония. Фильтрат, помещенный в пробирку, подкисляют несколькими каплями соляной кислоты, добавляют 3-5 капель раствораNH4SCN. При этом появляется кроваво-красное окрашивание.

Иона трехвалентного железа с SCN ионами з зависимости от их концентрации реагируют с образованием комплексных ионов:

При [SCN]= 5 . IO -3 г-ион/л Г5Сл/)3 Г

Fe++++ SCN [Fe(SCN)]++

При [SCN] =1 . 2/ IO-2 г-ион/л

[Fe(SCN)]++ + SCN [Fe(SCN)2]+

При [SCN] = 4 IO-2 г-ион/л .

[Fe(SCN)2]+ + SCN- Fe(SCN)3 - роданид железа,

При еще большем избытке роданид-ионов образуются окрашенные комплексные ионы: тетра-. лента-, и гексароданиды.

Условия проведения реакции:

реакцию следует проводить при рН < 7; избыток раствора NH4SCN усиливает окраску; проведению реакции мешают анионы фосфорной, мышьяковой, фтороистоводородной кислот и нитрат-ионы.

Обнаружение Zn++ - ионов осуществляют каплями раствора КОН, При этом появляется белый осадок гидроокиси цинка:

ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl

Обнаружение ионов SO4 проводят путем реакция с хлоридам бария. В пробирку с фильтратом добавляют 4-6 капель раствора HCI и затем приливают 2-3 капли раствора BaCL2. В присутствии SO4 ионов мгновенно образуется белый кристаллический осадок BaSO4 нерастворимый в соляной кислоте:

Na2 SO4 + BaCL2 = Ba SO4 + 2 NaCL

Условия проведения реакции:

рН раствора должен быть меньше 7;

содержащие серу ионы, окисляющиеся сильными окислителями в кислой среде до SO4 ионов, мешает реакции ; другие анионы, образующие в нейтральной среде с ионами бария осадки, практически не мешают открытию SO4 ионов. Обнаружение и о н о в SO3 осуществляют посредством реакции с KMnO4 .Фильтрат из пробирки по каплям добавляют к раствору KMnO4 (предварительно подкисленного Н2 SO4). Обесцвечивание раствора KMnO4 доказывает присутствие в фильтрате SO3 ионов, KMnO4 в кислом растворе окисляют S03 ионы в ионы SO4, восстанавливаясь при этом до бесцветного иона Mn++

5Na2SO3+2 KMnO4 + 3K2SO4 = 5Na2SO4 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 3H2O

Условия проведения реакции:

рН раствора должен быть кислый; ион S2O3 мешает открытию SO3 ионов. Результаты определений; записывают в таблицу (табл. 3.1)

Меры безопасности

Выполнять все правила работы в лаборатории.

При работа мешалки нельзя снимать ограждение привода имплера.

При обрыве ремня клиноременной передачи привода импеллера необходимо выключить двигатель, а затем проводить работу по обшивке ремня.

Работая с растворами кислот и щелочей, необходимо соблюдать осторожность, чтобы они не попадали на кожу рук. При попадании слабых растворов на руки необходимо обмыть руки водой под водопроводным краном.

Выполнять все правила работы с реагентами (cм. работу I).

Таблица 3.1

Результаты определения неизбежных ионов пульпы

-

Руда

Неизбежные ионы

Ре+++

Zл++

S04--

S03--|

Железная руда Си - Рв - руда

Оформление работы

Сопоставляют результаты определений неизбежных ионов пульпы железной и медно-свинцово-цинковой руды.

Пишут отчет по установленной форме.

Контрольные вопросы

Какие ионы называются неизбежными?

Вследствие чего ионы из минералов переходят в раствор?

Какое влияние на флотацию оказывают неизбежные ионы пульпы?

Каким образом можно регулировать ионный состав пульпы?

Литература

Т. Митрофанов С.И, Селективная Флотация. -М,: Недра, 1967.

- С. 76-82.

2. Глембоцкий В.А., Классен В.М. Флотационные методы обогащения.

- М.: Недра, 1981. - С. 36-47.

3. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Книга. 1.- М.: Госхим- издат, 1961. - С, З4-46.

4. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. - М.: Недра, ' 1984. - С. З49-350.

Лабораторная работа 4

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ФЛОТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Цель работы: освоить методику изучения кинетики флотации и научиться использовать кинетические данные для улучшения процесса флотации.

Введение

Практически скорость флотации характеризуется ее продолжительностью (в минутах), необходимой для получения определенного процента извлечения или удельное производительностью флотационных машин.

Скорость флотации в конечном итоге определяет экономичность и селективность флотации. Зная ее зависимость от основных параметров флотации, реагентного и гидродинамического режимов, сложно промышленный процесс полностью автоматизировать.

Определение скорости флотации необходимо для оценки технологии процесса. Иногда определяют скорость флотации как среднюю скорость по управлению:

Vср = E / t, (4.1)

где E – извлечение, % t- время флотации, мин.

Будучи весьма простои для расчета, средняя скорость флотации дает не всегда правильную характеристику процесса. Она не показывает скорости изменения флотации в пределах времени t:

скорее или медленнее флотируются частицы в начале процесса, ускоряются или замедляются они к концу.

Правильнее определить скорость флотации на основании результатов дробной флотации, при которой пенный продукт снимается в течении равных отрезков времени в отдельные сосуды и затем определяется вес полученных порций концентрата и содержания в них флотируемого материала.

Качественной оценки скорости флотации для одного и того же исходного материала в различных условиях - недостаточно, Необходимо иметь возможность количественного суждения о скорости флотации, что можно делать, анализируя результаты дробной Флотации.

Например, методом Белоглазова К.В., который вывел следующее уравнение

скорости флотации:

ln 1 / 1 – E = Kt (4.2)

где E - извлечение, %\

К — константа, учитывающая прочность прилипания пузырьков,

параметр машины, количество пузырьков;

t - продолжительность флотации, мин;

ln 1 / 1 – E - коэффициент удельной скорости флотации.

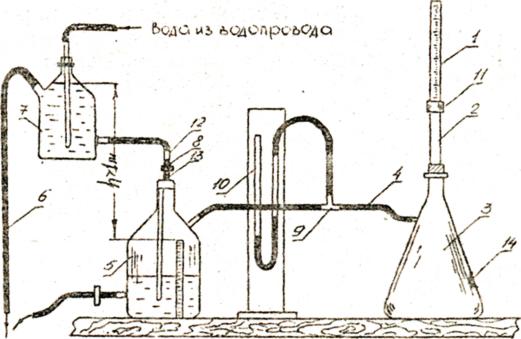

Кривые изменения скорости флотации, построенные в координатах (t ; ln 1 / 1 – E ) на основании результатов дробной флотации могут иметь три формы (рис» 4.1 ).

Прямолинейная зависимость (кривая I) свидетельствуют о том, что флотация протекает все время с постоянной скоростью.

Выпуклая форма кривой 2 свидетельствует об уменьшении скорости флотации к концу процесса, (что может быть вследствие удаления в первые минуты легко флотируемых веществ, уменьшения концентрации реагентов).

Вогнутая Форма кривой 3 показывает, что к концу процесса скорость флотации увеличивается и причиной может быть выведение тонких шламов из пульпы в первые минуты флотации, более длительное контактирование с реагентами, улучшение аэрации.

Описание установки

Работу проводят на флотационной машине -ФЛ-I89, описание в работе 2.

Методика проведения опытов

Навеску чистого минерала флотируют с фракционным съемом пены. Концентраты снимают в течение каждой минуты в отдельные приемники. Флотацию ведут до прекращения минерализации пены. Условия флотации указывает преподаватель.

Все концентраты высушивают и взвешивают.

Порядок проведения опыта описан в работе 2.

Результаты опыта записывают в таблицу (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Результаты опыта по кинетике флотации

-

Время

снятия

к-та

Выход к-та

Извлечение,

доли еди-

ниц

Суммарное

извлечение,

доли единиц

1 - E

Ln1/1-E

Примечание

г

%

На основании полученных данных строят график зависимости

Ln1/1-E от t

Техника безопасности

1. Необходимо соблюдать правила работы:

с реагентами (см. работу I );

на флотационных машинах (см. работу 2 ).

2. По окончании работы необходимо вымыть руки.

Оформление работы

Дать краткое описание хода работы.

Привести полученные результаты в виде таблица.

Построить кривую зависимости Ln1/1-E времени.

Сделать выводы по работе.

Контрольные вопроси

Чем характеризуется скорость флотации?

Как по кинетической кривой определить оптимальное время флотации?

О чем свидетельствует выпуклая форма кривой?

При какой скорости флотации максимальна ее селективность?

Что показывает вогнутая форма кривой?

Как скорость флотации влияет на экономические показатели обогащения?

Литература

I. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. - М.: Недра, 1981 .-С,176-179.

-

1

,8

,81,6

1

1,4

2

1,2

1,0

3

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис 4.1. изменение коэффициента удельной скорости флотации: