Лекция № 3

Философия в том виде, в котором мы её обсуждали в прошлом семестре, утратила свои позиции в наше время => что дальше? Через две сопряженные с философией сферы (наука и образование) можно попытаться посмотреть, чем может пригодиться философия в XXI веке.

Аналитическая философия – «левое полушарие мозга» - логика, анализ;

Философская феноменология – «правое полушарие мозга» - конкретные образы.

Философия не получит никакой определенности, если она будет одна, нужен внешний (социальный) заказ. (Таких заказов в истории философии было как минимум 3: 1) V в до н.э. – изобретение философии в Древней Греции: как правильно организовать жизнь в полисе?; 2) IV в н.э. – христианское государство: христианство надо было сделать образовательной дисциплиной средствами старой философии; 3) Новое Время – как правильно создавать науку?). Разработка и поддержание в идеальном состоянии механизма передачи (трансляции) знаний, культуры в пространстве-времени – вот что должно стать основной задачей философии в XXI веке => философия образовательных традиций, а не философия науки (XX в), культуры, социальных отношений (там нельзя построить систему трансляций).

Проблема: образование – лишь модель реальной жизни (см. ЖОП). Конструкция ОУ малоподвижна по отношению к постоянно меняющейся ЖОП. Но профессионализация также связана с особенностями субъективного развития человека, движущегося через ОУ.

Нельзя и не нужно сохранять в неизменности структуру ЖОП: как только начинает осуществляться любое проектное действие, начинается взаимодействие. Сохраняя ЖОП в неприкосновенности, мы перестаём развиваться. Функционирование (воспроизведение одного и того же) противостоит развитию. Функционирование => деградация (см. Чехов).

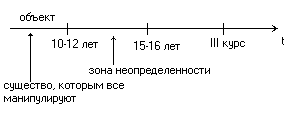

Субъективное развитие

Д о

10 – 12 лет у человека нет свободы

целеполагания и способности к критическому

мышлению (2 основные характеристики

субъекта) => он как предмет среди других

предметов, материал для обработки

педагогическими технологиями.

о

10 – 12 лет у человека нет свободы

целеполагания и способности к критическому

мышлению (2 основные характеристики

субъекта) => он как предмет среди других

предметов, материал для обработки

педагогическими технологиями.

К 15 – 16 годам почти полностью оформляется субъективность, появляется критические установки. [См. Слободчиков, Исаев, «Психология человека»]. Дальше происходит профессиональное самоопределение (учеба в ВУЗе). 19 – 20 лет – кризис вторичного самоопределения => 3 пути:

решаете, что это «не ваше», но остаетесь в ОУ (диплом) и параллельно налаживаете другие связи;

включение в процессы научного производства;

зависание в неопределенности, откладывание окончательного решения на потом

Этот период можно искусственно прервать (призыв в армию прямо из института 1986-87 гг. => появляется большое желание учиться дальше, на что уходит вся энергия).

Но из рассмотрения выпал этап (10-12 – 15-16 лет) – переходный возраст. Воспитать критическое мышление можно, только если «продавливать» в сознание определенность (т.е. идеологию). Любая точка зрения, которая преподносится как нормативная, перерабатывается внутри с критикой, иронией; происходит реальная тренировка мышления. (Если только читать книжки по бодибилдингу, мышечная масса не нарастёт).

Сейчас (в постсоветское время) формируется личность, убежденная, что все точки зрения эквивалентны, одна из них проникает без сопротивления, и человек перестаёт мыслить вообще. Чтобы избежать этого, можно попытаться поставить умение рефлексировать (наращивание мышления), но реально это можно сделать, начиная с ~ 14 лет.

Но простая трансляция (повторение => функционирование) знания => образование – это деградация? Но трансляция в образовательном процессе не есть повторение. Лектор, слушатели и материал постоянно меняются, в самом содержании транслируемого – новый способ связи преподаватель-ученик.

Функционирование или развитие – выбор не моральный, а онтологический (заложен с самого начала). Кризисы переопределения связаны с экспансией (<= развитие, организация связей между вещами, вошедшими в область экспансии => новые сущности - сами эти связи). Переорганизация старого дает возможность родиться новому. 30-35 лет – кризис развития: пространство, которое человек стремится заполнить, оказывается бесконечным => новый выбор, развитие или функционирование (обычно выбирают функционирование).

Деградация (здесь) – 1) склонность людей стать клонами уже существующих систем; 2) люди пытаются уйти от вопроса ценности своего действия (изгнание целевых причин) и должен быть эквивалент. Проявление деградации – не изъятие целевых причин (это очень трудно сделать), а замена их на единственный критерий – прибыль. Любое действие можно параметризовать одним этим параметром => 3)образование и медицина также мерятся с помощью этого критерия (=> жизнь человека = товар; человек как биологическое существо исчезает). Маркс: через обладание собственностью человек сам становится рабом (предметом) своей собственности.

Как только в образование приходят деньги => деградация.

Откуда берется то, чему учить? Когда оно иссякает и начинаются попытки имитирования – опять ускорение деградации.