- •Содержание

- •Введение

- •Крестово-купольные храмы

- •Бесстолпные храмы

- •Варианты усложнения крестово-купольных и бесстолпных храмов

- •Особенности внешней аэродинамики

- •Способы эксплуатации церковных зданий

- •Здания музейного использования

- •Здания музейно-церковного использования

- •Действующие храмы

- •Виды разрушений ограждающих конструкций

- •Окружающая территория Отмостка

- •Кровля. Система отвода атмосферных осадков

- •Чердак. Тонкие участки несущих конструкций

- •Полы. Подпольное пространство

- •Оконные проемы

- •Дверные проемы, притворы и тамбуры

- •Причины старения настенной живописи и икон

- •Температурно-влажностный воздушный режим

- •Температурно-влажностный режим неотапливаемых зданий

- •Неотапливаемые здания музейно-церковного использования

- •Неотапливаемые действующие храмы

- •Температурно-влажностный режим отапливаемых зданий

- •Здания музейно-церковного использования и действующие храмы

- •Общая методика исследования температурно-влажностного режима

- •Температурно-влажностный режим зданий с системами кондиционирования воздуха

- •Контрольно-измерительные приборы

- •Гигрографы и термографы

- •Температурно-влажностный режим строительных конструкций

- •Виды влаги и влагообмен в конструкциях здания

- •Методика изучения тепло-влажностного состояния конструкций. Измерительные приборы

- •Практическое применение методов исследования

- •Экспериментальные исследования

- •Распределение влагосодержания по высоте

- •Оценка термического сопротивления стен собора

- •Биологические разрушения настенной живописи и строительных материалов

- •Инженерно-геологические и гидрогеологические причины разрушения фундаментов и строительных конструкций

- •Факторы подтопления территорий

- •Естественные факторы подтопления

- •Искусственные факторы подтопления

- •Виды грунтовых вод, их залеганиие и распространение

- •Причины подтопления зданий

- •Физические свойства грунтов

- •Создание оптимальных условий для сохранения церковных зданий. Обследование зданий

- •Предварительные исследования

- •Визуальный осмотр

- •Составление программы инженерных исследований

- •Меры инженерной защиты зданий от подтопления

- •Вертикальная планировка и ливневая канализация

- •Конструкция отмостки и организованный водоотвод

- •Система подземных дренажей

- •Головной и береговой дренажи

- •Кольцевой дренаж

- •Пристенные дренажи

- •Пластовые дренажи

- •Вертикальные дренажи

- •Устройство профилактических вентиляционных каналов в основании подземных сооружений

- •Траншейные стенки в грунтах

- •Архитектурно-строительные мероприятия для нормализации температурно-влажностного режима

- •Оконные заполнения

- •Оконные заполнения барабана

- •Жалюзийная решетка с незадуваемым экраном

- •Окна «внахлест»

- •«Клапаны-хлопушки»

- •Дверные заполнения, тамбуры и притворы

- •Утепление ограждающих конструкций

- •Параметры температурно-влажностного режима

- •Неотапливаемые церковные здания

- •Отапливаемые церковные здания

- •Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Тепло- и холодоснабжение

- •Системы отопления

- •Вентиляция и кондиционирование

- •Здания музейного использования

- •Тепло- и холодоснабжение

- •Проветривание как способ нормализации температурно-влажностного режима

- •Неотапливаемые церковные здания музейного использования

- •Проветривание «благополучных» церковных зданий

- •Проветривание «переувлажненных» церковных зданий

- •Проветривание подвалов и подклетов

- •Проветривание неотапливаемых зданий музейно-церковного использования

- •Проветривание отапливаемых церковных зданий

- •Регулирование посещаемости

- •Регулирование режима посещаемости в неотапливаемом церковном здании

- •Уборка в неотапливаемом церковном здании

- •Посещаемость отапливаемого церковного здания

- •Приложение. Клапанное устройство в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

- •Литература

Варианты усложнения крестово-купольных и бесстолпных храмов

Выше все типы храмов рассматривались в своих наиболее простых вариантах, когда цельному наружному объему соответствует единое внутреннее пространство той или иной конфигурации. Однако существует достаточно большая группа церковных зданий, в которых при монолитности наружного объема внутри имеются практически изолированные объемно-пространственные ячейки, сообщающиеся с основным объемом храма через один или несколько проходов.

Наиболее характерными вариантами усложнения внутреннего объема в ранних постройках (XI-XIV вв.) были следующие:

- приделы, которые сооружались при строительстве храма с северной или южной стороны и сообщались с ним через проход. Приделы часто служили усыпальницами (Троицкий придел-усыпальница в Георгиевском соборе Юрьева-Польского, разобранный в XVIII в.);

- притворы у западного входного проема (притвор церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде, разобранный в XX в.);

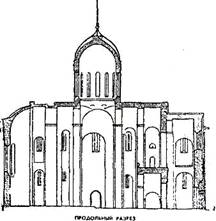

- внутренние лестницы, ведущие на хоры, проложенные в толще западной и северной стен (собор Рождества Богородицы в Суздале, церковь Успения на Городке в Звенигороде);

- лестничные башни, пристроенные к основному объему храма, которые завершались собственным световым барабаном (Георгиевский собор Юрьева монастыря (рис. 8) и собор Антониева монастыря в Новгороде).

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, 1119 г. Лестница в лестничной башне

Церковь Георгия в Старой Ладоге, кон XII в. Внутристенная лестница

Рис. 8. Варианты усложнения объемно-пространственных решения крестово-купольных храмов

Следует отметить, что до нашего времени практически не сохранилось храмов XI-XIV вв. с древними приделами и притворами. Реально существующими вариантами усложнения внутреннего объема древних зданий являются лишь внутристенные лестницы и лестничные башни.

Устройство в стене храма лестничного прохода, часто имеющего собственные небольшие световые проемы, изменяет ее теплотехнические характеристики в сравнении с другими стенами. Наружная стена лестничного объема обычно тонкая, часто промерзает, что должно учитываться при климатизации таких зданий.

Наличие лестничной башни, сообщающейся с основным объемом храма через арочные проходы на уровне пола и хор и имеющей собственный световой барабан, оказывает влияние на характер внутреннего воздухообмена. В таком здании объем лестничной башни работает как вентиляционная шахта по отношению к основному объему храма (Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде). В этом случае пришлось решать вопрос о способах защиты настенных росписей XII в. в барабане лестничной башни.

По-настоящему сложные, многосоставные храмы появились и получили широкое развитие, начиная с XV в. Пристройки могли сооружаться одновременно со строительством храма или позднее. К таким зданиям можно отнести псковские церкви Василия с Горки и Успенья с Пароменья, церковь Николы Надеина в Ярославле и др. (рис. 9)

Церковь Василия с Горки в Пскове, 1413 г

Церковь Успения с Пароменья в Пскове, 1521 г

Церковь Николы Надеина в Ярославле, 1621 г

Рис 9 Варианты усложнения объемно-пространственных решений крестово-купольных храмов Многосоставные храмы

Сложное многосоставное здание состоит из основного объема, чаще всего крестово-купольной конструкции, и примыкающих к нему приделов, расположенных с северной и южной сторон. Апсиды приделов выводятся на одну линию с апсидами церкви. Приделы, длина которых обычно меньше длины основного объема, часто имеют продолжение вдоль северных и южных стен в виде крытых галерей — папертей. С западной стороны храма сооружаются притвор или крытая паперть, которая также представляет собой отдельное помещение. При этом южная и северная галереи обычно сообщаются с западной папертью. Пристройки никогда не закрывают восточную (алтарную) часть храма.

Приделы обычно имеют меньшую, по сравнению с основным объемом, высоту, бесстолпную конструкцию, перекрытую сомкнутыми ступенчатыми сводами, со световым или ложным барабаном. Возможны шатровые завершения приделов и притвора.

Внутреннее пространство таких многосоставных храмов всегда представляет собой сложную объемную структуру. Приделы соединяются с основным объемом арочными проемами, устроенными в северной и южной стенах, притвор — западным входным проемом. Пристройки обычно имеют собственные окна. В северных областях при холодных летних храмах иногда сооружались теплые зимние приделы, отапливаемые печами.

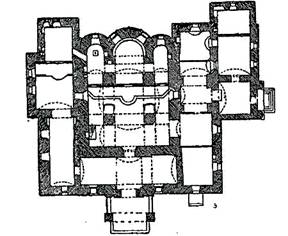

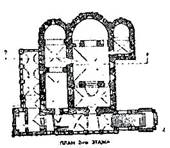

Сооружение приделов часто сопровождалось значительными перестройками основного объема храма. В качестве примера можно назвать собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове (рис. 8). В первоначальном виде он имел четырехстолпную крестово-купольную трехапсидную конструкцию с одним световым барабаном. В течение XVI-XVIII вв. к нему были пристроены северный и южный приделы и два развитых в плане притвора. При этом в западной стене древнего храма были сооружены три широких арочных проема. Таким образом, получилась сложная объемно-пространственная композиция, не имеющая аналогий. Она состоит из разных по высоте ячеек, соединенных между собой широкими арками. Доминирует центральный подкупольный объем с алтарной апсидой древнего ядра собора. Все позднейшие пристройки, начиная с пристройки XVI в., образуют единый с древним ядром собора, сложный в плане пространственный объем, расчлененный опорными столбами.

Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове, 1310 г. Сооружение приделов и притворов в XVI-XVII вв. и перестройка основного объема.

Рис. 8. Варианты усложнения объемно-пространственных решения крестово-купольных храмов

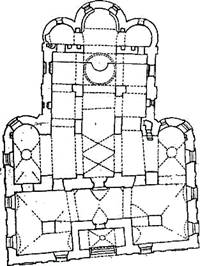

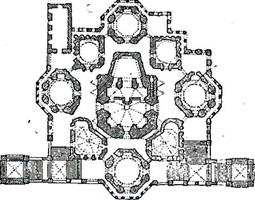

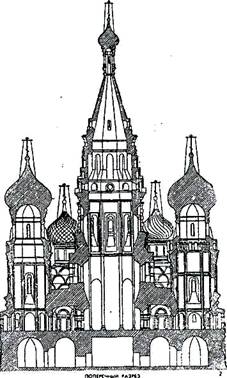

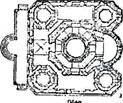

К числу многосоставных памятников можно отнести и такие сложные сооружения, как церковь Иоанна Предтечи в Дьякове и Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве, поскольку их внутреннее пространство имеет такое же четко выраженное членение, как и наружные объемы (рис. 10). Основным элементом архитектурной композиции церкви Иоанна Предтечи в Дьякове является восьмигранная башня в центре, увенчанная плоским куполом на высоком барабане, окруженная четырьмя небольшими башенками, расположенными по углам здания. Покровский собор отличается еще более сложной композицией, центральной частью которой является храм, представляющий собой восьмерик на четверике, крытый шатром. К нему примыкают восемь приделов в виде восьмигранных башен с шатрами: четыре из них ориентированы по частям света, другие четыре расположены между ними по концам диагоналей плана.

Покровский собор на рву — храм Василия Блаженного в Москве, 1555-1560 гг

Церковь Иоанна Предтечи в с Дьяково близ Москвы, 1547 г

Рис 10. Варианты усложнения объемно-пространственных решений крестово-купольных храмов Многосоставные храмы

Еще одну группу памятников, характерных для московской архитектуры второй половины XVII в, составляют сложные сооружения, имеющие живописную композицию наружных объемов, а внутри разделенные на несколько различных по величине помещений. Таких церквей много, их композиции несимметричны и каждый раз индивидуальны. Таковы церкви Троицы в Никитниках (рис. 11), Николы в Хамовниках, Успения в Гончарах, Николы на Берсеневке, Троицы в Останкине и др.

Многосоставные здания следует рассматривать как комплексы, состоящие из основного ядра и дополнительно пристроенных объемов. Каждый из этих комплексов своеобразен, а потому требует индивидуального подхода при решении вопроса его климатизации. Пристройки сглаживают влияние наружных метеоусловий на микроклимат основного объема.

Церковь Троицы в Никитниках — Грузинской Божьей Матери в Москве, 1628-1653 гг.

Рис. 11. Многосоставные храмы со сложной объемно-пространственной структурой

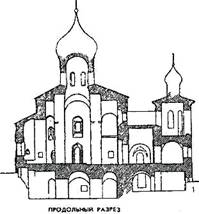

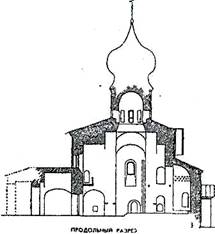

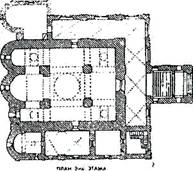

В отдельную группу «особых случаев» следует выделить храмы с очень сложной организацией внутреннего пространства — пятинефные крестово-купольные соборы: Софийские в Киеве и Новгороде и Успенский во Владимире (рис. 3).

Софийский собор в Новгороде, 1045-1052 гг.

Успенский собор во Владимире, 1158-1160; перестроен в 1185-1189 гг.

Рис. 3. Сложные многонефные крестово-купольные храмы

Усложненность интерьера входила в круг художественных задач строителей обоих Софийских соборов. Основой композиции служило четко выделенное и хорошо освещенное подкупольное пространство, контрастировавшее с боковыми нефами и западной частью собора, разделенной хорами на две части. Такая композиция была построена на сопоставлении разновысоких различно освещенных, частично изолированных и сообщающихся между собой объемных ячеек. Композиция владимирского Успенского собора отличается большей строгостью, поскольку он строился как шес-тистолпный, а пятинефным стал в результате перестройки после пожара, когда был расширен за счет обнесения его новыми стенами с севера, запада и юга.

Заключение

Принципы предложенной типологии памятников древнерусской культовой архитектуры основаны на тех общих характерных особенностях организации внутреннего пространства храмов, которые являются определяющими при создании в них необходимых микроклиматических условий.

Разделение существующих памятников древнерусской архитектуры по степени сходства их внутреннего пространства преследует цель указать ориентацию, «первое приближение», основной методический подход при исследовании температурно-влажностного режима и при выборе технических решений.

Речь не идет и не может идти о создании на этой основе типовых проектных решений в силу индивидуальных особенностей каждого древнерусского храма. Предложенная типология может послужить лишь отправной точкой при выборе наиболее рациональных решений.