- •Предисловие

- •У Вершинина нет «дефективных» детей

- •1. Как учим?

- •2. Как учить?

- •3. Методика реализации функциональных возможностей мозга

- •Зрение учится у природы, язык учится у зрения – так должен учиться человек.

- •3.1. Организация процесса обучения

- •3.2. Общее содержание процесса

- •3.2.1. Целевой урок

- •3.2.2. Уроки обсуждения материала и коррекции знаний

- •3.2.3. Урок математического моделирования

- •3.2.4. Урок (уроки) практического применения знаний

- •3.2.5. Урок проверки своих возможностей

- •3.3. Домашняя работа учащихся

- •3.4. Материально-техническое обеспечение

- •Учебной деятельности учащихся

- •3.5. Роль физического эксперимента

- •3.6. Экспериментальные задачи

- •3.7. Оценка работы учащихся

- •3.7.1. Общие особенности системы

- •3.7.2. Содержание предлагаемой системы

- •3.8. Повторение материала

- •3.9. Проведение экзамена

- •Дополнительная программа развития образного, интуитивного мышления

- •Заключение

- •Список литературы

- •Мозг человека

- •Содержание

1. Как учим?

«Многознание не есть ум».

Пифагор

Учим как учили наших прародителей. Ещё в XVI веке М. Монтень писал в своих «Опытах»: «Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали». Такое ощущение, что существенной разницы между XVI и XX веками в методе обучения нет, только «вливать» стали по-разному и больше.

Шло время, менялись технологии обучения, но метод, заложенный в их основу, остался неизменным. Основательно сформированный в массовом сознании, он стал аксиомой в теории обучения.

Речь идёт об объяснительно-иллюстративном методе обучения и его различных модификациях, где учитель по существу выполняет две функции: источника готовых истин в последней инстанции и контроля за усвоением учащимися этих истин. Этот метод опирается на механическую память обучаемого, развивает привычку к пассивному восприятию, бездумному заучиванию и шаблонным способам действия. Механическое запоминание растущей по объёму информации в процессе обучения не только увеличивает малоэффективную нагрузку на мозг ученика, но и порождает ряд взаимосвязанных негативных последствий: провалы в знаниях, потерю интереса к учёбе, психологический дискомфорт, сопровождающийся чувством неуверенности и страха, которые формируют соответствующее поведение, в том числе ложь и различные формы протеста. Возможно, оправдывающий себя на начальном этапе обучения, метод становится тормозом в развитии мышления учащихся на последующих этапах, особенно в старших классах. Основой такого процесса становится принуждение к учению, результатом – фрагментарные знания.

Возник он в то время, когда несколько поколений людей могли успешно пользоваться практически одними и теми же знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности. В настоящий момент за время жизни одного поколения. по оценкам экспертов, происходит 4–5 кардинальных обновлений технологий и связанных с ними знаний, и этот процесс ускоряется. теперь специалисту для сохранения профессиональной компетентности необходимо через каждые 5–7 лет обновлять свои знания. стал расти объём базисных знаний в школе и вузах и, как следствие, увеличилась нагрузка на память тех, кто учится. Всё чаще учителя жалуются: «Дети не слушают объяснения материала, не готовят уроки дома, не хотят учиться». одна из причин – перегрузка механической памяти детей, при которой защитные механизмы их мозга всё чаще и чаще отключают каналы восприятия этой информации.

«Всякий слышит лишь то, что понимает».

Плавт

Любые попытки активизировать работу механической памяти в этой ситуации приведут лишь к нарушению психоэкологии обучения и, как следствие, к росту психосоматических заболеваний среди учащихся. но дело не только в методе обучения. В основе деятельности учителя (какой бы методики он не придерживался) должна быть заложена безошибочная диагностика физического, психического состояния ученика, его умственных возможностей.

Для этого учитель должен обладать достаточными знаниями в области детской психофизиологии. Без диагностики невозможна эффективная организация обучения, ибо задача обучения – развитие, совершенствование психических функций мозга ребёнка: внимания, памяти, мышления и т.д. «Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный» (Монтень). Мысль французского философа-гуманиста бесспорна. Однако мы упорно продолжаем набивать головы учеников разнообразной информацией, считая, что хорошо устроенный мозг – это дар генетический или дар божий, в зависимости от нашего мировоззрения. Мы не используем учебную информацию как инструмент для максимальной реализации функциональных возможностей мозга, упуская из внимания тот факт, что хорошо устроенный мозг – это хорошо реализованный генетический дар. В своей книге «Что такое человек?» генетик, академик Н.П. Дубинин пишет, что человек «…формируется благодаря взаимодействию двух потоков информации, идущих:

1. Через генетическую программу, закодированную в молекулах ДНК;

2. Через социальное наследование, опирающееся на формирование особенностей функционирования мозга и всего организма под влиянием социальных условий…».

«Способности к определённым видам труда, речь, абстрактное мышление, творчество и т.п. не кодируются в структуре генов, нет кода для этих особенностей и в мозге новорожденного». Они формируются под действием среды развития [12, с.91].

В исследованиях нейрофизиологов есть прямые или косвенные доказательства изменения структуры мозга человека, обусловленные не только генетической программой, но и влиянием окружающей среды, в том числе и процессом обучения. По мнению В. Мунткасла, Л. Сквайра, Ф. Блума, в процессе усвоения знаний происходит физическая перестройка нервных сетей мозга, в результате которой формируются динамичные, постоянно обновляемые нейронные «карты» внешнего мира и происходящих в нём событий. Эти карты фактически являются внутренними моделями, в той или иной степени отражающими реальный внешний мир, достоверность которых определяет накопленный индивидуальный опыт. Бесчисленные варианты образования и действия нейронных ансамблей, в которых участвуют миллиарды нейронов, и формируют у человека очень личное, внутреннее видение мира. Сравнение внутреннего видения с текущей внешней информацией об окружающем мире, переработанное в языковой системе мозга, и составляет предполагаемую основу уникального мышления и сознания каждого человека, отличного от всех других [3, с.136].

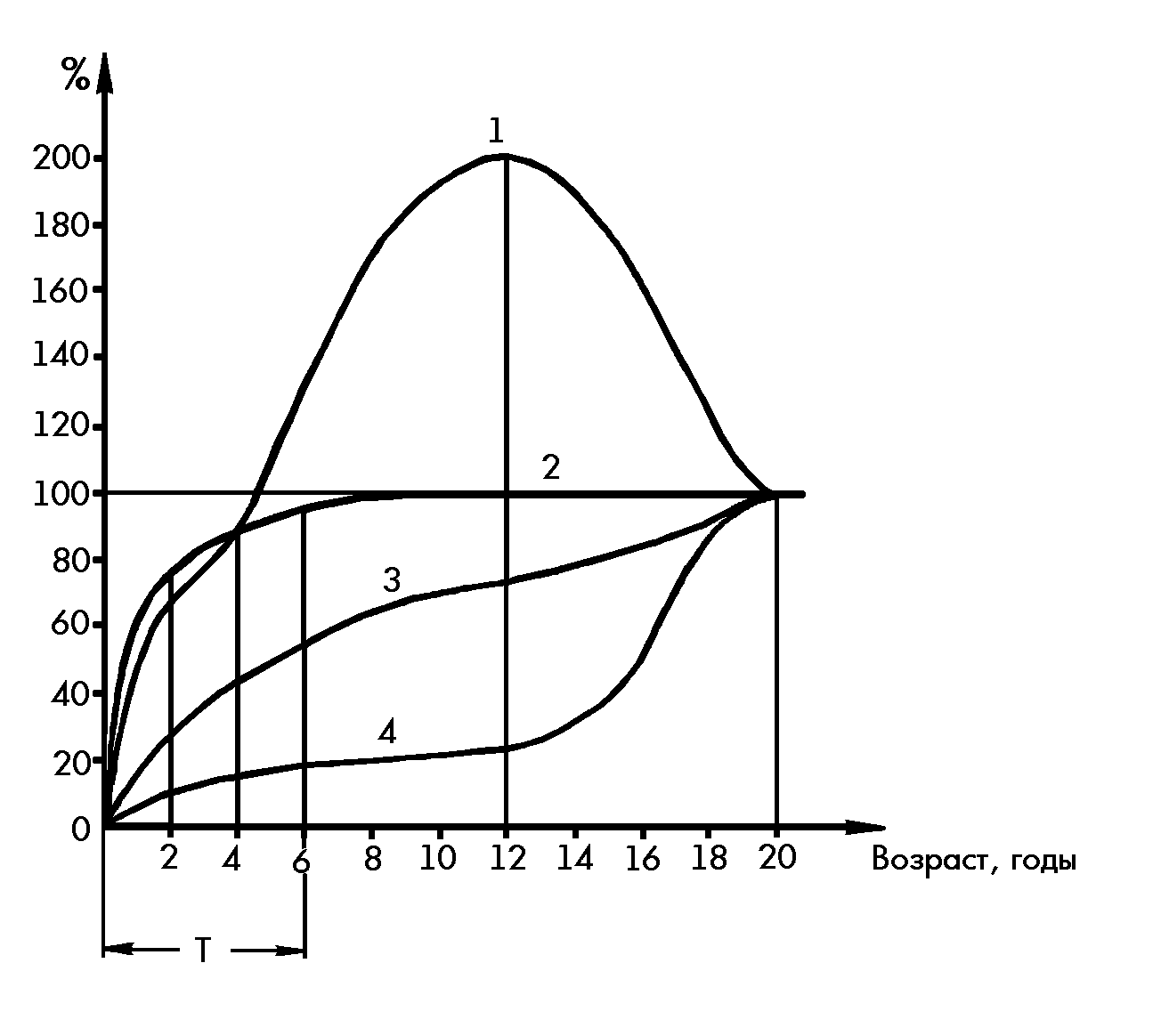

Рис.1. Хронологические фазы развития человека-биосистемы:

1 – иммунной системы;

2 – мозга;

3 – частей тела;

4 – репродуктивной системы.

По оси ординат – достигнутая величина признака (%) к общему приросту от рождения до зрелости (20 лет).

Т – период формирования фундамента личности (от рождения до 6 лет), период интеллектуальных «аномалий»; необыкновенная любознательность ребёнка в этот период – сигнал для взрослых о том, что происходит безвозвратная потеря возможностей для его развития.

У новорожденного ребёнка мозг вчетверо меньше, чем у взрослого человека. Примерно до 4-х лет он опережает в своём развитии остальные биологические системы организма и к 5-ти годам составляет 90% от конечного размера, которого достигает к 12-ти годам (рис.1) [35, с.428]. Этот процесс сопровождается изменением структуры мозга: увеличиваются размеры нейронов, усложняется характер нервных связей и сетей. В связи с чем от момента рождения до половой зрелости происходит пятикратное увеличение площади коры головного мозга без изменения соотношений корковых зон, сформировавшихся до рождения. Решающую роль в этом процессе играет среда развития, в том числе и среда обучения, вносящая свой поправки в генетическую программу формирования мозга. Вероятно, в наибольшей степени результаты этой зависимости появляются в период от рождения до 6-ти лет, в период формирования фундамента личности. Именно в этот момент наблюдаются «аномалии» в интеллектуальном развитии детей.

В 1721 г. в Германии родился Христиан Генрих Гейнекен, прозванный «чудо-ребёнком» или мальчиком из «Любека». В возрасте одного года он знал события из Библии, в 13 месяцев – древнюю историю, в 14 – новую историю, в два года – всю историю и географию, в три года – французский и латинские языки.

В 1970 году в Калифорнии была обнаружена девочка 13 лет, которую с 20-месячного возраста держали в отдельной комнате родительского дома нагишом, привязанной к сиденью так, что она могла двигать только кистями рук и ступнями. Отец запрещал полуслепой матери разговаривать с дочерью, кормили её только молоком и детским питанием. Когда её обнаружили, вес её был 24 кг. Она не могла выпрямить руки и ноги, не умела жевать, сознательно контролировать функции мочевого пузыря и кишечника. Не понимала слов и совершенно не могла говорить, хотя рождена была нормальным ребёнком. Несмотря на максимальное внимание, которым была окружена эта девочка в последующие годы, коэффициент её интеллектуальности, полученный при использовании тестов, в 19 лет соответствовал нижней границе двухгодовалого ребёнка (в дальнейшем он не менялся). Электроэнцефалограммы показали активность правого полушария в то время, как левое полушарие «молчало», что даёт основание предполагать функциональную атрофию его кортикальных тканей.

Этот дикий случайный «эксперимент» был поставлен как раз в период наиболее интенсивного развития мозга ребёнка. Те или иные фрагменты подобного «эксперимента» повторялись и повторяются в обществе, порой довольно в больших масштабах, «… детей, чьи психологические аномалии связаны с плохими условиями жизни, в 10 раз больше, чем тех, у кого они могли быть следствием неблагополучных родов» [3, с.170].

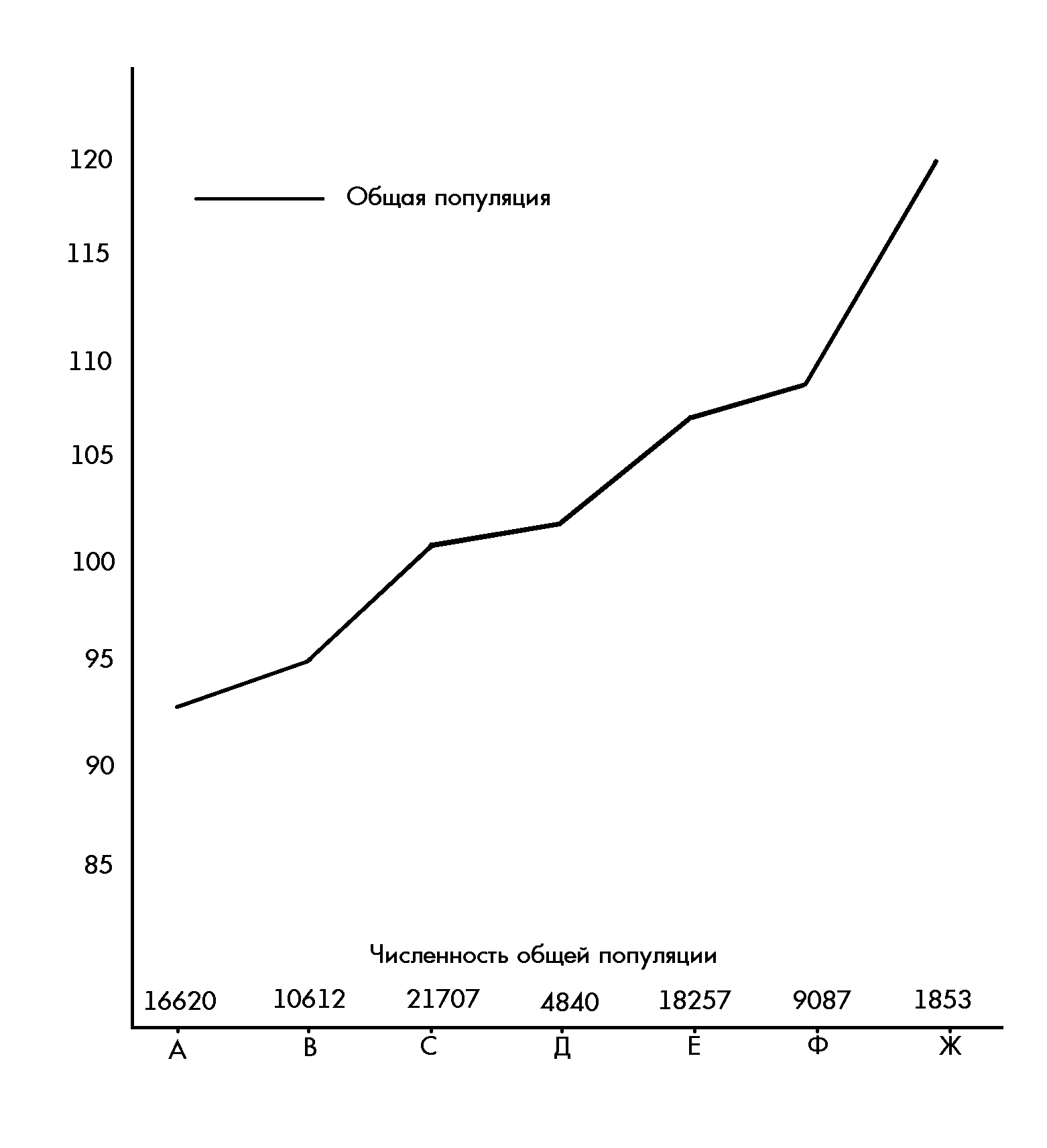

Вероятно, в определённые периоды развития организма наиболее интенсивно формируются нейронные системы, ответственные за те или иные функции мозга. Пусковым механизмом этих процессов является среда развития, которая влияет и на характер их течения. Специалистами обнаружены ГЕНЫ, определяющие хронологические фазы развития организма, в том числе и мозговых структур (рис. 2). Если в силу каких-либо

Рис.2.

Зависимость величины коэффициента

интеллектуальности у детей от социальной

среды развития по Р.Зало [12, с.229]:

Рис.2.

Зависимость величины коэффициента

интеллектуальности у детей от социальной

среды развития по Р.Зало [12, с.229]:

А – сельскохозяйственные рабочие,

В – рабочие мелких городов,

С – рабочие крупных городов,

Д – служащие мелких городов,

Е – служащие крупных городов,

Ф – предприниматели,

Ж – крупные специалисты.

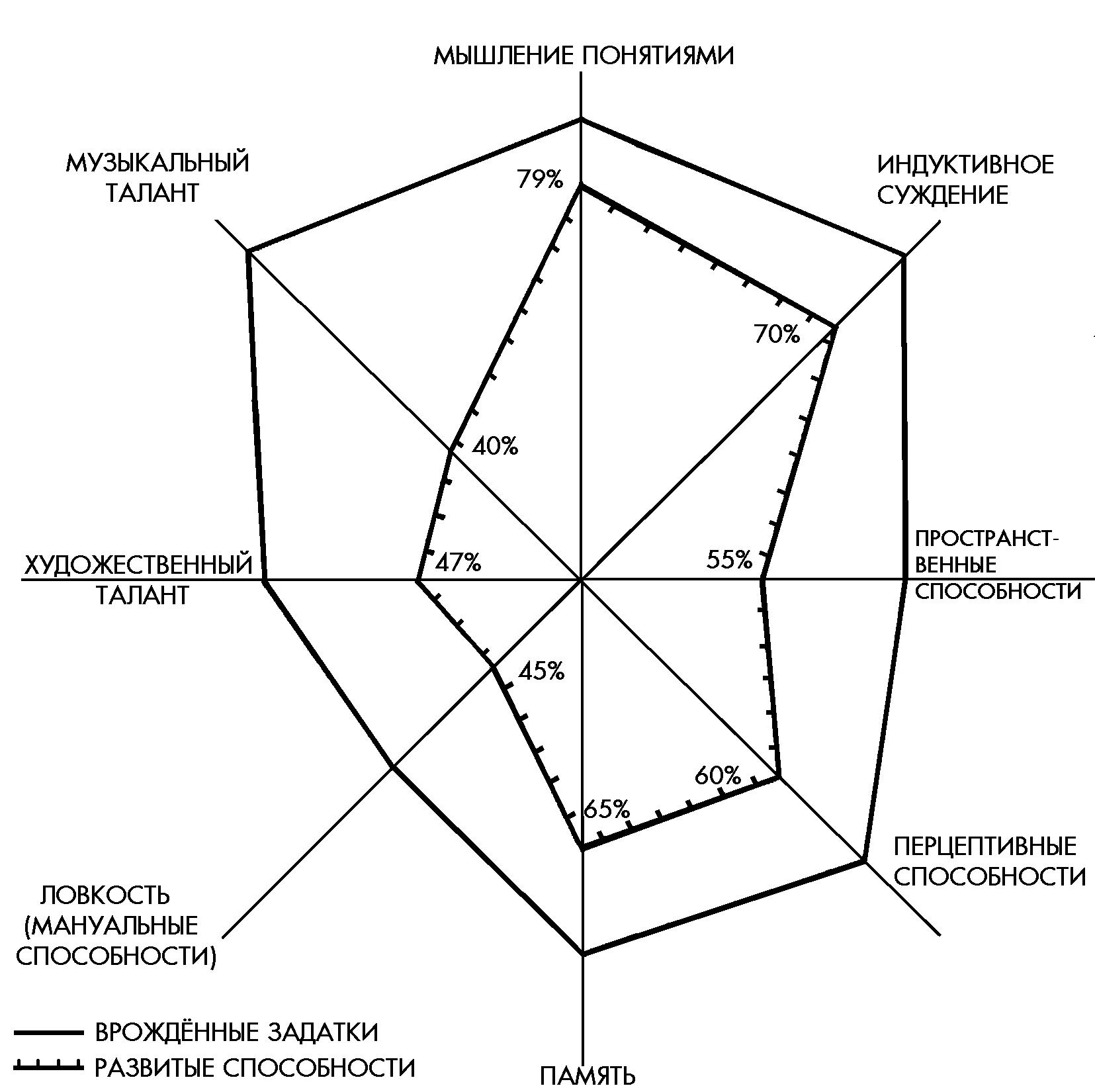

Рис.3. Схема Лангмейера.

Рис.4.

Схема Рибо, изображающая развитие

способностей с возрастом [25, с.43]:

Рис.4.

Схема Рибо, изображающая развитие

способностей с возрастом [25, с.43]:

I – к творчеству; Р – к рассудочному (логическому) мышлению.

В детском возрасте, пока в познавательной деятельности ребёнка не появятся предметы, изучение которых основано на логическом абстрагировании, интуитивное мышление в своём развитии (I) опережает рассудочное (Р). Затем, по мере увеличения количества предметов, стимулирующих функциональную активность левого полушария, наступает момент (М, Х), после которого способность к творческому мышлению либо регрессирует (Н”), либо сохраняется, но трансформируется, приспосабливаясь к реальным условиям.

причин процесс развития не протекает в эти критические периоды времени, то наверстать упущенное в дальнейшем невозможно, ибо в соответствии с хронологическими параметрами формировательная функция ГЕНА прекращается. Известно, что существует критический период для освоения языка ребёнком. После 10 лет способность к развитию нейронных сетей, необходимых для построения центра речи, утрачивается. То же наблюдается и в животном мире. Лишите трёхнедельного котенка (именно трёхнедельного!) всего лишь на три дня возможности видеть, и у него возникнут существенные дефекты зрения, ибо на эти три дня приходится начало активного формирования синапсов у нейронов зрительной коры [11, с.13].

Упущен момент и потенциальные возможности, заложенные в генетической программе, будут реализованы частично. Не потому ли мы сталкиваемся с ранними проявлениями необычных способностей у детей, что стихия обстоятельств вовремя включила процессы интенсивного формирования определенных нейронных систем и способствовала их наиболее полной реализации на данном этапе развития? Что будет дальше? Почему поразившие наше воображение способности ребёнка со временем иногда тускнеют? Почему ребёнок, признанный в школе самым бестолковым, становится автором свыше 1000 изобретений, как это было с Томасом Алвой Эдисоном? Опять стихия обстоятельств? Только ли? Школа, в целом, и профессиональная деятельность учителя, в частности, формируют существенную часть среды развития ребёнка. Обучение призвано помочь адаптироваться ребёнку в окружающем мире, при этом развитее функций левого полушария мозга связано в большей степени с социальной средой и определяет уровень социальной адаптации, а развитие функций правого полушария определяет адаптацию в природной среде. И то, и другое в равной степени необходимо для жизнедеятельности человека. Обучение в школе – левополушарное. Правополушарному интеллекту не уделяется должного внимания. По схеме Лангмейера, символически выражающей соотношение между возможной и действительной реализацией некоторых наших способностей, заметны результаты такого обучения (рис. 3) [15, с.12].

Лауреат Нобелевской премии Роджер Сперри писал, что «каждое полушарие имеет свои собственные отдельные ощущения, восприятия, мысли и идеи, полностью обособленные от соответствующих внутренних переживаний другого полушария. Каждое полушарие левое и правое – имеет свою собственную отдельную цепь воспоминаний и усвоенных знаний, недоступных для другого. Во многих отношениях каждое из них имеет как бы отдельное собственное мышление» [Цит. по 3]. Как показывают результаты исследований расщеплённого мозга, левое полушарие обладает способностью перерабатывать информацию аналитически и последовательно, правое – одновременно и целостно. Иными словами, правое полушарие на основе своих ощущений воспринимает внешние образы целиком и одновременно, но, будучи немым, не может передать всю их сложность и многозначность, а левое, ответственное за язык и речь, не видя всего многообразия целиком, не может использовать свои аналитические способности. И только при совместной работе полушарий в интактном мозге проявляются поразительная приспособляемость человека и его необыкновенная способность к решению различных задач. Мы говорим о гармонии аналитического и образного мышления, а программы, содержание учебников и методические приёмы обучения ориентированы в основном на развитие левополушарного мышления, что в итоге может сформировать бесплодный аналитический ум.

Как познают мир наши ученики, если их сознание встречается не с реальными физическими объектами и явлениями, а чаще с соответствующими им мысленными образами самого учителя или автора учебника? Какие идеальные образы формируются у них в этом случае в их сознании и как они связаны с реальными? Может ли ученик мысленную конструкцию или теоретическую схему воплотить в доступной для него форме в реальный объект или процесс? Ответы учеников в общепринятой форме на уроках мало о чём говорят. Чаще всего они являются показателем развитости механической памяти, которая как дымовая завеса, скрывает действительное содержание сознания ученика.

Одним и тем же учащимся в восьмом и десятом классах при изучении темы «Электрический ток» предложили изобразить на рисунках, как они мысленно представляют ток в проводниках. Анализ рисунков показал не только различную степень достоверности мыслительных образов, но и то, что сформированные в восьмом классе образы почти не изменились при повторном, более углублённом изучении той же темы. Подобные работы дают представление об уровнях образного мышления учащихся, а в данном конкретном примере есть признаки того, что материал по этой теме в десятом классе построен так, что не стимулирует развитие образного мышления.

Ученикам одиннадцатого класса с хорошей теоретической подготовкой была дана задача, в некотором роде обратная предыдущей: «по направлению движения частицы, изображенной на рисунке поперечной волны, определить направление распространения волны». Для решения этой задачи учениками нужно было мысленно представить движение волны и частиц, образующих её (активация правого полушария). Большинство учащихся не справилось с этой задачей, хотя на предыдущих уроках использовался весь наглядный материал, которым обеспечена тема. В тех же классах ученикам было предложено показать реальное движение нитяного маятника на основе конкретного уравнения, описывающего это движение, с указанными амплитудой, частотой и начальной фазой. Большинство не смогло это сделать. Существенные затруднения возникали и тогда, когда им предлагалось перевести на язык математики наблюдаемый реальный процесс. Для них математические формулы были лишены реального содержания, хотя формально они знали, что это уравнения механического движения маятника. Они с переменным успехом решали задачи по тексту упражнения и не могли решить задачу, связанную с наблюдаемым реальным событием. Такие же результаты были получены, когда подобные задачи были даны студентам старших курсов физико-математического факультета педагогического института.

Подобные результаты дают основания предполагать, что обучение, опирающееся в основном на словесно-знаковую информацию, нарушает взаимосвязь между системой конкретного отражения действительности и системой отражения мира в виде понятий. То есть нарушается синхронность функционирования первой и второй сигнальных систем человека.

И.И. Павлов отмечал, что «пользование языком и словесным мышлением таит в себе известную опасность отрыва мысли от действительности».

«Речь, – указывал И.И. Павлов, – не может сама по себе обеспечить познание действительности, ибо слова являются только вторыми сигналами. Утратив связь с реальными предметами и явлениями, обозначающие их слова перестают быть сигналами действительности, теряют своё познавательное значение» (Цит. по 13, с.117).

Обучение в школе чаще всего носит искусственный характер. На занятиях жизненные ситуации только моделируются с помощью учебных задач. Поэтому успешная учёба не может быть гарантией эффективного использования таких знаний в реальной жизни. Тем более, если учащимися используется механическая память, «натасканная» на эти искусственные ситуации. После такого обучения ученику ещё предстоит сделать свою память эффективной, научившись реагировать не на модели, а на подлинные жизненные обстоятельства.

Абстрактные образы-модели, основу словесного абстрагирования, хранит в памяти левое полушарие мозга, а реальные образы и события хранит память правого полушария. Когда обе памяти будут работать синхронно, тогда обучение станет естественным.

Синхронизация работы памяти «неразрывно связана с тренировкой воображения, с чьей помощью воспроизводятся те ситуации, в которых и на которые наша память должна реагировать» [24, с.228]. Кроме того, учащимся предлагается готовый анализ и синтез искусственно представленных ситуаций, т.е. их учат что думать, а не как думать, лишая тем самым возможности лучше организовать свою память.

И, наконец, мы учим нечто реально не существующее, некое усреднённое, интеллектуально бесполое существо. Осуществляя процесс обучения, фактически мы не учитываем функциональные особенности мозга, которые у каждого ребёнка индивидуальны. Мы не учитываем, что мозг девочек несколько отличается от мозга мальчиков. У мальчиков мозг сильнее реагирует на воздействие среды, эмоциональные реакции более острые, они склонны к творчеству. У девочек мозг менее реагирует на воздействие внешней среды, эмоциональные биологические реакции менее выражены. Они склонны к репродуктивным действиям, чувственное восприятие направлено на то, что мы называем красотой природы, к её очеловечиванию. У мальчиков эти свойства менее выражены, но великими художниками, музыкантами становятся именно они. Различны и них и хронологические фазы формирования мозговых функций. Мы же предъявляем к ним единые требования, которые они, естественно, одинаково выполнять не в состоянии.