- •К. А. Волкова, в. Л. Казанская, о.А. Денисова методика обучения глухих детей произношению

- •Содержание:

- •Предисловие

- •Периоды обучения глухих школьников произношению

- •Контрольные вопросы и задания

- •Обучение глухих детей произношению звуков построение системы упражнений для закрепления правильного произношения гласных звуков

- •Звук и

- •Звук э (е)

- •Звук ы

- •Характеристика правильного произношения, постановки и способов коррекции и приемов самоконтроля гласных звуков в речи глухих детей

- •3. Между согласными в середине слова

- •4. После согласной

- •5. Различные комбинаторные условия а) в сочетании с согласными

- •Б) в сочетании с гласными

- •6. Дифференциация а) по продвижению языка в ротовую полость

- •Контрольные вопросы и задания

- •Построение системы упражнений для закрепления правильного произношения согласных звуков

- •Упражнения для закрепления правильной артикуляции согласных звуков с, ш, ф, п, т, к, б, д, г в речи глухих детей

- •Упражнения для закрепления правильной артикуляции согласных звуков: х, л, р

- •Характеристика правильного произношения, постановки, способов коррекции и приемов самоконтроля согласных звуков в речи глухих детей

- •Система упражнений для закрепления правильного произношения согласного звука «т» в устной речи Различные позиционные условия

- •1.Позиция «та»

- •2. Позиция «ата»

- •3. Позиция «ат»

- •4. Различные комбинаторные условия

- •5. Упражнения на дифференциацию а) Дифференциация «т - т`»

- •Б) Дифференциация «т-д»

- •В) Дифференциация «т - к»

- •В) Дифференциация «т – с»

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Обучение нормам орфоэпии русского языка

- •Задания и речевой материал для проверки умения произносить в речи безударное о

- •Задания и речевой материал для проверки умения правильно произносить звонкие согласные перед глухими

- •Задания и речевой материал для проверки умения правильно произносить окончания прилагательных –ого, -его как –ева, -ова

- •Работа над словесным ударением

- •Работа над темпом речи

- •IV класс

- •VIII класс

- •Формы организации работы над произношением индивидуальные занятия по обучению произношению

- •Контрольные вопросы и задания

- •Формирование произносительной стороны речи на музыкально-ритмических занятиях

- •Контрольные вопросы и задания

- •Самостоятельная работа над отдельными звуками

- •Самостоятельная работа на материале слогов

- •Задания для самостоятельной работы

- •Самостоятельная работа на материале слов

- •Самостоятельная работа на материале фраз

- •Самостоятельная работа на материале текста

- •Контрольные вопросы и задания

- •Фонетические зарядки

- •График проведения фонетических зарядок

- •Контрольные вопросы и задания

- •Внеклассная работа над устной речью

- •Контрольные вопросы и задания

- •Формирование навыков самоконтроля над произносительной стороной устной речи глухих детей

- •Условия формирования навыка самоконтроля над произносительной стороной устной речи глухих детей

- •Методика формирования навыков самоконтроля над произношением глухих детей

- •Последовательность формирования кинестетического самоконтроля над произносительной стороной устной речи глухих детей

- •Обследование устной речи учет произносительных навыков

- •Речевой материал для обследования качества произношения звуков в устной речи Звук а

- •Контрольные занятия Занятие №1 (V класс)

- •Занятие №2 (V класс)

Работа над темпом речи

Темп речи является одним из факторов, влияющих на внятность устной речи глухих. Медленный темп задерживает мыслительный процесс.

Согласно программе школы для глухих работа над темпом речи проводится преимущественно в старших классах. В первые три года обучения дети должны уметь слитно, на одном выдохе и в замедленном темпе произносить словосочетания и фразы с определенным количеством слогов (до IV класса). В IV классе необходим уже ускоренный темп при произношении наиболее употребительных слов и фраз из материала разговорной речи. В V классе к глухим учащимся предъявляется требование уметь соблюдать правильный темп речи, а в программе VI и VII классов предусмотрено исправление различных недостатков произношения. Для VIII класса эта тема конкретно не определена. Таким образом, работа над правильным темпом проводится в основном периоде, т. е. в то время, когда в устной речи совершенствуются и закрепляются произносительные навыки.

Следует иметь в виду, что обучение произношению глухих в старших классах является специфическим этапом в формировании устной речи. Усложняется содержание работы. Происходят изменения и в методике ее проведения. Развитие и совершенствование произношения протекает в условиях ослабления дактильной формы речи как средства обучения. В это время устная речь выступает не только как предмет, но и как средство обучения, а также общения.

Необходимо стремиться к тому, чтобы работа с глухими над правильным темпом речи находилась в неразрывном единстве с их речевой деятельностью. Речевая практика становится ведущим фактором формирования произношения и воспитания потребности общаться посредством речи. Следует изыскивать пути развития самостоятельности и активности учащихся. Необходимо также использовать виды деятельности, которые способствуют созданию оптимальных условий для формирования правильного темпа устной речи, использовать остаточный слух.

Организуя процесс обучения на этом этапе, нужно помнить, что существенное место должно быть отведено разработке различных форм контроля над темпом речи глухих.

Школьники старших классов находятся на таком уровне развития, при котором их способность к сознательному восприятию учебного материала может стать важнейшим фактором, способствующим не только овладению умениями и навыками произношения, но и воспитанию у них критического отношения к качеству своей речи. Поэтому надо формировать у учащихся умение контролировать собственную речь, в частности следить за ее темпом.

Определяя виды работы над темпом речи, нужно учитывать условия, при которых у детей появляется потребность в самостоятельных высказываниях.

Учащимся следует давать различные по степени трудности задания. При этом надо иметь в виду, что более сложными и трудными для выполнения считаются как раз такие, которые связаны с самостоятельными высказываниями. Работу над темпом следует проводить на разнообразном речевом материале (слоги, слова, фразы, текст), характер которого определяется прежде всего программными требованиями, уровнем речевого развития учащихся. Используя словарный материал, можно брать обиходные, а также труднопроизносимые слова, которые школьники употребляют на других уроках, например: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, электричество, большинство, ствол, библиотека, предложение, существительное, подлежащее, сказуемое и т. д. Но главным образом правильный темп отрабатывается на материале фраз. Здесь также нужно использовать обиходно-разговорную речь и обороты, которыми должны овладеть школьники при чтении различных предметов.

Приведем образцы речевого материала.

Обиходная речь: Скажи, пожалуйста, сколько времени. Где вы живете? Какую книгу ты прочитал? Можно взять тетрадь? Дай мне карандаш.

Обороты речи и термины, связанные с изучением литературы: Пустился наутек. Царевна-лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве.

Специально отрабатывается темп речи при произнесении слов с предлогами, например: на столе, в шкафу, с окна.

Перейдем к изложению различных видов работы и методики их проведения.

1. Чтение речевого материала. Здесь можно использовать отдельные слова, фразы, текст.

Приведем некоторые тексты сообщений, которые учащиеся могут читать для отработки правильного темпа произношения

Я списал. Я проверил. Я решил. Я исправил ошибку. Я выполнил работу. Я решил задачу. Я купил книгу. У нас будет пионерский сбор. Сегодня я получил письмо от дедушки. Скоро у нас будет соревнование. Я не понял.

Методика проведения чтения с целью отработки правильного темпа речи глухих состоит в следующем. Отобранный речевой материал учитель записывает на доске, карточке или плакате. Затем он дает (пользуясь микрофоном) образец правильного темпа, после чего дети несколько раз читают написанное. Применяется хоровое чтение под дирижирование учителя, а также индивидуальное чтение под собственное дирижирование и без него.

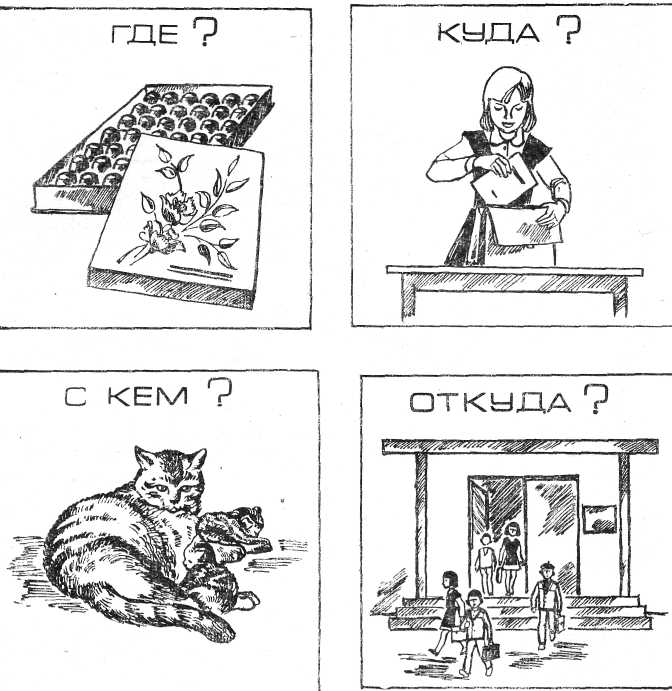

2. Называние картинок. Выбор картинок определяется характером речевого материала (слово, фраза, текст). Могут быть использованы изображения отдельных предметов (троллейбус, автобус, трамвай, виноград, клубника и пр.), действий (бабушка пришивает пуговицу, воспитательница одевает мальчика, дети пошли в кино), целых сюжетов.

Методика работы здесь состоит в том, что учащиеся в течение одной-двух минут самостоятельно продумывают содержание предложения по картинке, а затем произносят его. Однако дети могут задавать учителю вопросы в отношении подбора слов, построения предложений, их грамматического оформления. Если работа проводится впервые, целесообразно записывать предложения в тетрадях по технике речи, проставляя все надстрочные знаки. После этого школьники несколько раз самостоятельно произносят предложение вслух. На первых порах оно произносится в медленном темпе. Постепенно темп возрастает и достигает нормы. Применяется и хоровое проговаривание. Если картинка показывается уже не впервые, учащиеся начинают не с записи, а с устного произнесения составленного ими предложения. Но и в этом случае ребенок получает помощь со стороны учителя (словарь и грамматическое оформление). Затем каждый ученик произносит вслух несколько раз свое предложение. На самостоятельное разучивание в обоих случаях отводится время, зависящее от трудности произнесения речевого материала в правильном темпе (от одной до четырех минут). Перед глазами детей должны находится часы. Следует заметить, что в том случае, если учащиеся начинают произносить в правильном темпе данный речевой материал впервые, им дается время для самостоятельной подготовки. Если материал предлагается повторно, то они должны его произносить сразу же. Обязательно использование остаточного слуха.

Работая над темпом, важно не только активизировать уже усвоенный материал, но и постоянно его обогащать, совершенствовать умение глухих облекать речь в нужные грамматические формы. В целях объединения работы над темпом с формированием грамматического строя языка можно предложить учащимся называть картинки и отвечать на вопросы. Картинки предварительно размещаются на доске.

3. Самостоятельные высказывания учащихся. Целесообразно практиковать высказывание просьб, поручений, сообщений, называние выполняемых действий. Этот вид работы является активной речевой практикой. При его проведении нужно создавать ситуации, которые бы побуждали детей к самостоятельным высказываниям. Методика работы над темпом речи глухих при высказывании ими просьб, поручений и т. п. может быть разнообразной. Приведем некоторые варианты:

Первоначально можно предложить учащимся составить просьбы, поручения, сделать сообщение по опорным словам: принеси, дай, положи, убери, поставь, покажи и т. д. На столе учителя лежат конкретные предметы и игрушки: лев, самолет, паровоз, чашка и др. Детям дается задание составить поручение или просьбу с включением в них записанных на доске слов, а также названий тех предметов, которые находятся на столе. Предложения должны быть произнесены в правильном темпе. Здесь можно использовать и диалог. Вызываются одновременно два ученика, которые дают друг другу поручения, например: «Дам мне паровоз»; «Возьми паровоз».

В дальнейшем возможна такая, например, ситуация. Учитель обращается с просьбой к одному из учеников сходить после уроков в писчебумажный магазин и купить бумагу для оформления класса. Он предлагает дать ряд поручений ученице, которая идет в магазин, например: «Лида, купи мне три тетради по две копейки. Посмотри, сколько стоит перочинный ножик. Узнай, в котором часу закрывается магазин на обед». И т.д.

Приведем ситуации, которые могут быть использованы для отработки правильного темпа речи в процессе высказывания детьми сообщений. В школу пришла ученица Нина, которая пропустила целую неделю занятий. Учитель предлагает школьникам рассказать Нине, что было на прошлой неделе. Они могут сделать такие сообщения: У нас была контрольная работа по русскому языку. Мы ходили на экскурсию. У нас было соревнование по волейболу (VI класс).

Во всех случаях темп контролируется учителем, а также самими учащимися.

4. Диалог. Методика работы здесь может быть самой широкой и разнообразной. При построении диалога рекомендуется использовать сюжетную картинку. Детям предлагается составить по ней вопросы и ответы и сформулировать их в правильном темпе. Если речевой материал мало знаком школьникам, то учитель помогает им в построении фраз, дает время для самостоятельного разучивания. Если же дети хорошо знакомы с материалом, они должны сразу сформулировать вопросы и ответы на них в правильном темпе. К доске вызываются одновременно два ученика. Один из них задает вопрос, а другой отвечает. Отдельные вопросы и ответы на них могут проговариваться хором в правильном темпе под дирижирование учителя.

Можно использовать для диалога заданную тему (например, В библиотеке»). Школьники должны задавать друг другу вопросы и произносить их в правильном темпе.

Диалог может также проводиться в связи с определенной ситуацией. Например, учитель сообщает о том, что он купил себе новое зимнее пальто (VII класс). Дети задают вопросы: «Какого цвета Ваше пальто? Каков размер пальто?» и т. д. Свои вопросы школьники должны произносить в правильном темпе.

Рекомендуется использовать для диалога между учениками или учителем и школьниками свободную тему. Например, педагог спрашивает: «Где вы были в четверг? Что вы там делали? Сколько рыбы вы наловили?».

Диалог можно широко использовать в процессе специальных игр. Рассмотрим этот вопрос на примере проведения игры «Сверток» (VI класс). Учитель сообщает детям о том, что сейчас они будут разговаривать, в процессе разговора надо будет задавать ему вопросы. Это поможет узнать, что находится в свертке. Могут быть заданы такие, например, вопросы: «Какой формы предмет в свертке? Какого цвета предмет?» И т.д.

Для отработки правильного темпа произношения можно использовать и заранее составленный учителем текст для разговора. Например: