- •1. Исторические этапы развития психологии как науки

- •1.1 История античной психологии. Психология знания в античности

- •1.2. История развития психологической мысли в эпоху феодализма и в период Возрождения. Средние века

- •1.3. Развитие психологической мысли в XVII веке и в эпоху Просвещения (XVIII век). Умозрительная психология

- •1.4. Зарождение психологии как науки (XIX век)

- •1.5. Возникновение психологии в России (XX век)

- •2. Теория мотивации в зарубежной психологии (бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, школа к. Левина, когнитивная психология)

- •3. Социализация, деятельность и общественные отношения. Личностный подход в психологии

- •Деятельность

- •4. Проблема типологии в психологии

- •5. Этапы развития психики в филогенезе и онтогенезе

- •6. Сущность и структура мотива. Стадии формирования мотивации человека

- •Стадии формирования мотивации человека:

- •7. Потребности и мотивы; их роль в организации деятельности личности

- •8. Условия возникновения, структура и характеристика сознания человека

- •Условия возникновения сознания

- •Характеристика сознания человека

- •9. Ощущение и восприятие как психические процессы (сущность, классификация, свойства) Ощущение как психический процесс

- •Классификация ощущений

- •Систематическая

- •Генетическая

- •Свойства ощущений

- •Восприятие как психический процесс

- •Классификация восприятия

- •Свойства восприятия

- •10. Понятие порога ощущений; виды и типология порогов ощущений

- •11. Чувственное познание и направления его исследования в психологии

- •Направления исследования чувственного познания в психологии

- •12. Воля, волевые качества личности, волевое развитие. Методы изучения воли в психологии

- •Волевое развитие

- •Методы изучения воли в психологии:

- •13. Основные положения концепции волевой регуляции личности

- •14. Психические состояния как категория в контексте психологического изучения

- •15. Технология управления психическим состоянием человека

- •16. Основные эмоциональные состояния человека и методы их исследования

- •Методы исследования эмоциональных состояний

- •17. Эмоции. Теоретические основы изучения эмоций; отечественные и зарубежные подходы

- •История исследования эмоций в зарубежной и отечественной литературе

- •18. Психологические теории эмоций

- •20. Предмет и задачи психофизиологии

- •21. Проблема и понятие стресса в психологии

- •22. Явление памяти. Виды памяти

- •23. Проблема развития памяти. Мнемонические системы

- •24. Когнитивные модели памяти. Модель Аткинсона-Шифрина

- •25. Соотношение произвольного и непроизвольного запоминания в отечественной психологии (а.А. Смирнов, п.И. Зинченко)

- •26. Долгосрочная и краткосрочная память. Кривая забывания Эббингауза

- •Кривая забывания Эббингауза

- •27. Развитие памяти и учебный процесс. Пути улучшения памяти

- •Возможность целенаправленного развития памяти в учебной деятельности

- •Пути улучшения памяти

- •28. Формирование навыков и их роль в жизненном опыте человека. Навыки и память

- •Навыки и память

- •29. Ассоциации и их роль в процессах памяти человека. Виды ассоциаций и законы ассоциаций

- •30. Роль установок, мотивации и эмоциональных реакций в мнемонических процессах

- •31. Виды внимания. Непроизвольное и произвольное внимание

- •Произвольное и непроизвольное внимание

- •32. Свойства внимания. Объем внимания, его обусловленность

- •33. Основные стратегии в работе психолога: абстрактно-аналитическая, стратегия целостного подхода

- •34. Внимание как психическая реальность. Особенности внимания в сравнении с другими психическими явлениями и процессами

- •Специфика внимания

- •35. Внимание как условие продуктивной деятельности

- •36. Мышление: сущность, специфика, характеристика современного этапа и основных направлений изучения мышления

- •37. Мышление и общение. Мышление и совместная деятельность в контексте соответствий

- •Теории научения

- •Преформистские теории

- •Релятивистские теории

- •Конструктивистская теория

- •38. Мышление как деятельность. Структура мыслительной деятельности

- •39. Индивидуальные особенности мышления

- •Самостоятельность мышления

- •Гибкость мышления

- •Оперативность мышления

- •40. Проблема практического исследования особенностей мышления. Виды мышления

- •41. Творческая природа мышления. Критерии творческого мышления

- •Критерии творческого мышления

- •42. Психология в системе наук о человеке. Задачи психологической науки и практики

- •Задачи психологической науки

- •Задачи психологической практики

- •43. Культурно-историческая теория и ее место в развитии психологии

- •44. Общая характеристика бихевиоризма (классический бихевиоризм, необихевиоризм, социобихевиоризм)

- •45. Объяснительные принципы психологии: принцип детерминизма и принцип развития

- •46. Методология и методы научного исследования в психологии

23. Проблема развития памяти. Мнемонические системы

Известно, что проблеме развития памяти в отечественной и зарубежной психологии уделялось немало внимания.

Вопросы психологии памяти, получившие наиболее раннюю в истории развития психологии экспериментальную разработку, долгое время оставались предметом теоретических столкновений разных концепций.

Среди коренных вопросов психологической науки память занимала неоднозначное место в отдельные периоды истории психологии. Иногда вопросы памяти выдвигались на передний план в формировании общей психологической теории, например к классической ассоциативной и, позже, в бихевиористической психологии. Представителями ассоциативной психологии были сделаны первые попытки экспериментального изучения памяти (работы Г. Эббингауза, 1885; Г. Мюллера, 1911-1915; А. Пильцеккера, 1980). А психологи бихевиористического направления обогатили науку ценными фактами, характеризующими зависимость продуктивности запоминания от различного рода установок, мотивов (К. Ховланд, 1940; Э. Гилфорд, 1934; Э. Толмен; Дж. Миллер).

В других случаях ее оттеняли вопросы восприятия – в гештальт-психологии или мышления – в Вюрцбургской психологической школе.

Коренные изменения в теоретических представлениях о памяти и в ее экспериментальном изучении возникли на основе идеи социальной природы памяти человека и возможности социального управления ее процессами. В работах П. Жане (1928), Л.С. Выготского и А.Р. Лурия (1930), А.Н. Леонтьева (1931), Ф. Бартлетта (1932) процессы памяти начинают толковаться как социальная форма поведения, специфическое социально управляемое действие.

В работе Ф. Бартлетта “О воспоминании” (1932) проводится идея зависимости материала памяти и воспроизведения от интересов личности, определяемых обществом.

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия в своей книге “Этюды по истории поведения” (1930) анализируют эволюцию памяти первобытного человека и впервые в истории исследования памяти применяют принцип сравнительно-генетического исследования – сравнение данных фило- и онтогенеза. Авторы отмечают такие особенности памяти первобытного человека, как ее необычайную буквальность, фотографичность. Эти свойства соответствуют особенностям эйдетической памяти, отмечаемой на ранних ступенях развития психики ребенка.

В книге А.Н, Леонтьева “Развитие памяти” (1931) указанные выше положения получили дальнейшее развитие. Эта работа еще более углубила представление о социальной природе человеческой памяти и истории ее формирования в фило- и онтогенезе, раскрыла в эксперименте опосредованный инструментальный характер функционирования памяти.

В отечественной психологии преимущественное развитие получило направление в изучении памяти, связанное с общепсихологической теорией деятельности. В контексте этой теории память выступает как особый вид психологической деятельности, включающей систему теоретических и практических действий, подчиненных решению мнемической задачи – запоминания, сохранения и воспроизведения разнообразной информации.

Начало изучению памяти как деятельности было положено работами французских ученых, в частности П. Жане. Он одним из первых стал трактовать память как систему действий, ориентированных на запоминание, переработку и хранение материала.

Понимание памяти как действия явилось самым существенным достижением психологии памяти 20-30-х годов. П.И. Зинченко (1939) писал, что благодаря этому стало возможным исследование не только результатов запоминания, но и самой деятельности запоминания, ее внутреннего строения.

Новым шагом в анализе психологических механизмов памяти явились сравнительные исследования непроизвольного и произвольного запоминания, наиболее полно развернутые в работах П.И. Зинченко(1939,1961) и А.А. Смирнова (1948). Эти работы реализовали понимание памяти как социальной формы действия в исследовании всех уровней функционирования памяти человека.

В контексте культурно-исторической теории психики, разработанной Л.С. Выготским и его сотрудниками (А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия), было показано, что произвольное запоминание представляет собой действие, реализующееся при помощи вполне реальных – на первых порах внешних, материальных, а затем внутренних, мыслительных, речевых средств и способов.

В 60-х гг. центральной в контексте исследования познавательных процессов стала проблема операционального состава и структуры. В работах П.И. Зинченко, А.А. Смирнова была поставлена задача структурно-функционального анализа процессов, лежащих в основе различных видов запоминания. П.И. Зинченко отмечал, что произвольное запоминание как специальное действие принимает в своем развитии различные формы в зависимости от характера тех компонентов, которые составляют реальное содержание этого действия: предмета, цели, мотива, средства запоминания.

В 1967г. появилась книга У. Найссера, давшая название новому направлению психологической науки – когнитивная психология. Она рассматривает человека как познающую систему и интерпретирует протекающие в этой системе процессы как поэтапную переработку информации по аналогии с переработкой информации в ЭВМ. Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше поведение. Основные направления исследований в когнитивной психологии представил Р. Солсо. Область психологии памяти стала центральной для когнитивного подхода. Вкогнитивной психологии память сравнивалась с библиотекой (Бродбент Д., 1971), хранилищем (Аткинсон Р., 1980) и т. д.

Благодаря когнитивной психологии был сделан значительный шаг вперед. Вклад когнитивной психологии в развитие психологической науки определяется тем, что она расширила сферу исследований, открыла много новых аспектов анализа традиционных психологических проблем, дала полный анализ микроструктуры познавательных действий.

Исследованиями памяти в настоящее время заняты представители разных наук: психологии, биологии, медицины, генетики, кибернетики и ряда других. В каждой из этих наук существуют свои вопросы, в силу которых они обращаются к проблемам памяти. Но все эти науки, вместе взятые, расширяют наши знания о памяти человека, взаимно дополняют друг друга, позволяют глубже заглянуть в это, одно из самых важных и загадочных явлений человеческой психологии.

Мнемоника — это метод или способ, например рифма или образ, основанный на использовании знакомых ассоциаций для улучшения сохранения информации в памяти и ее припоминания.

В это определение включены три важные части: 1) использование знакомых ассоциаций; 2) хранение, или кодирование, информации; 3) припоминание сохраненной информации. Самые успешные методы помогают во всех трех отношениях. Сначала мы рассмотрим некоторые из обычных мнемонических приемов, затем обсудим интеллектуальные способности, участвующие в мнемонической деятельности, и, наконец, опишем некоторые случаи экстраординарной памяти. Глава заканчивается рассказом об экспертах — людях, имеющих выдающиеся способности в специальных областях.

Существуют десятки систем, способствующих запоминанию, а в некоторых случаях и заменяющих память. Речи обычно читаются по бумажке, телевизионные ведущие полагаются на «телешпаргалки» или телесуфлеров, продавцы получают товар со склада при помощи наглядных индексов, терапевты сверяют симптомы со справочником, а студенты даже составляют шпаргалки. Ораторы Древней Греции и Рима использовали прием, называвшийся «метод размещения»; чтобы облегчить декламацию формальных молитв, верующие используют четки или молитвенные колеса; поколения американских индейцев, отправляя свои ритуалы и следуя своей философии, передавали истории, заученные наизусть, а устные народные сказания многих народов полны живых образов, способствующих запоминанию. Первое из ПВ-слов — это «слон», то можно представить себе, что оно как-то связано с «булкой» (помним: «один — это булка») — и чем страннее будет эта связь, тем лучше будет эффект. В данном примере можно, например, вообразить «слонбургер», то есть большого слона, втиснутого между половинками булочки. Если следующий ПВ-элемент — это «лев», его можно связать со словом «башмак», вообразив льва в теннисных туфлях или представив себе огромные кошачьи лапы в ботинках.

Мнемонические методы

Мнемоника |

Характеристика |

Пример |

Размещение |

Визуализировать ПВ-предметы по знакомым ориентирам |

Чтобы запомнить королей и королев Англии, вообразите прогулку по университетскому городку. Ассоциируйте запоминаемую информацию с заметными ориентирами. Например, с карильоном вы могли бы связать Генри VIII; со зданием XVIII века — Викторию и т. д. |

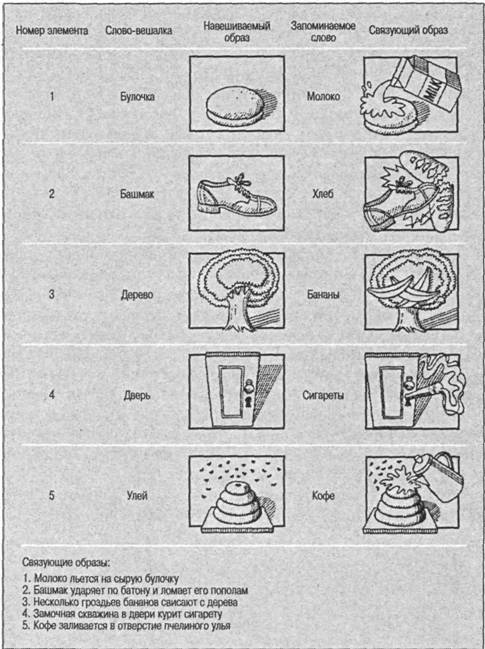

Слова-вешалки |

Связывать новые слова или понятия со списком уже знакомых слов |

Изучите рифму, например One is a bun ; two is a shoe («Один — это булочка, два — это башмак»), и ассоциируйте королей и королев Англии с известными словами. Например, у Генри VIII были большие булочки, Виктория имела много детей, живущих в башмаке, и т. д. |

Ключевые слова |

Образовывать мостик между произношением слова и каким-нибудь знакомым словом |

Возьмем русское слово касса, которое произносится как kassa , что напоминает caughtya и означает «кассир». И когда вы оплачиваете покупку, кассир gotcha |

Организующие схемы |

Знание — это структура определенных значимых отношений |

Список иерархически организованных слов или понятий, как в случае королей и королев Англии, может быть организован в соответствии с историческими периодами или завоеваниями. Имена монархов можно вплести в историю или зарифмовать или придумать песенку (Old King Sol was a merry old soul. — «Старый король Сол был веселым стариной...») |

Дополнительные методы:

акронимы

акростихи |

Использовать первую букву слова (акроним) или фразу (акростих) как подсказку для припоминания |

Акроним: POLKA. Р обозначает Peg Word (слова-вешалки); О обозначает Organizational Schemes (организующие схемы), L обозначает Loci (размещение); К обозначает Key Word (ключевые слова); А обозначает Additional systems (дополнительные методы) (акроним и акростих) Акростих: P a O bserved L ice K issing A nts . — «Папа наблюдал, как вши целуют муравьев» |

Запоминание слов при помощи метода «слов-вешалок»