- •Содержание

- •Сколиоз, кифосколиоз

- •Клиническая картина сколиотической болезни

- •Рентгенологическое исследование при сколиозах

- •Прогнозирование при сколиозе

- •Уплощение физиологического грудного кифоза – лордоз грудного отдела.

- •Ригидность позвоночника.

- •Консервативное лечение

- •Оперативное лечение сколиотической болезни

- •Патологический грудной кифоз

- •Список использованной литературы:

Рентгенологическое исследование при сколиозах

Задачи рентгенологического исследования при сколиозах сложны и многообразны.

Необходимо выяснить генез искривления. Практически речь идет о необходимости выявить или исключить врожденные аномалии развития позвоночника:

Врожденный боковой клиновидный позвонок имеет половину дужки с суставными и одним поперечным отростком, с которым сочленяется одно ребро,

Асимметричный переходный люмбо-сакральный позвонок имеет один большой поперечный отросток, сочленяющийся с крестцом, второй поперечный отросток по форме похож на обычные поперечные отростки поясничных позвонков, в некоторых случаях формируется несовершенное сочленение его с крылом подвздошной кости, а также,

Посттравматические деформации или последствия перенесенного спондилита.

Рентгенография позвоночника при сколиозе проводится, как правило, в положении стоя с целью выявления истинной степени деформации. Боковую проекцию при сколиозе выполняют с учетом расходящегося пучка рентгеновских лучей для получения изображений позвонков с меньшими проекционными искажениями (рис. 5). Снимки в положении лежа применяют для определения степени фиксированности сколиоза, при этом необходимо использовать различные приемы для компенсации реберного горба, чтобы получить истинную переднезаднюю проекцию. Из специальных методов рентгенологического исследования применяют контрастную дискографию, венографию, пневмомиелографию и контрастную эпидурографию, а в настоящее время КТ и МРТ.

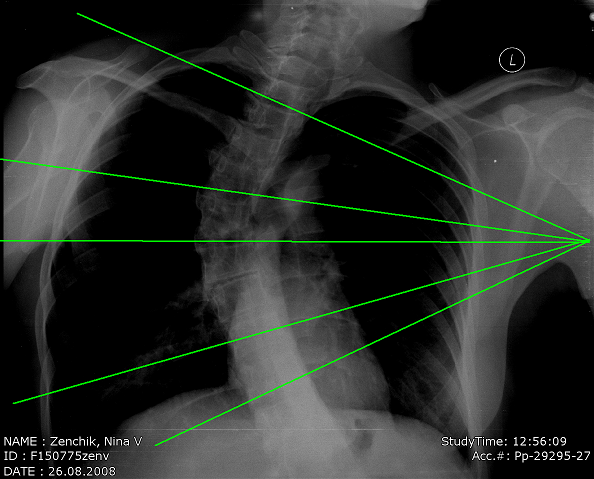

Рис. 5. Рентгенография позвоночника в боковой проекции с учетом расходящегося пучка рентгеновских лучей и дуги искривления при сколиозе.

Торсия позвонков отображается на спондилограмме двумя рентгеновскими симптомами:

клиновидная деформация тела позвонка и диска,

ротация тела позвонка вокруг его вертикальной оси, выявляемая по смещению остистого отростка и асимметрии корней дужек. О степени торсии позвонков можно также судить по асимметрии длины поперечных отростков (в поясничном отделе) и по асимметричному расположению проекций теней головок ребер на тела грудных позвонков.

Определить величину ротации позвонков в градусах можно на рентгенограммах остистых отростков в аксиальной проекции, КТ, но вследствие большой лучевой нагрузки на практике степень ротации тел позвонков определяют клиническими методами или ориентировочно по степени отклонения остистых отростков от проекционных центров позвонков на прямых рентгенограммах.

Переходный позвонок: в зависимости от местоположения того или иного позвонка в дуге искривления он претерпевает различную степень наклона по отношению к горизонтали. Наиболее горизонтально располагается позвонок в области вершины искривления, наиболее наклоненным к горизонтали является переходный позвонок, находящийся между двумя противоискривлениями.

По форме деформации различают [Чаклин В.Д., 1951] (см. с. 8-11):

простой односторонний сколиоз с незначимыми компенсаторными искривлениями во фронтальной плоскости выше и ниже основной дуги,

S-образный сколиоз, когда выше или ниже дуги искривления имеется значимый изгиб в противоположную сторону,

С-образный сколиоз, захватывающий значительную часть позвоночника при наличии лишь одной дуги, иногда создается впечатление о двух значимых дугах отклонения во фронтальной плоскости в одну сторону,

кифосколиоз, наиболее тяжелая форма с развитием реберного горба.

Определение угла и степени сколиотической деформации. Для определения угла сколиотической деформации предложены ряд методов. Чаще описываются методы Фергюссона и Кобба.

Способ Фергюссона (Fergusson, 1949) [Цивьян Я.Л., 1972, с.73]: на прямой рентгенограмме определяют геометрические центры тел переходных позвонков и центр позвонка на вершине искривления, полученные точки соединяются двумя прямыми, измеряют угол между ними (рис. 6-7).

Рис. 6. Измерение угла дуги искривления простого сколиоза по Фергюссону.

Рис. 7. Измерение угла дуг искривления при S-образном сколиозе по Фергюссону.

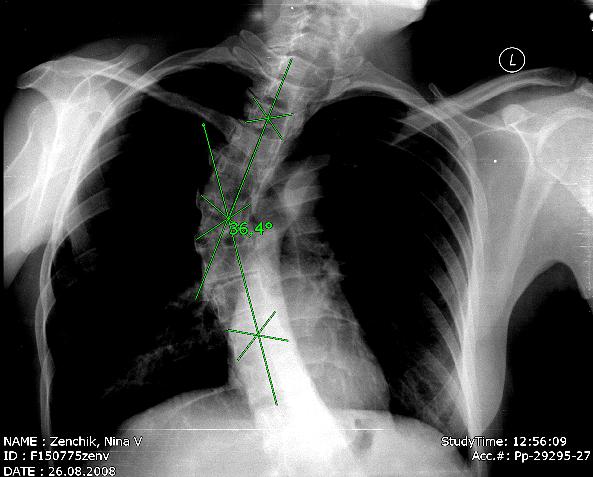

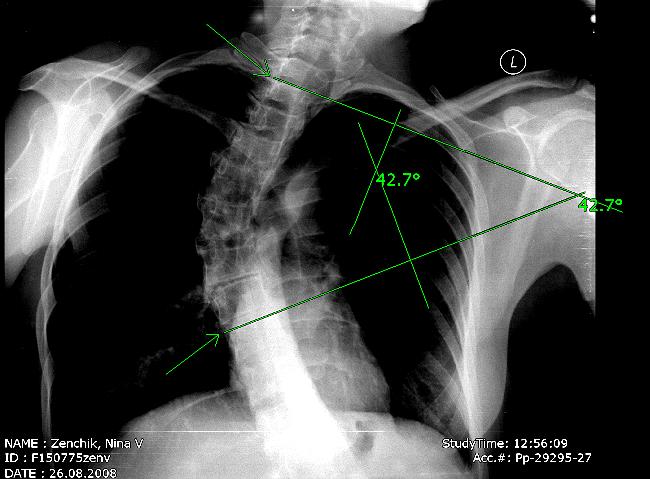

Способ Кобба (Cobb, 1952) применяется в разных модификациях. Обычно [Цивьян Я.Л., 1972, с.73] определяют тела позвонков, составляющих крайние точки кривизны (переходные позвонки). Они опознаются по равномерности межпозвонковой щели, образуемой параллельными замыкательными пластинками. По ходу покровной замыкательной пластинки позвонка в верхней части кривизны и по ходу базальной замыкательной пластинки тела позвонка в нижней части кривизны проводятся две прямые линии, пересечение которых и образует угол, соответствующий углу сколиотической деформации.

При относительно небольшой величине искривления упомянутые линии пересекутся где-то вне спондилограммы, поэтому прямые продолжаются не в вогнутую сторону, а в выпуклую. Из них восстанавливаются перпендикуляры и измеряется угол пересечения этих перпендикуляров (рис. 8).

В постановлении МО РБ и МЗ РБ № 61/122 от 21.07.08 г. по освидетельствованию призывников приводится несколько другой метод выбора опорных замыкательных пластинок переходных позвонков (рис. 9):

«Деформация позвоночника при сколиозе оценивается по переднезадней рентгенограмме позвоночника в положении стоя с захватом крыльев подвздошных костей (уровень I крестцового позвонка). Для определения угловой величины сколиотических дуг используется методика Кобба в следующем порядке:

1. Определяется краниальный и каудальный позвоночный сегмент дуги деформации. Краниальным и каудальным позвонком дуги деформации считаются сегменты, имеющие наибольший наклон во фронтальной плоскости.

2. Параллельно замыкательным пластинкам тел краниального и каудального позвонков на снимке проводят прямые линии, угол пересечения которых является величиной дуги деформации. Учитывая возможное деформирование тел позвонков, для расчерчивания берется замыкательная пластинка, имеющая наибольший наклон. С учетом выраженности деформации угол пересечения выбранных линий может вычисляться геометрическим приемом путем проведения встречных перпендикуляров».

В протоколах рентгенологических исследований при сколиотической болезни необходимо также отражать сопутствующие изменения позвоночника и степень их выраженности: остеохондроз, спондилез, деформации грудной клетки.

Рис. 8. Измерение угла дуги искривления простого сколиоза по Коббу.

Рис. 9. Измерение угла дуги искривления простого сколиоза по Коббу в модификации, описанной в постановлении МО РБ и МЗ РБ № 61/122 от 21.07.08 г. по освидетельствованию призывников.

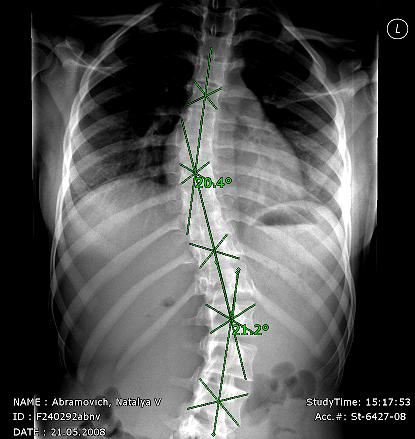

Описана также методика измерения угла дуги сколиотической деформации по линиям остистых отростков (рис. 10-11).

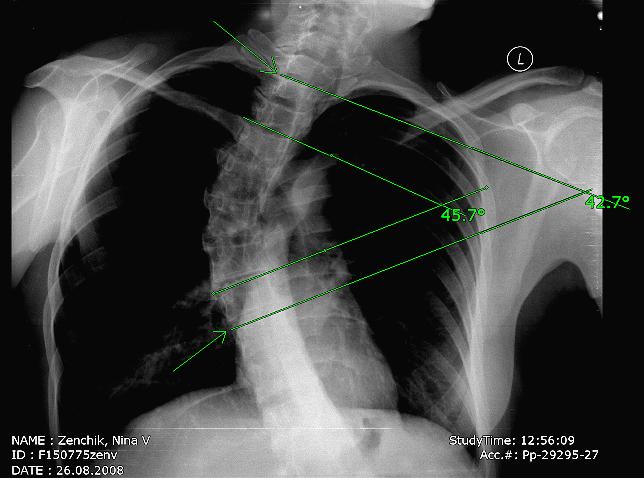

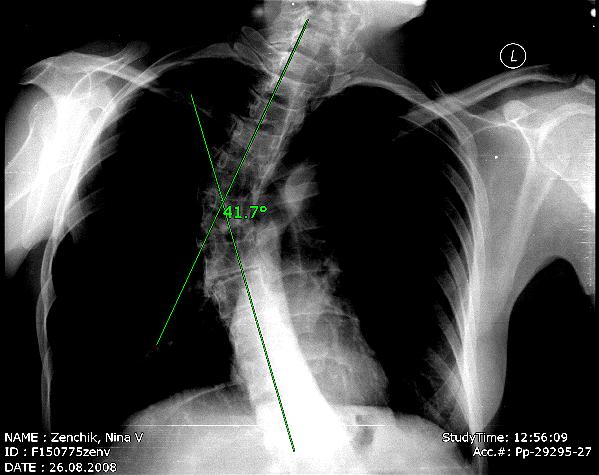

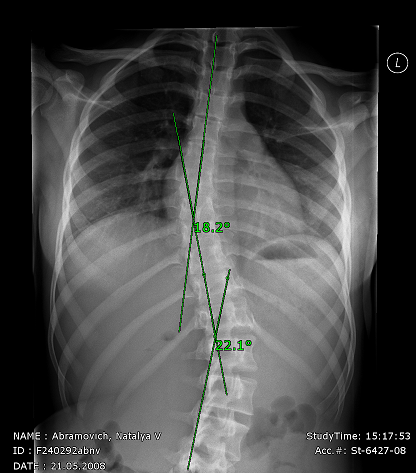

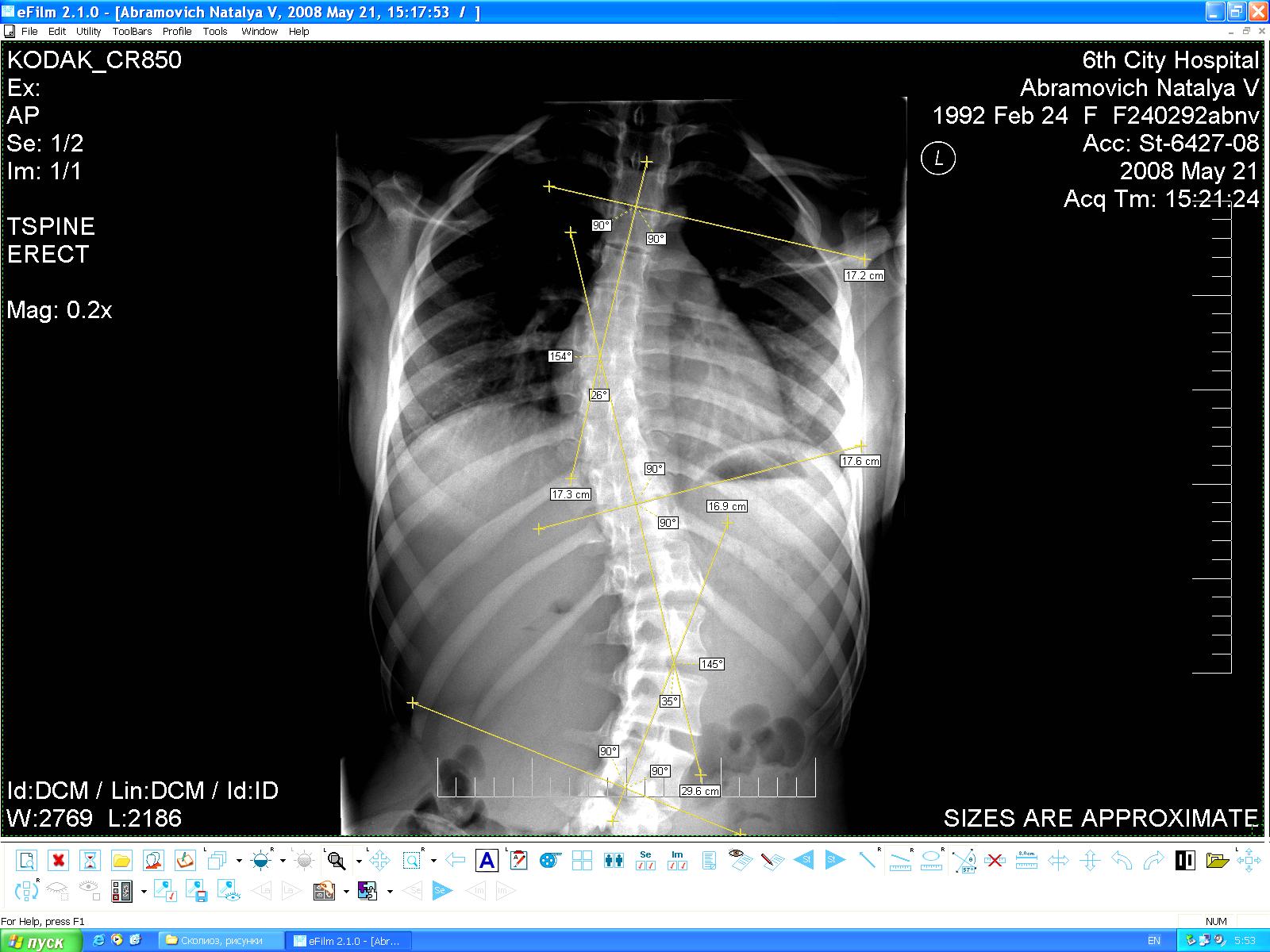

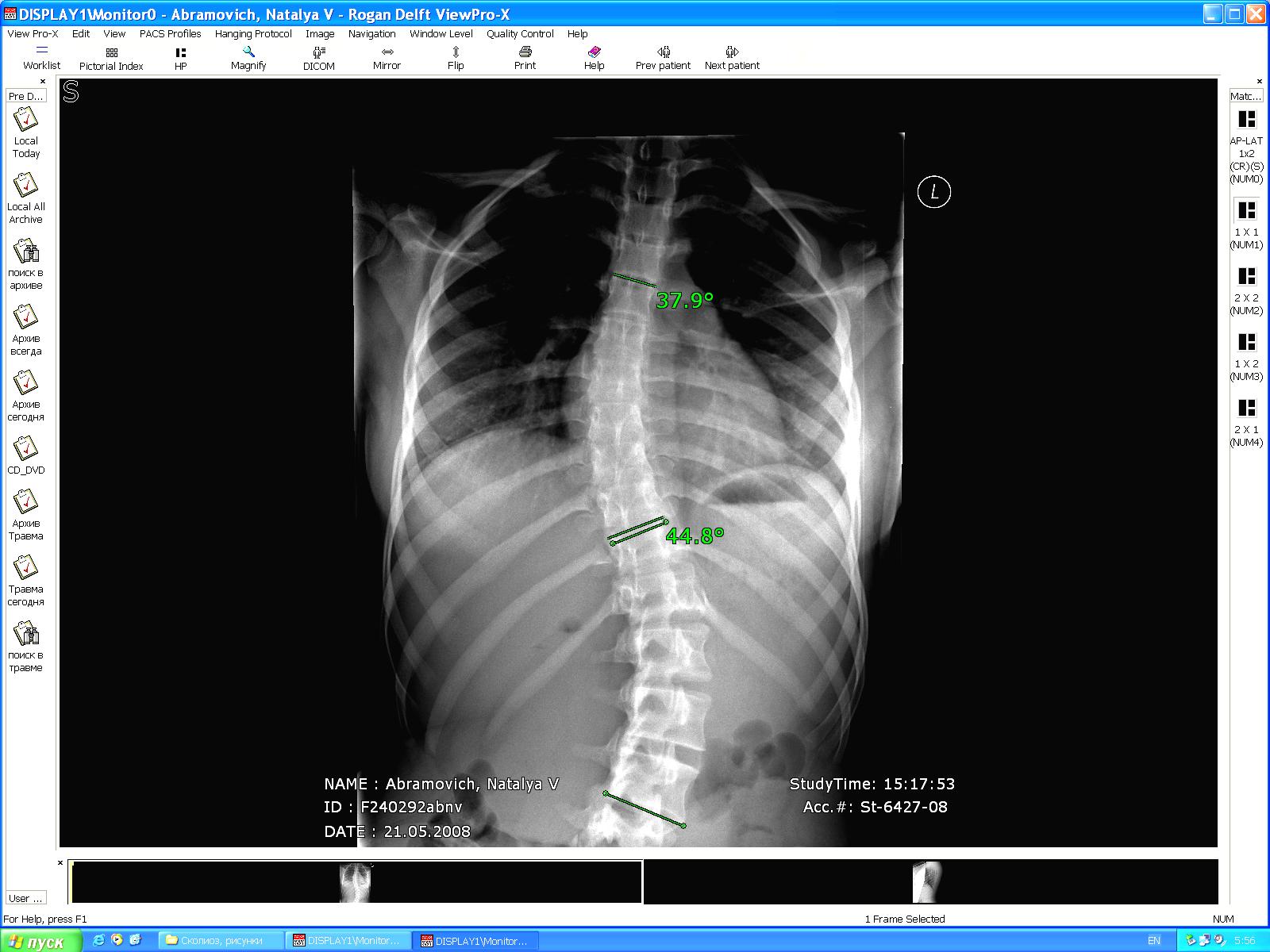

При цифровой рентгенографии существующие программы просмотра снимков позволяют автоматизировать измерение углов при сколиозе (рис. 12-13).

Рис. 10. Измерение угла дуги искривления простого сколиоза по линиям остистых отростков.

Рис. 11. Измерение угла дуги искривления S-образного сколиоза по линиям остистых отростков.

Степень тяжести сколиотической деформации позвоночника при измерении по Коббу [Постановление МО РБ и МЗ РБ № 61/122 от 21.07.08 г.]:

I степень - дуга деформации от 5 до 10 градусов;

II степень - от 11 до 25 градусов;

III степень - от 26 до 40 градусов;

IV степень - от 41 градуса и более.

Рис. 12. Измерение угла дуг искривления при S-образном сколиозе.

Программа просмотра снимков eFilm.

Рис. 13. Измерение угла дуг искривления при S-образном сколиозе.

Программа просмотра снимков Rogan View-Pro.

Остеохондроз и спондилез позвоночника могут представлять собой рентгенологические находки и не сопровождаться нарушением функции позвоночника, спинного мозга и его корешков. И, соответственно, не нарушать функции организма в целом. Остеохондроз характеризуется первичным невоспалительным дегенеративным поражением хряща вплоть до его некроза с последующим вовлечением в процесс замыкательных пластинок смежных позвонков (склероз), и образованием краевых остеофитов. Остеофиты при остеохондрозе образуются из краевых пластинок перпендикулярно продольной оси позвоночника. Спондилез - изменения позвоночника, возникающее в процессе естественного старения при сохранности тургора пульпозного ядра и сохранении высоты межпозвонкового пространства, отсутствии склероза замыкательных пластинок, наличии остеофитов, образующихся отступя от краевых пластинок, на местах прикрепления продольных связок в виде скоб по передним и боковым поверхностям позвоночника, вследствие обызвествления передней продольной связки.

Рентгенологическими признаками остеохондроза являются [Постановление МО РБ и МЗ РБ № 61/122 от 21.07.08 г.]:

При I степени - незначительные изменения конфигурации позвоночника в одном или нескольких сегментах, нестабильность межпозвонкового диска в условиях выполнения функциональных проб.

При II степени - уплотнение замыкательных пластинок тел позвонков, выпрямление физиологического лордоза, незначительное снижение высоты межпозвонкового диска (нижележащий диск равен по высоте вышележащему), вентральные и дорзальные экзостозы тел позвонков.

При III степени - субхондральный склероз замыкательных пластинок тел позвонков, умеренное снижение высоты межпозвонкового диска (нижележащий диск меньше по высоте вышележащего), дистрофические изменения межпозвонковых суставов с умеренным сужением межпозвонковых отверстий (признаки спондилоартроза).

При IV степени - субхондральный склероз замыкательных пластинок тел позвонков, выраженное снижение высоты межпозвонкового диска (нижележащий диск меньше по высоте вышележащего в два и более раз), значительно выраженные дистрофические изменения межпозвонковых суставов со значительным сужением межпозвонковых отверстий и позвоночного канала.

Определение степени деформирующего спондилеза по рентгенограммам [Постановление МО РБ и МЗ РБ № 61/122 от 21.07.08 г.]:

I степень - деформирующие изменения по краям тел позвонков (у лимбуса);

II степень - краевые разрастания, имеющие размеры

до 7 мм, растущие по направлению от позвонка к позвонку;

III степень - клювовидные разрастания размером

более 7 мм.

Остеохондроз и спондилёз могут быть:

изолированный - когда поражается один межпозвонковый диск или два смежных позвонка;

ограниченный - когда поражаются два диска или три позвонка;

распространенный - когда поражаются более двух дисков или более трех позвонков.