- •4. Я, другие и «иные» Введение

- •Глава 10 Развитие «я» Введение

- •Различные аспекты развития Этапы жизни

- •1. Пренатальный период

- •Неравномерность роста

- •Развитие нервной системы

- •Физическое развитие

- •Половое развитие

- •Половая функция и размножение

- •Половое поведение и развитие

- •Когнитивное развитие

- •Этапы умственного развития ребенка и подростка Периоды интеллектуального развития (по Пиаже)

- •Умственные способности взрослого человека

- •Нравственное развитие

- •Моральное суждение в детском возрасте

- •Развитие нравственного сознания

- •Развитие личности

- •Описательные подходы

- •Бихевиористский подход

- •Когнитивный подход

- •Психодинамические подходы

- •Гуманистический подход

- •Социальное развитие

- •Этапы социализации

- •Жизненные кризисы

- •Теория психосоциального развития (по Эриксону)

- •Приближение к смерти

- •Ступени смерти

- •Документ 10.1. Сексуальные фантазии: извращение или психологическое «афродизирующее средство»?

- •Документ 10.2. Детское мышление

- •Документ 10.3. Перед лицом нравственной дилеммы

- •Документ 10.4. Можно ли оценить личность?

- •Документ 10.5. Кто такие были Эдип и Электра?

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Глава 11 Человек и другие люди Введение

- •Жизнь в обществе

- •Территория и индивидуальный участок

- •Факторы окружающей среды

- •Социальное положение и роль в группе

- •Власть и подчинение

- •Конформизм

- •Влияние меньшинства

- •Альтруизм и апатия

- •Взаимодействие и коммуникация

- •Межличностное влечение

- •Коммуникация

- •Социальное восприятие

- •Впечатления

- •Каузальная атрибуция

- •Стереотипы

- •Установки

- •Составляющие установок

- •Выработка установок

- •Изменение установок

- •Предубеждения

- •Документ 11.1. «Внутренняя галактика»

- •Документ 11.2. Чем многолюднее, тем безответственнее

- •Документ 11.3. Шум и успеваемость в школе

- •Документ 11.4. Доминирование, власть и лидерство

- •Документ 11.5. Приказы и жизнь других людей

- •Документ 11.6. Конформизм и преобразование действительности

- •Документ 11.7. Влияние меньшинств и социальные сдвиги

- •Документ 11.8. Безмолвные свидетели и снисходительные жертвы

- •Документ 11.9. Межличностное влечение зависит и от обоняния

- •Документ 11.10. Похвала и критика

- •Документ 11.11. Парадоксальная коммуникация, двойное принуждение и шизофрения

- •Документ 11.12. Любовь и истолкование улыбки

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Глава 12 «Иные» Введение

- •Тревога и стресс

- •Что такое аномальное поведение?

- •Некоторые подходы к пониманию аномального поведения Демонология

- •Медицинский подход

- •Психоаналитический подход

- •Бихевиористский подход

- •Когнитивный подход

- •Гуманистический подход

- •Социо-культурный подход

- •Классификация психических расстройств

- •Расстройства, свойственные детскому и подростковому возрасту

- •Расстроиства органического происхождения

- •Функциональные расстройства

- •Растройства личности

- •«Приклеивание ярлыков» и его последствия

- •Лечсние

- •Психиатрия и медицинский подход к лечению психических расстройств

- •Психотерапия

- •Поведенческая терапия (бихевиористский подход)

- •Альтернативные ресурсы и групповая терапия

- •Документ 12.1. Уравновешенный человек и «норма»

- •Документ 12.2. Жизнь и механизмы психологической защиты

- •Документ 12.3. Психические расстройства в детстве и отрочестве

- •Документ 12.4. Путешествие через психическое страдание

- •Документ 12.5. Здравый рассудок среди безумия

- •Документ 12.6. Антипсихиатрия и психиатрия: право на безумие или право на лечение?

- •Документ 12.7. Не сводится ли весь секрет терапии к эффекту плацебо?

- •Документ 12.8. Пример фрейдистской интерпретации

- •Документ 12.9. От одной формы терапии к другой...

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Определение пола

- •Хромосомные аномалии

- •Близнецы

- •Физиология поведения Организация нервной системы

- •Рецепторы

- •Дополнение a.I. Звук и свет

- •Эффекторы

- •Периферическая нервная система

- •Центральная нервная система

- •Кора большого мозга

- •Дополнение а.З. Расщепленный мозг

- •Структура и функции нейрона

- •Дополнение а.4. Нервная активность и сканер

- •Литература

- •Приложение б Статистика и обработка данных Введение

- •Дополнение б.1. Некоторые основные понятия

- •Описательная статистика

- •Группировка данных

- •Оценка центральной тенденции

- •Оценка разброса

- •Расчет стандартного отклонения 1 для фона контрольной группы.

- •Индуктивная статистика

- •Проверка гипотез

- •Дополнение б.З. Уровни достоверности (значимости)

- •Параметрические методы

- •Дополнение б.4. Степени свободы

- •Непараметрические методы

- •Эмпирические частоты (э)

- •Теоретические частоты (т)

- •Корреляционный анализ

- •Коэффициент корреляции

- •I. Описательная статистика

- •II. Индуктивная статистика

- •III. Корреляционный анализ

- •Результаты вычислений, которые предложено было сделать читателям

- •Дополнение б.5. Таблицы

- •Литература

- •Словарь терминов

- •Оглавление

- •Часть 4. Я, другие и «иные»

- •Глава 10. Развитие «я» ............... .............. ........... ........... ........... ...............7

- •Развитие личности ................ ............... .......... ... ... ... ........ ............... ........... .....……...34

- •Глава 11. Человек и другие люди .............. ....... ... ....... ....... ....... .......86

- •Документ 11.4. Доминирование, власть и лидерство ......... ....... ....119

- •Документ 11.12. Любовь и истолкование улыбки....... ....... .......…… ...141

- •Некоторые подходы к пониманию аномального поведения .... .... .... 155

- •Учебное издание

- •Консульгант редакции чл.-корр. Ан ссср т. М. Турпаев

Дополнение а.4. Нервная активность и сканер

До недавнего времени единственным методом, позволяющим регистрировать электрическую активность мозга с помощью электродов, размещенных в разных участках черепной коробки, была электроэнцефалография (см. документ 4.1). Но записи, которые получают этим методом, с трудом поддаются расшифровке, и поэтому чаще всего электроэнцефалография дает лишь грубое представление об активности популяции нейронов, расположенных под электродом.

Недавно, однако, появилось другое устройство для регистрации нервной активности. Речь идет о так называемом сканере, позволяющем составлять довольно точные карты нервной активности в различных областях головного мозга.

Это устройство осуществляет томографическое сканирование головного мозга с помощью позитронной эмиссии (откуда и другое название сканера – позитронно - эмиссионный томограф). В основе метода лежит то обстоятельство, что для работы мозга используется главным образом глюкоза: чем выше активность данного участка, тем больше глюкозы ему требуется для поддержания работы.

Первый из такого рода методов заключается в выявлении активных зон мозга после инъекции в кровь радиоактивных изотопов (например, фтора-18 или углерода-11), способных испускать положительно заряженные частицы, называемые позитронами. Столкновение позитронов с отрицательно заряженными электронами в нейронах сопровождается «взрывом», в результате которого образуются два разлетающихся в противоположных направлениях фотона (см. документ 5.2). Эти кванты света, число которых должно быть больше в усиленно снабжаемых кровью активных участках, улавливались затем камерой с фоточувствительными элементами, производившей таким образом послойный анализ головного мозга. После определения компьютером точки возникновения каждого «взрыва» информация-точка за точкой - выводилась на телевизионный экран с изображением последовательных срезов мозга (рис. А.32).

Рис.

А.32. Позитронно-эмиссионный томограф

(ПЭТ) благодаря камере с фоточувствительными

элементами и компьютеру, интегрирующему

данные, позволяет следить за распределением

активности в головном мозгу и

воспроизводить получаемую картину

на экране

Рис.

А.32. Позитронно-эмиссионный томограф

(ПЭТ) благодаря камере с фоточувствительными

элементами и компьютеру, интегрирующему

данные, позволяет следить за распределением

активности в головном мозгу и

воспроизводить получаемую картину

на экране

Однако то обстоятельство, что активность нейронов приходилось оценивать косвенным образом-по притоку крови, сильно снижало точность результатов. Недавно был предложен метод прямого определения активности нейронов с помощью внутриклеточной метки. Такая возможность появилась, когда было найдено вещество, которое клетка поглощает вместо глюкозы, но не может использовать. В результате это вещество -дезоксиглюкоза- способно накапливаться в нейронах и благодаря радиоактивной метке указывать места повышенной нервной активности. Поскольку, однако, позитрон за то время, которое проходит между его эмиссией и «взрывом» при столкновении с отрицательно заряженным электроном, успевает пробежать несколько миллиметров» получаемые изображения все-таки остаются несколько неточными. Тем не менее можно надеяться на быстрое усовершенствование описанного метода или на разработку других методов, которые позволят точнее картировать активность в мозгу.

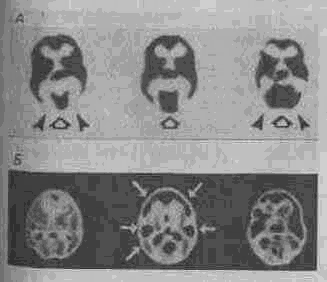

Рис.

А.33. Картины активности головного

мозга, полученные с помощью ПЭТ (более

активные участки выглядят более

темными).

Рис.

А.33. Картины активности головного

мозга, полученные с помощью ПЭТ (более

активные участки выглядят более

темными).

А. Активность в затылочных долях в зависимости от зрительного восприятия. Слева: глаза испытуемого закрыты. В середине: испытуемый открывает глаза и видит однообразный белый фон. Справа: испытуемый видит перед собой парк. (По Phelps et al., 1982).

Б. Активность в височных и лоб-• ных долях во время прослушивания испытуемым рассказа о Шерлоке Холмсе (в середине) и «Бранденбургс-кого концерта» И. С. Баха (справа). Слева: мозг испытуемого с заткнутыми ушами.

Тем временем существующие методы уже дали возможность показать, что для бодрствования, например, характерна более высокая нервная активность в лобной доле, а эффекту сенсорной стимуляции выражены в тех участках мозга, которые имеют к данной сенсорной модальности более тесное отношение, чем к другим модальностям (Mazziota et al., 1982) (рис. А.ЗЗ).

Разумеется, в изучении нервной активности сделаны только первые шаги. Но, как полагает Шанжё, настанет, может быть, день, когда на телевизионном экране появится картина, воспроизводящая мысленный образ.

Резюме

Организация нервной системы

Нервная система выполняет две главные функции: функцию передачи информации, за которую ответственны периферическая нервная система и связанные с ней рецепторы и эффекторы, и функцию обработки информации и программирование реакций, осуществляемую на уровне центральной нервной системы.

Рецепторы

1. Существует большое разнообразие рецепторов - от рецепторов кожи и мышц до вкусовых сосочков языка, рецепторов носовой полости, внутреннего уха и, наконец, фоторецепторов сетчатки.

2. Кожная чувствительность позволяет воспринимать давление, тепло, холод и боль; ощущения возникают в результате раздражения свободных, инкапсулированных или корзинчатых нервных окончаний, расположенных в наружных слоях кожи по всей поверхности тела. Кинестетическая чувствительность дает возможность определять положение тела и конечностей в пространстве; для этого используются рецепторы суставов и сухожилий, а также мышечные веретена, находящиеся в поперечнополосатых мышцах. Чувство равновесия основывается на информации, получаемой чувствительными волосками внутреннего уха при движении жидкости в полукружных каналах и других полостях вестибулярного аппарата,

3. Химическая чувствительность включает дополняющие друг друга вкус и обоняние. Ощущения вкуса обусловлены реакцией сосочков языка на соприкосновение с объектом; в восприятии запахов участвуют особые клетки, расположенные в верхней части носовой полости под обонятельными луковицами мозга.

4. Слух обусловлен преобразованием колебаний молекул воздуха в колебания жидкости в улитке внутреннего уха, которые в свою очередь

приводят к возбуждению чувствительных клеток. Высота звука оценивается по тому, в каком месте улитки колебания жидкости выражены особенно сильно, а его интенсивность - по числу реагирующих волосковых клеток.

5. Основу зрения составляют реакции фотопигментов в клетках сетчатки на воздействие фотонов-квантов энергии световых волн. Яркость света кодируется нервными сигналами от палочек сетчатки, а цветсигналами от колбочек, сосредоточенных главным образом в центральной ямке сетчатки. Затем клетки двух других типов последовательно передают информацию волокнам зрительного нерва, по которым она направляется в головной мозг.

Эффекторы

1. Эффекторами могут быть мышцы и железы. Мышцы разного типа образуют соответственно гладкую и поперечнополосатую мускулатуру;

железы подразделяются на экзокринные и эндокринные.

2. Для гладкой мускулатуры характерно медленное сокращение; она находится в стенках внутренних органов, и ею управляет вегетативная нервная система. Поперечнополосатая мускулатура, в которой пучки волокон исчерчены поперечными полосками, ответственна за движение' различных частей тела; ею управляют импульсы, приходящие по двигательным нервным волокнам. Поперечнополосатые мышцы выполняют различные функции, выступая в качестве инициаторов движения, антагонистов, синергистов и фиксаторов или же действуя против силы тяжести.

3. Эндокринные железы, например слюнные, желудочные, слезные и др., вырабатывают секреты, которые выводятся во внешнюю среду или в сообщающиеся с ней полости.

4. Эндокринные железы вырабатывают секреты, называемые гормонами, которые, напротив, поступают в замкнутый круг кровообращения. Деятельность щитовидной железы существенно влияет на настроение и мотивацию человека. Паращитовидные железы участвуют в регуляции уровня кальция в крови. Тимус, по-видимому, функционирует в период роста организма. Находящиеся в поджелудочной железе островки Лан-герганса секретируют инсулин и глюкагон-гормоны, вызывающие противоположные эффекты; в То время как первый из них отвечает за накопление сахара в печени, второй, наоборот, освобождает его из печени в качестве «топлива» для мышц. Надпочечники состоят из двух частей: коркового слоя, который секретирует участвующие в метаболизме кортикоиды, и мозгового слоя, который вырабатывает адреналин и норадреналин, в значительной степени определяющие возбудимость организма. Половые железы ответственны за развитие вторичных половых признаков в период полового созревания, а также за действие механизмов, определяющих оплодотворение яйцеклетки и ее имплантацию в стенку матки.

5. Гипофиз является «главной» эндокринной железой организма, которая не только регулирует секреторную деятельность ряда других желез, но и сама выделяет различные гормоны, ответственные за процессы роста, обратное всасывание воды в почках, сокращения матки во время родов и послеродовое усиление выработки молока.

Периферическая нервная система

1. Эта система состоит из соматической нервной системы, включающей афферентные (сенсорные) и эфферентные (двигательные) волокна, и вегетативной нервной системы, представленной двумя антагонистическими отделами - симпатическим и парасимпатическим.

2. Соматическая нервная система включает 31 пару спинномозговых нервов, связывающих спинной мозг с рецепторами и эффекторами тела, и 12 пар черепномозговых нервов, выполняющих аналогичные функции в отношении головы и шеи.

3. Вегетативная нервная система состоит из двух антагонистических отделов. Симпатическая нервная система активирует организм, подготавливая его к энергичным действиям, а парасимпатическая, наоборот, способствует расслаблению организма для восстановления его сил.

Центральная нервная система

1. Центральная нервная система состоит из спинного мозга и различных структур головного мозга.

2. Спинной мозг служит для передачи информации, приходящей по афферентным волокнам, в высшие нервные центры или команд от этих центров - эфферентным волокнам. Кроме того, в спинном мозгу программируются рефлексы, пути которых (рефлекторные дуги) состоят из последовательно соединенных сенсорных волокон, вставочных нейронов и двигательных волокон.

3. Головной мозг представляет собой часть нервной системы, заключенную в черепную коробку. Он включает два «этажа», нижний из .которых-это ствол головного мозга, а верхний-большой мозг. Эти структуры размещены вокруг четырех желудочков, заполненных спинномозговой жидкостью.

4. Ствол мозга включает продолговатый мозг, в котором перекрещиваются сенсорные и моторные нервные волокна и локализованы различные рефлекторные центры жизненно важных функций организма, варо-лиев мост, ответственный за сложные рефлексы, и средний мозг, служащий местом переключения зрительных и слуховых путей.

5. Мозжечок, расположенный в передней части мозгового ствола, отвечает за сохранение равновесия и двигательную координацию.

6. Ретикулярная формация проходит через ствол, достигая большого мозга. 'Она образована рядом ядер, отростки которых ветвятся в виде сетки и доходят до коры; в активации коры и состоит функция ретикулярной формации.

7. Большой мозг в свою очередь подразделяется на два «этажа» - промежуточный мозг и расположенный над ним передний мозг, состоящий из двух мозговых полушарий.

8. Промежуточный мозг включает прежде всего таламус, который образован двумя большими скоплениями ядер, соединенными между собой серой комиссурой, и служит главным образом центром распределения информации, направляющейся к коре. Расположенный под тала-мусом гипоталамус объединяет около десятка пар ядер, являющихся центрами мотиваций и эмоций. Гипоталамус тесно связан с лимбической системой, образующей вокруг промежуточного мозга кольцо, многочисленные структуры которого играют важную роль в регуляции эмоционального поведения и в процессах памяти.

9. Передний мозг состоит главным образом из коры-серого вещества, покрывающего два мозговых полушария, связанных между собой сотнями очерчивания корковые доли, внутри которых, вдоль извилин, ограниченных более мелкими бороздами, располагаются сенсорные, моторные и ассоциативные зоны.

10. Сенсорные зоны расположены в разных долях мозга. В восходящей теменной извилине находится зона общей чувствительности, которая получает нервные сигналы от рецепторов кожи. Зрительная чувствительность локализуется в затылочных долях, каждая из которых получает информацию из противоположной половины поля зрения. Слуховая чувствительность представлена в двух височных долях, причем каждая из них воспринимает сигналы от обоих ушей. Зона вкусовой чувствительности располагается книзу от зоны общей чувствительности, а обонятельную зону образуют обонятельные луковицы, лежащие под полушариями мозга.

11. Моторные зоны находятся в восходящей лобной извилине. Эта извилина через выходящие из нее пучки нервных волокон, идущие через головной и спинной мозг вниз, управляет скелетной мускулатурой.

12. Ассоциативные зоны не выполняют каких-либо специфических функций. Они служат для переработки информации; например, примыкающие к сенсорным областям гностические зоны ответственны за процесс восприятия, а соседние с двигательной областью праксические зоны обеспечивают тонкую моторику и автоматические движения. Ассоциативные зоны, расположенные в лобной доле и в месте соединения трех других долей, особенно тесно связаны с мыслительной деятельностью, речью, памятью и осознанием положения тела в пространстве.

13. Специализация мозговых полушарий достигает наивысшего развития у человека. Известно, что примерно у 90% людей доминирует левое полушарие мозга, в котором расположены центры речи и которое в известной мере определяет положительную окраску эмоциональных состояний; по-видимому, левое полушарие лучше развито у женщин. Правое полушарие, лучше развитое у мужчин, вероятно, отвечает главным образом за процессы восприятия, оценку пространственных отношений, художественное творчество, а также за придание негативной окраски эмоциям.

Структура и функции нейрона

1. Нейрон служит для передачи информации. Он состоит из трех частей: клеточного тела с ядром и весьма многочисленными мито-хондриями, дендритов, проводящих нервные сигналы к телу клетки, и аксона, передающего импульсы к эффекторам или к другим нейронам с помощью соединений, называемых синапсами.

1. Нервные импульсы сами по себе не несут какой-либо специфической информации; расшифровка их значения скорее определяется той областью коры, которую они возбуждают.

3. Отдельный импульс, или потенциал действия, возникает у основания аксона в результате активации дендритов и тела нейрона.

4. Проведение импульса по нервному волокну происходит в результате деполяризации последовательных участков его мембраны, за которой следует период рефрактерности.

5. Нервный импульс характеризуется постоянной амплитудой и скоростью распространения. Он подчиняется закону «всё или ничего»:

либо он не возникает вовсе, либо-если превышен порог возбуждения-все связанные с ним события сразу развертываются «в полную силу».

6. Передача нервного сигнала с одного нейрона на другой происходит .через узкую синоптическую щель. Нейромедиаторы, выделяемые в эту щель концевыми бляшками пресинаптического нейрона, связываются рецепторными участками мембраны, постсинаптического нейрона и вызывают его возбуждение или, наоборот, уменьшают его возбудимость.

7. Каждый нейромедиатор выполняет в данном отделе, нервной системы специфическую функцию. Воздействие медиатора на уровне синапсов может привести к сокращению или расслаблению мускулатуры, ускорению или замедлению сердечного и дыхательного ритма, активации или угнетению функции мозговой коры, пробуждению внимания или засыпанию и .п.

8. Эффекты нейромедиаторов регулируются другими нейромедиато-рами, взаимодействующими с ними.

9. Действие психотропных препаратов можно объяснить их способностью связываться с определенными рецепторными участками постси-наптической мембраны, т. е. занимать место соответствующих нейромедиаторов и тем самым изменять характер передачи нервных сигналов.