- •4. Я, другие и «иные» Введение

- •Глава 10 Развитие «я» Введение

- •Различные аспекты развития Этапы жизни

- •1. Пренатальный период

- •Неравномерность роста

- •Развитие нервной системы

- •Физическое развитие

- •Половое развитие

- •Половая функция и размножение

- •Половое поведение и развитие

- •Когнитивное развитие

- •Этапы умственного развития ребенка и подростка Периоды интеллектуального развития (по Пиаже)

- •Умственные способности взрослого человека

- •Нравственное развитие

- •Моральное суждение в детском возрасте

- •Развитие нравственного сознания

- •Развитие личности

- •Описательные подходы

- •Бихевиористский подход

- •Когнитивный подход

- •Психодинамические подходы

- •Гуманистический подход

- •Социальное развитие

- •Этапы социализации

- •Жизненные кризисы

- •Теория психосоциального развития (по Эриксону)

- •Приближение к смерти

- •Ступени смерти

- •Документ 10.1. Сексуальные фантазии: извращение или психологическое «афродизирующее средство»?

- •Документ 10.2. Детское мышление

- •Документ 10.3. Перед лицом нравственной дилеммы

- •Документ 10.4. Можно ли оценить личность?

- •Документ 10.5. Кто такие были Эдип и Электра?

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Глава 11 Человек и другие люди Введение

- •Жизнь в обществе

- •Территория и индивидуальный участок

- •Факторы окружающей среды

- •Социальное положение и роль в группе

- •Власть и подчинение

- •Конформизм

- •Влияние меньшинства

- •Альтруизм и апатия

- •Взаимодействие и коммуникация

- •Межличностное влечение

- •Коммуникация

- •Социальное восприятие

- •Впечатления

- •Каузальная атрибуция

- •Стереотипы

- •Установки

- •Составляющие установок

- •Выработка установок

- •Изменение установок

- •Предубеждения

- •Документ 11.1. «Внутренняя галактика»

- •Документ 11.2. Чем многолюднее, тем безответственнее

- •Документ 11.3. Шум и успеваемость в школе

- •Документ 11.4. Доминирование, власть и лидерство

- •Документ 11.5. Приказы и жизнь других людей

- •Документ 11.6. Конформизм и преобразование действительности

- •Документ 11.7. Влияние меньшинств и социальные сдвиги

- •Документ 11.8. Безмолвные свидетели и снисходительные жертвы

- •Документ 11.9. Межличностное влечение зависит и от обоняния

- •Документ 11.10. Похвала и критика

- •Документ 11.11. Парадоксальная коммуникация, двойное принуждение и шизофрения

- •Документ 11.12. Любовь и истолкование улыбки

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Глава 12 «Иные» Введение

- •Тревога и стресс

- •Что такое аномальное поведение?

- •Некоторые подходы к пониманию аномального поведения Демонология

- •Медицинский подход

- •Психоаналитический подход

- •Бихевиористский подход

- •Когнитивный подход

- •Гуманистический подход

- •Социо-культурный подход

- •Классификация психических расстройств

- •Расстройства, свойственные детскому и подростковому возрасту

- •Расстроиства органического происхождения

- •Функциональные расстройства

- •Растройства личности

- •«Приклеивание ярлыков» и его последствия

- •Лечсние

- •Психиатрия и медицинский подход к лечению психических расстройств

- •Психотерапия

- •Поведенческая терапия (бихевиористский подход)

- •Альтернативные ресурсы и групповая терапия

- •Документ 12.1. Уравновешенный человек и «норма»

- •Документ 12.2. Жизнь и механизмы психологической защиты

- •Документ 12.3. Психические расстройства в детстве и отрочестве

- •Документ 12.4. Путешествие через психическое страдание

- •Документ 12.5. Здравый рассудок среди безумия

- •Документ 12.6. Антипсихиатрия и психиатрия: право на безумие или право на лечение?

- •Документ 12.7. Не сводится ли весь секрет терапии к эффекту плацебо?

- •Документ 12.8. Пример фрейдистской интерпретации

- •Документ 12.9. От одной формы терапии к другой...

- •Материал для самопроверки

- •Литература

- •Определение пола

- •Хромосомные аномалии

- •Близнецы

- •Физиология поведения Организация нервной системы

- •Рецепторы

- •Дополнение a.I. Звук и свет

- •Эффекторы

- •Периферическая нервная система

- •Центральная нервная система

- •Кора большого мозга

- •Дополнение а.З. Расщепленный мозг

- •Структура и функции нейрона

- •Дополнение а.4. Нервная активность и сканер

- •Литература

- •Приложение б Статистика и обработка данных Введение

- •Дополнение б.1. Некоторые основные понятия

- •Описательная статистика

- •Группировка данных

- •Оценка центральной тенденции

- •Оценка разброса

- •Расчет стандартного отклонения 1 для фона контрольной группы.

- •Индуктивная статистика

- •Проверка гипотез

- •Дополнение б.З. Уровни достоверности (значимости)

- •Параметрические методы

- •Дополнение б.4. Степени свободы

- •Непараметрические методы

- •Эмпирические частоты (э)

- •Теоретические частоты (т)

- •Корреляционный анализ

- •Коэффициент корреляции

- •I. Описательная статистика

- •II. Индуктивная статистика

- •III. Корреляционный анализ

- •Результаты вычислений, которые предложено было сделать читателям

- •Дополнение б.5. Таблицы

- •Литература

- •Словарь терминов

- •Оглавление

- •Часть 4. Я, другие и «иные»

- •Глава 10. Развитие «я» ............... .............. ........... ........... ........... ...............7

- •Развитие личности ................ ............... .......... ... ... ... ........ ............... ........... .....……...34

- •Глава 11. Человек и другие люди .............. ....... ... ....... ....... ....... .......86

- •Документ 11.4. Доминирование, власть и лидерство ......... ....... ....119

- •Документ 11.12. Любовь и истолкование улыбки....... ....... .......…… ...141

- •Некоторые подходы к пониманию аномального поведения .... .... .... 155

- •Учебное издание

- •Консульгант редакции чл.-корр. Ан ссср т. М. Турпаев

Альтернативные ресурсы и групповая терапия

Биологические подходы, как и большинство психотерапевтически методов, направлены на выявление симптомов, свидетельствующих ни о неспособности человека к нормальному поведению. Цель таких подходов состоит по преимуществу в подавлении этих «патологических» аспектов личности, с тем чтобы восстановить способность человека к «нормальному функционированию». Иными словами, в основе этих подходов лежит тот принцип, что ответственность за улучшение своего психического состояния несет только сам человек и никто другой (Bouchard, 1983). Психиатрическая лечебница или психотерапевтический кабинет рассматриваются поэтому как место, где человек, прежде чем вновь окунуться в общественную жизнь, должен заново научиться брать на себя ответственность за собственные поступки.

Эта концепция, однако, не учитывает того, что социальная среда, очень часто сама выступающая в роли патогенного фактора, не меняется, так что если в результате терапии человек и хочет изменить свое поведение, внешние условия и порождаемый ими стресс сохраняются. Между тем многие исследования выявили решающую роль социальи. экономических факторов в развитии психических расстройств. Особенно тяжелый характер такие расстройства носят у неимущих, для которых в условиях урбанизации и подчас невыносимой социальной изоляции они нередко оборачиваются самыми драматическими последствиями.

Не удивительно поэтому, что «дезинституализация» психиатрии, как уже отмечалось, в конечном итоге ведет лишь к резкому увеличению частоты повторных обращений за психиатрической помощью со стороны людей, которые, вернувшись к социальной жизни после лечения, сталкиваются с прежними трудностями.

И все же социальное окружение может играть весьма положительную роль, если только люди проявят коллективную волю к его изменению. Уже много лет проводятся эксперименты, призванные найти замену медицинскому подходу к психическим расстройствам. Речь идет о добровольных группах или ассоциациях людей, пытающихся «побудить человека почувствовать собственную ответственность за переживаемые трудности и осознать социальные факторы, порождающие и, трудности» (Guertin, Lecomte, 1983).

Можно выделить два типа альтернативных групп: группы взаимопомощи, включающие только самих больных, и терапевтические группы, объединяющие профессионалов и непрофессионалов.

Группы взаимопомощи

Такие группы имеют своей целью развитие отношений взаимной поддержки и солидарности между людьми, переживающими одни и те жеудности. Организация этих групп основана на том принципе, что человек, успешно преодолевший трудную ситуацию, лучше способен помочь собрату, столкнувшемуся со сходным затруднением (Lavoie, 1983); поэтому деятельность групп взаимопомощи состоит главным образом в совместных встречах и общих обсуждениях ситуаций, переживаемых их участниками.

Группы взаимопомощи могут различаться в зависимости от тех проблем, на разрешение которых направлена их деятельность; это может быть алкоголизм («Анонимные алкоголики»), депрессия («Анонимы с депрессией)», фобии («Анонимы с фобией»), психологические ослжнения, связанные, например, с такой операцией, как удаление груди (группа «Всегда женщины») и т.п. Деятельность этих групп направлена не только наоблегче-

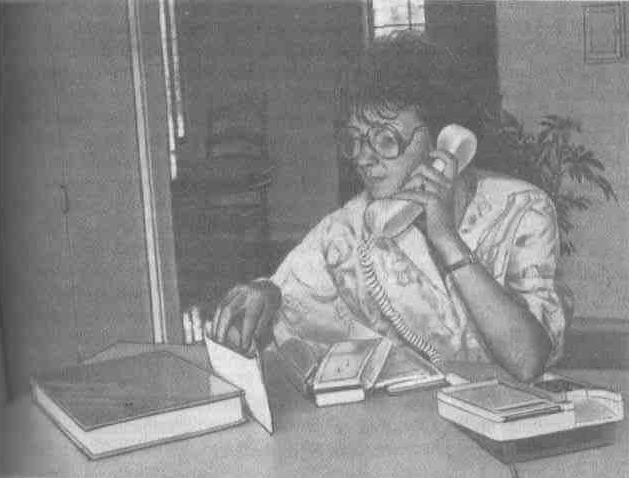

Рис.

12.19. В группах взаимопомощи и центрах

посредничества в кризисных них у телефона

круглосуточно сидит дежурный, способный

дать компетентный ответ человеку,

нуждающемуся в поддержке, и тем самым

помочь ему преодолеть переживаемые им

психологические трудности.

Рис.

12.19. В группах взаимопомощи и центрах

посредничества в кризисных них у телефона

круглосуточно сидит дежурный, способный

дать компетентный ответ человеку,

нуждающемуся в поддержке, и тем самым

помочь ему преодолеть переживаемые им

психологические трудности.

ние у человека стресса и избавление его от одиночества, но и на обмен советами и информацией, которую всегда просто получить обычным путем (рис. 12.19).

Другие группы пытаются изменить отношение общества в целом к своим членам, клятвенно обещая им стремиться к этой цели (в качесстве примера можно привести группы «Аутопсия», «Психиатрическая солидарность» и др.).

Группа взаимопомощи помогает человеку осознать собственную ценность не только в результате его «внутренней эволюции», но и благодаря взаимодействию с окружающими. Кроме того, участники групп взаимопомощи очень часто предлагают новые подходы к pcim нию весьма специфических психологических проблем (Romeder, 1982).

Терапевтические группы

Терапевтические группы, чаще имеющие целью развитие у cвоих участников самостоятельности, необходимой для их социальной реинтеграции, располагают профессиональными кадрами. Используемый в них подход сконцентрирован главным образом на повседневной жизни человека и его участии в социально-культурной деятельности (Plain.i don, 1983). В зависимости от того, в каком окружении происхо и внутренняя эволюция человека, различают два типа терапевтических групп: терапевтические сообщества и сети психологического посредничества.

Терапевтические сообщества. Первые такие сообщества начали возникать в 1950-х годах внутри больниц. Пережив в своем развим заметный спад в 60-е годы, они вновь пробудили к себе интерес и сам развиваются вне официальных учреждений, предоставляя пациеш возможность жить в атмосфере свободы и самостоятельности.

Пациенты, руководители программ, терапевты и представители администрации живут и работают в таких группах совместно, имея в ни цель изменить поведение и личность нуждающихся в том людей. Путем систематического анализа происходящих в сообществе событий, как можно более открытого общения между собой и ослабления иерархических отношений, порождающего у каждого чувство исходной coпричастности, члены группы пытаются создать такую атмосферу, в которой человек «мог бы чувствовать себя свободным совершать ошибки, выражать свои чувства, развивать и учиться жить лучше» (Lecom Tourigny, 1983).

По мнению сторонников таких сообществ, пациент волен сам выбирать, стоит ли ему подвергаться индивидуальной психотерапии вне стен сообщества, но в решении проблем, порождаемых совмесми проживанием, ему помогают терапевты его же сообщества. Так, в частности, обстоят дела в трех английских терапевтических сообществах, относящихся к Association Arbours, где главное внимание уделяется ремам «общинной жизни».

Среди прочих подобных ассоциаций в западных странах в первую очередь следует отметить Philadelphia Association с психоаналитической ориентацией, основанную Лэингом (тоже в Англии). Здесь пациенту предоставляется возможность совершить в стенах сообщества настоящее «путешествие через безумие» (Barnes, Berke, 1971), дабы «воссоединить его разъединеннные тело и дух»; при этом пытаются сделать его речь с се собственной логикой понятной ему самому, иногда отыскивая в ней корни, сформировавшиеся еще до рождения, в материнской утробе (Laing, 1986).

Важный принцип деятельности терапевтических сообществ - отказ от «ухода за больным», а вместо этого оказание помощи и поддержки «собрату», которого с первого момента его появления в сообществе рассматривают как одного из членов целостной организации. Он должен лично обратиться с просьбой о приеме, и эту просьбу рассматривают другие члены сообщества. Если перед вступлением в сообщество пациент подвергался лекарственной терапии, он сам должен решать вопрос о ее продолжении или прекращении, предварительно обсудив это с психиатром иачначившим ему лечение. Таким образом, терапевтическое сообщество стремится преодолеть «барьеры», связанные с использованием медецинского подхода к психическим расстройствам, с большим числом членов больничного сообщества, с выраженным иерархическим характером социальной структуры и систематическим применением лекарственных препаратов, обычным в психиатрических учреждениях и ющим установлению нормальных человеческих отношений с больным (Mosher, Menn, 1978).

Сети психологического посредничества. Ограниченные возможности тех обществ, о которых шла речь в предыдущем разделе, в какой-то компенсируются другим альтернативным (по отношению к пси-нмсской системе) источником психологической помощи, включающим структуры эффективной поддержки, способные к быстрой мобилизации, если человек окажется в критических обстоятельствах (Blanchet et al., 1981).

Эти структуры возникают из тех сообществ, в которые входят люди, переживающие кризис. Такие сети состоят из общающихся между собой людей; их общение может быть основано либо на личных привязанностях, что характерно для первичных сетей (родители, друзья, сосет товарищи по работе или по школе), либо, как в случае вторичных сетей, на принадлежности людей к какой-либо профессиональной организации (профсоюз, профессиональный коллектив, религиозная община и т.п). К помощи таких сетей и прибегают люди, чтобы заручиться социальной поддержкой, необходимой для решения какой-то проблемы, или ни действовать на семейные структуры в критические моменты жизни (когда нужно удалить ребенка, обеспечить сближение определенны» членов семьи и т. п.).

«Пациент» сам прилагает усилия, чтобы «собрать и мобилизовать членов семьи, устраивая для этого встречи с участием 5-20 человек. В таких встречах, во время которых «пациент» чувствует себя равным среди равных, помимо прочих членов сети участвуют и профессиопл 114 (психиатр, психолог, представитель общественной организации, а иногда и социолог или антрополог). Во время встречи обсуждается какая ш определенная тема или конкретная проблема (поиски жилья или работы, административные или юридические ходатайства и т. п.). Такая встреча может включать глобальное психологическое воздействие, но может и ограничиваться только проведением индивидуальной, семейной или супружеской психотерапии, которая всегда должна в первую очередь касаться социальных и только потом - психологических аспекте проблемы.

Психологическое посредничество можно считать успешным, о сеть окажется в состоянии самостоятельно мобилизовать структуры аффективной поддержки и постепенно научить человека разрешать возникающие перед ним жизненные трудности.

Социальное посредничество

Эффективность групповой психологической помощи теперь уже вызывает сомнений. Эта помощь, однако, лимитирована теми методами, к которым прибегает групповая терапия, преследуя вполне определенные цели, и которым зачастую противодействуют инертность общества и бюрократические дрязги, порождаемые недоверием, a иногда неприятием со стороны официальных институтов.

Однако главный недостаток всех этих инициатив состоит в том, что, пытаясь решить самые острые психологические проблемы, они лишь сглаживают их на какое-то время. Так, центры неотложной помощи оказывают главным образом поддержку людям, подвергающимся посредственной опасности; группы взаимопомощи основаны по и имуществу на доброй воле людей, стремящихся к большей личной самостоятельности; преследующие ту же цель терапевтические сообщества до сих пор очень малочисленны и сильно ограничены в о» «пропускной способности». Что касается программ профилактики и хических расстройств и психологического воспитания населения действенность пока очень незначительна. И даже если бы их эффективность была высокой, они могли бы только способствовать сохранению существующих условий жизни, противодействуя их ухудшению, но никак or ли бы изменить социальную среду.

Такое изменение возможно лишь при вмешательстве различных социальных сил, в том числе и социальных психологов, которые могли Гстематически разъяснять людям обстоятельства их жизни и обсуждать их проблемы, учитывая прежде всего их реальные потребности и физические и социальные недостатки их окружения, а также шире дить надлежащие исследования, всеми доступными средствами яризируя получаемую в них информацию (Bouchard, 1983).

Пока действующие политические силы не проявят склонность к кому изменению социальных условий, акцентируя внимание на сознательности и укреплении взаимосвязей и сотрудничества отдельными людьми, группами и организациями, вряд ли можно надеяться на существенные перемены в обществе, проникнутом духом торгашества и больше интересующемся продуктивностью и рентабельностью, нежели психическим здоровьем своих членов.