- •1.1. Гармонические колебания и их характеристики

- •1.2. Пружинный маятник. Математический маятник. Физический маятник

- •2.1. Электрический колебательный контур.

- •2.2. Свободные электрические колебания

- •3.1. Затухающие колебания

- •3.2. Вынужденные колебания

- •6.1. Световая волна и ее виды

- •6.2. Основные определяющие величины

- •6.3. Характер распространения электромагнитных волн

- •7.1. Основные понятия и законы геометрической оптике 7.2. Показатели преломления среды

- •7.3. Линза и ее виды, характеристики

- •8.1.Энергетические величины в фотометрии

- •8.2. Световые величины в фотометрии

- •Лекция 9. Интерференция света

- •14.1. Фотоэффект, его виды и законы

- •14.2. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

- •14.3. Эффект Комптона

- •15.1. Постулаты Бора

- •15.2. Полная энергия электрона в атоме

- •15.3. Опыт Франка-Герца.

- •Лекция 16. Основные понятия квантовой механики

- •16.1. Корпускулярно-волновой дуализм

- •16.2. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов

- •16.3. Основные понятия квантовой механики

- •17.1. Временное уравнение

- •17.2. Стационарное уравнение Шредингера

- •18.1. Движение частицы в одномерной потенциальной яме.

- •18.2. Прохождение частицы сквозь потенциального барьера. (Туннельный эффект)

- •20.1. Вероятность макросостояния.

- •20.2. Распределение Ферми-Дирака

- •20.3. Распределение Бозе-Эйнштейна

- •22.1. Исходные представления зонной теории твердых тел

- •22.2. Расширение энергетического уровня

- •22.3. Энергетические уровни и зоны

- •23.1. Фотопроводимость полупроводников

- •23.2. Люминесценция твердых тел

- •24.1. Контакт полупроводников p и n типов

- •24.2. Приминение p и n перехода в технике

- •24.3. Транзисторы

- •26.1. Радиоактивность и ее виды

- •26.2. Закон радиоактивного распада

- •26.3. Активность радиоактивного вещества

- •27.1. Правила смещения

- •27.2. Различные виды распадов

- •28.1. Взаимодействие заряженных частиц, нейтронов и γ-квантов со средой

- •28.2. Излучение Вавилова-Черенкова

- •28.3. Взаимодействие нейтронов с веществом

- •30.1. Термоядерные реакции

- •30.2. Условия осуществления управляемых термоядер ных реакции

- •30.3. Физика элементарных частиц.

- •Индивидуальные домашние задания

15.1. Постулаты Бора

15.2. Полная энергия электрона в атоме

15.3. Опыт Франка-Герца.

Обобщая результаты опытов, Резерфорд предложил ядерную (планетарную) модель строения атома. Согласно этой модели, весь положительный заряд и почти вся масса атома (99,4%) сосредоточены в атомном ядре. Размер ядра (~10-15 м) ничтожно мал по сравнению с размером атома (~10-10 м). Вокруг ядра по замкнутым эллиптическим орбитам, которые в первом приближении можно считать круговыми, движутся электроны, образуя электронную оболочку атома. Заряд ядра равен суммарному заряду электронов. Однако предложенная Резерфордом модель строения атома не объяснила спектральных закономерностей и даже оказалась в противоречии с законами классической механики и электродинамики. В самом деле, движение электрона по орбите, как и всякое криволинейное движение, есть движение с ускорением. Согласно законам классической электродинамики, криволинейное движение должно сопровождаться излучением света соответствующей частоты. Следовательно, при движении электрона вокруг ядра атом должен непрерывно излучать энергию. Но уменьшение энергии приводит к уменьшению радиуса орбиты электрона электрон должен двигаться по спирали, приближаясь к ядру. А так как скорость движения электрона остается неизменной, то должна увеличиться и круговая частота его вращения, непрерывно должна расти частота излучения, т.е. спектр излучения должен быть сплошным. Непрерывно приближаясь к ядру, электрон через небольшой промежуток времени должен упасть на ядро, т.е. в модели Резерфорда атом является неустойчивой системой. В действительности же атомы являются весьма устойчивыми системами и имеют линейчатые, а не сплошные спектры излучения. Внутреннее строение атома изучать непосредственно невозможно из-за малости размеров атома, линейные размеры которого приблизительно 10-10 м. Структура атома проявляется только косвенно в явлениях, связанных с его внутренним строением. К числу этих явлений относится излучение. При изучении излучения ученым удалось установить общие закономерности в характере спектров и найти ряд эмпирических законов, которым они подчиняются. Было установлено, что спектральные линии всех элементов можно разбить на ряд серий. Структуры соответствующих серий, относящихся к различным химическим элементам, схожи между собой. В пределах одной серии расположение спектральных линий имеет определенный порядок. Наиболее простым атомом является атом водорода. В 1885 г. Бальмеру удалось найти формулу, описывающую распределение спектральных линий видимого спектра водорода, получивших название серии Бальмера:

![]() (15.1)

(15.1)

λ - длина волны; 1/λ - волновое число; n для различных линий серии принимает значение последовательного ряда целых чисел, начиная с трех: n = 3,4,5, R = 1,097 107 м-1 - постоянная

Ридберга. Формула (15.1) определяет волну, соответствующую последовательным линиям серии Бальмера, как функцию целого числа. Исследования излучения в невидимой части спектра показали, что существуют серии, расположенные в инфракрасной области: серия Пашена, Брэккета, Пфунда; в ультрафиолетовой области серия Лаймана. Формулы, определяющие расположение спектральных линий в каждой из этих серий, аналогичны формуле для серии Бальмера. Обычно обобщенную формулу Бальмера для всех линий спектра атома водорода записывают в виде:

![]() (15.2)

(15.2)

где i и n принимают вполне определенные значения для каждой серии и каждой спектральной линии (табл. 15.1).

Таблица 15.1

Значение i |

Наименование серии |

Значение n |

1 2 3 4 |

Серия Лаймана Серия Бальмера Серия Пашена Серия Брэккета |

2,3,4, 3,4,5, 4,5,6, 7,8,9, |

Учитывая, что λ = c/ν или 1/λ=ν/с, формулу можно, переписать в виде

ν=R'(1/i2–1/n2) (15.3)

[R' = R c = 3,29·1015с-1. (15.4)

Величину R' также называют постоянной Ридберга. При увеличении n длина волны уменьшается, а частота линий увеличивается и достигает предельного значения R/i2 при n → ∞. R/i2 является границей серии. Аналогичные спектральные линии имеются не только у водорода, а, например, и у щелочных металлов. Расположение спектральных линий определяется формулой, аналогичной формуле Бальмера. Частота, соответствующая какой-либо спектральной линии этой серии, является разностью двух величин, одна из которых зависит от номера i серии и постоянна для всех линий данной серии, а другая определяется номером n в этой серии. Н. Бор ввел идеи квантовой теории в ядерную модель Резерфорда и разработал теорию атома водорода полностью подтвержденную экспериментально. В основе боровской теории атома лежат два основных положения (постулата).

1. Электроны могут двигаться в атоме только по определенным орбитам, находясь на которых, они, несмотря на наличие у них ускорения, не излучают. Эти орбиты соответствуют стационарным состояниям электронов в атоме и определяются условием:

mе vn rn = nh/2π (15.5)

rn - радиус n-й орбиты; vn - скорость электрона на этой орбите; mе - масса электрона; mevnrn - момент импульса электрона на этой орбите; n - целое число (n ≠ 0).

2. Атом излучает или поглощает квант электромагнитной энергии при переходе электрона из одного стационарного состояния вдругое. Энергия кванта равна разности энергий стационарных состояний электрона до (Е2) и после (Е1) перехода:

hν = E2 -E1. (15.6)

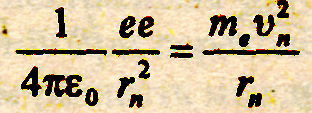

Рассмотрим простейший атом - атом водорода. Он состоит из ядра, в состав которого входит один протон, и одного электрона, вращающегося вокруг ядра по круговой орбите. На электрон со стороны ядра действует кулоновская сила притяжения, сообщая ему центростремительное ускорение, поэтому ;

(15.7)

(15.7)

е - заряд электрона и протона, ε0 - электрическая постоянная. Поскольку должен выполняться первый постулат Бора, воспользуемся выражением (15.5). Определим из него скорость vn, возведем в квадрат и подставим в (15.7). Из полученного выражения найдем:

(15.8)

(15.8)

[n=1,2,3, …]. Как следует из соотношения (15.8), радиусы орбит электрона в атоме водорода пропорциональны n2. Подставляя в (7.8) значения констант и считая n = 1, получаем значение первого воровского радиуса, который является единицей длины в атомной физике:

rв = 0,528· 10-10 м.

По боровской модели ядро атома считается неподвижным, поэтому полная энергия Е атома является суммой кинетической энергии Ек вращения электрона и потенциальной энергии Еn взаимодействия электрона с ядром:

![]() (15.9)

(15.9)

Полученное значение Е отрицательно, так как потенциальная энергия двух зарядов, находящихся на бесконечно большом расстоянии, равно нулю. При сближении зарядов потенциальная энергия уменьшается.

Наименьшей энергией, как следует из уравнения (15.9), атом обладает при n=1. В этом случае говорят, что атом находится в основном энергетическом состоянии. Состояние с n>1 называют возбужденными. Определим энергию Еn на любом энергетическом уровне. Для этого подставим (15.8) в выражение (15.9):

![]() (15.10)

(15.10)

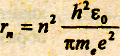

Линейчатые спектры

Рис.15.1.

При переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, согласно второму постулату Бора, выделяется или поглощается квант энергии

![]() (15.11)

(15.11)

Если электрон переходит, например, со второй орбиты (n2= 2) на первую (n1 = 1), то выделяется квант энергии. В обратном случае такой же квант энергии поглощается. Таким образом, максимальную энергию атому водорода нужно сообщить для того, чтобы перевести электрон на орбиту с n = 1 на n → ∞, т.е. оторвать его от ядра атома (ионизовать атом). Из соотношения (15.11) можно определить частоту ν или длину волны λ = с/ν поглощаемого или испускаемого фотона:

![]() (15.12)

(15.12)

![]() (15.13)

сериальные формулы.

Видно, что выражение (15.12) представляет

собой обобщенную

формулу Бальмера,

а величина Ридберга.

Значение R,

вычисленное по формуле (15.14), совпадает

с экспериментальным значением этой

постоянной, что является подтверждением

правильности теории Бора для атома

водорода.

(15.13)

сериальные формулы.

Видно, что выражение (15.12) представляет

собой обобщенную

формулу Бальмера,

а величина Ридберга.

Значение R,

вычисленное по формуле (15.14), совпадает

с экспериментальным значением этой

постоянной, что является подтверждением

правильности теории Бора для атома

водорода.

![]() ( 15.14),

( 15.14),

является постоянной Ридберга.

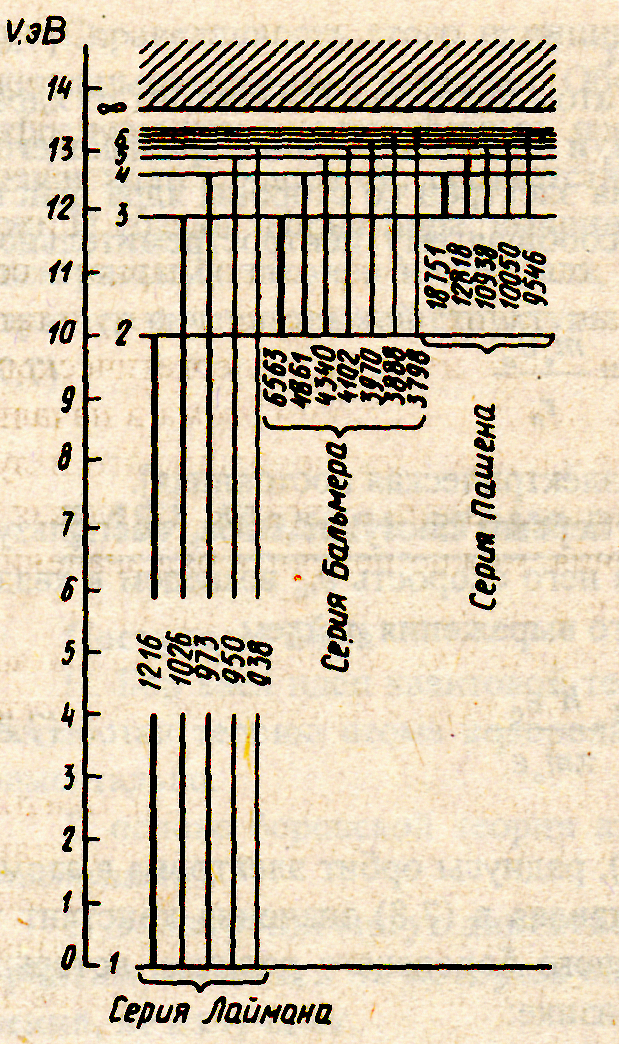

Р ис.15.2

.

Рис.15.3.

ис.15.2

.

Рис.15.3.

Теория Бора объяснила расхождения при экспериментальных определениях постоянной Ридберга для атома водорода и однократно ионизованного атома гели

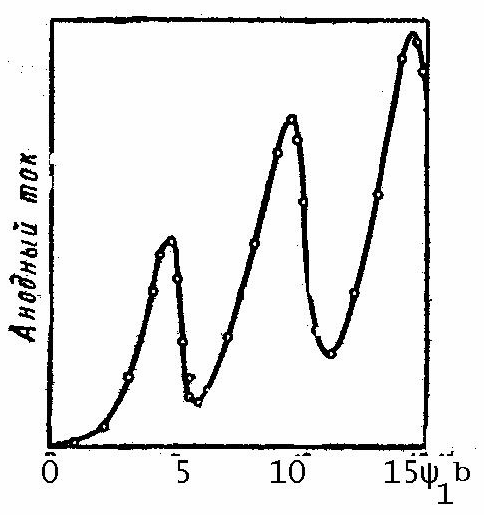

Постулат Бора о

существовании стационарных состояний

в атомах и правило частот нашли свое

экспериментальное подтверждение в 1913

году в опытах Д. Франка и Г. Герца.

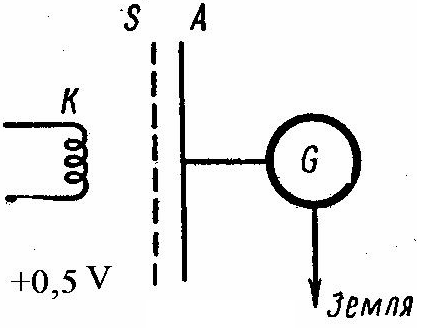

Принципиальная схема экспериментальной

установки показана на рисунке 30.2.

Раскаленный катод К в виде спирали

испускал электроны, которые под действием

электрического поля двигались к аноду

А, соединенному с гальванометром Г.

Между катодом и анодом устанавливался

сетчатый электрод

.

Вся эта система помещалась в стеклянный

баллон, из которого был откачан воздух

и вводились ртутные пары под давлением

порядка 15 Па. Между катодом и сеткой

создавалось ускоряющее электрическое

поле с разностью потенциалов

![]() , а между сеткой и анодом - слабое

замедляющее поле с разностью потенциалов

, а между сеткой и анодом - слабое

замедляющее поле с разностью потенциалов

![]() , не превышающей 0,5 В. Электроны могут

испытывать соударения с атомами ртути

двоякого рода.

, не превышающей 0,5 В. Электроны могут

испытывать соударения с атомами ртути

двоякого рода.

Первый тип соударений - упругие столкновения, которые приводят к простому рассеянию электронов без изменения величины скорости электронов. Такие упругие столкновения не могут являться причиной полного отсутствия тока в цепи, который должен возрастать с увеличением ускоряющей разности потенциалов.

Второй тип соударений

- неупругие столкновения электронов с

атомами ртути - связан с потерей

электронами их энергии и передачей этой

энергии атомам ртути. Однако, в соответствии

с постулатами Бора атом ртути не может

принять произвольную энергию, а лишь

определенную порцию энергии, равную

разности энергий на различных

энергетических уровнях. Ближайшим

к основному состоянию атома ртути

является возбужденное состояние,

имеющее разность энергий с основным

состоянием 4,86 эВ. В связи с этим, электроны,

ускоряемые полем, будут испытывать лишь

упругие столкновения до тех пор, пока

не приобретут энергию

![]() = 4,86 эВ. Как только энергия электронов

достигает 4,86 эВ, начинают преобладать

неупругие столкновения с полной передачей

энергии электроном атому ртути. Электрон,

потерявший свою энергию в результате

столкновения с атомом ртути, не может

преодолеть задерживающего поля между

сеткой и анодом и не достигает анода.

Это приводит к резкому падению анодного

тока (рис. 30.3). Аналогичное явление будет

происходить при

= 4,86 эВ. Как только энергия электронов

достигает 4,86 эВ, начинают преобладать

неупругие столкновения с полной передачей

энергии электроном атому ртути. Электрон,

потерявший свою энергию в результате

столкновения с атомом ртути, не может

преодолеть задерживающего поля между

сеткой и анодом и не достигает анода.

Это приводит к резкому падению анодного

тока (рис. 30.3). Аналогичное явление будет

происходить при

![]() =

2

4,86 эВ и вообще говоря, при

=

=

2

4,86 эВ и вообще говоря, при

=

![]() 4,86

эВ, что подтверждает справедливость

постулатов Бора.

4,86

эВ, что подтверждает справедливость

постулатов Бора.