ПРОЛОГ

Жизнь поставила передо мной неожиданную задачу — передать в письменном виде то, чему я научился у других людей. Я часто попадаю в одну и ту же ситуацию: в Аргентине, Мексике, Испании ко мне как к хорошему знакомому обращаются разные люди. Они приветствуют меня, называют по имени, задают вопросы, просят совета... Удивляет не то, что после короткого разговора становится ясно: они действительно знают Хорхе Букая. Гораздо важнее факт, что все эти люди постоянно вносят свой вклад и в мое личностное развитие, и в дело моей жизни. Ведь общение с людьми — фантастический и удивительный опыт.

Возможно, вам уже знакома моя почти навязчивая привычка объяснять все, о чем думаю и хочу сказать, рассказами и притчами. Ситуации, в которые я попадаю, у меня часто ассоциируются со всякими историями. Этой форме передачи знаний через сказку и иносказание научили нас мусульманские дервиши и дзенские монахи. Существует одна суфийская притча, которую я неизменно вспоминаю, когда знаю, что меня будут внимательно слушать или вдумчиво читать мои книги.

В ней, как и в большинстве суфийских притч, рассказывается о великолепном Ходже Насреддине. Этот уникальный герой обладает безграничной способностью к перевоплощению. В одних историях он дряхлый старик, в других — ловкий и неискушенный паренек. Чаще всего Насреддин — просветленный мудрец, но иногда — ничего не знающий глупец. Он предстает то попрошайкой, то девушкой на выданье, то богатым султаном. Но зовут этого героя всегда Насреддином. Возможна тот факт, что такие разные персонажи носят одно и тоже имя, — лучший способ показать, что Насреддином может быть любой из нас. Ведь в каждом из нас уживаются самые разные личности. Все мы и мудрые, и дураки. Иногда мы ведем себя, как юноши, полные сил, а временами — как старые немощные инвалиды.

В истории, которую я хочу рассказать в качестве приветствия, Насреддин — мужчина, по непонятной причине вдруг прослывший мудрецом — человеком обладающим знаниями по важным вопросам. Но слава Насреддина совсем не соответствует действительности, и он прекрасно знает, что вера окружающих в него необоснованна и преувеличена. По мнению самого Насреддина, он всего лишь бродит по свету и слушает людей, чего совершенно недостаточно для того, чтобы находить ответы на серьезные вопросы и передавать это знание миру. Тем не менее слава Насреддина опережает его: когда он оказывается в очередном городе или селе, народ собирается послушать его, уверенный, что он скажет нечто важное, прояснит какие-то сложные вопросы.

Итак, вот эта притча.

Однажды Насреддин приехал в небольшой городок на Среднем Востоке. Насреддин впервые оказался здесь, однако, как только он слез со своего мула, его окружил народ и стал громко приветствовать. Насреддин же искренне не знал, что говорить этим людям. После короткой паузы он развел руками и обратился к собравшимся.

Полагаю, — начал он высокопарно, — вы уже знаете, что я собираюсь сказать...

Наступило молчание через несколько минут, тянувшихся бесконечно долго, послышался шепот, и наконец кто-то ответил:

- Нет, мы не знаем. Говори!

Тогда Насреддин произнес:

- Если вы собрались здесь, не зная. что я хочу сказать, значит... вы не готовы это услышать.

Затем он развернулся и ушел.

Все были поражены, кто-то нервно засмеялся. Присутствующие надеялись, что Насреддин сразу же возвратится, но этого не случилось.

Легко догадаться, что произошло потом. Всегда найдутся люди, считающие, что если они чего-то не поняли, значит, сказанное было слишком умным. Они испытывают неловкость перед мудрецами и стараются показать, как ценят чужой ум. Один из подобных людей выкрикнул вслед уходящему Насреддину:

- Как это мудро!

И разумеется, когда один человек ничего не понимает. а другой говорит: «Как это мудро», то первый, боясь прослыть дураком, соглашается со вторым.

Поэтому все остальные тоже начали твердить:

- Как мудро!

- Как это умно!

И так до тех пор, пока кто-то не заметил:

- Да, умно, но... очень коротко, не правда ли?

Тогда в разговор вступил человек из тех, кто придает большое значение событиям, которых на самом деле нет:

- Краткость — символ мудрости. Учитель прав. Как же мы могли прийти сюда, даже не зная, что тут услышим? Мы глупцы! Мы потеряли такой уникальный шанс обрести знание.

После этих слов отовсюду стали раздаваться возгласы:

- Насреддин — настоящий мудрец!

Мы должны просить его о новом откровении...

Люди вновь направились к Насреддину и обратились к нему с просьбой о еще одной встрече. Ведь знания его глубоки, и единственного разговора недостаточно, чтобы постичь всю его мудрость.

Насреддин ответил:

- Вы ошибаетесь, все совсем наоборот. Моих знаний едва хватает даже на одну беседу. Я не представляю, о чем говорить с вами.

Но люди не слушали его.

- Какой он скромный! — раздавалось вокруг.

И чем больше Насреддин уверял всех в том, что ему нечего больше сказать, тем больше народ умолял его о новой встрече. Наконец после долгих упрашиваний Насреддин согласился побеседовать с горожанами еще раз.

На следующий день у дома Насреддина собралось еще больше народу.

- О чем он будет говорить? — интересовались люди, которых не было в первый день.

Знатоки отвечали:

Сложно объяснить, это нужно услышать от него самого... Но будьте осторожны: на его вопрос, знаете ли вы, что он собирается сказать, всегда отвечайте, будто знаете.

Выйдя и увидев огромную толпу. Насреддин вновь решил прибегнуть к своей тактике:

- Я полагаю, вы уже знаете, о чем я собираюсь вам сказать?

Внимательные слушатели, не желая обидеть учителя не стали повторять глупый ответ, который они дали в предыдущий день.

- Да, разумеется, знаем, — ответили собравшиеся. — Поэтому мы сюда и пришли.

Тогда Насреддин опустил голову и произнес.

- Если все и так знают, о чем я хочу сказать, то я не вижу смысла повторять это.

Слушатели замерли. После напряженного молчания кто-то воскликнул:

- Гениально!

Крикнувший человек слышал вчерашний разговор и сейчас хотел показать, что до него первого дошел смысл слов мудреца. Собравшиеся не стали отставать и наперебой закричали:

- Замечательно!

- Восхитительно!

- Просто поразительно!

Один из присутствовавших на предыдущей встрече, пытаясь подчеркнуть свой опыт и значимость, заметил:

- Не только поразительно, но отлично дополняет вчерашнюю мудрость!

Собравшиеся вновь одобрительно зашумели, пока кто-то не произнес:

- Да, это поразительно... но как-то коротко.

- Он говорит коротко, но о многом, — оправдал Насреддина один из знающих людей.

И тут же раздались крики:

- Мы хотим еще, мы хотим услышать еще! Пусть он прольет на нас еще немного своей мудрости!

В этот раз самые уважаемые люди города направились к Насреддину, чтобы просить его о третьей беседе.

Насреддин отказывался, говорил, что он не заслуживает подобной чести и что ему уже пора возвращаться в свой родной город.

Но посетители были настойчивы. Они умоляли и заклинали его, взывали к предкам и ко всем святым. Наконец Насреддин сдался и согласился на третью и заключительную встречу.

На следующее утро перед домом Насреддина собрался почти весь город. Люди решили, что в этот раз лишь городской судья станет отвечать на все вопросы, а остальные будут молча внимать речам мудреца.

Представ перед публикой. Насреддин спросил:

- Я полагаю, всем вам известно, что я собираюсь сказать?

Судья выступил вперед, окинул взглядом собравшихся и почти с вызовом заявил:

- Кому-то известно, а кому-то нет.

Люди одобрительно зашумели, захлопали в ладоши, потом затихли и устремили взгляды на учителя.

Насреддин не заставил их долго ждать.

- В таком случае пусть те, кто знает, объяснят тем, кто не знает.

После этих слов он театрально развернулся и... ушел.

Я вспомнил эту историю по нескольким причинам. Во-первых, некоторые предполагают, будто я обладаю неким таинственным знанием, чем я, естественно, на самом деле не обладаю. Во-вторых, книги Хорхе Букая — это синтез тех знаний, которые я почерпнул от других людей, настоящих мудрецов, с какими мне повезло повстречаться на своем пути, и написаны они исключительно в лучшие моменты моей жизни. По сути, только в такие моменты я и могу писать. Как я говорил уже много раз, я не писатель, я врач, психотерапевт, может быть, пишущий психотерапевт, но не писатель. И поэтому мне приходится дожидаться подходящих моментов, чтобы работать над книгами. И третья причина, по которой я рассказал эту историю, заключается в том, что все мои книги затрагивают такие темы, с которыми читатели, как правило, уже знакомы, иногда даже больше, чем я, и они имеют по этому поводу собственное мнение. Я не хочу никого удивить своими идеями, я лишь надеюсь, что человек, открывший мою книгу, по новому взглянет на себя и на свои мысли. Ведь именно так мы учимся — внимательно прислушиваясь к тому, как опытные люди, окружающие нас, делятся знаниями с менее искушенными.

Итак, мой будущий читатель, в этот раз мне вновь, как и прежде, потребуются твое внимание и сотрудничество. Поскольку тебя пока нет рядом со мной, то я позволю себе тебя выдумать. Твои вопросы будут поддерживать мое внимание, стимулировать меня и пробуждать, хотя бы иногда, мои лучшие качества. Спасибо за то, что, сам того не зная, ты будешь беседовать со мной в Нерхе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ САМООЦЕНКИ ДО ЭГОИЗМА

Нерха — один из красивейших городов в мире, а Балкон Европы — мое самое любимое место из всех, где мне удалось побывать. Когда стоишь на этой смотровой площадке, кажется, будто плывешь по морю и одновременно находишься на твердой земле. С Балкона Европы всегда открывается вид на безоблачное небо, яркое солнце и синее море, а люди там непременно приветливы, почтительны и улыбчивы.

Каждое утро я совершаю утреннюю прогулку. Сначала захожу на несколько минут в церковь Сан-Сальвадор, потом огибаю здание и попадаю на Балкон Европы, где обязательно заглядываю в кафе, гнездящееся на утесе. Завтракая на террасе, я заказываю всегда одно и то же (тост с маслом и помидорами, двойной кофе с сахарином и газированную воду). Потом не спеша иду вдоль пляжа Бурриана. по улице Калье де ла Карабео, возвращаюсь на площадь Эрмита и направляюсь к пляжу Торесильяс (разумеется, проходя мимо корабля Чанкете, где снимались сцены из сериала «Синее лето»).

Вот именно здесь рядом со мной и появляешься ты, мой воображаемый читатель. Мы сидим и болтаем, делимся впечатлениями и обмениваемся идеями. Эта фантазия появилась у меня неспроста.

Несколько лет назад, когда я окончательно решил, что в Испании буду жить именно в Нерхе. я часами задерживался на Балконе, глядя на море. Однажды вечером я заметил молодую женщину. Увидев меня, она удивилась, а потом подошла и спросила: «Букай?. Вы Хорхе Букай? Тот самый писатель?..» Впервые за пределами Аргентины меня узнали на улице.

После того как эта женщина наговорила мне лестных слов, а я поблагодарил ее, она попросила разрешения задать мне вопрос. Она кое-что не поняла в одной из моих уже опубликованных книг. Разумеется, я согласился, и следующие два часа мы разговаривали обо всем, что волновало меня, а также о ее жизни, семье, беременности (она была на шестом месяце), о ее работе. Всегда сложно объяснить человеку что-то важное для тебя, когда ты предполагаешь, будто он ничего подобного не переживал. Но оказалось, нас интересуют одни и те же вещи.

Эта женщина, с которой я до сих пор время от времени встречаюсь, стала олицетворением всех моих читателей. Благодаря ей, я научился представлять их, вести с ними диалог.

Вопросы, которые появятся на последующих страницах, я воспринимаю именно как вопросы моего читателя, а значит, и твои вопросы.

- Я была на нескольких твоих конференциях, прочла почти все твои книги. То, что ты говоришь, понятно, и я по большей части с тобой согласна, но, мне кажется, иногда это сложно и применимо не для всех.

- Мне приятно слышать, что это сложно.

- Почему?

- Называя что-то опасным, ты тем самым признаешь, чпо это возможно, а это шаг вперед. Сколько я слышал гневных комментариев по поводу своих идей! Меня часто укоряют, будто они невыполнимы... А ты говоришь «сложно»… Меня это радует! После всего негативизма услышать, что это всего лишь сложно... Возможно, легче было бы идти уже проторенной тропой, никогда ничего не оспаривая, но я тебя уверяю, эго мешало бы твоему росту.

Если задуматься о том, как развивалось человечество, можно заметить, что всегда происходило одно и то же. Я продемонстрирую это на примере.

Посмотри на этот рисунок.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сколько тут квадратов?

- Шестнадцать.

- Я запишу твой ответ радом с решеткой. Взгляни на нее еще разок и опять скажи мне: сколько тут квадратов?

- Шестнадцать… ой… Нет, погоди, не шестнадцать, если вместе с большим…

- Под 16 я запишу 17. Это все?

- Ну теперь мне кажется, что тут больше, чем семнадцать; думаю, двадцать один.

- Отлично, напишу 21 под...

- Нет, нет, их двадцать два, я центральный не заметила.

- Окончательный вариант какой? Сначала тебе казалось, что квадратов шестнадцать. Потом оказалось, что их больше шестнадцати... Сколько квадратов ты видишь сейчас?

- Ну-ка... Двадцать два… и четыре по бокам… двадцать шесть. Я думаю, что их двадцать шесть.

- Я запишу 26 и спрошу еще раз: сколько тут нарисовано квадратов?

- М-м-м... Похоже, я ошиблась, их тридцать, есть же еще квадраты побольше…

- Тридцать. Записываю. Сколько тут квадратов?

- Ну я уже и не знаю… Как ни посмотрю, появляются новые… Я запуталась… Дай посчитаю… Тридцать два?

- Когда-то давно я понял, что многого не знаю, а ни медицина, ни психология не позволят мне восполнить эти пробелы в образовании. Я решил изучить философию и антропологию, но самостоятельно мне справиться с этой задачей было трудно. Тогда коллеги и друзья помогли мне стать слушателем курса философии в университете Сальвадора. На первом занятии преподаватель нарисовал такой вот квадрат и задал тот же вопрос, который я только что задал тебе. И почти до конца занятия все происходило так же, как и сейчас, с разницей лишь в результате — наша группа насчитала 240 квадратов.

Когда преподаватель записал все числа, которые мы назвали, он положил мел и сказал: «На этом примере легко показать процесс эволюции человеческого сознания».

Когда кто-то изобретает или придумывает что- либо новое — не важно, что именно, — он показывает результат и спрашивает, что видят остальные. Люди пытаются найти ответ. Часто бывает, что человек получает ответ, который кажется ему точным, но все равно не прекращает задавать вопрос. Я продолжал спрашивать, сколько тут квадратов, хотя ответ «шестнадцать» совершенно верный. Это первое правило развития человечества. Оно движется вперед, но это происходит не только за счет вопросов и ответов, а главным образом потому, что процесс повторяется до изнеможения.

Через некоторое время один или несколько человек замечают нечто такое, чего раньше никто не видел, и кто-нибудь отваживается сказать это. Он рискует ошибиться, выставить себя дураком, стать объектом насмешек, но все равно говорит, что квадратов семнадцать. И это дает толчок новым открытиям. Остальные тоже вдруг осознают, как много они раньше не видели. В нашем примере люди замечают, что есть спрятанные квадраты разных размеров, и начинают открывать их.

Один большой квадрат4x4, четыре квадрата 2x2 (по одному в каждом углу), еще один квадрат 2x2 в центре большого квадрата, четыре квадрата 2x2 в середине каждой стороны большого квадрата и четыре квадрата 3х3 в каждом углу. Если к вновь найденным квадратам мы прибавим первые шестнадцать, то получим правильный ответ, тридцать. Пока это все, что я вижу. Увидеть то, чего не видят другие, и рискнуть высказать свою точку зрения — это второе правило развития человечества.

- Но ты продолжал спрашивать и после того, как я сказала: «Тридцать». Ты сжульничал…

- Да нет. Это подтверждение первого правила (продолжать задавать вопрос после каждого ответа), а также попытка помочь тебе увидеть третье. Человечество движется вперед не только из-за того, что люди находят все существующие ответы, но еще и потому, что кто-то говорит, будто видит то, чего на самом деле нет. Третье правило заключается в умении заново взглянуть на то, что мы уже хорошо знаем, усомниться в этом и перестать считать собственные ответы окончательными и неоспоримыми.

То есть каждый раз, когда кто-то подвергает сомнению устоявшиеся результаты, остальные решаются продолжить поиск, и в ходе его они могут заметить нечто большее. Именно так развивается человечество, и, дабы оно продолжало двигаться вперед, нужно, чтобы кто-то продолжал задавать вопросы, кто-то раскрывал потаенное, а кто-то видел то, чего не существует на самом деле.

- Но мне хотелось бы, чтобы и в других вопросах ты показал мне первые «шестнадцать квадратов» и помог найти остальные.

- Я могу попробовать, если пообещаешь не забывать, что ты можешь заметить то, чего не увижу я, и помнить: иногда я всецело уверен в том, чего на самом деле не существует. Если ты будешь подвергать сомнению все мои слова, я согласен искать с тобой «квадраты».

- Договорились. Начнем прямо сейчас?

- Давай начнем прямо сейчас.

- Кругом все твердят о самооценке. Для некоторых это очень важная вещь, для других — глупость, выдуманная психологами, дабы оправдать свое существование. Что ты об этом скажешь?

- Самооценка — ценная и неотъемлемая часть душевного здоровья… Для меня это «шестнадцать квадратов». Остальные отыщи сама. Что такое самооценка для тебя? Что означает это слово? Этот термин используется часто, но его значение абстрактно.

- Я бы сказала, что это любовь к самому себе.

- А еще?

- Бережное отношение к себе.

- Что-нибудь еще?

- То, как человек видит себя.

- Прошу, продолжай.

- Принимает себя. Самооценка заставляет человека уважать себя.

- Это все?

- Она определяет выбор.

- И…

- Помогает превозмочь самого себя.

- Отлично! «Превозмочь себя» — хорошо сказано.

- Наверное, умение прощать себя тоже сюда входит… И забота о собственном росте.

- Похоже, в определении чего-то еще не хватает.

- Быть смелым, осуществлять свои желания.

- Еще что-то?

- По-моему, пока не упоминалось признание собственных способностей.

- Отлично, если, по-твоему, это все, то теперь моя очередь. Хотя мы, разумеется, уже недалеки от истины. Этимологически это слово означает оценивать самого себя, поэтому встает еще один вопрос — что значит оценивать?

- Ценить себя… хорошо относиться…

- Может быть. По сути, в повседневной жизни мы говорим, будто относимся к чему-то хорошо, когда не отваживаемся сказать, как мы это что-то любим. Давай отбросим это повседневное выражение и перейдем к другому слову, которое ты назвала: «ценить». Ценить — то есть знать ценность, давать чему-то оценку, оценивать. Действительное значение слова в нашем случае не так важно; нам сейчас важно отметить, что данный термин применяется по отношению к чему- то, имеющему ценность. Объект, получивший высокую оценку, — это ценный и желанный объект. Следовательно, по крайней мере в данном контексте, оценивать — значит ценить, а самооценка...

- …Оценка самого себя.

- Молодец. Таким образом, самооценка — это умение хорошо оценивать самого себя и находить в себе ценные качества. То есть способность оценивать себя адекватно. Я уточняю — адекватно... Так как не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто выдумывать о себе то, чего нет на самом деле, — это признак хорошей самооценки. Например, если я начну думать, будто я высокий голубоглазый блондин, так как предпочел бы быть именно таким, хотя на самом деле я выгляжу по- другому, это станет отрицанием реальности или попросту бредом, в крайнем случае попыткой выдать желаемое за действительное, но вовсе не самооценкой.

Каждый день я встречаю людей, уверяющих дураков в том, что те гении, считая, будто так они повышают их самооценку. Хота на самом деле это просто грубое лицемерие, если, конечно, вовсе не злобное издевательство.

Дурак с высокой самооценкой ничего не отрицает: «Да, в каких-то отношениях я немного глуповат, и что?», «Разве все должны быть умными?», «Кто-то и глупым проживет», «Может быть, дураки вообще не имеют права на существование?», «Я многое делаю не хуже других, а кое-что и получше многих».

Предположим, я дурак. (Ты, наверное, думаешь, что туг и представлять ничего не нужно?) Я спрашиваю себя: ну и что, если я дурак? Даже более того, я не совру и не преувеличу, если скажу, что в некоторых аспектах своей жизни я действительно полный дебил, как говорят в моих краях. Дурак дураком. Даже если так, в чем тут проблема? Почему мне все время надо нести ответственность, проявлять способности и быть продуктивным? Почему мои ответы непременно должны оказываться самыми правильными и адекватными, почему я всегда должен делать то, что должен? Нет, в некоторых аспектах я первостепенный дебил! Признаться, я давно перестал мучиться от осознания этого факта. Это значит, самооценка у меня на месте, то есть я имею представление о том, что у меня есть определенные способности, и знаю, что каких-то способностей мне недостает, и не стыжусь этого. У меня есть некие пробелы, в чем-то я беспомощен, к чему-то неспособен. Как я, так и другие. Так как, нравится нам это или нет, в каком-то отношении мы все неспособны к чему-то и все беспомощны.

- На самом деле я хорошо понимаю слова по поводу беспомощности и признаю это, но насчет «неспособностей» не согласна. Я же могу научиться делать то, чего не могла раньше…

- Да, можешь, но не всегда. Развитие возможно, когда стремление учиться вызвано твоим собственным желанием; движение вперед вряд ли будет успешным, если ты учишься по чужой указке. Зачем мне учиться тому, чему я не хочу? Или за что не получу похвалы или награды? Разве я должен заставлять себя учиться резьбе по дереву, если кто-нибудь из моего окружения злится из-за того, что я не умею этого делать? Я не желаю и не считаю целесообразным выполнять какие-то вещи только ради ублажения других. Но есть одна опасность. Нужно быть осторожным — ведь «неспособностями» можно оправдывать свою лень или использовать их как предлог, заставляя других делать то, что не хочешь сам. Например, я не имею права заявлять, будто не способен гладить одежду, приводить в порядок свою комнату.

- Но человек должен учиться Я, допустим, чувствую себя лучше, когда узнаю что-нибудь новое.

- Это замечательно. Но есть опасность: человеку может показаться, что он сделается лучше, если будет стремиться походить на того, кого в нем хотели бы видеть окружающие.

Проблема низкой самооценки становится очевидной, если рассмотреть ее с этого угла… Низкая самооценка — это когда человек оценивает себя только с точки зрения других людей.

Повторю, если вдруг непонятно. Являясь взрослым человеком (сказанное не касается детей и подростков), я должен восполнить свои способности, но только когда это вызвано моим желанием чего-то добиться, а не стремлением удовлетворить других.

Да, действительно, всем хочется продолжать расти, узнавать новое, но не стоит забывать, что здесь часто кроется ловушка. По сути, мы попадаем в замкнутый круг, начинающийся словами: «Я должен быть...»

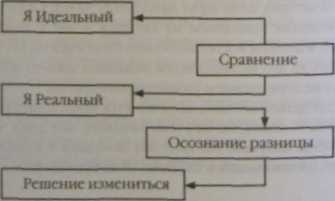

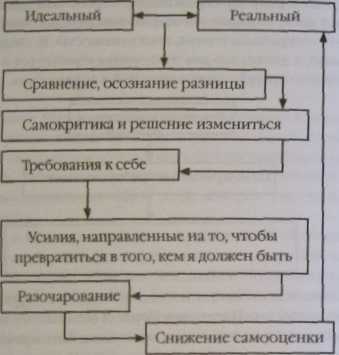

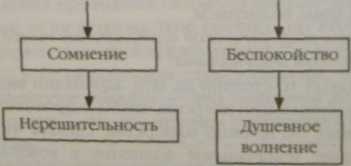

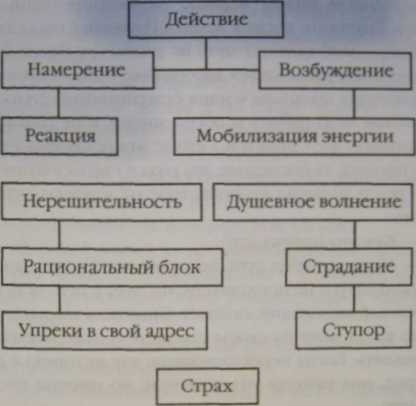

Позволь мне нарисовать схему. Всякий человек достигает зрелости, имея перед собой образ Себя Идеального.

Я Идеальный

Я вижу Идеального Хорхе скрупулезным, аккуратным, умным, худым. Твой образ Тебя Идеальной скорее всего складывался из того, чего от тебя требовали родители, учителя или религия. В итоге Я Идеальный — это возвеличенный образ Я. Я, которое уже нельзя улучшить.

Но я также знаю, что существует еще и Я Реальный, настоящий Хорхе, видимый и ощутимый, который вовсе не таков, каким я должен быть по моему мнению, но такой, какой я есть на самом деле. Разница между этими двумя сущностями порождает конфликт. Мне неприятно осознавать разницу, которую я обнаружу, если отниму Я Реального от Я Идеального. Осознание разницы, большой или маленькой, всегда порождает во мне одно и то же:

Решение измениться.

Мы можем составить следующий график.

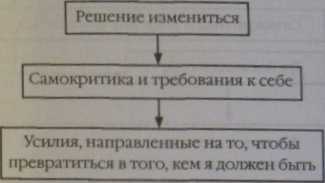

В этом решении меня поддерживают мои требования к себе, которые постоянно напоминают мне. «То, на что затрачены усилия, имеет ценность». И, следовательно, я делаю все для того, чтобы измениться и постепенно превратиться в того, кем я должен быть.

Рано или поздно я понимаю: сколько ни старайся, я не смогу стать Идеальным Хорхе. Я осознаю, что не сумею сделаться таким, каким меня учили быть или каким я должен быть по чьему-либо мнению. И тогда мои надежды рушатся. Я чувствую себя неудачником.

Дальнейшие результаты предсказуемы; завышенные требования к себе, плюс тщетные усилия, плюс постоянные переживания по поводу разбившихся надежд приводят к тому, что мое желание, силы и готовность изменяться истощаются. Вся гамма неприятных ощущений, которая часто ассоциируется с депрессивным состоянием, проявляется в результате резного снижения самооценки.

Как и следует ожидать, снижение самооценки приводит к ухудшению моего мнения о самом себе. Таким образом, разница между тем, какой я есть и каким я должен быть, увеличивается…

Как видно из схемы, чем больше расстояние между тем местом, где я нахожусь (или по крайней мере предполагаю, что нахожусь), и тем местом, где я должен находиться (или считаю, что должен находиться), тем большую разницу я осознаю. Следовательно, тем хуже моя самооценка, сильнее самокритика, напряжение и разочарование.

Это порочный круг, тупик. Я бы назвал его невротическим механизмом.

- Выхода из этого тупика нет?

- Успокойся. Когда ученые не знают, что делать, непременно появляется какой-нибудь поэт или артист и указывает им путь. В Аргентине есть юморист, которого я считаю истинным поэтом. Свои карикатуры он подписывает псевдонимом Ландру. Раньше, до периода военной диктатуры, в Буэнос-Айресе выпускалась газета под названием «Тиа Висента». На первой странице в качестве эпиграфа постоянно печаталась какая-нибудь остроумная ремарка. Все они били гениальны. Одна из этих фраз, принадлежавшая Ландру, может послужить ответом на твой вопрос:

«Если ты попал в тупик — не будь идиотом, выйди там, где вошел».

- Здорово.

- Вот, мне удалось тебя рассмешить... Итак, если мы считаем, что ситуация тупиковая, надо понять, как мы сюда попали.

- Первым пунктом было Я Идеальный.

- Я Идеальный. Точно. А что такое Я Идеальный?

- Мое представление о том, какой я должна быть, либо результат моего воспитания, либо то, какой меня желает видеть общество… Мы затрагивали разные аспекты…

- Хорошо! Все верно. Таким образом, если я хочу выйти из тупика, — а когда я осознаю, что оказался в порочном круге, скорее всего, мне захочется из него выбраться, — первым делом мне нужно избавиться от Я Идеального.

- Если я откажусь от мыслей, что должна представлять собой нечто определенное, останусь только Я Реальная.

- Точно. И если тебе не с чем будет себя сравнивать, не будет ощущения мнимой разницы, не будет поводов чего-то от себя требовать или критиковать. Тебе не придется напрягаться, чтобы стать тем, кем ты не являешься, и не возникнет депрессии из-за того, что это не выходит. Когда мы прекращаем мучить себя, наша самооценка растет. Самокритика снижается, человек становится доволен собой, вместо напряжения проявляется естественное желание делать свое дело все лучше и лучше. Разумеется, все это повышает мнение о самом себе, следовательно, я оказываюсь в более благоприятной атмосфере, и на поверхность выходит самое светлое из моих внутренних Я. Самый умный, самый трудолюбивый, самый правильный Хорхе, неотрывно следующий со Мной Реальным по пути личностного роста, благодаря кому я сделаюсь самым лучшим Хорхе, которым только могу стать, пусть и не таким, каким меня хотят видеть остальные.

- А что же делать с людьми, которые постоянно твердят нам о том, какими мы должны быть?

- Вопрос не в том, что делать с этими людьми, а в том, что делать с собой с учетом собственных желаний.

- Это понятно, но мнение окружающих меня тоже волнует…

- Ну а чем оно тебе мешает? В конце концов, у других людей тоже есть полное право быть теми, кто они есть: важными, авторитетными, назойливыми перфекционистами или даже параноиками. И у тебя, разумеется, есть право слушать их, терпеть, игнорировать или расставаться с ними.

- Но как поступать, если я устанавливаю определенные ограничения, а человек этого не понимает?

- Я думаю, надо установить их заново.

- А если и это не помогает?

- Попробуй объяснить как-то по-другому или попроси кого-нибудь помочь тебе донести до назойливого человека твои пожелания.

- Но ты должен признать: бывают ситуации, когда твои ограничения всё равно не воспринимают.

- Если человек продолжает нарушать твои границы даже после того, как ты все четко проговоришь, объяснишь, подождешь и исчерпаешь все варианты помощи извне, тебе остается лишь сделать ему символический подарок пачку «Стиморола». Тогда он точно поймет.

- Что поймет?

- Что он слишком назойлив.

- Но я сама не понимаю, при чем тут «Стиморол».

- Интересно, удастся ли мне тебя рассмешить, какая-то ты слишком серьезная. Это старая шутка, я всегда прибегаю к ней, когда мне задают подобные вопросы. Если после того, как я установил ограничения, повторил их тысячу раз и даже попросил кого-то объяснить тебе все за меня, ты так ничего и не поняла, тогда я даю тебе предупреждение в виде пачки «Стиморола»: тебе лучше жевать, чем говорить!

- Как здорово! Да, я знаю людей, которым жвачка не повредит.

- Вернемся к самооценке. Мы выяснили, что оценка не столько определение того, кем человек должен или не должен являться по собственному мнению, сколько признание его ценности. И эта ценность имеет слабое отношение к моим знаниям, умениям и способностям, она не зависит от того, чего ждет от меня супруга, чего от меня требуют друзья или общество, в котором я живу.

Итак. Для кого мы должны представлять ценность? Только для себя самих? А помимо этого имеем ли мы, среднестатистические жители планеты, существующие среди миллионов таких же людей, какую-нибудь ценность?

Хочу напомнить слова матери Терезы из Калькутты, крайне уместные в данной ситуации. На упрек: «Мать Тереза, в мире царит ужасающая нищета. С учетом числа людей, нуждающихся в помощи, то, чем ты занимаешься, бессмысленно. Твои действия ничего не изменят», — она ответила: «Верно: то, что я делаю, — это лишь капля в океане, но если бы я не занималась этим, в океане одной капли не хватало бы».

Действительно, ценность каждого человека для мира, в котором мы живем, сравнима лишь с капелькой в океане. Но эта капля необходима для того, чтобы океан был полон. Любой человек рано или поздно должен осознать свою ценность. А для этого ему придется кое-что сделать.

Начинать оценивать себя следует с качества, которым мы обладаем исключительно потому, что являемся самими собой. Ценить себя только за свое существование можно лишь в одном случае — если оставаться настоящим в любое время и в любой ситуации.

Способность быть настоящим тесно связана с умением принимать себя, то есть с умением личности отказаться от борьбы с собой в стремлении измениться в угоду другим людям. Как известно всем психологам, умение принимать себя необходимо для психического здоровья человека. Являться тем, кем себя хочешь видеть ты, а не окружающие, — это оптимальный способ бытия.

Еще раз напоминаю: обо всем изложенном выше надо забыть, когда речь идет о воспитании детей. Процесс воспитания другого человека занимает продолжительное время; мы, по сути, показываем ему путь. Мы объясняем ребенку, как следует поступать, а как не следует, расставляя на его пути многочисленные указатели. Понятно, что воспитывать ребенка, не ставя перед ним целей, не бросая вызов, не требуя от него усилий, очень сложно. Но, наверное, это возможно, если делать это не спеша.

Надо признать, что воспитание недемократично, но ничего страшного в этом нет. Опасность в другом: в ходе воспитания человек получает определенную установку, ему внушают, будто стать значимым можно, лишь представляя из себя что-то. Вот эту идею и надо искоренять. Чтобы являться действительно ценным человеком, надо быть только тем, кто ты есть, и больше никем.

- Это ценность изменения. Или, как ты говоришь, роста. Не надо становиться лучше. Нужно просто проявлять лучшее в себе, как ты только что сказал.

- Если изменения неизбежны, они пройдут успешно, лишь когда мы принимаем себя настоящего. Например, я не похудею, пока не признаю, что я толстый, пока не прекращу бороться со своим телом, так как процесс похудения требует бережного и нежного к нему отношения. Хотя это не означает, что только одного такого признания будет достаточно.

Как я уже говорил ранее, если человек собирается работать над собой, ему надо начинать с решения стать лучше, но ни в коем случае не следует заставлять себя меняться, думая, будто сейчас он ничего не стоит.

- То есть ты хочешь сказать, даже не нужно заставлять себя становиться лучше?

- Да.

- Ты сошел с ума…

- Да. Но я не уверен, что именно это подтверждает мое «безумие». У меня что-то щелкает в голове, когда я слышу фразы, начинающиеся с «я должен»: «должен научиться», «должен навестить мать», «должен сходить поужинать с кем-то»... Эти слова фальшивы... Я еще раз повторяю: я ничего не «должен». Когда речь идет о моем желании, моей выгоде или прихоти, тогда да, я это сделаю, но именно потому, что это я так решил. Я, несомненно, хочу сделаться лучше, но не из-за того, что сейчас ощущаю себя никуда не годным. Нет, просто при этом я чувствую себя лучше, а это не отменяет того, что как личность я могу вырасти еще. Постоянно становиться лучше — значит ощущать себя хорошо не только в будущем, но и сейчас, а не придерживаться тактики «Сегодня я плохой, а завтра стану хорошим». Правильный личностный рост никогда не начинается с самокритики и недооценки самого себя. Ведь только приняв себя, я стану настоящим, а значит, полностью свободным.

- Мне интересно, существует ли такая абсолютная свобода?

- Хорошо, что ты задала этот вопрос, поскольку тема свободы приводит нас ко второму компоненту, составляющему самооценку, независимости. О ее значении можно рассуждать целый день. Независимость, о которой мы говорим, имеет отношение не столько к свободе действий, сколько к выбору правил и норм, определяющих наши решения. Независимые, свободные люди сами для себя решают, что хорошо, а что плохо, но не бессистемно, а оценивая действия и их последствия по собственной шкале ценностей.

- Это напомнило мне одну подругу. Рассказывая мне о своих делах, она непременно задает вопрос: «Я поступила так-то — хорошо это или плохо?» Или еще хуже: «Я хочу поступить так-то. Что скажешь?» Думаю, она ждет советов не только от меня. Наверняка она, даже бывая на рынке, рассказывает всем о семейных неурядицах и спрашивает, стоит ли ей расстаться с мужем или нет.

- Да уж, представляю себе, возвращается она домой и подсчитывает результаты опроса: «Двадцать восемь человек сказали “да", двенадцать — “нет", значит, разведусь». Потешно! Действительно, независимость — это всё с точностью наоборот. Независимый человек сам принимает решения в соответствии с собственными моралью и принципами. И, подчеркну еще раз, речь идет только о взрослых людях.

- Что тому нас дальше?

- Ограничение. В этом слове соединяются два значения: граница, определяющая твое личное пространство, и вытекающее из первого значения понятие соседства. Таким образом, в этом компоненте самооценки совмещаются желание определить собственное место и готовность установить отношения с другими. Возможно, границы необходимы для того, чтобы почувствовать себя ценным человеком. Я должен установить границы своего личного пространства и защищать их — реально существующие (свою комнату, ящик стола, свой кошелек) и виртуальные (эмоции, идеологию, историю) места, принадлежащие мне. Это мое пространство, и я готов его разделить только с кем хочу и когда хочу. Другой человек может предпринимать что угодно по поводу моих решений: высказывать свое мнение, задавать вопросы, оспаривать и даже действовать вопреки моей воле. Мое же дело — дать человеку понять, что в мое личное пространство можно проникать, только когда я разрешу, до того предела, какой я установил и который допускаю, потому что это — мое пространство.

- Мне кажется, это применимо для чужих людей, но не для тех, кого мы любим.

- Я могу понять, почему ты так говоришь, но не согласен. Умение устанавливать границы особенно важно в общении именно с теми людьми, которых люди даже и не думают вторгаться в мое личное пространство. А близкие часто посягают на мою личную свободу, зачастую даже не отдавая себе в этом отчета. Как я уже писал в «Письмах Клаудии», границы разделяют, но в то же время именно они нас связывают.

- Не понимаю. Значит, если мой друг, который чистосердечно хочет помочь, дает мне ненужный совет, то я должна рявкнуть на него: «Не лезь не в свое дело, твоего мнения никто не спрашивал»?

- Чтобы обозначить свои личные границы, нет абсолютно никакой необходимости проявлять агрессию. Не надо ни кричать, ни выходить из себя. Более того, можно сказать все очень деликатно, даже вежливо: «Спасибо, я очень ценю твои намерения и благодарна тебе за все, но, честно говоря, сейчас мне этот вопрос обсуждать не хочется». С другой стороны, в твоих словах легко уловить следующую мысль: если кем-то движут добрые побуждения, то для него жизнь другого человека может быть проходным двором. Я так не считаю. В любом случае, мнение, высказанное с уважением к твоей позиции, не считается особым вторжением.

Некоторые люди просто не умеют устанавливать границы деликатно. Они терпят чужое вторжение, терпят, терпят... Когда терпение кончается, они злятся, взрываются и пробуют разорвать отношения. Они просто не верят, что имеют право самостоятельно очертить личное пространство, и пытаются, повышая голос, скрыть от себя и других свою неуверенность.

Как видишь, все это в первую очередь связано с самоуважением и лишь потом — со способностью внушать уважение окружающим, особенно тем, кто нас сильно любит. Обоюдное уважение личного пространства друг друга — это уже почти любовь.

- Ясно. Двигаемся дальше.

- Как правило, из-за следующего компонента возникает довольно много конфликтов — многие часто замечают в нем отрицательный оттенок. Тем не менее, в хорошем смысле это очень сильное свойство. Я говорю о гордости. Чтобы поддерживать самооценку, необходимо гордиться и быть по-настоящему довольным собой... Правильная самооценка подразумевает способность не только принять все свои достоинства и недостатки, но и гордиться их сочетанием в себе.

Я повторяю, недостаточно думать, что в тебе просто не все хорошо, необходимо гордиться собой в целом, без исключений. Это сочетание достоинств и недостатков и образует мою личность, я горжусь этим и продолжаю работать над собой.

- И последнее...

- Это способность Принимать. Неотъемлемая часть самооценки — это умение существовать, принимая все полезное, что дарует нам жизнь. Человек с нормальной самооценкой считает себя достойным всего хорошего, происходящего с ним. Он охотно получает подарки, похвалу, ласку, внимание и, что самое главное, признание окружающих его людей.

Есть одна старинная английская легенда.

Когда-то давно некий король захотел оставить свой след в истории. Он собрал во дворце множество великих мудрецов со всего света и попросил их написать книгу о том, что они считают наиболее важным в жизни. Эту книгу король намеревался оставить потомкам в память о себе.

Мудрецы неустанно работали над книгой много месяцев. Наконец они вручили королю плод своих трудов — 140 томов по 500 страниц в каждом, в которых было описано все, что, по мнению мудрецов, человек должен знать об этом мире.

Король сказал:

Нет-нет. Разумеется, вы проделали серьезную работу, но книга слишком велика. Никто не прочтет ее целиком. Ее надо сократить. Оставьте только самое основное.

Мудрецы еще год работали над книгой, после чего преподнесли королю единственный том, все страницы которого были исписаны мелкими непонятными буквами.

Нет, — снова сказал король, — знание должно быть доступно всем людям, а не только посвященным.

Следующего варианта книги королю пришлось ждать еще два года. Наконец мудрецы вновь пришли к нему.

Вот, — произнес самый старый ученый, — кратчайшее изложение всего, что человек должен знать о мире.

И он подал королю единственный листок бумаги, на котором была написана всего одна фраза:

«Бесплатной пищи не бывает».

Я о том, что ничего даром не достается. Более того, платить почти всегда приходится вперед. Если у тебя хорошая самооценка, ты можешь воспринимать в качестве пищи все, что предлагает тебе мир, так как знаешь: все принадлежит тебе, ведь ты заработал это, иногда даже не подозревая как.

Итак, иметь нормальную самооценку — значит быть настоящим, оставаться независимым, уметь определять свои границы, гордиться собой и, наконец, открыто принимать от мира то, что ты заслужил.

Способность быть настоящим

Независимость

Умение ограничивать

Гордость

Способность принимать

У меня ощущение, что еще не все, так?

- Да. Я думаю, самооценка формируется, пока человек маленький, а как ты сказал, ребенок зависит от других и очень восприимчив к внушению…

- Все обстоит именно так. Наша самооценка формируется на основе отношений с другими людьми, начиная с родителей. И поэтому самый надежный способ приобрести здравую самооценку — родиться в «правильной» семье. К сожалению, это вопрос удачи. Представь себе, некоторые считают, что человек выбирает себе будущих родителей еще в предыдущей жизни. Но я в это не верю. Родители, которые нам достаются, — образованные, невежественные, поглупее, поумнее, получше, похуже — это жребий, и нам предстоит с этим жить. Разумеется, в любой семье можно что-нибудь узнать, хотя бы то, что не надо делать. Как я всегда говорю своему сыну: «Тебе многому предстоит научиться, в том числе и у меня. Например, если что-то во мне тебе не нравится, ты можешь проследить, как бы этот же недостаток не появился у тебя». Это тоже часть обучения.

Как я уже отмечал, если родители относились ко мне с должным вниманием, предоставляли определенную независимость и уважали мое личное пространство, если они гордились мной и сумели уверить, что я заслуживаю их любви, если я не ощущаю вину, получая что-либо в дар, тогда я достаточно легко почувствую себя ценным человеком. Главным образом мы учимся ценить себя в отчем доме. Но не только. В любом случае повышение самооценки зависит только от нас.

- Но ведь наступает возраст, когда, наверное, уже нельзя измениться…

- В возрасте нельзя переменить лишь некоторые вещи. По моему мнению, к началу взрослой жизни личность человека в основном сформирована, но небольшие изменения возможны. Хотя, вероятно, ты разговариваешь с психотерапевтом, который не прав...

- Нет, не в этом дело. Мне порой кажется, что счастливой я себя чувствую, лишь меняясь…

- Это отдельный вопрос. Повторяю, я считаю, что наступает момент, когда личность кристаллизуется...

- Когда же это случается? Хотя бы приблизительно?

- В нашей западной культуре, в условиях мирной городской жизни, это происходит примерно в двадцать пять — двадцать шесть лет. Что потом? Получается, если я лентяй, то так и останусь им до конца жизни? Да нет, ведь леность не является частью моей натуры, она всего лишь один из способов проявить себя, а такие способы — любой из них — могут преобразовываться бесконечно. Ведь они в конечном итоге всего лишь привычки, продукт воспитания, и их возможно изменить, приобретя другие, более здравые навыки. С возрастом, несомненно, это сделать все труднее и труднее. В качестве доказательства выполним простое упражнение, которое займет всего секунд тридцать.

- Давай. Что надо делать?

- Сцепи, пожалуйста, пальцы рук. Обрати внимание, что большой палец одной руки находится поверх большого пальца другой. У некоторых — правый, у других — левый. Смотри — у тебя вверху левый, а у меня правый. Видишь?

- Да.

- Отлично. Теперь отпусти руки. Как только я досчитаю до трех, снова быстро сцепи пальцы, только наоборот, чтобы наверху оказался другой палец

Раз, два, три!

Видишь, что получилось? Сцепить пальцы не так как привык, сложно! Почему? Точных объяснений не существует, это не зависит от анатомии, это всего лишь привычка. И тем не менее ее очень трудно изменить.

Предлагаю еще одно упражнение. Скрести руки на груди. Снова одна рука расположена поверх другой. Так. А теперь попробуй скрестить их наоборот...

Как я вижу, тебе смешно. Что происходит?

- Я понимаю: это нелепо… Но так почти невозможно сделать. Нужно концентрироваться, а это занимает много времени.

- К тому же держать руки в таком положении жутко неудобно.

- Действительно, весьма неудобно.

- Это всего лишь дело привычки. Начать скрещивать руки по-другому сложно, а представь себе, насколько трудно перестать принимать душ в определенное время, поменять кулинарные пристрастия, стиль одежды, манеру говорить, походку, способы выражения гнева и любви!..

- Да уж…

- В то же время напоминаю тебе: то, что сделать сложно, более достижимо, чем то, что сделать невозможно. От неприятной привычки можно избавиться в любое время, по крайней мере пока у тебя остается хоть минута жизни. Но свою натуру, как мы уже говорили, поменять нельзя.

Для человека важно не то, сумеет ли он, например, перестать быть меланхоликом, использующим в качестве психологической защиты истерические выпады, а то, готов ли он изменить свое поведение, отношение к окружающим и миру. Разумеется, все зависит от его желания это сделать.

- Мне кажется, ты всего лишь упражняешься в словесной эквилибристике.

- Ты думаешь?. Ну да... Тем не менее я предпочитаю рассуждать именно так, а не верить в запутанную теорию, будто моя личность сформировалась в результате произошедшего со мной в глубоком детстве. Лучше моя «словесная эквилибристика», чем заявления, что на меня влияет бессознательное, всецело определяющее мои поступки и не оставляющее за мной свободы принимать решения, и фальшивая уверенность, будто я нахожусь в руках людей, знающих обо мне больше меня самого. Мне сильнее нравится теория, гласящая, что любой может измениться, нужно только поработать над собой.

Следует остерегаться доводов, которые мы часто используем в качестве оправдания своей инертности: «Ну что же, я таким родился...» Или попыток прикрыться трудным детством и плохими родителями.

- Но я вернусь к волнующему меня вопросу… Если родители не научили меня ценить себя, я потерянный человек?

- Поскольку самооценка зависит в первую очередь от отношения родителей к нам, то иногда может показаться, будто мы действительно упустили время. На самом деле это не так. Большая часть обитателей нашего несколько потерянного мира не получала от родителей нужного внимания, их недостаточно ценили, не гордились ими, ограничивали свободу. Чаще всего это связано с тем, что родители делали вещи, которые на тот момент казались им важнее. Я говорю это без иронии. Как правило, родители занимаются поиском денег, чтобы прокормить детей, заплатить за их обучение, обеспечить жильем. Именно по этой причине детям не хватает внимания. Но — и это очень важный момент — если до человека хотя бы доходит важность повышения самооценки, он способен научиться ценить себя в любой период своей жизни, а не только в раннем детстве. Более того, не стоит видеть в этом проблему — ничего страшного тут нет, жаль лишь потерянного времени. Чтобы почувствовать себя ценным, нужным и независимым, взрослому человеку достаточно найти среду, в которой он сможет приобрести и развить ощущение собственной значимости.

- Знаешь, о чем я думаю? Жить в семье, где ты этого не получаешь, довольно тяжело.

- Да, так и есть. Но недостаток внимания можно компенсировать в различных группах: в кружке любителей литературы, в обществе наблюдателей за птицами, в альпинистских партиях... Не важно, по какой причине люди собираются, но если сложился действительно настоящий коллектив, он заметно поддерживает. Его члены получают одобрение и независимость, учатся определять границы, отличающие их от остального мира и одновременно объединяющие с ним. Сплоченная группа дает своим участникам повод для совместной гордости, уважения и взаимного признания. Именно по этой причине для человека так важна семья. Ведь семья — это группа, к которой он принадлежит.

- Меня это тревожит. Я думаю о своих сыновьях, о наших проблемах. Мне кажется, сегодня семья утрачивает свою значимость как группа.

- Многие из нас принадлежат к поколению, чьи родители часто говорили: «Быстро замолчи!» Сегодня ситуация изменилась. Разумеется, если я сейчас скажу такое моему сыну, он ответит: «С чего бы это?» Более того, если я буду настаивать на своем, он станет дерзить: «Да замолчи сам!» Хорошо это или плохо, но все мы, кому сейчас от тридцати пяти до шестидесяти лет, в одном поступаем одинаково. Мы пытаемся дать своим детям то, чего не получили от наших родителей: возможность бунтовать. Мы воспитываем это в них. Я никак не пойму, почему нас удивляет, что наследники больше с нами не считаются. Мы сами научили их сопротивлению — и это правильно. Разумеется, наши дети могут пойти против нас. Но все же именно умение бунтовать спасет их от последствий наших ошибок, поможет выжить в сложном мире, который мы оставляем им, а в конечном итоге защитит их от нас. Наши дети смогут избежать того родительского воздействия, которому подверглись мы. Им не передадутся наши переживания, как они передавались еще одно-два поколения назад. Моему отцу приходилось страдать от того, как обходилась с ним моя бабка. Он не мог выступать против нее, но сам начал учить меня бунтовать. И теперь я продолжаю учить этому своих детей. Вот так все и передается. И, к счастью, это спасет моих детей от меня.

- Чтобы дети стали ценить себя, достаточно научить их бунтовать?

- Разумеется, нет. Семья — это трамплин, с которого ребенок прыгает во взрослую жизнь. Если трамплин не упруг, хорошего прыжка не получится. Если трамплин сломан, прыгая с него, можно свернуть шею. Одной из опор такого трамплина служит уровень самооценки, впитанный ребенком в семье. Понятно, что человеку, которого в детстве не очень ценили, в жизни будет сложнее.

- Твои слова заставляют меня почувствовать свою ответственность и осознать значение, которое для данного вопроса имеет семья. Поэтому прошу тебя поконкретнее объяснить, как научить ребенка ценить себя. Из чего складывается эта опора трамплина?

- Существуют два механизма воспитания самооценки в детях. Первый, классический, заключается в том, что родители, понимающие важность самооценки, дают ребенку внимание и заботу, которые, как мы говорили, создают ощущение собственной значимости.

Второй механизм более тонкий, но он оказывает не меньшее воздействие, чем первый. Его можно назвать имитацией, и зависит он от уровня самооценки самих родителей. Высокая самооценка, скорее всего, возникнет у меня, если меня будет ценить человек, трезво относящийся к себе. Так что лучший способ научить ребенка ценить себя — поднять собственную самооценку. Но обрати внимание: обмануть ребенка не просто. Известно, что 75 процентов информации человек усваивает на невербальном уровне, поэтому дети в большей степени замечают наши действия, а не то, что мы им говорим.

- Я полагаю, это условие должно выполняться, даже если я стану искать среду для повышения самооценки на стороне?

- Определенно. Зачем надо, чтобы меня ценил кто- то, кого я не уважаю, или тот, кто сам плохо относится к себе?

Всегда, когда речь заходит на эту тему, я вспоминаю одну сказку. Я редко рассказываю ее на публике, потому что она довольно жестокая. Вот и сегодня, разговаривая с тобой, я се вспомнил, но на этот раз решил все же поделиться. История эта доказывает, что всегда нужно быть готовым платить за свои поступки, а также превосходно иллюстрирует, как сильно влияют на нашу жизнь отношения с родителями.

В далеком селе жил когда-то один человек, ему только недавно исполнилось шестьдесят лет, но он уже совсем одряхлел и не мог ничего делать, даже следить за собой. Его жена умерла, когда рожала последнего ребенка, три старших сына завели свое хозяйство, за отцом долгое время ухаживал младший сын, но в один прекрасный день и он женился.

Сразу после этого четыре брата встретились и стали думать, что же делать с их немощным отцом. Никто из братьев не мог взять его в свой дом, а денег для найма человека, который стал бы ходить за стариком, они не имели. Они долго спорили и наконец решили заботиться об отце по очереди.

Приняв решение, сыновья, сменяя друг друга, стали ухаживать за отцом, но вскоре поняли, какое это хлопотное и дорогое дело. Сначала одному, потом другому брату начали закрадываться в голову мысли, что старик зажился на этом свете.

Сыновья жалели отца, но сил ходить за ним у них не осталось. Тогда братья вновь собрались и решили, что зимой, когда ударят первые морозы, они заведут отца в лес и оставят его там, а холод и волки сделают остальное...

Когда землю засыпало первым снегом, братья пришли в дом старика.

- Собирайся, отец, пойдем с нами.

- Сейчас? На улице же снег! — удивился отец, но подчинился.

Оказавшись в лесу, братья стали выбирать место, где можно было бы бросить отца, чтобы он не смог найти дороги домой. Они заходили все дальше и дальше и наконец вышли на большую лесную поляну.

Вдруг старик замер и сказал:

- Здесь.

- Что здесь? — удивились сыновья.

Но старик словно не слышал их, а только повторял:

- Да, именно здесь. На этом самом месте.

- Что это за место, отец? О чем ты говоришь? — спросил отца старший сын.

И старик ответил:

- Почти двадцать пять лет назад я бросил здесь своего отца.

- Я сейчас расплачусь… Очень жестоко. Понимаю, почему ты ее не рассказываешь.

- К счастью или к несчастью, в этом определяющая сила воспитания. Как правило, мы относимся к родителям так, как они нас научили, как они относились к своим родителям и каким образом наши дети будут относиться к нам.

Когда дети видят, что мы любим своих родителей, заботимся о них и поддерживаем их, они и сами в будущем станут так делать. Но если я постоянно повторяю: «Когда же наконец умрет мой старый отец?» — в один прекрасный день и мой сын задумает бросить меня в лесу. Подобным образом проходят и остальные уроки воспитания. Если я твержу, не переставая, что ненавижу работу, жизнь ужасна, а я ничего не стою, если моя самооценка низка, как же я смогу научить своего сына (сына человека, ни во что себя не ставящего) ценить себя? Только тот, кто ценит себя, способен передать это умение своим детям.

То же самое происходит, когда самооценку приходится повышать взрослому человеку. Лучше всего это получается среди людей, которые гордятся собой и умеют управлять своей жизнью.

- Твои слова важны, и я согласна почти со всем. Но ты ничего не сказал о любви к себе. Как же так?

- Да, верно, если мы вновь вспомним компоненты самооценки, то заметим, что любви к себе среди них нет. Я считаю самооценку чрезвычайно значимой, она один из столпов психического здоровья. А любовь к самому себе — это близкое качество, но другое.

- У меня есть сомнения относительно твоих составляющих хорошей самооценки. По поводу слова «гордость». Тебе не кажется, что гордость скорее недостаток?

- Все зависит от твоей позиции. Потому я и оговорился, что это сложное понятие. Но лично я достаточно горд тем, что я такой, какой есть.

- Разве это не тщеславно?

- А разве это можно назвать тщеславием? Тщеславие — это уверенность в том, что я лучше тебя и всех остальных.

В Мексике мне рассказали один анекдот об аргентинцах в Испании.

Некий профессор, читая лекцию, заметил:

- Тщеславие... это маленький аргентинец, который живет внутри каждого из нас...

Тут со второго ряда поднялся мужчина:

- Можно вопрос?

Профессор кивнул, и мужчина сказал:

- Я аргентинец. Почему это я маленький?

- Ну да, об этом и речь. Разве тщеславие не является результатом чрезмерно раздутого эго? Разве гордость не антоним скромности?

- Наверное, это зависит от того, кого ты назовешь гордым. В моем понимании гордиться собой — не значит заливать другим о собственной важности, а говорить это самому себе, шепотом.

- Я всегда считала, что быть скромным лучше, чем гордиться собой.

- Ты продолжаешь упорствовать... Скромность — это противоположность тщеславию. Но тщеславие не эквивалент гордости. Радость, которую испытывает отец, когда его сын с отличием заканчивает университет, — это настоящая гордость. Но если он начинает кичиться этим перед друзьями — тщеславие.

- Я понимаю. Не надо думать, будто до меня ничего не доходит, но все равно это слово не дает мне покоя.

- Ну тогда назови это ощущение, как тебе нравится. Понимаешь, для меня, грубо говоря, мочиться под себя — значит мочиться под себя. Если кто-то предпочитает называть это энурезом, потому что так звучит деликатнее, — да пожалуйста. Так и здесь. Если тебе не нравится слово «гордость», используй какое-нибудь другое!

Главное — помнить: важно именно гордиться своей жизнью, а не просто быть ею довольным. Я никогда не забуду того ощущения гордости, которое возникло у меня, когда мои дети, Демиан и Клаудия, наперебой рассказывали нам с женой, как понравилось их друзьям гостить у нас. Они то и дело повторяли возгласы приятелей: «Ого, какой красивый дом! Какая у тебя красивая мама! Все было так вкусно!» Мы с женой были тогда чрезвычайно горды, ведь ту атмосферу в доме, которую мы создали и старались поддерживать, заметили не только наши близкие, но и люди со стороны.

- Самооценка сильно связана с личными достижениями и гордостью?

- Да. Но она не должна зависеть исключительно от достижений.

- М-м-м… Не знаю.

- Это мое мнение, можешь не соглашаться.

Послушай. Если мы и дальше будем встречаться и беседовать, я хотел бы кое-что прояснить. То, о чем я говорю, всегда лежит в основе моего мировоззрения. Да, я часто настаиваю на своем, иногда бываю даже резок, но не позволяй себя обманывать. Это лишь одна из многих точек зрения, только мое мнение. Если человеку приходится много беседовать с другими, со временем он начинает говорить по-настоящему убедительно. Но это не значит, что он прав. Заметь: темы, которые я поднимаю в беседе, важны для меня, и именно поэтому я к ним обращаюсь.

Однажды из уст одного аргентинского юмориста, Луиса Ландризины, я услышал историю, которая отлично иллюстрирует эту идею.

В пампасах Аргентины один гаучо пил мате, сидя у дверей своего скромного жилища. Вдруг рядом с ним остановился роскошный автомобиль, огромный и, разумеется, ужасно дорогой. Из него вышел изящно одетый сеньор и обратился к гаучо:

- Скажите мне, добрый человек, где находится ранчо «Петух»?

Тот отпил мате и принялся размышлять вслух:

- «Петух»? «Петух»... «Петух»... Слушайте, я так редко выхожу, что... «Петух»... Не могу сказать.

- Это должно быть рядом. Мне сказали, что на двести пятнадцатом километре нужно свернуть с шоссе направо и по грунтовой дороге ехать в течение двадцати минут до тропы. Именно там я его и найду. После поворота я ехал минут пятнадцать, и ранчо должно быть где-то неподалеку.

- «Петух»? Не-е-ет... «Петуха» тут нет... Я так редко выхожу, что даже не могу подсказать...

- Послушайте, вы должны знать. Это ранчо Родригеса Альгасы, самого крупного депутата конгресса.

- Родригес Альгаса? «Петух»? Не-е-ет, такого тут нет. Депутат? Не знаю такого.

- А по соседству у кого тут можно спросить?

- Нет, тут никого нет, я живу на отшибе... Соседи? Нет, я никого здесь никогда не видел. Я, по правде говоря, так редко выхожу, а близких соседей у меня нет. Вы сказали: «Петух»?

- Да, Родригес Альгаса, депутат.

- Нет, тут такого нет... Не могу ничего подсказать.

- Ладно, не волнуйтесь. А не знаете, где поблизости находится заправка?

- Заправка? Вы про... такое место, где бензин в тракторы заливают?

- Да, заправка.

- Ну, не знаю... Заправка, поблизости... Понимаете, у меня трактора-то нет. Заправки поблизости нет... Вы говорили, что ищете моего соседа? Нет, тут никого нет... Родригес Альгаса? «Петух»? Не знаю, что сказать, понимаете, я никуда не хожу.

- Ладно, не волнуйтесь. Расскажите тогда, как добраться до какого-нибудь поселка, я спрошу там.

- До поселка?

- Ну да, до поселка.

- Вы про... такое место, где дома...

- Поселок!

- М-м-м... Не могу сказать, я так редко выхожу... Я однажды ездил в поселок, когда был совсем маленьким, с отцом. Мне было лет пять-шесть, он отвез меня куда-то, где стояло много домов, и площадь, и... Но я не могу сказать, где он находился, я ведь почти не выхожу, понимаете? Вы сказали: «Петух»? Родригес Альгаса? Заправка? Сосед? Вообще-то тут их нет...

- Ладно, хорошо, вы мне помочь не сможете. Я сам попробую разобраться. Скажите мне, как вернуться к шоссе.

- Шоссе?

- Ну да! Господи... Не может такого быть! Я спрашиваю про Родригеса Альгасу, вы его не знаете! «Петуха» не знаете! Не знаете, где ближайший сосед! Не знаете, где заправка! Не знаете даже, как добраться до поселка! А теперь я спросил про шоссе, вы и этого не знаете! Вы невежда, вы дебил, вы ни черта не помните, вы идиот!

Гаучо выслушал крики сеньора и спокойно ответил:

- Возможно, я действительно такой, как вы сказали, но вообще-то тут только один человек заблудился, и это вы...

Это справедливо во всех отношениях. Ориентиры, нужные человеку, чтобы он не чувствовал себя потерянным, имеют смысл только для него, а для остальных — не всегда. Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть: то, что важным считаю я, не обязательно будет иметь значение для кого-то другого.

Мне кажется — по моему скромному опыту, — что люди, которые могут гордиться собой только за какие- то достижения, находятся на середине пути. Нынче очень популярна идея, что на высокую самооценку имеет право лишь тот, кто заработал больше миллиона евро, занимает высокий пост или обладает популярностью. Но это не так.

Не следует забывать, что успех человека измеряется в конце его пути. Сам же путь состоит из возможностей.

Добиться успеха, как сказано у одного английского философа, означает умереть там, где выберешь сам, в окружении людей, которых хочешь видеть. И не более того.

Считать, будто ценить себя можно, только достигнув какого-то рубежа, накопив определенную сумму денег, связав себя узами брака с нужным человеком, нарожав предусмотренное обществом количество детей и живя там, где хочется, — неверно.

- Да еще и опасно.

- Точно. Если бы умение человека гордиться собой зависело только от его успеха, тогда самооценка была бы фикцией. Ведь очевидно, что подобные достижения по большей части лишь тешат самолюбие, и в таком случае все приобретенное человеком — это признак тщеславия. В связи с этим я хочу сказать две вещи. Во-первых, вспомнить слова суфиев. С твоего позволения, я процитирую:

«Ты владеешь только тем, чего не можешь потерять при крушении».

А во-вторых, хочу рассказать еврейскую сказку, одну из тех, что у них по традиции передаются из поколения в поколение.

Один человек приехал из дальнего села за советом к известному раввину. Он зашел в дом раввина и с удивлением заметил, что у того нет мебели, кроме тюфяка, лежащего на земляном полу, двух кресел, одного жалкого стула и свечи. В остальном комната была совершенно пуста.

Человек задал вопрос, с которым приехал, получил на него по-настоящему мудрый ответ и направился к выходу. Но, удивленный скудностью обстановки, прежде чем уйти, он спросил:

- Где вся ваша мебель?

- А ваша? — поинтересовался в свою очередь раввин.

- Что значит, где моя? Я тут временно, — удивился человек.

На что раввин ответил:

- Я тут тоже временно.

Так вот, следует понимать: наше существование временно. Идея о том, что самооценка базируется исключительно на достижениях и привязана к материальной собственности, возникла благодаря современной культуре потребления. Но это неверно. Нет необходимости представлять из себя что-то определенное, не стоит гнаться за ценностями, которые кто-то извне определяет как «жизненно необходимые». Нужно просто быть, а это совершенно другое дело.

- Иногда случаются такие моменты, какие-то каждодневные мелочи, которые могут расцениваться как крошечные достижения.

- Согласен. Я называю это умением ценить мелочи, которые тебя окружают. Умение ценить то, что у тебя есть, что находится вокруг тебя, — очень хорошо, но в первую очередь нужно ценить то, кем являешься ты сам.

- Но в меру, да? Если перестараться, это может стать опасно…

- Ты намекаешь на эгоизм?

- Да.

- Ты подняла тему эгоизма, поэтому я задам тебе вопрос. Когда один человек называет другого эгоистом, что он хочет этим сказать?

- Что тот думает только о самом себе. Он никого не любит.

- А еще?

- Что никому не сопереживает.

- Прошу, продолжай.

- Он равнодушный.

- Хорошо...

- Считает, будто мир вращается вокруг него, и не способен поставить себя на место другого человека.

- Что-нибудь еще?

- Это понятие — антоним альтруизма.

- Это все?

- Эгоист бесчувственный. Ему недостает скромности!

- И последнее?

- Он любит только себя.

- Отлично. Когда человек хочет определить какое- то понятие, он в первую очередь выявляет все входящее в это понятие и исключает то, что к нему не относится. В противном случае точного определения не получится. Определять, как следует из самого слова, означает устанавливать пределы.

Например, у меня есть стол со спинкой, он немного низковат, и его, как правило, ставят рядом с другим столом... Я могу называть это столом, но на самом деле это стул. Согласна? Стол в форме стула — это стул, а не стол.

Таким образом можно рассмотреть все другие слова.

На мой взгляд, важно отметить, что бесчувственный человек не обязательно эгоист, он просто бесчувственный. Эгоист может быть бесчувственным, но это не единственная составляющая эгоизма.

- Ну ведь эгоисты часто бывают бесчувственными.

- Разумеется. Но у эгоистов иногда бывает и плоскостопие. Я хочу сказать, что эти слова не синонимичны и одной бесчувственности недостаточно, чтобы назвать человека эгоистом.

- А кто такой эгоист? Я где-то слышала, что эгоист — это человек, считающий, будто весь мир вращается вокруг него.

- Это эгоцентрист. Эгоист — это эгоцентрист, эгоцентрист — эгоист? Пока не знаю. Попозже посмотрим, так ли это. Человек, думающий, что все в мире зависит от него самого, по крайней мере с формальной точки зрения, не эгоист, а солипсист. А те, кто не разделяет его идею, — жалкие люди. Я не совсем уверен, что они эгоисты.

Всё, что ты назвала, — это определения жалких, жадных, бесчувственных людей, психопатов и, как мы увидим позднее, самовлюбленных типов... Пожалуй, больше всего я согласен с твоим вариантом «антоним альтруизма». В конце беседы мы рассмотрим, что же под этим подразумевается. Возвращаясь к нашему вопросу, говоря об эгоизме, исследуем значение этого слова, так же как мы поступали с «самооценкой».

Посмотри-ка... Слово «эгоизм» состоит из частей «эго-» и «-изм». Что такое «эго»?

- Я.

Ясно, «эго» значит «я». А «изм»?

- Доктрина.

- Может быть, но тут подразумевается кое-что еще. Ты не замечаешь?

- Это увеличительный аффикс.

- Разумеется, но что он увеличивает?

- Оценку.

- Хорошо. Завышенная оценка, ценность... И при этом степень моего интереса к определяемому объекту. На самом деле суффикс «-изм» означает сильную склонность или предпочтение.

- И это всегда плохо.

- Плохо? Буддизм — это плохо?

- Не знаю.

- Кубизм, патриотизм, позитивизм. Все эти -измы плохие?

- Теперь мне уже так не кажется.

- Не все это плохо. Почему? Плохой может быть склонность человека к определяемому понятию, но не само слово по себе. Значит, это не обязательно отрицательное понятие, а только горячая преданность чему-либо или кому-либо. Буддист — человек, который предпочитает все, что связано с жизнью Будды и его религией.

Суффикс «-изм» обозначает привязанность, часто даже любовь к предмету, выраженному словом, к которому добавляется этот суффикс. Буддизм — это привязанность и любовь ко всему, связанному с Буддой; иудаизм — ко всему, что связано с еврейской культурой; марксизм — предпочтение марксистской идеологии всем остальным путям развития общества; терроризм — склонность добиваться своих целей путем террора; пацифизм — привязанность к мирной жизни и так далее.

Следовательно, этимологически эгоизм — это привязанность к Я, любовь к себе, возможно, чрезмерно сильная. И что в этом плохого? Разве плохо очень любить себя?

Некоторые считают, у того, кто сильно любит себя, в душе не остается места другим. Я обожаю подобные заявления, ведь после них очень просто доказать, что все на самом деле не так...

На самом деле мысль, что человек, сильно любящий себя, не может любить остальных, — неверна. В нашем обществе эта идея считается очень толковой, будто у людей есть какое-то ограниченное количество любви. Если согласиться с данной теорией, то получится, будто у одного человека, например, имеется 11,28 международных единиц любви, и всю ее он тратит на себя, поэтому уже не способен любить других. Сколько у человека любви? Какой объем? Кто его высчитал?

Разве, когда у нас рождается второй ребенок, мы перестаем любить первого, чтобы маленькому тоже досталось любви? Откуда берется любовь ко второму ребенку, к новым друзьям? Разве если я сильно люблю свою жену, то вообще больше никого на свете не смогу полюбить? Это ведь не так.

К счастью, наша способность любить не имеет подобных ограничений. Не доказано, что человек перестает любить других, если сильно любит самого себя. Он может не любить других, так как не способен на эмоции или испытывает боль, но не потому, что он эгоист. Мы можем лишь поразмышлять, почему другие люди не вызывают никаких эмоций у такого человека.

Ты сказала, что гордость может быть опасна. А мне настоящая опасность видится в том, что людей — и особенно детей — заставляют верить, будто человек, слишком любящий себя, не в силах хорошо относиться к другим. Это ложный посыл, на самом деле все точно наоборот. Любить других можно, только полюбив самого себя. Человек, который не любит себя, не в состоянии полюбить никого другого.

Если человек говорит, что он любит людей, но при том плохо относится к себе, — это ложь. Либо первая, либо вторая часть фразы — неправда.

Принимая во внимание все сказанное раньше, я предлагаю тебе следующее определение эгоиста: эгоист — это человек, который предпочитает себя всем остальным.

- Всегда?

- Да, почти всегда.

- За исключением его детей.

- Совершенно верно. За исключением его детей. Существует множество книг по психологии, где описывается, как вести себя с другими людьми, и такое же огромное количество книг, в которых говорится об отношениях между родителями и детьми. Что любопытно — в книгах второго типа делается множество заявлений, противоречащих тому, что написано в книгах первого, но авторы как тех, так и других книг в какой-то мере правы. Сегодня мы не станем концентрироваться на отношениях родителей с детьми, хотя, возможно, поговорим об этом в следующий раз.

Хочу сказать, что родители обычно не рассматривают детей как нечто отдельное от них самих. Предвкушая твой вопрос, объясню сразу. Наши дети — особенные, они для нас единственные и чудесные, но к нам они подобным образом не относятся.

- Почему?

- Если быть кратким — потому, что они ЯВЛЯЮТСЯ продолжением нас, а мы их продолжением не являемся. Кроме того, мы начинаем их любить еще до их появления, а для них полюбить нас — целая задача. Ясно только то, что наши дети также способны на безусловную любовь, которую мы к ним испытываем, но не по отношению к нам, а по отношению к собственным детям. Это передается сверху вниз, а не снизу вверх; это необратимо.

Но сейчас мы ограничимся отношениями со всеми окружающими нас, а не только с этой исключительной группой. Я еще раз хочу подчеркнуть: эгоист является таковым не потому, что сильно себя любит. Иногда мне хочется напечатать множество постеров и расклеить их повсюду:

ЭГОИСТ —

это человек, который любит себя

и ставит себя на первое место

перед остальными людьми

А под ним — еще один постер с провокационным вопросом:

И что с того?

Я и тебе задам этот вопрос: и что? Разве плохо предпочитать себя остальным, отдавать первостепенное значение своим желаниям, ставить свои потребности выше чужих? Хотя бы иногда?

Я удивляюсь, когда замечаю, что людей злит эта тема. Все знают, мои слова верны, но все равно начинают со мной яростно спорить, так как полученное воспитание твердит им, что это неприемлемо. Ну и как же поступать тогда? Разве я должен отдавать предпочтение их точке зрения? Неужели кто-то верит, будто в первую очередь я должен позаботиться о нуждах других и лишь потом — о своих? Это совершенно нелепо. Надо признать, существуют по крайней мере две разновидности эгоизма. Здравый эгоизм, такой, который встречается у здравомыслящих людей, и патологический эгоизм, случающийся у крохоборов, манипуляторов, авторитаристов и обиженных.

Возьмем мои взаимоотношения с женой, важнейшим человеком в моей жизни. Должен ли я любить ее больше, чем себя? Подумай. Во-первых, спросим: а почему я с ней? Почему мы живем вместе? Я знаю, как наши отношения важны для меня, насколько поддерживает меня ее любовь. Но я не готов сказать, будто то же самое происходит и с ней. Я с женой не для того, чтобы сделать ей одолжение. Я с ней ради себя — и в любом случае я надеюсь, что ее мотивы аналогичны.

Быть с другим человеком ради него самого — значит жертвовать в хорошем смысле слова, отказываться от себя. Меня раздражает и возмущает, когда люди мелют что-то типа: «Я делаю это только ради тебя».

Знаешь, что на самом деле совершает человек, который так говорит? Он как бы записывает в блокнотик подробности этого события, дабы потом выставить тебе счет: «10 октября 1998 года мне пришлось сделать для тебя вот это, а значит... за тобой должок». А «должок» означает: «В следующий раз, когда я пойду куда- то, ты должна будешь сопровождать меня, даже если не захочешь, так как я ходил с тобой 10 октября».

И это не шутка. Играя в такие игры, надо быть начеку. Я считаю, человек должен научиться жить, используя самооценку и эгоизм, под которым подразумевается предпочтение собственных интересов.

- А какое место тут отводится взаимовыручке? Ты же не будешь отрицать, что взаимовыручка тоже валена.

- Да, я этого не отрицаю. В первую очередь потому, что понятие взаимовыручки не так далеко от эгоизма, как кажется. В жизни человека есть два этапа, которые мы условно назовем взаимовыручка-туда и взаимовыручка-обратно. Чтобы дойти до обратного этапа, нужно много пережить, приобрести определенный опыт, раскрыть какие-то секреты. На самом деле человек точно не знает, находится ли он уже на обратном пути, но он получает подсказки, позволяющие ему следовать дальше.

Как говорит священник Мамерто Менапасе, живущий в аргентинском городе Кордоба, если восемнадцатилетний утверждает, что он уже «на обратном пути», это значит, он «недалеко еще ушел...». Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю эти слова, и я рад, что ты тоже улыбаешься. На самом деле лишь спустя некоторое время после разворота ты осознаешь, что это произошло. Но надо также, чтобы это открытие сделали и твои близкие.

Если я нахожусь на первой половине пути, при этом я хорошо воспитанный и более-менее умственно здоровый человек, то я должен помогать людям. Почему я так считаю? Вот несколько доводов моей правоты.

Потому что я сам могу оказаться в беде.

Потому что, когда мне будет плохо, другой человек подумает обо мне и поможет мне.

Потому что я чувствую вину, если не помогаю другому человеку.

Потому что этому меня научили родители.

Потому что опасаюсь, что Бог или жизнь меня накажут, если я этого не сделаю.

Потому что мне все вернется вдвойне...

Это некоторые из причин, которыми руководствуется идущий туда. И из нашего определения ясно, что это эгоистические причины. Ведь очевидно, этот человек в первую очередь заботится о себе. Здесь не заметно признаков альтруизма. Ты ведь говорила, что эгоизм и альтруизм — антонимы, да? На самом деле альтруизм, как мы теперь знаем, — это предпочтение интересов другого человека собственным. В целом это чудесно, но, если бы человек проявлял альтруизм постоянно, я бы счел его нездоровым. Ведь, чтобы сопереживать окружающим, альтруистом быть не обязательно, по крайней мере, это верно для взрослых людей со здоровой психикой.

В какой-то момент человек начинает осознавать свое место в мире и разворачивается. Он вступает на обратный путь, как и все мифические герои. После этого с ним происходит одна из самых удивительных трансформаций, какая только может произойти с человеком. Он открывает для себя радость, которую получаешь, когда делаешь что-то для кого-то, кого любишь или кого даже не знаешь.

Это случилось со мной не так уж и давно, и лишь после я начал понимать истинную ценность помощи и важность эгоизма. И с тех пор я говорю: «Я эгоист, я большой эгоист, и, поскольку мне доставляет удовольствие помогать другим, я буду это делать, так как я хочу это делать, потому что меня это радует. Я это делаю для себя, а не для тебя, поэтому ты мне ничего не должен».

Однажды мне сказали, что в языке гавайцев куда меньше слов, чем в нашем. Слово, которым выражают благодарность, «махал» («majal» или «mahalo»), означает «я тебе очень признателен». Больше всего меня удивило, что в ответ на такую благодарность они вместо «не за что» тоже говорят «махал».

Если мы согласимся, будто язык, на котором мы говорим, многое рассказывает о своих носителях, мы оценим мудрость гавайцев, которые благодарят человека за то, что он разрешил себе помочь. Они наслаждаются самой возможностью помочь другим. Таким образом, обмен фразами «Махал!» — «Махал!» означает: «Спасибо за помощь!» — «Спасибо за возможность тебе помочь!»

Когда один человек помогает другому, в конечном итоге выигрывают оба.

Идея, что человек, помогая кому-то, должен заранее подсчитать свои потери, и порождает модную ныне концепцию, по которой добиться чего-то или оказать помощь можно, лишь принеся себя в жертву.

Любовь, альтруистическая или эгоистическая, — это другое дело. Любовь в моем понимании заключается не в постоянных жертвах, как раз наоборот. Следует научиться отмечать, что мы в течение дня делаем с любовью, что мы делаем для другого из эгоистических побуждений.

Зрелая любовь, по-моему, основывается на том, что человек, заботящийся о своих интересах, наслаждается, поддерживая во всем любимого человека, при этом не обязывая его ничем.