В массовое сознание крепко вдолбили: современная физическая картина мира не может быть ложной, потому что она подтверждается практикой. Вот они, мол, примечательные научно-технические достижения ХХ века – атомная бомба, лазеры, устройства микроэлектроники! Все они, мол, обязаны своим появлением фундаментальным физическим теориям!

Но, правда в том, что названные и многие другие технические штучки явились результатами экспериментальных и технологических прорывов. А теоретики уже задним числом притягивали «за уши» к этим прорывам свои «фундаментальные теории». И делалось это из рук вон плохо: теоретики только говорят, будто понимают, как все эти технические штучки работают – на самом же деле этого понимания нет.

Говорить о понимании имело бы смысл, если официальные теории отражали бы объективную картину экспериментальных фактов. Но они отражают совсем другую картину. Непредвзятое изучение экспериментальной базы физики показывает, что официальные теории далеко не соответствуют экспериментальным реалиям, и что для создания иллюзии этого соответствия часть фактов замалчивали (В 1982 году произошло замечательное событие. В Парижском университете исследовательская группа под руководством физика Alain Aspect провела эксперимент, который может оказаться одним из самых значительных в 20 веке.

Aspect и его группа обнаружили, что в определённых условиях элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния между ними. Не имеет значения, 10 футов между ними или 10 миллиардов миль. Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Проблема этого открытия была в том, что оно нарушало постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света. Эта пугающая перспектива заставила физиков замолчать опыты Aspect), часть перевирали, да ещё добавляли то, чего на опыте вообще не имело места ( если опыт противоречит теории, тем хуже для опыта). Ради труднодоступности таких теорий для понимания, отдавалось предпочтение тем из них, которые получались наиболее «навороченными». А ведь язык правды прост!

При этом согласно основоположнику классической школы, Ньютону «не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений… Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей».

Затем появился Эйнштейн, который прямо пишет в своей автобиографии: «Простите меня, Ньютон. Созданные Вами концепции даже сегодня влияют на научные исследования в физике, но их придётся заменить другими, более далёкими от сферы непосредственного опыта».

И так отдалил от сферы непосредственного опыта, что некоторые физики (наверно, самые совестливые), в частности Нобелевский лауреат Р. Фейнман пишет в своих лекциях: «Если вы поглубже вгрызётесь почти в любую из наших физических теорий, то обнаружите, что в конце концов попадаете в какую-нибудь неприятную историю» . И более конкретно, он же: «Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что квантовую механику не понимает никто». Куда уж яснее.

Посему, мы будем руководствоваться простым принципом: Если явление не возможно доходчиво объяснить, так что бы было понятно каждому, значит этого явления или нет, или его объяснение не соответствует действительности.

Физика из самой массовой науки превратилась в элитарную, и её практическая отдача резко упала. В оправдание такой ситуации часто прибегают к «критерию» Бора: всякая физическая теория «должна выглядеть достаточно безумной, чтобы быть правильной». Подобного рода взгляды на физику, как продукт математического формализма, принципиально не совместимы с нашим генетическим опытом, который именуется здравым смыслом.

Пока не будет понятия единство мира, его единой модели, его взаимосвязи, никакие формулы не будут работать. Потому что они будут не верными.

Начнём с начала, с полей. Ибо в утверждённой физике, это одно из самых основных и загадочных понятий. Как нам вещают, есть поля электрические, магнитные, тепловые и т.д, и т.п. А что же это за понятие такое – поле? И тут попадаем, согласно Р. Фейнману, в неприятную историю, да ещё какую. В утверждённой физике, вы не найдёте определения поля, в физическом смысле! Т.е. предмет не определён, и по большому счёту, физики вещают о том, что рождается в их головах, а не существует в реальности.

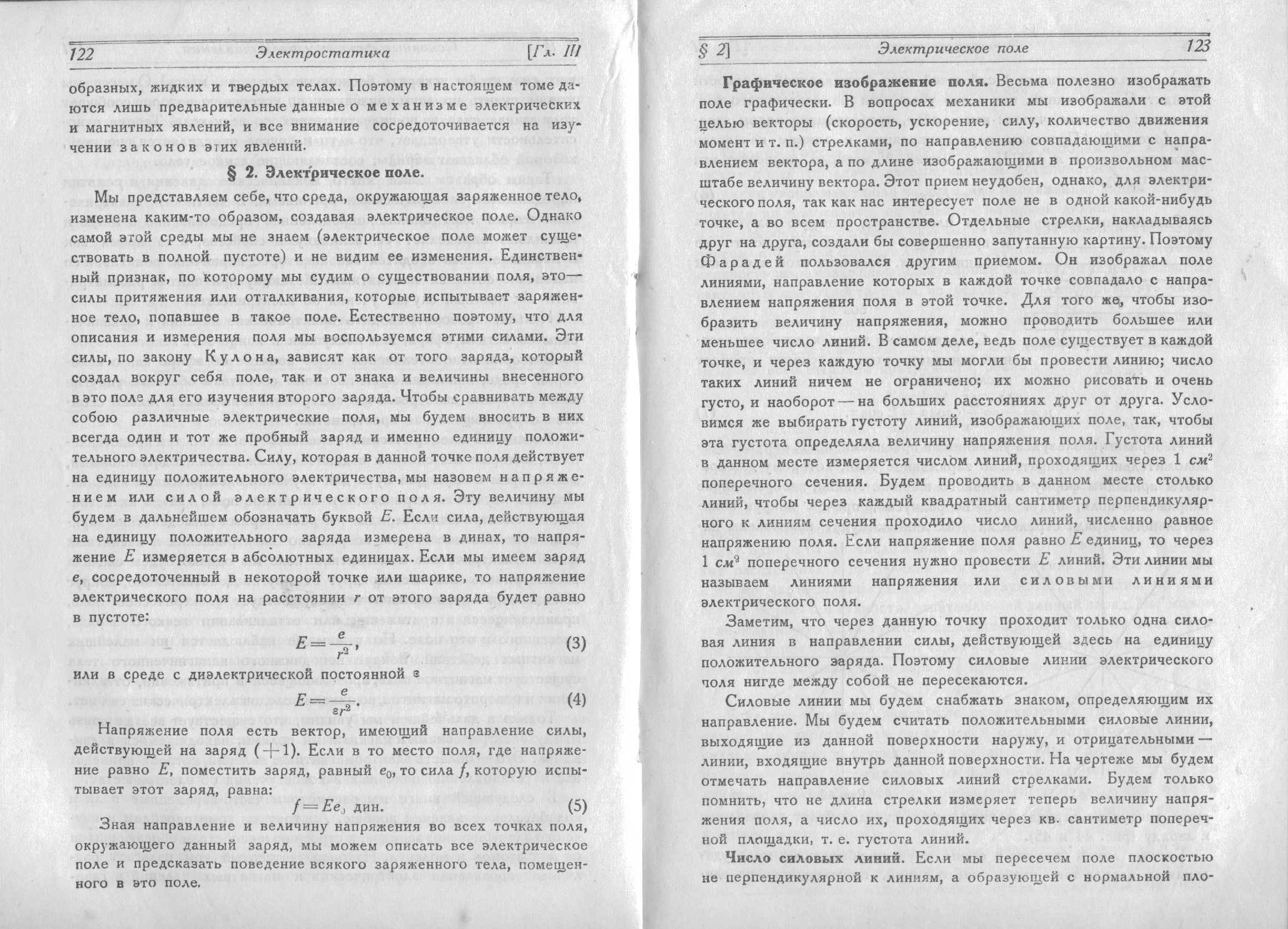

И начинается с первых шагов в физике – электростатики. Вот глава, так и называется «Электрическое поле», но самого определения – что такое поле мы не найдём. Соответственно, мы не знаем откуда оно берётся, его структуру и т.д, и т.п. И физики это тогда признавали «…самой этой среды мы не знаем..» ( Акад.А.Ф. Иоффе «Курс физики» 1933 г. ГТТИ Москва). Если этой среды не знают, то как можно говорить о том, что все дальнейшие рассуждения соответствуют действительности? А теперь самый важный момент – как физики догадываются о существовании поля? « Единственный признак, по которому мы судим о существовании поля, это- силы притяжения или отталкивания, которые испытывает, заряженное тело, попавшее в такое поле.» Получается такая цепочка: Среда (которую не знают), каким-то образом, и не известно откуда порождает эл. поле, которое обнаруживается в следствии воздействия на внесённое в него заряженное тело. И дальше идут сотни и тысячи томов описания этого следствия.

Тысячи томов, неизвестно о чём, наглухо завалили основополагающий вопрос – а причина-то какая, у этого следствия? А тут молчёк. Данная ситуация полностью соответствует принципу доктора Геббельса: Ложь надо повторять до тех пор, пока её не будут воспринимать правдой. Это, пожалуй, основополагающий принцип функционирования физики, а от неё систем образования и т.д.

Восполним пробел официальной физики,

Поле – это область пространства с однородным частотонаполнением (в первом приближении будем считать – с одинаковой частотой) . И сама официальная физика подтверждает это, правда, по умолчанию.

И теперь самый главный вопрос - а может поле является именно следствием появления заряженного тела?

Они же сами говорят, что они поле не знают и не видят. Соответственно, можно предположить, что пока не появится заряженный объект, и поле не появится, т.е вне заряженного объекта поле, которое можно регистрировать, не существует.

Теперь рассмотрим возможный механизм проявления регистрируемого поля. Как указано выше: Поле – это область пространства с однородным частотонаполнением, т.е. имеющее определённые параметры. Заряженный объект тоже имеет свои частотные параметры, не совпадающие с частотными параметрами т.н. поля. Соответственно, при внесении заряженного объекта в поле, происходит возникновение третьей суммирующей частоты, которая и проявляется в виде всевозможных взаимодействий. И именно, это следствие взаимодействия двух объектов, в действующей модели физики, называют полем. При этом надо отметить, что оно полностью удовлетворяет определению : Поле – это область пространства с однородным частотонаполнением (в первом приближении будем считать – с одинаковой частотой) .

Очень важный вывод: любое измерение изменяет физическую систему. Не возможно извлечь никакую информацию из системы, не изменив физические свойства этой системы.

Это большой прокол т.н. электростатики.

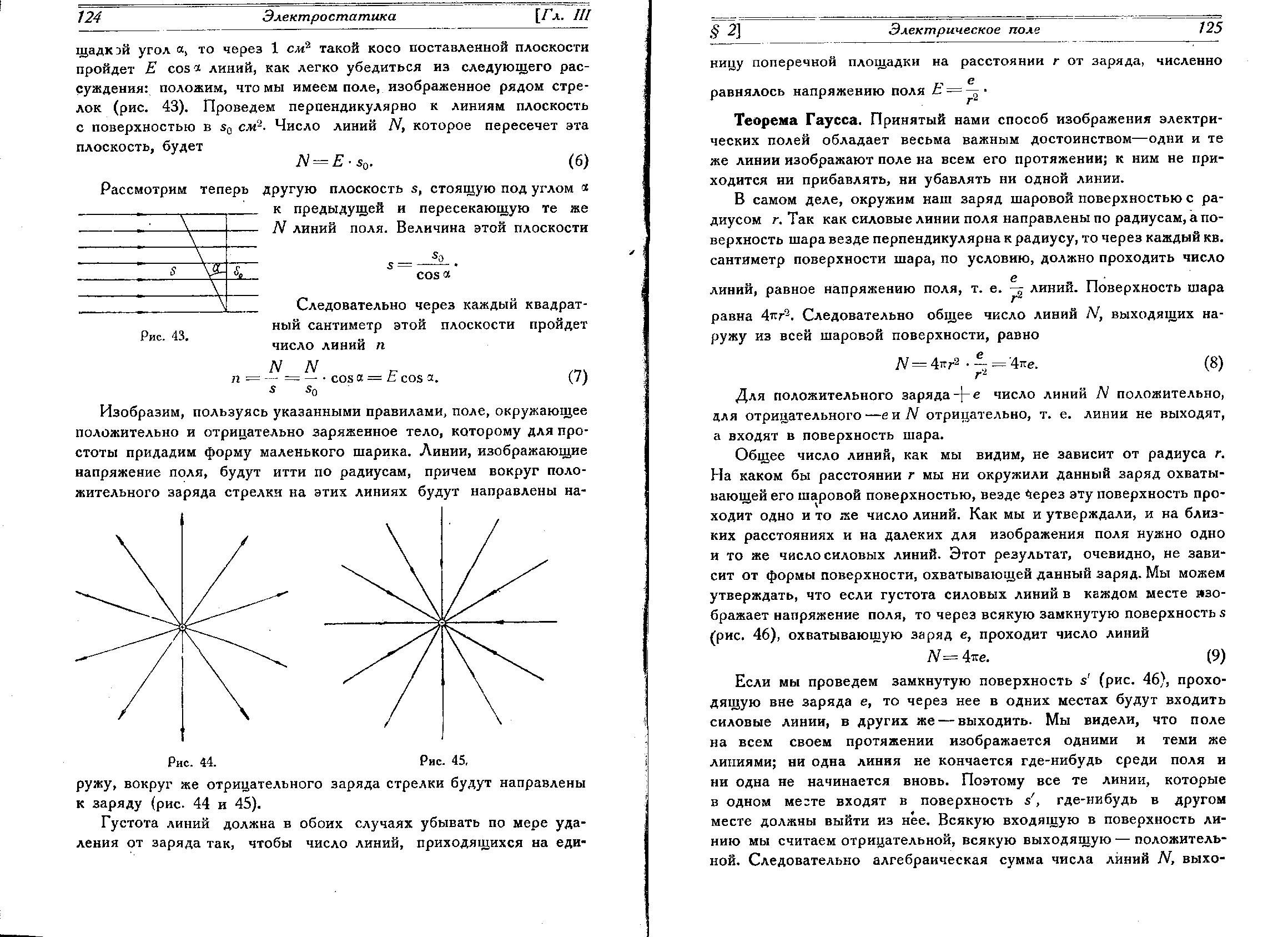

Тут мы видим, что в зависимости от частоты, есть радиоволны ( или электрические и магнитные поля), СВЧ-поля, тепловые поля и т.д. Вывод: вид полей определяется частотой, в первом приближении. А где в электростатике сказано про частоту полей, ни слова. Соответственно, могут быть только два вывода:

- официальная электростатика не совсем корректно объясняет наблюдаемые явления.

- официальная электростатика рассматривает то, что нет.

Истина, как правило, где-то посередине: официальная электростатика не совсем корректно пытается объяснить то, чего нет в реальности.

В природе всё гармонично, значит взаимосвязано. И эти взаимосвязи общие на всех уровнях – что внизу, то и вверху, что в малом, то и в большом. Изменение одного, вызывает соответствующее изменение другого и т.д. Мы находимся в среде реальности, которая постоянно меняется, и это изменение среды реальности вызывает изменение объектов наполняющих эту реальность. При этом каждый объект стремится к состоянию равновесия со средой нахождения, другими словами – объект стремится к минимально возможному обмену энергией со средой нахождения. А если быть точнее:

1.Каждый объект стремится к не отличию от среды своего нахождения.

Известен опыт: на лист кладём металлические опилки, под лист магнит, и начинаем вращать магнит, при этом опилки остаются на месте. Т.е. объект вращается, а магнитное поле нет. Соответственно можно сделать вывод, что магнитное поле не принадлежит магниту. Этот простой опыт и предыдущие рассуждения не противоречат Здравому смыслу. Основываясь на Здравом смысле, мы можем сделать очень важные выводы.

Ничто не имеет собственного поля.

Всё имеет, в зависимости от качественно-количественного состава, структуры, формы, положения в пространстве, скорости передвижения, параметров среды нахождения и т.д – поля проводимости, которые являются следствием взаимодействия объектов с различными частотными характеристиками.

Благодаря полям проводимости объект обменивается энергией со средой своего нахождения и приводит своё состояние к максимально возможному не отличию от среды нахождения.

Всё, что мы меряем, что ощущаем и сами мы состоим из совокупности сред.

Какими общими параметрами характеризуется состояние среды, в нашей реальности:

- ускорением свободного падения g

- частотным спектром колебаний , который искусственно ограничен диапазоном 0… 300 000 км\сек. На самом деле этот диапазон намного шире, в чём в дальнейшем убедимся.

- частотонаполнением – уровень наполнения энергией по каждой частоте частотного спектра, или частотно-энергетическая характеристика состояния среды.

Объект, вещество и т.д. характеризуется следующими общими параметрами:

- ускорением свободного падения g

- частотным спектром колебаний

- частотовосприятием – определяет максимально необходимый, отбираемый из среды нахождения спектр частот и уровень наполнения энергией по каждой частоте, для формирования максимально возможных полей проводимости, или частотно-энергетическая характеристика состояния субъекта.

- формой, содержащей структуру.

******

Давеча размышлял над древней наукой алхимией. Которую затем зашельмовали и начали дробить на куски. И на этих кусках начали городить отдельные огороды – физику, химию и т.д..

А чем собственно не устраивала алхимия, и зачем нужно было это дробление. Моё мнение: тем, что алхимия базировалась на целостном восприятии окружающей действительности, что всё сущее представляется цепью взаимосвязанных событий. Вот в этом была её опасность. И что бы ликвидировать эту опасность «пастухи человечества» решили раздробить её на фрагменты.. Вот это засада!!! И вот тут происходит важное – при дроблении выпадают параметры взаимодействия фрагментов. Посему фрагментарное знание не может дать целостной картины.

Всё что мы вокруг наблюдаем - это всё превращения и изменения, одни быстрые, другие медленные. И в результате этих превращений и изменений, которые зачастую, мы не замечаем, проявляются отличия. И вот эти отличия мы уже можем лицезреть и измерить. А вот как эти отличия трактуются….???

С эфиром похоже, тоже не всё так просто. Если взять методологию «пастухов», то что бы вести стадо в нужном направлении с обеих сторон должны быть заборы. Например, в науке, «вечная борьба»: с одной стороны «забор» эфир – с другой «забор» отсутствие эфира, и т.далее до самого атома и ниже. Вот где ,похоже, собака зарыта – в тотальном делении с потерей взаимосвязей, и при этом с обеих сторон зачастую только ложь. Но так как есть выбор между двумя вариантами лжи, то процедуры вроде как соблюдены. Каждый выбирает ту ложь, которая ему ближе – демократия!

Переосмыслил некоторые простейшие опыты именно с этой точки зрения, и могу сказать, что вся беда действующей модели физики в том, что она утонула в догмах, и мы пользуемся этими догмами, без должного осмысливания. Например, современная модель физики утверждает, что электрический ток – это движение т.н. электронов. В своё время проводил простые опыты, глубокий анализ которых заставил в этом крепко сомневаться. Есть опыт якобы по определению энергетики человека.

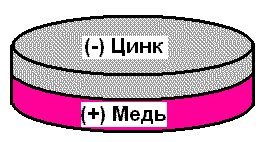

Кладёшь одну ладонь на медный лист, другую на цинковый, а между ними вольтметр, и этот вольтметр показывает какое-то напряжение ( у меня было 1,5 вольта). Если верить существующей физике, то это измеряется разность потенциалов «бегущих» электронов. Т.е. эти т.н. электроны «убегают» из одной ладони в другую, через медную и цинковую пластину, провода, что и показывает вольтметр. Ну, ещё к этому «за уши» подтягивают гальваноэффект, который всё равно «опускают» до уровня т.н.электронов. Но это же – бред.

А если здраво посмотреть. Так, например теплота - это субгармоники вибрации тела, а звук, очень низкие субгармоники, как волны в океане. Но и звук, и тепло, и радиоизлучение и свет, суть один вид явления – волновой, а точнее взаимодействия пары волн. Пара разных материалов, всего - на всего, предоставляет различные частотные объекты, что при помещении в высокочастотно вибрирующую среду, в данном случае руки, вызывает их различный отклик.

А на самом деле, похоже, происходит вот что: кладём ладонь на лист меди, и теперь организм своими вибрациями воздействует на материал этого листа, и как ответная реакция, в самом материале также возникают вибрации, т.е. ладонь и медь переходят во взаимноуравновешенное состояние. И это изменённое состояние медного листа транслируется по проводнику. То же самое происходит с другой ладонью, только она лежит на цинковом листе, который также изменяет свое состояние, и это состояние также транслируется по проводнику. А вольтметр показывает РАЗНОСТЬ ИЗМЕНЁННЫХ СОСТОЯНИЙ, а не потенциал бегущих электронов. Положим обе ладони только на медные листы (или оба цинковых). Прибор ничего не показывает, электроны «не бегут». Ларчик открывается просто – в этом случае, разность изменений настолько минимальна, что прибор её не фиксирует, ведь материалы одинаковые, соответственно и изменения стремятся к нулю, что и показывает прибор. Вся соль в разной реакции различных материалов на одинаковое, в принципе, внешнее воздействие.

Отсюда простой вывод – прибор показывает не т.н. напряжение (или разность потенциалов) «бегущих» электронов, а разницу изменённых состояний вещества, которую трактуют в действующей модели физики как напряжение. И чем активней в организме изменения, тем большую величину он показывает. И этот простой опыт опрокидывает все лженаучные представления об эл. токе, как стае бегающих, как блохи, электронов, которые возведены в ранг фундаментальной догмы, и впариваются со школьной скамьи. Кстати, электрон никто не видел. Наблюдали след какого-то изменения, в результате столкновения, которое и назвали электроном, и пошло-поехало.

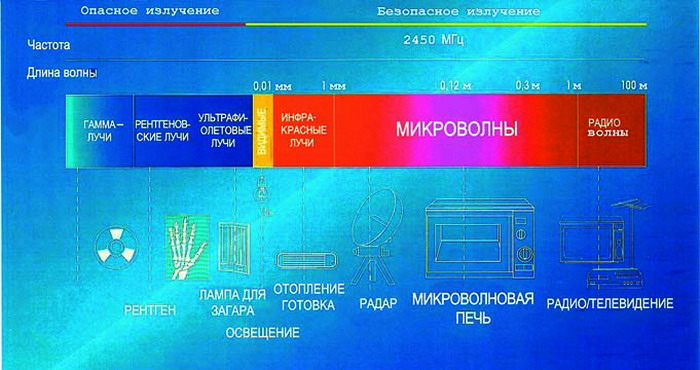

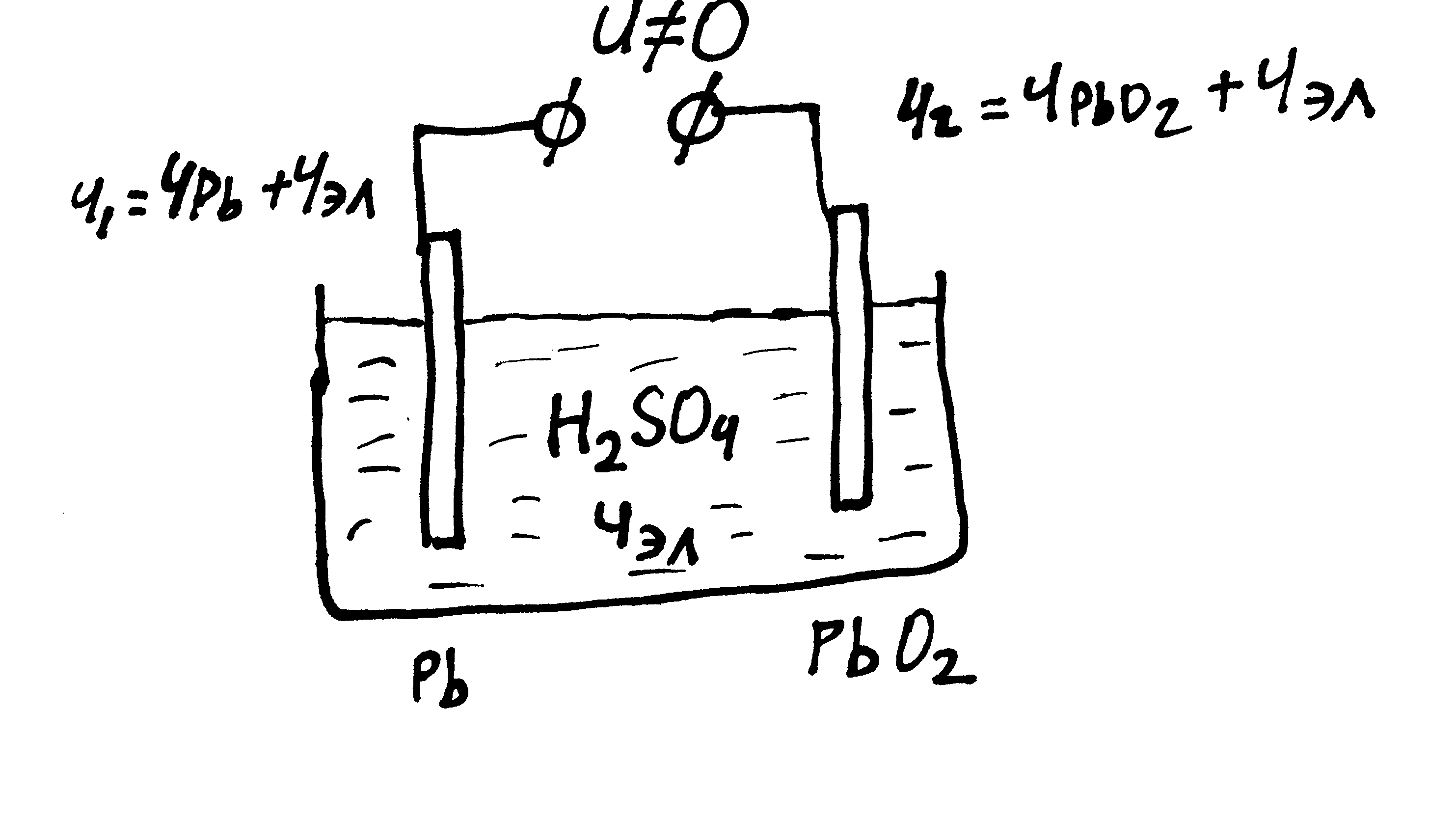

Этот же эффект присутствует и в аккумуляторе. В качестве примера рассмотрим кислотный аккумулятор:

Катод : Pb, ЧPb = 3,923

Анод : PbO2 , ЧPbO2=3,258

Ч - относительный показатель собственных колебаний среды вещества.

Величина собственных колебаний свинца выше, чем двуокиси свинца.

Как и в предыдущем случае, если у нас электроды находятся вне электролита, напряжения и тока нет.

Вопрос – почему? Есть такое всеобщее

правило, даже признаваемой официальной

наукой - любой объект стремится к

состоянию равновесного энергообмена

со средой нахождения, другими словами

– объект стремится к минимально

возможному обмену энергией со средой

нахождения. Мы ещё не раз будем

упоминать это фундаментальное явление

природы. Т.е. и свинец и двуокись свинца

сформированы в условиях , в первом

приближении будем считать НОРМАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ (НУ), которые имеет свои частотные

характеристики. Соответственно оба

материала обладают минимальным

энергообменом с данной средой, а по

сути, его отсутствием.

Вопрос – почему? Есть такое всеобщее

правило, даже признаваемой официальной

наукой - любой объект стремится к

состоянию равновесного энергообмена

со средой нахождения, другими словами

– объект стремится к минимально

возможному обмену энергией со средой

нахождения. Мы ещё не раз будем

упоминать это фундаментальное явление

природы. Т.е. и свинец и двуокись свинца

сформированы в условиях , в первом

приближении будем считать НОРМАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ (НУ), которые имеет свои частотные

характеристики. Соответственно оба

материала обладают минимальным

энергообменом с данной средой, а по

сути, его отсутствием.

Затем помещают электроды в другую среду, в кислоту. Кислота обладает своей частотной характеристикой Чэл = 3, 115469381

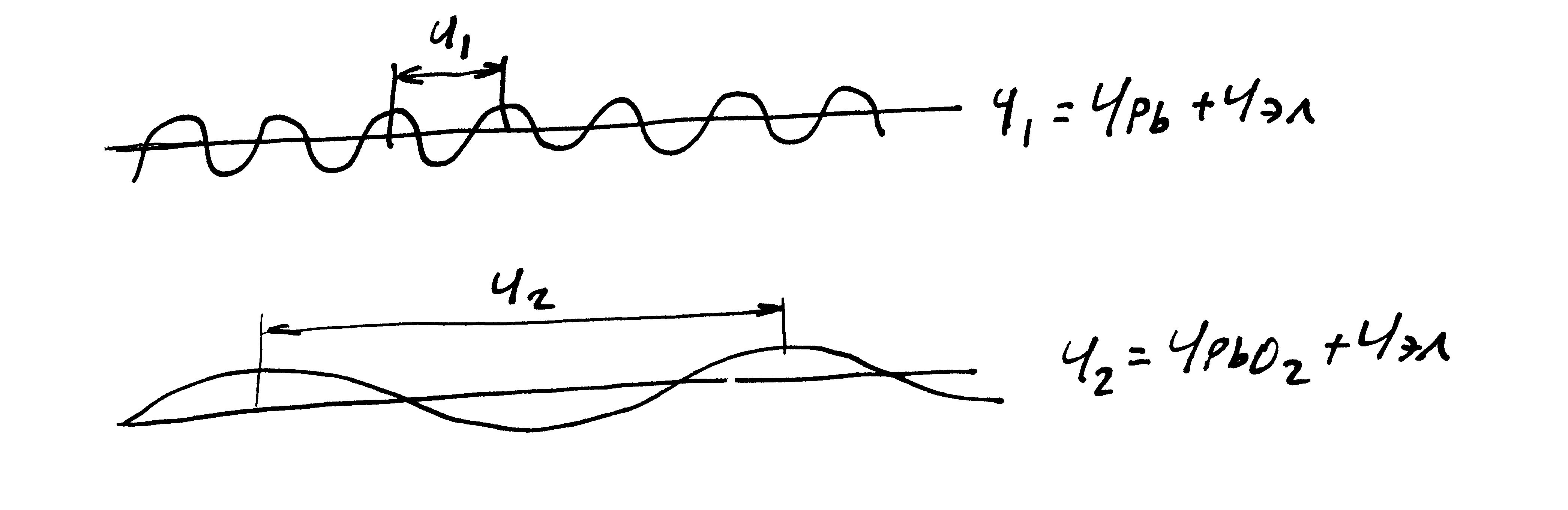

В результате взаимодействия вещества катода с кислотой, возникает взаимодействие, имеющее свою частотную характеристику:

Ч1 = √( ЧPb • Чэл ) = √(3,923 • 3, 115469381) = 3,495995

В результате взаимодействия вещества анода с кислотой, возникает взаимодействие, имеющее свою частотную характеристику:

Ч2 = √( ЧPbO2 • Чэл ) = √( 3,258 • 3, 115469381) = 3,185937733

В результате разницы между частотными характеристиками взаимодействия вещества анода с электролитом и вещества катода с электролитом, между пластинами появляется явление трактуемое как напряжение, и которое транслируется по проводам.

В общем случае: НАПРЯЖЕНИЕ – это разница частотных характеристик Ч1 и Ч2, материалов взаимодействующих с общей средой, отличной от НУ.

U= Ч1 - Ч2

Как отступление: наука зафиксировала - в теле человека есть напряжение между разными точками организма, местами значительное. Откуда берётся это напряжение? Ведь батареек в организме нет, а напряжение есть.

Ответ: сколько в организме различных сред и веществ – много, а какая общая среда, или вещество, которое присутствует в каждой точке организма – вода. Вот и причина наличия напряжения в теле.

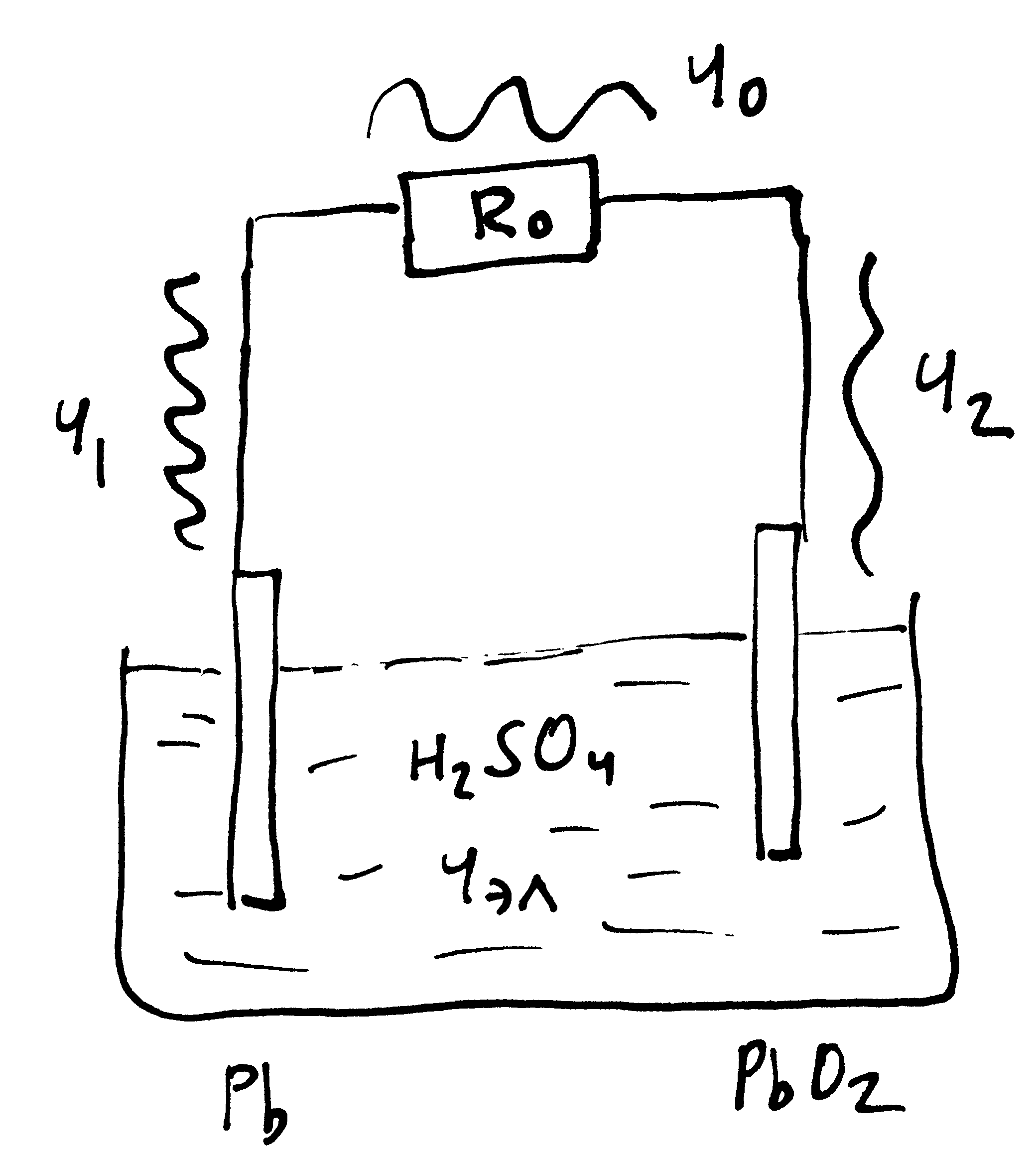

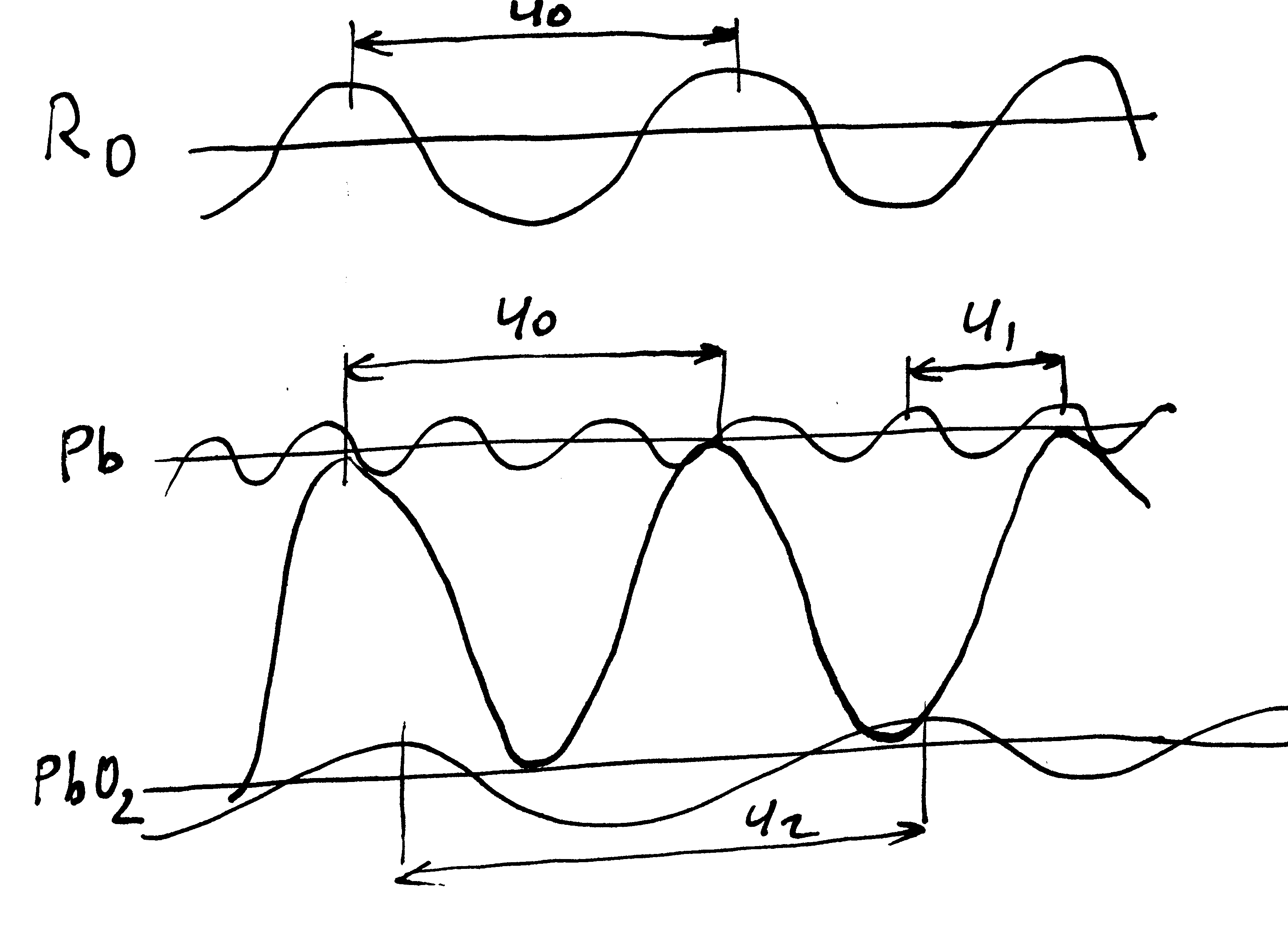

Далее, к клеммам аккумулятора подключается нагрузка, которая имеет сопротивление R0 . Сопротивление, в общем случае материал, вещество, которое тоже имеет свою частоту взаимодействия со средой нахождения, НУ - Ч0 .

В результате взаимодействия Ч1 , Ч2 и Ч0 возникает параметр именуемый силой тока I.

В общем случае, сила тока I – количество энергии, затрачиваемой на согласование нагрузки R0 со средой нахождения, НУ.

В данной модели, явление, называемое эл. током в проводнике, вызвано взаимодействием веществ с различными частотными характеристиками, находящимися в среде, отличной от НУ. Эта модель подтверждается и реальными объектами описанными выше.

В результате анализа данной модели приходим к очень важному выводу - что бы получить эл. ток под воздействием окружающей среды (НУ), необходимо изначально сформировать (выплавить) пару разных материалов в условиях, отличающихся от НУ. Для материалов выплавленных в измененных условиях, окружающая среда приобретает свойства условного электролита, и будучи помещённые в НУ, пара изменённых материалов проявляет явление именуемое эл. током. Получается твердотельный электрический элемент, который будет вырабатывать эл. ток сколь угодно долго, пока будет существовать среда нахождения.

Как видим, в этой модели нет места электронам, и прочим фантазиям «учёных мужей» заведшими человечество в тупиковую ветвь развития. Зато, какие открываются перспективы гармоничного развития…

………….

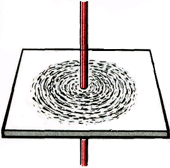

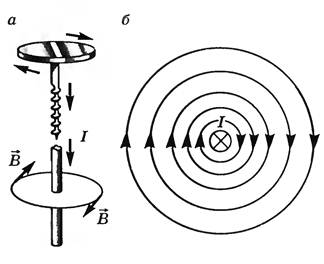

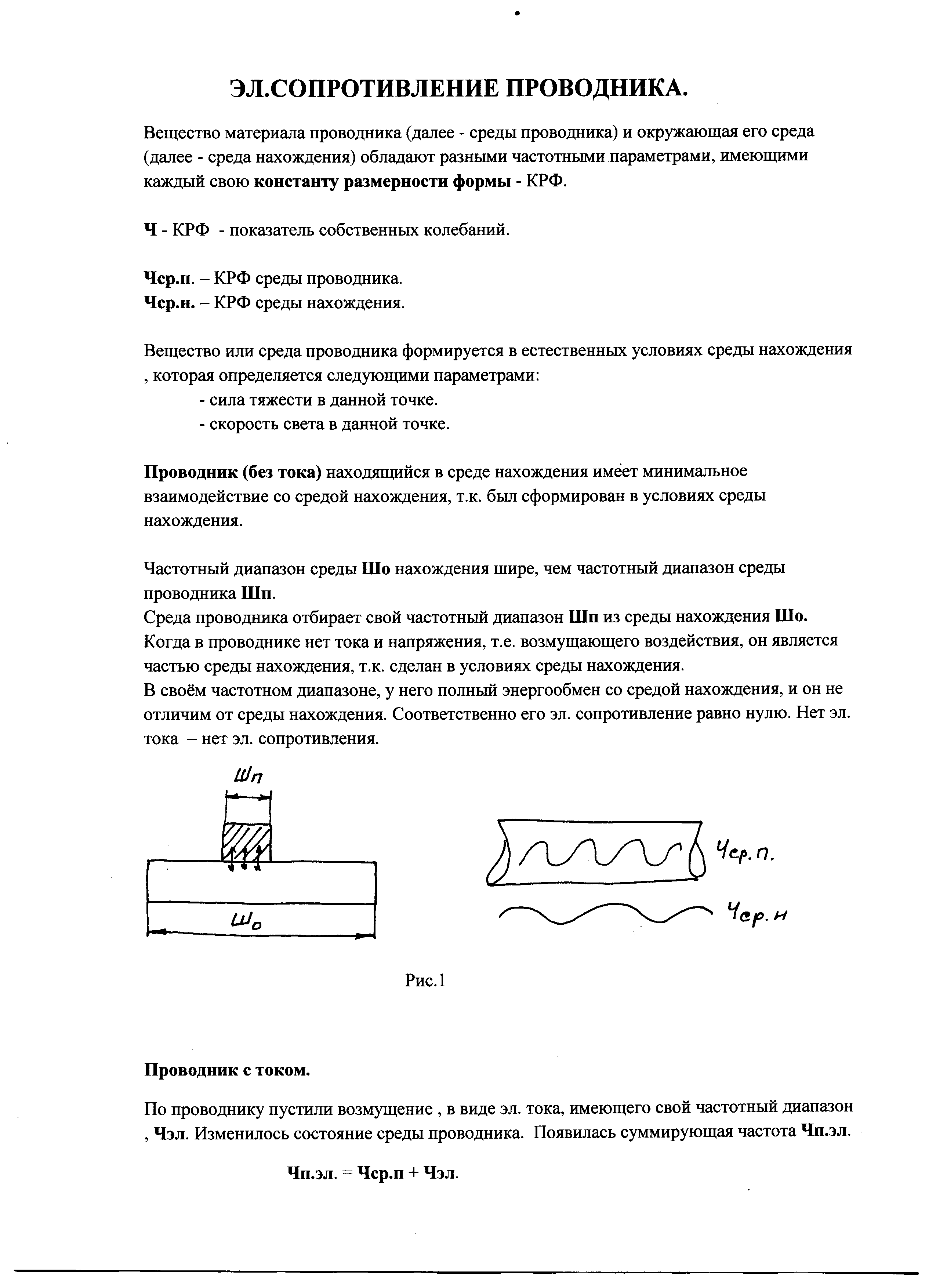

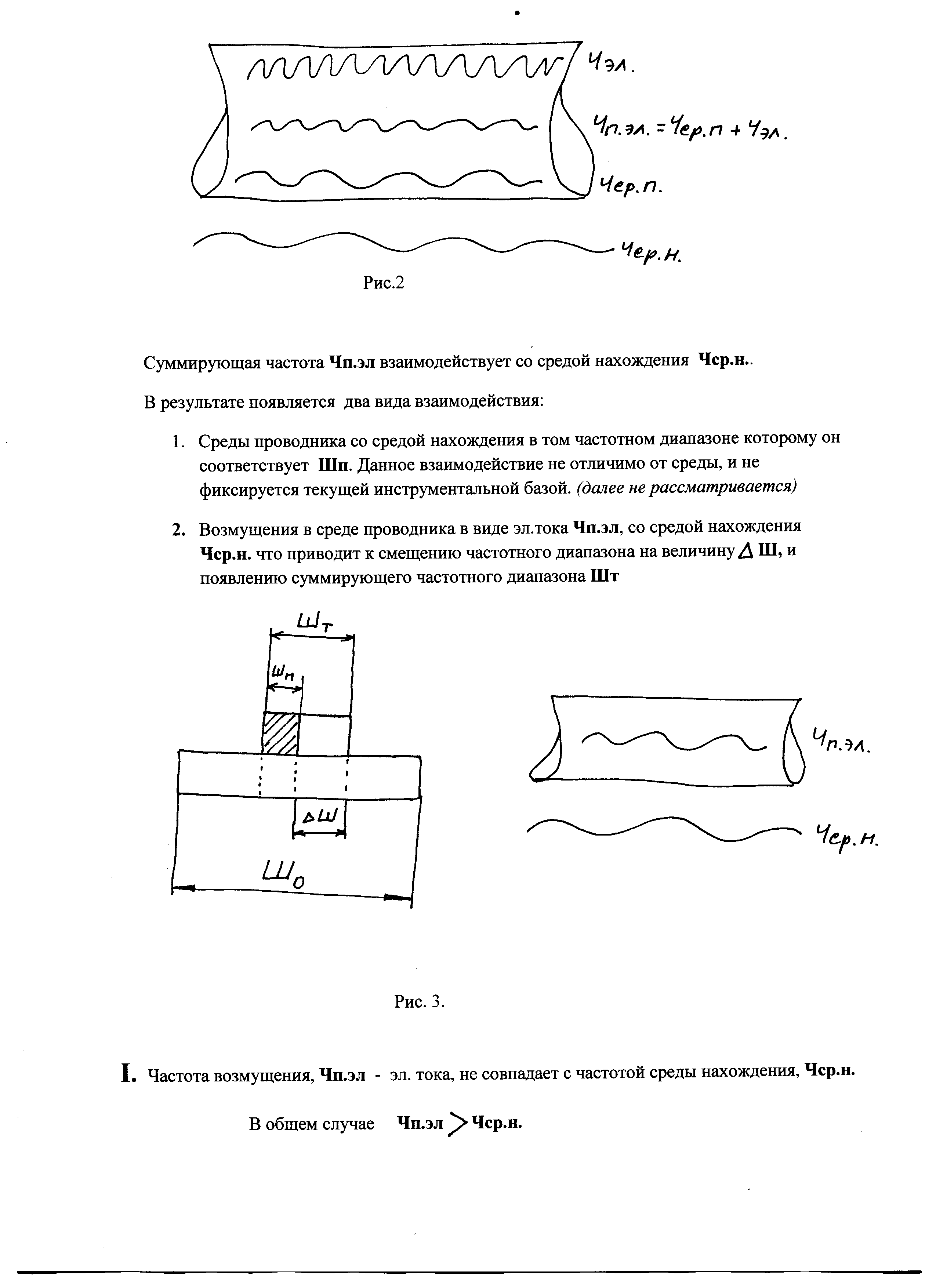

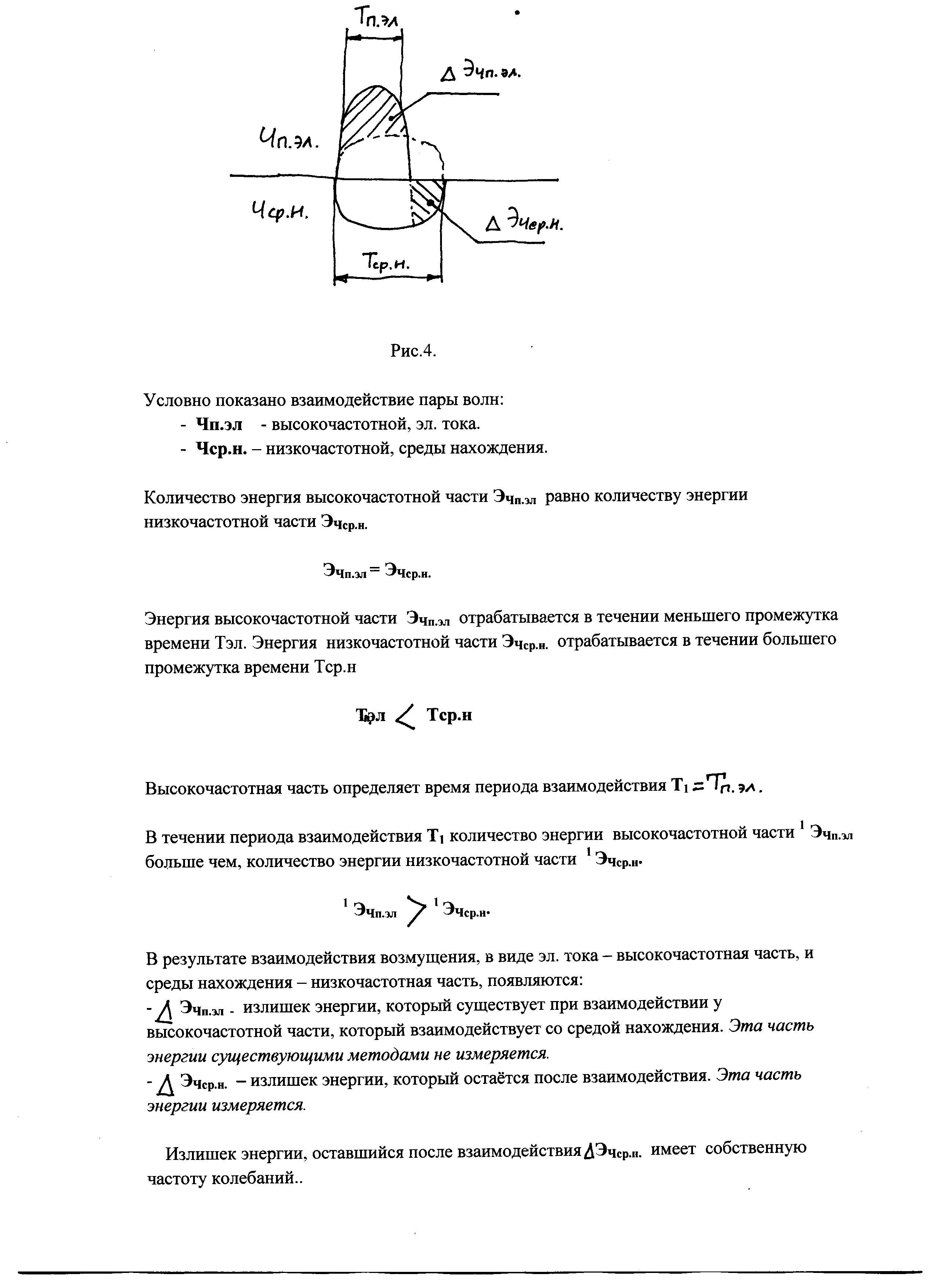

Теперь поговорим о магнитном поле вокруг проводника с током.

Для начала надо осознать одну простую вещь – далеко не всё что написано в умных, толстых, и обильно напичканых формулами учебниках и книгах, соответствует реальности. Явления тем указывают реально существующие, а вот трактовка и дальнейшие выводы… Важно понимать элементарные вещи, которые в книжках почему-то не написаны, а если и были когда-то написаны, то затем были закопаны под наукообразным словоблудием. Например, ещё со школы помню: Любой объект стремится к минимальному взаимодействию со средой нахождения. Помнить-то помнил, да вот истинный смысл данного явления начал доходить только сейчас. Потом это простое и основополагающее явление обильно посыпали всякими энтальпиями и прочей наукообразной лабудой, за которой пропал истинный смысл этого явления, и не случайно, т.к. из всех последующих рассуждений выпало понятие - среда нахождения. И как следствие выпала причина всех взаимодействий. А причина любого взаимодействия – обеспечить минимальный энергообмен со средой нахождения. Явление эл. тока наиболее показательно. И не спроста вокруг него «великие мыслители» масонского пошиба нагородили столько редутов. А на поверку всё очень просто.

Вот, например, лежит медный проводник без тока, у него состояние минимального энергообмена со средой, и как следствие, сколь значимого, магнитного поля вокруг него не обнаружим.

Затем пустили по проводнику возмущение в виде электрического тока. Изменилось ли его состояние под воздействием этого возмущения? «Наука» говорит – да он каким был такой и есть. Да, внешне он не изменился и химически тоже, а вот изменилось ли его внутренне энергетическое содержание под воздействием эл. тока. Да, изменилось. Такое трудно отрицать. И это возмущающее воздействие фиксируется напряжением и силой тока.

Раз изменилось состояние проводника, уже с током, значит должно измениться и его взаимодействие со средой нахождения. Это очевидно. И вот это взаимодействие мы можем наблюдать и фиксировать – т.н. магнитное поле. Нет тока в проводнике, нет и магнитного поля. Действует всё тоже самое правило: Проводник, уже с током, стремится к минимальному энергообмену со средой нахождения, а магнитное поле обеспечивает выполнение этого условия. Всё просто и понятно.

И это является наглядным подтверждением Закона сохранения энергии. Энергия, при прохождении эл. тока, меняется внутри проводника, и это изменение внутри проводника проявляется как магнитное поле вокруг проводника с током. А энергия системы проводник с током ( или без тока) – среда нахождения, остаётся постоянной.

Почему магнитное поле вокруг проводника в виде колец? Это сочетание ГЕОМЕТРИИ, возмущающего воздействия в проводнике, и частотных параметров внешней среды. И через эти три параметра просчитываются все кольца магнитного поля и их параметры. Аналогии действуют на каждом шагу, как пример - струны разного диаметра выдают звуки разных частот и т.д. Так и тут на каждом диаметре своя частота, и как следствие свой уровень энергии. И кольцо, это не что иное как изотропа, линия на которой происходит компенсация возмущающего воздействия эл. тока в проводнике на внешнюю среду, для каждого диаметра и частоты. Каждое кольцо магнитного поля обладает своими параметрами.

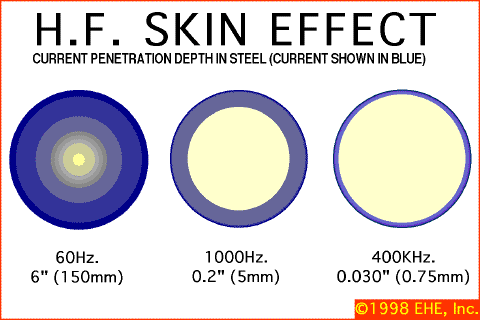

Где ещё мы наблюдаем аналогичное явление – в т.н. скин-эффекте. Только не надо говорить, что кто-то там, кого-то, куда-то выталкивает. Пусть этот бред останется у тех кто его сочинил. По аналогии тут так же работает ГЕОМЕТРИЯ , частотные параметры проводника и возмущающего воздействия. Вот у нас по проводнику, или проводящей среде идёт эл. ток, т.е. возмущение. И эта проводящая среда так же изменяет свои параметры. Как частный случай изменение частоты. И тут мы наблюдаем ту же картину, что и с магнитным полем, только в среде проводника. Те же самые кольца, т.е. при большей частоте включается в работу слой с большим диаметром. Вот и всё никто никого никуда не выталкивает. И это всё тоже элементарно считается по трём параметрам- геометрии проводника, частоты, и параметров проводящей среды.

Этот важный момент необходимо рассмотреть подробней. Например, проводник, условно, состоит из меди, которая характеризуется своей частотной характеристикой. Теперь, мы увеличиваем частоту внешнего воздействия (т.е. пропускаем по медному проводнику ток с большей частотой) , и при достижении определённой величины частоты внешнего воздействия происходит не совместимость частоты материала проводника-меди и частоты тока, который течёт по этому проводнику. Эта частотная не совместимость так же зависит от геометрии проводника. Например, если он круглый, то его параметр проводящей среды определяется = параметр материала проводника (меди)+ параметр геометрии проводника (круг). При этом в центре параметр геометрии проводника = 0, и определяется только параметрами материала - меди. При увеличении частоты, проявляется эффект не смешивания частот основного материала (меди) и транслируемого изменения, при этом трансляция изменения происходит на большем диаметре среза проводника ( проявляется соответствие геометрии проводника частотам воздействия). Это если представить проводник в виде множества труб вставленных одну в другую, и при росте частоты изменение состояния среды происходит на соответствующем диаметре «трубы», чем частота больше, тем диаметр «трубы» больше.

В действующей модели физики это называют т.н. «скин-эффект», т.е. неверная трактовка состояния взаимодействия проводящей среды и внешнего воздействия. Т.е. т.н. скин-эффект зависит от материала проводника, исходной частоты этого материала, геометрии проводника, и частоты внешнего воздействия. И тут электроны не при делах.

Теперь попробуем выйти из проводника. И вот тут проявляется ещё более интересный момент – по проводнику транслируется изменение проводящей среды проводника. Изменяющееся состояние проводящей среды проводника производит изменение внешней среды, окружающей этот проводник , так же геометрически описываемый с помощью геометрии окружающей среды (те же трубы, друг в друге, но уже вне проводника) и параметров самой среды. Но при этом внешняя среда уже другая, и у неё другие параметры. И это изменение внешней среды синхронное с изменением проводящей среды проводника назвали магнитным полем!!! Т.Е Одно и то же изменение, но в разных средах, объявили совершенно разными явлениями: в проводнике –электрическое поле, вне его – магнитное поле. И кинулись физики искать взаимосвязи одного и того же явления. Да и я принимал в этом активное участие. И это ещё один пример деления одного и того же: с одной стороны забор - электрическое поле, с другой забор - магнитное поле. Хотя и то и другое – суть одно. Но это не важно, важно то что все находятся в организованном загоне, и двигаются в заданном направлении.

…………………

Интересное явление – Гистерезис. И чего только наука не придумала, что бы скрыть сущность вопроса. Поговорим о сущности.

Начнём с естественного природного явления – всё стремится к не отличию от среды нахождения, в действующей модели физики это звучит так – любая система стремится к минимальному уровню взаимодействия со средой нахождения. Но точнее будет первое.

В качестве исходного примем, что вещество и среда находятся во взимноуравновешенном состоянии. Т.е. энергия взаимодействия минимальная, т.е. в энергетическом плане объект не отличим от среды нахождения.

Затем среда изменила свои параметры, соответственно что бы обеспечить это неотличие вещество тоже должно изменить свои параметры. При этом само изменение вещества так же воздействует на окружающую среду, вызывая в ней изменения . И на определённом уровне опять наступает уравновешенное состояние, но уже при других параметрах среды и вещества. Это очевидно.

Тут есть тонкость, энергия вещества переходя на новый уровень неотличия от среды разделяется на две составляющие:

- энергия, которая обеспечивает взаимодействие со средой.

- энергия, которая обеспечивает внутренние изменения внутри вещества.

Тоже очевидно.

Теперь самое интересное – т.н. петля гистерезиса как раз и показывает это расщеплённое состояние под воздействием т.н. тока протекающего по проводнику. И никакой предистории образца и прочей наукообразной шелухи нет и в помине. В природе всё очень просто устроено. Появилось воздействие среды нахождения и тут же появляется ответная реакция вещества в этом же месте, вызывая ответное изменение среды. При этом часть энергии идёт на внутреннее изменение состояния вещества, а часть на взаимодействие со средой. Именно это и показывает т.н. петля гистерезиса.

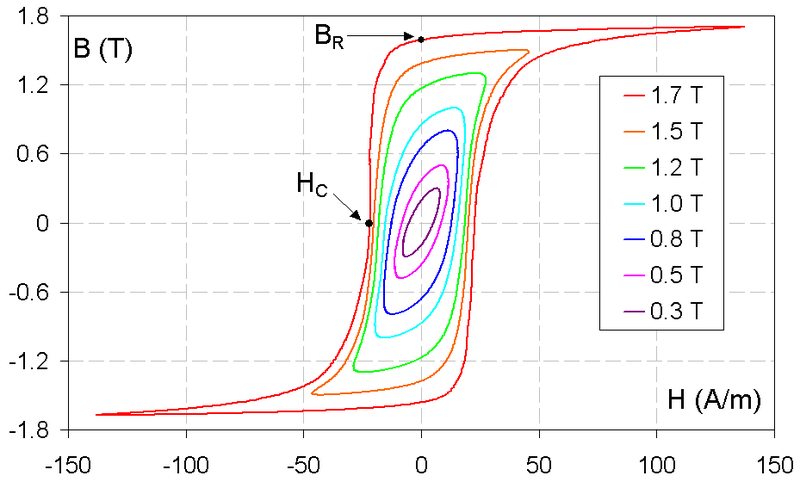

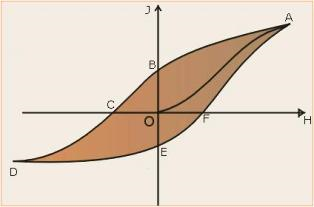

Рис.1.

Стоит обратить внимание как развивается гистерезис из точки «0-0». Площадь петли увеличивается по мере увеличения Н. Никакой т.н. предистории образца тут не видно. Проанализируем петлю гистерезиса.

Рис.1а.

Точки А и D означают, что при этих значениях Н вещество переходит в новое уравновешенное состояние со средой, т.е. неотличия от среды нахождения ( в дейсвующей модели – т.н. насыщение, вот только чем насыщается, не понятно). Конечно, вещество не растворяется. Просто энергия воздействия среды нахождения на вещество уравновешенна внутренней энергией вещества с минимальным взаимодействием. Т.е. энергетически вещество не отличимо от среды нахождения, в данном случае Н. Что и показывает график.

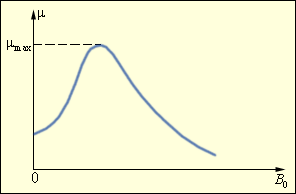

Есть ещё один важный параметр магнитная проницаемость - μ, который имеет зависимость от В , представленную на графике

Рис.1б.

Этот график имеет характерную точку перегиба, после которой параметр μ стремится к 0.

Что это значит?

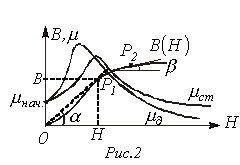

Что бы прояснить этот вопрос обратим внимание на совмещённый график т.н. начальной кривой намагничивания В(Н) и магнитной проницаемости μ

Рис.3.

Что мы наблюдаем в общем случае. Точка Р1 перегиба графика В(Н) совпадает с точкой перегиба графика μ, после которой график В(Н) становится близким к горизонтальной линии, а параметр μ стремится к нулю. Как говорится в действующей модели физики вещество «насытилось», не известно чем. А что произошло на самом деле. В точке Р1 вещество достигло уровня не отличия от среды нахождения, т.е перешло к уровню минимального энергообмена , и соответственно энергозатраты вещества на поддержание этого состояния резко уменьшаются, что и показывает график μ. Т.е. μ – это энергетический показатель, который показывает уровень энергии, необходимый веществу для достижения состояния не отличия от среды нахождения, или другими словами для перехода к минимальному уровню энергообмена со средой. И он равен средней величине расщеплённого состояния, т.е. среднее арифметическое от энергии взаимодействия со средой и энергии внутреннего взаимодействия вещества (возможны уточнения). И когда энергия внутреннего взаимодействия вещества становится равной энергии внешнего взаимодействия со средой, показатель μ стремится к 0. Так что вещество ничем не насыщается, а просто переходит в новое уравновешенное состояние со средой нахождения.По этой причине в зоне насыщения магнитные системы не работают. Как они могут работать, когда их уровень взаимообмена со средой минимален.

В природе всё очень просто, и всё изменения происходят в одно время и в одной точке, и компенсация этих изменений происходит в этой же точке, посему и нет никакой предистории, прямой петли и обратной, и прочей лабуды типа доменов, никто никуда не крутиться и т.д.

Это конечно общая модель, требующая дальнейших уточнений.

Надо заметить, что явление гистерезиса имеет общий характер для всех систем, будь то физические, биологические, общественные. Его изучение, именно с этой точки зрения , позволит понять и использовать естественные природные энергии.

Явление т.н. гистерезиса имеет и другие важные проявления. Вариант, который мы рассмотрели относится к неорганическим веществам и объектам.

А как это явление выглядит в органических веществах и объектах?

ДНК!!!

Проявления разные, но суть одна и та же.

Отсюда простой вывод – алгоритм возникновения и управления т.н. гистерезисом в неорганических веществах, и органических, один и тот же. Ведь они находятся в одинаковой среде нашей реальности. В неорганических объектах проявляется магнитом, в органических - ДНК. Форма и содержания разные, но суть превращения одна – обеспечить максимально возможное не отличие от среды нахождения, в случае с ДНК звучит – адаптацию к среде нахождения, т.е. минимальный энергообмен со средой.

Меняя состояние среды нахождения можно управлять параметрами т.н. гистерезиса.

…………………………

Корректное осознание реальности позволяет осознанным взглядом посмотреть, на казалось, совсем очевидные вещи и процессы, с пользой для этих вещей и процессов.

Известно, что при работе трансформатора происходит нагрев магнитопровода, растёт сопротивление и пр. неприятные моменты, с которыми пытаются бороться, и единственный способ борьбы – разделение магнитопровода на мелкие сегменты. Естественно т.н. наука нагородила соответствующий «огород» в этом вопросе. Якобы возникают какие-то «круговые токи-- т.н. токи фуко », от которых вся беда и идёт и т.д. и т.п. В общем, в такие дебри завели что бы поглубже суть зарыть. А что происходит в реальности? Медь (провод обмотки) имеет свой частотный диапазон, железо (магнитопровод) свой частотный диапазон. При этом частотный диапазон железа больше чем у меди. В результате возникает не скомпенсированная часть частотного диапазона. Соответственно, при работе системы обмотка (медь) – магнитопровод (железо), для того что бы обеспечить минимальный энергобаланс обмена со средой, эта не скомпенсированная часть вынуждена колебаться на больших частотах.

Эти вторичные колебания более высокой частоты вызывают нагрев сердечника, повышение его сопротивления и пр. «прелести» которые приписывают т.н. токам Фуко. И именно по этой причине железные сердечники не могут работать на повышенных частотах. Чем больше рабочая частота, тем более высокочастотные колебания не скомпенсированной части, тем больше нагрев и пр. минусы.

На самом деле нет никаких круговых токов и прочей бредятины. Тогда как обеспечить минимизацию т.н. токофф Фуко, а ещё лучше их ликвидацию? Вывод простой – обеспечить частотную компенсацию материала проводника обмотки и магнитопровода. Как вариант, для этого необходимо в набор магнитопровода вставить пластины материала более широкого частотного диапазона.

Вставили, и получили результат.

На холостом ходу (без включённой нагрузки) ток потребляемый первичной обмоткой из сети составляет 0,81 А.

.

Ко вторичной обмотке подключили нагрузку (загорелись лампы) и……….потребляемый из сети первичной обмоткой ток УМЕНЬШИЛСЯ!!! Видео:

http://yadi.sk/d/Cd0Ml4EUBFH2v

Вся официальная, полуофициальная, и альтернативная науки однозначно утверждают, что при подключении нагрузки ко вторичной обмотке, ток первичной ОДНОЗНАЧНО ВОЗРАСТАЕТ. И других мнений на этот счёт нет, и не может быть в принципе.

Однако, положительный результат налицо: ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ВЕДЁТ К УМЕНЬШЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА!!!

Необходимо отметить, что данная конструкция далека от оптимальной, как и применённый материал ( что оказалось под рукой).

Какая теория при создании конструкций учитывает частотную совместимость материалов? А это определяющий момент.

Кстати, процессы протекающие в данном трансформаторе являются ПОЛНЫМ АНАЛОГОМ ПРОЦЕССОВ протекающих в ТВЕРДОТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ (см.выше), что полностью подтверждает заложенные в него принципы..

Самое время поговорить о ПРИРОДЕ ЭЛ.СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА

Нижней границе нашей реальности соответствует нижняя световая скорость

Сн= 251931314 и температура абсолютного нуля, нижняя, -273,5325 С

Верхней границе нашей реальности соответствует верхняя световая скорость

Св = 357045756 , которая имеет свою температуру абсолютного нуля, верхнюю..

Если в данной модели нет места электрону и прочим умственным галлюцинациям, то теперь самое время заглянуть в святая святых современной физики, потрогать за вымя её священную корову – ядрённую и квантанутую физику.

Всё что мы наблюдаем - это есть результат различных гармоничных частотных взаимодействий. В природе всё строится на гармонии, и как такового единого управляющего центра возможно и нет. Возможно, когда-то один очень умный дядька придумал принципы соответствия, т.е. гармонии, и запустил их в работу. При этом эти принципы общие, не зависимо от уровня их проявления, космический, материальный, биологический, социальный и т.д. А сам пошёл пивко посасывать, со стороны наблюдать, ведь рулить не надо, гармоничная система сама настраивается и развивается.

Все подсказки есть, просто, необходимо посмотреть вокруг, матушка-природа, или окружающая действительность сами показывают примеры взаимодействий.

Вот, например, простое действие, который делал и делает каждый, а именно – хлопать рукой по поверхности воды. Если скорость погружения руки в воду небольшая, то мы практически ничего не ощущаем, однако если резко ударим по поверхности воды, то это может иметь и болевые последствия. Т.е. скорость погружения в среду является определяющей. А чем она определяется – временем, которое необходимо, что бы среда пришла в равновесное состояние с объектом, или временем инерционности. У воды время инерционности значительное, посему скорость объектов в воде существенно меньше чем в воздухе.

Воздушная среда обладает меньшим временем инерционности, посему и скорости тел в воздушной среде значительно больше. Характерным признаком инерционности среды является «спутный след», который остаётся за движущимся объектом в воде, воздухе, или ДРУГОЙ СРЕДЕ. «Спутный след» - неоднородность возникшая в результате возмущающего воздействия объекта на среду, и имеет совершенно другие параметры формы среды, отличные от исходных параметров. Со временем, после прекращения воздействия «Спутный след» рассасывается, стремясь принять состояние наибольшей однородности. И это явление проявляется во всех средах, в том числе и на микроуровне.

Очень важные понятия, характеризующие взаимодействие среды возмущения и возмущающего объекта:

Инерционность среды – время, необходимое на переход среды в однородное состояние после воздействия на неё возмущения, от начала его воздействия.

Возмущение – это перемещающееся изменение состояния энергии среды перемещения или субъекта. Взаимодействие среды перемещения и возмущения можно разделить на следующие варианты:

- уровень инерционности среды перемещения больше времени воздействия возмущения на неё – нет изменения состояния среды перемещения.

- уровень инерционности субъектов составляющих среду перемещения, меньше уровня её инерционности и, если он меньше времени воздействия возмущения на субъект, то происходит локальное изменение состояния среды перемещения с дальнейшим его возвращением в исходное состояние.

- уровень инерционности среды перемещения меньше времени воздействия возмущения – происходит изменение состояния среды перемещения.

Скорость свободного перемещения субъекта зависит от взаимодействия его топологии (формы и содержания) со средой его перемещения.

Вернёмся к воде, если мы будем увеличивать скорость воздействия на воду, то при достижении определённой его величины, то мы обнаружим появление брызг. Это объясняется тем, что скорость воздействия, становится выше инерционности среды, и среда не успевает перейти в уравновешенное в объектом состояние. Для уравновешивания взаимодействия происходит выброс избыточной массы (энергии), не успевающей взаимодействовать. И чем больше скорость воздействия, тем больший будет выброс массы (энергии), и тем на меньшие фрагменты, она будет разделена. Т.е. происходит изменение формы. Но если мы и дальше будем увеличивать скорость, что часть воды при этом будет испаряться, т.е. переходить в другое качественно-количественное состояние.

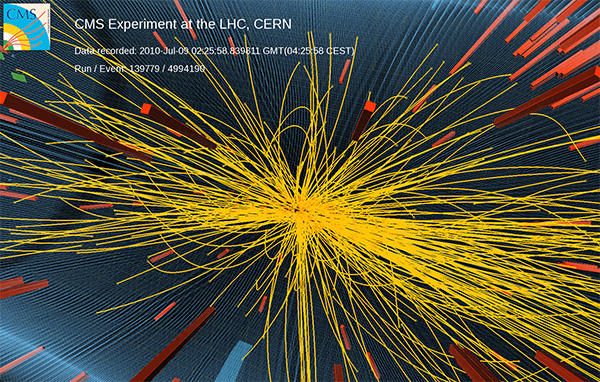

А где ещё используется данная методика – в процессе получения т.н. элементарных частиц. Именно получения, а не выявления.

Общая суть методики в следующем – разгоняют частицу как можно до более высокой скорости, и шарахают её о барьер-преграду. Естественно, при таком резком торможении локальная неоднородность (частица) не успевает полностью изменить своё состояние, и соответственно происходит выброс массы (энергии), которая не может участвовать во взаимодействии, и которую трактуют как элементарную частицу. Логично предположить, что чем больше будет скорость разгона, тем на более мелкие фрагменты, при столкновении, будут делиться т.н. частицы. Так оно и происходит.

Вооружившись, не противоречащими здравому смыслу, вышеуказанными наблюдениями и выводами приступим к натурным опытам ядрённой физики. Для этого сделаем АНАЛОГ , нуклона, электрона, не суть.

Этот аналог, мы будем разгонять, с помощью руки, до различных скоростей, и направлять его на преграду. Результаты столкновения аналога с преградой будем фиксировать на сверхчувствительную, и безумно дорогую аппаратуру.

Цель экспериментов: определить, из каких элементарных фрагментов, состоит аналог.

Поехали.

Не буду загружать читающего массой графиков, и очень трудоёмких расчётов, а сразу сообщу основные выводы:

1.Размер разлетающихся фрагментов, которые будем называть ЧАСТИЦЫ , обратно пропорционален скорости разгона. Чем больше скорость аналога, тем на меньшие частицы он распадается.

2. Энергия частицы прямопропорциональна скорости разгона аналога.

3.Для каждой скорости разгона соответствуют свои индивидуальные массогабаритные и прочие параметры частиц. И т.д.

Была проведена гигантская работа по классификации частиц аналога, в соответствии с принятыми в квантанутой физике ароматами, странностями и прочими параметрами. И т.д.

Кроме того, обнаружено очень важное явление, которое осталось не замеченным в ядрённой физике, но которое может просто объяснить некоторые т.н. парадоксы, например - дефект масс.

Внимательно рассмотрев вышепредставленный снимок разлёта частиц, наблюдательный читатель заметит, что в точке соприкосновения аналога и преграды, часть массы аналога, как бы прилипает к преграде. Выражаясь более точно – взаимодействует с преградой. В результате масса разлетевшихся частиц меньше чем исходная масса аналога. В общем виде дефект масс можно расписать так:

Мч = Ма - Мп, где

Мч – масса разлетевшихся частиц.

Ма – исходная масса аналога.

Мп – часть массы аналога взаимодействующая с преградой.

Как видно, никакого дефекта масс нет. Просто, ядрённые физики не учитывают ту часть массы, которая взаимодействует с преградой. Как и в вышеописанном случае с водой.

Главный ошеломляющий вывод – НИКАКИХ НОВЫХ ЧАСТЕЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ АНАЛОГ ОБНАРУЖЕНО НЕ БЫЛО. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ СОСТОЯТ ИЗ ТОГО - ЖЕ, ЧТО И САМ АНАЛОГ.

И вот тут главное расхождение с ядрённой физикой, посему о Шнобелевской премии придётся забыть. Однако добытая истина дороже.

Настойчивый и любознательный читатель сам может прикоснуться к самым заветным тайнам ядрённой физики, и сравнить изображения треков (следов) частиц, зарегистрированных в нашем ускорителе (фото выше) и зарегистрированных в коляйдере:

В обоих случаях – это феерическое, завораживающее зрелище. Как говорится: найдите 10 отличий (цвет не в счёт), АНАЛОГ тоже можно любым цветом подкрасить.

И ещё один важный вывод - условия проведения экспериментов, начальная масса, габариты, скорость разгона, температура окружающей среды, и т.д. ОПРЕДЕЛЯЮТ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИЦ НА ВЫХОДЕ. Соответственно и видов частиц можно получить…не мерянное количество. Чем с охоткой и занимаются «учёные мужи», нанюхавшиеся различных ароматов. Вон сколько их «наколошматили»:

ЛЕПТОНЫ (J=1/2)

eν

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

АДРОНЫ: Мезоны (B=0, L=0)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

АДРОНЫ: Барионы (B = 1, L = 0)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

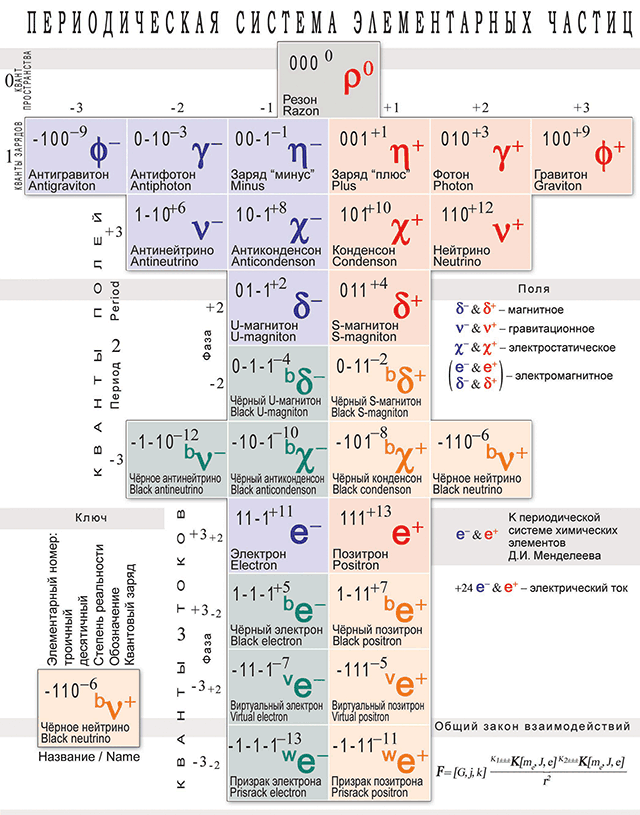

Уже и периодическую систему элементарных частиц заделали.

Это далеко не полный перечень, говорят их уже за 350 шт. наколошматили. Беда в том что никак не могут определить, куда многие т.н. частицы пристроить. И конца этому безумию не видно.

А если взглянуть трезвыми, не залитыми различными «ароматами» глазами, и помыслить не «прелестными», а обычными мозгами. Всё в природе изменяется, одно с малой скоростью, в макромире. Другое, с большой скоростью, в микромире. В природе ничего нет неизменного, постоянного. Постоянны только изменения Именно эти изменения и превращения составляют суть бытия. Но только не в ядрёной и квантанутой физике микромира, которая разбила, и продолжаем громить, всё на осколки.

Давайте представим возможную модель взаимоизменений.

В качестве исходной основы возьмём условное - начальное состояние среды.

Начальное состояние среды – это состояние, при котором в ней нет отличий, времени и пространства. В действующих терминах это приблизительно соответствует т.н. «физическому вакууму» . Т.е. это такой уровень энергии среды, начиная с которого и ниже состояние энергии пространства, занимаемого им, исключает возможность возникновения состояния локального пространства в виде частицы.

Отсюда, энергия – это способность пространства принимать те или иные состояния.

Чем охарактеризовать начальное состояние среды (физ, ваккум, ) - начальной частотой (частотами). В первом приближении можно сказать, что в среде, находящейся в начальном состоянии, всё синхронно и изотропно, и она обладает свойствами сверхпроводимости и сверхтекучести, т.е. всепроникающая.

Локальную часть начального состояния среды, назовём локальный фрагмент (ЛФ).

ЛФ – локальное пространство и время, обладающее формой, содержащей структуру, составляет среду своего нахождения, и неотличимо от неё.

.

Итак, в начальный период – всё синхронно, анизотропно, нет отличий, пространства и времени, и определяется начальной частотой. Изменилась частота (причины пока не рассматриваем), соответственно изменилось и состояние среды – оно уже характеризуется другой частотой. Соответственно меняется и взаимодействие ЛФ со средой. Оно становится синхронным с новым состоянием среды, и тогда ЛФ приобретает проявление, именуемое протоном, на время его инерционности. Кончилось длительность инерционности, и ЛФ со своим взаимодействием вернулся в своё начальное состояние. Исчез протон, но возник каскад отличий, который определяется, в том числе, и как т.н. элементарные частицы, лептоны и пр.

Далее, появилась световая частота, и изменения ЛФ уже проявляются в виде нейтрона. Надо отметить, что все частоты присутствуют в среде одновременно. Но один объект, в данном случае ЛФ, не может одновременно находиться в двух различных состояниях. Должна быть пара взаимодействующих ЛФ, которые, попеременно находятся в различных состояниях, что обеспечивает постоянство энергии изменяющейся системы двух ЛФ под воздействием различных частот среды. Условно, в первом приближении это выглядит так : при положительном периоде изменения один ЛФ приобретает отличие – протон, а другой ЛФ отличие – нейтрон. При этом происходит излучение отличия именуемое – позитрон. При отрицательном периоде изменения первый ЛФ приобретает отличие - нейтрон, а второй ЛФ – протон, при этом происходит излучение отличия именуемое – электрон. В результате ЛФ электронейтрален. И как возможное подтверждение данного предположения – «..В среднем Вселенная электронейтральна…» (Зельдович)

Это конечно приблизительная модель взаимодействий, но именно она удовлетворяет условию постоянного изменения, определяемом различными частотами в среде, которое проявляется в разных полупериодах по разному: протон и нейтрон. Т.е. одно и тоже, но в разных состояниях проявляется по-разному, и при этом излучаются отличия: электрон и позитрон. Скорость этих изменений очень высока, порядка 1016 ….32, посему действующей измерительной базой воспринимается как стабильное состояние.

Этими изменениями объясняется возникновение т.н. электронно-позитронных пар. Которые проявляются постоянно, что и дало повод говорить об их «стабильности». Отсюда вывод – стабильны только изменения, и проявления этих изменений.

Как говорит ядрённая физика: атом состоит из ядра составленного нейтроном и протоном. Определили, что протон положительный, а нейтрон – нейтральный. Но это определили в другой среде, без учёта их возможных взаимодействий внутри среды ядра. Т.е. выбили нечто из её среды – ядра, и она оказалась положительной, в условиях новой среды, после выбивания. И это соответствует тем условиям, в которых проводились эксперименты. Аналогично и с нейтроном, выбили нечто из ядра в другую среду, и определили его как элемент с нейтральным зарядом - нейтрон, и это опять соответствует условиям среды проведения замеров. Элементы выбывали из одной среды, а параметры замеряли в другой среде. Чувствуете подвох.

Представьте, холодный зимний вечер, температура за -30, ветер, а в доме тепло, муж с женой готовят ужин. Жена с сарафане, муж в трико и майке. Вдруг, у них что-то не заладилось, и жена выгоняет (выбивает) мужа из дома. Мужик одел тёплые штаны, ватник, шапку-ушану…и вышел на улицу. Т.е. он оделся сообразно новой среде, вне дома.

Его выход зафиксировал квантанутый физик, случайно проходивший мимо. Какой вывод из этого наблюдения мог он сделать в соответствии с кватанутой теорией? Только один: то что мужик в таком-же виде ходит и в доме, значит в доме также холодно, как и на улице, и т.д и т.п. Соответственно, и его баба (если она есть) вся в фуфайках и телогрейках Здравомыслящий человек скажет - бред, и он будет прав.

Вот таким бредом и занимается квантанутая физика. Просто до квантанутых му…дрецов не может дойти одна вещь, или они её сознательно скрывают (что ещё хуже): 4. Состояние среды определяет вид и количество отличий (т.н. частиц) находящихся в ней.

А сколько может быть этих состояний - безсчётное количество, ибо каждая точка в этой реальности имеет свои параметры. В этом главная трудность квантанутых физиков: то что они вытворяют в ЦЕНРЕ, не возможно повторить в Алабаме, т.к. там совершенно другое состояние среды. Вот и приходится квантанутым подгонять результаты, дабы подтвердить повторяемость, и трубить об «очередном успехе». Одним словом, заниматься шулерством в особо крупных размерах.

Замеряли выбитые т.н. частицы соответственно условиям проведения экспериментов, т.е в другой среде ( на улице). И это измеренное, без учёта возможных взаимосвязей, начали обратно совать в атом (в дом). И тут не заклеилось – ведь атом в целом нейтральный, а тут оказалось, что один элемент положительный, другой нейтральный. Как быть? Тут под рукой оказались «следы нечто», что назвали электроном. Вот и начали компенсировать недостающие заряды, и целый огород городить. Анализируя этот огород можно предположить, что тот, кто создавал эту реальность, очень крепко не дружил с головой. Т.к. только в «очаровательном» бреду может такое прийти в голову.

На деле же природа устраивает всё проще и гармоничней. Появилось положительное отличие – протон, и тут же его компенсируют отрицательным отличием – нейтроном. Так и существуют они в паре, компенсируя друг друга. Взаимодействие нейтрона и протона создаёт другие отличия – электрон и позитрон и т.д. Это в среде атома. Разорвали пару, выбили нейтрон, он оказался в другой среде, соответственно состоянию этой среды изменил свои показатели. Эти изменённые показатели зафиксировали и решили, что и внутри атома они такие же. Засада в том, что соответствует ли это решение реальности? Но этот вопрос, похоже, физиков-ядерщиков мало волнует. Вот и уподобляются они банальным «вышибалам», кто быстрей разгонит частицу и шарахнет её об стенку, при этом получая удовольствие от этой не естественной процедуры, и не плохие бонусы за неё.

Разница только в том, что в отличии от вышибал, они прикрывают свой разбой наукообразными терминами и теориями, настолько сложными, что сами запутались в собственной лжи. Бог с ними, мы пойдём дальше.

В первом приближении примем, что атом состоит из протона и нейтрона, которые проявляются в результате взаимодействия пары ЛФ. Один в положительном полупериоде принимает положительное отличие – протон, другой отрицательное отличие – нейтрон. В отрицательном полупериоде, первый – нейтрон, второй – протон. И экран осциллографа, показывает нам эти взаимопревращения, и их величину, трактуемую как напряжение.

В результате, атом в целом нейтрален.

Отсюда следует очень важный вывод - Минимально возможный фрагмент ядра элемента, представлен нейтроном n и протоном р, которые всегда составляют пару, в веществе.

Об этом факте, кстати, ещё в прошлом веке писали.

«Основы ядерной физики» В.Браунбек, Госатомиздат, 1962г.

Но затем и этот факт «подкорректировали»

Какое определение частицы у официальной физики.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии: «Элемента́рная части́ца — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части»

Согласитесь очень мутный термин ни о чём, и он абсолютно не объясняет природу частиц, и почему, со временем, т.н. элементарные частицы вдруг объявляют составными.

И пожалуй самый главный вопрос – почему т.н. элементарных частиц так много (уже более 350, а сколько замалчивают), и большую часть их них т.н. «учёные» не знают куда пристроить, посему данную проблему тихонько замалчивают.

Дадим, возможно, более корректную формулировку:

т.н. ЧАСТИЦА (в общем виде) – часть энергии, которая не может принять участие во взаимодействии.

Вариантов взаимодействия безчисленное количество, соответственно и т.н. частиц может быть сколь угодно много, что с успехом и подтверждает квантанутая физика.

И ёще один момент в пользу предполагаемой модели. В природе странным образом устроено так, что ответная реакция возникает только в одной точке - в точке приложения изменения. Например, если вы хотите отбить угол у стола, вы почему-то знаете, что надо бить именно по углу, который вы хотите отбить. Я не знаю ни одного случая, когда например, при ударе о правый угол, как ответная реакция отваливался бы левый. И так на всех уровнях реальности, в точке возникновения воздействия, формируется компенсация этого воздействия.

Только не в ядрённой физике. Тут надо отдать должное ядрённым физикам за корректировку природных явлений, а именно компенсации положительно заряда ядра, отрицательным зарядом электрона, который находится очень далеко от ядра.

Кстати, а что это напоминает?

Правильно – т.н. магнитное поле вокруг проводника с током.

В природе всё строится по одной модели, просто в разных частотных диапазонах.

А что сделала т.н. «наука». Разделила всё, растащила по разным углам, а человечеству «лапшу на уши» повесила о великих достижениях «науки», а на самом деле - только бизнес, и ничего научного.

Сразу надо отметить, что кольца в атоме – это не орбиты т.н. электронов, которых там нет.

Рассмотрим возможную модель изменений на примере электроно-позитронной пары. Это как возможная модель, которая позволит рассматривать более серьёзные изменения как в среде, так и в веществе находящемся в ней.

Позитро́н (от англ. positive — положительный) — античастица электрона. Относится к антивеществу, имеет электрический заряд +1, спин 1/2, лептонный заряд −1 и массу, равную массе электрона. При аннигиляции позитрона с электроном их масса превращается в энергию в форме двух (и гораздо реже — трёх и более) гамма-квантов

Предложим, что электрон и позитрон являются проявлениями изменённого состояния одной и той же среды в точке П , но позитрон +е обладает характерным отклонением своей части от симметричного геометрического тела в сторону увеличения, а электрон е обладает характерным отклонением своей части от симметричного геометрического тела в сторону убывания.

Это означает, что спектр частот частотовосприятия позитрона ниже спектра частот частотовосприятия симметричного геометрического тела на величину пропорциональную константе характерного отклонения. А спектр частот частотовосприятия электрона выше на величину пропорциональную константе характерного отклонения.

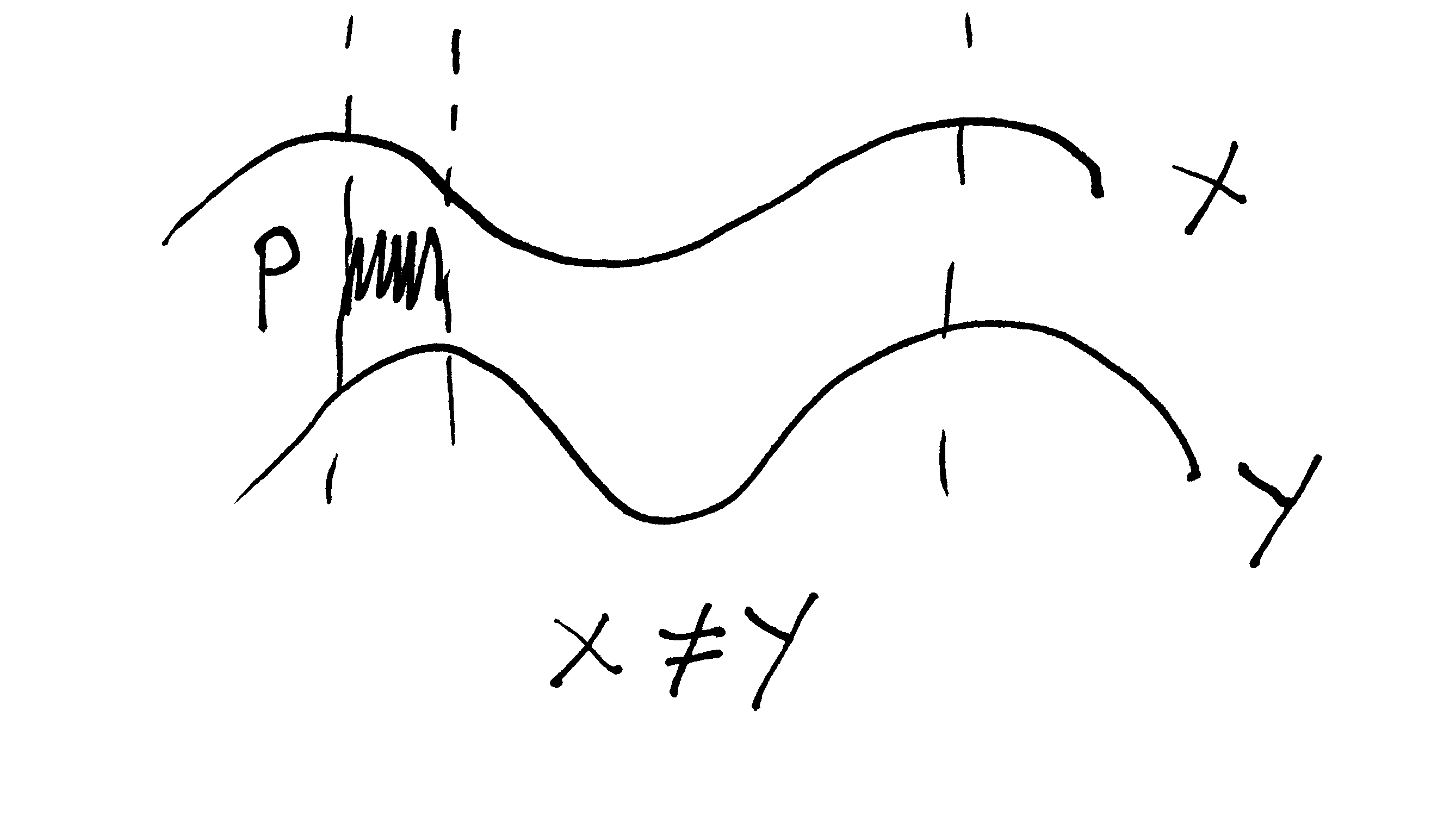

+е------------------П-------------------е

Н

На рисунке электрон и позитрон разделены условно, для демонстрации смещения частотовосприятий. Всё происходит в точке П

В точке П электрон и позитрон совпадают с симметричным геометрическим телом и находятся в состоянии резонансного взаимоотношения со средой нахождения, и их проявление отсутствует. Таким образом в этой точке расположено симметричное геометрическое тело, определяющее спектр частот частотовосприятия при состоянии резонансного взаимоотношения со средой частицы (условно) , обладающей, состояниями в виде электрона и позитрона.

Тонкое расщепление уровней энергии условной частицы П показывает нахождение на одной части расщеплённого уровня состояния - электрон, а на другой части расщеплённого уровня состояния - позитрон. Спектр частот частотовосприятия электрона отличается от спектра частот частотовосприятия позитрона пропорционально α. Отсюда получается, что константа характерного отклонения от симметричного геометрического тела в точке П, определяющая его состояние равна α\2.

Это только одна часть возможного превращения, другая часть этого превращения заключается в том, что любое изменение необходимо компенсировать, т.к. энергия системы постоянна и независима от её состояния. В данном случае это энергия условной частицы и среды её нахождения. Соответственно в точке нахождения условной частицы П среда её нахождения (условно точка Н) также локально изменяет свои параметры для компенсации возникших изменений. Точка П и точка Н находятся в одном месте реальности, но обладают различными, согласующимися, параметрами пространства – времени и формы.

В общем виде это выглядит следующим образом. В исходном состоянии среда нахождения – это локальное пространство - время в котором нет отличий. Появилось воздействие ( рассматривается в дальнейшем) и в локальной точке появилась неоднородность П (условная частица), которая имеет отличные от среды нахождения параметры. Для компенсации изменений возникших в точке П происходит соответствующее изменение параметров среды нахождения Н, что поддерживает постоянство энергии системы. В этом случае может происходить выброс части энергии, не участвующей во взаимодействии в окружающее пространство. Следы этого выброса определяются как элементарные частицы, Это же явление, выброса не скомпенсированной части энергии, может происходить и при возвращении среды в состояние не отличия.

Отсюда следует важный вывод, что элементарный фрагмент пространства-времени состоит как минимум из двух слоёв: один слой обеспечивает внутреннее изменение структуры не однородности, а другой слой обеспечивает соответствующее внешнее взаимодействие с другими фрагментами пространства-времени. При этом каждый слой имеет высокочастотную и низкочастотную части, для компенсации изменения частотонаполнения и частотосодержания соответственно.

Это конечно общая и очень упрощённая модель, но именно она позволяет в первом приближении предположить, что основные т.н. частицы – протон и нейтрон, есть ничто иное как проявленное изменение локального пространства-времени. При этом их стабильность достаточно условна, и поддерживается постоянными изменениями локального пространства и времени. Это изменение происходит с очень высокой частотой, что внешне проявляется как стабильность. При этом протон обеспечивает изменение с положительным знаковым показателем, а нейтрон с отрицательным знаковым показателем, но будучи объеденены в парное взаимодействие обеспечивают общую нейтральность в точке П-Н пространства. Все остальные частицы, проявляются как выброс части энергии, не участвующей во взаимодействии, что можно трактовать как отличие.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

Пространство - это протяжённость, обладающая формой, содержащей структуру.

Время - это частотная характеристика энергии, наполняющей среду.

Энергия - это способность пространства принимать те или иные состояния.

Отличие (т.н. ЧАСТИЦА) - энергия, не участвующая во взаимодействии среды нахождения с предметом рассмотрения в месте взаимодействия неравных, между собой, участка взаимодействия среды нахождения и участка взаимодействия предмета рассмотрения

******

Необходимо отметить ещё один важный аспект, который замалчивается или сознательно скрывается квантанутыми.

Любой технический измерительный прибор для «наблюдения» квантовой картины создан самими людьми, и схема его работы не представляет никакого секрета. У каждого прибора есть свой внутренний алгоритм, согласно которому «наблюдателем» производится воздействие на избранную исследуемую реальность с целью её измерения. Отклик от исследуемой реальности получается «наблюдателем» соответственно той квантовой логике, которая заложена в основу измерительной техники (точность, чувствительность, и т.п), созданной людьми. В общем, что люди заложили в измерительную технику, какие задачи они перед ней поставили, соответственно этому будет и результат — ответ из Объективной реальности. Этот результат будет определяться качествами измерительной техники и являться для исследователя очередным фактом в процессе его познания избранной им же исследуемой реальности.

Итак, каждый технический прибор обладает своей метрологической точностью: он настраивается на измерения определённой части исследуемой реальности, являющейся ничтожной частью Объективной реальности. Если учёные задались вопросом обнаружения позиции или импульса т.н. электрона на т.н. атомных орбитах, они выбирают для исследования именно эту грань исследуемой реальности, погружаясь в субатомный мир с помощью известного прибора. Если учёные ищут ещё более мелкую «частицу Хиггса», то они прибегают к прибору с другой метрологической точностью и настройками — огромному ускорителю элементарных частиц. Правда исследуемая ими реальность может оказаться иллюзией, которая существует в совершенно другом измерении…

Получается, что наблюдатель самим фактом измерения воздействует на реальность, и реальность, изменяя своё состояние, как ответ на это воздействие, даёт отклик не соответствующий тому, что есть на самом деле.

Отсюда следует ещё более интересный вывод, возможно это ближе к реальности: состояние частицы зависит от самого акта измерения . Например не наблюдаемый электрон ведёт себя как волна. Стоит подвергнуть его наблюдению и измерению в лаборатории, как он «схлопывается» в частицу, с совершенно другими параметрами, и чьё положение можно локализировать.

Определяя положение электрона, мы не измеряем объективную, изначально существующую черту реальности. Скорее самим фактом измерения мы непосредственно участвуем в формировании исследуемой реальности.

Свет мой зеркальце, скажи,

да всю правду доложи:

Кто тут взглядом сквозь ресницы

Может схлопывать частицы?

КВАНТОВАЯ ВЕРСИЯ СТАРОЙ СКАЗКИ

Внедрением квантанутой физики «наблюдатели» сделали важный идейный шаг, заключающийся в том, что вниз «спустили» методологию отхода от правдоподобных физических моделей.

Фактически был продемонстрирован важный прием, до этого использовавшийся с большой осторожностью, и в тайне от непосвященных, состоящий во введении мифических моделей, созданных путем активного умствования, напрочь лишённых связи с реальностью.

Действительно, разве ранее осмеливались бы ввести такие, явно нефизическое характеристики как странность, очарование, аромат и т.д.

………………………..

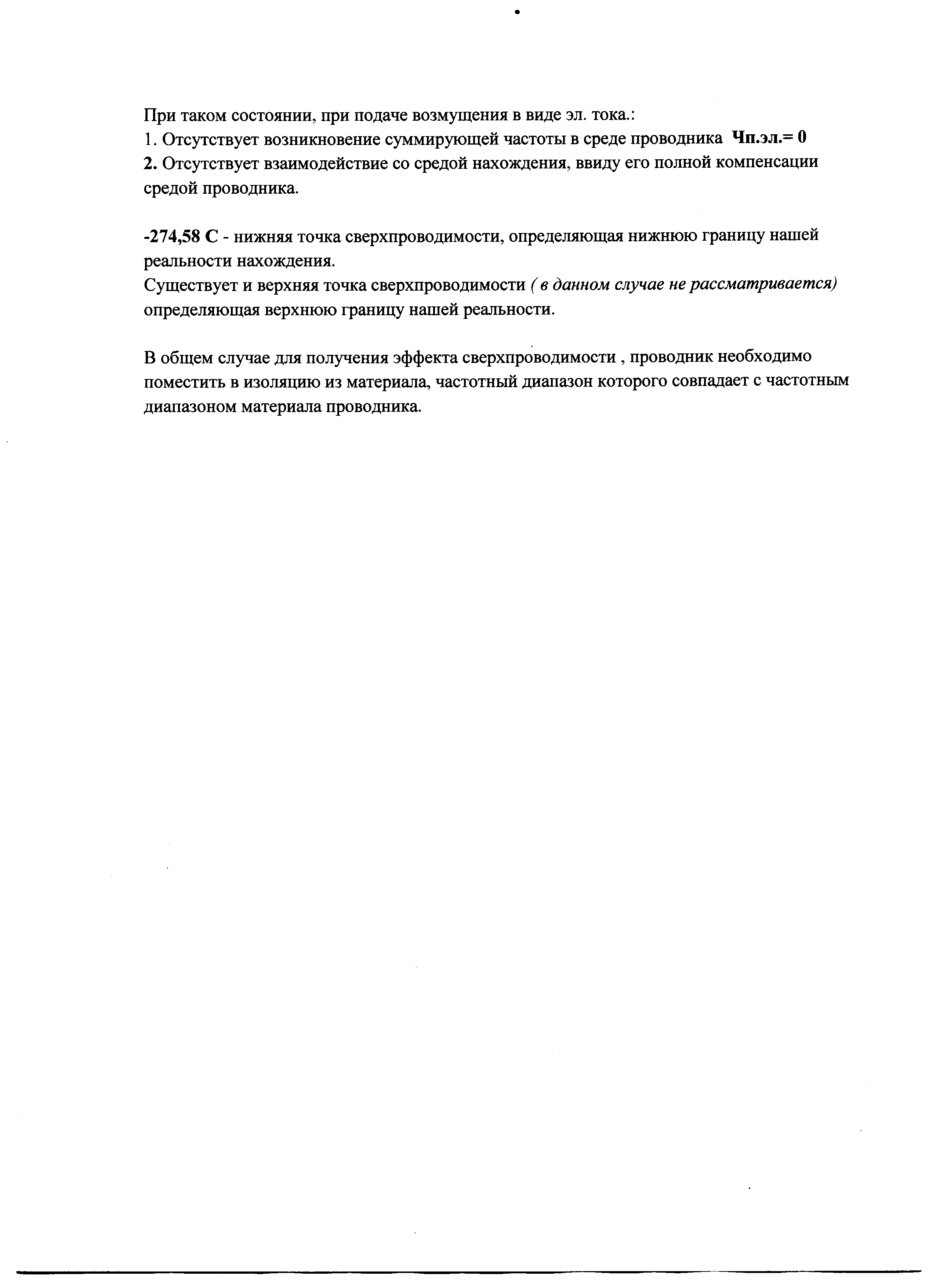

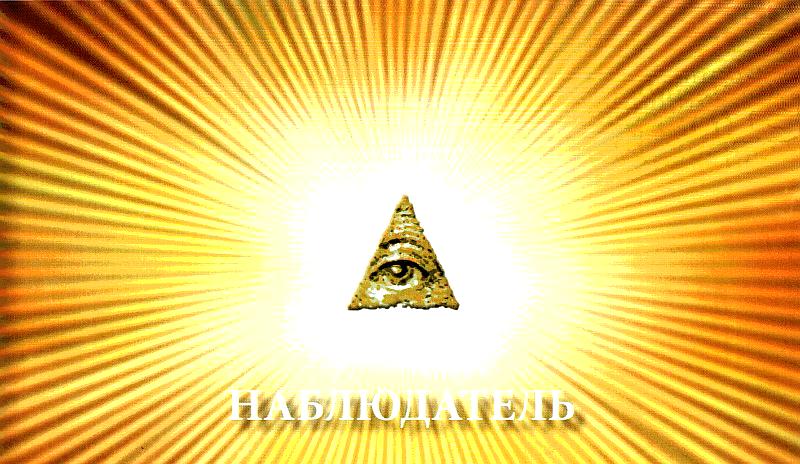

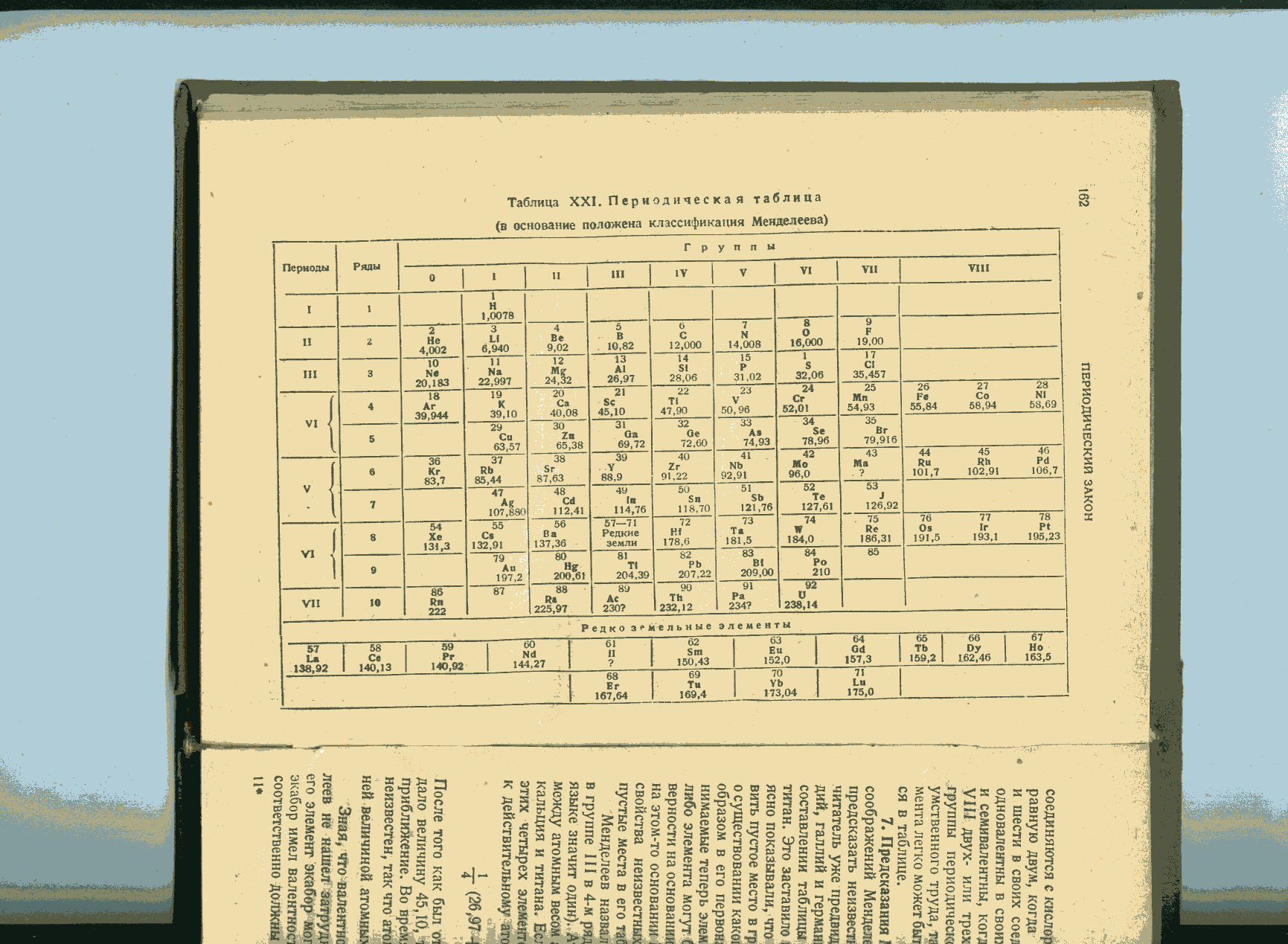

Рассмотрим летопись одной из важнейших фальсификаций, которая направила развитие науки по ложному пути. А именно, фальсификации таблицы Д.И. Менделеева.

Истинная таблица Менделеева из авторской статьи ««Попытка химического понимания мирового эфира», СПб., 1905, стр. 25.

Присутствуют элементы х и у, и соответственно 0-й ряд, и 0-я группа. И это соответствует – волна х и волна у, взаимодействие которых, при световой скорости, создают отличие в виде протона Р, или атома водорода – одно и тоже. Из этих же х и у состоит и всё остальное, в зависимости от частоты, которая определяет количество взаимодействующих пар, о чём частотный график элементов.

Посему авторская таблица была поперёк горла тем, кто направлял развитие на ложный путь. Тем более, сам Д.И.Менделеев более чем скептически относился к придумыванию сказки про электроны.

«….А, во-вторых, за последнее время стали много и часто говорить о раздроблении атомов на более мелкие электроны, а мне кажется, что такое дробление должно считать не столько метафизическим, сколько метахимическим представлением, вытекающим из отсутствия каких-либо определенных соображений, касающихся химизма эфира, и мне захотелось на место каких-то смутных идей поставить более реальное представление о химической природе эфира, так как, пока что-нибудь не покажет либо превращения обычного вещества в эфир и обратно, либо превращения одного элемента в другой, всякое представление о дроблении атомов должно считать, по моему мнению, противоречащим современной научной дисциплине, а те явления, в которых признаётся дробление атомов, могут быть понимаемы, как выделение атомов эфира, всюду проникающего и признаваемого всеми…»

«……Эти обстоятельства состоят в ряде сравнительно недавно открытых физико-химических явлений, которые не поддаются обычным учениям и многих уже заставляют отчасти возвращаться к представлению об истечении света, отчасти придумывать мне мало понятную гипотезу электронов, не стараясь выяснить до конца представление об эфире, как среде, передающей световые колебания…»

Для того что бы скрыть реальность поглубже, после смерти учёного был запущен процесс фальсификации таблицы.

Ликвидировали 0-й ряд, и элементы х и у.

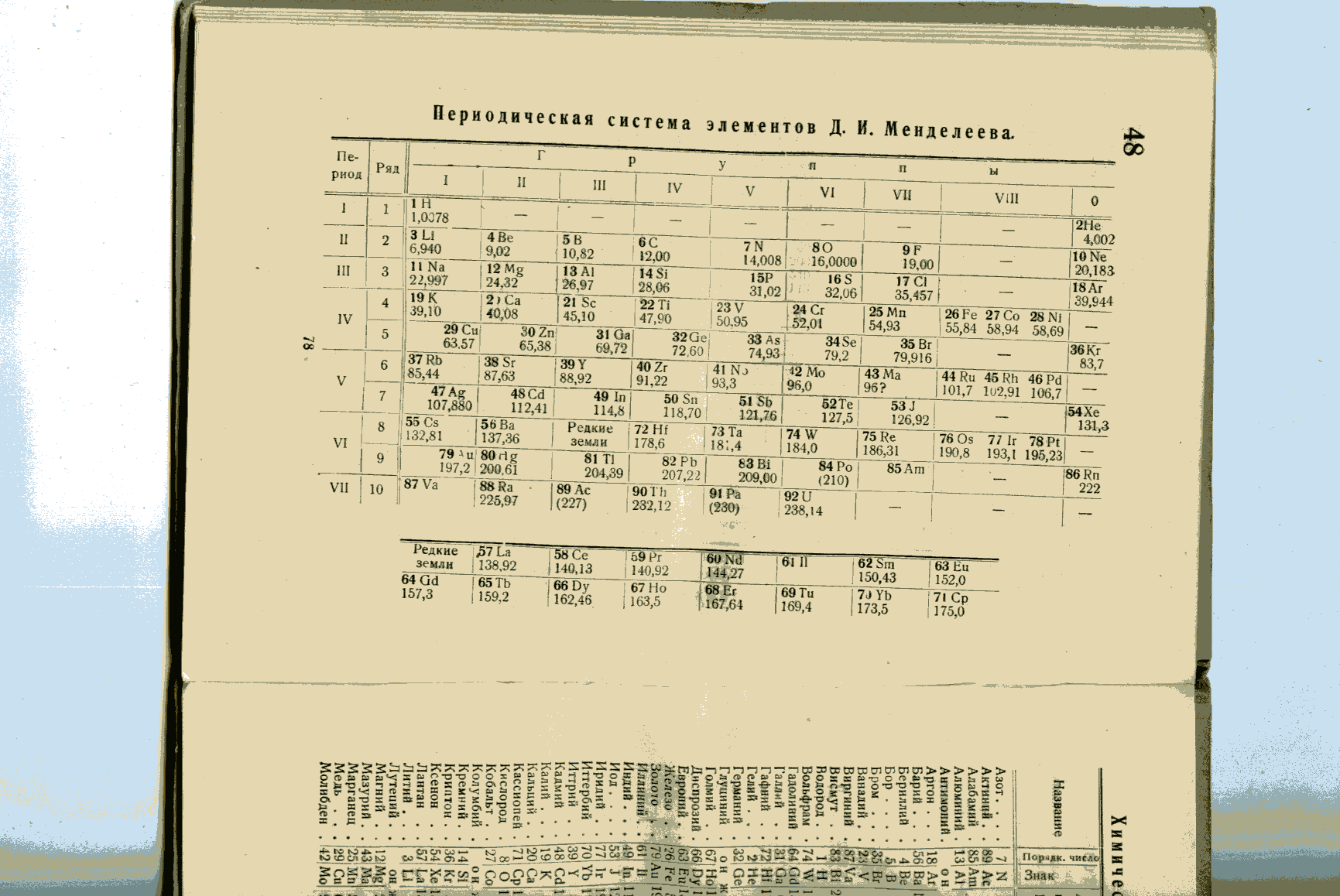

«Введение в химию» Дж.А.Тимм, ОНТИ, НКТП, СССР,1935г.

0-у группу поставили после 8-й !!!

«Таблицы физических величин» ГТТИ, 1933г.

Ликвидировали 0-у группу, а её элементы оставили в 8-й группе!!!

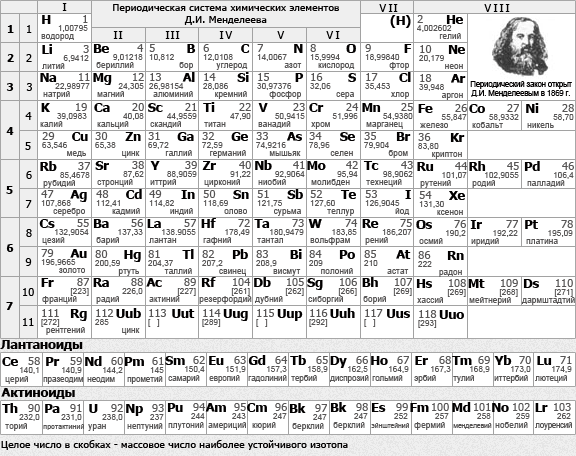

В результате махинаций и подлогов, появилась таблица, которую прикрыли именем

Великого Учёного , и которую начали «впаривать» со школьной скамьи, и которая открыла дорогу мракобесию именуемому «планетарная модель атома». Ведь если бы остался 0-й ряд, 0-й период, элементы х и у, тогда трудно было бы подвести «научную» базу под сказки про электроны и прочий хлам квантового бреда.

Вот почему среди « великих учёных» сплошь и рядом типы англо-массонского пошиба, а действительно Великие Учёные: Менделеев, Умов, Пильчиков, Флоренский и др. повергались травле, а то и прямому уничтожению.

А если отправная точка ложная, то и весь путь пройденный от неё тоже ложный!!!

Соответственно, и вся т.н. «наука» не более чем шарлатанство. Вот как мудро поступили, двумя простыми действиями всё поставили с ног на голову.

Так что и таблица Менделеева потребует соответствующей корректировке. Это не

умоляет заслуг Великого учёного, который прозорливо поставил нулевой элемент, и который затем «услужливо» исключили. Просто именно существование ЛФ, его обоснование, расчёт его характеристик и т.д. потребуют корректировки таблицы. И как следствие этой корректировке, всплывут такие взаимосвязи, о которых пока трудно догадываться. Например:

1.Нулевым элементом Периодической системы элементов правомерно считать элемент, составленный объединёнными в пару двумя волнами Х и У, из повторяемости взаимодействия которых, или их слоёв состоит всё и везде.

2.Водород-протон 11Н- Р , является измеряемым отличием среды нахождения.

3.Первым элементом Периодической системы элементов , является дейтрон 21D.

4.Тритон 31t является протонным изотопом дейтрона 21D.

5.Гелий - 3 32Не является нейтронным изотопом дейтрона 21D. И т.д.

Надо отметить, что практически все элементы (за очень редким исключением) в природе не содержатся в чистом виде, а присутствуют в виде солей и прочих соединений, почему? Есть основополагающий природный принцип – всё стремится к минимальному энергообмену со средой нахождения. Посему, что бы обеспечить выполнение данного принципа хим.элементы вступают в различные соединения, что и обеспечивает их минимальное отличие. Т.е. в природных условиях хим. элементы находятся в естественных условиях. И связи в этих соединениях характеризуются определёнными параметрами.

При выделении хим.элемента из соединения (породы) происходит разрушение (расщепление) внутренних связей. В результате выделяемый элемент переходит в другое состояние – не скомпенсированное состояние (расщеплённое). При этом надо заметить, что всё это происходит в условиях окружающей реальности, которая и задаёт свойства выделенным хим. элементам. Отсюда очень важные вывод – свойства хим. элемента задаются условиями среды формирования элемента.

Далее, следует более важный вывод – меняя условия формирования материалов (т.е. среды формирования) , можно получать совершенно другие материалы, которые не отражены в таблице Менделеева.

Это определяется пороговым уровнем среды нахождения. В таблице отражёны хим. элементы, получаемые при минимальном пороговом уровне среды. Если менять пороговый уровень , то и материалы будут получаться совершенно другие, с совершенно другими свойствами. Управлением пороговым уровнем среды можно управлять свойствами получаемых материалов. Данная технология позволяет получать материалы совершенно другого качества и параметров, которые могут использоваться в различных областях.

И ещё очень важный факт, который «вынесет мозг» у ядрённых и квантанутых физиков:

В ядре одновременно присутствуют: протоны р, К - мезоны К, мюоны μ+ , μ‾ , прочий хлам, в совокупности с лептонами, возникающими при переходе из одного состояния в другое, проявление которых определяется разными скоростями. Например:

Протон – 29991833,656

К-мезоны – 355301570,616

Мюоны – 357045756,569 и т.д.

Какая скорость в среде, такое отличие и получаем. И не надо строить колляйдеры и прочую хрень. Достаточно просто помыслить, и рассчитать то, что нужно получить.

Касательно элементов X и Y, Д.И. Менделеев мудро подметил, именно их взаимодействие приводит к появлению отличия именуемого протоном, в таблице - водород. Далее, уже взаимодействие протона со средой нахождения приводит к проявлению всего остального.

Если у нас две совершенно одинаковые волны Х, например, они могут создать какое-либо отличие, т.н. частицу, например?

Ответ однозначный – Нет! Если нет отличий в среде, то ничего не может проявится. Тут мы подходим к определению понятия Пустота – Это когда всё синхронно, и в среде нет отличий. Но это не значит, что в пустоте ничего нет. Есть, но не проявляется. Это как штиль – нет ветра, но это не значит, что нет воздуха.

Допустим, появилось возмущение в виде света. Это означает, что появилась волна Y, которая обладает параметрами, отличными от параметров волны Пустоты Х. Взаимодействие волн X и Y, обладающих различными параметрами, приводит к появлению отличия, при скорости света – протон Р. И это отличие обладает уже своими параметрами, и своё взаимодействие со средой нахождения.

В этом великий смысл элементов X и Y в авторской таблице Д.И. Менделеева. Отличия могут проявиться только в результате взаимодействия двух разных систем: Инь-Янь, мужчина-женщина, и т.д.

Вот эту основу вычеркнули из таблицы. Более чем уверен, что это было сделано осознано, что подтверждает сам процесс фальсификации таблицы. А если это было сделано сознательно, тот кто заказал процесс фальсификации, знал, что делал, и эти знания оставил при себе, а «быдлу» спустил планетарную модель Бора, ядрённую и квантанутую физику, организовал театр абсурда под названием «наука», и поставил направляющих и смотрящих в лице Шнобелевских лауреатов и прочей приближённой публики. Зачем? Да что бы просто управлять стадом.

Вспомнить хотя бы масона Френсиса Бэкона, и его программное для масонов произведение «Новая Атлантида», пропагандирующее оседлание научно-технического прогресса всех стран, и подтачивание изнутри их традиций тайными агентами-атлантами, в то время как у себя на родине они самым тщательным образом сохраняют и соблюдают все традиции восходящие, конечно, всё к тому же Соломону.

Пустота - это состояние среды, при котором в ней нет отличий. Смотрим на верхний рисунок, как вариант, это когда среда состоит из одних волн Х.

Отсюда простой вывод, ПУСТОТЫ, как таковой, в нашей реальности, нет, т.к. в нашей

реальности существует СКОРОСТЬ СВЕТА (волна Y). Наличие Скорости света определяет появление отличия в виде ПРОТОНА.

«ВИКИПЕДИЯ: Наиболее точное измерение скорости света 299 792 458 ± 1,2 м/с на основе эталонного метра было проведено в 1975 году. На данный момент считают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная. Скорость света — предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий.(??????)»

Но почему она именно такая??? Наука ответа на этот вопрос не даёт!!!

Что бы ответить на него вопрос зайдём с другой стороны. Наука говорит (Зельдович):

«…Среди ядер больше всего во Вселенной свободных протонов, т.е. ядер водорода — их примерно 70% от общего числа нуклонов (протонов и нейтронов). Около 15% протонов связаны в других ядрах, главным образом в ядрах гелия. И, наконец, около 15% составляют нейтроны, связанные в ядрах ( т.е. в веществе, и это очень важно!!! т.е. вне вещества свободных нейтронов, в естественном состоянии - НЕТ)…» т.е. всё пространство заполнено свободными протонами.

И тут мы находим следующую взаимосвязь:

Энергия покоя протона Р = 938 250 500,229 эВ

g = 9,79800100085, √g = 3,13017587378

Р\√g = 938 250 500,229 \ 3,13017587378 = 299 743 700,693 м\с.

С= Р\√g= 299 743 700,693 м\с.

Отсюда следует простое определение: скорость света – это состояние среды при котором существует последовательность повторяемости отличия именуемого протоном. Она однозначно рассчитывается, а не измеряется. Будет другое g, будет и другая скорость света. Так что «товарищ» Энштейн был не прав, возможны скорости больше световой, и значительно. А небольшое различие в значениях скоростей обусловлено условиями проведения замеров, ведь параметры среды проведения замеров не определяли.

И параметры других т.н. частиц рассчитываются очень просто, а почему «т.н. частиц», об этом поговорим ниже.

Существую ещё более интересные взаимосвязи микромира и макромира. Ведь не даром говорится - Что внизу, то и вверху, что в малом, то и большом.

А если бы вселенная состояла из других частиц, то и скорость света в т.н. Вакууме была бы другая. Всё очень просто.

По этой модели, все т.н. частицы легко просчитываются. И не надо строить циклопические сооружения типа «коляйдеров» , и вбухивать в них безумные деньги, что бы получить тоже самое, НО совершенно с другим объяснением, которое уводит от истинных процессов.

Кстати, ещё в прошлом веке : «…..Оказалось что фотон……..ведёт себя подобно адрону», т.е. «подобно протону». Однако затем этот очень важный вывод ядрёные физики «затёрли».

«Элементарные частицы» А.Д. Суханов, Изд. Наука, 1973г.

Что касается ядер, атомов, и прочего хлама, тоже необходимое определение:

Весовая характеристика - величина количества энергии, наполняющей предмет рассмотрения, отличающей его от среды нахождения, определяемая частотой в среде, в месте определения. Это касаемо и а.е.м.

Есть такие эффекты: