Исследование отдельных типов растительности

14. Леса. При описании участков лесной растительности важно обращать внимание на древесный полог. Необходима хотя бы краткая количественная оценка особенностей древостоя, которую можно использовать и для практических целей. Более точная оценка древостоя производится методами лесной таксации (Сергеев, 1947).

При описании древостоя прежде всего устанавливается его разделение на подъярусы. В наших северных лесах обычно имеет место один или два подъяруса древостоя, состоящие из деревьев первой и второй величины. При этом надо иметь в виду, что некоторые деревья в одних районах имеют первую величину, а в других переходят во 2-й подъярус древостоя.

Для каждого подъяруса состав древостоя устанавливается в десятых долях по числу стволов и обозначается по 10-бальной шкале. Сосна 10—означает древостой, целиком состоящий из этого дерева, сосна 9—участие сосны оценивается в 90% по отношению к общему числу стволов и т. д. Если порода представлена небольшим числом стволов (менее У 10 общего их числа), то она обозначается как встречающаяся единично. Кроме подъярусов древостоя можно отличать еще и его пологи но высотному расположению крон деревьев, относящихся к одному подъярусу. Деревья, экологически относящиеся к одному подъярусу в силу возрастных и других особенностей, могут достигать различного высотного уровня. По этому признаку подъярусы и разделяются на пологи.

Необходимо определить степень сомкнутости крон древесного яруса,—суммарно для древостоя в целом и для каждого подъяруса отдельно. Для выражения сомкнутости принята также десятибальная шкала: сплошная сомкнутость без просветов обозначается—1;сомкнутость в 90% при просветах в пологе в 10%—0,9 и т. д. Определение производится глазомерно.

Господствующим возрастом древостоя считается наиболее часто отмеченный но подсчету годичных слоев на пнях или у специально срубленных стволов. Указание на возраст древостоя необходимо во всех отношениях;кроме того, не зная возраста, нельзя определить бонитет насаждения.

Если для определения возраста деревья специально срубают,—а это во многих случаях совершенно необходимо,—то для этой цели выбирают деревья средние но диаметру и высоте. Иногда для определения возраста пользуются особым буравчиком, при помощи которого высверливают цилиндрики до середины дерева на высоте 1,3 м. Затем подсчитывают по высверленному цилиндру годичные слои и к полученным данным прибавляют 5—10 лет.

|

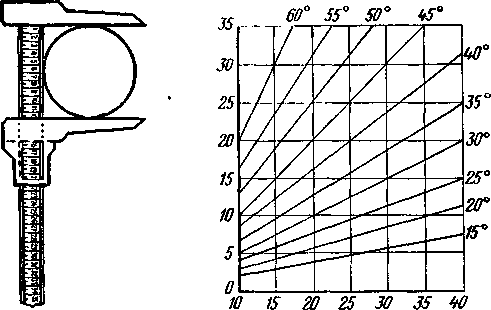

Рис. 7. Мерная вилка для измерения диаметра древесных стволов. Рис. 8. График для определения высоты дерева эклиметром Брандиса. Цифры горизонтального ряда—расстояние наблюдателя от дерева в метрах. Цифры в конце косых линий—градусы углов, определяемых по эклиметру Брандиса, при визировании на вершину дерева. Цифры вертикального ряда—высота дерева в метрах, без высоты наблюдателя (по В. Н. Сукачеву, 1931). |

Очень важно знать средний диаметр и среднюю высоту стволов древостоя. Диаметр определяется на высоте 1,3 м над почвой складным метром или специальной мерной вилкой (рис. 7). Предварительно на глаз устанавливают, какой толщины деревья встречаются наиболее часто;их диаметр и принимают за средний.

Следует также отметить максимальный диаметр дерева. Наиболее толстое дерево в полно развитом одновозрастном древостое имеет диаметр в полтора раза больше, чем диаметр среднего дерева того же древостоя.

Глазомерное определение высоты дерева для установления средней высоты древостоя производят у деревьев среднего диаметра. Выбрав несколько таких стволов и отойдя от них на расстояние до 20 м, определяют их высоту, мысленно откладывая на них снизу вверх по 2 м.

Для определения высоты деревьев можно пользоваться эклиметром Брандиса, измеряя с известного расстояния угол, составленный линией визирования на вершину дерева с горизонтальной плоскостью. Высота ствола вычисляется но двум углам и одной стороне треугольника. Для упрощения работы пользуются специальным графиком (рис. 8). Ряд способов определения высоты д еревьев описан в т. I , гл. XIV , §6. Может быть использована также мерная вилка. На подвижной ножке вилки наносят, начиная от ее свободного конца, сантиметровые деления. На конце неподвижной ножки против нуля делений подвижной ножки делают отверстие, через которое пропускают шнур с грузом (отвес). Отойдя от до-рева па расстояние п метров, наблюдатель раздвигает ножки на п сантиметров, затем визирует на вершину дерева по нижнему ребру неподвижной ножки; отвес перемещается от конца подвижной ножки ближе к её основанию и останавливается против деления, разного высоте де : рева в метрах (за вычетом высоты наблюдателя).

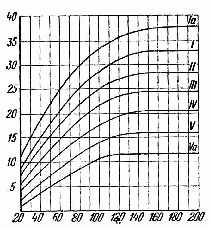

Рис. 9. График для определения класса Сонитета по высоте и возрасту насаждений. Цифры горизонтального ряда-—возраст в годах. Цифры вертикального ряда—высота господствующего полога насаждений в метрах. Римские цифры —классы бонитетов (по В. Н. Сукачеву, 1931).

У срубленных деревьев измеряют их высоту и диаметр;замеры диаметра делают в нескольких местах через каждые два метра высоты.

Высота, диаметр и возраст на пробной площади измеряют для каждой древесной породы в отдельности;особое значение имеют эти определения для породы, господствующей в древостое. Единично встречающиеся виды деревьев можно характеризовать не столь детально.

При оценке древостоя лесоводы относят их к классам бонитета. Бонитет насаждения имеет не только узко лесоводственное, но и большое биологическое и географическое значение, т. к. он характеризует производительность древесной массы при определенных условиях географической среды. Мерилом определения бонитета является соотношение между господствующей высотой древостоя и его возрастом. У нас обычно принято различать пять классов бонитета, принадлежность древостоев к которым устанавливается по специальным таблицам (см. т. I , гл. XIV , §5) или более упрощенно но графику (см. рис. 9).

Самый простой способ определения запаса древесины требует уже сплошного перечета деревьев на пробной площади, с измерением их диаметра;с методами этой работы следует познакомиться в руководствах по лесной таксации.

При исследовании лесов обращают внимание на их возобновление, т. е. на наличие под пологом леса подроста и всходов древесных пород; существенна численность подроста, характер его распространения под пологом. Иногда подрост распространен лишь местами и можно легко установить причины, которые задерживают возобновление на остальной территории. Часто в подросте преобладает не та порода, которая господствует в древостое—это очень важно, т. к. может впоследствии привести к смене пород верхнего полога. Бывают случаи, когда подрост отсутствует, но всходы древесных—до 10 см высотой—обильны;это происходит потому, что легко возникающие всходы на 2-й и 3-й год обычно гибнут. Все подобные наблюдения следует отмечать в своих записях. Когда необходимо количественно характеризовать возобновление леса, закладывают специальные метровые площадки в количестве до 25, на которых производят перечет подроста и всходов по породам, измеряя их высоту.

☀ ☀ ☀

15. Луга и степи. При описании луговой растительности и степей необходимо производить учет продуктивности травяной массы, что важно для оценки их как пастбищных и сенокосных угодий. На типичных для местности участках берут пробные укосы и производят одновременно на этих участках полные геоботанические описания. Укосы делают в период полного развития травостоя, на лугу, во время массового цветения злаков. Для пастбищ надо брать укосы в тот период, когда пастбища используются, или когда их наиболее целесообразно использовать. Лучше всего брать укосы с каждого участка на 2—3 небольших площадках (0,5 м 2 ), располагая их так, чтобы они приходились на наиболее типичные части травостоя. На каждой площадке травостой срезается под корень «овечьими»ножницами, серном или простыми ножницами. Срезанная трава складывается в снопик, верхушками в одну сторону п высушивается на солнце. В воздушно-сухом состоянии снопики, предварительно разобранные но видам, взвешиваются. Следует, если можно, разобрать пробный укос по видам в свежем состоянии, т. к. разбирать по видам сухую траву значительно труднее. Иногда для ускорения разбор укоса производят по четырем группам: злаки, осоки, бобовые и разнотравие, но при этом желательно хотя бы составить список видов, входящих в каждую группу и отметить те из них, которые заметно преобладают но массе.

Одновременно желательно собрать опросные сведения о продуктивности луга или участка степи, если он используется в качестве сенокоса или пастбища.

При исследовании степей изучают последовательную смену аспектов (вследствие отцветания одних видов и расцветания новых). устанавливают число этих аспектов и состав растений, присущий каждому из них.

☀ ☀ ☀

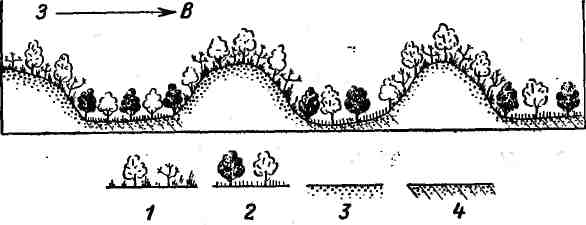

16. Пустыни и полупустыни. Особенности методов описания растительности пустынь и полупустынь в значительной мере определяются ее разреженностью и так называемой комплексностью, под которой геоботаники условились понимать мозаичное распространение различных растительных группировок небольшими участками в общем на ограниченной площади. Эта комплексность возникает под влиянием малейших изменений почвенно-грунтовых условий, которые в пустыне и полупустыне резко сказываются на составе растительности. Для учета этой комплексности в обстановке выровненного в общем рельефа применяют метод линейной съемки. На протяжении 250—400 м по прямой линии измеряют отрезки, приходящиеся на отдельные ассоциации, составляющие комплекс, и вычисляют процентное участие каждой ассоциации. Надо на месте же выяснить, какие именно условия географической среды определяют эту комплексность. На песках комплексность растительного покрова подчинена формам поверхности песчаных пустынь (бугристые, грядовые пески). В этих случаях раздельно характеризуют растительность отдельных элементов мезо- и микрорельефа—поверхности бугра, его склонов и понижений между буграми (рис. 10).

Рис. 10. Схема распределения растительности на поверхности мелкогрядовых песков северо-западного Заунгузья (по Л. Е. Родину, 1948 г.). 1—группировки белого саксаула, с селином, илаком и джузгуном в покрове; г—смешанные группировки белого и черного саксаула с пустынным черным MXOM ( Tortuladesertorum ) в покрове; 3—песок; 4—уплотненный песок.

В связи с разнообразием растительного покрова участки для описания, если это позволяют обстоятельства, должны иметь большую площадь (до 2 500—5 000 м 2 ). Кормовую характеристику растительности пустынь часто приходится ограничивать глазомерными оценками и наблюдением над поедаемостью отдельных растений животными;весовой учет кормовой массы требует много времени. Для учета травяных растений пустыни—эфемеров—закладывают там, где они образуют мощный покров, обычные учетные площадки (0,5 м а ), а там, где они растут более разреженно,—несколько больших размеров (1—2 и2).

Более сложно определение кормовой массы полукустарников и кустарников, играющих основную роль в растительности пустынь;в первую очередь важен учет массы листьев, однолетних побегов и годичного прироста тонких многолетних побегов полукустарников и кустарников.

Исследователи кормовых запасов пастбищ республик Средней Азии пользуются для учета кормов на пастбищах с кустарниками и полукустарниками следующим приемом: на изучаемом участке намечаются длинные узкие учетные полосы, вытянутые по возможности вкрест к формам рельефа. Если господствует полу-- кустарниковая растительность, длина полос 50—100 м, ширина 2 м. При преобладании в покрове кустарников и при расчлененном рельефе длина полосы 100—250 м при ширине 5 м. В пределах этих полос пересчитываются по видам крупные растения кустарники, полукустарники, крупнотравие. Каждый вид по раз' мерам составляющих его особей делится на группы: крупные;средние, мелкие (возможны и более детальные разделения). Растения каждой группы учитываются в отдельности, и из них намечаются от 2 до 10 наиболее типичных экземпляров, с которых срезают всю кормовую массу. Кормовой массой служат однолетние веточки (вместе с листьями и плодами), а также многолетние побеги, не толще 2—3 мм. У кустарников принимаются во внимание лишь веточки, расположенные не слишком высоко и доступные для скота.

Собранные части растений высушивают и взвешивают для каждого модельного куста отдельно. Далее определяют среднюю продуктивность модельного куста соответствующей группы и перемножением на число особей устанавливают продуктивность соответствующей группы в целом.

☀ ☀ ☀

17. Тундры. При исследовании тундровой зоны на зимних пастбищах обращают особое внимание на лишайниковый покров, а на летних—на кустарники. Учет обилия в обоих случаях производится обычными методами, но для определения их весового за паса применяют особые приемы.

Общий запас лишайников устанавливается путем взвешивания лишайниковой массы в воздушно-сухом состоянии с небольших укосных квадратов площадью в 0,25 м 2 . Таких квадратов при описании ассоциаций нужно брать не менее 3—4 в наиболее типичных местах пробной площади, что определяется на глаз. Перед взятием укоса необходимо тщательно учесть высоту лишайников, т. к. ее придется принимать во внимание при установлении годичного их прироста, который именно и характеризует производительность пастбища. Очень часто масса лишайников, которую приходится учитывать на пастбище, является продуктом 15—25 лет их роста. Прирост Лишайников в год в различных районах и в различных топологических условиях различен;в лесотундре 4—6 мм в год, в типичной тундре—3—4 мм, в полярных полупустынях—1—2 мм.

Для учета продукции листвы более крупных кустарников (ивы или полярной березки) выбирают несколько среднеоблиственных (модельных) кустов, с которых листву сощипывают и затем высушивают—предпочтительно на воздухе. Одновременно, производят подсчет кустов на единице площади (например, на 1 аре), для того, чтобы пересчитать в дальнейшем урожайность модельных кустов на гектар.

☀ ☀ ☀

18. Сфагновые болота своеобразны как по характеру растительного покрова, так и по общим природным свойствам. Поэтому при изучении их возникает целый ряд специальных вопросов, которые не могут считаться в узком смысле ботаническими. Описание методики их изучения см. гл. IX .

☀ ☀ ☀

19. Прибрежно-водная растительность привлекает к себе внимание с научной и практической точек зрения. Значительное развитие этой растительности может иметь как отрицательное значение, способствуя заилению водоема, так и положительное—напр., для охотничье-промыслового и рыбно-промыслового хозяйства. Весьма существенен качественный состав: сами по себе высшие водные растения относятся к числу широко распространенных в разных условиях, но сообщества их, обычно экологически довольно узко специализированные, могут характеризовать многие особенности водоема и в известной мере его тип.

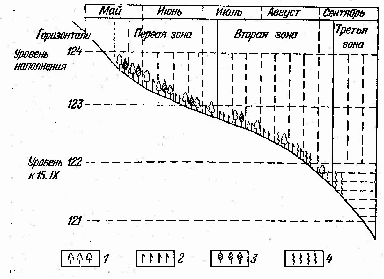

Необходимо отметить степень развития водной растительности в водоеме и охарактеризовать те его части, где водные растения получают преимущественное распространение. При описании группировок высших водных растений надо иметь в виду, что они в большинстве случаев (хотя и не всегда) располагаются в водоеме' «зонально», т. е. полосами, параллельно берегу, в зависимости от глубины слоя воды (которая в течение года к тому же не остается постоянной) и от других причин. В схеме эта зональность выражается в распространении на мелководьях близ берега группировок •растений, возвышающихся над водой, далее от берега—ассоциаций растений, имеющих листья, плавающие на поверхности воды, и на более глубоких местах—ассоциаций растений, погруженных в воду. В зависимости от условий возможно установить в зарастающих водоемах много «зон»водной растительности, но все они могут быть объединены в зти три группы. На рис. 11 представлен один из примеров «зонального» распределения растительности в водоеме.

При описании-водной растительности озера или реки намечают «зоны», если они выражены, а затем описывают сочетание растений, свойственных каждой из них. В пределах каждой зоны можно встретить несколько ассоциаций. Описание удобнее всего производить с лодки на якоре, или с берега, если описывают примыкающее к нему мелководье, по которому можно бродить.

При описании высшей водной растительности берут пробную площадь в 100 м 3 , которую можно охватить глазом с лодки. Учет обилия производится по обычной 6-бальной шкале, с указанием степени покрытия растениями воды и фенологической фазы развития. После описания растительности, видимой с поверхности, при помощи специальных «водных грабель» или альгологической вилки, достают мелкие придонные растения (мхи, хары и пр.). С большой глубины растения, преимущественно водоросли, достают драгой (описание этих предметов снаряжения см. Лепилова, 1934).

При изучении ассоциаций высших водных растений нельзя полностью игнорировать водоросли, представляющие очень важный компонент этих сообществ. В первую очередь существенны водоросли макроскопических размеров: харовые, некоторые сине-зеленые и другие. Харовые всем строением своего тела напоминают высшие растения и прикреплены к субстрату ризоидами. Некоторые зеленые и сине-зеленые водоросли или образуют красивые пряди (кустистые формы зеленых водорослей), или плавают на поверхности, а иногда образуют слизистые зеленые, сине-зеленые и бурые налеты на камнях и др. предметах. Сбор водорослей производят так: отделив от субстрата кустики водоросли, помещают их в большую банку с водой, налитой до пробки, с тем, чтобы вода не болталась.

По возвращении с экскурсии содержимое банки переливают в таз или другой сосуд с большой поверхностью;плавающую водоросль осторожно расправляют, под нее подводят кусок картона или плотной бумаги и осторожно вынимают с таким расчетом, чтобы водоросль сохранила наиболее естественное положение. Бумага (картон) кладется так, чтобы вода с нее стекла, после чего лист перекладывается пропускной бумагой, которая меняется до тех пор, пока водоросль не станет лишь влажной. В таком состоянии, не снимая водоросль с картона или плотной бумаги, закладывают ее в обычный лист гербарной бумаги и высушивают в том же порядке, как и высшие растения. Часть сбора кладут в спирт или 4% раствор формалина. Харовые водоросли сохраняют в засушенном виде, собирая их с ризоидами и органами размножения. Когда хары пропитаны известью, они после сушки легко ломаются;их следует после сбора подержать в слабом растворе уксусной кислоты, пока известь не растворится, и затем, промыв несколько раз водой, засушивать вышеописанным способом. Прочие водоросли (к ним относится большая часть видов) собирают в небольшие баночки и фиксируют 4% раствором формалина. При недостатке времени харовые водоросли также собирают в баночки и фиксируют раствором формалина.

Описанный способ засушивания часто приходится применять и для высших водных растений с нежными, сильно рассеченными листьями, которые при вынимании растения из воды слипаются друг с другом и со стеблем (некоторые водные лютики, пузырчатки, рдесты и др.).

Развитие водной растительности и характер сообществ зависят от особенностей водоема в отдельных его частях. На озере, напр., в разных его частях водная растительность по степени развития, видовому составу и по выраженности «зон»может быть существенно различной. При геоботаническом описании водоемов на это обращают особое внимание и выясняют все те причины, которые определяют местные особенности водной растительности. Поэтому описание сопровождают указанием на экологические условия. Из них наиболее важны: глубина слоя воды и ее колебание но сезонам, прозрачность, проточность и скорость течения (включая течения, обусловленные ветрами), химизм воды (степень минерализации и реакция), газовый и температурный режимы. Очень существенен рельеф дна и крутизна его склона, механический состав грунта водоема. Обстоятельное изучение всех этих условий представляет самостоятельную задачу, которая легко и полно осуществима, если наблюдения над водной растительностью производятся параллельно с лимнологическими исследованиями (см. гл. VIII ), или если производится комплексное физико-географическое изучение водоема.

Условия существования водной растительности лучше всего фиксировать по «зонам»при описании участков, составляющих ее ассоциации. При таком описании выясняется ширина зоны (для чего можно пользоваться мерным шнуром), глубина, свойства воды, характер дна и пр.

Для выяснения условий заиления водоемов и для учета кормовой базы водных животных определяют производительность водных растительных сообществ. Соответствующая методика пока мало разработана. Можно указать на метод, которым пользовалась В. М. Катанская (1939). На участке ассоциации водных растений в типичном месте закладывают учетную площадку, при помощи деревянной рамки в 0,25 м 2 с утяжеленными углами, которая опускается на дно. Первоначально срезают с пробного квадрата надводные части растений, затем руками вытаскивают все растения, коренящиеся на дне и не возвышающиеся над поверхностью воды, и, наконец, срезают под корень подводные части растений, верхушки которых, возвышающиеся над водой, были срезаны первоначально. Такая, последовательность работы обеспечивает наименьшую потерю растительной массы при взятии укоса. Собранные растения высушиваются и далее взвешиваются, каждый вид отдельно. Для большей надежности результатов закладывают 2—3 площадки для каждой ассоциации. Учет продуктивности водоема, или какой-либо его части, возможен, конечно, если ассоциации водных растений картированы. От точности картирования в значительной мере зависит и точность определения продуктивности растительной массы.

Рис. 11. Распределение растительности на мелководьях побережья Московского моря (по А. В. Калининой, 1945): 1—полупогрушенное в воду разнотравье (чаетуха, водяной омежник);2—полупогруженные в воду злаки (ко'-.чыхающийся манник, коленчатый лисохвостник); 3—рогозы; 4—погруженные растения (уруть, рдесты).

Картированию в крупном масштабе должны подвергаться наиболее характерные по развитию водной растительности части водоема. Для них следует также составлять геоботанические профили типа, показанного на рис. 11.

Зарастание озер, прудов и стариц представляет один из примеров быстрой смены растительных ассоциаций, сопровождающей развитие всего природного комплекса и часто приводящей к преобразованию водоема в болото. Все наблюдения, выясняющие особенности зарастания того или иного водоема (которое в разных районах и разных топографических условиях происходит по-разному), представляют большой научный и практический интерес.