В. В. Сочава

Глава XXV изучение флоры и растительности

1. Задачи полевых исследований. Растительный покров непосредственно обусловлен средой и невозможно познать закономерности его строения и распределения без учета разнообразных экологических и географических связей растительных организмов и их группировок. Растительность отражает на себе многие особенности местности, не только современной, но и прошедших эпох.

По особенностям растительного покрова часто можно наиболее полно судить о природных возможностях территории, имеющих хозяйственное значение. Изменяя растительный покров, человек имеет возможность существенно влиять на природу в целом и на климат данной местности.

Задачей географа является познание природных условий в целях приспособления и переделки их в интересах социалистического общества, и изучение растительности как элемента ландшафта приобретает для него первостепенный интерес.

Растительность имеет огромное значение как кормовая база животноводства, как источник технических, лекарственных, витаминоносных и прочих полезных растений. В этом отношении растительный покров подвергается специальному изучению;но все же во многих районах нашей страны эти ресурсы растительного покрова изучены еще далеко не полно, и на них надо обращать особое внимание также и краеведам.

Даже самая крупная комплексная экспедиция—не говоря уже о работе краеведа—не может охватить своими полевыми исследованиями все вопросы изучения растительного покрова, как имеющие общее географическое значение, так и более специальные. В зависимости от задач экспедиции и интересов краеведа, которые определяются конкретными нуждами народного хозяйства, с учетом того, что уже сделано в этой области, устанавливается и круг вопросов изучения растительности, подлежащих разрешению.

При этом, независимо от объема программы работ, в большинстве случаев приходится иметь обязательно дело: 1) с инвентаризацией флоры—в том числе и с поисками полезных растений, 2) с описанием растительных сообществ, или фитоценозов (типов лесов, степей, лугов и т. д.), 3) с экологическими наблюдениями над отдельными растениями и растительными ассоциациями и 4) с составлением карты растительности и карт распространения отдельных важных растений или группировок.

Во всех случаях исследователь одновременно имеет дело и с растительными сообществами и с составляющими их видами, т. к. растительный покров неотделим от характеризующей его флоры.

Часто практикующееся разделение ботанических исследований па флористические и геоботанические не имеет достаточно принципиального обоснования, но может представить в отдельных случаях некоторые технические удобства.

☀ ☀ ☀

2. Подготовка к полевым работам. Путешественник обязан учесть результаты предыдущих исследований флоры и растительности района, ознакомиться с физико-географической литературой но району работ, выяснить состав флоры намеченного к исследованию района и познакомиться, хотя бы по гербарию, с растениями, которые исследователю неизвестны. То же самое относится к знакомству по литературе с геоботаническими описаниями района будущих работ;или, за их отсутствием, с описаниями растительности смежных, близких по природным особенностям районов. Предварительно должна быть выбрана и подходящая для геоботанической съемки топографическая основа. Наконец, следует ознакомиться со специальной методической литературой (см. список в конце главы).

☀ ☀ ☀

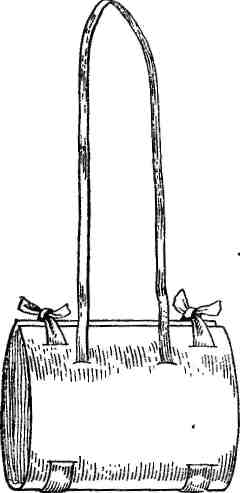

3. Снаряжение и материалы: 1. Бумага для сбора растений (в большинстве случаев ограничиваются 1 500—2 500 двойными листами бумаги гербарного образца (28x42 см). 2. Папка для сбора растений изготовляется обычно по специальному заказу. В случае необходимости папка может быть изготовлена из двух листов плотного картона, или фанеры (35x50 см);снаружи ее обшивают клеенкой или плотной материей. Для затягивания протягиваются две широкие тесьмы. К одному листу картона или фанеры прикрепляются ремень или тесьма для ношения папки через Плечо (рис. 1). 3. Прессы для сушки растений, деревянные с металлической решет кой или целиком металлические (см. §5). 4. Сукна для сушки растений (см. § 5). 5. Сыромятные ремни для стягивания прессов (по два на каждый пресс). 6. Кухонные ножи и стамески (по 2—3 шт.) для выкапывания растений. 7. Рулетки 20 м и 10 м. 8. Складные метры—2 шт. 9. Саперные лопаты—2 шт. для рытья почвенных ям. 10. Садовый нож для срезки ветвей деревьев и кустарников. 11. Компас или буссоль. 12. Эклиметр Брандиса. 13. Термометры- пращи—3 шт. 14. Бланки для геоботанических описаний—200—300 шт. 15. Картонки для упаковки гербария (32 х 50 см)—40—50 шт. 16. Оберточная бумага—не менее 20—30 кг. 17. Пергамент. 18. Шпагат. 19. Бумага для этикеток. 20. Общие тетради для дневника. 21. Альбомы миллиметровой бумаги. 22. Карандаши обыкновенные и цветные. 23. Планшет и листы топографической карты. 24. Фото графический аппарат, (см. т. I ).

Кроме того, при работе в горах необходимы анероид-высотомер и геологический молоток для сбора лишайников на камнях. Для геоботанической съемки желательны легкая мензула и алидада с диоптрами (см. т. I , гл. XV ).

Рис. 1. Папка для сбора растений.

При работе в лесу: 1. Топор. 2. Поперечная пила и напильник для ее точки. 3. Мерная вилка для измерения диаметра деревьев. 4. Буравчик, высверливающий цилиндрики древесины для подсчета годичных слоев.

При работе на пастбищах и лугах: 1. Ножницы овечьи для стрижки травостоя на учетных площадках. 2. Весы аптекарского типа для взвешивания пробных укосов (удобно употреблять весы специальной конструкции Л. Г. Раменского). 3, Шнур .для отбивки границ пробных площадок и в особенности учетных полос в пустыне 100—500 м. 4, Мешочки матерчатые 15x40 см для хранения укосов—100 шт.

При работе на болотах: болотный бур одной из систем (Инсторфа, Сукачева или Гиллера) с достаточным количеством штанг, смотря по предполагаемой глубине бурения. О снаряжении для исследования прибрежно-водной растительности см. §19.