- •Предисловие

- •I. Гадамер, Хайдеггер (и другие): конфронтация текстов или диалог личностей?

- •1.1 Герменевтическая ситуация в философии

- •1.2. Логоцентризм и «скандалы в философии»

- •1.3. Предваряющая работа интерпретации и самопонятность философских текстов

- •1.4. Прочтение Хайдеггером кантовской позиции. Операция деструкции

- •1.5. Пример интерпретации учения Хайдеггера о времени

- •II. Основные мифо-понятия онтологической диалектики

- •2.1. Действительность, реальность, существование

- •2.2. Дух и духовность

- •2.3. Истина и действительность

- •2.4. Истина и смысл

- •2.5. Понимание и объяснение

- •III. Рационализм и схоластическое мышление

- •3.1. Вопрос о современности: что значит – «современный»?

- •3.2. Какого рода рациональность характеризует современную эпоху?

- •3.3. Необходимость не-сущего. Объективация. Схоластичность. Вопрос из Ничто: теневая диалектика. Диалектика. Свобода. Повседневность

- •3.4. Исчерпание рациональности. Неклассичность философии. Исчезновение вещи. Безымянность тождества. Границы формализма. Гегелевский абсолютный рационализм

- •3.5. Завершение понимания, его трансформация

- •3.6. Осуществление мышления

- •3.7. Философская речь и терминология. Понимающая процедура. Пустые суждения как способ говорить о сущем

- •3.8. Мышление запредельного. Потенциальная содержательность ничто. Герменевтика опыта

- •3.9. Схоластика, ее специфика, причины, результаты

- •3.10. Предварительная классификация философских высказываний. Контекст интерпретаций

- •3.11. Становление мышления. Современность современников

- •4. Аксиоматическая основа интерпретации

- •4.1. Мировая полисемантика

- •4.2. Патология и естественность разума

- •4.3. Условия развертывания мышления

- •4.4. Универсальная видимость и ее формы

- •4.5. Логический априоризм и метафеноменальное бытие

- •4.6. Общество, история, личность и наука: глубинное противоречие

- •5. Типология знания. Контекстуальные множества

- •5.1. Что есть знание? Знание-текст. Истинное знание и знание истины. Существование и знание

- •5.2. Субъект знания: раскрывающее усилие, распахнутость мира, тождество субъекта и мира

- •5.3. Пустота индивида. «Есть» для субъекта. Самообман рацио

- •5.4. Знание и его градация

- •5.5. Представление контекстов. Имена. Конкретизация текста

- •5.6. Мера и виды рациональности

- •6. Проблемы интерпретации текстов (способы понимания)

- •6.1. Наблюдатель

- •6.2. Текст и культура. Уровни раскодировки текста

- •6.3. Контекстуальное многообразие смыслов. Классическое и неклассическое состояние-прочтение термина. Представление границы термина. Мысль о времени

- •6.4. Континуум значений. Протокольное описание имен

- •6.5. Полное пространственное развертывание типологии контекстов

- •6.6. О границах философии

- •7. Аксиоматическая основа контекстов

- •7.1. Абсолютная противоречивость исходных принципов философии. Введение противоречия в формализм

- •7.2. Задание смысловых переменных

- •7.3. Уровни осознания: от формальной ясности к полному принятию

- •7.4. Введение смысловой переменной в текст

- •7.5. Тройственная структура действительного сознания

- •7.6. Структура процесса осознания

- •Литература

7.6. Структура процесса осознания

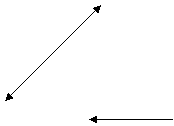

Нам предстоит сделать последний шаг в теме и показать, как выделенная структура сознания выражается в структуре процесса осознания, в ракурсе своего действия и реализации, осуществления. Будем употреблять термин понимание для обозначения этапов осознания от формы простого объяснения до полного осознания (понимания), принятия. В общем процессе понимания существует этап предпонимания, в котором выделяются аспекты описания (свидетельствования), высказывающего изложения и утверждения, которое предлагается принять к сведению. Для высказывающего субъекта здесь присутствует определенное понимание, но оно еще закрыто для субъекта восприятия, того, к кому обращена речь. Поэтому для него это этап предпонимания, на котором он пассивно получает сведения, которые ему предлагается усвоить без всякой критики. Собственное понимание начинается с объяснения. Объяснение есть форма исчерпывающего понимания и, следовательно, оно должно быть замкнуто в смысловом отношении. Так оно получает полноту, хотя бы относительную и временную, достаточность – поскольку ведет к ясности, смысловую устойчивость и определенность. Иными словами, это момент остановки в познании, достигаемой в состоянии желаемой передышки для перерыва активной деятельности сознания, его своеобразное отключение. Замкнутость объяснения придает пониманию максимально возможную отчетливость, подобной ясности различения в восприятии внешних предметов. Это, фактически, есть вариант объективации, относящейся уже не к реальному миру, а к способу его уяснения, рационального принятия. Объективированный мир имплицирует объективированную трактовку, причем справедливо и обратное: трактовка и представляемый мир здесь оказываются двумя сторонами одного процесса, устойчивое разделение которых происходит в сознании отчужденного субъекта. Под собственно объяснением будем понимать такой способ осознания некоторого содержания, который редуцирует его к уже известной основе. Сведeние, носящее характер проекции, осуществляется выделением главных и сущностных сторон и отделением от них второстепенных аспектов. После такой операции, трансформирующей исходное содержание, оно получает форму, удобную для проведения объяснения. Это линейное объяснение, апеллирующее к безусловно известному (или считающемуся таковым). Можно говорить об определенной разновидности объяснений, которые внешне выглядят именно такими. Многие философские утверждения имеют форму объяснений - они нечто объясняют. Но скорее, имеет смысл говорить здесь о собственно понимании. Философские высказывания нередко принимают вид (объяснительных) констатаций. Констатация означает в данном случае, прежде всего отсутствие скрытого контекста, изолированного от текста. Контекст и есть, в данном случае, само объяснение. Здесь не происходит редукции к известному содержанию, поскольку реализуется опора не на выведение одного утверждения из другого (или сведение одного к другому), а на соотносительность различных содержаний, выявление их сущностной корреляции. Первый, простой вариант понимания может быть представлен схемой:

Понимание

Объяснение Контекст

Рис. 1

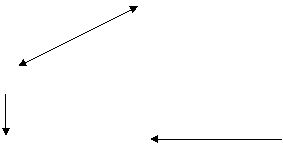

Здесь выделены три стороны начального этапа осознания: а) наличие объяснения, в) базирующееся на нем понимание, с) наличие недифференцированного контекста. Контекст в этом случае определяет объяснение, что указано стрелкой, но сам оказывается скрытым для понимания. Рассуждение по видимости протекает самостоятельно, определяясь своим предметом, по сути же оно неявно детерминировано соответствующим контекстом. Объяснение и понимание здесь взаимно соответствуют друг другу и, вообще, совпадают. Объяснение содержит в себе явный контекст, который подразумевается, но не проговаривается отдельно в тексте. Это собственный (или авторский) контекст данного объяснения. Собственный (явный, авторский) контекст определяет буквальность сказанного. Буквальность в гуманитарных текстах, как правило, далеко не единственна и данная буквальность, которую имеет в виду автор, оказывается явной часто только для самого высказывающего. Собственный контекст определяет непосредственность объяснения, то содержание, на которое оно ориентируется по исходному авторскому замыслу. В этом случае описание происходит в терминах эмпирических пространства и времени, наглядно и, фактически, дальнейшей интерпретации не требуется. Видимое отсутствие необходимости последующих толкований выражает как раз стремление достичь завершенной формы понимания. В линейном объяснении происходит узнавание нового материала как уже известного, точнее, сведение этого нового к известному. Его цель – определение имени этого нового, взятого из существующего набора имен. Новому материалу назначается имя, и он становится объясненным. Объяснение и контекст свертываются в этом имени, происходит узнавание. Вместе с операцией узнавания рождается эффект видимости и замещения. Видимость возникает потому, что мы проделали лишь редукцию к известному, безотносительно к собственно рассматриваемому содержанию, т.е. поступили поверхностно и формально. Замещение же оказывается реальностью, т.к. мы уже имеем дело с введенным именем как идентификацией, включающей новое в уже известное. Линейное объяснение изолировано от контекста, который его действительно определяет, и кажется самодостаточным. Более подробно представленную на рис. 1 схему можно изобразить следующим образом, с учетом проведенного рассмотрения:

Понимание

Объяснение

Собственный/авторский универсальный контекст контекст

Рис. 2

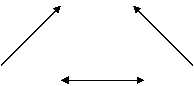

В таком способе понимания полностью реализуется первая сторона сознания, повседневно эмпирическая, не чуждая и определенной теоретичности. Вообще, это феноменальное сознание. Его дихотомичность, стремление к утверждению жестких и определенных границ между различными объектами, предметным и духовным содержанием (как между ними, так и внутри каждой группы), ведут к абстрактной и не-действительной ясности понимания, к утверждению онтологии отчужденного мира и соответствующего субъекта этого мира. Сам индивид собственную отчужденность и узаконивает, не узнавая способа введения такой онтологии как свободного самодействия, проведенного неистинным субъектом. Ему недостает знания себя, условий (само) деятельности. Разорванность авторского и универсально-всеобщего контекстов (в последний входит все контекстуальное многообразие человеческого мира) проявляет себя в этом абстрактно изолирующем видении. Не-действительность обнаруживается в историческом мире как человеческая реальность. Если эта разорванность увидена и осознана (собственно, увидеть и осознать здесь суть одно), она прекращает свое отчуждающее действие и продуцирование ложной реальности прекращается. На следующем этапе понимания, когда происходит собственно осознание, все выделенные стороны этого процесса остаются, но приобретают иное звучание. Объяснение становится нелинейным или символическим. В процессе его передачи оно распадается на ряд пояснений, т.е. простых линейных объяснений, совокупность которых никогда не может исчерпать содержание исходного суждения. Они, таким образом, достаточно условны и идут с оговоркой по поводу их неполноты. Символическое «объяснение» может быть передано, конечно, и в авторской, точной редакции, в собственном виде, но адресата достигает лишь в случае проведения им подобной работы по осмыслению материала. Для этого адресат должен получить соответствующий реальный внутренний опыт переживания и осознания. Если субъект принимает текст, хотя бы как непонятую истину, до своего осознания, то это принятие служит мотивирующим и направляющим фактором его усилий, его сосредоточения, приводящих, в конце концов, к уяснению искомой сути, того, что хотело сказаться помимо буквального толкования несовершенной внешней формы суждения. Предметно наглядная (или отвлеченная) форма суждения используется помимо высказывания этой предметной наглядности (или абстрактной отвлеченности), т.е. в нем речь идет, вообще говоря, о другом, о том содержании, которое может сказаться не прямо, а опосредованно и косвенно. Эта опосредованность символических суждений (пустых форм мысли) свидетельствует, что их предметность постоянно «плывет», их смысл смещается, так, что надо уловить характер этого смещения. Простая схема нелинейного объяснения (понимания) выглядит следующим образом:

Понимание

Объяснение Контекст

Рис. 3

Нелинейность объяснения определяется его соотнесенностью с общим контекстом, который постоянно вторгается в объяснительную схему, делая ее неокончательной (следовательно, и неполной). Эта неокончательность здесь принципиально неустранима. Вторжение контекста, его длящееся проявление в утверждаемом объяснении вытекает из допускаемой открытости объяснения. Открытое, контекстуально ориентированное объяснение ведет к соответствующему пониманию, которое оказывается шире своей внешней объяснительной формы. Повторим, что символическое, нелинейное объяснение в качестве собственно объяснения, а не чего-то иного, выражается набором простых объяснительных форм. Это его способ явленности, овнешнения в речи (тексте). Поскольку текст требует некоего завершения, этот набор ограничен. Понимание же автора превышает совокупность текстовых констатаций, поскольку внутренне-становящаяся форма понимания противится своей окончательной фиксации и остановке в простых объяснениях.

Поскольку мы видим неустранимую абстрактность окончательных объяснений, их редуцирующую схематичность – как в первом, так и во втором случаях, то вправе сделать вывод о принципиальной неполноте объяснений: объяснение, претендующее на окончательность и, одновременно, конкретность, не является полным, т.е. действительным. Своей декларируемой цели понимание в данной форме не достигает.

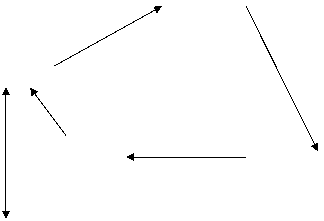

Под конкретностью будем понимать здесь отнесение объяснения к действительным процессам, а не к формализованным системам. В рамках формализаций с четко оговоренными правилами вывода и употребляемых значений терминов и знаков объяснение совершенно уместно и может обладать полнотой – поскольку его границы соответствуют границам вводимой системы описания. Границы описания и объяснения здесь изоморфны. Объяснение находит свое законное место в протокольном описании знаков (обозначений). Символическое «объяснение» относится не к знакам, а к самой действительности. Для ее представления в понятном виде (но это не отражение) нужно используемые знаки содержательно опустошить, лишив их наглядной формы бытовой буквальности. Понятие при этом оказывается пустым, одновременно сохраняя свою индивидуальность. Разделим два близких уровня существования: есть реальность и есть действительность. Реальность суть искусственная среда обитания человека, культурная, историческая и технологическая. Реальность выражает определенный способ описания действительности, это действительность в знаковом и символическом варианте, и она оказывается в себе неподлинной. Реальное может быть неистинным. Объяснение относится к реальности человеческого бытия, но не к его действительности. На рис. 3 показано, что понимание проходит определенный путь до осознания. В первом случае понимание не знает об общем контексте, оно соотнесено лишь с собственным контекстом, и принимает фиксированную форму объяснения. Во втором случае понимание имеет сложную структуру, включающую в себя объяснительную часть и контекстуальную, что показано стрелкой от понимания к контексту. В предыдущем случае целью уяснения было нахождение адекватного имени, после которого все осмысление прекращалось. Это имя выполняло функцию замещения действительности, которая превращалась (переводилась) в систему абстрактных представлений, приобретающих онтологический статус. Конкретное бытие замещалось разрастающейся совокупностью абстракций. Во втором случае имя присваивается скорее для удобства, оно может быть изменено и решает подсобную, техническую задачу поддержания осмысленной речи, так, чтобы эта последняя находилась в постоянном контакте с общим контекстом. Для религиозного сознания ритуальная и внутренняя молитвенная практика направлена на поддержание связи с высшим началом, с Богом. Такая мистическая связь определяла важнейшую составляющую христианской традиции, мистическое богословие, питающее ее духовно, являющейся ее живым истоком. Второстепенная реальность, образованная этим употреблением имен, номинативна и условна, не претендует на онтологизацию, ни в коей мере не смешивается с действительностью. Для субъекта, который привык действовать и понимать реальность в статусе онтологических имен, номинативная реальность останется непонятной должным образом. Он ее также соотнесет с привычной онтологией имен, проецируя ее на плоскость фиксированных и непротиворечивых определений. В самом имени нет указания на его применение, на то, в каком качестве оно берется. Это можно оговорить отдельно, но такое замечание не должно потеряться, не должно быть пропущено или забыто. Однако забывание свойственно формальному пониманию (первый уровень) именно в силу его стремления поскорее избавиться от новизны материала, определив его в привычных терминах и схемах. Объяснение становится, как кажется, исчерпывающим и понятным, интерес к нему пропадает, и познание слепо устремляется куда-то «дальше», забывая о сделанном. Требование необходимости длящегося перепросмотра и гибкой миграции имен реального и конкретного содержания звучит, в данном случае, абстрактно и непонятно, никакого действия на понимание не оказывая. В более подробном варианте соотношения, выделенные на рис. 3, представляются следующим образом:

понимание

объяснение

авторский универсальный контекст (предельный) собственный контекст контекст

Рис. 4

Понимание выходит на универсальный, предельный контекст культурной традиции, в рамках которой оно осуществляется. Объяснение, которое здесь фигурирует, выражает себя двояким образом. Оно представимо в авторском контексте, который определяется универсальным контекстуальным множеством, и в этом представлении имеет нелинейный, символический характер. С другой стороны, оно может быть частично выражено через ряд простых интерпретаций, т.е. предстать не в собственном виде. В последнем случае оно будет обладать собственным контекстом, который не совпадет с авторским. Эта ситуация показана выделением авторского и собственного контекстов, которые могут, таким образом, не совпадать. В любом случае понимание не должно разрывать живую связь с предельным смысловым полем значений. Это позволяет реализовывать практику сдвигающе-иносказательной логики, определяющую конкретное движение смыслов. Поскольку сам автор может не владеть всей полнотой предельного контекста, но может чувствовать и улавливать движение смыслов, действие иносказательной логичности, то появляется ситуация, описанная в герменевтике. Заключается она в том, что автор высказывает суждение общесимволического и универсально-обобщающего плана, а потом сам начинает его пояснять и толковать. И вот оказывается, что его толкования страдают некой узостью и неполнотой, оказываются исторически ограниченными авторским кругозором и стилем, диктующем подбор примеров. В дело включается автор не как носитель космически бесконечного сознания, не в своей метасущностной подлинности, а как субъект конкретной эпохи и быта, как носитель сознания феноменального. Здесь опять соединяются авторский и собственный, буквальный контекст суждения, но понимание уже не удовлетворяется их выяснением и хочет осознать текст в его предельном охвате и глубине. Возникает известное герменевтическое требование понимания текста лучше автора. Символическое объяснение не имеет собственного контекста как символическое выражение, но имеет его как объяснение. Вот здесь и коренится опасность поддаться видимости достижения возможности точной и исчерпывающей высказанности, и дать собственный контекст открытым текстом. Однако достигается при этом лишь огрубленное и ограниченное толкование, объективно принижающее неисчерпаемую содержательность исходной формулировки. Неисчерпаемая содержательность относится к философским и метафилософским утверждениям, оперирующим пустыми и превращенными понятиями. В процессе назначения и распределения имен возможна псевдономинация, ложное именование, продуцирующее, соответственно, химерическую действительность, отчужденную и активную в утверждении этой отчужденности. По степени отчуждения субъекта можно судить о продуктивности проводимого именования.

Я полагаю, что, назвав, наконец, вещи своими именами, мы сумеем совместить предметность и смысл, увидеть движение не абстрактного, а предметного смысла, и тогда действительность воистину предстанет, как писал Гегель, разумной, и все, что разумно, окажется действительным.

ИТОГИ

…Сведем к компактному табличному виду основные рассмотренные соответствия между значениями терминов, видами контекстов-континуумов и соответствующим пространством и временем.

1 |

2 |

3 |

4 |

Характер континуума (пространство значений) |

значения

|

тип пространства и времени |

тип континуума |

а) точечный (одно-однозначный)

|

актуальные (эмпирические, наблюдаемые) |

ньютоново классическое пространство |

точечный

|

в) счетно-конечный с) счетно-бесконечный |

потенциальные (теоретико-концептуальные) |

релятивистское постклассическое пространство-время |

дискретный

|

d) несчетно-конечный e) несчетно-бесконечный f) пустой |

виртуальные

|

неклассическое процессуальное время-пространство (экзистенциальное время) |

процессуальный

|

В (1) движение сверху вниз показывает стадии интерпретации, образующей несколько уровней: в а) интерпретация вообще отсутствует, здесь описание прямое и наглядное; в) и с) есть уровни научной теоретизации, это собственно интерпретация; d), e) и f) – усиливается иносказательная буквальность описания, достигающая своего максимального выражения в пустом контексте. Перед нами описание в превращенно-мнимой форме предметности. Предметность присутствует, но не в буквально бытовом значении, а, скорее, как остаточная предметность. С предметом происходит операция оборачивания, инверсии, в результате которой возникает инверсированный предмет - вывернутый, пройденный, преодоленный и принятый в таком измененном виде. В d) сохраняется научная форма теоретизации, но только по видимости, локально, поскольку в этих типах континуума ведущим и определяющим является последний, именно он диктует качество иносказательности и одновременно буквальности. Это характерно для фундаментального смысла: его форма выражения парадоксальна и этот парадокс выражен невозможным совпадением буквальности-иносказания. Смысловой бег в разные стороны не разъединяет вещь, а впервые создает ее как таковую. Вещь познается, говорит Гераклит, через «ее бег-в-противоположные стороны». Смысловой разнонаправленный бег определяет собранность внимания, и оно при этом само может быть исполнено. В степени уясненности одновременной разнонаправленности собственного бега, позволяющего остаться на своем месте, кроется открытие осознанности. Движение в (2) сверху вниз показывает постепенное ослабление предыдущего фактора и усиление следующего таким образом, что предшествующий аспект, во-первых, получает определенное место в системе последующей конкретизации (гегелевское снятие) и, во-вторых, он перестает быть только существенным или только не существенным – это и определяет его осмысленность; смысл вообще характеризуется выходом за пределы описания, происходящего в рамках представлений существования-не существования или существенного и случайного. Что значит перестать быть тем или другим? Это означает, что оно, это содержание, не играет более внешней роли, по которой его и оценивают, а находится в своем распоряжении, нашло свою меру и укоренилось в ней. Это означает, далее, что оно потеряло обособленное положение, но достигло индивидуальности. Содержание теряет фрагментарность, свою ложную и ограниченную – представляемую – сущность, временно исполняемую роль и становится полномерным (по аналогии со словом равномерный), а также покоящимся, действующим далее из состояния покоя. Слово «равномерный» здесь по своей внешней форме вполне уместно, но рождает ненужные аналогии с равномерным поступательным движением; нам же требуется зафиксировать ведущий аспект покоя, потому мы называем такое положение содержания, когда оно явно включает в себя внутреннюю меру, полномерным.

Полномерность одного содержания в системе выстраивает полномерность остальных содержаний, а фрагментарная искусственность, соответственно, провоцирует то же состояние и в понимании связанного с ним материала.

Пустые виртуальные значения опять возвращаются к эмпирической актуальности, наглядности, однозначности, но – инверсированной, перевернуто-вывернутой . В этой вывернутости находит свое законное место и теоретизация, уже без апломба всезнания. Обще уравновешивающим, поисковым фактором выступает пустой контекст, в котором односторонность повседневной наглядности описания и отвлеченного концептуального вuдения находит адекватное завершение.

В (3) а), в) и с) описываются объективированные, следовательно, в той или иной степени частные и фрагментарные представления о пространстве и времени, укладывающиеся в диапазон от ньютоновской наглядности до эйнштейновской концептуализации. Они взаимосвязаны: у Ньютона существует отвлеченное положение о ненаблюдаемых математических пространстве и времени, а у Эйнштейна осуществляется эмпирическая фиксация – привязка теории; доминирует здесь пространственность, время дано в ракурсе пространственных отношений. В d), e) и f) начинает выходить на первый план временнaя интенсивность, время доминирует, но и пространственность не отбрасывается, а инверсируется, временит. В пределе здесь исчезает как собственно пространство, так и собственно время и в дело вступают их подлинные прототипы, относительно которых все описания есть только «способ говорить». Доминирование времени приводит к его устранению как отчужденно текущей и внешней хронологии, и оно своей мерой включается в общую, совокупную меру, обнаруживая тождественность и различенность сущего. Опять перед нами «бег-в-противоположные стороны». Кто хочет держаться смысла, должен быть готов к удержанию содержательного раздвоения. Повторение здесь однокоренных слов говорит об их семантической близости и, вместе с тем, о важности их для индивида. Его понимание встречает в данном случае подробную терминологическую дифференциацию. В (4) видим два типа континуума значений – формализованные (точечный и дискретный) и неформализованный или реальный (процессуальный). В реальном континууме формализация обладает качеством инверсированности, которое оказывается решающим в достижении полномерности. Во всех четырех вариациях по мере движения сверху вниз форма выражения – понимания освобождается от диктата эмпирического, в той или иной степени случайного содержания, приобретает необходимую пластичность и гибкость. В абстрактно-метафорическом виде здесь находит выражение конкретно всеобщее и универсально определенное содержание. По поводу (1) можно высказаться таким образом, что интерпретация вообще не есть принципиальная проблема. Мы видим градацию раскодировки текста: прямо буквальное прочтение; теоретическое интерпретирующее и инверсионное, относящееся к используемой предметности строго скользящим, не фиксирующим образом. В первом и последнем случаях интерпретация отсутствует. В реальной культуре это плохо заметно, поскольку в первом случае некая простая интерпретация также может быть, а пустой контекст в обиходе не используется, он труднодостижим и в философском отношении. Практика интерпретаций стремится к универсальности, но пределы ее экспансии кладут буквальность и инверсионность, определяя, вместе с тем, ее меру. Квинтэссенцией всего сказанного по поводу контекстуального многообразия является представление об экзистенциальной форме времени. Оно не появляется в конце рассуждений о времени, как его высшее. Оно присутствует всегда, в любом высказывании, поскольку эта форма человечески универсальна. Одним из ее действий является упразднение себя, как говорилось выше. Упразднить себя можно двояко (в соответствии с принципом противоположения смысла, для которого логический закон абстрактной самотождественности не выполняется): отбросить себя в понятийную противоположность, в противостоящую и противоречащую оппозицию, здесь – в пространственность, или отбросить себя вообще вовне оппозиций, вывернуться из их непреложности, утянув за собой, заодно, и саму оппозицию, которая не может остаться в обособленном одиночестве. Обособленность понятийных оппозиций невозможна, в этом случае они даже не могут быть осмысленно проговариваемы. Мнимое существование они имеют в паре, а в отдельности это, можно сказать, отрицательная мнимость. Мнимое – т.е. не имеющее прямое отношение к реальности. Упразднение первого рода – внешнее и еще не понятое в своем ведущем аспекте, говорящем, что здесь происходит фундаментальное действие и что не выраженное явно время, редуцированное к пространству, есть, тем не менее, его конечная и подлинная истина. И что, следовательно, никакого ущерба временности здесь не наносится. Эта ситуация, однако, еще не проступает с полной ясностью, напротив, кажется, что мы не достигли понимания времени, упустили его сущность. Поиски неуловимой «тайны времени» продолжаются, тогда как решение уже состоялось – пройдя границу меры, ее начало, мы одновременно вступили в ее завершение. Упразднение второго рода предпочтительнее не тем, что оно «правильнее» - результат здесь тот же, а тем, что оно происходит свободным образом, без насилия. Время находит свою адекватность в инверсированном пространстве, т.е. в той же пространственности, но потерявшей жесткую предзаданность и детерминизм, освободившейся от давления однозначной и внешней необходимости. Экзистенциальная форма времени обнаруживается как исчезновение времени, оно становится незаметным. Не потому ли, что индивид при этом совпадает со своей природой, неэмпирическим «Я»? Становится подлинно естественным? Ведь если естественность есть, она органична, проистекает спонтанно и не должна отслеживаться как внешняя форма корректируемого поведения. Из незаметности время (из собственной природы) действует самым определяющим и последовательным образом. Временнaя составляющая контекстов – суть логическая и, далее, смысловая связность текста, речи, описания. Если совокупность значений терминов, их локализация составляет пространственную сторону контекстуального континуума, то их следование – последовательность, связь, смена, переход, совпадение дает временную компоненту. Соответственно, два типа аксиом должны определять общий вид контекста. Это аксиомы следования и локализации значений. По аналогии с пространством значений, их рядоположенностью мы можем говорить о времени, в котором пребывают значения терминов, т.е. о характере логического вывода, свойственного различного рода контекстам. Поскольку в нашем распоряжении есть три представления пространства и времени (два физических и одно философское), то экзистенциальная временность должна быть им сопоставлена с точки зрения практики логического вывода. Поэтому можно говорить о такой логической и смысловой последовательности рассуждений, которая определяется как - формализованный вывод (развит в математической логике); - формализованная дифференциация контекстов, вывод в которых также строго аналитичен, т.е. здесь мы имеем совокупность определенных выводов; - одновременно ветвящаяся логика, рождающая многоразличные выводы в одном и том же отношении. Определенность последних, их обобщение, тем не менее, существуют и достигаются в логике пустых форм. Что является определяющим в самом пространстве-времени? Вопрос о настоящем (одновременности, «теперь»). В объективированном описании пространства и времени характеристики настоящее, одновременность, теперь не совпадают. Но в них есть объединяющая базовая компонента, связанная с представлением об одновременности. Термин одновременность является здесь ключевым, он обозначает совпадение в широком смысле слова. Не удивительно, что это так, поскольку объединение и является совпадением содержаний, их тождеством. Одновременность, настоящее в выделенных пространственно-временных описаниях Ньютона, Эйнштейна и Гегеля различаются. Время в теории Ньютона можно назвать математическим, оно однозначно и в его рамках одновременность абсолютна. Последнее раскрывается в двух отношениях. Абсолютность означает, что интервал времени ?t между одними и теми же событиями в разных системах отсчета не меняется. Соответственно, если они одновременны (?t=0), то этот факт также безусловен. Далее, одновременными считаются события, которые могут быть связаны световым сигналом, скорость распространения которого у Ньютона считается бесконечной. Эйнштейновская концепция учитывает ограниченность скорости света, ее постоянство в разных системах отсчета и говорит об относительности одновременности в теории и ненаблюдаемости этой относительности в эмпирии для индивидов, пока они не совпадут в одном месте и времени. Здесь утверждается инвариантность не временного, а 4-мерного интервала (ds)2=(ct)2-(dx)2-(dy)2-(dz)2, имеющего, в силу знака минус перед пространственными компонентами, псевдоэвклидовый характер. Различая эмпирию и теоретико-концептуальные построения, эйнштейновская позиция требует проведения интерпретации теории, привязки ее к эмпирически наблюдаемому материалу. Теория служит определенной интерпретацией наблюдаемого. Это – физическое время (пространство). Гегель выводит на первый план тождество противоположных определений и одновременность в таком подходе есть единство абсолютного и относительного, а, следовательно, и превышение как одной, так и другой характеристики. Это экзистенциальное время (пространство), которое уже не требует отвлеченной интерпретации, а предполагает свое полное переживание. Применительно к контекстуальному многообразию значений (в соответствии с п. 3 в последней таблице) одновременность выражается в нескольких формах. Во-первых, можно говорить об аналитической одновременности, отвечающей математическому времени Ньютона и содержащейся в классической, однозначной форме контекста. Графически это можно представить как прямую (линию имен), на которой расположено множество определенных терминологических значений А, В, С и т.д.:

А

В

С

![]() ?|

|

|

?

?

?|

|

|

?

?

линия имен

Значения А, В, С… вполне однозначны, они точечны и одновременны, т.е. участвуют в одном тексте. Аналитическая одновременность реализуется как в математическом рассуждении, в точной рациональной форме, так и в повседневных разговорах, где слова также имеют минимальный разброс значений, т.е. их семантический интервал практически стянут в точку. Одновременность такого вида абстрактно-абсолютна, вывод полностью определяется посылками (следовательно, содержится в них). Прошлое и будущее имеют здесь номинально - количественную природу. Далее можно говорить о процессуальной одновременности, имеющей два уровня. Первый – эйнштейновский, относительный, характеризующийся формально-диалектической определенностью. Работа на нем завершает объективацию времени и пространства, формализации здесь не ограничиваются теорией относительности, но идут в поле постклассических вариаций, которое задано именно Эйнштейном. Второй уровень и есть собственно экзистенциальный, содержательно-диалектический (по Гегелю) или инверсионный. Теоретизации на нем всегда имеют вторичный характер, они не обладают первостепенной важностью для процесса понимания. Прошлое и будущее включены на этом уровне в настоящее как его моменты. Хронологически-линейное время опять оказывается номинативно-формальным, т.е. тем, чем оно является по сути. Еще раз убеждаемся, что это завершение мы уже имели в самом начале, в представлении математического времени, но оно еще не было должным образом понято. Заключительную картину также представим графически, с помощью ортогональной системы «координат», образованной линиями имен и значений:

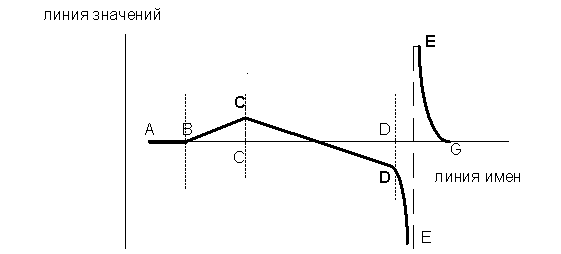

В траектории, представленной на рисунке, этап АВ соответствует рассуждению в бытовых и общепринятых значениях, ВС – переход к значению С, которое должно быть оговорено; СD – этап теоретизации (интерпретации); DEE – здесь включается наиболее нагруженный семантикой пустой термин Е; ЕG – переход (замыкание) от пустого термина к обыденному значению G. В термине Е происходит аналитический разрыв рассуждений, нарушающий их последовательную однозначность. Замыкание распространяется не только в правую сторону от Е, но и в левую, поскольку смысл текста не возникает как результат механического сложения отдельных его этапов и фрагментов, но достраивается и преобразуется, все время «вертясь» в сознании – не исчезая, не уменьшаясь каким-либо образом и не увеличиваясь, но оставаясь в становлении, в открытости, в новизне.

Через открытость смысла (смыслу) приходит будущность, его закрытость, соответственно, препятствует обновлению и пресекает реализацию возможностей. Индивид остается в неизменной истинности своего бытия, незаметно превратившейся в косность и догматизм. Открытость возникает в распознавании и предположении пустоты термина – в максимальном масштабе; а вообще – в чуткости к вариациям траектории рассуждений по отношению к линии имен. Умение сойти с нее, не теряя связи с логикой, ведет к повышению осмысленности воспринятого и понятого содержания, к росту осознанности индивида.

Перевертывание как способ подлинного понимания характерен для философии, об этом ясно говорил Гегель (о необходимости умения хождения вверх ногами), Маркс также занимался переворачиванием – уже самого Гегеля.