- •Предисловие

- •I. Гадамер, Хайдеггер (и другие): конфронтация текстов или диалог личностей?

- •1.1 Герменевтическая ситуация в философии

- •1.2. Логоцентризм и «скандалы в философии»

- •1.3. Предваряющая работа интерпретации и самопонятность философских текстов

- •1.4. Прочтение Хайдеггером кантовской позиции. Операция деструкции

- •1.5. Пример интерпретации учения Хайдеггера о времени

- •II. Основные мифо-понятия онтологической диалектики

- •2.1. Действительность, реальность, существование

- •2.2. Дух и духовность

- •2.3. Истина и действительность

- •2.4. Истина и смысл

- •2.5. Понимание и объяснение

- •III. Рационализм и схоластическое мышление

- •3.1. Вопрос о современности: что значит – «современный»?

- •3.2. Какого рода рациональность характеризует современную эпоху?

- •3.3. Необходимость не-сущего. Объективация. Схоластичность. Вопрос из Ничто: теневая диалектика. Диалектика. Свобода. Повседневность

- •3.4. Исчерпание рациональности. Неклассичность философии. Исчезновение вещи. Безымянность тождества. Границы формализма. Гегелевский абсолютный рационализм

- •3.5. Завершение понимания, его трансформация

- •3.6. Осуществление мышления

- •3.7. Философская речь и терминология. Понимающая процедура. Пустые суждения как способ говорить о сущем

- •3.8. Мышление запредельного. Потенциальная содержательность ничто. Герменевтика опыта

- •3.9. Схоластика, ее специфика, причины, результаты

- •3.10. Предварительная классификация философских высказываний. Контекст интерпретаций

- •3.11. Становление мышления. Современность современников

- •4. Аксиоматическая основа интерпретации

- •4.1. Мировая полисемантика

- •4.2. Патология и естественность разума

- •4.3. Условия развертывания мышления

- •4.4. Универсальная видимость и ее формы

- •4.5. Логический априоризм и метафеноменальное бытие

- •4.6. Общество, история, личность и наука: глубинное противоречие

- •5. Типология знания. Контекстуальные множества

- •5.1. Что есть знание? Знание-текст. Истинное знание и знание истины. Существование и знание

- •5.2. Субъект знания: раскрывающее усилие, распахнутость мира, тождество субъекта и мира

- •5.3. Пустота индивида. «Есть» для субъекта. Самообман рацио

- •5.4. Знание и его градация

- •5.5. Представление контекстов. Имена. Конкретизация текста

- •5.6. Мера и виды рациональности

- •6. Проблемы интерпретации текстов (способы понимания)

- •6.1. Наблюдатель

- •6.2. Текст и культура. Уровни раскодировки текста

- •6.3. Контекстуальное многообразие смыслов. Классическое и неклассическое состояние-прочтение термина. Представление границы термина. Мысль о времени

- •6.4. Континуум значений. Протокольное описание имен

- •6.5. Полное пространственное развертывание типологии контекстов

- •6.6. О границах философии

- •7. Аксиоматическая основа контекстов

- •7.1. Абсолютная противоречивость исходных принципов философии. Введение противоречия в формализм

- •7.2. Задание смысловых переменных

- •7.3. Уровни осознания: от формальной ясности к полному принятию

- •7.4. Введение смысловой переменной в текст

- •7.5. Тройственная структура действительного сознания

- •7.6. Структура процесса осознания

- •Литература

7.3. Уровни осознания: от формальной ясности к полному принятию

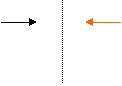

Интерпретация, которая суть объяснение, апеллирует преимущественно к выделению различия, к аналитически разъединяющей стороне познания. Понимание стремится к соединению, сочетанию различных выделенных сторон, установлению их взаимосвязи как автономных фрагментов реальности. Их независимость здесь не ставится под сомнение, и их взаимосвязь оказывается внешней. Осознание же видит, прежде всего, единство, тождественность этих фрагментов, которые перестают быть изначально независимыми, но представляют различные проявления единого сущего. Таким образом, можно выделить следующие уровни осознания:

различия понимаются как абсолютные и безусловные, они противостоят друг другу (например, форма – суть именно форма, но никоим образом не содержание, и наоборот). Это осознание в форме объяснения, интерпретации;

различия оказываются в состоянии взаимодополнительности, они начинают не противопоставляться, а соотноситься друг с другом, но – как одно отдельное с другим отдельным. Например, указывается, что форма должна соответствовать содержанию и выделяется главная и ведущая сторона, здесь – содержание, которое исторически оказывается как раз не содержательным моментом понимания, а видимостью, противореча своему имени содержания. Но это положение требуется увидеть и распознать. Данный этап назовем пониманием;

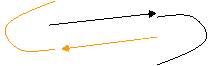

различия оказываются в состоянии длящегося преодоления, конкретного тождества, когда одно (содержание, предмет, оценка, представление etc) оказывается превращенной формой другого, зеркалом этого противоположного и противостоящего другого. Смысловые содержания находятся на этом этапе в состоянии зеркального взаимоотражения, преломляясь друг в друге, теряя устойчивость отдельного существования. Требуется уловить их внутреннее движение навстречу друг другу. Назовем такой вид движения вихревым движением тождества. Оно суть аналогия физическому вихрю, поясняющая сочетание различия и совпадения. Это этап осознания.

Понимание, свершившись, должно пройти путь к осознанию того, что понято, от формальной ясности к полному принятию как истины. Выделенным выше этапам можно дать соответствующий графический образ и описание:

№ |

ОБРАЗ |

ОПИСАНИЕ |

1 |

|

Два смысла, обозначенных как точки А и В, находятся в состоянии безусловного различия, дистанции. Они изолированы друг от друга (это показывает сплошная вертикальная линия между ними) и представляют абстракцию самотождественности (полной автономии). |

2 |

|

Оба смысла определены как взаимодополнительные, они остаются на расстоянии, но образуют одну понятийную конфигурацию. Изоляция оказывается нарушенной (пунктирная линия). Это состояние внешней сочетаемости. |

3 |

в)

|

Происходит смысловое «вращение», показанное в нескольких этапах: на а) изображена встречная устремленность смыслов А и В, однако происходящая не прямо друг на друга, а как бы немного «промахиваясь», на в) видно, как происходит возвратный поворот смыслового движения и на с) возникает своего рода закручивание вокруг общего безымянного центра, А и В сближаются с каждым витком, но никогда не совпадают. Преграда между А и В отсутствует. Это пространственный аналог внутреннего движения конкретного тождества. |

Сопоставим эту графику с представлениями пространства и времени. На одном полюсе (1) располагается равномерно текущая хронология, где равномерность какого-либо процесса принята за основу как единица измерения длительности процессов. На другом – (3) – зафиксировано смысловое, внутреннее движение собственно содержания, без какой бы то ни было эмпирической предметности и наглядности. Это семантический вихрь.

№ |

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ И ОДНОВРЕМЕННОСТИ |

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ |

1 |

• • пространство время • одновременность

|

Пространство, время и одновременность (настоящее) абсолютны. Эти ньютоновские представления эмпирических пространства и времени выражают собственный контекст высказываний, непосредственно наглядный и предметно конкретный. |

2 |

•••• •••• одновременность

|

Пространство и время объединяются в интервал, одновременность относительна (множественна). Это эйнштейновское представление выражает общетеоретический (общий) контекст высказываний.

|

3 |

• одновременность

|

Пространство, время и одновременность объединяются в единый метатеоретический комплекс, в котором выделяется всеобщее настоящее (как смысловое ядро) этого объединения. Здесь выражен всеобщий, универсальный контекст. |

Верхний уровень (пространство и время) связан с явным уровнем высказывания, его буквальностью, одновременность (настоящее) – с неявным уровнем, отвечающим используемому контексту значений. Движение от 1) к 3) показывает растущую степень единства и целостности содержания, от простой механической совмещенности до осознания тождества, от изолированных предметов, располагающихся в эмпирическом пространстве и времени до представления длящихся процессов, от пространственной разобщенности, находящейся вне времени (поскольку последнее понимается чисто пространственно), до чистой изменчивости, от отсутствия возможностей, от голой и подавляющей, безусловной необходимости до открытой возможности, полной непредсказуемости. Вместе с тем, открытая возможность, которая начинает доминировать в этом описании-мире, понимаемая как полная непредсказуемость, не означает отсутствия здесь расчета и логики. Последние теряют абсолютную значимость, но сохраняются как элементы рассуждений, знающие свою меру. Различие, так или иначе, не может исчезнуть бесследно, о каком бы совпадении мы ни говорили. Но оно может быть различным образом задано соответственно тому типу рациональности, до которой мы в состоянии подняться. Различие есть основа пространственного представления, вообще пространственности, различающей свои точки (элементы). В свою очередь пространственность определяет рассудочность мысли, степень ее механистичности и уровень наглядности. Семантический вихрь, представляющий реальный континуум бытие-сознание, в котором исчезает, гаснет внешняя формализация и остается ее подобие, видимость, оказывается, как раз, реальной величиной. Совершилась очередная понятийная метаморфоза: то, что полагалось действенным, превращается в видимость и, как кажется, окончательно теряет себя. Однако, превратившись в видимость, оно только и становится реальностью. Иными словами, видимость, понятая как видимость, есть реальность, неотличимая от действительности, и мы понимаем, что такой действительностью она выступала изначально, но – в превращенном, неосознанном, искаженном виде. Рациональность, контролирующая свой способ понимания и видящая собственные предпосылки и условия, осознает здесь форму исчерпывающего понимания (способ действия предыдущего этапа) как неисчезающую видимость и в этой истине удерживает себя. Видимость, таким образом, преобразуется в истину, это последний ход рациональной диалектической мысли. Но в начале этого пути, столкнувшись с дилеммой истина – заблуждение, видимость, она поспешно фиксирует новое для себя положение: истина есть видимость и последняя обладает большей значимостью для человека, истории и общества, чем сама истина. Здесь, однако, нельзя оставаться в рамках искушения такого полного, как кажется, переворота в сознании. История трансформации учения Ницше показывает, что такая ситуация чревата ее вульгаризацией, смысловым выпрямлением и общим упрощением, что делает ее тривиальной антитезой существующему положению дел. Если же мы учтем, что всякое существующее положение дел, фактическое положение включает в свое содержание и возможную противоположную трактовку (относительно принятой), тогда делается ясным, что мыслитель и, особенно, его последователи, продолжают оставаться в прежнем состоянии сознания, располагаются в той же плоскости текущей реальности. Революция духа не состоялась, произошло ее замещение, имитация, поскольку такой вариант революционности предусмотрен наличной ситуацией и не меняет ее, а, напротив, развивает и усиливает. Состояние 2), где определяющим моментом выступают соображения взаимодополнительности, определяет формально-сопоставительную диалектичность мысли. Выделившийся тип мышления ведет к явной формулировке соответствующей концепции пространства и времени, т.е. к самоописанию и самораскрытию. Осознание, его подлинность, достигается в 3), в практике непрерывного перехода. Чтобы выйти за границу, требуется задействовать содержание иного, поту-стороннего, т.е. оказаться в состоянии отрицания существующего. Здесь подстерегает опасность абсолютизации такого отрицания, превращения его в разрушительное и деструктивное событие относительно собственного понимания. Нигилизм выражает эту абсолютизацию и неумение справиться с ней. Континуум сознания-бытия при этом необратимо разрушается, распадаясь на фрагменты сознания и отчужденной реальности. Выход за границу позволяет захватить связность содержания и выйти к его цельности. Выход суть трансцендирование, которое ведет к уяснению единства, демонстрируя взаимосвязь двух выделенных принципов – единства и перехода.

Действительно, осознаваемый выход не рвет бесповоротно с прежним содержанием, а продолжает его в понимании связных функций самой границы. Мы должны помнить, что происходит переход, а это подразумевает, что ведущим аспектом здесь остаются соображения о его начальном и завершающем этапах, взятых в ракурсе сберегающего взгляда. И лишь разрушенная связность перехода заставляет забыть о предыдущем (а забыть можно только о предыдущем! следовательно, здесь перед нами вообще состояние забытья), о том, откуда этот переход начался, и попытаться утвердить новую точку зрения как достигнутую окончательную истину. Но эта истина разрушенной связности есть совершенно абстрактная величина.

А

В

•

•

А

В

•

•

А

В

А

В

пространство

время

пространство

время