- •Предисловие

- •I. Гадамер, Хайдеггер (и другие): конфронтация текстов или диалог личностей?

- •1.1 Герменевтическая ситуация в философии

- •1.2. Логоцентризм и «скандалы в философии»

- •1.3. Предваряющая работа интерпретации и самопонятность философских текстов

- •1.4. Прочтение Хайдеггером кантовской позиции. Операция деструкции

- •1.5. Пример интерпретации учения Хайдеггера о времени

- •II. Основные мифо-понятия онтологической диалектики

- •2.1. Действительность, реальность, существование

- •2.2. Дух и духовность

- •2.3. Истина и действительность

- •2.4. Истина и смысл

- •2.5. Понимание и объяснение

- •III. Рационализм и схоластическое мышление

- •3.1. Вопрос о современности: что значит – «современный»?

- •3.2. Какого рода рациональность характеризует современную эпоху?

- •3.3. Необходимость не-сущего. Объективация. Схоластичность. Вопрос из Ничто: теневая диалектика. Диалектика. Свобода. Повседневность

- •3.4. Исчерпание рациональности. Неклассичность философии. Исчезновение вещи. Безымянность тождества. Границы формализма. Гегелевский абсолютный рационализм

- •3.5. Завершение понимания, его трансформация

- •3.6. Осуществление мышления

- •3.7. Философская речь и терминология. Понимающая процедура. Пустые суждения как способ говорить о сущем

- •3.8. Мышление запредельного. Потенциальная содержательность ничто. Герменевтика опыта

- •3.9. Схоластика, ее специфика, причины, результаты

- •3.10. Предварительная классификация философских высказываний. Контекст интерпретаций

- •3.11. Становление мышления. Современность современников

- •4. Аксиоматическая основа интерпретации

- •4.1. Мировая полисемантика

- •4.2. Патология и естественность разума

- •4.3. Условия развертывания мышления

- •4.4. Универсальная видимость и ее формы

- •4.5. Логический априоризм и метафеноменальное бытие

- •4.6. Общество, история, личность и наука: глубинное противоречие

- •5. Типология знания. Контекстуальные множества

- •5.1. Что есть знание? Знание-текст. Истинное знание и знание истины. Существование и знание

- •5.2. Субъект знания: раскрывающее усилие, распахнутость мира, тождество субъекта и мира

- •5.3. Пустота индивида. «Есть» для субъекта. Самообман рацио

- •5.4. Знание и его градация

- •5.5. Представление контекстов. Имена. Конкретизация текста

- •5.6. Мера и виды рациональности

- •6. Проблемы интерпретации текстов (способы понимания)

- •6.1. Наблюдатель

- •6.2. Текст и культура. Уровни раскодировки текста

- •6.3. Контекстуальное многообразие смыслов. Классическое и неклассическое состояние-прочтение термина. Представление границы термина. Мысль о времени

- •6.4. Континуум значений. Протокольное описание имен

- •6.5. Полное пространственное развертывание типологии контекстов

- •6.6. О границах философии

- •7. Аксиоматическая основа контекстов

- •7.1. Абсолютная противоречивость исходных принципов философии. Введение противоречия в формализм

- •7.2. Задание смысловых переменных

- •7.3. Уровни осознания: от формальной ясности к полному принятию

- •7.4. Введение смысловой переменной в текст

- •7.5. Тройственная структура действительного сознания

- •7.6. Структура процесса осознания

- •Литература

3.4. Исчерпание рациональности. Неклассичность философии. Исчезновение вещи. Безымянность тождества. Границы формализма. Гегелевский абсолютный рационализм

Исчерпание рациональности означает отказ понятийно-категориальной формы мышления от программы обязательного достижения безусловного, полного и окончательного понимания окружающего мира, человека, истории – т.е. всего того многообразия сущего, чье содержание самостоятельно и не укладывается в некие формализованные рамки.

Рационально мышление, поднявшись от своей рассудочной формы с застывшими категориями до диалектически противоречивого, тем не менее, упорно тянет рассудочную неподвижность во все свои построения. Однако, начав расти в своем качестве, приведя категории в движение, рациональность закономерно подходит к самоотрицанию – это происходит тогда, когда в содержании категорий открывается нечто «чуждое», причем такое, что его нельзя просто отбросить. Внешне чужое и чуждое, диаметрально противоположное, антитезисное содержание связано глубочайшими внутренними связями с исходным полаганием тезиса, так, что само внешнее совпадает с внутренним.

Об этом Гегель говорил много и подробно, повторялось и после – но завершение рациональности схватывается самой ею только отчасти, а следовательно, не схватывается вовсе. Здесь нет постепенного приближения к полноте понимания, когда возможно ее почти достигнуть, в основных чертах, в самых существенных. Все существенно и один не сделанный шаг сводит на нет весь пройденный путь.

Категориальное содержание превышает свою номинацию: движение неотделимо от покоя, явление – от являющегося, причина – от следствия и т.д. Это превышение, с одной стороны, делает вообще возможным процесс мышления, а с другой – несет угрозу рациональности, поскольку при этом исчезает категориальная определенность. На смену последней приходит неопределенность. Тот факт, что для понимания мы должны сначала мысленно разделить сущее на части, а потом заставить их устремиться в бесконечное движение друг к другу, подразумевает два обстоятельства. Во-первых, такое мышление по своей сути всегда лоскутно, мозаично, оно пытается конструировать картину непонятного общего из понятных частей этого общего. При этом получается более или менее механистическая композиция. Во-вторых, поскольку эти части движутся (говорят о самодвижении понятий), то они не равны себе, а это лишает их искомой понятности. Таким образом, полная и окончательная понятность существует только на уровне неподвижных рассудочных категорий, но они описывают исключительно формализованные и закрытые конечные системы, конструируемые самой же рациональностью. Желание обязательного достижения исчерпывающей ясности заставляет рациональное мышление постоянно оглядываться на, казалось бы, преодоленный этап голой рассудочности и, фактически, раз за разом воспроизводить ее во внешне-диалектических построениях, жертвуя, прежде всего, добросовестностью исследователя.

Мы поучили своеобразное расширение принципа дополнительности Бора на область понимания (осознания): чем точнее и полнее понимание, данное в категориально-понятийной форме, то тем дальше оно от реальной действительности, от сущего, тем большую абстракцию оно характеризует и наоборот, чем ближе мы к конкретному, тем расплывчатее становится его понятийное осознание.

Физики к подобной ситуации в своей науке отнеслись спокойно, зафиксировав факт невозможности точного классического описания квантовых систем в полном наборе пространственно-временных и импульсно-энергетических характеристик. Обычно философия претендует на роль дарителя способов и типов мышления естественным наукам и вообще для достижения адекватности любой формы знания. Но пока она не уяснит границу рациональности, она будет неявным образом обусловлена и ни о какой «свободе» мысли здесь не может идти речь, что бы об этом ни думали и ни воображали сами философы. Здесь аналогия с физическим знанием более глубока, чем просто некоторая иллюстрация. Классическое – рассудочное – описание (понимание) обнаруживает в теоретическом естествознании свою относительную границу. Относительной ее можно назвать потому, что физика продолжает пользоваться классическим представлением пространства и времени в квантовой области, но делает это с пониманием того, реализует именно описание, которое, вообще говоря, может быть не единственным. Описание происходит на доступном языке эмпирических наблюдений, в терминах макропространства – времени, относящемуся к миру, условно говоря, человеческих масштабов. Квантовый объект не есть ни частица, ни волна, он есть нечто, что можно описать, в одних случаях как поведение частицы, в других – как волну. Что же он есть сам по себе? Физика так вопрос не ставит, в квантовой области утверждения об объективности описания, его всецелой адекватности стали более осторожными. Она разумно ограничивает вопрос о природе реального рамками отношений: говорят не о самом по себе существующем, но лишь в отношении к чему-то, к определенной ситуации. Физики понимают, какие вопросы в рамках их методологии и понятийно-терминологического аппарата являются корректными, допускающими ясный ответ, а какие принципиально однозначного ответа не имеют.

У философии более трудная задача. Ей необходимо отказаться от половинчатости трактовок своих же формул-высказываний. Границы рациональности, на которых она работает, абсолютны. Со своей «квантовой», запредельно-неклассической областью философия столкнулась сразу же в момент своего появления. Уже первые раннегреческие философские школы прекрасно осознают, можно сказать – внутренне ощущают, специфику абстрактных рассуждений о бытии. «Жизнь и смерть – одно и то же», «мысль и то, о чем она - одно» - это, по меньшей мере, звучит парадоксально, в явном противоречии со сложившейся логикой словоупотребления и обыденным пониманием. Философское мышление осознанно и последовательно отделяет себя от практики бытовых рассуждений. Высказывать суждения из граничного положения, ощущая присутствие принципиально иного, не-сущего – исконная функция философии. Но она не может обойтись простой констатацией общей тождественности всего и ее история есть этапы рационального осознания характера этой абсолютно противоречивой тождественности. Философ ловит себя же на неясности: тождественность всего… Чего всего? Того, надо полагать, что находится в разделенном положении, но не остается в нем, а устремляется к единому смысловому центру, в котором все содержательные моменты должны совпасть. Что же толкает вещь к исчезновению, которое оборачивается высшим способом ее бытия? Причем происходит это не единоразовым образом, а многократно, соответственно актам понимания этой вещи индивидом. Высшее бытие вещи определяется как ее стремление к исчезновению, фактически - к смерти.

Философия почувствовала эту вывернутость рационально смыслового уяснения существующего, когда нечто полагает себя через противоположное, и в нем достигает своей подлинности и конкретности. Вещь, тем не менее, остается в нашем предметно наглядном распоряжении, ее смерть и исчезновение происходят не в эмпирическом ракурсе, а в теоретически смысловом, понятийном, логическом. В рациональном теоретическом горизонте вещь растянута в бесконечную линию, в которой она и теряется. О топологии этой линии надо говорить отдельно, пока же ограничимся такой образностью. К продуктивному исчезновению вещи толкает, прежде всего, ее внутренняя открытость, которую индивид должен воспринять собственной открытостью и раскрыть как таковую, а вместе с этим и продвинуться в практике самопознания. Вещная, предметно наглядная сторона бытия совпадает с логикой самораскрытия «я». Свое граничное положение философ должен сознательно удерживать, преодолевая искушение провозгласить истину, самому в нее поверить и остановиться в познании. Одновременно, истинность его суждений должна выражаться в строгих формулировках. Философия стремится увидеть истинное обличье и это ей удается настолько, насколько истинно она разумеет саму истину. Достигается разумеемая истина. Так она и вращается в круге истинного: двоякое вращение – последовательный бег по кругу в плоскости одной только формальной логики означает схоластику, умение же оказываться сразу во всех его бесчисленных точках возможных контекстов суть практика действительного мышления и эффективного действия. Конкретное категориальное единство (тождество) всегда не завершено, оно не имеет имени, поскольку не имеет определенного содержания. Отсутствие определенного (т.е. замкнутого, о-от-граниченного) содержания, которое могло бы быть названо, относится, во-первых, к самой сути подлинно диалектической мысли и, во-вторых, составляет характерный признак не-сущего. Продуманное до конца рационально введенное понятие приводит к выявлению в собственной структуре не просто иного содержания, а вообще содержательной пустоты, которая и обусловливает действенность мысли, ее подвижность, глубину и плодотворность . Не-сущее с точки зрения познания, т.е. в самом процессе достижения реального знания, есть точка окончательной встречи взаимообусловленных различий, где и происходит их исчезновение друг в друге, погашение противоположных амплитуд, остающихся, вместе с тем, реальными. Различия при этом преодолевают (в познающем усилии субъекта) свою неподвижность и самотождественность, но это означает, что дистанция между ними уничтожается и для внешнего понимания (что соответствует позиции внешнего наблюдателя в релятивистской физике) все утверждение выглядит как самопротиворечивая декламация: «жизнь и смерть - одно и то же». Если не-сущее снимает различия, которые рациональность выделяет в сущем, то оно неразрывно с сущим, является его неотъемлемым аспектом и только что рассмотренный процесс преодоления дистанции между различиями повторяется в усиленном виде, поскольку перед нами уже не ряд категориальных форм, имеющих универсальное применение – в философии, науке, искусстве, религии, обыденном сознании, а только две, имеющих, соответственно, одно различие. Мы должны теперь заставить встретиться открыто само сущее и его иное, не-сущее, в человеческом эквиваленте - жизнь и смерть. Открыто – поскольку не хотим заранее считать не-сущее просто подчиненным моментом сущего, его своеобразной тенью, давая сущему преимущественное право на «существование», на законность его терминологического употребления. Такое право требует доказательности, а пока что именно не-сущее может претендовать на первенство, поскольку оказывается причиной и основой жизненности сущего, условием и возможностью его понимания, само, однако, от понимания ускользая. Нельзя сказать, что мы при этом как-то оперируем не-сущим, включаем его, несмотря на выясненное отсутствие определенной содержательности, в рациональные построения. Это, скорее, просто следование в обозначенном направлении, последовательно снимающем всякие различия, стремление к достижению последнего фиксируемого (хотя бы только в названии ) рационального тождества. Мы продолжаем действовать, таким образом, формально и уже близки к последним границам этого формализма, на которых рациональное мышление обязано радикально измениться. Итак, различия, выделенные в сущем, имеют свою общую основу, где происходит их совпадение и они перестают быть только различиями. Обретенная субъектом на этом этапе самопознания целостность мышления способна реализовать полноту знания, означающую достижение им новой формы существования. Прежняя, социально-личностная, привязывающая индивида к обществу, продуктам своего труда, творчества, стереотипам общественного сознания, оказывается преодоленной, снятой в точном гегелевском смысле. Она не исчезает окончательно, но статус ее понижается до простого и бездеятельного наличествования. Она перестает играть ведущую и самостоятельную роль, становясь полностью подчиненной новой целостности. Для обычного, повседневного мира человеческого общения новая форма пуста, она не привязана ни к какому его аспекту. Новая форма теряет прежнюю жесткую социальную детерминацию и окончательно становится принципиально текучей. Это, собственно, уже и не форма, а потеря всякой определенной формы, подлинная бесформенность, личностная пустота, всецелая адекватность сущему. Поскольку не-сущее обладает «признаком» присутствия, оно «есть», хотя и ускользает из любых конечных определений. Противоположность сущего и не-сущего, таким образом, не абсолютна, одно неявно присутствует в другом и общей основой, снимающей их различие, является собственно бытие. По Гегелю, бытие – наиболее бессодержательная категория, о которой мы не можем сказать ничего и потому она совпадает с ничто. Единство бытия и ничто дает становление, которое уже приводит к нечто. Гегель действует как абсолютный рационалист, для которого отсутствие выраженного в понятиях содержания эквивалентно его отсутствию вообще. Ничто он понимает именно как не существующее. Однако его явная, дескриптивная диалектика, основанная на ясно сформулированных понятиях, в значительной мере мистифицировала действительность вследствие игнорирования (ввиду предполагаемой незначительности?) ее «теневого» аспекта: парные категории не могут светиться друг в друге, если не признать наличие промежуточной стадии, где форма перестает быть формой, но еще не является содержанием. Это этап потери всякой определенности. Гегель фиксирует начало и конец категориального взаимопревращения и говорит, что происходит переход категориального содержания в «свое иное». Но чтобы обрести иное, нужно сначала отбросить свое, не потеряв при этом себя. Нужно перестать быть чем-то и стать ничем.

В этом месте рацио молчит. Это продуктивное молчание, его можно, по крайней мере, акцентировать, обозначить, дать как осмысленную паузу, необходимую остановку, ни в коем случае не подменяя его суетливым многословием всезнающего рассудка.

Гегелю, впрочем, упрек в мистификации может быть адресован менее всего – он продумывает любую ситуацию основательно и ясно формулирует свое понимание. «Теневую» сторону он подразумевает, но, как последовательный рационалист, ничего о ней не говорит, ибо в понятиях она невыразима. Мистифицируют понимание Гегеля его последователи и критики, усвоившие поверхностную канву диалектического мышления, но не имеющие внутреннего опыта переживания не рационализируемого «конкретного тождества». Гегель реализовал свою систему знания в высшей степени последовательно и обусловлено, двигаясь от бессодержательного и абстрактного бытия к конкретной абсолютной идее, воплощающей в рациональной форме всю полноту знания. Последующее развитие теоретической мысли и историческая практика показали, тем не менее, весьма относительный характер этой полноты. Способ понимания Гегеля не был методом, вопреки установившейся трактовке его именно как диалектического метода. Это был его способ понимания, которым нельзя воспользоваться как ключом к любой тайне познания. Этот способ (как и другие) необходимо всякий раз достраивать, фактически – строить заново, при этом он неизбежно меняется. Поэтому просто повторять Гегеля или даже следовать за ним (или манипулировать, переставляя с ног на голову) означает удаляться от собственного понимания. Следовать Гегелю, конечно, можно, но – всегда в собственном варианте.

Для выявления «теневой», скрытой, неформализуемой диалектики пришлось двигаться от самог? мышления, его рассудочной формы, т.е. от собственно идеи к тому пункту, где рациональность в ее классическом варианте перестает работать. Оказывается, что это движение приходит к выявлению некой пустотности в понимающих структурах, которая не может быть устранена. Проявляется изначально запредельный, «квантовый», существенно неклассический характер философского рассуждения и знания. Квантовость здесь означает нарушение непрерывности понимания, которое не может быть «гладким», все время доказываемым, равномерно и окончательно проясняющим предмет рассмотрения.

Конечным пунктом, где падение рациональности в процессе уяснения несложно видеть буквально невооруженным глазом, является трактовка бытия. Для настоящего исследователя, стремящегося найти искомую границу и пределы рационального мышления, бытие стало конечным, граничным пунктом. Гегель, работавший в русле развертывания всех позитивных возможностей рациональности, движется от бытия к идее. Но различие задач определяет направление движения и исходную точку. Наша задача по установлению качественности мышления и гегелевский проект взаимодополняют друг друга. Бытие мы рассматриваем как наиболее пустотное и бессодержательное, как понятие, максимально богатое негативностью. Диалектическое снятие различий завершается на бытии и ничто. Нет более общей и еще более пустой категории, которая могла бы принять бытие и ничто как свои аспекты. Но это означает, что между ними нет различий, и такое бытие есть подлинно ничто, что терминологически повторяет Гегеля. Однако суть дела в том, что это всецело позитивная негативность, а не просто отрицательное, просто несуществующее и ничего не значащее, как это трактовала классическая рациональность, не знающая собственной природы и ограниченности. Негативное и отрицательное не остается более только негативным и отрицательным – это и есть продолжение и завершение рациональности, когда последняя открывает свое основание и распространяет свое вuдение на доселе неприкасаемые святыни разума. Наиболее значимой и безусловной ценностью для разума является истина. Теперь и ее коснулось сомнение, пришел ее черед поставить себя под знак вопроса . Мы проследили формирование дивергентной цепочки понятий, внутренне распадающейся на две расходящиеся составляющие, имеющие, вместе с тем, точку схождения, общий исток:

содержательное расхождение

![]() необходимое

значимое

необходимое

значимое

![]() существенное

существенное

![]() существующее

сущее

существующее

сущее

![]()

![]() …ничто-бытие-ничто-бытие

упрощение

не-сущее

не существующее

случайное

незначительное

не

существенное

…ничто-бытие-ничто-бытие

упрощение

не-сущее

не существующее

случайное

незначительное

не

существенное

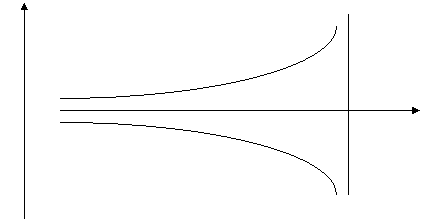

На рисунке верхняя часть фиксирует понятийное движение явной, дескриптивной диалектики с ее отчетливыми рациональными определениями и безусловным толкованием-предпочтением истины. Нижняя часть характеризует «теневую» диалектику. Чем дальше от общего истока, тем упрощеннее понимание, приобретающее, одновременно, бoльшую ясность. Данный рисунок можно уточнить: дивергенция верхней и нижней частей происходит не линейно, а по степенному закону, так, что вертикальная линия, образованная критерием значительное-незначительное, оказывается пределом абсолютного и бесконечного расхождения:

+

?

-

?

-

?

Бoльшая определенность понимания - классическая ясность – достигается постоянным сдвигом нерационализируемой стороны бытия в сторону все большей незначительности, на периферию сознания, поскольку по критериям самой рациональности незначительное не заслуживает того, чтобы это содержание принимали во внимание. Для рацио оно не существует, поскольку оценивается как не существенное. Рациональность в ее классическом варианте, преследующем цель полного и абсолютного понимания, избирательна, а далеко не универсальна. Действуя путем выбора того, что принять за существенное, опираясь на различия, единство же их только декларируя, рациональное мышление хочет получить все знание и утверждает монополию на адекватность и завершенность познания. Последовательное стремление к исчерпывающему пониманию в точных понятиях ведет к его вырождению и увеличению общего заблуждения. Ясность в отдельных моментах сопровождается все более глубокими ошибками в общем. Чем дальше развивается рациональное мышление, реализуя свою экспансию в необъективируемые сферы действительности, чем более оно дробит единое бытие на категориально выраженные фрагменты, тем меньше подлинного понимания. Экспансия рационального познания, его тотальность обозначают движение к хаосу. Здесь проявляется феномен схоластки в виде терминологической увлеченности, в игре в конструирование нежизнеспособных терминов, происходит погружение в мир чисто иллюзорных, ни о чем не говорящих форм.

Не правда ли, это положение напоминает греческий атомизм Демокрита, согласно которому существуют лишь атомы и пустота, причем свои атомы он называл также идеями (ideai). Идеи и пустота конструируют человеческий осмысленный космос. Мы обнаружили фактор пустоты не в виде отдельной реальности, наряду с предметностью (идеальной или материальной), а в самой идее, в понятии.

Мы получаем здесь остаточный формализм, оперирующий только именами. Эта рассудочность существовала в начале практики рациональных суждений, она же ее и закрывает.

Это не означает, что мы должны повторять Ницше и переоценивать истину в пользу заблуждения – он уже провел эту отрезвляющую работу. Требуется более тонкое проникновение в существо истины и ее противоположности, с тем, чтобы уяснить их соотношение не с точки зрения безусловного преимущества одной стороны, взятой в изоляции от другой, но в плане их конкретной взаимообусловленности. Причем подлинная конкретность, следует учитывать, сама по себе существует в совпадении с абстракцией.