- •Царство животные (zoa) подцарство простейшие, или одноклеточные (protozoa)

- •Многие виды рода Euglena преимущественно населяют водоемы, богатые органическими веществами.

- •Отряд Dinoflagellata

- •Подтип саркодовые (sarcodina) класс корненожки (rhizopoda) Отряд Амебы (Amoebina)

- •Отряд Раковинные корненожки (Testacea)

- •Класс Солнечники (Heliozoa)

- •Класс Лучевики (Radiolaria)

- •Тип инфузории (Ciliophora)

- •Класс ресничные инфузории (Ciliata) п/Кл Равноресничные (Holotricha)

- •Отряд Хименостоматиды (Hymenostomatida)

- •П/Кл. Спиральноресничные (Spirotricha) Отряд Энтодиниомороры (Entodiniomorpha)

- •Отряд Разноресничные (Heterotrichida)

- •Отряд Брюхоресничные (Hypotrichida)

- •Отряд Малоресничные (Oligotrichida)

- •Подкласс Кругоресничные инфузории (Peritricha)

- •Класс Сосущие инфузории (Suctoria)

- •Подцарство многоклеточные (metazoa) надраздел паразои (parazoa)

- •Тип плоские черви (plathelminthes) класс ресничные черви (turbellaria)

- •Класс Собственно круглые черви, или нематоды (Nematoda)

- •Тип кольчатые черви (annelida)

- •Класс олигохеты, или малощетинковые кольчецы (oligochaeta)

- •Класс пиявки (hirudinea)

- •Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdella)

- •Отряд челюстные, или бесхоботные, пиявки

- •Тип моллюски - mollusca

- •Класс брюхоногие (gastropoda)

- •Семейство Physidae

- •Наземные моллюски

- •Тип членистоние (arthropoda) подтип жабродышащие (branchiata) Класс Ракообразные (Crustacea)

- •Подкласс Жаброногие раки – Branchiopoda

- •Подкласс Ракушковые рачки -(Ostracoda)

- •Тип членистоногие (Arthropoda) подтип хелицеровые (chelicerata) класс паукообразные (arachnoidea)

- •Подтип Трахейнодышащие – Tracheata Надкласс Многоножки (Myriapoda)

- •Отряд Геофилы – Geophilida

- •Отряд Костянки - Lithobiomorpha

- •Отряд стрекозы (Odonata)

- •Инфракласс новокрылые (neoptera)

- •Насекомые с полным превращением

- •Отряд Верблюдки (Raphidiodea)

- •Надотряд Жесткокрылообразные (Coleopteroidea)

- •Подотряд Плотоядные (Adephaga)

- •Подотряд Разноядные жуки (Polyphaga)

- •Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)

- •Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera)

Наземные моллюски

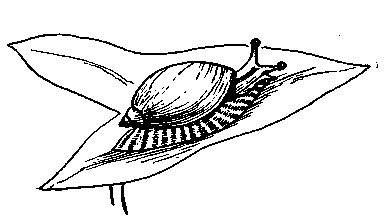

Весьма обыкновенной формой является янтарка (Succinea putris), до 2 см, с тонкой, продолговато-яйцевидной раковиной, имеющей короткие обороты и большое широкое устье (рис. 43). Янтарка – легочный наземный моллюск, распространена в сырых местах. Нередко янтарки бывают заражены метацеркариями сосальщика Leucochloridium, такие улитки имеют одно щупальце сильно увеличенное, с яркими желто-оранжевыми кругами. Щупальце находится в постоянном движении, почему моллюск легко обнаруживается дроздами и другими птицами, которые ими питаются. В организме птиц проходит созревание сосальщика и откладывание ими инвазионных яиц. Янтарки заражаются при поедании яиц сосальщика.

Рис. 43. Улитка янтарка (Succinea putris).

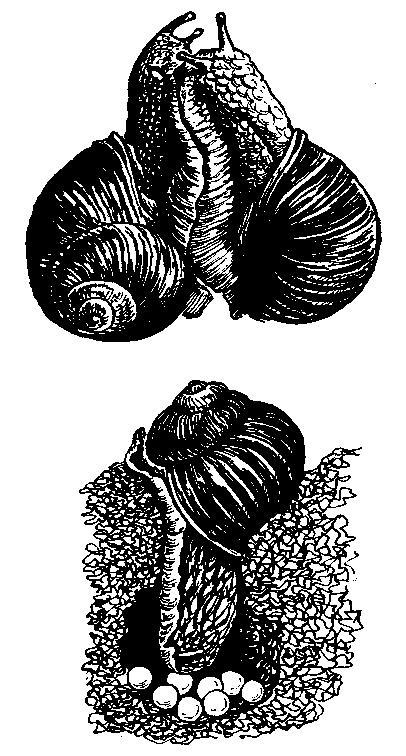

Виноградная улитка (Helix pomatia) – самый крупный наземный легочный моллюск (рис. 44). Высота раковины ее до 45 мм, ширина до 47 мм. Родиной ее считается Италия, откуда она распространилась в Западную Европу и в Россию. Обитает улитка в лиственных лесах, зарослях кустарников, питается листьями более 30 видов растений. Вреда не причиняет. Для ее нормального существования необходим мел или мергель. Улитки – гермафродиты. Зимуют они в почве на глубине 5–10 см, выходят весной при температуре выше 8°С, усиленно питаются. Перед спариванием совершают сложный брачный танец. Яйца откладывают в почву, для чего предварительно строят специальное гнездо. Яйца крупные (до 7 мм), в одной кладке бывает до 30–40 экземпляров. Развитие продолжается 30-40 суток. Вышедшие молодые улитки становятся добычей многих животных, в т.ч. жужелиц. Живут виноградные улитки 6–7 лет.

Виноградные улитки съедобны. Из них можно приготовить до 100 блюд. Мясо их содержит много белка, микроэлементов, витаминов.

В лиственных лесах обитает садовая улитка, в 3–4 раза меньше виноградной. Она относится, как виноградная улитка и голый слизень, к семейству Helicidae.

Полевой слизень (Agriolimax agrestis L.) встречается на огородах, главным образом во второй половине лета, особенно под осень. На листьях капусты и других растений хорошо видны следы пребывания слизней – засохшая слизь, довольно крупные отверстия в листьях, проеденные животными.

Рис. 44. Виноградная улитка (Helix pomatia): вверху – спаривание,

внизу – кладка яиц.

КЛАСС ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ, ИЛИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (LAMELLIBRANCHIA, ИЛИ BIVALVIA)

Сухопутных форм среди них нет. Среди двустворчатых встречаются виды с прочными толстостенными раковинами и хрупкие, ломающиеся от прикосновения.

Виды с толстостенными раковинами – это перловицы. Обнаружить в водоеме их можно по следам – бороздкам, которые они оставляют при передвижении на дне, как правило, заиленного песком.

Название «двустворчатые» было предложено К. Линнеем (1758). Наружная поверхность створок обычно покрыта линиями нарастания раковины. Некоторые линии выделяются своей глубиной и четкостью, они часто рассматриваются как годовые кольца. Створка образована обычно тремя общеизвестными слоями: рогоподобным, призматическим и перламутровым.

Большинству двустворчатых моллюсков жабры служат не только для дыхания, но и для отцеживания из воды пищевых частиц, поэтому большинство двустворчатых является фильтраторами. Кроме того, жабры служат для вынашивания молоди.

При определении видов пресноводных двустворчатых моллюсков следует помнить, что раковина их крайне бедна специфическими признаками. Наши двустворчатые моллюски относятся к отряду Actinodontida.

Семейство Unionidae. В этом семействе четыре рода – Crassiana (Burguignat in Locard, 1889); Unio (Philipsson,1778); Pseudanodonta (Bourgrignat,1876); Anodonta Lamarck., 1799.

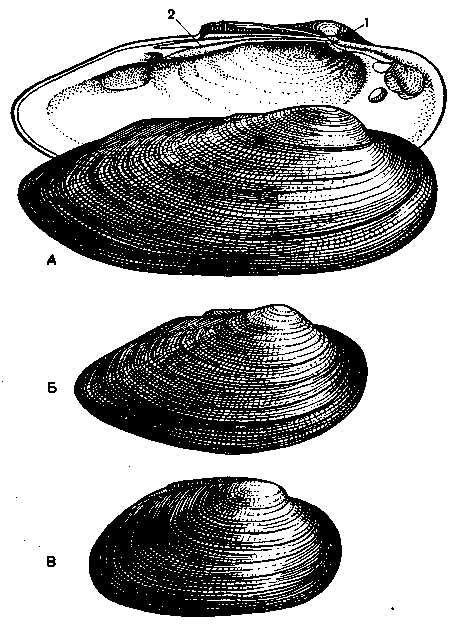

Рис.

45. Перловицы: А – перловица обыкновенная

(Unio

pictorum),

правая и левая створки; Б – перловица

вздутая, или клиновидная (U.

tumidus);

В – перловица толстая (U.

crassus).

Рис.

45. Перловицы: А – перловица обыкновенная

(Unio

pictorum),

правая и левая створки; Б – перловица

вздутая, или клиновидная (U.

tumidus);

В – перловица толстая (U.

crassus).

Род Unio включает 6 видов, Обычным является U. pictorum S, 1758 (рис. 45).

Перловица обладает крепкой раковиной, хорошо развитым замком. Личинки перловиц глохидии довольно крупные, с шиповатым зубом; развитие их происходит на внешней стороне жабр с конца мая по август и продолжается 20-40 дней. Перловицы очень чувствительны к недостатку кислорода в воде. Они отсутствуют там, где кислорода мало. Для питания и дыхания профильтровывают большое количество воды, очищая ее от взвеси.

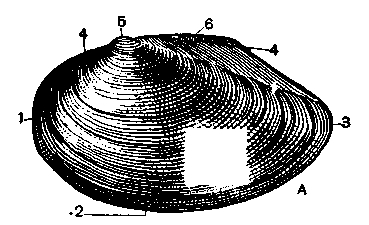

Род Anodonta (Lamarck.,1799). Это моллюски с тонкостенными раковинами (рис. 46). Главная их особенность – отсутствие в раковине зубов. В Европейской части России насчитывают 7 видов рода Anodonta. Наиболее обычный из них A. piscinalis и A. cignea (Linne, 1758). Эти виды очень изменчивы в зависимости от экологических условий. Наружная поверхность створок раковины обычно гладкая, покрытая линиями нарастания («годовые кольца»). Смыкание створок осуществляется двумя мускулами-замыкателями, прикрепленными концами к створкам. На спинной стороне створки раковины соединяются между собой связкой (лигамент). Передний конец тупой, задний – более острый. Снаружи раковина покрыта роговым веществом. Под раковиной находится мантия – слизистая желтая складка кожи, покрывающая тело моллюска.

Наблюдать движение беззубки нетрудно, посадив ее в сосуд с водой и оставив на некоторое время в покое. Такие наблюдения могут быть сделаны отчасти на экскурсии, но гораздо удобнее провести их в лаборатории.

Через некоторое время створки медленно раскрываются, и высовывается нога моллюска. Движется беззубка со скоростью 20–30 см. в час.

Рис. 46. Беззубка (Anodonta) – внешний вид раковины: 1 – передний край; 2 – брюшной край; 3 – задний край; 4 – спинной, или замочный, край; 5 – макушка; 6 – наружная связка.

Дыхание беззубки можно наблюдать на экскурсии лишь в том случае, если удается обнаружить на мелководье полузарывшегося в песок не потревоженного моллюска. В противном случае целесообразно прибегнуть к наблюдениям в аквариуме.

Выставив из грунта свой задний конец, спокойно сидящее животное открывает на нем две короткие трубки, образованные краем мантии: вводной сифон, с черными бахромчатыми краями, через который вода поступает в мантийную полость моллюска, омывая жабры, и выводной сифон, через который удаляется вода из полости. Если разжать створки беззубки и вставить между створками клинышек (из палочки или пробки), то в раскрытую щель можно видеть нежные поперечно исчерченные жаберные пластинки буро-желтого цвета, по паре с каждой стороны тела. Такого моллюска можно зафиксировать 20 % спиртом, после чего перерезать замыкающие раковину мышцы на переднем и заднем конце тела. Раковина раскроется, и можно рассмотреть органы мантийной полости: ногу, жабры, околоротовые лопасти.

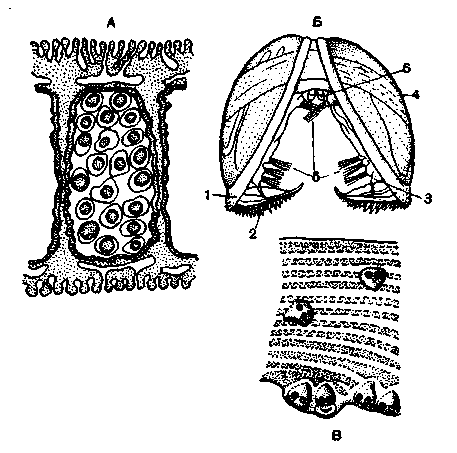

Можно наблюдать и некоторые особенности размножения беззубки (рис. 98). Довольно часто встречаются зрелые самки со значительно утолщенными наружными жаберными пластинками. В полости этих жабр развивается большое количество зародышей. Если вскрыть такую жабру, то из отверстия выступит густая коричневая мелкозернистая масса. Она сплошь состоит из живых личинок беззубки, так называемых глохидий, рассмотреть которые можно только в микроскоп.

Рис. 47. Развитие анодонты: А – разрез через жабру беззубки, наполненную зародышами; Б – личинка глохидий с полураскрытыми створками, вид спереди; В – глохидии, паразитирующие в тканях плавника рыбы.

1 – раковина; 2 – краевой зуб с зубчиками по краю; 3 – замыкательная клетка краевого зуба; 4 – мускулы-замыкатели; 5 – пучки чувствительных щетинок; 6 – личиночная биссусная железа.

Беззубка лишена головы и целого ряда связанных с ней органов (глотки, слюнных желез, терки). Поэтому, как и другие двустворчатые моллюски, она не может питаться крупными организмами и является фильтратором. Питается беззубка взвешенными в воде мельчайшими остатками отмерших растений и животных (детрит) и микропланктоном - одноклеточными водорослями, бактериями и мелкими беспозвоночными животными.

Ротовые лопасти моллюска – очень эффективный сортирующий аппарат, освобождающий пищу от несъедобных частиц, которые продвигаются к основанию выводного сифона, склеиваются, уплотняются в виде псевдофекалий и выбрасываются наружу.

Созревая, глохидии выходят из жаберной полости самки, выбрасываются со струёй воды из выводного сифона и, вскоре прицепляются к жабрам рыб

Там они обрастают эпителием и оказываются внутри особых опухолей на теле хозяина, где живут несколько недель, подобно паразитам, совершая свое дальнейшее превращение. Затем оставляют хозяина и падают на дно в виде крошечных уже сформировавшихся беззубок, способных к самостоятельной жизни. Живут беззубки более 50 лет.

Семейство Pisidiidae

Род Sphaerium Scopoli, 1977.

Разбирая добытый сачком со дна водоема песок или ил, часто можно обнаружить в нем небольшие, величиною с лесной орех, почти круглые двустворчатые раковинки желтоватого или желтобурого цвета – шаровку Sphaerium corneum (Linne, 1758) (рис. 48).

Рис. 48. Шаровка (Sphaerium rivicolum). Внизу с выставленной ногой и двумя сифонами.

Чтобы ознакомиться с шаровкой поближе, ее следует опустить в сосуд с чистой водой и оставить на некоторое время в покое. Тогда створки раковины медленно раздвинутся, и из них выставится длинная заостренная нога – орган передвижения; при помощи ее моллюск может медленно ползать по дну водоема. С противоположной стороны в щель между створками раковины выдвигается пара довольно длинных трубок сифонов.

Шаровка является живородящей. Из икры в жаберной полости моллюска развиваются молодые шаровки. Они покидают материнский организм в виде вполне сформированных крошечных моллюсков, которые способны к самостоятельному образу жизни. Все шаровки – гермафродиты.

Род Pisidium Pfeiffer,1821 (Горошинки)

Горошинки постоянно встречаются вместе с шаровками, но гораздо мельче их по своим размерам (3–5 мм, редко более). По образу жизни и особенностям строения горошинки весьма напоминают шаровок. Известно два вида горошинок – P. amnicum (O.F.Muller,1774) и P. inflatum (Muhlfeld in Porro,1838).

Всего в Европейской части России известно 27 видов семейства Pisidiidae (Старобогатов Я.И., 1977).

Семейство Dreisseniidae, род Dreissena Beneden, 1834, Dreissena polymorpha (Pallas,1771). Этот моллюск не часто встречается в водоемах. Створки раковины дрейссены имеют треугольную или неправильную четырехугольную форму. Каждая створка резко перегнута. Вогнутой поверхностью раковина прилегает к твердому предмету, на котором она сидит. Здесь между створок выходит пучок крепких нитей, подобных шелку, с помощью которых моллюск прикрепляется к корягам, камням, сваям, днищам судов, часто к беззубкам. Краями створок дрейссен при купании можно сильно пораниться. Если твердых для поселения предметов очень мало, дрейссены устраиваются друг на друга, образуя плотную гроздь – друзу (рис. 49).

Рис. 49. Дрейссена речная (Dreissena polymorpha) – гроздь раковин, сросшихся биссусными нитями;

Дрейссена – удивительная путешественница (Старобогатов Я.И., 1988). В последние два столетия в расселении дрейссен стал «помогать» человек. По каналам, на днищах судов они перемещались из бассейнов южных рек в другие.

Около 20 лет назад в Курчатовском водохранилище обнаружены колонии дрейссен. Самые крупные из них достигают 1,5 см. С июня по август появляется очень много личинок размером от 50 до 200 микрон. Развитие продолжается около 2-х недель, после чего они оседают на любом твердом предмете, в т.ч. и раковинах других моллюсков, на рачках. В первый год жизни они могут переползать на другое место с помощью ноги. Моллюски старшего возраста не способны порвать связь с субстратом. На одном квадратном метре поселяется 3–4 тысячи дрейссен (с биомассой 2–4 кг/м2). Поселяясь в трубах водопроводов, они быстро снижают пропускную способность их. Очистка трубопроводов стоит очень дорого, а универсального способа предотвратить расселение дрейссен не существует. В то же время дрейссены являются активными биофильтраторами. За сутки один взрослый моллюск профильтровывает до 1,5–2 литров воды, при этом до 30% взвешенных частиц идет в пищу, а остальные склеиваются слизью и оседают на дно. В итоге водоемы, где живут дрейссены, очищаются в два раза быстрее и в значительной степени ускоряется круговорот веществ.

Дрейссен поедают рыбы плотва, сазан, лещ, но многие другие виды рыб в пищу их не употребляют. Большие скопления дрейссен затрудняют питание рыб мягким бентосом – червями, личинками насекомых, рачками.

Как биофильтраторы, двустворчатые моллюски играют огромную роль в биологических процессах в водоемах, в том числе и в самоочищении воды. При большой плотности они могут процеживать воду какого-либо пруда несколько раз за сезон. Грубая взвесь, склеенная слизью, оседает на дно, более тонкую моллюски используют в пищу, затем выбрасывают неиспользованные остатки, также оседающие на дно.