- •Отчет по геологической практике

- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1. Физико-географический очерк Полоцкой низины.

- •Глава 2. Геологическое строение Полоцкой низины

- •Глава 3. Инженерно-геологические съемочные работы

- •Глава 4. Буровые и бурно-проходящие работы

- •Глава 5. Гидро-геологические исследования

- •Заключение

- •Список литературы

Глава 4. Буровые и бурно-проходящие работы

Р азведочные

выработки проходят для выяснения

геологического строения и гидрогеологических

условий участка, предназначенного под

строительство, установления типа и

состояния пород, отбора, образцов пород

и проб подземных вод.

азведочные

выработки проходят для выяснения

геологического строения и гидрогеологических

условий участка, предназначенного под

строительство, установления типа и

состояния пород, отбора, образцов пород

и проб подземных вод.

Вертикальные разведочные выработки: 1- наносы; 2 – коренные породы

К главнейшим разведочным выработкам относят расчистки, канавы, штольни, шурфы и буровые скважины. При инженерно-геологических работах наиболее часто используют шурфы и буровые скважины.

Шурфы — колодцеобразные вертикальные выработки прямоугольного (или квадратного) сечения. Шурф круглого сечения называют «дудкой». Проходку дудок легче механизировать, но по прямоугольным шурфам проще и точнее определить положение пласта в пространстве.

Шурфы помогают детально изучать геологическое строение участка, производить отбор любых по размеру образцов с сохранением их структуры и природной влажности. Недостатком является высокая стоимость и трудоемкость работ по отрывке шурфов, особенно в водонасыщенных грунтах. Следует отметить, что за последннее время появились специальные шурфокопательные машины, позволяющие проходить шурфы круглого сечения.

Размер шурфов в плане зависит от их предполагаемой глубины. Чаще всего это 1х1м, 1х1,5м, 1,5х1, м и т. д. Диаметр дудок обычно не превышает 1м.

Проходку шурфов производят путем углубления забоя и выброса грунта на поверхность вначале лопатой, далее с помощью простых подъемных механизмов. По мере углубления стенки шурфов необходимо укреплять, в противном случае возможно их обрушение.

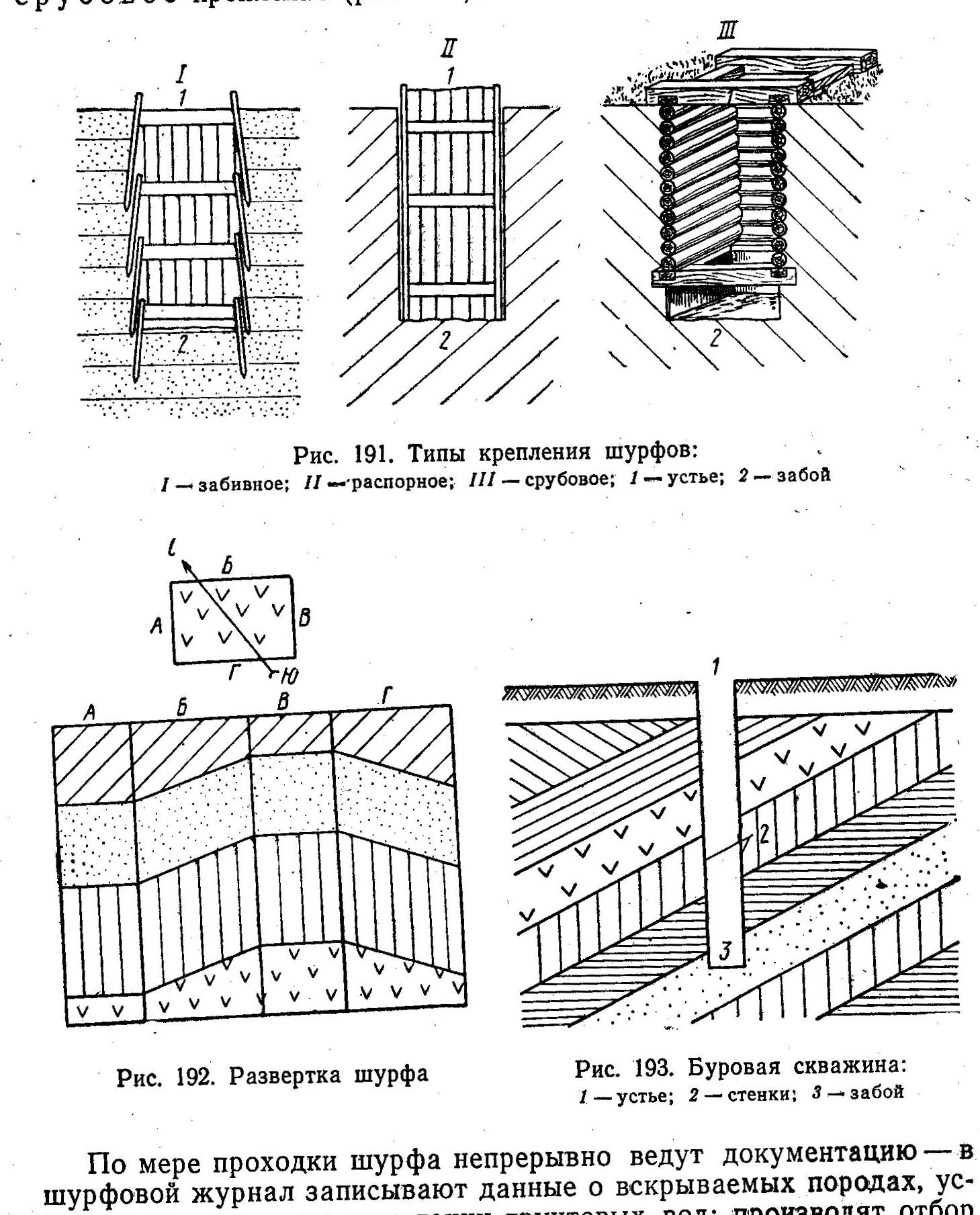

Характер и способ крепления зависит от устойчивости пород. Если дудки стремятся проходить в устойчивых породах и для них крепление обычно не требуется, то для прямоугольных шурфов в сыпучих грунтах применяют забивное крепление, в слабых грунтах при отсутствии воды (или слабом притоке) —распорное и в водонасыщенных грунтах или в шурфах большой глубины — срубовое крепление.

По мере проходки шурфа непрерывно ведут документацию — в шурфовой журнал записывают данные о вскрываемых породах, условиях их залегания, появлении грунтовых вод; производят отбор образцов. По всем четырем стенкам и дну делают зарисовку и составляют развертку шурфа. Это позволяет более точно определить мощность слоев и элементы, их залегания. По окончании разведочных работ шурфы тщательно засыпают, грунт утрамбовывают, а поверхность земли выравнивают.

Буровая скважина: 1 – устье; 2 – стенки; 3 – забой

Буровые скважины представляют собой круглые вертикальные или наклонные выработки малого диаметра, выполняемые специальным буровым инструментом. В буровых скважинах различают устье, стенки и забой.

Бурение является одним из главнейших видов разведочных работ, применяется в основном для исследования горизонтальных или пологопадающих пластов. С помощью бурения выясняют состав, свойства, состояние грунтов, условия их залегания. Вся эта работа основывается на исследовании образцов пород, которые непрерывно извлекаются из скважины по мере ее углубления в процессе бурения. В зависимости от способа бурения и состава пород образцы могут быть ненарушенной или нарушенной структуры. Образцы, полученные бурением, получили название керна.

К преимуществам бурения относят: скорость выполнения скважин, возможность достижения больших глубин, высокую механизацию производства работ, мобильность буровых установок. Бурение имеет свои недостатки: малый диаметр скважин не позволяет производить осмотр стенок, размер образцов ограничивается диаметром скважины, по одной скважине нельзя определить элементы залегания слоев.

Диаметр скважин, используемых в практике инженерно-геологических исследований, обычно находится в пределах 50—150мм. При отборе образцов для лабораторных испытаний скважины следует бурить диаметром не менее 100мм. Глубина скважин определяется задачами строительства и для промышленно-гражданских сооружений редко превышает 30м. При гидротехническом строительстве глубина скважин достигает сотен метров, при поисках нефти и газа 7—8км.

При инженерно-геологических исследованиях применяют следующие виды бурения скважин: ручное ударно-вращательное, вращательное колонковое, вибрационное, шнековое. Другие виды бурения, с помощью которых нельзя отобрать керн, при инженерно-геологических работах применения не находят.

Во всех случаях бурение скважин производят буровым наконечником (буром), который, соединяясь с бурильными трубами (штангами), создает буровой снаряд. Удары или вращение этого снаряда или то и другое вместе осуществляют буровыми станками, приводимыми в действие различными двигателями (механическое бурение), либо ручным бурением. Последний способ применяют в основном в малопрочных породах и при мелком бурении (10—15м).

Тип бурового наконечника зависит от прочности и особенностей породы. Так, например, для проходки скальных пород используют долота и коронки. Долотом дробят породу, ее извлекают на поверхность в виде щебня. С помощью коронок с зачеканенными в них зубьями из твердых сплавов в забое скважин вырабатывается кольцевой зазор, и образец получает форму цилиндра. В более мягких породах ту же работу выполняет пустотелый зубчатый цилиндр длиной 1—3м, внутри которого остается порода в виде керна или колонки. Отсюда и название этого вида бурения — вращательное колонковое. В глинистых породах используют наконечники специальной конструкции — грунтоносы, диаметром не менее 100—125мм. Это дает возможность получить образцы грунта с ненарушенной структурой в виде монолитов.

В последние годы стали применять вибрационный метод бурения, т. е. бурение с использованием вибратора для погружения бурового снаряда в породу забоя. При помощи вибробура можно проходить насыпные грунты, мягкие глинистые мергели и многие другие осадочные породы, но следует помнить, что глинистые грунты при этом меняют свое физическое состояние. При вибробурении почти невозможно зафиксировать уровень грунтовых вод.

Шнековое бурение. Шнеки — особые штанги, на поверхность которых навита стальная спираль. Шнеки соединяются в буровой снаряд, образуя непрерывный винтовой транспортер для извлечения грунта из скважины.

Разрушение забоя и подъем грунта на поверхность происходит одновременно. Этот вид бурения позволяет проходить скважины диаметром от 150 до 1500 мм.

Шнековое бурение применимо только в некоторых рыхлых породах, например типа лёссовидных суглинков. Этот способ отличается большой скоростью проходки, но имеет ряд недостатков: трудно определить границы различных слоев, установить уровень грунтовых вод, образцы имеют нарушенную структуру.

Проходка скважин в слабых и водонасыщенных породах затруднительна вследствие обваливания и оплывания стенок. Для их крепления применяют стальные обсадные трубы, которые опускают в скважины, после чего продолжают бурение наконечником уже меньшего диаметра.

Документация бурения осуществляется путем ведения бурового журнала, куда вносят все данные по проходке скважин и отбору образцов. Составляется буровая колонка скважины в масштабе от 1:100 до 1:500.

После завершения буровых работ устье скважины засыпается грунтом с уплотнением.