- •Автор - Молостов Валерий Дмитриевич.

- •§ 22. Виды воздействия на акупунктурные точки.

- •«Тибет – место, где возникла иглотерапия».

- •Введение.

- •Глава 1. Электрофизические основы иглотерапии

- •§ 1. Китайская классификация акупунктурных точек.

- •§ 2. Акупунктурные точки поглощают электроны.

- •Глава 2. Топография акупунктурных точек.

- •§ 4. Топография акупунктурных точек меридиана легких .

- •§ 5. Топография акупунктурных точек меридиана толстого кишечника. (II: Gl; Dd; Li).

- •§ 6. Топография акупунктурных точек меридиана желудка.

- •§ 7. Топография акупунктурных точек меридиана селезенки – поджелудочной железы. (IV; rp; mp; Sp).

- •§ 8. Топография акупунктурных точек меридиана сердца.

- •§ 9. Топография акупунктурных точек меридиана тонкого кишечника. (VI; ig; du; Si).

- •§ 10. Топография акупунктурных точек меридиана мочевого пузыря. (VII: V; в; в).

- •§ 11. Топография акупунктурных точек меридиана почек.

- •§ 12. Топография акупунктурных точек меридиана перикарда.

- •§ 13. Топография акупунктурных точек меридиана трех полостей тела. (X; tr; dе; т).

- •§ 14. Топография акупунктурных точек меридиана желчного пузыря. (XI; vb; g; g).

- •§ 15. Топография акупунктурных точек меридиана печени.

- •§ 16. Топография акупунктурных точек срединных меридианов и чудесных «сосудов» (чм № 1 - 8).

- •1. Наружный, задний, срединный, чудесный меридиан, ду-май, т, чм №1. (XIII; т; vg; gv).

- •2. Наружный, пяточный, чудесный меридиан, ян-цзяо-май, чм № 2.

- •3. Наружный, поддерживающий, чудесный меридиан, ян-вэй-май ,

- •4. Наружный опоясывающий чудесный меридиан, дай-май, сосуд пояса, чм № 4.

- •5. Внутренний, передний, срединный, чудесный меридиан, жэнь-май, j, чм № 5. (XIV; j; jm; cv).

- •6. Внутренний пяточный чудесный меридиан, инь-цзяо-май, чм № 6.

- •7. Внутренний поддерживающий чудесный меридиан, инь-вэй-май, чм № 7.

- •8. Внутренний поднимающийся чудесный меридиан, чжун-май, чм № 8.

- •§ 17. Топография внеканальных (внемеридиональных) акупунктурных точек (вм, вк, XV; н; Ех).

- •1. Внеканальные точки на голове.

- •2. Внеканальные точки на туловище.

- •3. Внеканальные точки на руках.

- •4. Внеканальные точки на ногах.

- •§ 18. Топография «новых» акупунктурных точек.

- •1. «Новые» точки на голове (нт).

- •2. «Новые» точки на туловище.

- •3. «Новые» точки на руках.

- •3. «Новые» точки на ногах.

- •§ 19. Топография аурикулярных (ушных) акупунктурных точек (ут).

- •Глава 3. Законы энергетического лечения.

- •§ 20. Суточная цикличность движения энергии по меридианам.

- •Суточный цикл движения энергии чи . Таблица 2.

- •§ 21. Годовая цикличность движения энергии по меридианам.

- •7. Годовой цикл движения энергии находит широкое применение в иглотерапии. Смотрите таблицу 3.

- •§ 22. Виды воздействия на акупунктурные точки.

- •§ 23. Специфические точки меридианов

- •Групповые ло-пункты. Таблица 7.

- •§ 24. Правило изменения энергетики меридиана методом «мать-сын».

- •Правило воздействия на точку у-шу внутри одного меридиана. Таблица 9 - а.

- •Правило воздействия на точки у-шу двух меридианов-соседей. Таблица 9 - б.

- •§ 25. Правило изменения энергетики меридиана методом «муж-жена».

- •§ 26. Правило изменения энергетики меридиана методом «полдень-полночь».

- •§ 27. Правила изменения энергетики меридиана методами «большой укол» и «малый укол».

- •Правило «Большой укол». Таблица 12.

- •§ 29. Срединные меридианы

- •§ 30. Чудесные меридианы (чм).

- •Чудесные меридианы (чм). Таблица 13.

- •§ 31. Генератор энергии.

- •Точки у-шу. Таблица 15.

- •Взаимоотношения точек у-шу в системе суточного цикла энергии. Таблица 16.

- •§32. Агpессивные фактоpы внешней сpеды.

- •Патогенные климатические факторы. Таблица 17.

- •§ 33. Традиционное учение об органах и меридианах.

- •§ 34. Иглотеpапевтическая диагностика.

- •§ 35. Эмпирическая акупунктура.

- •Глава 4. Частная иглотерапия

- •§ 36. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане легких

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •P.7 (седатировать) - см. П. 3.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 37. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане легких.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 38. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •Общие ян - ло - пункты седатируют:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь - малый ян»:

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 39. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 40. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане желудка.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян»:

- •§ 41. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане желудка.

- •§ 42. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане селезенки.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян».

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 43. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане селезенки.

- •§ 44. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане сердца.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •14. Точки у-шу в системе «средний инь—большой ян».

- •§ 45. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане сердца.

- •§ 46. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 47. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •§ 48. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируются точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •§ 49. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •6. Тонизируются точки выхода и входа энергии.

- •§ 50. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане почек.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •§ 51. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане почек.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •§ 52. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане перикарда.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •§ 53. Лечение болезней с недостатком энеpгии в меpидиане пеpикаpда.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •§ 54. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •§ 55. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •§ 56. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •3. Седатируется ло- пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян»

- •§ 57. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •§ 58. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане печени.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян».

- •§ 59. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане печени.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •Глава 5. Мануальная терапия при остеохондрозах.

- •§ 60. Хиропрактика, остеопатия и мануальная терапия.

- •§ 61. Причина возникновения остеохондрозов.

- •§ 62. Причина возникновения радикулитов.

- •§ 63. Клинические симптомы остеохондрозов и радикулитов.

- •§ 64. Общие принципы лечения остеохондрозов.

- •§ 65. Особенности клиники остеохондрозов шейного отдела позвоночника.

- •§ 66. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов шейного отдела позвоночника.

- •3) Иммобилизация (замыкание) и манипуляция на шейном отделе позвоночника с применением бокового наклона и приема сопровождения в положении больного лежа (рис. 47).

- •§ 67. Особенности клиники остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

- •§ 68. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

- •2. Вытяжение (тракция) и манипуляции на грудном отделе позвоночника.

- •1) Мобилизация реберных суставов, соединяющихся с позвоночником. Рис. 73.

- •2) Неспецифическая мобилизация и иммобилизация (замыкание) верхнегрудного отдела позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя (рис. 74 – 1, 2).

- •1) Иммобилизация (замыкание) и прицельная манипуляция с выполнением ротации и коротких рычагов в положении больного лежа на животе (рис. 77 – 1, 2).

- •3) Иммобилизация (замыкание) и прицельная манипуляция «тяни-толкай», по а. Стоддарту (рис. 79).

- •§ 69. Особенности клиники остеохондрозов поясничного отдела позвоночника.

- •§ 70. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов поясничного отдела позвоночника.

- •2) Тракция позвоночника с использованием одной нижней конечности в положении больного лежа на спине (рис. 89).

- •6) Иммобилизация (замыкание) и неспецифическая манипуляция на поясничном отделе позвоночника с ротацией в положении больного лежа на боку, вариант I (рис. 107 -1).

- •2) Манипуляция с сильным изгибом поясничного отдела позвоночника при помощи голени ног. Смотрите рисунок 113.

- •§ 71. Клиническая классификация и лечение грыж межпозвоночных дисков.

- •§ 72. Мануальная терапия для новорождённых.

- •§ 73. Показания и противопоказания к проведению мануальной терапии.

- •2. Относительные показания:

- •§ 74. Дифференциальная диагностика радикулитов и остеохондрозов от похожих на них болезней.

1) Мобилизация реберных суставов, соединяющихся с позвоночником. Рис. 73.

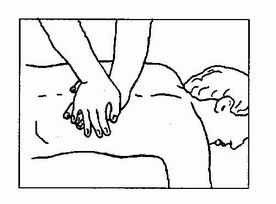

Рисунок 73. Мобилизация реберных суставов, соединяющихся с позвоночником.

Используется при показаниях для проведения мобилизации 2—12-го ребер. Прием показан при ограничении экскурсов грудной клетки, которое может сопровождаться острыми и хроническими болями в области позвоночника и грудины, часто связанными с дыханием. При проведении приема пожилым людям следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать ребро (возрастной остеопороз!). Занимая исходное положение, пациент удобно ложится на кушетку лицом вниз, руки свободно свисают по ее краям. Под грудную клетку необходимо подложить небольшую подушку для образования легкого кифоза. Врач стоит сбоку от пациента, на стороне, противоположной воздействию, несколько развернувшись к стопам пациента. Основание своей ладони (зона между тенаром и гипотенаром) с отягощением другой рукой он плотно устанавливает на угол ребра, выбранного для проведения приема. Заняв исходное положение, врач предлагает пациенту глубоко и медленно вдохнуть. В процессе вдоха он удерживает зафиксированное ребро (3—5 секунд), сохраняя контакт ладони с углом ребра. Таким образом, используя прямое усилие мышц антагонистов (межреберных), врач проводит мобилизацию выбранного ребра. Степень достигнутой мобилизации может быть плавно увеличена. Для этого в процессе выдоха пациента врач, не меняя контакта, оказывает давление на ребро, смещая его вниз (в вентральном направлении). Такое давление достигается не за счет усилия рук (локтевые суставы прямые), а за счет увеличения сгибания верхней части корпуса врача. Прием повторяется 5—10 раз.

2) Неспецифическая мобилизация и иммобилизация (замыкание) верхнегрудного отдела позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя (рис. 74 – 1, 2).

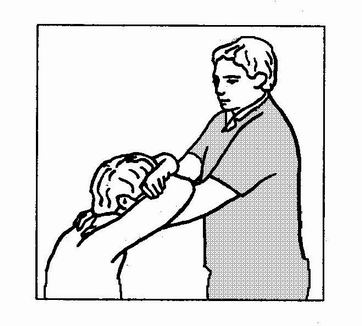

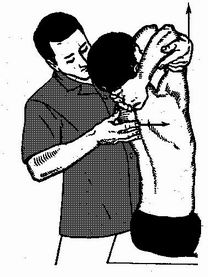

Рисунок 74 - 1. Неспецифическая мобилизация и иммобилизация (замыкание) верхнегрудного отдела позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя.

Рисунок 74 - 2. Неспецифическая мобилизация и иммобилизация (замыкание) средне- и нижне-грудного отделов позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя.

Используется в качестве подготовки к проведению манипуляций на верхнегрудном отделе позвоночника. Может применяться как самостоятельный лечебный прием при общей гипомобильности этого региона и связанных с ней жалобах пациента. Занимая исходное положение, пациент садится на кушетку, руки скрещивает перед лбом, каждая кисть захватывает разноименное плечо как раз под локтевым суставом. Врач стоит перед больным и проводит свои руки через «окошечки» между плечами пациента и его шеей, причем его кисти опираются на выбранную для мобилизации зону. Заняв исходное положение, врач подтягивает руками пациента к себе, несколько приподнимая свои локти и делая шаг назад. Таким образом осуществляется рычажное воздействие в экстензии (разгибании) на верхнегрудной отдел позвоночника. Далее он отпускает свои локти, приближается на шаг к пациенту и снимает давление пальцев рук на мобилизируемый участок. Прием повторяется 5—10 раз, мягко, эластично. Прием проводится соответственно дыханию пациента.

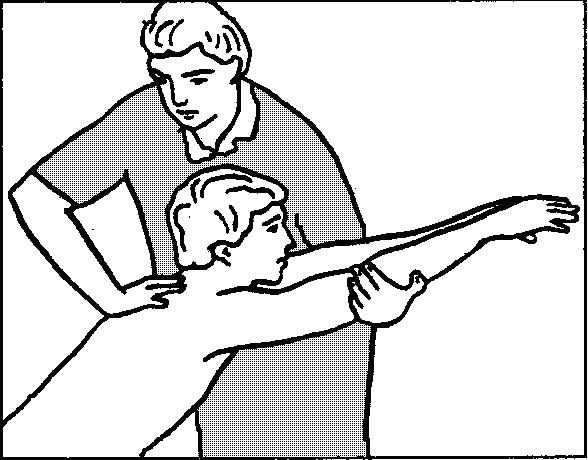

3) Неспецифическая мобилизация средне - и нижнегрудного отделов позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя (рис. 75 – 1, 2). На рисунке показаны различное положение рук пациента (№ 1, 2). Используется при гипомобильности указанных регионов позвоночника, связанных с ней острых и хронических болях, локальных или распространяющихся вдоль ребер на переднюю грудную стенку. Такие боли часто связаны с дыханием. При пальпации выявляются ирритационные зоны в области средне - и нижнегрудных позвонков и реберно-позвоночных сочленений.

1 2

Рисунок 75 – 1, 2. Неспецифическая мобилизация средне - и нижнегрудного отделов позвоночника с выполнением экстензии.

Занимая исходное положение, пациент садится на кушетку, под его ноги можно подставить невысокую табуретку, руки вытягивает вперед. Врач стоит сбоку от больного, устанавливает свою ногу (отдаленную от больного) на стул, а предплечьем руки (одноименной ноге) поддерживает под локтевыми суставами выпрямленные руки пациента, причем предплечье этой поддерживающей руки опирается на колено поставленной на стул ноги. Другую свою руку врач устанавливает на выбранную для мобилизации область грудного отдела позвоночника, прикладывая к остистым отросткам основание ладони или палец. Заняв исходное положение, врач (на выдохе больного) давит основанием ладони на участок, выбранный для мобилизации. Усиливая это давление, он одновременно несколько поворачивает свое колено наружу и добивается выраженного разгибания грудного отдела позвоночника. Прием выполняется медленно, плавно, сообразуясь с дыханием больного, всего 5—10 раз.

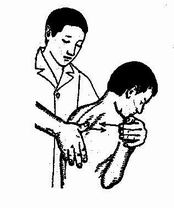

4) Прицельная мобилизация и иммобилизация (замыкание) грудного отдела позвоночника с выполнением ротации и противоудержания в положении больного сидя (рис. 76). Используется в качестве эффективной манипуляции на грудном отделе позвоночника, позволяет хорошо мобилизировать грудные сегменты от позвонков Th.4, Th.5 до грудо-поясничного перехода (Тh.12—L.1). Показана во всех случаях выявления сегментарной гипомобильности, особенно когда блокирование сегмента сопровождается жестким ограничением диапазона свободного движения. Возникающие на этом фоне боли могут быть как локальными, в зоне пораженного сегмента, так и распространяющимися вдоль ребер на переднюю грудную стенку. При пальпации возможно выявление ирритационных зон в области позвонков Th.3, Th.10, Тh.12.

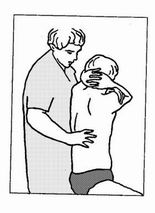

Рисунок 76. Прицельная мобилизация и иммобилизация (замыкание) грудного отдела позвоночника с выполнением ротации и противоудержания в положении больного сидя.

Занимая исходное положение, пациент садится на самый край кушетки, как на коня (то есть ноги располагает по обеим ее сторонам). Кисти рук пациента сцеплены «в замок», ладони приложены к затылочно-теменной области. Врач встает сзади и несколько сбоку от больного (на уровне угла кушетки), стопы ног расставлены. Одну свою руку (ту, в сторону которой будет совершаться ротация корпуса больного) врач проводит под одноименной подмышечной впадиной пациента в треугольное «окошко», образованное согнутыми плечом, предплечьем и боковой поверхностью шеи пациента, на противоположную сторону; кисть его захватывает плечо пациента на этой стороне. Врач плотно прижимает к своей грудной клетке корпус пациента, чтобы обеспечить его надежную стабилизацию при выполнении приема. Другую руку подушечкой разогнутого большого пальца врач устанавливает перпендикулярно сбоку на остистый отросток нижнего позвонка выбранного сегмента так, чтобы препятствовать его смещению в ходе мобилизирующих движений. Заняв описанное исходное положение, врач тянет плечо больного в направлении ротации одной рукой, медленно вращая корпус пациента так, чтобы прилагаемое усилие концентрировалось над фиксирующим большим пальцем другой руки, который оказывает противодавление перпендикулярно остистому отростку нижнего позвонка сегмента, сохраняя его в неподвижности. Тем самым создаются условия для прицельной мобилизации выбранного сегмента выше фиксирующего 1-го пальца. По достижении ощущения преднапряжения в этом сегменте врач мягко, деликатно, легкими пружинящими движениями усиливает проводимую ротацию, постепенно «освобождая» сегментарную подвижность. Прием выполняют 5—10 раз (на выдохе пациента). Целесообразно провести такую ротационную мобилизацию в обе стороны. При мобилизации нескольких сегментов сначала воздействие оказывают на вышележащие сегменты, постепенно спускаясь, как по лестнице, к нижележащим (каудальным) сегментам. Если необходимо провести мобилизацию в самых нижних сегментах грудного отдела позвоночника и в области торако-люмбального перехода, важно проследить, чтобы корпус больного не отклонялся от вертикальной оси. С этой целью необходимо проверить, опирается ли корпус больного на грудную клетку врача в вертикальной плоскости, и далее сохранять ось мобилизирующего движения в этой же плоскости. Для этого в процессе ротации корпуса пациента усилием, опосредованным через одну руку, врач переносит вес своего тела на свою вращающуюся ногу (одноименную с этой же рукой). Такой прием является очень важным условием правильного выполнения мобилизации, в противном случае корпус больного отклоняется от вертикали при его ротации.

4. Манипуляции на грудном отделе позвоночника. Как уже не раз было сказано, к манипуляциям нельзя переходить без соответствующей подготовки. Предварительно надо точно определить место, где находится пораженный остеохондрозом диск, надо поставить диагноз. Потом следует процесс релаксации мышц и связок, окружающих «больной» межпозвоночный диск, в том числе применяется и постизометрическая релаксация. Далее следует этап лечения в виде тракции (силового растяжения позвоночника), мобилизации и иммобилизации (замыкания) движений в межпозвоночном диске. Окончательный этап лечения посвящен насильственному смещению позвонка в правильное физиологическое положение, с которого он «сошел» вследствие асептического (травматического) или вирусного воспаления межпозвоночного диска. Теперь можно приступить к «вправлению» позвонка (вышестоящего или нижестоящего по отношению к воспаленному межпозвонковому диску), то есть можно начать этап лечения в виде манипуляций с двумя позвонками, расположенными «над и под» воспаленным межпозвоночным диском.