- •Автор - Молостов Валерий Дмитриевич.

- •§ 22. Виды воздействия на акупунктурные точки.

- •«Тибет – место, где возникла иглотерапия».

- •Введение.

- •Глава 1. Электрофизические основы иглотерапии

- •§ 1. Китайская классификация акупунктурных точек.

- •§ 2. Акупунктурные точки поглощают электроны.

- •Глава 2. Топография акупунктурных точек.

- •§ 4. Топография акупунктурных точек меридиана легких .

- •§ 5. Топография акупунктурных точек меридиана толстого кишечника. (II: Gl; Dd; Li).

- •§ 6. Топография акупунктурных точек меридиана желудка.

- •§ 7. Топография акупунктурных точек меридиана селезенки – поджелудочной железы. (IV; rp; mp; Sp).

- •§ 8. Топография акупунктурных точек меридиана сердца.

- •§ 9. Топография акупунктурных точек меридиана тонкого кишечника. (VI; ig; du; Si).

- •§ 10. Топография акупунктурных точек меридиана мочевого пузыря. (VII: V; в; в).

- •§ 11. Топография акупунктурных точек меридиана почек.

- •§ 12. Топография акупунктурных точек меридиана перикарда.

- •§ 13. Топография акупунктурных точек меридиана трех полостей тела. (X; tr; dе; т).

- •§ 14. Топография акупунктурных точек меридиана желчного пузыря. (XI; vb; g; g).

- •§ 15. Топография акупунктурных точек меридиана печени.

- •§ 16. Топография акупунктурных точек срединных меридианов и чудесных «сосудов» (чм № 1 - 8).

- •1. Наружный, задний, срединный, чудесный меридиан, ду-май, т, чм №1. (XIII; т; vg; gv).

- •2. Наружный, пяточный, чудесный меридиан, ян-цзяо-май, чм № 2.

- •3. Наружный, поддерживающий, чудесный меридиан, ян-вэй-май ,

- •4. Наружный опоясывающий чудесный меридиан, дай-май, сосуд пояса, чм № 4.

- •5. Внутренний, передний, срединный, чудесный меридиан, жэнь-май, j, чм № 5. (XIV; j; jm; cv).

- •6. Внутренний пяточный чудесный меридиан, инь-цзяо-май, чм № 6.

- •7. Внутренний поддерживающий чудесный меридиан, инь-вэй-май, чм № 7.

- •8. Внутренний поднимающийся чудесный меридиан, чжун-май, чм № 8.

- •§ 17. Топография внеканальных (внемеридиональных) акупунктурных точек (вм, вк, XV; н; Ех).

- •1. Внеканальные точки на голове.

- •2. Внеканальные точки на туловище.

- •3. Внеканальные точки на руках.

- •4. Внеканальные точки на ногах.

- •§ 18. Топография «новых» акупунктурных точек.

- •1. «Новые» точки на голове (нт).

- •2. «Новые» точки на туловище.

- •3. «Новые» точки на руках.

- •3. «Новые» точки на ногах.

- •§ 19. Топография аурикулярных (ушных) акупунктурных точек (ут).

- •Глава 3. Законы энергетического лечения.

- •§ 20. Суточная цикличность движения энергии по меридианам.

- •Суточный цикл движения энергии чи . Таблица 2.

- •§ 21. Годовая цикличность движения энергии по меридианам.

- •7. Годовой цикл движения энергии находит широкое применение в иглотерапии. Смотрите таблицу 3.

- •§ 22. Виды воздействия на акупунктурные точки.

- •§ 23. Специфические точки меридианов

- •Групповые ло-пункты. Таблица 7.

- •§ 24. Правило изменения энергетики меридиана методом «мать-сын».

- •Правило воздействия на точку у-шу внутри одного меридиана. Таблица 9 - а.

- •Правило воздействия на точки у-шу двух меридианов-соседей. Таблица 9 - б.

- •§ 25. Правило изменения энергетики меридиана методом «муж-жена».

- •§ 26. Правило изменения энергетики меридиана методом «полдень-полночь».

- •§ 27. Правила изменения энергетики меридиана методами «большой укол» и «малый укол».

- •Правило «Большой укол». Таблица 12.

- •§ 29. Срединные меридианы

- •§ 30. Чудесные меридианы (чм).

- •Чудесные меридианы (чм). Таблица 13.

- •§ 31. Генератор энергии.

- •Точки у-шу. Таблица 15.

- •Взаимоотношения точек у-шу в системе суточного цикла энергии. Таблица 16.

- •§32. Агpессивные фактоpы внешней сpеды.

- •Патогенные климатические факторы. Таблица 17.

- •§ 33. Традиционное учение об органах и меридианах.

- •§ 34. Иглотеpапевтическая диагностика.

- •§ 35. Эмпирическая акупунктура.

- •Глава 4. Частная иглотерапия

- •§ 36. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане легких

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •P.7 (седатировать) - см. П. 3.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 37. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане легких.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 38. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •Общие ян - ло - пункты седатируют:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь - малый ян»:

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 39. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане толстого кишечника.

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 40. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане желудка.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •7. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян»:

- •§ 41. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане желудка.

- •§ 42. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане селезенки.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «большой инь—малый ян».

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 43. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане селезенки.

- •§ 44. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане сердца.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •14. Точки у-шу в системе «средний инь—большой ян».

- •§ 45. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане сердца.

- •§ 46. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •Б. Эмпирическая акупунктура.

- •§ 47. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане тонкого кишечника.

- •§ 48. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируются точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «средний инь – большой ян».

- •§ 49. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане мочевого пузыря.

- •6. Тонизируются точки выхода и входа энергии.

- •§ 50. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане почек.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •§ 51. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане почек.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •§ 52. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане перикарда.

- •А. Энергетическая акупунктура.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •§ 53. Лечение болезней с недостатком энеpгии в меpидиане пеpикаpда.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •§ 54. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь—средний ян».

- •§ 55. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане трех полостей тела.

- •§ 56. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •3. Седатируется ло- пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •7. Седатируется точка входа и выхода энергии.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян»

- •§ 57. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане желчного пузыря.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •§ 58. Лечение болезней с избытком энергии в меридиане печени.

- •3. Седатируется ло-пункт меридиана.

- •4. Успокаиваются седатирующая точка и точка-сочувствия.

- •5. Седатируются точка-сочувствия и точка-глашатай.

- •8. Седатируется точка-щель.

- •12. Применение групповых ло — пунктов:

- •15. Точки у-шу в системе «малый инь – средний ян».

- •§ 59. Лечение болезней с недостатком энергии в меридиане печени.

- •2. Воздействие на тонизирующую точку меридиана и точку-пособник.

- •4. Возбуждаются тонизирующая точка и точка-сочувствия.

- •6. Тонизируется точка входа и выхода энергии.

- •Глава 5. Мануальная терапия при остеохондрозах.

- •§ 60. Хиропрактика, остеопатия и мануальная терапия.

- •§ 61. Причина возникновения остеохондрозов.

- •§ 62. Причина возникновения радикулитов.

- •§ 63. Клинические симптомы остеохондрозов и радикулитов.

- •§ 64. Общие принципы лечения остеохондрозов.

- •§ 65. Особенности клиники остеохондрозов шейного отдела позвоночника.

- •§ 66. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов шейного отдела позвоночника.

- •3) Иммобилизация (замыкание) и манипуляция на шейном отделе позвоночника с применением бокового наклона и приема сопровождения в положении больного лежа (рис. 47).

- •§ 67. Особенности клиники остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

- •§ 68. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

- •2. Вытяжение (тракция) и манипуляции на грудном отделе позвоночника.

- •1) Мобилизация реберных суставов, соединяющихся с позвоночником. Рис. 73.

- •2) Неспецифическая мобилизация и иммобилизация (замыкание) верхнегрудного отдела позвоночника с выполнением экстензии в положении больного сидя (рис. 74 – 1, 2).

- •1) Иммобилизация (замыкание) и прицельная манипуляция с выполнением ротации и коротких рычагов в положении больного лежа на животе (рис. 77 – 1, 2).

- •3) Иммобилизация (замыкание) и прицельная манипуляция «тяни-толкай», по а. Стоддарту (рис. 79).

- •§ 69. Особенности клиники остеохондрозов поясничного отдела позвоночника.

- •§ 70. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов поясничного отдела позвоночника.

- •2) Тракция позвоночника с использованием одной нижней конечности в положении больного лежа на спине (рис. 89).

- •6) Иммобилизация (замыкание) и неспецифическая манипуляция на поясничном отделе позвоночника с ротацией в положении больного лежа на боку, вариант I (рис. 107 -1).

- •2) Манипуляция с сильным изгибом поясничного отдела позвоночника при помощи голени ног. Смотрите рисунок 113.

- •§ 71. Клиническая классификация и лечение грыж межпозвоночных дисков.

- •§ 72. Мануальная терапия для новорождённых.

- •§ 73. Показания и противопоказания к проведению мануальной терапии.

- •2. Относительные показания:

- •§ 74. Дифференциальная диагностика радикулитов и остеохондрозов от похожих на них болезней.

§ 68. Мануальная терапия при лечении остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

Мануальная терапия при лечении остеохондрозов грудного отдела позвоночника проводится в строго определенной последовательности, о которых подробно написано в § 64: 1. Диагностика. 2. Расслабление, релаксация мышц, окружающих «больной» межпозвоночный диск и релаксация мышц, удалённых от места компрессии нерва. 3. Тракция. 4. Мобилизация. 5. Иммобилизация, преднапряжение, «замыкание» или фиксация сустава. 6. Манипуляция. 7. Период ремиссии (выздоровления). Опишем более подробно упомянутые этапы лечения остеохондрозов грудного отдела позвоночника.

1. В параграфе об общих методах лечения остеохондрозов при помощи мануальной терапии подробно описаны различные методики релаксации мышц: обыкновенный массаж, шиацу, иглотерапия, точечный массаж, мази, тепловые процедуры и так далее. Специфику действий по расслаблению мышц имеют только методики проведения постизометрической релаксации (перерастяжения) мышц грудного отдела позвоночника.

1) Постизометрическая релаксация горизонтальной порции трапециевидной мышцы (ротирует лопатку, поднимая ее суставную впадину, и наклоняет голов. в свою сторону). Положение больного сидя. Врач одной рукой фиксирует надплечье больного, другая рука лежит на его височно-теменной области. Одновременно производятся опускание надплечья и легкий наклон головы (рис. 49). Используются произвольное усилие больного (подъем надплечья) и дыхательные синергии.

Рисунок 49. Постизометрическая релаксация горизонтальной порции трапециевидной мышцы.

Рисунок 50. Постизометрическая релаксация мышцы, поднимающей лопатку.

2) Постизометрическая релаксация мышцы, поднимающей лопатку (поднимает медиальный угол лопатки), при укрепленной лопатке помогает завершить поворот шеи в свою сторону. Положение больного сидя. Одной рукой врач наклоняет голову вперед и в противоположную сторону от релаксируемой мышцы, другой рукой фиксирует надплечье, контролируя первым пальцем натяжение мышцы (рис. 50). Использются глазодвигательные и дыхательные синергии.

3) Постизометрическая релаксация широчайшей мышцы спины. Положение сидя. Бедро врача упирается в боковую поверхность грудной клетки больного со здоровой стороны. На больной стороне производится абдукция плеча, согнутого в локтевом суставе. Врач за локоть отведенной руки производит перегибание тела больного через свое бедро (рис. 51).

4) Постизометрическая релаксация аддукторов плеча (широчайшая мышца спины, большая грудная, подостная, большая и малая круглые мышцы). Положение сидя. Эта группа мышц осуществляет приведение плеча при одновременном сокращении и ротацию: широчайшая мышца спины, большая грудная и большая круглая - пронируют, а подостная и малая круглая мышцы - супинируют. Врач одной рукой фиксирует лопатку, предупреждая ее ротацию, другой производит отведение плеча (рис. 52). Используются дыхательные синергии и произвольное движение больного (приведение плеча).

Рисунок 51. Релаксация широчайшей мышцы спины.

Рисунок 52. Постизометрическая релаксация аддукторов плеча.

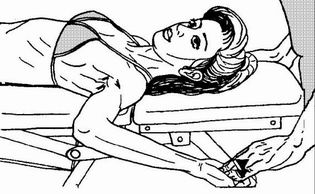

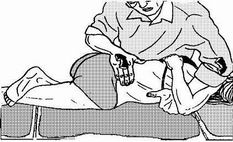

5) Постизометрическая релаксация подлопаточной мышцы (пронирует и приводит к туловищу плечо). Положение больного на спине. Плечо отведено и согнуто в локтевом суставе, кисть супинирована. Врач оказывает давление вниз на кисть или дистальные отделы предплечья. Сила давления должна быть минимальной, можно использовать вес самой руки (ауторелаксация). Возможно сочетанное использование дыхательных синергии и произвольного усилия больного (рис. 49).

Рисунок 53. Постизометрическая релаксация подлопаточной мышцы.

6) Постизометрическая релаксация подостной мышцы (приводит и супинирует плечо).

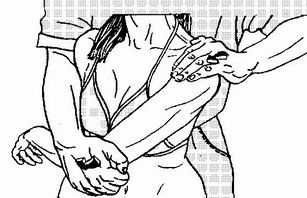

Вариант 1. Положение больного сидя, предплечье согнуто под прямым углом и заведено за спину. Врач одной рукой фиксирует ключицу и плечевой сустав, другой ротирует плечо больного, толкая локоть вперед. Используется произвольное усилие больного (движение локтем назад). Рис. 54 -1.

Вариант 2 необходим при невозможности заведения руки за спину и исполнения варианта 1. Предплечье больного согнуто под прямым углом и находится на животе. Изометрическая работа совершается против усилия врача, прижимающего руку больного к туловищу. Рисунок 54 - 2

Рисунок 54 - 1. Постизометрическая релаксация подостной мышцы. Вариант 1.

Рисунок 54 - 2. Постизометрическая релаксация подостной мышцы. Вариант 2.

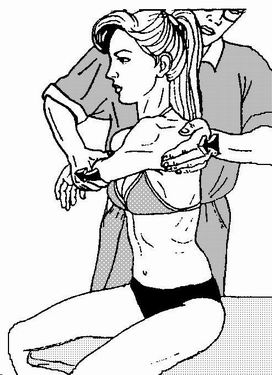

7) Постизометрическая релаксация большой грудной мышцы. Положение больного сидя или лежа. Врач одной рукой производит отведение и небольшое разгибание плеча на больной стороне, другой фиксирует грудную клетку и пальцами контролирует натяжение мышцы. Рис. 55 – 1,2. Чем больше отведение плеча на больной стороне, тем ниже направление релаксации. Используются дыхательные синергии и произвольное усилие больного.

Рисунок 55 - 1. Постизометрическая релаксация большой грудной мышцы.

Рисунок 55 - 2. Постизометрическая релаксация большой грудной мышцы.

8) Постизометрическая релаксация малой грудной мышцы (тянет лопатки вперед и одновременно вниз). Положение больного сидя. Врач одной рукой производит отведение (до угла 130° от вертикали) и разгибание плеча на больно, стороне, другой фиксирует больного. Используются дыхательные синергии и произвольные усилия больного (рис. 56).

Рисунок 56. Постизометрическая релаксация малой грудной мышцы.

9) Постизометрическая релаксация абдукторов плеча (надостная мышца и средняя порция дельтовидной: надостная мышца способствую отведению плеча, натягивает капсулу плечевого сустава, обеспечивая конгруэнтность; средняя порция дельтовидной мышцы отводит плечо). Положение сидя. Предплечье согнуто под прямым углом и лежит на животе, плечо приведено. Врач оказывает сопротивление отведению плеча, фиксируя туловище пациента (рис. 57). Можно предплечье заводить за спину, повторяя описанное действие. Используются дыхательные синергии или произвольное усилия больного.

Рисунок 57. Постизометрическая релаксация абдукторов плеча.

10) Постизометрическая релаксация подключичной мышцы (тянет ключицу вниз и медиально, удерживая ее в грудино-ключичном суставе). Постизометрическая релаксация мышцы. Больной лежит на здоровом боку. Врач производит смещение плечевого пояса в краниальном направлении (рис. 58). Используются дыхательные синергии.

Рисунок 58. Постизометрическая релаксация подключичной мышцы.

11) Постизометрическая релаксация мышцы, приводящий лопатку к позвоночнику. Средняя порция трапециевидной мышцы и ромбовидные мышцы приводят лопатки к позвоночнику.

Рисунок 59 - 1. Постизометрическая релаксация мышцы, приводящие лопатку к позвоночнику. Вариант 1.

Вариант 1 (рис. 59 - 1). Положение больного сидя верхом на стуле, кисти на затылке «в замке». Врач осуществляет захват плеча с больной стороны рукой, проведенной через подмышечную впадину со здоровой стороны. Этой рукой он производит ротацию. Другой рукой усиливает отведение лопатки, толкая ее в медиальный край основанием ладони. При этом происходит одновременная релаксация коротких ротаторов грудного отдела позвоночника на противоположной стороне. Используются глазодвигательные и дыхательные синергии: взор в больную сторону — вдох, взор в сторону ротации — выдох.

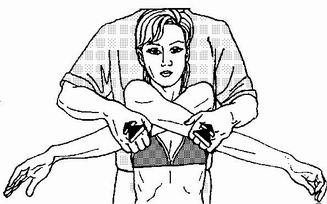

Рисунок 59 - 2. Постизометрическая релаксация мышцы, приводящий лопатку к позвоночнику. Вариант 2.

Рисунок 59 - 3. Постизометрическая релаксация мышцы, приводящие лопатку к позвоночнику. Вариант 3.

Вариант 2 (рис. 59 - 2). Положение больного сидя. Врач приводит к передней поверхности грудной клетки плечо пациента, другой рукой усиливает отведение лопатки от позвоночника захватом за медиальный край. Используются дыхательные синергии и произвольное усилие пациента.

Вариант 3 (рис. 59 - 3). Положение больного сидя. Врач, стоя позади, захватывает дистальные отделы плеч и перекрещивает руки больного спереди, отводя лопатки от позвоночника. Этот прием позволяет релаксировать мышцы с обеих сторон. При дыхательных синергиях происходит увеличение сведения рук кпереди. Можно использовать произвольное усилие пациента.

12) Постизометрическая релаксация наружных межреберных мышц (участвуют в акте дыхания, поднимая ребра и расширяя грудную клетку).

Рисунок 60 - 1. Постизометрическая релаксация наружных межреберных мышц. Вариант 1.

Рисунок 60 - 2. Постизометрическая релаксация наружных межреберных мышц. Вариант 2.

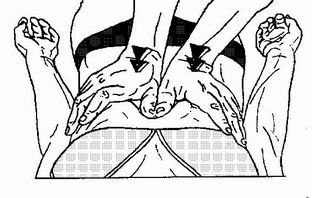

Вариант 1 (рис. 60 - 1). Больной лежит на боку с подложенным валиком или на изломе специального стола, релаксируемые мышцы сверху, руки «в замке» за головой, нижняя нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, верхняя вытянута. Врач, стоя спереди, накладывает ладони на заднебоковую поверхность грудной клетки, фиксируя ребра на выдохе. Изометрическая работа — вдох против усилия врача. Во время выдоха врач растягивает межреберные мышцы, «раздвигая» ребра в каузальном и краниальном направлениях при одновременном прогибе грудной клетки на себя.

Вариант 2 (рис. 60 - 2). Больной лежит на животе. Врач помещает радиальный край ладони в межреберье, расширяя его за счет смещения соседних ребер, одновременно производится сдавление грудной клетки на выдохе, на вдохе оказывается препятствие расширению грудной клетки. Во время ритмичных дыхательных движений происходят расширение межреберья и релаксация.

13) Постизометрическая релаксация диафрагмы (основная инспираторная мышца, при сокращени увеличивает размер грудной клетки).

Рисунок 61 - 1. Постизометрическая релаксация диафрагмы. Вариант 1.

Рисунок 61 - 2. Постизометрическая релаксация диафрагмы. Вариант 2.

Рисунок 61 - 3. Постизометрическая релаксация диафрагмы. Вариант 3.

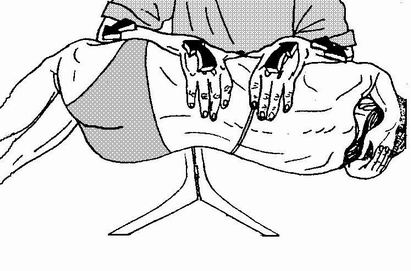

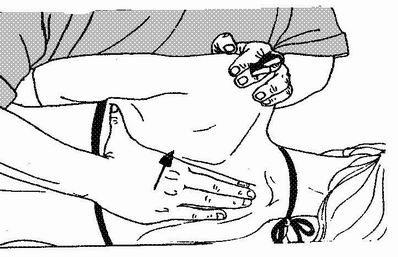

Вариант 1 (рис. 61 - 1). Положение пациента на спине. Одна ладонь врача накладывается на эпигастральную область, ругая на тело грудины. На вдохе ладонь, располагающаяся на грудной клетке, давлением ограничивает ее экскурсы, другая оказывает умеренное давление на брюшную стенку. На вдохе происходит изометрическая работа диафрагмы, на выдохе — ее расслабление.

Вариант 2 (рис. 61 - 2). Больной лежит на спине. Ладони врача накладываются симметрично на верхнюю часть брюшной стенки с захватом нижних ребер. Во время вдоха производится умеренное сопротивление расширению нижней части грудной клетки. В период выдоха осуществляется наружная компрессия живота с последующей фиксацией рук в конце экспираторной фазы. Обязательным условием для правильного выполнения данного приема является максимальный «брюшной» вдох с целью наибольшего вовлечения диафрагмы. Достигается это глубоким вдохом, выталкивающим пальцы врача за реберную дугу.

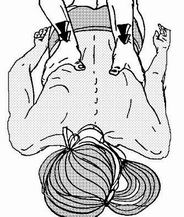

Вариант 3 (рис. 61 - 3). Положение больного на животе с валиком под передней брюшной стенкой, руки вдоль туловища Врач накладывает ладони на боковые поверхности туловища на уровне нижних ребер. На вдохе оказывается умеренное сопротивление расширению грудной клетки, на выдохе происходит легкая компрессия.

14) Постизометрическая релаксация передней зубчатой мышцы (прижимает лопатку к задней поверхности грудной клетки и несколько сдвигает ее кпереди). Пациент принимает положение сидя, врач смещает плечевой сустав пациента в дорсальном направлении, сдвигая лопатку кзади, другая рука фиксирует туловище пациента. Используются дыхательные синергии, на выдохе усиливается смещение лопатки (рис. 62 - 1).

Хорошая релаксация передней зубчатой и приводящей лопатку мышц достигается при «отрывании» лопатки от грудной клетки размещением кисти врача между медиальным ее краем и задней поверхностью груди, как это показано на рис. 62 - 2.

Рисунок 62 - 1. Постизометрическая релаксация передней зубчатой мышцы.

Вариант 1.

Рисунок 62 - 2. Постизометрическая релаксация передней зубчатой мышцы. Вариант 2.

15) Постизометрическая релаксация выпрямителя позвоночника (разгибает позвоночник). Положение лежа на спине. Больной максимально сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах и обхватывает проксимальные отделы голеней руками (рис. 63). Врач в этом процессе принимает минимальное участие: его роль ограничена контролем правильного выполнения упражнения. Преднапряжение формируется сближением головы и голеней. На вдохе изометрически работают разгибатели позвоночника, на выдохе происходит релаксация. Целесообразно использование дыхательных и глазодвигательных синергии: взор кверху — вдох, взор книзу — выдох.

Рисунок 63. Постизометрическая релаксация выпрямителя позвоночника.

16) Постизометрическая релаксация ротаторов позвоночника (полуостистая и многораздельная мышцы, мышцы – вращатели, которые сближают остистый отросток верхнего позвонка и поперечный нижнего, в результате чего происходит ротация верхнего позвонка). Мануальные терапевты называют этот метод «восьмеркой», так как при наблюдении за формой тела пациента сверху возникают очертания цифры восемь (8): горизонтально расположенные широкие плечи пациента образуют верхнее кольцо восьмерки, вертикально расположенная и скрученная талия образует сужение, а горизонтально расположенный и широкий таз образует верхнее кольцо восьмерки. Чаще всего мануалисты придают исходное положение пациенту «лежа на боку» и «раскладывают» его в разных направлениях, прилагая усилие к плечу – в левую сторону, а к тазу – в правую (или наоборот). Другое исходное положение пациента - «лежа на спине». После этого туловище (только плечевой пояс) и тазовую область пациента вращают в противоположных направлениях, т. е. формируется спираль, «восьмерка». Технически это выглядит таким образом. Нога больного на стороне релаксируемых мышц сгибается в тазобедренном и коленном суставах, стопа этой ноги оказывается в подколенной ямке другой. Давлением на эту ногу своим коленом врач производит ротацию таза и позвоночника в одну сторону, т. е. на себя. Рукой врач производит ротацию верхней половины туловища давлением на плечевой пояс в противоположную сторону (рис. 64).

Рисунок 64. Постизометрическая релаксация ротаторов позвоночника.

Преднапряжение формируется на высоте излома спирали, релаксируемые мышцы оказываются на противоположной стороне от врача, т. е. сверху. Изометрическая работа ротаторов производится с использованием глазодвигательных и дыхательных синергии. Взор в сторону врача — вдох, что способствует активности ротаторов, взор в противоположную сторону — выдох, это тормозит их активность и вызывает релаксацию. Необходимый уровень излома спирали достигается использованием правила «стальной пластины» Maigne: производится сгибание (кифозирование) позвоночника на уровне пораженного межпозвоночного диска с последующим проведением названного лечебного приема.

17) Постизометрическая релаксация наружной косой мышцы живота (производит наклон туловища вперед с ротацией в противоположную сторону). Пациент лежит на здоровом боку на валике, подложенном под боковую поверхность туловища. Выпрямленная верхняя нога свисает с вентральной стороны через край кушетки. Врач производит одной рукой давление на плечевой пояс больного в дорсальном направлении на себя, другой рукой ротирует таз в противоположном направлении. Одновременно ладонями производится дополнительное растяжение мышцы по оси тела больного (рис. 65). Используются дыхательные синергии — на выдохе происходит усиление ротации и растяжения мышцы.

Рисунок 65. Постизометрическая релаксация наружной косой мышцы живота.

Рисунок 66. Постизометрическая релаксация внутренней косой мышцы живота.

18) Постизометрическая релаксация внутренней косой мышцы живота (наклоняет туловище вперед с ротацией в свою сторону). Пациент лежит на здоровом боку с валиком под боковой поверхностью туловища. Нога на больной стороне разогнута и свешивается с дорсальной стороны с края кушетки. Врач одной рукой производит ротацию плечевого пояса от себя, другой — ротацию таза в противоположном (дорсальном) направлении. Ладонями осуществляется дополнительное растяжение мышцы. Рис. 66. Упражнение является противоположностью предыдущему. Используются дыхательные синергии.

Рисунок 67. Постизометрическая релаксация прямой мышцы живота.

19) Постизометрическая релаксация прямой мышцы живота (сгибает туловище, антагонист разгибателей туловища). Положение больного на спине, таз находится на краю кушетки. Одна нога ставится на подставку (стул), другая свободно свисает (рис. 67). Используются дыхательные синергии. Релаксация происходит на выдохе при увеличении разгибания свисающего бедра. Можно использовать произвольное усилие пациента по подъему ноги.

20) Постизометрическая релаксация квадратной мышцы поясницы (фиксирует таз во время ходьбы, способствует наклону туловища в свою сторону). Положение сидя. Врач наклоняет туловище пациента в противоположную сторону с упором на свое колено. Руки проводят растяжение мышцы (рис. 68). Используются дыхательные синергии.

Рисунок 68. Постизометрическая релаксация квадратной мышцы поясницы.

Рисунок 69. Постизометрическая релаксация дыхательной мускулатуры.

21) Постизометрическая релаксация дыхательной мускулатуры (рис. 69). Используется при выявлении гипомобильности ребер, снижении дыхательной экскурсии грудной клетки. Возникающие на этом фоне боли могут быть острыми и хроническими, обычно они связаны с дыханием. Такие боли могут распространяться вдоль ребер до грудины или быть только локальными. При пальпации выявляются ирритационные зоны в области 10—12-го ребер. Занимая исходное положение, пациент ложится на бок. Нога его, расположенная сверху (верхняя), немного согнута, а стопа ее ноги помещается в подколенную ямку нижней ноги, причем колено и 2/3 бедра верхней ноги свисают с кушетки. Врач стоит сбоку от пациента, лицом к лицу. Он помещает одну свою руку на одноименный плечевой сустав пациента, а ладонь другой руки — на область выбранного ребра, причем средний и указательный пальцы плотно прижаты вдоль этого ребра и захватывают плашмя его угол.

Заняв исходное положение, врач помогает пациенту развернуть плечевой сустав от себя, а таз — к себе: при этом возникшее натяжение тканей должно концентрироваться в области выбранного ребра. Плечевой сустав фиксируется неподвижно в этом положении одноименной рукой врача, и он ощущает возможную границу свободного движения выбранного ребра. Отметив эту границу, врач предлагает больному медленно и глубоко вдохнуть, одновременно оказывая небольшое сопротивление торсом приложенной к ребру руке, и перевести взгляд в сторону давления. Эта фаза изометрического напряжения длится около 10 секунд. Затем пациенту предлагается медленно и глубоко выдохнуть, одновременно расслабиться и перевести взгляд на себя. В наступившей фазе релаксации (примерно 10 секунд) врач оказывает адекватное наступающему мышечному расслаблению давление рукой, приложенной к выбранному ребру в передненижнем направлении. Прием можно повторить 5—7 раз.