- •С.А. Баранов распространение радиоволн Учебное пособие

- •Содержание

- •Предисловие

- •1.1. Классификация радиоволн по частотным полосам и способам распространения

- •1.2 Строение атмосферы земли

- •1.3 Распространение радиоволн в тропосфере

- •1.4 Распространение радиоволн в ионосфере.

- •1.5 Распространение радиоволн при спутниковой связи

- •Приложения

- •1. Номенклатура диапазонов частот и волн, используемых в радиосвязи.

- •2. Номенклатура дат и времени, используемая в радиосвязи

- •3. Обозначение излучений

- •Литература:

1.2 Строение атмосферы земли

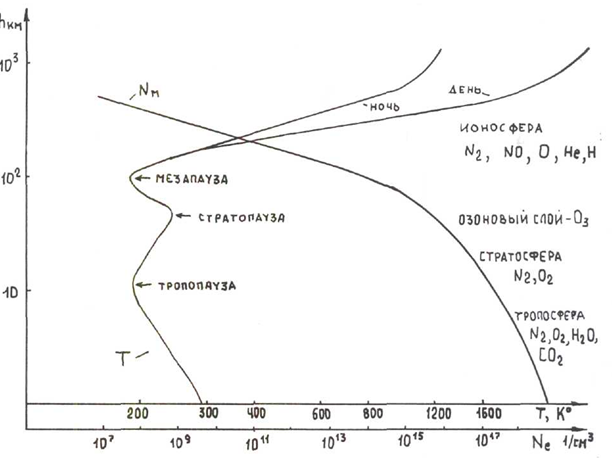

Строение атмосферы Земли, при рассмотрении её в качестве среды распространения радиоволн, достаточно сложно и изменчиво, как в пространстве, так по времени. При этом на регулярные пространственно – временные изменения накладывается большое число локальных флуктуаций, чаще всего случайных. К наиболее общим регулярным закономерностям, определяющим изменения электрофизических характеристик, относятся зависимости от высоты плотности атмосферного газа, его химического состава и температуры, приведенные на рис. 1.2.

Р ис.1.2

ис.1.2

Нижняя часть атмосферы характеризуется убыванием температуры с высотой (T – на рис. 1.2) и наличием в составе газов паров воды. Она носит название тропосферы. Из всего спектра солнечного излучения до тропосферы проходят в основном инфракрасная и видимая составляющие, для которых она является прозрачной. Энергия этих составляющих слишком мала, чтобы ионизировать молекулы любого из входящих в состав воздуха газов, поэтому тропосфера состоит из молекулярных электрически нейтральных газов. Нагрев тропосферы происходит за счет конвекции от поверхности Земли. Скорость убывания температуры с высотой зависит от времени года и суток, характеристик поверхности, интенсивности вертикальных и горизонтальных перемещений воздушных масс. В среднем она составляет 5,5° на 1 км и именно такая величина используется в определении «стандартной атмосферы», понятие которой обычно применяется при расчетах радиотрасс.

Плотность

атмосферы, характеризующаяся величиной

- числом молекул газа, содержащихся в 1

см3,

определяется давлением и абсолютной

температурой по формуле:

- числом молекул газа, содержащихся в 1

см3,

определяется давлением и абсолютной

температурой по формуле:

,

где

,

где

- давление на данной высоте в Паскалях,

- давление на данной высоте в Паскалях,

- абсолютная температура,

- абсолютная температура,

=1,38

10-23

Дж/К – постоянная Больцмана. Не смотря

на то, что молекулярные веса газов,

входящих в состав воздуха различны,

из-за конвекции (подъем более легкого

воздуха, нагретого от поверхности Земли,

и опускание тяжелого – холодного)

происходит турбулентное перемешивание

тропосферы, поэтому процентное содержание

всех газов в составе тропосферного

воздуха почти не изменяется по высоте.

Усредненное значение давления на любой

высоте можно вычислить по известной

барометрической формуле. Для «стандартной

атмосферы» приняты следующие

характеристики: давление у поверхности

Земли

=1,38

10-23

Дж/К – постоянная Больцмана. Не смотря

на то, что молекулярные веса газов,

входящих в состав воздуха различны,

из-за конвекции (подъем более легкого

воздуха, нагретого от поверхности Земли,

и опускание тяжелого – холодного)

происходит турбулентное перемешивание

тропосферы, поэтому процентное содержание

всех газов в составе тропосферного

воздуха почти не изменяется по высоте.

Усредненное значение давления на любой

высоте можно вычислить по известной

барометрической формуле. Для «стандартной

атмосферы» приняты следующие

характеристики: давление у поверхности

Земли

=101325

Па, температура

=101325

Па, температура

,

относительная влажность

,

относительная влажность

60%.

С увеличением высоты на каждые 100м

давление уменьшается на 1200 Па.

60%.

С увеличением высоты на каждые 100м

давление уменьшается на 1200 Па.

У верхней границы тропосферы понижение температуры прекращается и стабилизируется на уровне -550 – 600С в полярных районах и до -800С в тропиках (явление носит название тропопаузы). Содержание водяных паров уменьшается в сотни раз по сравнению с уровнем поверхности Земли. Уменьшается содержание и другого газа с большим молекулярным весом – углекислого. Почти полностью исчезают частицы пыли, так как «запыленность» за счет метеоров и мощных извержений вулканов в среднем является небольшой. Высота верхней границы тропосферы существенно зависит от географической широты и времени года. Так в тропиках, где поверхность Земли нагревается значительно сильнее, а конвекция и другие атмосферные процессы (циклоны и т.д.) происходят очень интенсивно, она достигает 17 км. В то же время, в полярных областях зимой толщина тропосферы не превышает 5 км. Для «стандартной атмосферы», близкой по характеристикам к среднеширотной, она принята 11 км.

Как уже говорилось ранее, зависимости температуры и плотности тропосферы, приведенные на рис. 1.2, имеют усредненный характер. В реальных условиях они испытывают регулярные и нерегулярные изменения. Регулярные изменения определяются суточными, сезонными и географическими факторами. Нерегулярные - возникают в основном из-за горизонтальных и вертикальных перемещений воздуха. Например, натекание теплого воздуха на охлажденные приземные слои, что чаще встречается в приморских и горных районах, приводит к явлению нарастания температуры с высотой, называемому температурной инверсией. Время существования инверсии может составлять несколько часов, горизонтальные размеры десятков, а вертикальные – единиц километров. Однако, чаще всего, нерегулярные изменения проявляются в виде отличия скорости убывания температуры или плотности от средних значений и имеют вид слоев или турбулентностей. Слоистые нерегулярности имеют значительные размеры по горизонтали, но небольшие - по вертикали (до сотен метров) и являются следствием неравномерности нагрева воздуха или наличия облаков. Турбулентные имеют соизмеримые размеры по всем направлениям (до нескольких десятков метров) и объясняются малой вязкостью воздуха, из-за чего его движение всегда сопровождается вихревыми (турбулентными) возмущениями. Количество нерегулярностей больше летом и уменьшается с высотой, размеры их при этом увеличиваются, а интенсивность падает.

Над тропосферой находится стратосфера – область атмосферы с молекулярным (неионизированным) однородным по химическому составу воздухом, нагрев которого происходит за счет солнечного излучения. Однородность газового состава обеспечивается за счет перемешивания воздушными течениями. Содержание водяного пара в стратосфере ничтожно мало и облаков в ней практически не образуется. На высотах около 60 км увеличивается содержание озона, поглощающего основную долю ультрафиолетового излучения Солнца, поэтому температура атмосферы несколько возрастает (см. рис. 1.2). Давление газа в стратосфере составляет единицы Паскалей, а атмосферные процессы носят стабильный характер, поэтому уровень нерегулярностей в ней значительно ниже, чем в тропосфере. Поскольку и тропосфера, и стратосфера состоят из нейтральных молекул, то данные области называют нейтросферой.

На

высотах более 60 км в атмосфере увеличивается

количество заряженных частиц: положительных

и отрицательных ионов, электронов.

Процесс образования свободных заряженных

частиц называется ионизацией и

представляет собой отрыв одного или

нескольких электронов с наружных

оболочек молекул и атомов под действием

внешних источников энергии. В атмосфере

он происходит в основном в виде

фотоионизации за счет светового излучения

Солнца ультрафиолетового и более

коротковолновых участков спектра

( <0,134

мкм). Выше 60 км экранирующее действие

толщи атмосферы на коротковолновое

солнечное излучение существенно

уменьшается, а давление падает ниже 100

Па (

<1016

1/см3).

Процессы ионизации идут уже достаточно

интенсивно, а из-за низкой плотности

газа время жизни заряженных частиц

(период между образованием и столкновением

с частицей противоположного знака)

становится достаточным для того, что

бы влиять на распространение радиоволн.

С ростом высоты давление падает, а

плотность потока энергии солнечного

излучения увеличивается, поэтому время

жизни и общее число заряженных частиц

возрастают. Атмосфера приобретает

свойства, присущие холодной плазме,

оставаясь в целом электрически

нейтральной, так как суммарный заряд

частиц равен нулю. Температура, которую

следует понимать как величину,

характеризующую тепловую скорость

движения молекул, атомов, ионов и

электронов, возрастает (см. рис. 1.2). Это

происходит потому, что при ионизации

частицы приобретают избыток кинетической

энергии по сравнению с нейтральными

молекулами. Данная область атмосферы

носит название - ионосферы.

<0,134

мкм). Выше 60 км экранирующее действие

толщи атмосферы на коротковолновое

солнечное излучение существенно

уменьшается, а давление падает ниже 100

Па (

<1016

1/см3).

Процессы ионизации идут уже достаточно

интенсивно, а из-за низкой плотности

газа время жизни заряженных частиц

(период между образованием и столкновением

с частицей противоположного знака)

становится достаточным для того, что

бы влиять на распространение радиоволн.

С ростом высоты давление падает, а

плотность потока энергии солнечного

излучения увеличивается, поэтому время

жизни и общее число заряженных частиц

возрастают. Атмосфера приобретает

свойства, присущие холодной плазме,

оставаясь в целом электрически

нейтральной, так как суммарный заряд

частиц равен нулю. Температура, которую

следует понимать как величину,

характеризующую тепловую скорость

движения молекул, атомов, ионов и

электронов, возрастает (см. рис. 1.2). Это

происходит потому, что при ионизации

частицы приобретают избыток кинетической

энергии по сравнению с нейтральными

молекулами. Данная область атмосферы

носит название - ионосферы.

Н а

распространение радиоволн наибольшее

влияние оказывают свободные электроны.

Они имеют малую массу, а, следовательно,

инерционность, поэтому изменяют свое

движение под действием электромагнитного

поля даже достаточно высоких частот.

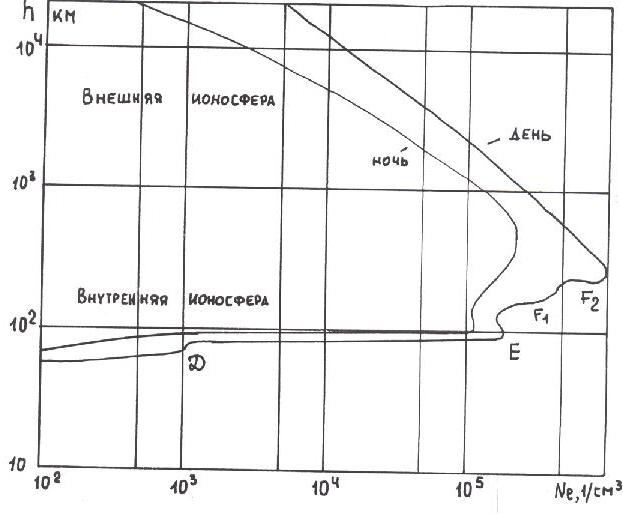

Усредненная для средних широт зависимость

плотности свободных электронов приведена

на рис. 1.3. Видно, что за счет повышения

степени ионизации и времени жизни

зарядов плотность до определенной

высоты возрастает, а затем начинается

плавное убывание, вызываемое уменьшением

общей плотности атмосферы. Область

ионосферы выше максимума концентрации

электронов называется внешней ионосферой.

Почти все молекулы газа в ней ионизированы.

Область ниже максимума – внутренняя

ионосфера. Содержание заряженных частиц

в ней составляет несколько процентов

от общего количества молекул газов.

а

распространение радиоволн наибольшее

влияние оказывают свободные электроны.

Они имеют малую массу, а, следовательно,

инерционность, поэтому изменяют свое

движение под действием электромагнитного

поля даже достаточно высоких частот.

Усредненная для средних широт зависимость

плотности свободных электронов приведена

на рис. 1.3. Видно, что за счет повышения

степени ионизации и времени жизни

зарядов плотность до определенной

высоты возрастает, а затем начинается

плавное убывание, вызываемое уменьшением

общей плотности атмосферы. Область

ионосферы выше максимума концентрации

электронов называется внешней ионосферой.

Почти все молекулы газа в ней ионизированы.

Область ниже максимума – внутренняя

ионосфера. Содержание заряженных частиц

в ней составляет несколько процентов

от общего количества молекул газов.

Рис.1.3

Нарастание

плотности электронов во внутренней

ионосфере происходит не равномерно,

имеет ряд нечетко выраженных максимумов.

Они носят название слоев

- в порядке возрастания их высот. Такой

характер зависимости плотности электронов

объясняется сложностью процессов

фотоионизации воздуха атмосферы,

представляющего собой смесь газов. При

этом солнечное излучение имеет широкий

спектральный состав. Наименьшая энергия

требуется для ионизации молекулы

кислорода, поэтому заряженные частицы

нижней атмосферы это ионы молекулярного

кислорода О2+

и электроны. Для того что бы «оторвать»

электрон с внешней оболочки молекулы

азота, требуется большая энергия.

Достаточную для этого энергию кванты

света имеют только на высоте более 200

км. При этом ионизация молекул азота

происходит не непосредственно, а в виде

более сложных фотохимических реакций

с образованием ионов окиси азота NO+.

Механическое перемешивание атмосферы

её постоянный газовый состав до высоты

около 90 км. Выше начинают сказываться

различия удельных весов газов, входящих

в состав воздуха, и процессы диссоциации

молекул кислорода (с 90 км) и азота (с200

км) на отдельные атомы под действием

излучения Солнца. Выше 400 км присутствует

ионизированный гелий. Верхнюю часть

ионосферы образует почти полностью

ионизированный атомарный водород с

очень низкой плотностью.

- в порядке возрастания их высот. Такой

характер зависимости плотности электронов

объясняется сложностью процессов

фотоионизации воздуха атмосферы,

представляющего собой смесь газов. При

этом солнечное излучение имеет широкий

спектральный состав. Наименьшая энергия

требуется для ионизации молекулы

кислорода, поэтому заряженные частицы

нижней атмосферы это ионы молекулярного

кислорода О2+

и электроны. Для того что бы «оторвать»

электрон с внешней оболочки молекулы

азота, требуется большая энергия.

Достаточную для этого энергию кванты

света имеют только на высоте более 200

км. При этом ионизация молекул азота

происходит не непосредственно, а в виде

более сложных фотохимических реакций

с образованием ионов окиси азота NO+.

Механическое перемешивание атмосферы

её постоянный газовый состав до высоты

около 90 км. Выше начинают сказываться

различия удельных весов газов, входящих

в состав воздуха, и процессы диссоциации

молекул кислорода (с 90 км) и азота (с200

км) на отдельные атомы под действием

излучения Солнца. Выше 400 км присутствует

ионизированный гелий. Верхнюю часть

ионосферы образует почти полностью

ионизированный атомарный водород с

очень низкой плотностью.

С ложность

процессов ионизации, зависимость их от

интенсивности и спектрального состава

солнечного излучения приводит к большой

изменчивости ионосферы как регулярного,

так и случайного характера. К регулярным

процессам относится, прежде всего,

суточный ход изменения параметров. В

ночное время ионосфера облучается

рассеянным светом, имеющим меньшую

энергию квантов. Это приводит к тому,

плотность ионизированных частиц

уменьшается. Падает их кинетическая

энергия, получаемая в процессе ионизации,

о чем можно проследить по графику

зависимости абсолютной температуры на

больших высотах, приведенному на

рис.1.2. Однако наблюдается не только

абсолютное снижение количества электронов

и ионов, но и изменение общей структуры

ионосферы (см. рис. 1.3). Слои D

и F1

исчезают. Область ионизации поднимается

выше. Изменяется высота максимума

электронной плотности слоя F2.

ложность

процессов ионизации, зависимость их от

интенсивности и спектрального состава

солнечного излучения приводит к большой

изменчивости ионосферы как регулярного,

так и случайного характера. К регулярным

процессам относится, прежде всего,

суточный ход изменения параметров. В

ночное время ионосфера облучается

рассеянным светом, имеющим меньшую

энергию квантов. Это приводит к тому,

плотность ионизированных частиц

уменьшается. Падает их кинетическая

энергия, получаемая в процессе ионизации,

о чем можно проследить по графику

зависимости абсолютной температуры на

больших высотах, приведенному на

рис.1.2. Однако наблюдается не только

абсолютное снижение количества электронов

и ионов, но и изменение общей структуры

ионосферы (см. рис. 1.3). Слои D

и F1

исчезают. Область ионизации поднимается

выше. Изменяется высота максимума

электронной плотности слоя F2.

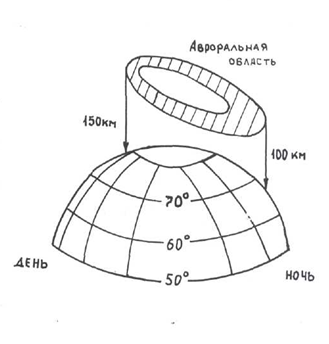

Н

Рис. 1.4

аряду с суточными, к характерным регулярным колебаниям параметров ионосферы относятся сезонные и 11-летние, связанные с циклом солнечной активности. Сезонные изменения наиболее ярко выражены в полярных районах, хотя и для средних широт они весьма существенны. Это видно из графиков, приведенных на рис. 1.4. Они отражают зависимости величин максимумов электронной плотности слоев и их высот от времени суток для июня и декабря в средних широтах. Видно, что слои E и F1 (последний существует только летом) достаточно стабильны по высоте. Характер зависимости значения максимума их электронной плотности от времени суток для лета и зимы совпадают. Очевидно, что прогнозировать их и строить математические модели при расчете трасс распространения радиоволн достаточно просто. Этого нельзя сказать о слое F2, являющегося нестабильным образованием ионосферы. Для него характерна не только сложная зависимость максимума плотности от времени суток, но и существенное его изменение в зависимости от сезона. Высота его тоже сильно меняется, причем по-разному летом и зимой. Математическое описание этих зависимостей сопряжено с известными трудностями. Моделирование слоя F2 с достаточной точностью возможно только на основании результатов постоянных наблюдений с привлечением больших вычислительных ресурсов.Интенсивность солнечного излучения изменяется в соответствии с 11-летним циклом активности. Она увеличивается приблизительно в три раза от года спокойного Солнца к году максимальной активности. При этом изменяется спектральный состав излучения и повышается количество корпускулярных потоков, вызванных вспышками на поверхности Солнца и в хромосфере. Уровень активности связан с числом пятен на Солнце, выражающегося сглаженным числом Вольфа и прогнозируется на основе многолетних астрономических наблюдений. Изменение солнечной активности так же влияет в основном на состояние ионосферного слоя F2.

Нерегулярные изменения параметров ионосферы являются, прежде всего, следствием существующих в верхних слоях атмосферы вертикальных и горизонтальных перемещений воздуха, приводящих к турбулентностям и протяженным неоднородностям. Одним из примеров нерегулярных образований может служить образующийся на высоте области E сильно ионизированный слой, носящий название – «спорадический слой E» (обозначение – Es). Он может образоваться в любое время суток и года, но чаще днем летом и в более южных областях. В приполярных областях его образование не имеет сезонной зависимости, но происходит обычно ночью.

Слой Es имеет вид облаков с горизонтальными размерами несколько десятков или сотен километров и перемещающихся со скоростью до 300 км/час. Электронная концентрация его превышает нормальные для слоя E значения в несколько раз (до десяти).

Наряду со слоем Es в ионосфере имеется ещё ряд образований, прогнозирование которых возможно только статистическими методами. Некоторые из них, например турбулентные, слабо отличаются по ионизации от окружающего пространства и имеют размеры до километра. В то же время, встречаются малые неоднородности с высокой электронной концентрацией. К ним относятся облака повышенной ионизации, образующиеся при сгорании метеоров на высотах около 80 – 100 км. Длина ионизированного «следа» и время существования зависят от размеров метеора и угла его вхождения в атмосферу. Надо отметить, что крупные метеоры сравнительно редки. Подавляющее большинство из них имеет микроскопические размеры, поэтому длина «следа» обычно не превышает нескольких километров, а время существования 0,1 – 1,0 сек. При этом, в любой части небесной сферы они образуются достаточно часто, так как за сутки на Землю попадает от 30 до 300 тонн метеорной пыли.

Помимо «метеорного», в атмосфере имеет место ещё один существенный механизм ионизации, отличный от фотоионизации. Это ударная ионизация воздуха корпускулярными потоками, излучаемыми активными областями Солнца. Как уже говорилось ранее, в годы высокой солнечной активности данное явление наблюдается сравнительно часто. Корпускулярный поток, представляющий собой совокупность свободных электронов, протонов, ядер атомов гелия и других частиц, захватывается магнитным полем Земли и движется по спиральным траекториям (за счет силы Лоренца, действующей на движущиеся заряды) в направлении магнитных полюсов. Магнитосфера при этом испытывает сильные возмущения. В полярных районах частицы попадают во внутреннюю ионосферу, что приводит к аномальному изменению уровня ионизации всей ионосферы вплоть до слоя D.

Д ля

низких широт и при не очень мощных

потоках такие явления наблюдаются

только в слое F2,

но они всегда сопровождаются появлением

мелкомасштабных неоднородностей.

Корпускулярные потоки, Вызывающие

отклонение параметров ионосферы и

магнитосферы в течение 1 часа и более,

называются магнитно–ионосферными

возмущениями или бурями. В средних

широтах они обычно приводят к аномальному

снижению электронной концентрации слоя

F2

на 20-40%, а в экваториальных – к некоторому

её повышению. В приполярных районах

образуется авроральная область (см.

рис. 1.5). Она характеризуется возмущенностью

слоя F2,

проявляющейся в пониженной, по сравнению

с обычной, его электронной плотностью

в освещенной области и повышенной в

области тени. Для авроральной области

характерна так же увеличенная плотность

слоя D,

что приводит, как будет показано ниже,

к росту поглощения радиоволн. В ней

наблюдается спорадический слой Es,

причем в любое время суток. Авроральная

область существенно изменяет условия

распространения радиоволн в приполярных

районах и часто приводит к нарушению

связи.

ля

низких широт и при не очень мощных

потоках такие явления наблюдаются

только в слое F2,

но они всегда сопровождаются появлением

мелкомасштабных неоднородностей.

Корпускулярные потоки, Вызывающие

отклонение параметров ионосферы и

магнитосферы в течение 1 часа и более,

называются магнитно–ионосферными

возмущениями или бурями. В средних

широтах они обычно приводят к аномальному

снижению электронной концентрации слоя

F2

на 20-40%, а в экваториальных – к некоторому

её повышению. В приполярных районах

образуется авроральная область (см.

рис. 1.5). Она характеризуется возмущенностью

слоя F2,

проявляющейся в пониженной, по сравнению

с обычной, его электронной плотностью

в освещенной области и повышенной в

области тени. Для авроральной области

характерна так же увеличенная плотность

слоя D,

что приводит, как будет показано ниже,

к росту поглощения радиоволн. В ней

наблюдается спорадический слой Es,

причем в любое время суток. Авроральная

область существенно изменяет условия

распространения радиоволн в приполярных

районах и часто приводит к нарушению

связи.

Магнитно-ионосферные бури могут быть следствием и волнового излучения Солнца. Во время хромосферных вспышек, которые также чаще встречаются в годы высокой солнечной активности, происходят мощные излучения в рентгеновской части спектра, имеющие высокую энергию квантов поля. В атмосфере оно приводит к сильному увеличению ионизации слоя D и, соответственно, увеличению поглощения радиоволн во всей освещенной части земного шара. Такое излучение происходит внезапно и длится от нескольких минут до 1-2 часов.

Большая изменчивость характеристик как нейтральной, так и ионизированной областей атмосферы приводит к постоянному изменению параметров сигналов в радиолиниях. Для того, чтобы оценить возможности радиосвязи и правильно строить математические модели среды распространения при расчетах радиолиний, атмосфера Земли постоянно исследуется с привлечением больших инженерно-научных сил и средств. При этом используются такие, ставшие уже традиционными , методы, как: исследование тропосферы с помощью наземных метеостанций, авиационных средств и метеорологических зондов; наблюдение за строением ионосферы при помощи ионосферных станций вертикального, наклонного и возвратно-наклонного зондирования. Эти методы, однако, не позволяют получить достаточно полные данные, так как проведение измерений во всех необходимых точках и всех требуемых параметров весьма затруднительно. Наиболее сложно исследовать приполярные и субавроральные районы, в силу больших затрат на содержание там постоянных действующих станций. С большими трудностями сталкивается и изучение тонкой структуры ионосферы и её связи со строением магнитосферы, особенно вблизи магнитных полюсов и магнитных аномалий типа Курской или Бразильской. По этим причинам постоянно ведется разработка новых методов исследования атмосферы и магнитосферы, имеющих как всеобщее, так и частное (для отдельных диапазонов частот или типов радиолиний) применение.

В настоящее время для изучения атмосферы широко применяются искусственные спутники Земли (ИСЗ). С помощью них проводятся исследования не только для обеспечения радиосвязи с собственно ИСЗ или с использованием ретрансляции через ИСЗ, но и для обеспечения всех остальных видов связи. Используя спутники на различных орбитах (от низких круговых до высокоэллиптических и стационарных) проводятся как комплексные измерения параметров всех областей атмосферы, так и снятие частных характеристик. Последние обычно бывают важными для конкретных радиотрасс или диапазонов частот. Примером могут служить исследования радиационного пояса Земли с целью прогнозирования магнитно-ионосферных бурь или использование ИСЗ в качестве передатчиков-маяков для измерения электрофизических параметров тропосферы.

Развивается ещё ряд направлений исследований, предназначенных для создания систем связи с повышенными характеристиками. К ним относятся, например, работы по созданию искусственных ионосферных неоднородностей с помощью мощных «подогревающих» радиостанций зенитного излучения. Их результаты используются для создания радиолиний, работающих на принципах ионосферного рассеяния или сверхдальнего распространения в ионосферном волноводе.