- •Содержание

- •Часть I. Обзор литературы.

- •Часть II. Конструкция и технология изготовления разрядника рк-161-1.

- •Часть I. Обзор литературы. Ведение

- •1. Функции, выполняемые искровыми разрядниками. Классификация разрядников

- •2. Принцип работы искровых разрядников

- •3. Процессы, происходящие в разряднике

- •4. Устройство разрядников

- •Часть II. Конструкция и технология изготовления разрядника рк-161-1.

- •1. Основные параметры разрядника рк-161-1

- •2. Конструкция рк-161-1

- •3. Технология изготовления рк-161-1

- •Если у какого-либо разрядника не удалось получить такое напряжение пробоя, то он отправляется на дополнительное исследование на предмет наличия дефектов. Список используемой литературы.

2. Принцип работы искровых разрядников

В зависимости от назначения, условий работы и конструкции в искровом разряднике могут использоваться свойства импульсного искрового разряда, дугового разряда и реже тлеющего разряда. Наиболее широко применяется искровой разряд, характеризующийся низким падением напряжения в разрядном промежутке и большими токами. В низковольтных разрядниках (до 500 В), предназначенных для коммутации токов в несколько ампер длительностью единиц микросекунды при приложении напряжения, выше напряжения пробоя или равного ему, возникает сначала тлеющий разряд, который при дальнейшем повышении напряжения быстро переходит в дуговой. В высоковольтных разрядниках, предназначенных для коммутации импульсов тока длительностью несколько десятков микросекунд, возникает импульсный искровой разряд.

Рассмотрим механизм возникновения искрового разряда в разрядниках. Известно, что искровой разряд возникает при большой разнице потенциалов между электродами и при больших давлениях. До возникновения искрового разряда потенциал зажигания высок, однако после пробоя междуэлектродного промежутка напряжение на нем падает. В искровом канале возникают высокие температуры (более 10 000 К) и большие токи, достигающие тысяч ампер. Если мощность источника питания и время прохождения тока недостаточны для возникновения и поддержания стационарного дугового разряда, искра является конечной стадией развития разряда при переходе из несамостоятельного в самостоятельный.

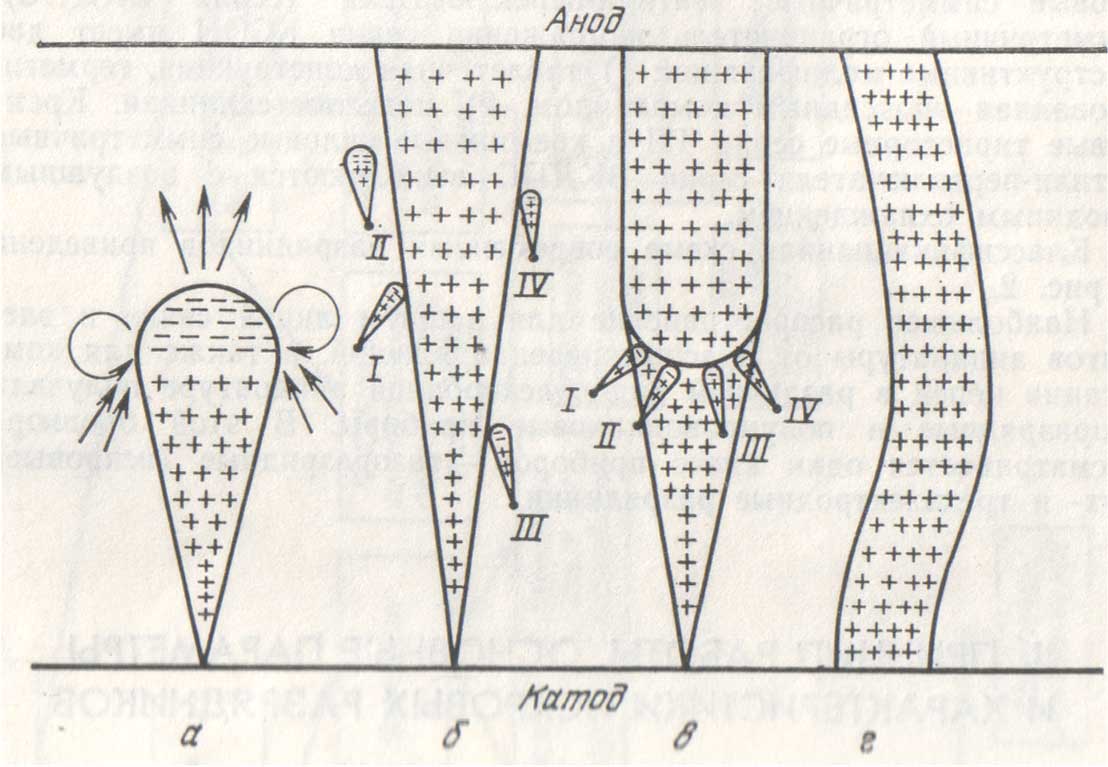

Явления в искровом разряде хорошо объясняются теорией стриммеров, согласно которой ионизированный канал возникает в междуэлектродном промежутке благодаря фотоионизации газа при коротковолновом излучении головки основной лавины. При этом происходит образование лавин, сливающихся с основной в один мощный стример. Образование стримера может происходить при выполнении двух условий: 1) пробой наступает, когда поперечное электрическое поле возникшей лавины становится примерно равным по величине продольному полю разряда между электродами. При этом фотоэлектроны вместе с образуемыми ими новыми побочными лавинами будут вливаться в канал основной лавины; 2) вместе со слиянием побочной и основной лавин должна увеличиваться напряженность поля и образовываться такое количество фотонов, которое было бы достаточно для поддержания и распространения стримера. Схема, изображающая развитие искровых каналов, показана на рис. 2.

Рис.2. Схема образования положительного стримера:

а − начало развития основной лавины (стрелками показаны силовые линии

результирующего электрического поля лавины); б − основная лавина достигла

анода (I−IV − побочные лавины, образованные под действием фотонов);

в − побочные лавины сливаются с основной, образуя стример; г − образование

стримера завершено.

3. Процессы, происходящие в разряднике

Если на электроды двухэлектродного неуправляемого разрядника подать напряжение, достаточное для его пробоя, т. е. создать в междуэлектродном промежутке такую напряженность электрического поля, которая обеспечит условие перехода разряда из несамостоятельной формы в самостоятельную, разрядник пробьется. Сопротивление междуэлектродного промежутка при этом изменится практически до десятых и сотых долей ома. В момент пробоя напряжение в нем резко падает, а через разрядник протекает практически ток короткого замыкания, величина и форма которого будет зависеть от величины и характера нагрузки. Ток в междуэлектродном промежутке будет проходить через высоко-ионизированный канал разряда до тех пор, пока энергия, поступающая от источника питания в канал разряда в единицу времени, не станет меньше мощности потерь разряда. Как только это случится, разряд прекращается. Наступает деионизация междуэлектродного промежутка, и разрядник возвращается в первоначальное состояние.

Механизм зажигания разряда в трёхэлектродном разряднике можно представить следующим образом. При подаче на поджигающий электрод напряжения управляющего импульса происходит пробой вспомогательного промежутка (катод ─ поджигающий электрод). Промежуток между катодом и поджигающим электродом замыкается разрядом, и все напряжение между катодом и анодом разрядника будет приложено к промежутку анод ─ поджигающий электрод, длина которого меньше, чем длина промежутка анод катод. Благодаря этому напряженность электрического поля в промежутке поджигающий электрод ─ анод возрастает и создаются условия для пробоя этого промежутка и всего промежутка между основными электродами. Кроме того, предварительное зажигание вспомогательного разряда приводит к выходу электронов из канала вспомогательного разряда под действием поля анода в область между анодом и поджигающим электродом, вызывая в последнем интенсивное возбуждение и ионизацию газа, способствующую зажиганию основного разряда.